淺析莫迪亞諾作品《蜜月旅行》的寫作特點

高佳華

摘要:諾貝爾文學獎委員會在對帕特里克·莫迪亞諾的頒獎詞中寫道“喚醒了對最不可捉摸的人類命運的記憶”,因其作品大多與記憶、身份、歷史有關。翻譯家余中先先生談到莫迪亞諾時表示其“作品最大的特點即寫‘二戰,回憶一代人在那個時期的迷茫,試圖從中找出真正的自我文化身份。”。《蜜月旅行》也是講述了一段關于二戰的故事,但在莫迪亞諾同種題材的作品中有一定的獨特性。本文從時間點、故事情節、“我”的存在這三個方面探尋《蜜月旅行》的寫作特點。

關鍵詞:《蜜月旅行》;莫迪亞諾;寫作特點

一、明確的時間點

就“二戰”題材而言,莫迪亞諾早期作品《星形廣場》、《夜巡》、《環城大道》是他的經典系列,被稱作“占領時期三部曲”。這三部作品中時間點的呈現要么錯綜復雜,要么絕口不提。他的處女作《星形廣場》的時間點是雜糅在一起的,《星形廣場》的中文譯者,翻譯家李玉民先生表示這部小說有“規范而犀利的語言、虛實懸念的敘述、夢幻的氣氛、交錯的時空和雜糅的事件”。《夜巡》、《環城大道》全篇沒有一個確定年份的出現,沒有明確的時間點,讀者只能通過作品講述的內容定位到二戰時期:《夜巡》中出現蓋世太保組織、“地下騎士團”的抵抗組織;《環城大道》中主人公的回憶因一張父親的老照片引發,這張“老照片,是在抽屜頂頭偶然發現的”,但是照片拍攝的時間、主人公尋找父親的時間都沒有明確交代,基于整個故事的敘述和蓋世太保等因素的出現我們才基本可以將作品的時間背景定位到二戰德國占領巴黎期間。

相比于以上列舉的作品,莫迪亞諾在《蜜月旅行》中的時間點定位地非常明確。作者對于二戰不再欲蓋彌彰,也不再遮遮掩掩。作者明晰地講述了在二戰中逃難的英格利特、里果夫婦的故事。作者明確地交代了英格利特、里果逃離到法國南部之后、逃離到法國南部之前、兩人在巴黎的初次相遇這三個故事情節的時間點。逃離到南法:“他們是一九四二年春天到達藍色海岸的。那時她十六歲,他二十一歲。”英格利特、里果逃離到南方的原因也很直白,那就是為了逃離戰爭。逃離前里果夫婦的故事是在敘述者“我”與里果巴黎公寓看門人的對話中交代的,“那位里果,您什么時候認識他的?”“一九四二年。”“他獨自一人住這里?”“不,和一個年輕姑娘。”……“那他是和一個女人住在此地的嗎?”“是的,我記得第一次對巴黎轟炸時,他們就住在這兒……他們兩個都不愿意下地窖……”。初次相遇: “那是十一月份的最后幾天……那一天的整個街區的宵禁會從六點鐘開始:因為前一天在上皮奧奈街發生了一起謀殺德國士兵的事件。”雖然這段描述沒有具體年份,不過根據前文的時間定位,以及莫迪亞諾毫不隱晦的提及德國士兵與宵禁,它的時間指代性是足夠明確的,那就是巴黎的二戰時期。

二、環環緊扣的故事情節

《蜜月旅行》中不僅有明確的時間點,作者還設置了環環緊扣的故事情節。在《暗店街》中,莫迪亞諾也給出了大量明確的時間點,就連對于一個可能是“我”使用的電話號碼的描述也是細致詳盡,“電話號碼AUTeuil 54-73 自一九五二年起已無人使用。一九四二年至一九五二年十年間,該電話號碼的用戶為:彗星汽車修理廠。福科街5號,巴黎第十六區。該汽車修理廠自一九五二年起關閉……”。這樣細致入微的線索在《暗店街》中俯拾皆是,盡管時間地點都很詳細,但是隨著主人公在找尋的過程中線索的中斷或新線索的出現對于前文調查結果的推翻,我們一直處于支離破碎的片段中,對主人公找尋的結果不能形成一個完整的鏈條。

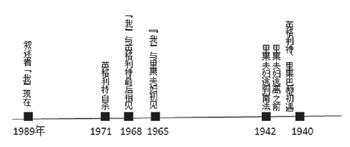

筆者將《蜜月旅行》中所有時間點以及事件標注出來發現,《蜜月旅行》的時間跨度很大,從二十世紀二十年代到八十年代,橫跨六十多年,講述了兩代人的故事:親歷二戰的英格利特、里果夫婦一代,以及敘述者“我”代表的戰后出生的一代。這部作品就像一條珍珠項鏈,每段故事是一顆珍珠,時間是一條線將它們串聯在一起,這樣清晰的脈絡在莫迪亞諾作品中是比較少見的。根據對全文的細讀與梳理,筆者將全書故事情節串聯如下:

三、現在的“我”始終存在

莫迪亞諾描寫“過去”的作品中,主人公 “現在”的境況往往只是一個通往過去的引子,在打開歷史的閘門之后,作者會悄悄把主人公的“現在”淹沒在過去之中,不再設置與“現在”有關的故事情節,也沒有關注主人公現在的心理狀態。比如,在《暗店街》中,主人公居依·羅朗決定尋回自己的過去,便投身于層層疊至的無垠線索中,基本上割斷了與“現在”的聯系;《緩刑》以一個孩子的眼光回憶他童年時的種種經歷,對于他的“現在”,作者只字未提……

《蜜月旅行》中的“我”不是一個漂浮的影像,而是實實在在的一個人,有職業、有家庭、有朋友、有感情。“我”與妻子關系的變化甚至可以單獨串聯成一條線,“我”的心理活動和實際行動穿插在整部作品中,是所有故事情節的粘結劑,是推動故事發展、揭開有關英格利特與里果那段二戰中的故事的動力。文中出現很多“我”的心理描寫,比如,“生活沒有我仍在繼續”,“可以確定,我并不想見任何人,不想說話,不想做解釋,不想重新進入我人生慣常的生活進程。”這樣直敘胸臆的表達,在一定程度上表現了“我”的某些現時困境。

四、結語

本文從時間點、故事情節、“我”的存在這三方面探尋了《蜜月旅行》的寫作特點。在探尋的過程中,筆者也將《蜜月旅行》與莫迪亞諾的其他部分早期作品做了一定的比較,值得注意的是,《蜜月旅行》出版于1990年,是莫迪亞諾中期的作品,這部作品寫作特點代表的獨特性,相信不是作者創作的一次偶然,而作者后期的作品特點是否延續了《蜜月旅行》的寫作特點,仍舊值得我們繼續關注與挖掘。

參考文獻:

[1]河南工人日報[N].2014,10,13.(第4版).

[2][法]帕特里克·莫迪亞諾.李玉民(譯).星形廣場[M].北京:人民文學出版社,2015.

[3][法]帕特里克·莫迪亞諾.李玉民(譯).環城大道[M].北京:人民文學出版社,2015.

[4][法]帕特里克·莫迪亞諾.唐珍(譯).蜜月旅行[M].北京:人民文學出版社,2016.

[5][法]帕特里克·莫迪亞諾.王文融(譯).暗店街[M].上海:上海文藝出版社,2014.

[6][法]帕特里克·莫迪亞諾.張國慶(譯).夜巡[M].北京:人民文學出版社,2015.

[7][法]帕特里克·莫迪亞諾嚴勝男(譯).緩刑[M].上海:上海譯文出版社,2014.