不同滴灌帶鋪設間距對果菜葉菜輪作的適用性

趙 鶴,徐 進,王艷芳,李 蔚

(北京市農業技術推廣站,北京 100029)

京郊地區針對水資源短缺的現狀,農業生產全面實行節水管理,尤其是耗水量較大的設施蔬菜生產。塑料大棚節水灌溉方式以滴灌為主,應用面積逐年擴大。但是滴灌節水灌溉在蔬菜生產中還存在一些問題,如生產中常規滴灌設備為了適用于果菜的高畦栽培,間距設置較大,當換茬栽培葉類蔬菜時,就不能滿足葉菜水分需求,一些菜農將滴灌設備閑置,選擇用大水漫灌從而造成水資源的浪費。關于調整滴灌鋪設方式對作物影響方面不同地區也有相關報道,孔繁宇[1]通過開展不同滴灌帶和不同鋪設間距的滴灌效果試驗,確定在新疆地區的壤土條件下,滴灌帶鋪設間距為1.2 m以內,可在地下形成一個濕潤層,無論地面上采用何種播種方式,播種行無需和滴灌帶吻合,也可滿足作物需水要求。張秀捷[2]的研究表明,在灌水條件相同的情況下,滴灌帶間距和滴頭間距耦合作用對黃瓜沒有顯著影響。

在北京地區關于適宜果菜和葉菜輪作條件下適宜的滴灌帶鋪設方式的相關研究甚少,針對京郊地區塑料大棚蔬菜節水灌溉存在的問題,開展不同滴灌鋪設間距對大棚果菜葉菜輪作適用性研究,旨在篩選出一種適合不同蔬菜作物輪作倒茬生產的節水灌溉方式,為京郊地區果菜葉菜輪作生產合理選擇和布設滴灌帶提供參考。

1 材料和方法

1.1 試驗地概況

試驗地點設在北京市懷柔區廟城鎮孫史山村,設施類型為塑料大棚,面積400 m2,棚長50 m,寬8 m,高3 m。試驗地土壤性質為壤土,土壤體積質量為1.39 g/cm3、土壤田間持水量(質量含水量)為18.2%、土壤田間持水量(體積含水量)為25.3%。

1.2 試驗材料

根據該地區種植習慣,安排種植面積較大、效益較好的種植茬口,即越冬菠菜—春大棚黃瓜—秋茬菜花輪作模式。

1.3 試驗方法

灌溉方式為滴灌,滴灌管型號:φ16-0.8-20-2 L。

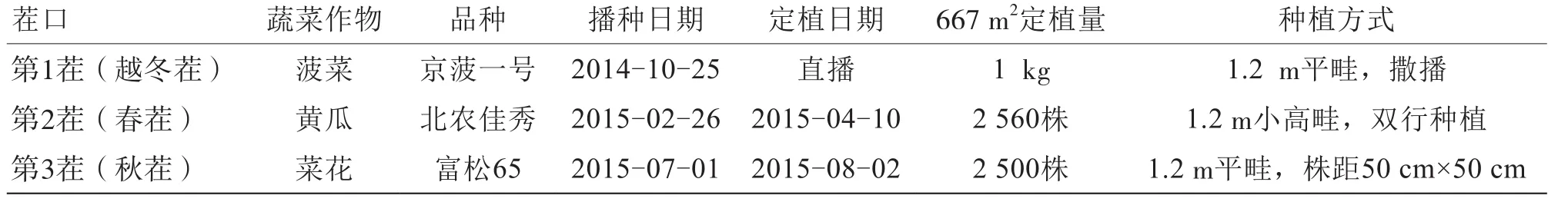

表1 蔬菜輪作生產安排

試驗設置3個處理:處理1,滴灌管間距40 cm;處理2,滴灌管間距60 cm;處理3(CK)為60 cm和80 cm相間。在果菜葉菜輪作倒茬生產中,均為東西方向鋪設滴灌管。不同處理的單位面積蔬菜種植量、灌水量、用肥量、田間管理以及病蟲害防控方法均相同。

1.4 測定項目及方法

1.4.1 土壤含水量

測量儀器:手持土壤水分儀(SU-LA型,北京盟創偉業科技有限公司)。測量位點:選擇鋪設寬度為80 cm的距滴灌帶10、20、30、40 cm處。

根據葉類蔬菜凈灌水定額及灌水次數,設置單次凈灌水量為11.9~25.0 mm,單次灌水量設置11、18、25 mm 3個灌水梯度。由于葉菜類蔬菜0~20 cm土層根系分布量超過90%以上,測量位點控制在土壤深度25 cm以內,灌水后1 d開始測量土層深度分別為5、10、15、20、25 cm 5個位點的土壤體積含水量,每個位點3次重復。

1.4.2 產量

每次澆水及采收后記錄各處理實際用水量和產量。

2 結果與分析

2.1 水分運移情況分析

壤土的土壤田間持水量(質量含水量)為18.2%,土壤田間持水量(體積含水量)為25.3%[3]。根據葉類蔬菜適宜灌水下限為60%~75%FC,即適宜葉類蔬菜種植的土壤含水量為15.18%~18.98%。

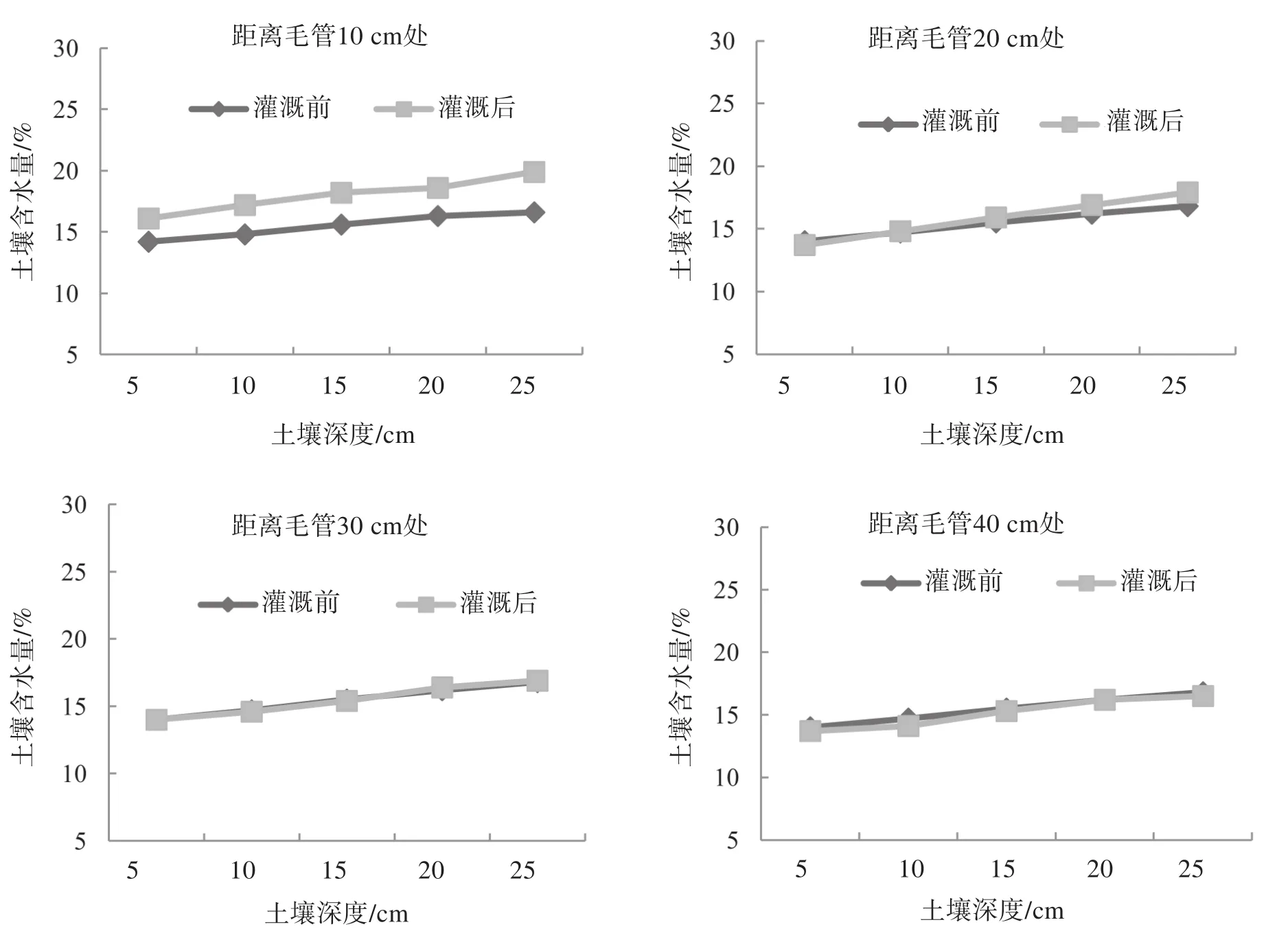

根據圖1可知,灌水11 mm后,距離滴灌帶10 cm處土壤水分在灌水后均有增加,5~25 cm土壤含水量在16.1%~19.9%,而距離滴灌帶20、30、40 cm處土壤水分變化不大。

圖1 不同位點灌水前后土壤含水量變化(灌水11 mm)

根據圖2可知,灌水18 mm后,距離滴灌帶10、20 cm處土壤水分在灌水后均有增加,距離毛管20 cm處、深25 cm以上土壤含水量在16.0%~18.9%,而距離滴灌帶30、40 cm處土壤水分變化不大。

根據圖3可知,灌水25 mm后,距離滴灌帶10、20、30 cm處土壤水分在灌水后均有增加,距離毛管30 cm處、深25 cm以上土壤含水量在15.9%~18.7%,而距離滴灌帶40 cm處土壤水分變化不大。

綜合以上結果,說明壤土條件下,灌水11、18、25 mm后,分別在滴灌帶鋪設寬度40、60 cm范圍內,2根滴灌帶之間水分完全能夠接上,可在地下25 cm以上形成一個濕潤層。

2.2 水分利用情況分析

在越冬菠菜—春大棚黃瓜—秋茬菜花輪作模式的每一茬蔬菜生產中,3個處理的滴灌管鋪設間距不同但總灌水量是相同的。生產結果表明,在種植果類蔬菜時,3種滴灌管的鋪設方式對產量影響不大;在種植葉類蔬菜時,鋪設間距遠的處理土壤水分不均勻,影響蔬菜生長,甚至造成死苗現象,從而影響了產量,處理1鋪設間距較小,土壤水分均勻度略高,葉菜產量較其他處理高。在灌水量相同的情況下,3個處理的產量和水分利用情況不同,處理1的單方水產量較高,較對照提高3.3%,處理2較對照提高2.2%(表3)。

2.3 效益分析

滴灌帶的選擇和布設方式是灌溉系統設計的重要參數,同時也決定了系統的投資效益[4]。滴灌鋪設間距不同,所需滴灌設備材料不同,成本投入也會有差異。如表4所示,滴灌設備成本投入主要包括滴灌系統首部材料、滴灌材料和安裝費,處理1成本投入最高,分別較處理2和處理3(CK)超出6.1%、9.4%。產投比以處理3(CK)最高,為2.60,處理1產投比最低,為2.45。由此可得,處理3(CK)獲得了最高的投資效益,處理2其次,處理1最低。

圖2 不同位點灌水前后土壤含水量變化(灌水18 mm)

圖3 不同位點灌水前后土壤含水量變化(灌水25 mm)

表3 不同處理條件下水分利用情況

表4 各處理667 m2投入與產出對比

3 結論與建議

3.1 壤土條件下,單次灌水量11、18、25 mm時,滴灌帶鋪設間距分別在40、60 cm以內,可在地下深25 cm土層中形成一個濕潤層,無論地面上采用何種播種方式,播種行無需和滴灌帶吻合,也可滿足作物需水要求;而滴灌帶鋪設間距超過80 cm以上時,滴灌帶之間就有干土斷層,如果采用這種鋪設間距,播種行必須和滴灌帶吻合,否則會造成作物灌水不均勻。

3.2 不同滴灌帶間距對黃瓜產量影響不大,原因可能是滴灌帶與作物播種行吻合,可滿足作物對水肥的需求。在種植葉類蔬菜時,滴灌帶鋪設間距為40 cm的產量偏高,說明60、80 cm相間鋪設的滴灌帶間可能有干土斷層,造成作物灌水不均勻。

3.3 不同滴灌帶間距決定了灌溉系統的布設方式,滴灌帶間距較小的布設方式必然會增加系統的投資。在果菜葉菜輪作生產的情況下,葉菜只種植甘藍、菜花等單次耗水量大的作物時,建議選取滴灌帶間距較大(60 cm)、滴頭間距較小的布置方式,以獲得較高產量和投資效益。而葉菜種植菠菜等撒播葉菜時建議滴灌帶鋪設為40 cm,以保證土壤水分均勻度,滿足作物灌水需求。

3.4 由于條件所限,試驗設計的滴灌帶間距只有3種水平,這3種滴灌帶間距對菠菜和菜花產量的影響存在差異,但是對于其他葉類蔬菜作物的影響還需要進一步試驗研究,以找到適合更多果菜葉菜輪作種植的滴頭間距和滴灌帶間距,為農民增產增收提供參考。