自然濕地與人工濕地生態占補平衡研究

田富強 劉鴻明(西安文理學院經濟管理學院,陜西 西安710065)

自然濕地與人工濕地生態占補平衡研究

田富強 劉鴻明(西安文理學院經濟管理學院,陜西 西安710065)

自然濕地與人工濕地的功能與效益并不完全相同。實現濕地生態占補平衡,必須考慮占補濕地的替代性與同質性。人工濕地與自然濕地的替代性是解決濕地生態占補平衡的關鍵問題之一。建立自然濕地與人工濕地占補平衡的約束機制,占用自然濕地時,可以新建人工濕地,還可以恢復自然濕地。通過確保自然濕地生態量、生態功能與生態效益的均衡,減少濕地的生態損失。盡可能在同一水文單位或同流域內實現濕地生態占補平衡。資金投入要兼顧現有自然濕地的生態恢復與新建人工濕地。

生態;占補平衡;自然濕地;人工濕地

作為“受侵害最嚴重(張自然, 2012)”的資源,1990-2000年濕地減少500萬hm2(國家林業局濕地保護管理中心, 2014),2003-2013年濕地減少340萬hm2(國家林業局,2014),濕地減少趨勢尚未得到遏制,濕地紅線面臨被耕地、建設用地(2003年耕地占用13萬hm2、2013年建設用地占用129萬hm2)(國家林業局, 2014)與林地占用的威脅(韓樂悟, 2012)。濕地紅線與用途管制制度阻止了濕地面積減少。濕地占補平衡制度下,建立濕地指標交易制度,可以充分發揮市場在濕地資源配置中的決定性作用;規范開發行為,有效利用濕地;杜絕濕地減少,保護濕地生態(池芳春, 2015);實現新建與占用濕地在流域與地域內的面積、生態量、生態功能與生態結構的占補平衡。

濕地占補平衡過程中,補償的往往是人工濕地,占用的往往是自然濕地。人工濕地的生態服務功能單一,生態功能與效益遠遠低于自然濕地,自然濕地比人工濕地的生態服務功能復雜多樣,生態服務價值更高。忽視占補濕地的替代性與同質性,只著眼于濕地面積占補平衡,必然減少自然濕地,不能保證濕地生態功能與生態效益零損失。為了避免自然濕地的喪失,引發濕地生態功能與效益損失,需要分析人工濕地與自然濕地在同一流域與不同流域的面積占補平衡、生態量占補平衡、生態功能占補平衡與生態效益占補平衡,要求占用自然濕地、補償人工濕地的占補實踐不能減少濕地生態量、生態功能與生態效益,切實解決人工濕地與自然濕地錯配產生的濕地生態不平衡問題,保障濕地生態紅線。

1 濕地用途管制與濕地生態占補平衡制度體系

1.1 濕地用途管制

1.1.1 濕地不同用途的收益不同 用途管制的濕地資源的用途不同,其收益并不相同。假定某濕地資源Tg有n種利用方式;不同使用方式的收益分別為MTg1、MTg2、……MTgn。用途管制下的收益是濕地的生態收益與經濟收益。假定Tg的確定使用方式(管制用途)為Tga,確定使用方式收益為MTga。在濕地資源Tg的所有使用方式中,管制用途的顯現經濟收益往往并不是最高。假定在濕地資源Tg的所有使用方式中,用途b的收益(MTgb)最高,用途管制的濕地資源的顯現收益低于最高收益:MTga<MTgb。假定用途管制的濕地資源的顯現收益與最高收益的差值為MTgb-a:MTgb-a=MTgb-MTga。用途管制的濕地資源的顯現收益也有可能為最小值:此時作為最小收益的顯現收益,與最大收益的差距達到最大:MTgb-a=MTgb-MTga。

1.1.2 濕地用途管制的必要性 市場機制下顯現的經濟收益要實現最大化;計劃配置下包括潛在收益在內的全部收益要實現最大化,使市場在資源配置中要求收益最大化。實現用途管制的濕地資源的價值,以滿足濕地生態安全與濕地經濟安全這一特殊利益,特殊利益的價值遠高于其顯現經濟價值,這說明濕地用途管制有其必要性。濕地生態服務功能價值很高,中國濕地生態系統服務年總價值16 500億元(姜宏瑤, 2010a)。濕地資源管制用途的顯現經濟效益(MTga)與潛在經濟效益(MTgaq)之和為濕地資源全部經濟效益(MTgaa),MTgaa=MTga+MTgaq。考慮了潛在經濟效益的濕地資源的全部經濟效益往往最大,MTgaa=MTgb。管制用途的濕地資源的潛在收益(MTgaq)越大,顯現收益與最大收益的差值越大,管制部門的壓力越大,要發掘管制用途的濕地潛在效益。濕地的潛在收益包括了濕地的經濟收益以外的所有收益,包括生態服務功能價值。

1.2 濕地生態占補平衡制度體系1.2.1 濕地紅線制度體系 濕地紅線制度體系包括濕地紅線制度、濕地占補平衡制度與濕地指標交易制度。國家制定了0.5333億hm2的濕地紅線。10年來全國濕地減少近340萬hm2(張自然, 2012),平均每年減少34萬hm2。2014年底,中國濕地已經突破紅線。建議借鑒國外零凈損失(No Net Loss)(張蔚文等, 2003; 沈洪濤等,2009; 姜宏瑤等, 2010b; 梅宏,2010; 劉長興, 2013; 沈哲等,2013; 宋園園等, 2013; 王剛等,2014)與濕地緩解銀行機制(沈洪濤等, 2008; 張立, 2008),建立先補后占、占補平衡、占優補優的濕地生態占補平衡制度(田富強等, 2015a; 2015b),開啟濕地生態指標交易制度改革試點。

1.2.2 濕地占補平衡條件 濕地占補平衡過程中,占用濕地主體在占用濕地之前支付資金,購買濕地指標,實現占補平衡。如果占用濕地的收益(Mnzs)低于購買濕地指標的支出(Pngsz)(Mnzs<Pngs),不會有占用濕地主體改變濕地用途。如果基建占用濕地條件下,占用濕地的收益(Mjzs)高于購買濕地指標的支出(Pjgsz)(Mjzs<Pjgsz),有基建占用主體改變濕地用途。濕地生態占補平衡制度,可以減少濕地指標需求,降低濕地指標交易額,減少濕地生態占補平衡對濕地生態的影響。

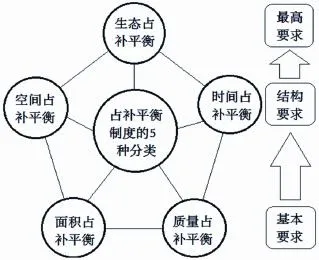

1.2.3 濕地占補平衡分類 濕地占補平衡分為5類。基礎是濕地面積占補平衡,直觀而容易測量、實現、管理與監控;更高層次的是質量占補平衡;空間占補平衡是區域或流域占補平衡,先補后占考慮了時間因素,空間與時間屬于結構占補平衡;最高要求是生態占補平衡。濕地生態質量占補平衡體現為:濕地生態量不下降,濕地生態功能不減少,濕地生態效益不下降(圖1)。

1.2.4 濕地占補平衡的生態性 濕地生態占補平衡最重要。濕地產品的不可替代價值,包括產品本身的市場價值(Jssj)與不可替代的額外價值(Jsesj)。濕地對生態的不可替代性產生不可替代價值(Jsstj)。濕地總價值(Jsz)為:Jsz=Jssj+Jsesj+Jsstj。濕地的經濟價值占總價值的比例(bsjzz)為:bsjzz=(Jssj+Jsesj)/Jsz。濕地生態價值占總價值的比例(bsszz)為:bsszz=Jsstj/Jsz。在耕地、林地、草地、濕地中,濕地的經濟價值占總價值的比例最低,濕地的生態價值占總價值的比例最高。不同流域、不同位置的濕地功能和效益不同,不同流域的濕地不能相互替代。同一流域濕地生態總量是否均衡,與同一地域濕地生態總量是否均衡,分別包括面積占補平衡、生態量占補平衡、濕地功能占補平衡與濕地效益占補平衡。

圖1 濕地占補平衡的5種指標

2 自然濕地與人工濕地生態占補替代性

2.1 自然濕地與人工濕地生態占補平衡分類

2.1.1 自然濕地或人工濕地生態占補平衡 濕地占補平衡要考慮自然濕地與人工濕地的匹配,包括人工濕地之間的生態占補平衡與自然濕地之間的生態占補平衡。人工濕地之間的生態占補平衡可以分為人工濕地內的濕地面積占補平衡、濕地生態量占補平衡、濕地功能占補平衡與濕地效益占補平衡。自然濕地之間的生態占補平衡可以分為自然濕地內的濕地面積占補平衡、濕地生態量占補平衡、濕地功能占補平衡與濕地效益占補平衡。因為無法以新建自然濕地補償占用的自然濕地,因此自然濕地之間的生態占補平衡并不存在。

2.1.2 自然濕地與人工濕地生態占補平衡 濕地生態占補平衡包括自然濕地與自然濕地之間的生態占補平衡、人工濕地與人工濕地之間的生態占補平衡、自然濕地與人工濕地之間的生態占補平衡。無論占用的濕地屬于自然濕地還是人工濕地,新建補償濕地往往是人工濕地。新建濕地屬于自然濕地的可能性極小,假如新建濕地屬于自然濕地,則該濕地在占補平衡之前已經存在,不屬于新建濕地。濕地生態占補平衡包括:一是占用人工濕地,新建補償人工濕地,屬于匹配的濕地生態占補平衡,人工濕地生態占補平衡不存在錯配問題。人工濕地之間的生態占補平衡占比不高。二是占用自然濕地,新建補償人工濕地,屬于錯配的濕地生態占補平衡,這是濕地生態占補平衡的重點。

2.2 濕地生態占補平衡的替代性與同質性

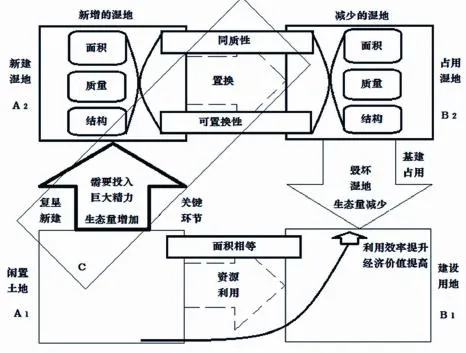

濕地替代性是占補平衡的基礎。生態占補平衡以占補濕地間的替代性為基礎。濕地生態涉及資源與環境,生態價值占濕地價值的比例較高,占補過程中不容易實現生態平衡;占補濕地的替代性往往較低。同質性是濕地生態占補平衡的標準,具備同質性的濕地資源才具有替代性。濕地同質性包括濕地質量的同質性、濕地位置的同質性、濕地功能的同質性與效益的同質性(圖2)。

2.3 自然濕地與人工濕地生態占補的替代性

圖2替代性與同質性是濕地指標交易制度的關鍵環節

濕地恢復新建的艱巨性(田富強等, 2015c),濕地生態形成的長期性,濕地生態形成的高成本,決定了濕地生態形成的漸進性。濕地占補平衡要考慮人工濕地與自然濕地的替代性。新建人工濕地形成時間較短,自然濕地形成時間漫長,自然濕地和人工濕地的生態服務功能與效益不完全相同,濕地生態占補平衡要考慮自然濕地與人工濕地錯配對濕地占補平衡的生態影響。人工濕地與自然濕地錯配影響生態平衡。與人工濕地相比,自然濕地水質、土壤、資源、食物鏈、食物網、穩定性與生態功能存在差距(李松梧, 2012)。濕地面積占補平衡,減少了自然濕地,增加了人工濕地。確保濕地生態占補平衡,需要盡可能實現自然濕地之間或人工濕地之間的生態占補平衡。

3 自然濕地與人工濕地生態占補平衡匹配

3.1 建立自然濕地與人工濕地占補約束機制

3.1.1 自然濕地與人工濕地的錯配比例 把占用濕地中自然濕地的比例,作為自然濕地與人工濕地的錯配比例:自然濕地與人工濕地的錯配比例=占用自然濕地面積/占用濕地面積。自然濕地與人工濕地的匹配比例為:自然濕地與人工濕地的匹配比例=占用人工濕地面積/占用濕地面積。兩種比例的關系為:自然濕地與人工濕地的錯配比例+自然濕地與人工濕地的匹配比例=1。把自然濕地與人工濕地的錯配比例指標作為考評濕地生態占補平衡是否達標的依據。

3.1.2 濕地生態當量確保濕地生態占補平衡 為了避免自然濕地與人工濕地的錯配,需要計算濕地生態當量,確保濕地生態占補平衡。濕地生態當量是指與單位面積自然濕地的生態指標相當的人工濕地面積,分為生態量當量、生態功能當量與生態效益當量。濕地生態量當量=與單位面積自然濕地生態量相等的人工濕地面積=與自然濕地生態量相等的人工濕地面積/自然濕地面積。濕地生態功能當量=與單位面積自然濕地生態功能相當的人工濕地面積=與自然濕地生態功能相當的人工濕地面積/自然濕地面積。濕地生態效益當量=與單位面積自然濕地生態效益相當的人工濕地面積=與自然濕地生態效益相當的人工濕地面積/自然濕地面積。

對于不同的自然濕地,同一新建濕地的濕地生態當量并不相同;對相同的自然濕地,不同新建濕地的濕地生態當量也不相同;對相同的自然濕地與同一新建的人工濕地,濕地生態當量的3個指標也不一定相同,且3個指標不一定全等于1(面積占補平衡下,新建人工濕地面積/占用自然濕地面積=1)。在濕地生態占補平衡條件下,不一定總有:新建人工濕地面積/占用自然濕地面積=新建人工濕地生態量/占用自然濕地生態量=新建人工濕地生態功能/占用自然濕地生態功能=新建人工濕地生態效益/占用自然濕地生態效益。對于新建濕地,濕地占補平衡不局限于面積相等,必須考慮生態量平衡、生態功能平衡及生態效益平衡。且以3個生態當量中的最大指標,作為濕地生態占補平衡的濕地生態當量,確保人工濕地與自然濕地生態量、生態功能與生態效益的占補平衡,濕地生態占補平衡的生態當量=max{生態量當量,生態功能當量,生態效益當量};應該新建濕地的面積=占用自然濕地面積×濕地生態占補平衡的濕地生態當量。

3.2 減少自然濕地與人工濕地錯配

恢復、修復與拓展自然濕地。采用工程措施,對原有自然濕地進行修復、恢復與自然延伸,使新增濕地的功能、效益與自然濕地盡可能接近,提高占補平衡的生態效果。盡可能對已萎縮、退化的自然濕地進行恢復;對已有的自然濕地進行修復、延伸擴展。通過恢復、修復自然濕地所擴展的濕地更容易保持自然濕地的部分特質,可以使自然濕地的生態量、生態功能與生態效益在人工修復過程中得到拓展。盡可能在占用自然濕地的同一水文單位或同一流域內進行濕地生態占補平衡,使新建濕地盡可能接近原有自然濕地的水文條件與特質。資金投入兼顧濕地面積平衡與生態指標平衡。為確保自然濕地與人工濕地匹配要求的濕地生態量、濕地生態功能與濕地生態效益占補平衡,拿出部分資金修復已有的自然濕地;為了確保濕地面積占補平衡,拿出其余資金用于新建濕地。濕地生態平衡與面積平衡兼顧,確保新建人工濕地盡可能接近被占用自然濕地的面積、生態量、生態功能與生態效益。

3.3 人工濕地與自然濕地生態占補平衡目標

人工濕地與自然濕地生態量占補平衡,要警惕面積占補平衡導致的濕地生態總量減少,確保濕地生態總量均衡。實現人工濕地與自然濕地生態功能匹配,防止濕地面積占補平衡產生的功能錯位。實現人工濕地與自然濕地生態效益均衡,防止濕地面積占補平衡產生的生態效益下降。

4 結論

濕地生態均衡是濕地占補平衡的主要目標,濕地生態指標占補平衡與濕地面積占補平衡同等重要。自然濕地之間的生態占補平衡與人工濕地之間的生態占補平衡比較少見。自然濕地與人工濕地之間的生態占補平衡最常見,面積占補平衡不容易實現生態占補平衡。分析自然濕地與人工濕地錯配的影響與比例,提出降低自然濕地與人工濕地錯配的策略:加大資金投入,加強對自然濕地的恢復、修復與拓展;將占補平衡限定在同一水文單位或同流域內,實現自然濕地與人工濕地面積、生態量、生態功能與生態效益的占補平衡。

池芳春. 2015. 渭河流域槐芽濕地水污染立體疊加分析與治理[J]. 濕地科學與管理, 11(4):56-59

國家林業局.2014.基建占用濕地面積十年增加10倍[J/OL].鳳凰網,01-13, http://finance.ifeng.com/ a/20140113/11457862_0.shtm.

國家林業局濕地保護管理中心. 2014.積極恢復擴大濕地面積:深入學習貫徹習近平總書記關于生態文明建設重大戰略思想[N].中國綠色時報, 12-11

韓樂悟.2012.我國濕地保護條例討論8年難出臺[J/OL].新浪網, 11-14,http://news.sina.com.cn/green/news/ roll/2012-11-14/082725577256. shtml.

姜宏瑤. 2010.中國濕地生態補償機制研究[D].北京:北京林業大學學位論文姜宏瑤,溫亞利. 2010.基于社會經濟發展影響的濕地生態補償研究[J].林業經濟 (8):95-99

李松梧. 2012.濕地生態系統進程平緩“占補平衡”須叫停[J/OL].人民網, 2-18,http://www.022net.com/2012/2-18/503460282370605.html.

劉長興. 2013.論濕地保護立法的目標定位與制度選擇[J].環境保護,41(6):48-50

梅宏.2010.由墨西哥灣溢油事故反思美國濱海濕地保護的政策與法律[J].中國政法大學學報(5): 90-102

宋園園, 營婷, 姚志剛, 等. 2013.國際濕地保護政策及形式的演變研究[J].環境科學與管理, 38(5):160-165沈洪濤, 任樹偉, 何志鵬, 等. 2008.濕地緩解銀行:美國濕地保護的制度創新[J].環境保護(12):72-74

沈洪濤, 任樹偉, 梁雪峰. 2009.替代費實現美國濕地“零凈損失”[J].環境保護 (22):74-75

沈哲, 劉平養, 黃劼. 2013.中國城市濕地保護的困境與對策:以上海市為例[J].林業調查規劃 (5):14-20

田富強, 劉鴻明. 2015a.保護紅線的基建占用濕地管理創新[J]. 濕地科學,13(3):276-283

田富強, 劉鴻明. 2015b.濕票制度:紅線保護下的基建占用濕地管理[J]. 濕地科學與管理, 11(1):50-54

田富強, 劉鴻明.2015c.渭河故道恢復濕地生態的引水方案創新[J]. 濕地科學與管理, 11(3):12-15

王剛,李凌漢. 2014.沿海灘涂的“零凈損失”法律制度研究[J].中國海洋大學學報: 社會科學版 (2):33-37

張立. 2008.美國補償濕地及濕地補償銀行的機制與現狀[J].濕地科學與管理, 4(4):14-15

張蔚文,吳次芳,黃祖輝. 2003.美國濕地政策的演變及其啟示[J].農業經濟問題 (11):71-74.

張自然. 2012.本市濕地保護要零凈損失[J].投資北京 (10):34-36

盤錦濕地生態效益補償試點成效顯著

盤錦濕地處于全球八大鳥類遷徙路線之一的東亞—西太平洋遷飛路線上,也是我國鳥類三大遷飛路線的東線,每年有近百萬只水鳥于此遷徙停歇或繁殖。這里是丹頂鶴南北遷徙的重要停歇地,棲息的種群數量超過500只,也是全球黑嘴鷗最大面積的繁殖地,棲息的黑嘴鷗種群近萬只,是名副其實的“黑嘴鷗之鄉”,占全球的70%以上。

盤錦試點濕地生態效益補償,不欠“新賬”漸還“舊賬”。2013年,啟動了遼河干流盤山閘至曙光大橋之間收租河灘地退耕還河工作,在省級補助600元/667 m2每年的基礎上,盤錦市自籌資金補助400元/667 m2每年,完成了1846.2 hm2河灘地退耕,全面打通了遼河生態通道,生態環境得以有效恢復。

2014年國家出臺了濕地生態效益補償試點和退耕還濕政策,遼河口濕地被列為第一批試點,盤錦爭取資金4000萬元,用于耕地補償、濕地生態修復、濕地周邊環境整治等濕地恢復改造項目建設。盤錦將遼河入海口7000 hm2灘涂養殖退養還灘項目,列入國家林業局“濕地十三五”規劃項目庫。目前已完成鴛鴦溝、三道溝和二界溝海域圍海養殖灘涂退養還灘工作,共恢復灘涂面積866.7 hm2。恢復后濕地的生態功能已經初步顯現,為鷺類、鷗類、鸻鷸類等多種近2萬只水鳥提供了適宜的棲息、取食環境,濕地功能得到恢復。

“生態保護,我們取得了不少成績,但欠賬也很多。這幾年,上游來水少、干旱、人為活動增多等原因,導致不少堿蓬草死亡。”盤錦鴛鴦溝國家級海洋公園管理辦公室李晉說,“接下來,我們要還欠賬。要修復棲息地,打通洄游通道,清理廢棄物、拆除進排水閘門等工程,最大程度擴大濕地面積,使經濟物種的資源量增加,生物群落逐步恢復和重建,生態系統的生產力和自我維持能力顯著提高 ”(轉自李彤人民日報 2016年8月31日)。

Ecological Occupancy-Supplement Balance of Natural and Artificial Wetlands

TIAN Fu-Qiang LIU Hong-Ming

(School of Business , Xi’an University , Xi’an 710065,Shaanxi)

Function and benefit of natural and artificial wetlands are not equal. Substitutability and homogeneity of the wetland must be considered to achieve ecological occupancy-supplement balance in the wetland. The substitutability of artificial and natural wetlands is one of the key issues to solve the problem of ecological occupancy-supplement balance in wetlands. It is necessary to build a restraining system for the occupancy-supplement balance in wetland,when the wetland is occupied, new artificial wetland can be constructed,and natural wetland can be restored. By ensuring balance among ecological quantity, ecological function and ecological benefit of natural wetland,ecological loss can be reduced. Occupancy-supplement balance of wetland needs to be achieved as far as possible in the same hydrology unit or the same water catchment. Fund input must give consideration to ecological restoration of existing natural wetland and building new artificial wetland.

Ecology; Occupancy-supplement balance; Natural wetland;Artificial wetland

10.3969/j.issn.1673-3290.2016.03.11

2016-04-02

2015年西安市科技計劃“文理專項”“土地資源占補平衡的智慧分配(CXY1531WL04)”;安徽大學農村改革與經濟社會發展研究院項目“農地承包經營權抵押的現狀、問題與對策研究”(ADNY201503);2015年廣西人文社會科學重點研究基地“廣西人口較少民族發展研究中心”重點項目:毛南族生態宗教旅游智慧化資金籌措的土地制度創新研究(GXRKJSZ201502);2015年洛陽師范學院中原經濟區智慧旅游河南省協同創新中心重點項目:中原經濟區統籌城鄉智慧旅游的土地指標融資制度創新(2015-ZHLV-001)

田富強(1972-),男,陜西扶風人,博士,副教授。E-mail:13572890212@126.com