媒體藝術(shù)時(shí)代的繪畫

——威廉·肯特里奇作品的觀念與實(shí)踐

王子云

媒體藝術(shù)時(shí)代的繪畫

——威廉·肯特里奇作品的觀念與實(shí)踐

王子云

文章從媒介變遷角度梳理媒體藝術(shù)發(fā)生和發(fā)展的背景,將威廉·肯特里奇的幾件代表性作品《影子隊(duì)列》、《時(shí)間的拒絕》進(jìn)行分析和解讀,指出了肯特里奇作品中的傳統(tǒng)藝術(shù)形式與媒體時(shí)代的繪畫探索, 媒體藝術(shù)為傳統(tǒng)藝術(shù)提供了借鑒,而媒體藝術(shù)也需要認(rèn)真審視傳統(tǒng)。

威廉·肯特里奇,媒介史,媒體藝術(shù),繪畫

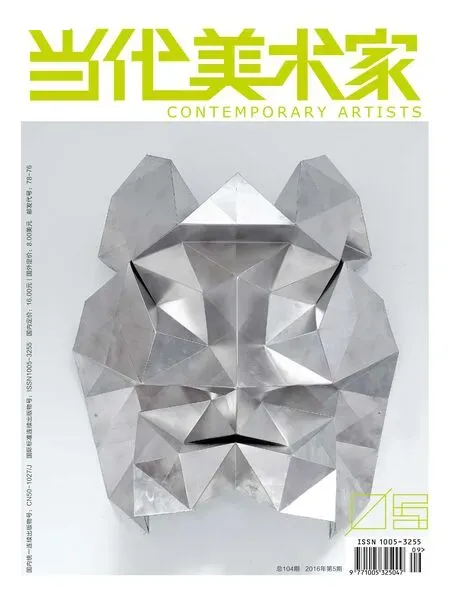

1-2 威廉·肯特里奇 時(shí)間的拒絕(Refusal of Time) 裝置與影像 2011

從1839年達(dá)蓋爾攝影法公諸于世到現(xiàn)在,媒體藝術(shù)(攝影、電影、廣播、電視、多媒體)逐漸占領(lǐng)了古典藝術(shù)各種藝術(shù)類型(繪畫、雕塑、戲劇)所占據(jù)的舞臺(tái),如果我們簡(jiǎn)單梳理出一條媒介發(fā)展線索的話,從1839年攝影術(shù)的誕生,隨之而來(lái)的電影,1920年代崛起的廣播,1960年代成為最為普遍的大眾媒介的電視,以及1990年代之后迅速擴(kuò)張的互聯(lián)網(wǎng),每一種媒介技術(shù)都帶來(lái)新的美學(xué)問(wèn)題,同時(shí),對(duì)繪畫這一古老的媒介造成一輪輪的沖擊。在當(dāng)下,媒體藝術(shù)時(shí)代的到來(lái),無(wú)論是裝置藝術(shù),還是錄像藝術(shù)使藝術(shù)史的敘事走出“框外”,亦即漢斯·貝爾廷所說(shuō)的“破框”。這不僅意味著話語(yǔ)的改變,媒體藝術(shù)的工作結(jié)構(gòu)和時(shí)間結(jié)構(gòu)也提出了許多新的問(wèn)題,這些問(wèn)題已不在處于藝術(shù)史慣常話語(yǔ)的范圍之內(nèi)。在此基礎(chǔ)之上,我們?cè)俅螌徱暲L畫在媒體藝術(shù)時(shí)代的處境,藝術(shù)家威廉·肯特里奇作品的觀念與實(shí)踐,無(wú)疑是值得分析的個(gè)案。

瓦爾特·本雅明1936年廣為流傳的文章《機(jī)械復(fù)制時(shí)代的藝術(shù)作品》中,以“靈暈”的消失悼念藝術(shù)作品的膜拜價(jià)值讓位于展示價(jià)值,并強(qiáng)調(diào)藝術(shù)應(yīng)該通過(guò)對(duì)技術(shù)媒介的運(yùn)用,來(lái)克服手工制作的原作的局限,在復(fù)制技術(shù)中抵達(dá)新的觀眾,激發(fā)隱含在大眾之中的變革潛能。機(jī)械復(fù)制時(shí)代的到來(lái),特別是攝影術(shù)在19世紀(jì)后半葉的發(fā)展,動(dòng)搖著“再現(xiàn)”的根基,繪畫初次被宣布“死亡”。本雅明做出的論斷是,攝影和電影比繪畫更符合現(xiàn)代意識(shí),機(jī)械復(fù)制把藝術(shù)作從儀式性的膜拜價(jià)值中解放出來(lái),而本真性的標(biāo)準(zhǔn)不再適用于藝術(shù)生產(chǎn),藝術(shù)的整個(gè)功能便建立在實(shí)踐的基礎(chǔ)上,這種實(shí)踐便是政治。生于南非約翰內(nèi)斯堡的白人藝術(shù)家威廉·肯特里奇(William Kentridge)(1955~)具有藝術(shù)及政治學(xué)的兩重知識(shí)背景。他曾說(shuō)到:“政治進(jìn)入我的工作室是必然的,在南非你沒(méi)法回避政治,但它不是唯一重要的。我的作品既是政治的,又是個(gè)人的,我的創(chuàng)作立足點(diǎn)是將藝術(shù)當(dāng)作日記,所有的東西都可以容納,個(gè)人問(wèn)題、城市問(wèn)題、內(nèi)心的問(wèn)題、外部世界的問(wèn)題。”肯特里奇的藝術(shù)實(shí)踐從劇場(chǎng)動(dòng)身,繼而轉(zhuǎn)向素描和動(dòng)畫。其創(chuàng)作主題則來(lái)自三大面向:南非種族隔離時(shí)代的歷史,以及歐洲的文學(xué)、劇場(chǎng)和最早期的電影,藝術(shù)史及文化史中圖像衍變的敘事。他自1989年起將所繪的素描轉(zhuǎn)化成定格動(dòng)畫影像,更充分地施展繪畫特有的不定性和變動(dòng)的特質(zhì)。在他眾多的作品中,以繪畫為基本構(gòu)成元素是他媒體藝術(shù)實(shí)踐的基礎(chǔ),同時(shí)融合媒體藝術(shù)中的時(shí)間性、過(guò)程性和更為廣闊的視聽因素。

威廉·肯特里奇 繪畫的其他面孔 125×75cm 2011

威廉·肯特里奇的作品常常回到藝術(shù)史上經(jīng)典繪畫作品中,去發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)中可以被解構(gòu)和轉(zhuǎn)換的敘事。比如他1999年創(chuàng)作的《影子隊(duì)列》,這部作品的中影子的概念,引用柏拉圖的《理想國(guó)》里那段精彩的“洞穴寓言”,囚徒、火光、洞穴后壁和影子構(gòu)成的空間,常常成為諸多政治美學(xué)問(wèn)題的核心。肯特里奇感興趣的是囚徒及其在后壁上的投影構(gòu)成的一種觀看關(guān)系,“觀看”在此成為圖像以及我們理解世界的隱喻。這部影片用攝像機(jī)逐幀記錄活動(dòng)紙偶的一系列動(dòng)作,紙偶是有手撕的紙片組成,用鐵絲固定,可以在活動(dòng)。《影子隊(duì)列》中的人物是一份運(yùn)動(dòng)中個(gè)的底層人物清單,包括扛著城市碎片的礦工,邊走邊閱讀的人,推獨(dú)輪車的窮人……這份清單來(lái)自由約翰內(nèi)斯堡街頭具體的人。

影子在這里并不是具體的形象,作者故意將形象分解至辨識(shí)的臨界狀態(tài)。隊(duì)列的概念的直接參考戈雅“黑色繪畫”時(shí)期的作品《宗教法庭的隊(duì)列》,畫中人群從畫面深處走來(lái),走向畫外的光源,人們朝著光行進(jìn),影子被拉長(zhǎng)——在畫面中,陰影使得人物向前的動(dòng)態(tài)變得難以處理,有光源但又有畫外的物體擋住了光線;橫向的構(gòu)圖使人群在畫面的一側(cè)向前行進(jìn)。哲學(xué)家便是那群看到陽(yáng)光并且回到洞中,解除處于黑暗中的人類身上的枷鎖,并率領(lǐng)他們從洞穴走向光明。肯特里奇的觀念里,這背后的意味包含著這樣一個(gè)議題,啟蒙、解放和暴力之間的關(guān)系便隱藏在這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)之中,那怕有時(shí)需要訴諸暴力。

2-3 威廉·肯特里奇 時(shí)間的拒絕(局部)(Refusal of Time) 裝置與影像 2011

在肯特里奇這件作品中,南非的政治現(xiàn)實(shí)與底層民眾的生活狀況與戈雅表現(xiàn)19世紀(jì)初西班牙宗教法庭嚴(yán)苛和殘酷之下的黎民,正遭遇著同一種沉重的苦難,這種苦難卻在不同時(shí)代一次次回響。

肯特里奇大部分的影像作品都遵循這樣的一套工作方法,首先將用軟性木炭條在紙本上涂繪,用相機(jī)拍下每一幀生產(chǎn)定格動(dòng)畫。這種方法的原理,在攝影術(shù)剛剛誕生時(shí),動(dòng)態(tài)攝影大師艾德沃德·邁布里奇的瞬間攝影中經(jīng)常使用。邁布里奇是早期試圖是改變攝影的凝固性的探索者,他的攝影方法直接激發(fā)了電影的誕生。肯特里奇并非只是用這樣的方法呈現(xiàn)出事物的動(dòng)態(tài),在作品《繪畫的其他面孔》中,他拍攝鳥兒的起飛并將整個(gè)過(guò)程倒播,在影像中回溯第一個(gè)動(dòng)作到他最初的動(dòng)力。如同歷史可以在一卷膠片中存儲(chǔ)、召回,再審視。

更進(jìn)一步來(lái)講,歷史與時(shí)間也是肯特里奇感興趣的主題,他的很多作品基于對(duì)這兩個(gè)方向的思考。名為“對(duì)時(shí)間的拒絕”的項(xiàng)目是肯特里奇和科學(xué)歷史學(xué)家皮特·加里森(Peter Galison)共同創(chuàng)作了《對(duì)時(shí)間的拒絕》和表演《拒絕時(shí)刻》,他們共同構(gòu)成一件空間裝置作品,它包括一系列的混亂、重疊的電影、舞蹈、繪畫等部分。兩位合作者都對(duì)時(shí)間十分著迷——時(shí)間該如何計(jì)量,如何運(yùn)作,以及它是否是一種實(shí)在的東西。這件作品涉及的諸多關(guān)于時(shí)間主題的探討,由19世紀(jì)巴黎用蒸汽校對(duì)時(shí)間而聯(lián)想到的用呼吸作為衡量標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體時(shí)間,用距離來(lái)衡量的地理時(shí)間以及伴隨光纜誕生而出現(xiàn)的時(shí)區(qū),歌劇時(shí)間的造成的心理收縮和擴(kuò)張,與約翰內(nèi)斯堡形成冶金業(yè)相關(guān)的二十億年歷史和隕石撞擊中包含的地質(zhì)時(shí)間等。《時(shí)間的拒絕》將科學(xué)的概念轉(zhuǎn)化成可見(jiàn)的具有隱喻的實(shí)體,整個(gè)作品以30分鐘為一個(gè)周期,五頻影像中行進(jìn)的隊(duì)列將觀者環(huán)繞,展廳中被稱為“大象”的裝置做著機(jī)械性的呼吸動(dòng)作。對(duì)時(shí)間的“拒絕”同樣有個(gè)人及政治兩層含義,就個(gè)人來(lái)說(shuō),是在通過(guò)呼吸拒絕時(shí)間及生命的終結(jié),從非洲的角度出發(fā),則是拒絕以歐洲為中心的時(shí)區(qū)及由此產(chǎn)生的強(qiáng)權(quán)。

威廉·肯特里奇作為一位依舊在世并十分活躍的藝術(shù)家,本文只能在有限的文獻(xiàn)基礎(chǔ)之上對(duì)其作品進(jìn)行點(diǎn)狀的分析和解讀,總得來(lái)說(shuō)他的藝術(shù)實(shí)踐和觀念具有多義性和開放性。不管是繪畫、攝影還是影像、裝置,在肯特里奇那里都是一組家族相似的概念。他的作品即有對(duì)傳統(tǒng)藝術(shù)形式的批判性再造,也有基于傳統(tǒng)藝術(shù)形式展開的“破框”嘗試。繪畫和攝影都是他展開實(shí)踐的敘事框架,而非目的,他的大部分作品最具辨識(shí)性的特征便是使用木炭條畫出流暢而松動(dòng)的紙本,然后轉(zhuǎn)換成影像作品;繪畫的筆痕與未完成的面貌,契合了后期的影像作品中的時(shí)間性和動(dòng)態(tài)感。

在當(dāng)下媒體藝術(shù)的時(shí)代,新媒介的興起早已動(dòng)搖或者說(shuō)瓦解了傳統(tǒng)藝術(shù)形式的基礎(chǔ),然而肯特里奇的作品從媒介角度來(lái)說(shuō),卻以摧毀的方式使繪畫在媒體藝術(shù)的版圖中復(fù)活,成為一種鮮活的構(gòu)成語(yǔ)言。也許百年前的那句“繪畫死了”的驚呼以成為一種過(guò)于迷戀媒介變革的恐慌,而事實(shí)是不管攝影術(shù)還是媒體藝術(shù)的出現(xiàn)都試圖在繪畫的“廢墟”上尋回歷史感和現(xiàn)實(shí)感,并且使繪畫在原有“模仿”和“再現(xiàn)”的模式中走出,另覓他途。所以并不存在任何形式的對(duì)繪畫或傳統(tǒng)藝術(shù)形式的摧毀,摧毀便是解放,便是救贖。

Painting in the Era of Media Arts ——the Concept and Practice of William Kentridge’s Works

Wang Ziyun

The article teases the happening of media arts and the backgournd of its development from the perspective of media changes, and analyzes and interpretes some of the artists’representative works Shadow Procession, The Refusal of Time, pointing out the traditional artistic form and the exploration of painting in the media era. Media arts provide reference for traditional arts, however, media arts also need careful examine of tradition.

William Kentridge, Media history, Media arts, Painting