區(qū)域城鎮(zhèn)化空間格局與組織過程研究綜述

呂 園, 邢 磊

1.西安科技大學(xué)建筑與土木工程學(xué)院,陜西西安 710054;2.陜西中盛房地產(chǎn)評估有限公司,陜西西安 710075)

?

區(qū)域城鎮(zhèn)化空間格局與組織過程研究綜述

呂 園1, 邢 磊2

1.西安科技大學(xué)建筑與土木工程學(xué)院,陜西西安 710054;2.陜西中盛房地產(chǎn)評估有限公司,陜西西安 710075)

在新型城鎮(zhèn)化背景下,以空間為切入點,結(jié)合區(qū)域城鎮(zhèn)化空間格局與組織過程的具體研究內(nèi)容,系統(tǒng)總結(jié)區(qū)域城鎮(zhèn)化在空間格局與組織過程方面的國內(nèi)外研究動態(tài)與進(jìn)展,針對已有研究存在的不足,分析今后研究的趨勢與重點,從區(qū)域?qū)用骈_展城鎮(zhèn)化空間格局與組織過程研究,逐步整合、建立區(qū)域?qū)用嫔系难芯矿w系,以期為深化研究提供借鑒。

區(qū)域城鎮(zhèn)化;空間格局;組織;研究

1 區(qū)域城鎮(zhèn)化空間格局與組織過程的研究內(nèi)容

1.1區(qū)域城鎮(zhèn)化空間格局研究認(rèn)為,區(qū)域城鎮(zhèn)化空間格局體現(xiàn)在城鎮(zhèn)化水平或城鎮(zhèn)體系的發(fā)育程度上[4],即區(qū)域范圍內(nèi)城鎮(zhèn)化率的空間差異[5-6]以及城鎮(zhèn)在空間上不斷組織嬗變而形成的城鎮(zhèn)體系格局[7-9]。

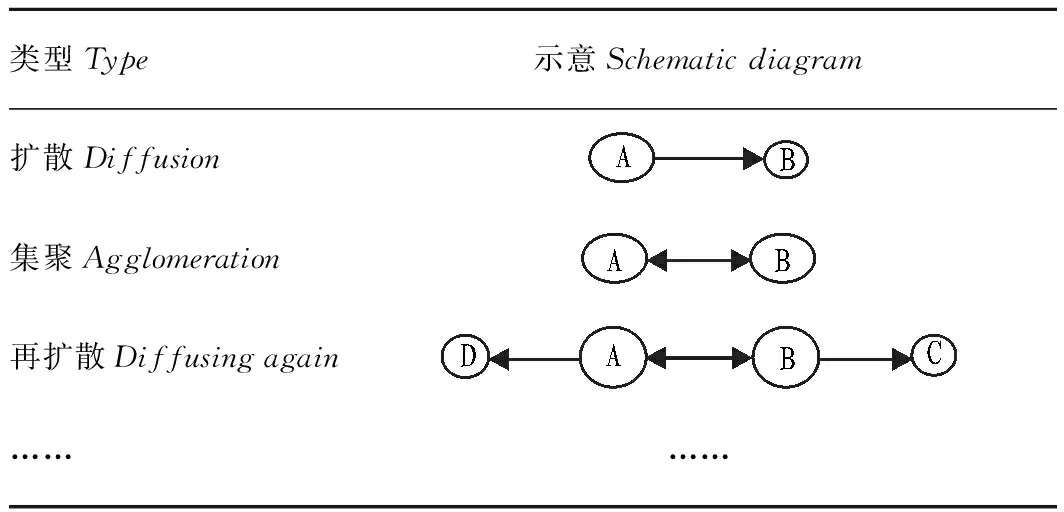

1.2區(qū)域城鎮(zhèn)化空間組織過程我國著名經(jīng)濟地理學(xué)家陸大道[10]指出:區(qū)域空間格局的演化過程分為空間擴散與空間集聚兩個過程。在物理學(xué)中,事物之間物質(zhì)、能量交換的前提是存在勢能差,否則處于能量守恒狀態(tài)。那么在地理學(xué)中,每個城鎮(zhèn)也有屬于自己的勢能,勢能的差異引起能量流動,城市的勢能流動表現(xiàn)為物質(zhì)、信息、勞動力、資本、技術(shù)等要素的流動。在要素自由流動的前提下,這些要素通過擴散效應(yīng)由高勢能地區(qū)向低勢能或零勢能地區(qū)流動,會在某個低勢能或零勢能地區(qū)形成新的高勢能點,即要素傾向于從要素富裕地區(qū)流向能夠產(chǎn)生較大社會經(jīng)濟效益的節(jié)點,集聚擴大原有城鎮(zhèn)規(guī)模或形成新的城鎮(zhèn)。當(dāng)集聚發(fā)展到一定規(guī)模時,由于集聚的邊際效益降至零甚至為負(fù),則會出現(xiàn)擴散發(fā)展或平衡發(fā)展。由此形成城鎮(zhèn)空間過程中集聚和擴散的交替演化[11-13],即區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)自組織與他組織相互作用的過程(表1)。

表1 集聚與擴散示意

注:字母表示不同城鎮(zhèn),橢圓大小表示不同城鎮(zhèn)規(guī)模。

Note:Lettersstandforvarioustowns,andthesizeofanellipsemeansthescaleofatown.

2 國外區(qū)域城鎮(zhèn)化空間格局與組織過程研究

2.1研究的源起國外區(qū)域空間格局研究源起于18世紀(jì)的工業(yè)革命之后。最早的踐行者是英國學(xué)者霍華德,他提出“田園城市”(Gardencity)的概念,指出“城市要與鄉(xiāng)村結(jié)合”[14],強調(diào)城市與區(qū)域發(fā)展應(yīng)該作為一個整體[15]。20世紀(jì)初,恩維在“田園城市”思想的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提出了“衛(wèi)星城鎮(zhèn)”的理論,他認(rèn)為需要借助衛(wèi)星城來分散主城區(qū)過多的人口,這種衛(wèi)星城不具備生活設(shè)施,僅僅是居住區(qū),因而被稱為“臥城”(第一代衛(wèi)星城)[15];之后沙里寧在赫爾辛基試驗建立了一些半獨立小鎮(zhèn),有生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施,可滿足就業(yè)需求(第二代衛(wèi)星城)。到20世紀(jì)60年代,以英國米爾頓·凱恩斯為代表的第三代衛(wèi)星城建成,與之前的衛(wèi)星城鎮(zhèn)相比,該時期的衛(wèi)星城生產(chǎn)、生活服務(wù)設(shè)施便利,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,規(guī)模也較之前的衛(wèi)星城大。1942年,法國地理學(xué)家戈特曼在對美國東北部大西洋沿岸地區(qū)進(jìn)行研究之后,發(fā)表了具有代表意義的《大都市帶:東北海岸的城市化》[16],首先提出了大都市帶(Megalopolis)的概念,城市群概念便開始孕育。他指出在該地區(qū)多個城市組成的都市區(qū)成為支撐整個區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的支柱,而非單一的城市,該區(qū)域在空間上表現(xiàn)為高密度的多核心的區(qū)域空間結(jié)構(gòu),并認(rèn)為都市帶表征了未來區(qū)域城鎮(zhèn)發(fā)展和人口聚居的趨向[17]。

與此同時,城鎮(zhèn)密集區(qū)的概念也成為學(xué)者爭議的熱點。出現(xiàn)了城市群、城市帶、城市經(jīng)濟區(qū)、城市化地區(qū)等城鎮(zhèn)密集區(qū)的概念[18],其范圍界定從城市區(qū)域、城市建成區(qū)、景觀一致的城鎮(zhèn)連續(xù)區(qū)、城市通勤區(qū)、規(guī)劃區(qū)、城鄉(xiāng)一體區(qū)域到區(qū)域城鎮(zhèn)群體均有描述[19-20]。這些概念的含義十分相似,但至今尚未形成統(tǒng)一,直接影響了城鎮(zhèn)密集區(qū)在實踐中的應(yīng)用。

由此可見,田園城市、衛(wèi)星城市、城市群、城鎮(zhèn)密集區(qū)均是區(qū)域空間格局研究源起階段的靜態(tài)表現(xiàn)形態(tài)。

2.2研究的深入隨著研究的進(jìn)一步深入,城市地理學(xué)者在實踐的同時,提出了中心地理論、增長極理論、核心—邊緣理論等空間結(jié)構(gòu)(格局)的組織理論,開始將區(qū)域內(nèi)的城鎮(zhèn)空間發(fā)展系統(tǒng)化,成為研究區(qū)域空間格局或結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)性理論,為城鎮(zhèn)空間組織過程的研究奠定了深厚的理論基礎(chǔ)。

第二次世界大戰(zhàn)之后,對區(qū)域城鎮(zhèn)化空間格局及組織過程的系統(tǒng)化研究也形成了較為統(tǒng)一的認(rèn)識——城鎮(zhèn)體系及其演變。20世紀(jì)中期,鄧肯首次在《大都市和區(qū)域》中提出了城鎮(zhèn)體系這一概念,英文名稱為Urbansystem。維寧從理論上論證了城鎮(zhèn)體系的合理性,并研究了城鎮(zhèn)體系構(gòu)建對城鎮(zhèn)發(fā)展的實際意義。1954年布萊恩·貝利發(fā)表了《中心地體系的組成及其集聚關(guān)系》,提出了人口分布與服務(wù)中心等級系統(tǒng)的關(guān)系,開創(chuàng)了城鎮(zhèn)體系理論研究的新紀(jì)元。皮特于1962年也編著了《城市體系與經(jīng)濟發(fā)展》一書。之后有關(guān)城鎮(zhèn)體系的研究日益豐富,提出了城鎮(zhèn)區(qū)域等概念,主要集中在美國和加拿大,以城鎮(zhèn)體系中城市經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)規(guī)模的規(guī)律性、空間相互作用、相互依存性等研究居多。

20世紀(jì)70年代,國外城鎮(zhèn)體系的研究到達(dá)了高峰。1970年,貝利和豪頓出版了《城鎮(zhèn)體系的地理學(xué)透視》一書;1977年哈格特從相互作用、節(jié)點、面、網(wǎng)絡(luò)、等級、擴散6個角度研究了區(qū)域城鎮(zhèn)群體的演變過程;1978年,加拿大地理學(xué)家鮑恩和西蒙斯合編著了《城市體系:結(jié)構(gòu)發(fā)展與政策》,它集中了各家的學(xué)說,把城鎮(zhèn)體系研究推向了又一個高潮;1985年日本的岸根卓郎力圖以“全綜規(guī)劃”來建設(shè)一個自然、空間與人類相互融合的城鎮(zhèn)系統(tǒng)。該時期,城鎮(zhèn)體系的研究已較為成熟,多為城鎮(zhèn)體系等級規(guī)模、空間結(jié)構(gòu)、體系模式、演變過程、發(fā)展聯(lián)系等方面的總結(jié)性研究,研究方法也深入到以計算機、數(shù)學(xué)方法領(lǐng)域來對區(qū)域城鎮(zhèn)體系進(jìn)行動態(tài)模擬、分布優(yōu)化研究等[15, 21]。

3)將桌面型或嵌入式數(shù)據(jù)庫轉(zhuǎn)換為Client/Server架構(gòu)數(shù)據(jù)庫,服務(wù)器端無需安裝數(shù)據(jù)庫服務(wù)器,如SQL Server,客戶端無需單獨安裝數(shù)據(jù)庫驅(qū)動,并且做到網(wǎng)絡(luò)線路上只有請求流和結(jié)果流,能更有效地利用網(wǎng)絡(luò)帶寬,從而達(dá)到高性能。

3 我國區(qū)域城鎮(zhèn)化空間格局與組織過程研究

3.1空間格局及其變化研究陸大道對城市空間結(jié)構(gòu)的定義是“社會經(jīng)濟實體在空間相互作用下所形成的空間集聚程度和集聚形態(tài)”,他強調(diào)了在空間相互作用下的聚集與擴散效果[22]。那么從區(qū)域角度上來說,區(qū)域城鎮(zhèn)空間格局就是各城鎮(zhèn)在相互聯(lián)系的前提下、在集中和擴散驅(qū)動下城鎮(zhèn)組織演化而形成的城鎮(zhèn)空間分布格局或結(jié)構(gòu)狀態(tài)。

城鎮(zhèn)化空間差異研究是城鎮(zhèn)化空間格局的重要研究內(nèi)容。早在1986年,許學(xué)強等[23]就市鎮(zhèn)數(shù)目、城市化水平、城市首位度探討了我國城市化發(fā)展的省際差異。1993年,辜勝阻等[24]利用第四次人口普查10%的抽樣調(diào)查資料,從我國的三大地帶、六大區(qū)域以及省(區(qū))3個角度系統(tǒng)闡述了我國城鎮(zhèn)化的區(qū)域空間差異,對今后學(xué)者研究城鎮(zhèn)化空間差異提供了具體的研究模式,其許多結(jié)論仍沿用至今。管馳明等[25]剖析了我國100多年來城市空間格局特征、原因及其演變趨勢。彭際作[26]探討了長三角都市圈的城市化格局并認(rèn)為其演變經(jīng)過“城市化—郊區(qū)化—逆城市化—再城市化—城市化”的循環(huán)過程。馬曉冬等[27-28]采用探索性數(shù)據(jù)分析法詳盡探討了城市化空間格局與過程的研究模式,并揭示了蘇南、蘇北城市化空間格局與過程的差異性。朱傳耿等[29]利用第五次人口普查資料對我國城市化的空間格局進(jìn)行了研究。顧朝林等[30-31]對城鎮(zhèn)化空間格局與過程研究較為深入,提出了研究城市化空間格局與過程的研究方法。陳文峰等[32]、李雪梅等[33]、孫德福[34]、張志斌等[35]、張東海等[36]也相繼對河南、新疆、延邊地區(qū)、蘭州、黃土高原地區(qū)等不同類型區(qū)域和城市的城鎮(zhèn)化格局與演變過程展開了研究。

3.2空間結(jié)構(gòu)及其組織過程研究隨著視角由城市向外圍區(qū)域的延伸,區(qū)域空間結(jié)構(gòu)受到越來越多的關(guān)注。甄峰等[37]從空間調(diào)控和政策上探討了廣東區(qū)域空間結(jié)構(gòu)。彭際作[26]將大都市圈的演進(jìn)劃分為“城市獨立發(fā)展階段—單中心都市圈階段—多中心都市圈階段—都市圈成熟階段”4個獨立的階段。劉艷軍等[38]認(rèn)為區(qū)域一般會呈現(xiàn)“單核極化—雙核整合—多核網(wǎng)絡(luò)模式”的空間過程。陳文峰等[32]認(rèn)為河南省的空間結(jié)構(gòu)是以中原城市群為核心的熱點區(qū)以及外圍地市為冷點區(qū)的核心—邊緣型結(jié)構(gòu)。朱道才等[39]通過引力模型、斷裂點距離等方法,認(rèn)為安徽省內(nèi)形成了以合肥為區(qū)域中心城市的城市群。朱政等[40]通過對珠三角城市群等級體系、空間結(jié)構(gòu)及職能演化的研究,指出珠三角空間結(jié)構(gòu)為多中心模式。李雪梅等[33]結(jié)合GIS及空間自相關(guān)分析方法得出新疆塔河流域呈現(xiàn)出以庫爾勒為核心并逐漸向外輻射的圈層狀空間結(jié)構(gòu)。陳春林[41]認(rèn)為吉林省城鎮(zhèn)集群化發(fā)展特征顯著,已形成了“一群三組群”的空間結(jié)構(gòu)。張曉歡[42]基于我國2000年和2010年城鎮(zhèn)化發(fā)展數(shù)據(jù)探索出我國城鎮(zhèn)化空間的核心—邊緣結(jié)構(gòu)已經(jīng)形成且日趨強化。可見,區(qū)域空間結(jié)構(gòu)的研究在全國尺度上多從東、中、西三大地帶,南部、北部等區(qū)域展開,抑或是圍繞城市群、都市區(qū)、都市圈的空間格局與過程展開。其中,以大都市區(qū)、城市帶、城市密集區(qū)為主體特征的區(qū)域空間結(jié)構(gòu)的研究層出不窮,張京祥[22]、董黎明[43]、胡序威[44]等、顧朝林[45]、姚士謀[46]、周一星[47]的研究較早且有一定代表性。

4 結(jié)語

從已有研究中可以看出,國內(nèi)外學(xué)者在城鎮(zhèn)化空間格局與組織過程上已經(jīng)展開了大量的研究工作,且主要從空間格局與空間組織演化過程展開,即區(qū)域城鎮(zhèn)化空間格局與組織過程呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性:發(fā)展初期,以單核城市極化發(fā)展的空間聚集占優(yōu)模式,核心城市的集聚與擴散使得在其周邊形成相互作用的多核聚集狀態(tài),隨后區(qū)域內(nèi)部增長極集聚、擴散作用的增強以及聯(lián)系的日益緊密,進(jìn)一步形成了以都市圈或城市群為主體形態(tài)的區(qū)域空間結(jié)構(gòu),最后區(qū)域內(nèi)各增長極之間相互作用形成網(wǎng)絡(luò)化的空間組織形態(tài)。這些規(guī)律性的研究內(nèi)容為進(jìn)一步研究城鎮(zhèn)化空間格局與過程奠定了堅實的理論基礎(chǔ)。

在此基礎(chǔ)上,有關(guān)城鎮(zhèn)化空間格局與組織過程的研究還呈現(xiàn)出一定的發(fā)展趨勢:①中觀尺度下(區(qū)域尺度)城鎮(zhèn)化空間格局與過程的研究起步較晚,但研究勢頭強勁。以往研究的尺度多集中在城市尺度和國家尺度,城市尺度上的空間研究主要以城市空間結(jié)構(gòu)的形成與演化為主要內(nèi)容,但難以從單一城市的空間發(fā)展總結(jié)出區(qū)域性規(guī)律;國家尺度上的城鎮(zhèn)化空間規(guī)律較易總結(jié),但對于具體城市的發(fā)展則缺乏實際引導(dǎo)。近年來,從區(qū)域尺度展開的相關(guān)研究日益豐富,對于合理協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)部及區(qū)域間關(guān)系至關(guān)重要。因而,如何從區(qū)域尺度展開相關(guān)研究以建立本研究領(lǐng)域在區(qū)域?qū)用嫔系难芯矿w系是值得進(jìn)一步探討的。②有關(guān)城鎮(zhèn)化空間格局與過程的內(nèi)涵表述不完整。從以上研究動態(tài)來看,學(xué)者對城鎮(zhèn)化空間格局與過程的理解分為兩種:一種認(rèn)為城鎮(zhèn)化空間格局與過程指人口城鎮(zhèn)化水平的空間差異格局,并在差異的演變過程中尋找原因和優(yōu)化路徑;另一種認(rèn)為城鎮(zhèn)化空間格局與過程是指城市空間結(jié)構(gòu)的形成、演化過程,或區(qū)域城鎮(zhèn)空間結(jié)構(gòu)與組織過程(城鎮(zhèn)體系演化)。兩種認(rèn)識均有合理性,二者相互補充,能夠加強城鎮(zhèn)化空間格局與過程內(nèi)涵的系統(tǒng)性和完整性。但其內(nèi)涵仍值得商榷,如城鎮(zhèn)化格局僅用城鎮(zhèn)化率的空間差異來表達(dá)是否具有片面性等復(fù)雜的度量問題,也將是今后研究的重點之一。

[1] 劉源.中國傳統(tǒng)園林空間防御特性分析[D].鄭州:河南農(nóng)業(yè)大學(xué), 2013.

[2] 田靜, 黃崇福.自然災(zāi)害風(fēng)險分析的形態(tài)發(fā)生估計方法:風(fēng)險分析和危機反應(yīng)的創(chuàng)新理論和方法[C]//黃崇福,瞿國方.風(fēng)險分析和危機反應(yīng)的創(chuàng)新理論和方法:中國災(zāi)害防御協(xié)會風(fēng)險分析專業(yè)委員會第五屆年會論文集.Atlantis出版社,2012.

[3] 石崧, 寧越敏.人文地理學(xué)“空間”內(nèi)涵的演進(jìn)[J].地理科學(xué), 2005,25(3):3340-3345.

[4] 劉輝.區(qū)域城市化空間格局及環(huán)境響應(yīng)研究[D].西安:西北大學(xué), 2011.

[5] 秦佳, 李建民.中國人口城鎮(zhèn)化的空間差異與影響因素[J].人口研究, 2013,37(2):25-40.

[6] 劉彥隨, 楊忍.中國縣域城鎮(zhèn)化的空間特征與形成機理[J].地理學(xué)報, 2012,67(8):1011-1020.

[7] 李靜.三江平原墾區(qū)城鎮(zhèn)化過程與空間組織研究[D].長春:中國科學(xué)院研究生院(東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所), 2012.

[8] 張東升, 柴寶貴, 丁愛芳, 等.黃河三角洲城鎮(zhèn)空間格局的發(fā)展歷程及驅(qū)動力分析[J].經(jīng)濟地理, 2012,31(8):50-56.

[9] 段進(jìn)軍.基于區(qū)域視角下對中國城鎮(zhèn)化空間轉(zhuǎn)型的思考[J].蘇州大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版), 2011(4):101-105.

[10] 陸大道.關(guān)于“點-軸”空間結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的形成機理分析[J].地理科學(xué), 2002,22(1):1-6.

[11] 王莉, 宗躍光, 曲秀麗.大都市雙核廊道結(jié)構(gòu)空間增長過程研究:以美國華盛頓—巴爾的摩地區(qū)為例[J].人文地理, 2006,21(1):11-16.

[12] 楊青生, 黎夏.珠三角中心鎮(zhèn)城市化對區(qū)域城市空間結(jié)構(gòu)的影響:基于CA的模擬和分析[J].人文地理, 2007,22(2):87-91.

[13] 陸大道.論區(qū)域的最佳結(jié)構(gòu)與最佳發(fā)展:提出“點-軸系統(tǒng)”和“T”型結(jié)構(gòu)以來的回顧與再分析[J].地理學(xué)報, 2001,56(2):127-135.

[14] 李德華.城市規(guī)劃原理[M].3版.北京:中國建筑工業(yè)出版社, 2001.

[15] 張京祥.西方城鎮(zhèn)群體空間研究之評述[J].國際城市規(guī)劃, 2009(S1):187-190.

[16] 史育龍, 周一星.戈特曼關(guān)于大都市帶的學(xué)術(shù)思想評介[J].經(jīng)濟地理, 1996,16(3):32-36.

[17] 張京祥, 鄒軍, 吳啟焰, 等.論都市圈的地域空間組織[J].城市規(guī)劃, 2001,25(5):19-23.

[18]MUSCARL,GOTTMANNJ.Internationalencyclopediaofhumangeography[M].ElsevierScience,2009:590-592.

[19] 劉榮增.城鎮(zhèn)密集區(qū)及其相關(guān)概念研究的回顧與再思考[J].人文地理, 2003,18(3):13-17.

[20]BERRYBJL.ThegeographyoftheUnitedStatesintheyear2000[J].Transactionoftheinstituteofbritishgeography, 1970,51:252-263.

[21] 顧朝林.中國城鎮(zhèn)體系:歷史·現(xiàn)狀·展望[M].北京:商務(wù)印書館, 1992.

[22] 張京祥.城鎮(zhèn)群體空間組合[M].南京:東南大學(xué)出版社, 2000.

[23] 許學(xué)強, 葉嘉安.我國城市化的省際差異[J].地理學(xué)報, 1986,41(1):8-22.

[24] 辜勝阻, 朱農(nóng).中國城鎮(zhèn)化的區(qū)域差異及其區(qū)域發(fā)展模式[J].中國人口科學(xué), 1993(1):7-16.

[25] 管馳明, 崔功豪.100多年來中國城市空間分布格局的時空演變研究[J].地域研究與開發(fā), 2004,23(5):28-32.

[26] 彭際作.大都市圈人口空間格局與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展[D].上海:華東師范大學(xué), 2006.

[27] 馬曉冬.基于ESDA的城市化空間格局與過程比較研究[M].南京:東南大學(xué)出版社, 2007.

[28] 馬曉冬, 馬榮華, 蒲英霞.蘇州地區(qū)城市化空間格局及演化分析[J].城市問題, 2007(9):20-24.

[29] 朱傳耿, 孫姍姍, 李志江.中國人口城市化的影響要素與空間格局[J].地理研究, 2008,27(1):13-22.

[30] 顧朝林, 于濤方, 李王鳴,等.中國城市化:格局·過程·機理[M].北京:科學(xué)出版社, 2008.

[31] 顧朝林, 龐海峰.建國以來國家城市化空間過程研究[J].地理科學(xué), 2009,29(1):10-14.

[32] 陳文峰, 孟德友, 賀振.河南省城市化水平綜合評價及區(qū)域格局分析[J].地理科學(xué)進(jìn)展, 2011,30(8):978-985.

[33] 李雪梅, 張小雷, 杜宏茹.新疆塔河流域城鎮(zhèn)化空間格局演變及驅(qū)動因素[J].地理研究, 2011,30(2):348-358.

[34] 孫德福.基于ESDA的延邊地區(qū)城市化空間格局研究[D].延吉:延邊大學(xué), 2011.

[35] 張志斌, 潘晶, 達(dá)福文.蘭州城市人口空間結(jié)構(gòu)演變格局及調(diào)控路徑[J].地理研究, 2012,31(11):2055-2068.

[36] 張東海, 任志遠(yuǎn), 劉焱序, 等.基于人居自然適宜性的黃土高原地區(qū)人口空間分布格局分析[J].經(jīng)濟地理, 2012,31(11):13-19.[37] 甄峰, 顧朝林.廣東省區(qū)域空間結(jié)構(gòu)及其調(diào)控研究[J].人文地理, 2000,15(4):10-15.

[38] 劉艷軍, 李誠固, 孫迪.城市區(qū)域空間結(jié)構(gòu):系統(tǒng)演化及驅(qū)動機制[J].城市規(guī)劃學(xué)刊, 2006(6):73-78.

[39] 朱道才, 陸林, 晉秀龍, 等.基于引力模型的安徽城市空間格局研究[J].地理科學(xué), 2011,31(5):551-556.

[40] 朱政, 鄭伯紅, 賀清云.珠三角城市群空間結(jié)構(gòu)及影響研究[J].經(jīng)濟地理, 2011,26(3):404-408.

[41] 陳春林.多尺度視角下的吉林省城市化地域格局研究[J].資源開發(fā)與市場, 2013,29(1):8-12.

[42] 張曉歡.中國城鎮(zhèn)化空間的核心—邊緣結(jié)構(gòu)[J].中國市場, 2013(16):6-9.

[43] 董黎明.中國城市化道路初探[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社, 1989.

[44] 胡序威, 周一星, 顧朝林, 等.中國沿海城鎮(zhèn)密集地區(qū)空間聚集與擴散研究[M].北京:科學(xué)出版社, 2000.

[45] 顧朝林.中國城市地理[M].北京:商務(wù)印書館, 1999.

[46] 姚士謀.中國的城市群[M].合肥:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社, 1992.

[47] 周一星.城市地理學(xué)[M].北京:商務(wù)印書館, 2003.

ReviewonSpatialPatternandEvolutionProcessofRegionalUrbanization

LVYuan1,XINGLei2

1.CollegeofArchitectureandCivilEngineering,Xi’anUniversityofScienceandTechnology,Xi’an,Shaanxi710054; 2.ShaanxiZhongshengRealEstateAppraisalCo.,Ltd.,Xi’an,Shaanxi710075)

Underthebackgroundofnewurbanization,fromtheperspectiveofspace,accordingtotheconcreteresearchcontentofspatialpatternandevolutionprocessofregionalurbanization,thelatestresearchprogressonspatialpatternandevolutionprocessofregionalurbanizationwassummarizedsystemically,andtheweaknessesofpreviousstudieswerepointedout.Thetrendsandprioritiesofthisfieldinfuturewereanalyzed.Thespatialpatternandevolutionprocessofurbanizationwerestudiedfromtheregionalperspective,andastudysysteminthisfieldwasintegratedandestablishedgraduallytoprovide< class="emphasis_italic">references

forafurtherstudy.

Regionalurbanization;Spatialpattern;Evolution;Research

西安科技大學(xué)博士啟動金項目(2015QDJ020);西安科技大學(xué)培育基金(2014037)。

呂園(1986- ),女,陜西西安人,講師,博士,從事城鎮(zhèn)化、區(qū)域規(guī)劃研究。

2016-07-11

F291

A

0517-6611(2016)26-0216-03