電子電器產品電磁兼容設計平臺開發及應用

張薇琳

【摘 要】本文目的在于構建各種電子電器產品的電磁兼容分析評估模型,建立一個電磁兼容預設計平臺,普及和規范電磁兼容設計技術,提高電子電器產品的設計生產水平及在國際市場的競爭力。以高頻大功率開關電源作為平臺的使用案例,說明該平臺基本達到設計目的。

【關鍵詞】電子電器;電磁兼容;模型;數據庫;預設計

0 引言

我國在電磁兼容領域起步較晚,技術水平不高、經驗積累不足[1]。目前我國的電子電器企業普遍缺乏科學有效的電磁兼容設計能力,由此帶來的許多問題制約了電子電器產業的發展。這種現狀導致企業產品設計開發周期延長、研發和生產成本提高、競爭力下降;有些產品無法通過嚴格的國際電磁兼容標準(如CE、FCC),面臨巨大的電磁兼容技術壁壘,從而大大影響了產品出口。為此,企業強烈需求行之有效的電磁兼容設計、分析、檢測、控制技術和培訓。

1 電子電器產品電磁兼容意義

電磁電磁兼容性是電子電器產品的重要性能指標之一。如果在產品開發階段解決電磁兼容問題所需費用為1,那么等產品定型后再想辦法解決,費用將是10倍;若到產品批量生產后解決,費用將是100倍;若到用戶現場發現問題后解決,費用可能是1000倍。如果在產品的開發階段,同時進行電磁兼容性設計,就可以把80%~90%的電磁兼容性問題解決在產品定型之前[2]。

隨著電子電器產品制造技術的飛速發展,實際應用中的各類電子電器產品的電磁干擾和互相不兼容問題日益突出。工業發達國家和地區都把電磁干擾的控制納入國家法制管理和環境保護的范圍。90年代以來,許多國家都相繼頒布相關法令、管理規范及標準等,對電工、電子設備的生產和市場流通,以及從事有電磁輻射活動的臺站或企業的建立實行全面管理和監督。

我國政府對電磁兼容事業相當重視,先后發布了83項電磁兼容國家標準,其中強制性標準29項。國家質量技術監督局于1999年發布了《電磁兼容認證管理辦法》,并于2000年發布了《第一批實施電磁兼容安全認證的產品目錄》。對目錄中所涉及的產品實施EMC安全認證制度,這些產品在進入流通領域時將進行強制性監督管理。

2 電磁兼容預設計平臺的實現

2.1 系統功能

該平臺集成了電磁兼容的各類標準庫、分析模型庫、產品數據庫、測試技術、設計技術,并對這些知識源的知識進行選擇、匯集、分類和組織,根據其特點融入系統,實現對電磁兼容知識的查詢、解釋的功能,解決設計中的常見問題、指導產品電磁兼容設計等問題。

2.2 系統各部分

登錄成功后,進入了電磁兼容預設計平臺可以看到系統軟件的具體項目:仿真平臺、仿真設計、檢測導航、EMC標準、產品數據庫、數據庫維護、設置。

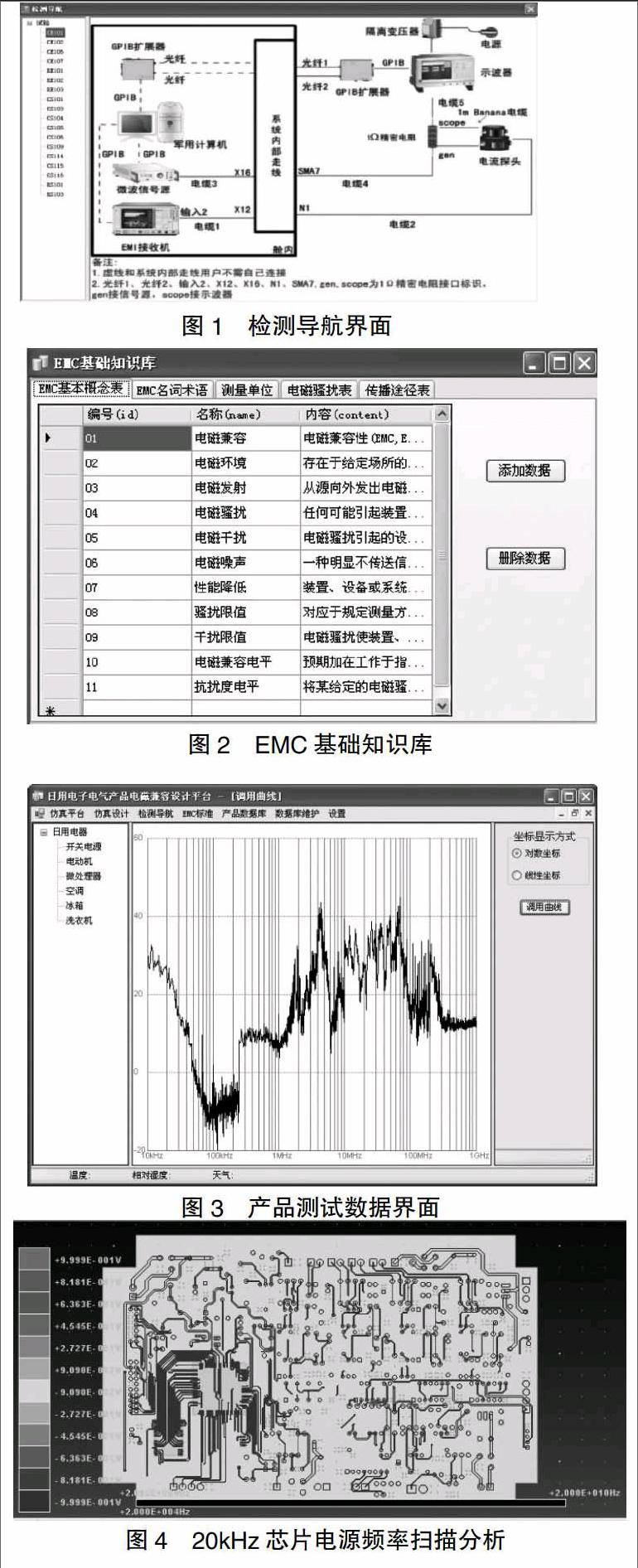

仿真設計部分包括三部分:仿真設計準則、仿真實例、整改措施。根據所選擇的電子電器產品,給出需要進行的檢測方法、連接模版圖、相關標準等信息,指導用戶進行測試分析。如圖1所示。

數據庫部分包括EMC基礎知識庫、EMI庫、EMS庫與產品測試數據等。如圖2和圖3所示。

3 平臺應用案例

電子電器家用電器產品有其自身的特性,涉及整流、逆變、電機、微處理器等部件,要實現電磁兼容預設計,進行EMC仿真分析和計算分析是必需的,而電路和器件EMC分析模型的建立是一個難點[3,4]。

以開關電源為例,采用全波有限元算法計算10次諧振頻點,及諧振電壓分布。芯片電源頻率掃描分析在20kHz時如圖4所示。由于本文開關電源的主頻和諧波都不會達到GHz以上,20kHz頻率較低,所以本開關電源的PCB控制板電磁兼容。

對變壓器建模仿真,從結果中可以看出散熱器和輸出銅排上產生了嚴重的感應渦流,變壓器漏磁的存在,降低了變壓器的工作效率。

對現有殼體進行屏蔽仿真,輸入輸出口、通風處電場分布特性分別如圖6所示。從結果看出通風處,輸入輸出處均可能產生電磁泄露。

由FLOEMC建模分析殼體屏蔽效能,在機殼內設置導線為輻射源,建模和觀測點場強如圖7所示。從仿真結果可以看出位于殼體外的觀察點處有嚴重的電磁輻射存在,此時電纜成為引起輻射的干擾源。

根據仿真優化的結果,采取了濾波、布局優化、接地屏蔽等措施,可以使得開關電源電磁兼容問題得到明顯改善[4]。加優化濾波電路使得電源線輸入端傳導干擾整體下降15~35db,對元器件布局及走線進行重新規劃,接地及屏蔽優化使得電源線輸入端共模傳導干擾整體下降10~20db。

4 總結

近場電場屏蔽的必要條件是采用高導電率金屬屏蔽體并接地;接地良好的屏蔽體還可以實現遠場電磁屏蔽。電磁騷擾入侵屏蔽體的主要途徑是輸入輸出接口和電源線輸入口[5]。

該平臺能夠較好的構建各種日用電器及電子電器產品的電磁兼容分析、評估模型,進行全系統級電磁兼容預設計。后續工作需構建完備的電磁兼容案例數據庫,并針對各家用電器研究提出各分系統的電磁兼容指標。

【參考文獻】

[1]邵小桃,電磁兼容與PCB設計[M].北京:清華大學出版社,2009.

[2]周宇英,梁茹,黃炳賀,黃瑞建,廣東省日用電器及電子電器產品電磁兼容現狀調研[J].安全與電磁兼容,2009(2).

[3]Jean-Philippe Parmantier. Numerical Coupling Models for Complex Systems and Results, IEEE Trans. on EMC 2004,46(3):359-367.

[4][1]B. Archambealt, C. Brench and O. M. Ramabi. EMI/EMC Computational Modeling Handlbook[M].Second Edition.Kluwer Academic Publishers, 2001.

[5]周志敏,紀愛華.電磁兼容技術[M].北京:電子工業出版社,2007.

[責任編輯:王偉平]