與哈姆雷特無關,與哈姆雷特有關

徐煜

九月在上海舉辦的“2016莎士比亞戲劇節”,哈姆雷特成了絕對的主角,這讓人有些始料不及,倒不是因為這個劇目配不上這樣的殊榮,而是在戲劇節上竟然同時出現了來自法國、烏克蘭、伊朗、意大利、剛果、葡萄牙等國的數臺各顯神通的《哈姆雷特》,“莎士比亞戲劇節”儼然成了“《哈姆雷特》二度創作成果匯報”,這樣的巧合未免太過神奇,這也印證了《哈姆雷特》自身具備的豐厚人文思想資源。之所以今天《哈姆雷特》依然在戲劇界保持著再創作的熱情,與其文本所具備的復雜意味和諸多不確定因素關系密切,弗洛伊德也不得不感慨:“《哈姆雷特》被贊賞了三百年,其意義卻沒有被發現,作者的動機也沒有人能猜出來。”

其實,在這諸多版本《哈姆雷特》爭奇斗艷之前幾天,還有一部與此有關的本土劇目,不事張揚地登臺亮過相,盡管沒有大張旗鼓的宣傳,但是幾場演出都觀眾爆滿,并且反響熱烈。這出由上海民間劇團上藝戲劇社出品的《弄堂里的哈姆雷特》,將哈姆雷特般的命運搬進了現實生活,而且現實到近在人們司空見慣的街頭巷尾。值得玩味的是,這次跨度很大的移植,卻難得的沒有顯示出彼此抵觸的跡象,而是將哈姆雷特的原型合理地完成了一次本土化的改造。

“袁東東不是哈姆雷特,袁東東把自己當成了哈姆雷特”,這是話劇《弄堂里的哈姆雷特》的主創者們印在節目單上的簡介。這句頗有幾分調侃色彩的話,其實也可以看成主創者意圖的下意識流露,盡管劇情的外廓來自于《哈姆雷特》,但是創作者顯然更多地著力于用這個框架傳達出當代內涵。《哈姆雷特》往往被人們當成永恒的話題,在于人們可以在其中發掘出更多的與自己所處時代的方方面面相契合的東西,將自己在特定氛圍中的情感、觀點和思想融進作品之中,表現出來并力求符合同代的口味。

本劇從劇情來看,的確可以看成對《哈姆雷特》原版的脫胎換骨的改造,是建立在叔父、母親、兒子這組基本三角關系之上,演繹出的另一個人生悲劇。劇中的兒子袁東東,是一個家族企業的少東家,然而就在他赴國外參加商務活動期間,卻接到了父親猝死的噩耗。袁東東趕回國內料理后事,卻發現自己一直以為的繼承人身份,換成了叔父袁德明,而母親和叔叔卻保持著某種可疑的親密關系,并且都對他隱瞞著其中的某些內情。袁東東唯一可以信任的人,也就是他未來的岳父,公司經理人費德明,為了躲避糾葛,不惜放棄優厚的待遇,在這個不合時宜的時候棄職而去。

這一切的跡象,都像極了一個篡位加掠奪的陰謀,哈姆雷特的陰魂似乎撞進了袁東東的生活。袁東東對這個陰謀也深信不疑,毫無懸念的,他展開了哈姆雷特般的復仇行動。看起來,一切不過是莎士比亞的文本,換了個人名的重演。但是,仔細思索的話,這個復仇和哈姆雷特是有區別的,袁東東的復仇,充滿著急切、仇恨和狂躁,而缺少了哈姆雷特的猶豫、思考和憂傷,然而,這種高貴的憂愁的消解,恰恰也使得袁東東更加接近一個人們司空見慣的,為當代生活失序而焦頭爛額的同類的表現。

關鍵是情節的后半部分發生的逆轉,使得故事的含義,有了極大的回味空間。當真相大白時,沒有袁東東煞費苦心想要揭開的黑幕,也沒有謀殺和背叛,一切都像是命運安排的一個惡作劇,讓人難以啟齒,又讓人弄假成真。父親的確是猝死,但不是被謀殺,然而猝死的原因的確很難向做兒子的袁東東挑明,因為父親其實沒有正常的性訴求,死于與同性的縱情中。因為父親,袁東東的母親和叔父早年成為了事實上的戀人,但為了家族的名聲,維系著與丈夫的名義,正因為這個無奈的隱瞞,使得袁東東始終不知叔父才是自己的生父。如果不是父親的意外死亡,也許這個事實對于袁東東來說會是一生的秘密,既不會有人需要背負名譽的煎熬,也不會有人為此陷入仇殺的絕境。知道真相的袁東東,在情緒崩潰中,殺死了自己的親生父親,最終也了結了自己。

從對情節的梳理中,可以看出,《弄堂里的哈姆雷特》和原版的一個極大的區別,那就是悲劇的出發點完全不同,弄堂里的袁東東從頭至尾實際上并不了解實情,而莎劇中的哈姆雷特則是一開始就可以認定事件的真相。原版中的哈姆雷特,他的痛苦來自于對這驚天罪惡的精神折磨中。哈姆雷特面臨的問題,根源于他理想中人性美好與現實中人性丑惡的巨大落差,由此產生的對生存意義的懷疑,當人性的陰暗與骯臟肆無忌憚地露出了齜牙咧嘴的丑陋面容時,人們是很難不對愛、堅貞、信仰等美好品格的價值產生動搖的。哈姆雷特無法接受最親近的人的背叛,無法相信人性會罪惡到如此地步,甚至不能說服自己無情的復仇能對人性的原罪和邪惡帶來什么改觀。盡管劇情并不像他同時代流行的復仇劇那樣快意恩仇,而充滿了超前的現代性思辨色彩和對人性的拷問,但是莎翁一開始就用鬼魂這一不受自然制約的力量,確定了哈姆雷特的對手的罪責,使得哈姆雷特的形象依然停留在一個壯志未酬的悲劇英雄上。

而本劇中混跡于弄堂里的哈姆雷特——袁東東,很難用英雄來定位,他的悲劇并不來自于哈姆雷特對矛盾般的現實做出選擇的痛苦,而在于他在事關自身命運的時候,卻只能以局外人的身份,沒頭蒼蠅般地四處沖撞,沒有人告訴他真相,而他也無法相信別人的解釋,他只能固執地堅持著自己的懷疑,把所有人的動機都安置在自己設定的軌跡上,然而卻無法確定這樣做的對錯。

盡管袁東東最終死在了自己的猜疑中,而不是邪惡對手的謀害,但是他和莎翁筆下的哈姆雷特一樣,也承受著焦慮的煎熬。只是袁東東的焦慮更加不明確,他甚至不知道讓自己焦慮的情形實際上并不存在,但他依然固執地相信這種可能性。應該說,袁東東面臨的精神困境,更符合當代人的精神體驗,這種威脅無處不在,卻又不知歸咎于何的焦慮,正是現代生活的普遍現象。盡管不少西方學者都認為哈姆雷特的動人之處在于,人人能從他身上看到自己的影子,諸如“人人都是哈姆雷特”“哈姆雷特王子,你就是我們整個悲苦宇宙中的一個人”的感嘆隨處可見,但是讓人們從一個俯瞰蒼生、高貴冷峻的王室子弟身上,找到自己的影子,難免過于費勁,其中的同構性,需要深奧的發掘才能領會。而袁東東的命運則更符合蕓蕓大眾的實際境遇,因而也更容易引起共鳴和理解。

當代人的困境,更多的不是來自于哈姆雷特背負宏大使命的焦慮,也少有閑情在生存壓力面前憂思人性的缺憾,而是像袁東東那樣被剝奪了知情權,備受壓力卻無處釋放的精神焦灼,將怨恨的情緒灑向知名和不知名的假想敵。就像美國社會學家米爾斯所言:“當人們不知什么是珍視的價值,卻仍能感覺到威脅,那就是一種心神不安、焦慮的體驗,如其具有相當的總體性,則會導致完全難以言明的心神不安。”跟處在社會中的大多數無知情權的被剝奪者一樣,袁東東也只能通過虛構和想象來釋放自己的怨恨,只是他最終由怨恨釀成了悲劇。

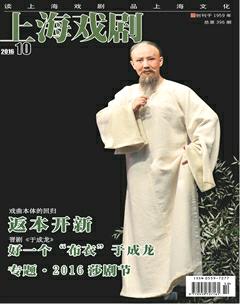

(攝影/祖忠人 金曉杰)