腹腔鏡下肝切除術聯合術中膽道鏡治療肝內膽管結石的臨床效果分析

吳田方 黃時界 岑榮飛

【摘要】 目的 分析腹腔鏡下肝切除術聯合術中膽道鏡治療肝內膽管結石(CID)的療效。方法 29例

左肝內膽管結石患者, 按照手術方法分為對照組(15例)與觀察組(14例)。對照組行開腹手術, 觀察組行腹腔鏡下肝切除術聯合術中膽道鏡治療。對比兩組臨床療效。結果 觀察組和對照組手術時間[(141.34±40.26)min VS (137.84±23.75)min]比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組術中出血量(52.34±15.34)ml、排氣時間(22.07±5.34)h優于對照組(113.34±25.78)ml、(33.23±9.67)h, 差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組并發癥發生率7.14%低于對照組40.00%(P<0.05), 差異有統計學意義。觀察組復發率0低于對照組26.67%, 差異有統計學意義(P<0.05)。結論 對肝內膽管結石采取腹腔鏡下肝切除術聯合術中膽道鏡治療, 安全有效, 具有臨床應用價值。

【關鍵詞】 膽道鏡;腹腔鏡;肝切除術;肝內膽管結石

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.26.056

在肝膽外科中, CID屬于常見疾病, 主要是指左右肝管匯合部位以上分支膽管內結石。流行病學調查發現, 我國肝內膽管結石發病率大約為17%[1-3]。治療原則包含預防復發、通暢引流、取出結石以及祛除病灶等, 肝切除術治療效果理想。近年來, 關于腹腔鏡肝切除術研究較多, 在臨床治療中得以應用, 但肝臟解剖學特點較為特殊, 該類手術仍存在缺陷, 與傳統開放性手術相比, 其止血效果、術野顯示方面仍有不足。此外, 在微創外科背景下, 擴大腹腔鏡下肝切除術手術適應證是臨床醫生所面臨的重要課題。本文主要對2014年2月~2015年2月收治的14例左肝內膽管結石患者采取腹腔鏡下肝切除術聯合術中膽道鏡治療, 效果顯著, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2014年2月~2015年2月收治的29例左肝內膽管結石患者, 本組患者均通過磁共振胰膽管成像、CT檢查確診。排除標準:伴有臟器功能缺失、凝血功能異常患者;術前肝功能檢查顯示, Child-Pugh分級

1. 2 手術方法

1. 2. 1 對照組 采取開腹手術, 行靜吸復合麻醉, 于右上腹反L型切口, 采取肝葉或半肝切除術、膽總管切開取石術, 應用膽道刮匙與開腹手術取石鉗取石, T管常規留置。

1. 2. 2 觀察組 采取腹腔鏡下肝切除術聯合術中膽道鏡治療, 行全身麻醉, 術中, 取患者15°頭高腳低位, 按照術者操作習慣、病灶部位, 共5個Trocar建立操作孔道, 手術操作包含左半肝切除、左肝外葉切除, 具體操作:①腹腔鏡左半肝切除。應用腹腔鏡下超聲刀離斷左三角韌帶、左冠狀韌帶、鐮狀韌帶;對于門靜脈左支、肝左動脈等行走區域, 游離出門靜脈左支及肝左動脈, 分別結扎;電刀沿缺血線預設肝切除部位, 將包膜離斷, 并應用超聲刀將肝實質離斷, 對于膽管、小血管, 使用可吸收生物夾夾閉, 然后離斷;肝左靜脈及左肝格林森(Glison)系統用腔鏡直線型切割吻合器離斷;肝斷面出血點用普理靈縫線縫合止血。膽道鏡取石同左肝外葉切除。②左肝外葉切除。腹腔鏡下超聲刀離斷左三角韌帶、鐮狀韌帶, 于電刀預設肝切除部位, 將包膜離斷;肝實質超聲刀離斷, 對于膽管、小血管, 使用可吸收生物夾閉以后, 采取離斷, 直到肝切除操作順利完成, 然后應用3-0普理靈縫線縫扎;分別通過膽總管、肝斷面膽管, 將膽道鏡置入, 兩膽道鏡會師;檢查肝內結石, 在確認結石取凈后, 斷面膽管、肝斷面間斷縫合, 通過T管, 將適量亞甲藍注入, 檢查患者肝斷面有無滲漏情況, 在明確無滲漏以后, 肝膽斷面予敞開;于肝斷面部位, 給予腹腔引流管留置, 血漿引流管、T管分別經左上腹、右鎖骨中線出管。

1. 3 觀察指標 觀察兩組手術時間、術中出血量、排氣時間等手術相關指標, 并對比兩組術后疼痛、切口感染、腹腔囊腫、術后出血、膽瘺等并發癥發生情況, 隨訪1年詳細記錄結石復發情況。

1. 4 統計學方法 采用SPSS17.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

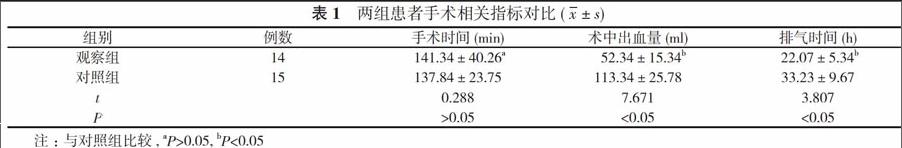

2. 1 兩組患者手術相關指標對比 兩組手術時間比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組術中出血量、排氣時間優于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組患者并發癥發生情況對比 觀察組中出現1例術后疼痛, 并發癥發生率為7.14%(1/14);對照組中出現2例術后疼痛, 1例切口感染, 1例腹腔囊腫, 1例術后出血, 1例膽瘺, 并發癥發生率為40.00%(6/15), 觀察組并發癥發生率低于對照組, 差異具有統計學意義(χ2=4.269, P<0.05)。

2. 3 兩組患者復發情況對比 觀察組無復發病例, 對照組復發率為26.67%(4/15), 觀察組復發率低于對照組, 差異具有統計學意義(χ2=4.331, P<0.05)。

3 討論

最近幾年以來, 人們飲食結構以及生活習慣發生變化, 肝內膽管結石發病率升高, 隨著患者對美容效果、手術微創性要求的提高, 傳統開腹手術無法滿足患者需要, 微創手術逐漸被患者所接受。有關報道顯示, 將腹腔鏡作為基礎, 加用膽道鏡探查, 術野理想, 可獲取滿意膽管內部影像, 能加強對空腔臟器結構、內部實質性的辨識, 確定組織間隙, 實現分離, 避免損傷組織[4-6]。除此之外, 該手術方法不會過度損傷其他臟器, 術后不會影響膽管正常生理功能, 不易引起水腫, 利于患者術后愈合。

控制術中出血是保證手術成功的關鍵, 本次觀察組未解剖肝門結構, 同時未阻斷肝門, 應用超聲刀聯合縫扎方法進行直接切除, 該手術操作方法不適合左半肝規則性切除, 本組病例未選取規則性左半肝切除。目前, 關于左肝葉切除法報道較多, 手術操作難度不高, 在肝左葉不規則性切除過程中, 肝左靜脈、門靜脈左支、左肝動脈閉合處理切割閉合器以及處理血管閉合血管閉合系統是較為常用的設備、方法[7, 8]。本組研究考慮醫療費用問題, 對于門靜脈左支、肝左動脈可能走行區域, 采取大針縫扎。結果顯示, 觀察組術中出血量為(52.34±15.34)ml, 對照組術中出血量為(113.34±25.78)ml, 觀察組術中出血量少于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。提示該手術方法止血效果理想。但需注意處理患者肝左靜脈, 且在與肝左靜脈距離遠的情況下, 采取縫扎, 通常1~2 cm距離安全性高, 能有效避免發生二氧化碳氣體栓塞。在處理小血管方面, 需要在肝切除同時, 確保操作速度緩慢, 防止膽管或者是小血管由于操作過快而導致無法及時進行縫扎。包埋縫合肝斷面是較為重要手術程序, 如果條件允許, 可以采取鐮狀韌帶或肝圓韌帶處理, 術后能有效預防出血、膽汁滲漏情況。手術治療目標是最大程度取石, 對比常規開腹手術, 腹腔鏡下肝切除術, 無法觸摸肝臟, 聯合術中膽道鏡能彌補這一問題, 同時上下會師也是必不可少環節, 這能降低術后結石復發率。本文研究結果顯示, 兩組手術時間比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組術中出血量、排氣時間均優于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。提示腹腔鏡下肝切除術聯合術中膽道鏡治療能減少術中出血量, 縮短排氣時間, 利于患者胃腸功能恢復, 減少醫療費用, 但該術式操作精細, 手術時間延長, 但整體效果較為理想。觀察組并發癥發生率7.14%低于對照組40.00%, 差異有統計學意義(P<0.05);觀察組復發率0低于對照組26.67%, 差異有統計學意義(P<0.05)。提示腹腔鏡下肝切除術聯合術中膽道鏡能減少并發癥發生, 避免遠期復發, 效果顯著。

總之, 對肝內膽管結石采取腹腔鏡下肝切除術聯合術中膽道鏡治療, 安全有效, 并發癥少, 具有臨床應用價值。

參考文獻

[1] 崔南.腹腔鏡左肝切除聯合膽道鏡治療肝內膽管結石的效果.中國療養醫學, 2016, 5(1):32-33.

[2] 任勇剛.肝膽管結石腹腔鏡聯合膽道鏡治療效果觀察.現代預防醫學, 2012, 39(16):4347-4348.

[3] 王保起.左肝外葉切除聯合膽道鏡治療左肝內膽管結石的療效觀察.肝膽胰外科雜志, 2015, 27(2):135-137.

[4] 潘修勇, 夏子泳, 郭居.肝切除術聯合術中膽道鏡治療肝內膽管結石療效分析.白求恩軍醫學院學報, 2012, 10(3):179-180.

[5] 吳孝安, 張書民, 陳志剛.腹腔鏡肝切除聯合膽道鏡治療肝內膽管結石的臨床效果分析.中國醫學前沿雜志(電子版), 2015, 5(7):66-69.

[6] 李建軍, 盧榜裕, 蔡小勇, 等.腹腔鏡肝切除術治療肝內膽管結石的臨床效果對比研究.重慶醫學, 2014, 21(36):4891-4894.

[7] 丁新民, 林樹文, 袁智明, 等.肝部分切除術與術中膽道鏡聯合治療30例肝內膽管結石的臨床分析.中國實用醫藥, 2014, 9(19):145-146.

[8] 白殿龍.肝部分切除術聯合術中膽道鏡治療肝內膽管結石的臨床效果評價.中國醫藥指南, 2016, 14(7):138-139.

[收稿日期:2016-08-03]