從文學作品和歷史文獻溯蹤近現代重慶霧霾——以重慶主城區為例

曹 嵐,王雪西,張嘉玥,李九彬

西南大學附屬中學

從文學作品和歷史文獻溯蹤近現代重慶霧霾——以重慶主城區為例

曹嵐,王雪西,張嘉玥,李九彬

西南大學附屬中學

研究小組以文學作品和歷史文獻為參考資料梳理出了19世紀末—20世紀60年代重慶主城區霧霾的大致變化規律。綜合工業結構升級、重慶大轟炸、人口內遷等因素分析了第一個霧霾頻繁期出現的原因及各個時期霧霾演化的影響因素。并針對重慶霧霾演化歷程對灰霾防治提出建議。

霧霾;文學作品;歷史文獻;重慶

注:重慶市教育學會第八屆基礎教育科研課題《基于野外實踐基地及大學先修課程的創新人才培養研究》(XH2015B245)。

一、引言

重慶素有“霧都”之稱。偶然讀到張恨水先生的《重慶旅感錄》,其中對重慶霧的描寫竟分作了“白霧”與“黑霧”兩種,性狀分別與現在的霧和霾相對應。霧,從審美意象到1937年張恨水先生筆下的“晝無日光,夜無星月,長作深灰色,不辨時刻”,再到如今,霧霾令重慶居于穹頂之下。這種演變是從什么時候開始的?又經歷了怎樣的發展過程?由此,我們展開了關于重慶的霧到霧霾混合物演化過程的調查研究,希望能為灰霾的防治盡一份綿薄之力。

二、19世紀90年代—20世紀60年代霧霾變化規律總結

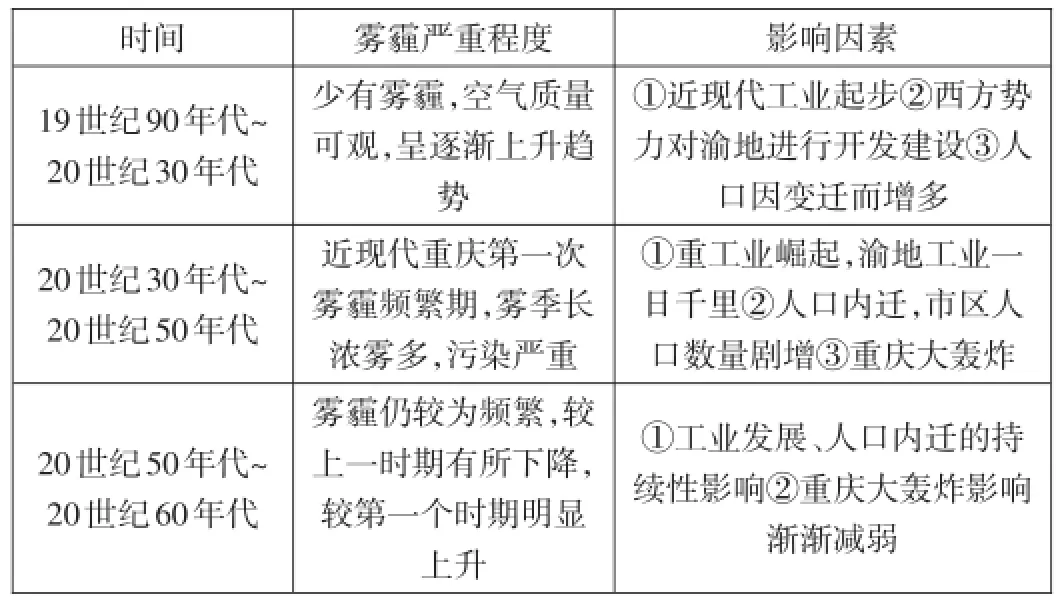

近現代重慶霧霾嚴重程度變化規律如表1,各時期情況于下文進行分述:

表1 各時期重慶霧霾的嚴重程度及其影響因素

(一)重慶開埠時期的重慶霧霾(1890—1937年)

1890年重慶開埠,近現代工業起步,在渝開辦的廠礦增加,江上航運,貿易往來愈漸頻繁。1899年,英國強制重慶進入自由經濟市場,重慶玻璃、煤礦、火柴等公司蜂起。而工業廢氣和交通尾氣都可促進霧霾形成,但重慶府志、各區區志等文獻中都未發現對疑似霧霾的記錄描寫。一方面,該時期渝地文化水平尚不發達,留下的文獻資料甚少,另一方面,該時期工業剛起步,對霧霾的影響并不明顯,未出現相關文獻正是說明了當時少有霧霾,空氣質量可觀。

(二)第一次霧霾頻繁期——抗戰陪都時期(1937—1946年)

情況概述:20世紀30—40年代是近現代重慶第一次霧霾頻繁期,工廠數、人口數、有霧天數等各方面數據都在該時期呈上升趨勢。其主要的持續性影響因素是工業(尤其是重工業)的發展,其次,人口內遷導致的人口數量膨脹。再者,戰爭的影響在該時期十分顯著,但為階段性影響,隨著時間推移而減弱。后來國民政府還都南京,戰爭停息,工廠、人口遷出,霧霾狀況有所緩和。

1.文獻中的疑似霧霾

從1937年開始,很多文獻中都反映出重慶霧季長,濃霧異常多的非自然情況。該時期市區空氣質量明顯下降,疑似霧霾出現也較為頻繁,并具有明顯的霧霾特征。在此引張恨水先生的兩篇文章為典例:

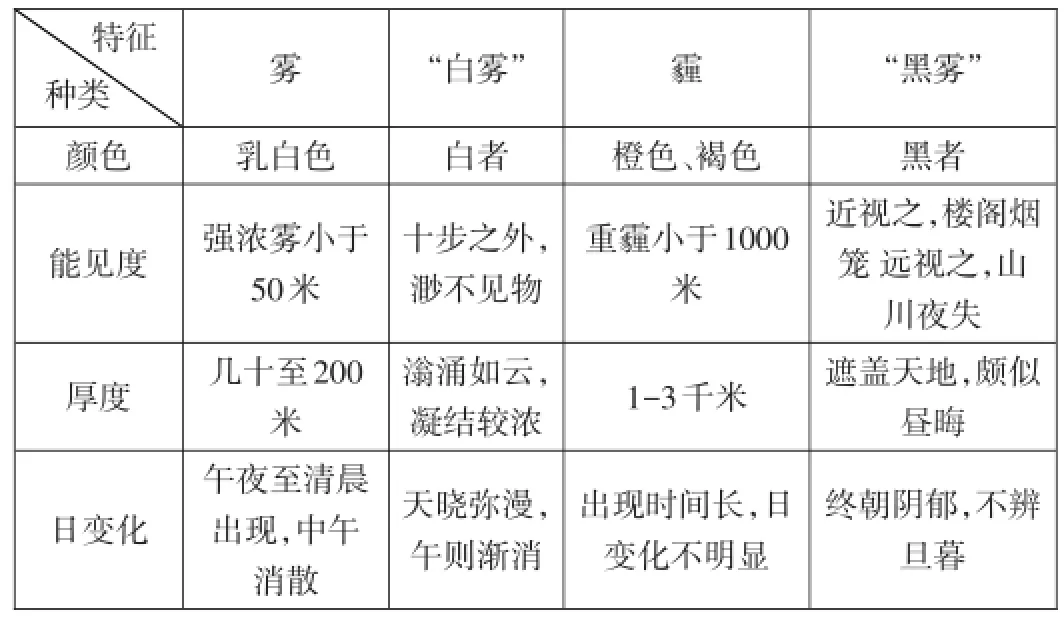

典例1:《重慶旅感錄續篇》中“黑霧”和“白霧”的特征與氣象學上霧與霾的特征十分吻合。

“盆地多霧,入冬愈甚,就經歷所得,霧可分黑白二種。白者滃涌如云,凝結較濃,十步之外,渺不見物。然天曉彌漫,午則漸消。殘霧升空,遂成曇陰……黑者遮蓋天地,頗似晝晦。近視之,樓閣煙籠,遠視之,山川夜失,終朝陰郁,不辨旦暮。”

表2 霧與霾與《重慶旅感錄》中疑似霧霾特征對比表

典例2:《山窗小品》中的疑似霧霾。

表3 霧與霾與《山窗小品》中疑似霧霾特征對比表

“大抵霧季將來與將去時,含水分極多,重而下沉,氣色白。霧季正勝時,含水分少,輕而上浮,其色青。青霧終朝彌漫半空,不見天日,山川城郭,皆在愁慘景象中,似陰非陰,欲雨不雨,實至悶人。若為白霧,則如秋云,如煙雨,下籠大地,萬象盡失。”

2.影響因素

(1)工業發展

工業廢氣排放是形成霧霾的主要源頭,抗戰時期重慶工業的發展對霧霾的影響不容小覷。抗戰前,中國的現代工礦企業主要集中在沿海和長江中下游地區,渝地甚至整個西南地區工礦數量都較少。1937年以前,實業部登記,全國擁有動力或工人30人以上的廠礦共有3935家,其中分布于長江下游蘇、浙、滬三省市的就有2336家,占總數的56%。而上海一地即有1235家,占31%。截止1937年,西南地區7省共有工廠237家,僅占全國工廠總數的6.03%。1937年國民政府遷都重慶,沿海及長江中下游的近300家工廠及大批商業、金融機構相繼遷渝。隨后幾年陸續有工廠內遷,到1940年才基本完成。據統計,抗戰期間,重慶工廠總數已達781家,占整個大后方的三分之一,占全國總工廠數27.82%,居首位,且分布在重慶的工廠約65%都是化工廠、機器廠,排放的有機廢氣對霧霾影響顯著。

(2)人口內遷

重慶屬戰時人口生息、難民避難的理想場所。1927-1946年,人口總體呈上升趨勢,且在1940年開始出現大幅度增長。抗戰時期人口共增長了534646人。大量人口聚集在重慶城區,加劇了城市熱島效應,同時使燃煤,燃油,以及船只、車輛等交通工具產生的廢氣增加。人口迅速增長使得城市的容納能力達到極限,透支了城市環境系統的自我調節能力,進而成為重慶市區空氣質量惡化的因素之一。

(3)重慶大轟炸

頻繁轟炸制造的煙塵、塵粒、鹽粒是霧霾的重要組分。空投炸彈,建筑物傾倒產生的揚塵也會促進PM2.5濃度上升。轟炸后的空氣中,大量可吸入顆粒物在濕度較大的情況下與空氣中的微小水滴結合,為霧霾天氣的形成提供了條件。1938年前的九年間,重慶市年均有霧天數為48天,其中最低的1937年僅為23天;而1938—1942年重慶平均有霧天數高達129天,更在1938年達到了181天。有霧天數在極短時間內迅速增長,違背了一般自然規律,且其陡增的時間與“重慶大轟炸”發生的時間幾乎重合。可見,轟炸使霧霾情況惡化了。

(三)《吳宓日記》中的重慶霧霾(1951—1962年)

情況概述:該時期霧霾情況優于抗戰陪都時期,但霧霾出現較抗戰陪都時期前更為頻繁。原因主要是工業發展產生的持續性影響,以及早期人口內遷潮流增大了人口基數,人口持續增長量大。

該時期霧霾情況的研究主要基于《吳宓日記》。日記中多次出現了“濕霧”(簡稱)和“晴霧”兩種霧。“濃霧如雨”“微雨,霧”等詞描繪了濕度較大時出現的“濕霧”。而“盛晴,大霧”“晴,霧”等詞則描述了濕度較小時出現的“晴霧”。結合重慶地區常年濕度較高的氣候特點,推測“晴霧”屬于霧與霾的混合物,主要成分是霾。據研究小組統計,吳宓先生寓居重慶12年所寫日記中,每年“晴霧日”天數均為“陰霧日”的數倍,表明1951—1962年重慶出現的霧霾天氣中大部分為灰霾天氣,單純的有霧天氣相比較少。圖1中變化無持續上升或下降的規律,說明1951年,重慶大轟炸對霧霾的影響已經被削弱,對該時期霧霾天數變化無關鍵性影響。

三、防治建議

工業污染在霧霾的貢獻中居首位。早期重慶霧霾持續性惡化主要原因就是重工業發展過快,當時全國范圍內也有優先發展重工業以追求經濟發展的風氣。這樣的發展模式帶來了一系列的環境污染問題,維持社會發展與環境保護之間的平衡才是治理霧霾的關鍵。

關注數據的同時,更要深入研究霧霾頻繁背后的社會問題,采取有利于可持續發展的措施,讓發展中的城市不走“先污染再治理”的老路,讓發達的城市更高效地防治污染。

戰爭除了嚴重阻礙經濟發展和社會進步之外,還會造成霧霾災害頻現等環境問題。把戰爭消耗的人、財、物力用在治理污染、發展民生上,著實對防治霧霾有很大貢獻。

[1]章創生,范時勇,何洋.重慶掌故[M].重慶∶重慶出版社,2013.36-38

[2]周勇.重慶通史第一冊[M].重慶∶重慶出版社、重慶出版集團,2014.342-345

[3]章開沅,周勇.戰時工業[M].重慶∶重慶出版集團、重慶出版社,2014.67-68

[4]鄭子政.重慶之霧[N].氣象學報,1943.88

[5]吳兌.霧和霾[M].中國∶氣象出版社,2009.

[6]諸葛達.抗日戰爭時期工廠內遷以及對大后方工業的影響[J].復旦學報:社會科學報,2001,(4)∶43-49

[7]潘洵.抗日戰爭時期重慶大轟炸研究[M].商務印書館,2013.

曹嵐(1999-),女,重慶市北碚區人,高中生,主要研究文學作品和歷史文獻中近現代重慶市霧霾的演化規律。