抒海本生及其在吐峪溝壁畫中的呈現

內容摘要:本文整理和分析了佛教本生故事大施抒海,并對吐峪溝第44窟相關壁畫進行了釋讀。結論認為,吐峪溝壁畫蓮華夫人緣應該更名為抒海本生。

關鍵詞:抒海本生;壁畫;吐峪溝;龜茲

中圖分類號:K879.25 文獻標識碼:A 文章編號:1000-4106(2016)04-0026-07

Abstract: By summarizing and analyzing the Buddhist Jataka Story of Dashi Emptying the Sea, this paper interprets relevant murals in cave 44 of the Toyok Grottoes and concludes that the painting should be named“The Jataka of Dashi Emptying the Sea”rather than“The Jataka of Madame Lotus.”

Keywords: jataka; wall-paintings; Toyok Grottoes; Qiuci

一 概況與疑問

吐峪溝石窟群位于吐魯番市以東約60千米。窟群總體毀損較嚴重,其中第44窟壁畫遺存相對完整,尤為引人注意。第44窟高3米,平面為方形(3.6×3.7平方米)。石窟中間留有壇基。壁畫分布于石窟門道、四壁和穹頂內壁。

入口門廊的側壁,繪制了高大的護法者形象。室內穹窿頂繪成華蓋,以蓮花為中心的放射條框內填繪一圈立佛、兩圈坐佛。穹窿頂和側壁交接的平頂邊沿繪3至4圈坐佛,角隅繪天王。

側壁壁畫大致分為上下兩個部分。上部仍為千佛坐像,單壁千佛中各繪一尊像(及左右脅侍),另外側壁夾角處繪寶塔。側壁下部,即在千佛之下圍繞石窟內壁,分隔出一層橫條,內繪多個本生故事。

吐峪溝第44窟的本生故事壁畫,圖像出版物較少。筆者所見唯5幅,分別是毗楞竭梨王本生(線描圖)、尸毗王本生(線描圖)[1]、兔本生[2-4]、羼提波梨斷手本生以及本文將要討論的蓮華夫人緣。后者在《中國壁畫全集·新疆·6·吐魯番》和《中國新疆壁畫藝術·第6卷·柏孜克里克石窟》皆有刊印[5-6],在相關學者的著述中亦有詳談。

這幅所謂蓮華夫人緣壁畫底色為紅色,在長方形區域內繪制了7個人物(圖1)。畫面左下端是綠色水池。一人在水邊彎腰站立,手持白色物。水中另有一人露出半截身體。在他們上方,兩位天人從天而降。其中一位天人的面孔完全破損,但身份從殘存的頭光可以判別。

畫面中央是一位站著的神祇,頭部扭向右邊,并抬起右手。在他的右邊(亦即畫面右下端),是一個傾斜的人體,頭部和右手部分的壁畫亦皆破損。他的身下還殘存著另一人物的小小雙足。

根據學界給出的線索,《雜寶藏經》中蓮華夫人緣講述了一個“貍貓換太子”式的、家庭離散后重新團圓的故事:

烏提延王求娶婆羅門仙人之女為妃。此女足踩過處生出蓮花,故名蓮華夫人。仙人告訴國王,蓮華夫人將為他生下五百個兒子。不久,王妃懷孕,產下五百枚卵。國王大夫人出于嫉妒,以它物偷換五百卵,復將諸卵封篋丟入恒河。烏提延王以為蓮華夫人產下怪物,遂冷落之。五百卵被河流下游的薩躭菩王獲得,孵化出五百童子。童子長大后皆為力士,幫助薩躭菩王攻打烏提延王。

在婆羅門仙人的指導下,烏提延王向蓮華夫人懺悔罪過,請她幫助迎敵。兩軍陣前,蓮華夫人需要證實五百力士為自己所生,“母即按乳。一乳作二百五十岐,皆入諸子口中”。五百力士見此奇跡,即向父母懺悔。

據此文本,相關學者進行了文圖釋讀,以為畫面中間站立者為烏提延王。蓮華夫人右脅而臥,右下角殘存童子的雙腳,象征夫人“乳五百子”。畫面左下側為五百卵在河中被拾取之景,畫面表現“婇女于水中手持一卵舉向薩耽菩王”。其上為空中飛行的仙人。

筆者仔細核對文本與圖像,對于圖像中的兩個要點存有疑慮:其一,站在水中的人物,盡管身體大部分殘損,依稀可以識別出臉部右側的頭光,其頭光上伸出數個蛇頭。此人物與打撈河卵的婇女身份不合。西域中古圖像譜系中,此形象應該識別為龍神。其二,畫面右下端傾斜的人體,依據其胸部特征,應識別為男性,而與蓮花夫人身份不合。

在我看來,壁畫內容與《賢愚經》中大施抒海本生更為吻合。

二 故事梗概

大施抒海本生在佛本生中非常特別。佛經敘事中常常用來比喻成佛所需的堅定意志和精進不懈之修行精神。不同的佛經,有些情節或豐富或簡略。北魏慧覺等譯《賢愚經》卷第八大施抒海約7000字,描述較詳。故事結構可以分為12段:

(1)敘事緣起

一時佛在羅閱祇耆阇崛山中與弟子1250人。陳如、摩訶迦葉、舍利弗、目揵連及諸弟子500人,次第請求作為世尊侍者,只有阿難獲得佛陀許可。阿難擔心惹人嫉妒,世尊提出三個要求,請“世尊故衣勿與我著,世尊殘食莫令我啖,時節進現隨我裁量”。佛陀乃為舍利弗解釋:“阿難不但今日索自知時,過去世時,奉侍于我,善知時宜”。

(2)大施誕生

佛告舍利弗:過去有大國。國中有一婆羅門,號尼拘樓陀,聰明博達,成為王師。他富可敵國,卻無子嗣,乃虔誠禱祀梵天帝釋等諸神12年。夫人終于有孕,懷孕之后,夫人變得慈悲而敏感,樂善好施。相師聞之,以為是所懷小兒志向使然,故為新誕生的男孩取名摩訶阇迦樊,漢譯大施。

(3)成長

大施聰明好學,文書技藝無所不通。在父親的關愛下,他從小住著冬溫夏涼的房子里,妓樂娛樂,無憂無慮。有一天,大施外出游玩,目睹了乞丐、屠夫、耕者、狩獵人和漁夫悲慘而充滿殺孽的生活。動物相互吞噬及其被人捕食的慘狀令他心生悲憫。諸眾生皆由貧窮乏衣食之故,由此惡業而殺害眾生,壽終之后當歸三途。大施請求父親,以家中財物廣施賑濟。

(4)決意出海

大施將家中財產施舍殆盡,仍然不能滿足國中貧民生活之需,考慮種種謀生之后,決定出海探險,尋找巨寶。他伏地不起,絕食六日,終于獲得父母同意。于時國中有五百人隨同他出海。

(5)啟程與婚約

大施啟程,曠野露營時遇到一群小偷。出于憐憫,他將出發前國人贈送的物資全部施舍,乃至自己也沒了路費。大施來到鄰近的一座城市,向城中名叫迦毗梨的婆羅門貸款三千兩黃金。迦毗梨的美貌女兒聽見大施屋外說話,歡喜驚起,語父母言:“在外之者,斯是我婿。”迦毗梨出門見大施相貌非凡,持女相贈。大施以尋寶為要,婉言謝絕。雙方約定,安全返航后再行婚配。

(6)出海

大施打造了堅固的寶船,七日斷索,出海尋寶。大施多聞,明識諸寶。在他的教導下,隨同出海的五百人順利地將寶藏堆滿船艙。大施想獨自前往龍宮求取如意珠,遂讓五百人先行乘船返航。眾人害怕與大施分別。大施手執香爐向四方立誓:“我不憚勞,涉海求珍,用濟群生饑乏之困。合集此德,用求佛道。若我至誠,所愿當就,令此眾賈及船珍寶不逢惡難安全還國。”

(7)艱難旅程

大施獨自涉水而行,浮游漂流,歷經磨難,抵達一座大山。他兩手抓木,攀巖七日到達山頂,又復翻山多日到達水邊。水中有金色蓮花及諸毒蛇。大施以慈悲之心化解蛇毒。他求取如意珠的愿望感動了一位羅剎。羅剎幫助他飛越了很遠很遠的路程。

(8)龍宮得寶

大施來到一座銀色的龍城,見其城外有七重塹,塹中皆有毒蛇。蛇毒兇猛,其貌恐怖。大施念慈哀愍,視毒蛇如視赤子悉除蛇毒。他踏著毒蛇越過深塹,進入銀城。銀城中的龍王見大施,非常詫異。大施受到銀城龍王供養,為其說法一月。龍王以寶珠相贈。此寶珠能滿足許多人的生活之需。如是三番,大施又分別獲得琉璃城和金城龍王的寶珠,此二寶珠亦能滿足許多人的生活之需。

《賢愚經》寫道:

轉更前進,見一金城,其色晃晃,甚為妙好。菩薩往趣,見其城外亦七重塹。諸塹之中亦滿毒蛇。菩薩自念:“此諸毒蛇亦由前身習恚憎妒怒害盛故,受此毒形。”端坐入慈,極加愛念。慈心已至,蛇毒皆除,便前登躡蹈上而過,到于城門。亦見二龍以身纏城,交頭門閫,已見菩薩,仰頭愕視。菩薩如法入于慈定,龍毒得除,低頭而視,即前躡上,度入城中。

彼時城中亦有龍王處于寶殿。遙見菩薩,愕然自念:“我此城外有七重塹,滿中毒蛇,余龍夜叉,無能越者。今此何人能來至此?”心極奇怪,尋下迎問,致敬為禮,請令上殿,施七寶床,讓之令坐。坐已具食種種美味,食已徐問所以來意。

菩薩答言:“閻浮提人薄德窮苦,勞身役思,殺害欺誑,為衣食故,具十不善,命終后復墮三劇苦中。意甚愍傷,思欲救濟。承海龍王有如意珠,故涉遐崄,唯望得此。”

龍王答言:“如意寶珠,此難得物。大士故來望當相與。若欲得者,四月留住受我微供,并見教誨。”菩薩尋可。龍王歡喜,日日施設,百味上美躬自斟酌,奉進甘食。亦復敕作種種伎樂。菩薩恒為分別諸法,名字本末,廣宣其義。龍王敬慕,專意聽受。朝夕問訊,不失時節,隨時所須。龍自裁量,諸龍夜叉,來欲求現,可進可退,自立限度,奉事四月,善知時宜。

四月已竟,菩薩辭去。爾時其龍即解髻中如意之珠,用奉上之。因立誓愿:“大士弘誓,慈心曠濟悲彼群生,不憚勤勞必能成佛拔濟荼蓼。愿作侍者總持弟子。”菩薩許之。

又復問言:“所可施珠力能何如?”龍王答言:“此珠能雨八千由旬七寶所須。”菩薩歡喜而自念言:“閻浮提地七千由旬。此珠之德副我所望。”

(9)失珠

大施獲得三顆如意寶珠。他借助寶珠魔力,飛翔出海。但寶珠出海引起了海中龍族恐慌。大施一時疏忽,寶珠遺失于海中。

《賢愚經》寫道:

前后所得凡有三珠,系在衣角,即起出城。諸龍大小送到城外,各懷悲戀,遂共別去。

菩薩到前捉珠求愿:“若今實是旃陀摩尼,當令我身能飛虛空。”求愿已訖,即舉其身,便能飛翔,出于海外。

已度海難,小眠休息。是時海中有諸龍輩自共議言:“我曹海中唯此三珠。其德甚大,難有般比。此人皆能索得持去。可惜此寶,當還攝取。”言議已竟,密解持去。

(10)抒海

大施為尋寶珠,抒舀海水。他立下誓言“若不得珠,終不空歸”,并向海神解釋了要以寶珠利益眾生的目的。他的意志感動上天。天人幫助抒海。諸龍見海水被迅速舀走,恐怕大海枯竭,遂將寶珠奉還。

《賢愚經》寫道:

菩薩眠覺,看珠不在,即自思惟:“此中無人,必是海龍持我寶去。我為此珠經涉遐崄,今垂還國滿我所愿。雖取我珠,吾終不放,會當盡力抒此海水。”誓心克志:“畢命于此,若不得珠,終不空歸。”

思惟已定,即行海邊。得一龜甲,兩手捉持,方欲抒海。

海神知意,來問之曰:“海水深廣三百三十六萬里,正使一切人民之類盡來共杼,不能使減,況汝一身而欲辦此?”

菩薩答言:“若人至心欲有所作,事無不辦。我得此寶當用饒益一切群生,以此功德用求佛道。我心不懈,何以不能?”

是時首陀會天遙見菩薩一身一意,獨執勤勞,欲用充濟安樂一切,我曹云何不往佐助?”展轉相語,來至其所。菩薩下器,一切諸天盡以天衣同弇水中。菩薩出器,諸天舉衣棄著余處。一反抒海減四十里。二反抒之,減八十里。三反抒之,減百二十里。

其龍惶怖,來到其所,語言:“止!止!更莫抒海。”菩薩尋休。龍來問言:“汝求此寶用作何等?”菩薩答言:“欲用給濟一切眾生。”

龍復問言:“如汝言者,我曹海中眾生甚多,何以不與,必欲得去?”菩薩答言:“海中之類亦是眾生,然無劇苦。如閻浮提人民之類為錢財故,殺害欺誑,作十不善,死墮三途。我以人類解于法化,故來索寶。先充所乏,后以十善,而勸誨之。”龍聞其語,出珠還之。

爾時海神見其精進強力所作,即作誓言:“汝今如是精進不休,必成佛道。我愿為作精進弟子。”

(11)歸國

大施取回寶珠,空中飛騰,先是找到了先期回程的五百賈客,復受迦毗梨婆羅門供養,實現諾言娶了他的女兒。大施父母因兒子渺無音訊,傷心過度,雙雙失明。大施回國后,以如意寶珠,使父母重見光明,又使國民一切諸藏皆悉盈滿。他教導人民以善為業,命終之后皆得生天。

(12)本生因緣

《賢愚經》中,世尊最后向舍利弗講述:

如是舍利弗,欲知爾時父婆羅門尼拘樓陀者,今現我父凈飯王是;爾時母者,今現我母摩訶摩耶是;時大施者,今我身是;銀城中龍者,今舍利弗是;琉璃城中龍者,今目犍連是;金城中龍者,今阿難是;時海神者,今離越是。阿難為龍王時奉事于我,善知時宜,乃至今日,素自知時。阿難,欲得此三愿者,隨從其意。

三 主題比較

大施抒海基本可以看作世尊無數劫精進求法的一個縮影。因觸苦難而悲憫眾生,繼而尋找拯救眾生的解脫之道,堅持不懈,直至成功。大部分佛經講述這個故事的主旨近似,但敘事的緣起及因果則有不同。

西晉竺法護譯《生經》佛說墮珠入海中,是世尊為眾比丘講述抒海本生的緣起,在于說明自己從無數劫以來精進求道,超越九劫,出于彌勒之前;最后解說“爾時導師,則我身是。五百賈客,諸弟子者是”。

劉宋求那跋陀羅譯《佛說大意經》是這個故事的單卷本。于結尾處,世尊向眾弟子講述抒海本生因緣,與上述二經略有差別。

佛告諸比丘:“大意者,我身是。時居士摩訶檀者,今現悅頭檀是。時母栴陀者,今現夫人摩耶是。時歡樂無憂國王者,即摩訶迦葉是。時婆羅門女者,俱夷是。時女父者,彌勒是。時銀城中王者,阿難是也。時金城中王者,目犍連是。時水精城中王者,舍利弗是也。時琉璃城中王者,比丘須陀是也。時第四天王助大意抒海水者,即優陀是也。時奪其珠者,即調達是也。時四城門守者,即須颰般特蘇偈披拘留是。時繞四城毒蛇者,即是共殺酸陀利四臣是也。”

隋代阇那崛多譯《佛本行集經》中,世尊講述抒海本生,起因于佛母摩耶夫人在三十三天宣告世尊成佛之事。諸比丘等即白佛言:“希有世尊。世尊云何以精進力得三菩提,成七道分,滿足法寶。”作是語已,佛即告彼諸比丘言:“汝諸比丘今應當知,然我非但此之一世精進力故得三菩提及七道分,我往昔時精進力故得摩尼寶。”

最為特殊的文本是東晉佛陀跋陀羅與法顯譯的《摩訶僧祇律》。律中不僅世尊講述抒海本生的起因不同,而且最后陳說因緣也是反的。故事開篇:“一比丘暫有成就,便言:‘我得阿羅漢。后時游諸聚落,復起煩惱,便語其伴:‘我本謂有所得,定自未得。聽者以為其犯波羅夷。爾時世尊告諸比丘:‘是比丘非故虛妄說得過人法,當知此比丘是增上慢。隨后,是比丘在佛前精進修行,除增上慢,得羅漢果。佛告諸比丘:‘是比丘不但今日蒙我恩故……除增上慢,得羅漢果。過去世時亦蒙我恩,精勤不懈獲大果報。為此,世尊講述抒海本生,并在最后談到:‘時海神者,豈異人乎,即我身是也。婆羅門者,此比丘是。”

《摩訶僧祇律》抒海本生敘事的緣起和因果,使故事主旨變成了歌頌世尊的教化。《佛說大意經》中,奪珠海神作為負面人物,后來成為試圖謀殺世尊、分裂僧團的調達(即提婆達多)。而《摩訶僧祇律》中,海神為世尊之前生。

四 情節比較

故事主旨以及版本的不同,導致了抒海本生不同情節的差異。梳理以下兩點細節,對于壁畫識別至關重要。

(1)關于“失珠”,《賢愚經》明確提及,大施“已度海難,小眠休息。是時海中有諸龍……密解持去”。即寶珠是在大施睡著時,被龍神竊取的。

隋代智撰《四教義》作為典故引用抒海本生只百余字,卻強調了《賢愚經》中關于失珠的細節——寶珠為海神趁大施睡著時所竊:

問曰:“毗梨耶波羅蜜云何滿?”答曰:“若有大心,如大施太子,為一切眾生入海采寶,從龍王得如意珠,欲將還閻浮提,雨衣服寶物布施眾生。海神惜珠,因其睡臥,即盜取其珠,將還海宮。”

《六度集經》中,世尊往昔名為普施,誕生、出海和在銀城、金城與琉璃城中獲得三珠及天人遍凈助其抒海之事,與《賢愚經》相近,然寶珠墜海又復不同:

海諸龍神僉會議曰:“吾等巨海唯斯三珠為吾榮華,道士悉得,吾等何榮?寧都亡諸寶不失斯珠。”海神化為凡人,當普施前立,曰:“吾聞仁者獲世上寶,可得觀乎?”即以示之。神搏其首,即取其珠。

《佛說大意經》中,故事主角名為大意。他先后在銀城、金城、水精城和琉璃城中獲得了明月珠。海神欲奪其珠,變化成人請求觀賞寶珠,趁大意展示明月珠時,搖其手臂,使珠墜海。

大意……便尋故道欲還本國,經歷大海。海中諸神王因共議言:“我海中雖多眾珍名寶,無有如此輩珠。”便敕使海神,要奪其珠。

神便化作人,與大意相見,問言:“聞卿得琦異之物,寧可借視之乎。”大意舒手示其四珠,海神便搖其手,使珠墮水中。

《生經》中寶珠墜海一節,又有所不同。海中諸龍搶奪寶珠未能成功。菩薩(大施)安然渡海之后,低頭祈禱海神時系在脖子上的珠寶墜落于海。

海中諸龍及諸鬼神悉共議言:“此如意珠,海中上寶,非世俗人所當獲者。云何損海,益閻浮利提。誠可惜之,當作方計,還奪其珠,不可失之至于人間。”

時龍鬼神晝夜圍繞若干之匝,欲奪其珠。導師德尊,威神巍巍。諸鬼神龍,雖欲飜船奪如意珠,力所不任。

于時導師及五百人安隱渡海。菩薩踴躍,住于海邊,低頭下手,呪愿海神,珠系在頸。時海龍神因緣得便,使珠墮海。

(2)關于抒海,《賢愚經》說大施雙手抓住一只龜甲舀水,諸天以天衣舀水幫助他。《四教義》與《賢愚經》相合,謂:“太子覺已,為此珠故,誓以此身抒大海水,令海干盡,從海神索珠,心定不懈。帝釋諸天感太子心,為物精進,不惜身命,即將諸天助抒海水。水遂減半。海神怖故,慚愧還珠。”《佛說大意經》則說是四天王下來幫助大意一起抒海。

在《佛本行集經》中,商主抒海時手持一杓,以大精進勇猛之心抒大海水,并未提及天神的幫助。

由于故事屬性發生了倒轉,《摩訶僧祇律》中抒海的情節也有較大的改變。尋寶婆羅門獲得寶物之后,得意忘形,人前炫耀,乃至摩尼珠十四枚落入海中。海神則扮演了完全正面的角色,他知道婆羅門的方法無效,感其專精,主動返還了他失落的財寶。

時婆羅門入村乞食,并役力求財。得純金三十二段,摩尼珠十四枚,便隨伴還閻浮提。船著岸渚,時婆羅門便大夸說:“諸商人等持財物往,今得物還,有何奇特?我本空去,今得此寶,可謂為奇。”不勝歡喜,便捉寶物手中挑弄不止,即失寶物落海水中。

……是時海神觀彼婆羅門,意為懈怠耶,當實堅固,觀已,見婆羅門志意專精,永無退期。時海神便作是念:“假使百年抒此海水,終不能減如毛發許。”感其專精,即還其寶。

五 文圖對讀

吐峪溝第44窟的相關壁畫,左下角水邊人物為婆羅門裝飾,完全符合抒海本生中主角婆羅門的身份。他雙手持一白色物體,形狀并不規范,上白下黑,近似龜殼的形狀,亦與《賢愚經》中,大施雙手捉持龜甲的描述相符。

在他的上方,兩位天人從天而降。壁畫保持狀況不佳,但仍然可以看出白色天人的右手抓住白色披帛的一角,是為天人以天衣相助舀水。

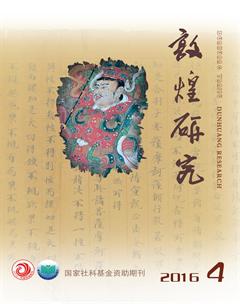

水面中露出的人體,頭光上有蛇頭,應該代表害怕海水舀干而無奈還回寶珠的龍神。大施舀水和龍神還寶的情景在龜茲菱格壁畫中多有繪制(圖2)。

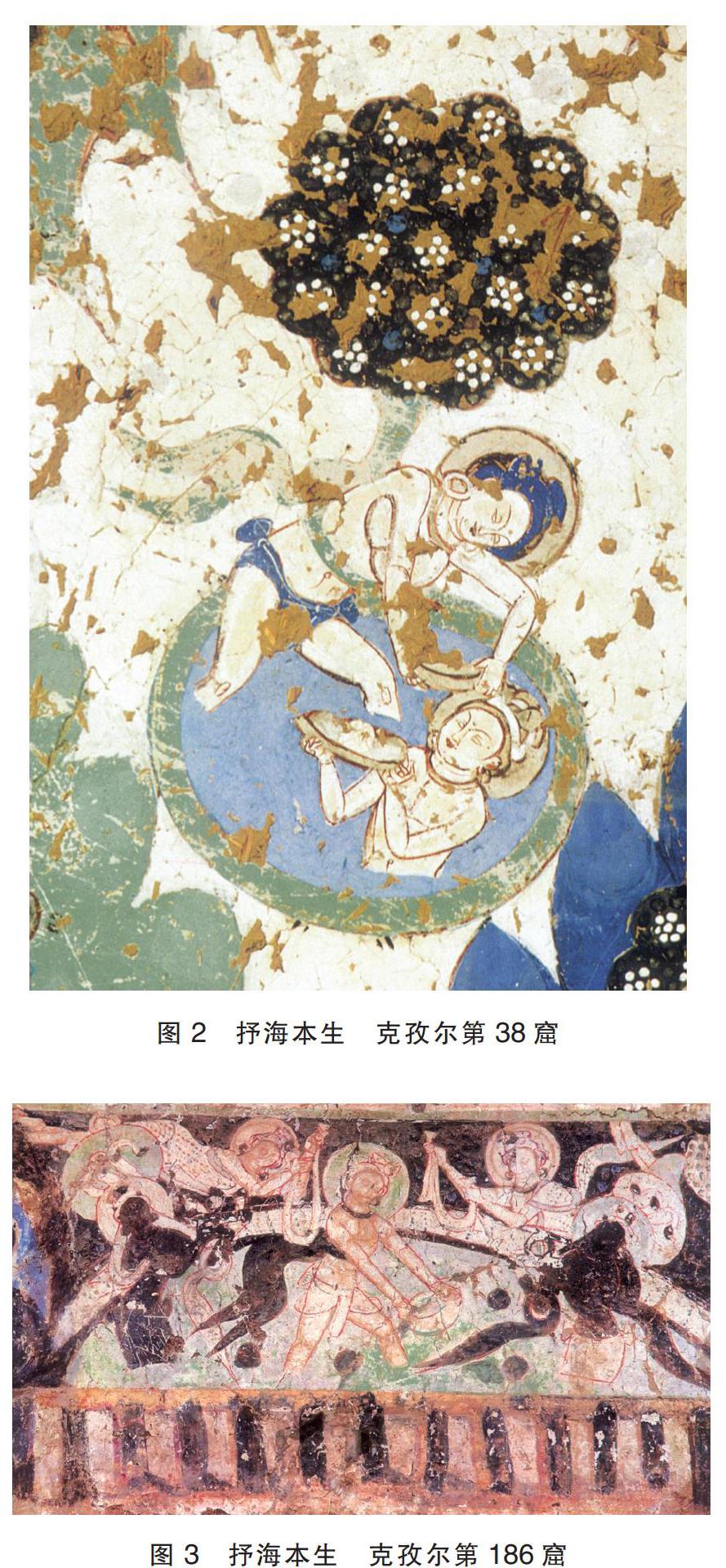

克孜爾第186窟抒海本生壁畫顯示了類似吐峪溝的長方形構圖(圖3)。在這幅壁畫中,天人以天衣幫助菩薩舀水以及龍神還回寶珠的前后兩幕,被濃縮在了一幅畫面之中。

吐峪溝第44窟相關壁畫的畫面右側,傾斜人物左腿彎曲,架在伸直的右腿之上。他的左手輕輕搭在左膝上,頭部無力地垂向右側。盡管右側完全破損,但仍可推測這是一個睡眠中的男性。證據來自同窟內與之相鄰的另外一幅壁畫羼提波梨本生(忍辱仙人本生)。此壁畫講述一國王攜眾妃子婇女外出游玩。女眷們被修行的羼提波梨吸引而圍繞聽法。國王嫉妒,斬斷了仙人雙手。壁畫左側表現國王舉劍、仙人雙手落地之景。壁畫右側為國王睡眠之狀(圖4),如《賢愚經》所云:“于時國王與諸群臣、夫人、婇女,入山游觀。王時疲懈。因(王)臥休息,諸婇女輩舍王游行,觀諸花林,見羼提波梨端坐思惟。”

比較兩幅壁畫中的斜倚人物、姿態動作及其在畫面中的位置大體相同。吐峪溝第44窟抒海本生畫面右側應該是表現大施睡著、寶珠失竊的一幕。斜臥人物的下方原有一身小人,當為偷竊寶珠之海神。如《賢愚經》及《四教義》所云:“海神惜珠,因其睡臥,即盜取其珠。”

最后,吐峪溝第44窟抒海本生站立在畫面中間的人物是誰?他有頭光,頭上未繪蛇形,但戴著頭冠。此特征不同于婆羅門之螺髻,而與旁邊的抒海的天人近似。他可能代表竊取寶珠成功的海神。他的左手抓著一只紅色口袋。仔細觀察,可以發現在他面前的熟睡人物腰際系著同樣一只口袋。《賢愚經》中提到“(大施)前后所得凡有三珠,系在衣角”,后被“密解持去”。這就是裝有如意寶珠的口袋吧。

六 結 論

綜上所述,筆者認為吐峪溝第44窟本生壁畫蓮華夫人緣應更名為抒海本生。內容上,圖像與《賢愚經》較為相符,壁畫情節豐富,雖有破損,但不失其珍貴價值。

內容詳細的《賢愚經》是闡釋龜茲壁畫最常使用的文獻之一。龜茲壁畫中的菱格本生往往過于簡單,畫面和文本的關系很難確認。吐峪溝第44窟壁畫抒海本生恰好為新疆壁畫與《賢愚經》的圖文關聯提供了實證。

參考文獻:

[1]柳洪亮.吐峪溝千佛洞44窟因緣故事畫小考——兼論44窟的年代[M]//田衛疆,趙文泉.鄯善歷史文化論集.烏魯木齊:新疆人民出版社,2006:307.

[2]中國美術全集編輯委員會.中國美術全集·繪畫編·16·新疆石窟壁畫[M].北京:文物出版社,1989:79.

[3]任平山.兔本生——兼談西藏大昭寺、夏魯寺和新疆石窟中的相關作品[J].敦煌研究,2012(2):65.

[4]趙陽,陳愛峰.吐峪溝石窟第44窟兔王本生故事考[J].敦煌研究,2013(6):20.

[5]中國壁畫全集編輯委員會.中國壁畫全集·新疆·6·吐魯番[M].沈陽:遼寧美術出版社,烏魯木齊:新疆美術出版社,1990:27.

[6]中國新疆壁畫藝術編輯委員會.中國新疆壁畫藝術·第6卷·柏孜克里克石窟[M].烏魯木齊:新疆美術攝影出版社,2009:21.