“互聯(lián)網(wǎng)+”與食品安全

◎文/王笑 陳卓

“互聯(lián)網(wǎng)+”與食品安全

◎文/王笑 陳卓

“互聯(lián)網(wǎng)+”為食品安全助力,讓網(wǎng)購食品變得更放心

民以食為天,食以安為先。從“紅心鴨蛋”到“蘇丹紅”,從“毒餃子”到“三聚氰胺”,屢屢被曝光的食品安全問題引起人們前所未有的高度關(guān)注。正當(dāng)人們困惑用什么來捍衛(wèi)我們舌尖上的安全的時(shí)候,食品專家為我們講述了一粒米的“前世今生”:“出生證”——包含了這粒米種子時(shí)期的生產(chǎn)地、生產(chǎn)者、種子來源、種植土壤、所施肥料、施藥次數(shù)、生長時(shí)間等所有信息數(shù)據(jù);“身份證”——囊括了這粒米后期的收割、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、加工、銷售等所有信息數(shù)據(jù)。這粒米從農(nóng)田到餐桌全鏈條安全信息“留痕”,只需掃描二維碼,它的“前世今生”便一目了然。

在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代,上述情形正成為現(xiàn)實(shí)。“互聯(lián)網(wǎng)+食品安全”的全程監(jiān)管數(shù)據(jù)模式,使消費(fèi)者的知情權(quán)得以保障,讓監(jiān)管者的信息需求得以滿足,“互聯(lián)網(wǎng)+”以其無可比擬的優(yōu)勢(shì),引領(lǐng)食品安全邁向精細(xì)化管理時(shí)代,為食品安全監(jiān)管打開了便捷、科學(xué)之門。

互聯(lián)網(wǎng)+追溯:破解食品安全監(jiān)管難題

今年1月12日,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)的意見》正式印發(fā)。它明確表示,追溯體系建設(shè)是采集記錄產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等環(huán)節(jié)信息,實(shí)現(xiàn)來源可查、去向可追、責(zé)任可究,強(qiáng)化全過程質(zhì)量安全管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的有效措施。其中,食品追溯體系被列為建設(shè)的重點(diǎn)之一。

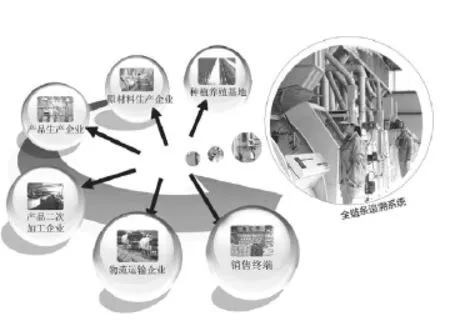

目前,食品安全追溯的主要運(yùn)作模式是通過二維碼食品追溯系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)。二維碼食品追溯系統(tǒng)是以中國具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)的二維碼為基礎(chǔ),建立二維碼食品安全追溯大數(shù)據(jù)云平臺(tái),它是“互聯(lián)網(wǎng)+食品安全”的全新模式,解決的不僅僅是食品的銷售渠道問題,更重要的是解決食品行業(yè)的安全和信任問題。二維碼食品溯源將對(duì)整個(gè)食品行業(yè)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)化改造,覆蓋食品從最源頭的種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到生產(chǎn)加工、流通銷售的全部環(huán)節(jié),食品的所有數(shù)據(jù)和信息都一路相隨,最終傳遞到消費(fèi)者手中,消費(fèi)者只需要通過手機(jī)掃一掃二維碼就知道全部信息,讓整個(gè)流程變得透明。

在美國,農(nóng)業(yè)部從2003年開始,便在畜產(chǎn)品方面計(jì)劃建立家畜追溯體系,要求生產(chǎn)者、零售商和加工廠商認(rèn)真做好家畜跟蹤記錄,以便建立家畜標(biāo)識(shí),幫助消費(fèi)者了解家畜的出生、飼養(yǎng)、屠宰和加工過程。

在英國,政府建立了基于互聯(lián)網(wǎng)的家畜跟蹤系統(tǒng)(CTS),此系統(tǒng)把家畜的相關(guān)信息記錄下來,以便這些家畜可以隨時(shí)被追蹤定位。

在德國,每一枚出售的雞蛋上都有一串由三部分組成的紅色數(shù)字編碼。這組數(shù)字編碼就是一枚雞蛋的“身份證”,一旦這枚雞蛋出一丁點(diǎn)問題,監(jiān)管人員便能“順藤摸瓜”,一直追查到飼養(yǎng)場(chǎng)甚至雞籠。

在中國,食品二維碼追溯系統(tǒng)也正日益擴(kuò)大應(yīng)用。例如,寶雞蔬菜質(zhì)量安全二維碼追溯系統(tǒng),就是從蔬菜種植環(huán)節(jié)開始記錄,種植的操作日期、操作方法、操作工作、操作人等信息都一清二楚。蔬菜的施肥用藥、采收記錄、檢測(cè)記錄、營養(yǎng)價(jià)值、食用方法也都可以追溯查詢。通過這些非常詳細(xì)的信息記錄,可以看到蔬菜全部的生長周期,并且這些信息會(huì)一直附著在蔬菜身上,能被不同地區(qū)的消費(fèi)者所查詢和追溯。

作為消費(fèi)者,我們無疑更愿意選擇購買可追溯查詢信息的放心食品,即使價(jià)格稍高,我們也會(huì)毫不猶豫。因此,那些敢于將食品在種植、飼養(yǎng)以及生產(chǎn)加工、流通銷售環(huán)節(jié)的信息公之于眾,接受消費(fèi)者追溯查詢和檢閱的食品企業(yè)必將贏取最終的勝利,而那些沒有正式手續(xù)、違規(guī)操作的黑心作坊等,最終將在市場(chǎng)競爭中被淘汰出局。

互聯(lián)網(wǎng)+訂餐:方便快捷亦存在安全隱患

“互聯(lián)網(wǎng)+訂餐”商業(yè)模式給傳統(tǒng)餐飲服務(wù)行業(yè)注入了新的商機(jī)和活力,也逐漸轉(zhuǎn)變著人們的生活習(xí)慣和消費(fèi)模式。人們不用出家門,隨手打開電腦或者手機(jī),就會(huì)看到諸如“餓了么”“淘點(diǎn)點(diǎn)”“美團(tuán)”等一批訂餐網(wǎng)站和APP,動(dòng)動(dòng)手指就能點(diǎn)餐,熱氣騰騰的飯菜很快就能送上門,方便又省事。

然而,通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)訂購餐食,目前還面臨安全衛(wèi)生、規(guī)范管理、監(jiān)督責(zé)任等諸多難題,大部分訂餐APP上除了精美的食物照片,商家所提供的信息均只有地址和接單時(shí)間,消費(fèi)者只能憑借照片、網(wǎng)友評(píng)論等少量信息來判定其可靠性,甚至還有個(gè)別“地下黑窩點(diǎn)”搖身一變,利用網(wǎng)絡(luò)開展經(jīng)營活動(dòng),嚴(yán)重影響食品安全。

據(jù)調(diào)查,高校、寫字樓等人群聚集區(qū)是網(wǎng)絡(luò)餐飲消費(fèi)的重點(diǎn)區(qū)域。某公司員工小方由于單位沒有食堂,為了解決午餐,她要么自己帶飯,要么到附近餐廳就餐,現(xiàn)在她更愿意選擇便捷的網(wǎng)絡(luò)訂餐。但有一次,當(dāng)她點(diǎn)開一家飲品店的商家詳細(xì)信息時(shí),發(fā)現(xiàn)上傳的營業(yè)執(zhí)照竟是一家汽車運(yùn)輸公司的。

針對(duì)消費(fèi)者頻頻遭遇的尷尬事,如何借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使網(wǎng)絡(luò)訂餐更加安全、衛(wèi)生成為問題的關(guān)鍵。一些城市已經(jīng)對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+訂餐”操作方式進(jìn)行了積極探索。

在上海,浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局和“餓了么”雙方已經(jīng)完成入網(wǎng)餐飲單位的市場(chǎng)主體信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及動(dòng)態(tài)監(jiān)管數(shù)據(jù)的對(duì)接,包括營業(yè)執(zhí)照、餐飲服務(wù)許可證、食品安全量化分級(jí)監(jiān)管信息(俗稱笑臉、平臉、哭臉)等。消費(fèi)者登錄“餓了么”網(wǎng)站或用手機(jī)APP軟件訂餐時(shí),在餐廳列表頁和詳情介紹中點(diǎn)開“臉譜”圖標(biāo),商家證照登記信息和相關(guān)檢查信息便一目了然。消費(fèi)者可以根據(jù)披露的信息,選擇資質(zhì)齊全、帶“笑臉”的餐廳,從而放心、安全地享受便捷的餐飲服務(wù)。

在北京,今年將對(duì)互聯(lián)網(wǎng)訂餐服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行規(guī)范,督促網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)嚴(yán)格落實(shí)許可證制度和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者實(shí)名審核制,查處未取得合法資質(zhì)便利用互聯(lián)網(wǎng)提供訂餐、餐飲加工制作和送餐服務(wù)的行為。

互聯(lián)網(wǎng)+檢測(cè):成為食品安全監(jiān)管的助推器

隨著我國食品安全監(jiān)管力度的不斷加大,食品安全的總體形勢(shì)穩(wěn)定向好。然而,我國食品多樣,食品鏈長,缺乏食品安全快速檢測(cè)設(shè)備。在基層,食品安全檢驗(yàn)人員在現(xiàn)場(chǎng)難以實(shí)時(shí)檢測(cè),樣品送到檢驗(yàn)所后往往要等幾天才能得出結(jié)論。為此,推廣食品安全監(jiān)測(cè)快檢設(shè)備,提升基層食品安全監(jiān)管水平迫在眉睫。

在北京,農(nóng)業(yè)、質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生等基層一線執(zhí)法監(jiān)測(cè)站點(diǎn)已經(jīng)配備了網(wǎng)絡(luò)版食品安全快速檢測(cè)設(shè)備。北京的食品安全監(jiān)控人員每天帶著這些設(shè)備在批發(fā)市場(chǎng)、菜市場(chǎng)、超市、小食品攤、飯店、食堂隨機(jī)抽檢,設(shè)備可以在2小時(shí)內(nèi)對(duì)60余項(xiàng)生物和理化指標(biāo)進(jìn)行精確定量分析,如果有需要,檢測(cè)項(xiàng)目還可以進(jìn)一步擴(kuò)展,同時(shí)具備網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸功能,可將檢測(cè)結(jié)果第一時(shí)間上傳至市級(jí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心,自動(dòng)上報(bào)檢測(cè)數(shù)據(jù)、下達(dá)并接受任務(wù),便于集中整合監(jiān)測(cè)力量,形成統(tǒng)一監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。這一技術(shù)得以發(fā)揮作用,“互聯(lián)網(wǎng)+”功不可沒。

在江蘇,無錫中德伯爾生物技術(shù)有限公司提供的食品安全移動(dòng)檢測(cè)車,被譽(yù)為“流動(dòng)的實(shí)驗(yàn)室、移動(dòng)的檢測(cè)站”。該車充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù),車內(nèi)配有為執(zhí)法人員量身打造的“食藥監(jiān)移動(dòng)監(jiān)督執(zhí)法PAD”,同時(shí)搭載了智能全自動(dòng)處理儀、全自動(dòng)多參數(shù)食品安全檢測(cè)儀、膠體金全自動(dòng)儀等全套裝備。前不久,某學(xué)校部分師生在食堂就餐后出現(xiàn)頭暈、胸悶、嘔吐、肚子疼等癥狀,少數(shù)人有腹瀉癥狀。當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)管部門迅速出動(dòng),執(zhí)法人員運(yùn)用“執(zhí)法PAD”中的“毒物庫”功能,鎖定上述中毒癥狀可能由4種物質(zhì)引發(fā),僅30分鐘就查明“罪魁禍?zhǔn)住笔丘z頭中的亞硝酸鹽。因?yàn)樽プ×私鉀Q問題的“黃金時(shí)間”,及時(shí)查明中毒原因,此次事故沒有造成人員傷亡。

2015年10月1日,號(hào)稱史上最嚴(yán)的《中華人民共和國食品安全法》正式施行,從農(nóng)場(chǎng)到餐桌都實(shí)行最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰和最嚴(yán)肅的問責(zé)。同時(shí),還有“互聯(lián)網(wǎng)+”為食品安全助力。只要努力,我們一定能早日建立起一套預(yù)防為主、風(fēng)險(xiǎn)管理、全程控制、社會(huì)共治的食品安全治理體系。

□本欄編輯/厲飛

本欄目與遼寧省科技情報(bào)研究所合作