航展館外的生意經

文|孫凱 圖|朱澤輝 程斌 李建束

航展館外的生意經

文|孫凱 圖|朱澤輝 程斌 李建束

在上世紀90年代,位于三灶機場對面的海澄村還是整個金灣最為貧窮的行政村,單一的經濟結構、微薄的收入讓村民常年在貧苦的生活中掙扎。自從1996年航展舉辦以來,海澄村村民找到了另一條脫貧致富的道路:借著航展的東風,村民們通過開餐館、農家樂、民宿;售賣飲食、工藝品、特產等方式獲得了不菲的收入,每雙年在珠海舉辦的“中國國際航空航天博覽會”成為海澄村民們的“搖錢樹”,海澄村也有了“航展村”的稱號。

隨著今年珠海航展的臨近,海澄村開始進入了繁忙的“航展時間”:臨街的餐館正在為即將到來的客流高峰準備足夠的食材、招募臨時員工;各類商店的老板們忙著進購是平日幾倍甚至幾十倍的貨源;村內的民宿正忙著重新修整,希望帶給顧客更舒適的居住享受;靠近機場跑道的民房天臺,也被充分利用起來,成為攝影愛好者們的平臺;就連村后的林場、果場,也在靠近展館的路邊豎起醒目的牌子,招攬游客前去體驗采摘的樂趣;在外打工的年輕人紛紛請假回到村里。在許多海澄村民看來,僅在航展幾天期間里售賣飲料的收入,都能抵得上在外打工幾個月的收入,兩年一次的航展已經成為村民最重要的收入來源。

“棄舟上岸”航展掘金

在上世紀90年代初,海澄村還是散落在機場附近的幾個默默無聞的沿海小漁村,村民們依靠打漁和養蠔維持微薄的生計。1992年,珠海機場開工建設,幾個散落在原三灶機場和炮臺山附近的小村被集中搬遷到現今珠海機場到吉林大學一線珠海大道對面的區域內,遷置而來的安堂等村和原位于航展館對面位置的蓮塘、海澄等共8個自然村合并成為如今的海澄村。

1996年,首屆珠海航展舉辦,轟動性的效應和洶涌而來的人流讓主辦方始料未及,整個珠海大道被擁擠的車流堵得水泄不通,大量被交通滯留的游客涌入航展館對面的海澄村,將村內的餐館、水果店和譚觀友的雜貨店“洗劫一空”,洶涌的人潮打破了村民們寧靜的生活,也讓許多嗅覺靈敏的村民看到了一片巨大的商機,他們拿出自家的海產、特產、工藝品向游客售賣,更有村民主動帶著自家商品去到馬路對面的航展館兜售。幾天下來,許多村民都賺得“盆滿缽滿”,一位村民僅靠航展幾天時間內售賣盒飯就獲得了近30萬元的收入,當時,這筆不小的巨款在村內引起了巨大的轟動,讓村民們找到了另一條發財之路。先知先覺的海澄村民,掘得了航展的“第一桶金”。

嘗到了航展甜頭的海澄村民紛紛開始“棄舟上岸”,做起了航展的生意,最早出外謀生的年輕人也開始有人回到村里。27歲的黃建強也成為這回歸隊伍的一員,1997年,從村民的閑談中聽聞這件事的黃建強覺得這是一個機會:航展會吸引全國各地的游客來到村子,參展商和主辦方工作人員的餐飲也是一個巨大的市場;在平日,航展館及附近工地的工作人員和建設工人也能給村子帶來相對穩定的人流。經過深思熟慮之后,黃建強放棄了在城市里舒適體面的廚師工作,回到村子開了一家小餐館。

因為許多村民依然會出海捕魚,各類剛剛打撈上來的生猛海鮮成為了黃建強餐館的主打,憑借鮮活的食材和黃建強不錯的廚藝,小餐館吸引了許多還在建設中的航展館建設工人前來,餐館的生意日漸興旺。

帶給黃建強驚喜的是1998年的第二屆航展,在這次航展開始之前,黃建強就多次進入航展館尋找參展商,推銷自己餐館的快餐。充足的準備帶給了黃建強豐厚的回報,許多參展商的午餐訂購和游客消費讓黃建強的小餐館在這短短幾天里生意火爆,黃建強甚至從村里雇傭了好幾個人來幫忙,僅這一次航展帶來的收入,就讓黃建強“鳥槍換炮”,把這個鐵皮屋小店重新搬遷修建,店面規模也擴大了幾倍。

航展之外的商機

2000年,第三屆珠海航展也如約開幕。有了前兩年的經驗,這一屆珠海航展開始更加規范:免費的贈票取消;并引入了專業觀眾日和公眾開放日的操作模式;觀眾素質也大為提高。專業觀眾的大量涌入就意味著對餐飲和住宿的更高要求,因為專業軍事觀眾和眾多的愛好者并不滿足于蜻蜓點水式的簡單參觀,他們更希望能夠在航展期間停留在珠海,多次進入展場參觀,這讓海澄村村民們發現了另一個服務渠道:提供住宿服務。居住在航展館對面的譚觀友看到了這一需求,他在自己剛剛修建的新房里特意隔出了大小不同的多個單間,配置齊全的洗浴和電視設備,租給前來觀展的游客住宿使用。

譚觀友的家就位于航展館3號門對面的蓮塘自然村,自從1994年珠海航展館剛剛修建的時候,譚觀友就將自己當時的房屋隔斷修整后租住給建設工人,并在自家開了一家小雜貨店。1996年和1998年的兩次航展,雜貨店和自家房間的出租也給譚觀友帶來了不菲的收入,尤其是雜貨店:當時航展展館內配套不足,許多游客輾轉來到村里購買飲用水和各類零食小吃,這讓準備不足的譚觀友在第一屆航展期間多次斷貨,瓶裝水和各類飲料更是供不應求。

豐厚的收入讓譚觀友也在航展中看到了商機,與黃建強提供餐飲服務不同,譚觀友因為自身幾年來的“包租”經歷,讓他更看好民宿租住服務,這在他2000年修建自己新宅的時候充分體現:整個三層的小樓除一樓留下自住外,二樓和三樓都被他分割成了一個個大小不同的獨立單間,并按照酒店的標準配置了齊全的設備。

平日里,譚觀友和鄰居們將房屋租給附近尤其是航展館的建設工人;航展期間則租給前來參觀的游客。近乎100%的入住率、比平日高出幾倍的平均價格讓每屆航展期間都成為譚觀友和海澄村的其他民宿出租客一年中生意最火爆的時候;而平日的出租也為村子帶來了大量的人氣。現在,譚觀友所在的蓮塘自然村,幾乎每個有空置房間的住戶都將自家的房子租了出去,外來住戶的數量比本村人口高出一倍還多。

雖然航展能夠為譚觀友帶來短期的高額收入,但他更希望將更多的服務給平日里的住戶,身為蓮塘自然村的村長,譚觀友認為游客市場是一種短期的間歇性市場,而如何借助目前航展帶給村子的經濟效應,將其擴大化、長效化,則應該是村子未來發展的方向。將房子租給長住住戶,短期內的收入或許會受到影響,但卻能為村子留住更多的人口,常駐的人口將會帶給村子持續的消費,而人口的增加也能吸引更多的資金投入,幫助村子更好地發展。

航展期間能夠依靠龐大的客群獲得豐厚回報,但航展每兩年舉辦一次,更多的時候,村民仍然需要相對穩定的收入來維持日常開銷,譚觀友所在的蓮塘村通過出租房屋吸引附近務工者的方式為村內聚攏人氣,帶動村子的發展,而離航展館較遠,卻緊靠吉林大學珠海學院的安堂自然村則把目光投向了學生市場。在安堂村正對吉林大學珠海學院南門附近,已經形成了一條可提供客房近百間規模的“民宿”街,來校探望的學生家長和學生成為了他們的主要客源。雖然平日入住率僅為50%-70%,價格也相對親民,但全年相對穩定的客流也為村民們提供了航展之外的另一個經營途徑。

珠海第一村的新氣象

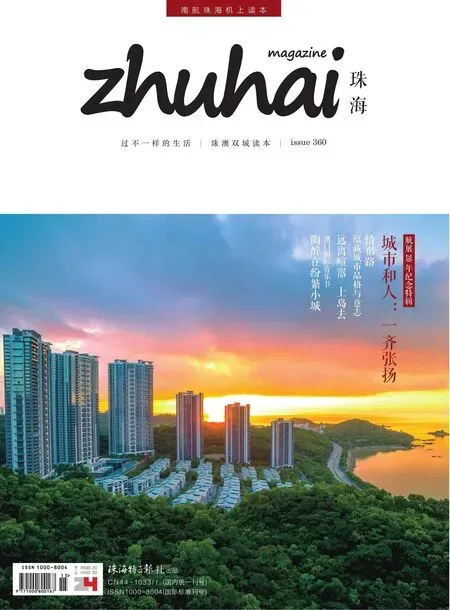

到2010前后,日漸富裕起來的海澄村人有了足夠的資金對自己的家園進行重新修建,一棟棟漂亮的小樓取代原本低矮老舊的自建房,給村子帶來了新的氣象,靠近路邊的村民也將臨街的民房改建為寬敞的商鋪,做起了長期生意。黃建強也通過與村委會合作,在航展館正對面的位置修建了一棟四層臨街商業樓作為其酒家的新店。

2013年,村委會通過與開發商和政府合作,將村莊進行整體規劃翻修,力圖將海澄村打造成為名副其實的“珠海第一村”。村民們希望復制航展經濟的成功經驗,憑借財政補貼,撬動社會投資,對原有沿街商鋪和商業街拆除重建或在原有基礎上改擴建,以便容納更多商戶,提高吸金能力。村委會陸續對蓮塘商業街、上表商業街、海澄市場進行升級改造,對海澄靠近航展館一側的沿街房屋外立面按照嶺南建筑風格進行“美容”,累計總投資4000多萬元。2014年航展期間,重修后的海澄村給前來參展的游客一個全新的形象,也吸引了更多游客前來村里消費。

依托航展帶來的經濟效應,響應金灣區政府和三灶鎮政府打造“航空小鎮”的新農村示范片建設工作,未來海澄村在做好航展服務業的同時,將進一步挖掘這一片區內的人文歷史和自然稟賦,突出鄉村休閑度假游的特點,提升海澄村旅游服務水準。同時,海澄村“愛情湖-古樹群”婚慶(攝影)基地、大學生創意基地、海澄村漁業文化館等特色項目亦將于一年內完成規劃設計并啟動建設。

20年來,珠海航展從無到有、從小到大,跟隨航展腳步的海澄村也從小漁村變成了名副其實的“珠海第一村”,他們是航展經濟的受益者,也是20年航展歷程的見證者。經歷過十屆航展的發酵孕育,海澄村已改變了當初被動接受的方式,開始主動挖掘航展帶來的經濟潛力,更多的村民不再執著于“撈一票”的想法,他們希望通過航展聚攏的人氣,將海澄村的整體形象宣傳出去,讓更多的人認識海澄村,吸引航展之外的人群來到村里投資、消費。曾經單純依賴“航展效應”獲得周期性財富收入的海澄村,已經開始重新思考他們和航展的“共生關系”。

Find the business opportunity brought by the Air Show