吳衛鳴繪畫藝術多棱鏡折射出的璀璨之光

文|孫凱

圖|由采訪對象提供

吳衛鳴繪畫藝術多棱鏡折射出的璀璨之光

文|孫凱

圖|由采訪對象提供

《無題》 布本丙烯

尺寸:120x240 cm

日期:2011年10月02日

介紹:讓思緒自由進出抽象空間之中

在吳衛鳴先生的身上,既有來自西方的浪漫與恣意,但同時更又謹守著東方文化里最重要的鉆研與傳承。印刻在他藝術線條上的中與西,體現在他的經歷里,他的美術作品之中,也體現在他對澳門情有獨鐘的融會貫通與熱愛之上。

因緣際會,成就傳奇人生

吳衛鳴所走過的這五十余年,可謂豐富而富有傳奇色彩:出身寒門的他,繪畫的啟蒙老師是甘長齡老先生;在出國并不普遍的上個世紀,他曾兩次赴葡萄牙留學;進入公職三十余年的他已任澳門文化局局長;但同時他又是研究中國畫論的學者,在廣州美術學院獲博士學位后,現如今又是中國美術學院的博士研究生……

豐富的人生經歷和多重身份,吳衛鳴卻認為“一個人,像一個三棱鏡一樣,可以透出許多光來,他可以有很多身份:畫家、父親、丈夫……像發散出的很多的光一樣,這是沒有沖突的;搞現代畫、抽象畫、搞設計、搞研究……這也是沒有沖突的。這只是個人內心的思維表達和表現形式不同,其內核是不變的。”在多元文化的熏陶下成長的吳衛鳴,自有一種不隨波逐流的態度。

在出版于1989年的畫集《吳衛鳴速寫集》的卷首語中,吳衛鳴回憶起兒時在澳門的巷弄之間向“甘生”問好——他口中的甘生,正是甘長齡先生。成為甘長齡老先生的徒弟,實在是機緣巧合:早在吳衛鳴幼年時期,甘長齡先生偶然經過吳衛鳴的家,被其門口所種的菊花吸引,也被吳衛鳴爺爺臉上飽經風霜的皺紋所吸引,于是在他家門口作畫。這次偶遇,令吳衛鳴的哥哥與他先后成為了甘長齡先生的門下弟子。吳衛鳴感慨道,若沒有甘長齡老先生,今日的兄弟倆也永遠不會想到自己能夠成為畫家。

《無題》 布本丙烯

尺寸:150x210 cmcm

日期:2015年09月26日

介紹:讓空間留下沖動時間的軌跡

在學畫的這條路上,除了甘老先生外,吳衛鳴還遇到了許多貴人。上世紀八十年代,他進入澳門文化局,當時其上司是一個葡國人,見到這個繪圖員的畫后,他對吳衛鳴說:“你繪畫畫得很好了,但是你要到更廣闊的世界去,澳門太小了。”這便成為他兩次赴葡留學的契機。但習慣了澳門這片彈丸之地的他,在國外的生活并非一開始便一帆風順。在他第一次遠赴巴黎參觀現代藝術展的時候,由于看不懂現代藝術,只在展館待了幾分鐘就跑了出來,特意轉機帶吳衛鳴來參觀展覽的上司對他的表現甚為不滿,甚至說他的“腦子像花崗巖一樣”頑固不化。

然而這次并不太愉快的經歷,卻讓他開始了解現代藝術這種藝術表達形式,漸漸地,他也喜歡上了現代藝術,除了傳統的水彩畫和寫生外,他也開始嘗試現代畫、版畫和速寫。近20年來,吳衛鳴在現代繪畫、綜合表現藝術作品方面成就驚人,是澳門出類拔萃的現代藝術家。不僅如此,他致力于參與、推進澳門的現代藝術海報設計,為澳門在國際上贏得了有口皆碑的聲譽。

用速寫為中西藝術正名

速寫,在吳衛鳴的美術創作中占有相當大的分量。許多人將速寫誤認為是草圖或看成是草稿,使用速寫為水彩、水粉等其他藝術形式勾畫輪廓和草稿成為許多畫家常用的創作方式。而在吳衛鳴眼中,速寫本身就是藝術。“速寫本身是有生命的,它不是依附在其他的藝術形態才能反映出來”。相反,吳衛鳴還將自己在素描、油畫等其他藝術形式創作中對線條的經驗,對空白的掌握等表現技巧融入到他的速寫創作中。

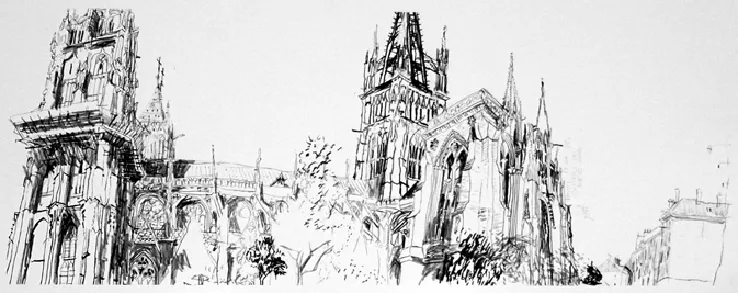

吳衛鳴出生在澳門,而這片多元的土地也成為了吳衛鳴創作靈感的沃土。在澳門這片有著四百多年東西方文化交融土地上,至今還保留著自十六世紀始不同時期的歷史建筑,尤其是那些各具風格的教堂、宗廟等建筑,至今依然屹立在澳門的大街小巷中,成為一道獨特的風景。對于每一個在澳門長大的人來說,這些大大小小的歷史建筑構成了澳門的文化風景,也賦予了這座城市中西交融的城市內涵。就這樣,在吳衛鳴的速寫本上,有西方教堂的異域浪漫,也有古代廟宇及老街巷的市井趣味;有一磚一瓦的齊整,也有山海之間的恣意。他用黑白分明的線條,講述在澳門這片土地上,中西文化奇妙的交融。

魯昂·主教座堂

速寫

速寫本身是有生命的,它不是依附在其他的藝術形態才能反映出來。

用筆觸重新審視中國宗族文化

吳衛鳴從澳門出發,在歐羅巴文化中吸收養分,然而現在的他,卻轉向了中國畫論研究。從歐羅巴文明到華夏文明,是他對傳統藝術的珍重。1997年,吳衛鳴第一次見到掛在祠堂里的先祖畫像之后,便被其背后所代表的藝術和文化內涵所吸引,自此以后,對傳統祖先繪像的研究就成為了他的主要課題。吳衛鳴認為,中國的“祖宗畫像”無論是線條還是用色,都是非常完美的,然而這么美麗的作品卻無人理睬,實在太可惜了。文革時期大部分的畫像難逃被搶被毀的厄運,而在當今時代,祖宗畫像日漸銷聲匿跡,卻是因為我們自己將這些珍貴的傳統文化丟棄了。

吳衛鳴擔心,要是他再不去研究,這些祖先繪像和其代表的中國古老宗族文化將會在不久的未來徹底消失在人們的視線中。但自幼在澳門長大,后來學習西方繪畫藝術的吳衛鳴自覺自己對中國傳統文化的研究水平有限。于是,一個背包、只身一人的吳衛鳴來到廣州美院修研中國畫論研究,后來又轉赴中央美院繼續深造;吳衛鳴對中國傳統藝術文化的研究,不單停留在書卷堆、象牙塔之中,更是印在他行走在世界各地參觀的足跡上。吳衛鳴在學習之余,還獨自一人前往國內各地,深入鄉村采集素材,更遠赴世界各地的博物館、展覽館參觀館藏的“祖宗畫像”。

“如果一個東西,你知道它的內涵,知道它的意義,那么你看這個東西的眼光就改變了。普通人看到的是一張普通的人物畫像,你可能在大街上、在古玩城上看到,或許你看也不看就走過去了,但如果是知道是老祖宗幾千年來生活在同一個概念里面,這是我們中國人的價值觀念所在,你知道這個背后所傳達的意義之后,你看待這些東西的目光就不同了。”

而吳衛鳴現在做的,就是將這些被歷史埋沒的“祖宗畫像”應有價值重新發掘出來,讓每一個中國人都能看到并重新認識到這些寄托在畫像之上的深厚歷史文化和璀璨藝術價值。