我國土壤環境管理政策制度分析及發展趨勢

孫寧*,馬睿,朱文會,張紅振

(環境保護部環境規劃院,北京 100012)

我國土壤環境管理政策制度分析及發展趨勢

孫寧*,馬睿,朱文會,張紅振

(環境保護部環境規劃院,北京100012)

我國土壤環境修復屬于政策驅動型產業,完善政策制度和標準體系對推動我國土壤修復健康發展、保障土壤環境安全具有重要意義。本文從國家和地方兩個層面,系統分析了我國當前已經發布的土壤污染防治相關環境管理政策法規和技術標準現狀、內容特點及其在推進土壤環境管理過程中發揮的作用,總結歸納出國家層面環境管理文件和地方層面制度建設的不同特點。針對國家層面和地方層面環境管理文件的不同特點,結合“十三五”國家土壤污染防治行動計劃體現的土壤環境管理總體思路和任務要求,借鑒國際土壤污染防治制度建設經驗,提出“十三五”時期我國土壤污染防治政策制度和標準體系建設的主要方向,即“一中心、三方向”,包括基于風險管理的分級分類核心思想,重點提高政策制度操作性、提高技術標準的精細化和針對性、提高關鍵環境管理的有效性三個主要方向。

土壤;污染防治;政策制度;標準體系;環境管理

引言

我國土壤環境狀況不容樂觀,土壤總點位超標率為16.1%,輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%,嚴重影響土壤環境安全。行之有效的監管體系是保障土地再開發利用、農產品環境安全的重要抓手。本文在充分研究、分析目前國內土壤污染防治相關政策法規制度的基礎上,從國家和地方兩個層面,系統分析了我國當前已經發布的土壤污染防治相關環境管理法規政策和技術標準現狀、內容特點及其在推進土壤環境管理過程中發揮的作用,總結并歸納出國家層面環境管理文件和地方層面制度建設的不同特點,以期為“十三五”時期我國土壤污染防治政策制度和標準體系建設提供參考。

1 國家政策法規和標準體系制定現狀及分析

1.1制定現狀

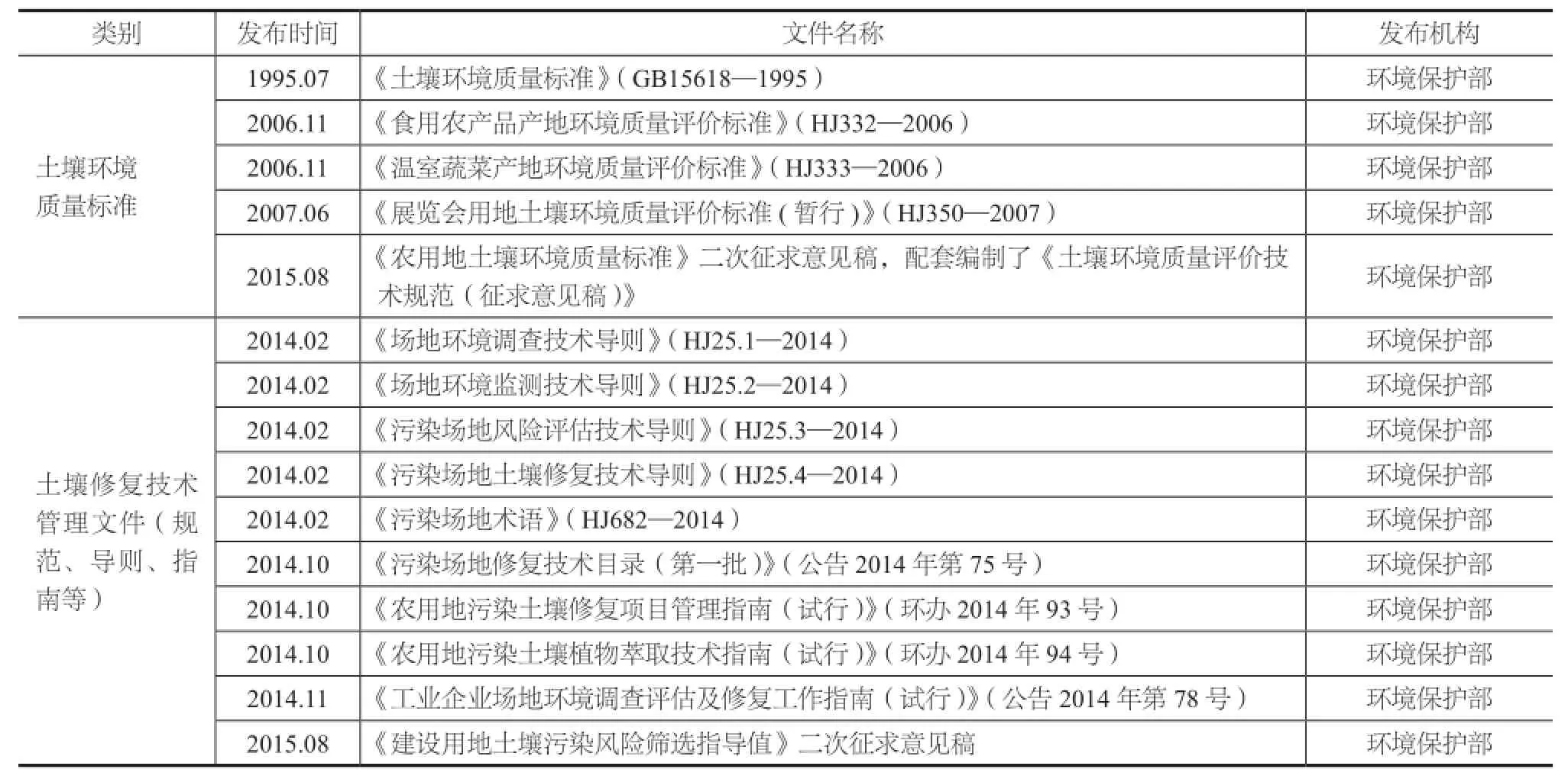

截至目前,國家層面制定的法規標準等文件共計30項,其中與污染場地環境管理具有一定相關性的法律2部,國務院發布的法規文件5部,作為污染場地環境管理主管部門的環境保護部發布的部門規章和行政性文件5部,其他部委發布的6部,國家發布的與污染場地相關的環境管理文件匯總見表1。技術標準方面,環境保護部制定的土壤環境質量標準5部,調查、評估、修復技術規范等文件10部,環境保護部發布的污染場地管理技術標準匯總見表2。

表1 國家發布的與污染場地相關的環境管理文件匯總

表2 環境保護部發布的污染場地管理技術標準匯總

從2004年開始,經過十余年的努力,我國污染場地管理思路和制度框架建設逐漸明晰,已經基本明確了我國污染場地全過程管理思路、制度建設、職責確定和技術方法框架。回顧土壤污染防治法規制度和標準體系建設的十余年歷程,可分為兩個階段。

啟動階段:2004—2011年。2004年國家環保總局出臺企業搬遷改造遺留場地環境管理要求,拉開了我國污染場地環境管理的序幕。2008年制定了《加強土壤污染防治工作意見》,2009年制定了《污染場地土壤環境管理暫行辦法》(征求意見稿)、《工業污染場地環境評估與修復管理辦法》(征求意見稿),在土壤污染防治制度建設上進行嘗試和探索。2009年征求意見稿的土壤環境管理辦法雖然公示并開展了意見征詢工作,但由于認識不統一、時機不成熟等原因,并未正式發布。在這期間,為配合上海世界博覽會召開土地環境修復需要,制定了《展覽會用地土壤環境質量評價標準(暫行)(HJ350—2007)。

制度建設加速期:2012年至今。全國各地場地污染問題不斷顯現,污染場地環境和人體健康影響與危害不斷引發社會關注,國際污染場地環境管理理念、經驗教訓和發展趨勢不斷促進我國加深對污染場地環境管理的認識,制度建設明顯發展[1]。2012年制定了《關于保障工業企業場地再開發利用環境安全的通知》表明,國家已經充分認識到工業企業場地再開發利用過程中的環境與風險問題,提出了多部門加強協作和再開發利用過程中環境管理的主要程序問題,該文件是部分場地環境管理起步較早的如重慶、北京、江蘇等地開展地方實踐的重要依據。2013年國務院辦公廳發布《關于印發近期土壤環境保護和綜合治理工作安排的通知》(國辦發〔2013〕7號),該通知在較大程度上發揮了“十二五”期間全國土壤環境保護和污染防治總體規劃的作用,江蘇、浙江等省紛紛依據該通知的要求,制定了本省綜合整治行動方案,明確了土壤污染防治的主要原則、思路和重點任務。2014年環境保護部發布了《關于加強工業企業關停、搬遷及原址場地再開發利用過程中污染防治工作的通知》(環發〔2014〕66號),與2012年發布的環發〔2012〕140文件相比,該文件在認識程度、程序建設等方面都有明顯加強。2014年4個場地修復技術導則的出臺,大大加強和規范了污染場地環境管理關鍵環節的技術方法。在國家的帶動下,加快了相關省份,如北京、重慶、浙江、江蘇等污染場地地方環境制度建設和技術規范標準的制定。

“十三五”期間,隨著國家土壤污染防治行動計劃的頒布、土壤污染防治法律的出臺,我國土壤環境保護和污染防治制度建設將進入完善期,制度體系將更加成熟和定型,制度執行效果將不斷顯現。

1.2特點分析

通過國家層面政策法規和標準體系文件的綜合分析,總結歸納出我國國家層面環境管理制度建設具有以下特點:

1.2.1以再開發利用的污染場地為重點建立環境管理制度,并通過省級試點,上下聯動,加強政策制度的針對性和有效性

環境保護部抓住城市環境管理中的現實問題和突出問題,以城市退出后再開發利用場地的管理為抓手和重點,借鑒國際經驗[2,3],開展再開發利用污染場地的管理。環發〔2012〕140號文件和環發〔2014〕66號兩個文件一脈相承,總體明確了我國污染場地環境管理的主要制度要求和程序要求,對推動地方污染場地環境管理制度建設發揮了重要的推動作用。為進一步落實兩個通知要求,指導地方加強對污染場地全過程環境監管,2014年11月開始,環境保護部組織湖南、重慶兩省市以及江蘇靖江、常州等市開展了污染場地環境監管試點工作。通過上下聯動方式,針對突出、難點問題,在試點地區開展有針對性的探索實踐,這對推進污染場地環境管理具有重要的意義。

1.2.2場地流轉與再開發利用的強制調查制度和多部門協調機制是當前制度建設中的重點

總體來看,擬開發利用的關、停、搬遷場地,未按有關規定開展場地環境調查與風險評估的,禁止進行土地流轉;污染場地未經治理修復的,禁止開工建設與治理修復無關的任何項目。這些規定已通過國家規定和各省規定達成了共識。已有的污染場地管理實踐表明,實現上述規定,必須多部門齊抓共管,建立聯動機制。環發〔2012〕140號文件和環發〔2014〕66號兩個文件都將多部門聯動工作機制的建立作為首要要求提出,隨后重慶、浙江、江蘇等地以政府發文或者多部門聯合發文等形式,理順污染場地調查評估、場地收儲、場地流轉、治理修復的前后關系,明晰污染場地搬遷、修復、收儲、流轉、再開發等過程中,環境、規劃、國土、工信等相關政府部門的管理責任,加強統籌協調,與現有制度進行充分銜接,推進污染場地安全開發利用。

1.2.3污染場地環境調查、分類與清單管理制度是其他各項制度實行的重要基礎和前提

美國污染場地修復超級基金對我國的重要啟示之一,是要優先建立污染場地環境調查、分類與清單管理制度,高度重視場地調查,按照一定規則和程序評判,一旦確認為優先修復地塊,就要按照相應程序實施修復[4,5]。清單管理制度的重要作用表現為摸清底數、突出重點和有序推進。我國場地環境管理的根本性問題也正是“底數不清”。為此,環發〔2012〕140號文件和環發〔2014〕66號兩個文件將區域內污染場地環境調查、分類與清單管理制度作為重要內容,提出了任務要求。相信隨著“土十條”的發布,國家、省級、地級市等不同層級污染場地調查和污染清單工作將大范圍啟動,急需總結已有實踐經驗,盡快組織制定區域調查和清單建立的技術方法和程序方法。

1.2.4貫徹體現污染場地環境風險管理思想

我國在借鑒美國超級基金風險管控經驗的基礎上[6],逐步推進污染場地環境風險管理,并強調頂層設計。編制中的《土壤污染防治行動計劃》也提出了對建設用地按照風險分類管理,對受污染農用地按照風險和危害大小,實施分級管控的監管要求。土壤環境保護標準層面,需要修訂編制更科學、更合理的基于風險的標準。國家層面,已經從強制性的土壤環境質量標準,向基于風險的更科學、更合理的風險篩選標準和分類細化的環境質量標準轉變和強化。

1.2.5形成污染場地全過程管理關鍵環節的國家環保標準體系

2014年環境保護部頒布了與污染場地修復相關的5個技術導則為土壤和地下水污染修復工程實施提供了技術支撐,提出了適合我國國情的場地環境管理技術原則、模型和路線圖,規定了開展場地土壤和地下水環境調查、場地環境監測、健康風險評估、污染場地土壤修復技術方案編制工作應遵循的基本原則、程序、工作內容、技術要求,規范了相關術語定義,初步形成了涵蓋污染場地環境管理主要環節的國家環保標準體系。

2 地方政策法規和標準體系制定現狀及分析

2.1制定現狀

地方政策法規和標準體系建設以地方土壤污染防治條例制定和綜合整治方案(規劃)為總體指導,以地方污染場地環境管理辦法的制定為重要手段,覆蓋污染場地環境管理全過程中的調查、監測、風險評估、方案編制、工程設施、環境監理、項目驗收、后期評估、土地再利用等各個環節。

2.1.1土壤污染防治辦法

目前,福建和湖北兩省在國家出臺土壤污染防治法律之前率先制定了省級土壤污染防治法規,對明確本省污染土壤環境管理思想、原則、制度、職責和處罰要求,規范和提高本省土壤污染防治水平,推動國家和其他省份土壤污染防治法規建設發揮了重要和積極的作用。

2.1.2綜合整治方案

2011年浙江省人民政府印發《浙江省清潔土壤行動方案》(浙政發〔2011〕55號),提出的土壤環境保護目標、原則、思路、重點等,從目前來看,仍是非常適宜、務實和準確的。2014年廣東省環保廳發布《廣東省土壤環境保護和綜合治理方案》(粵環〔2014〕22號),明確了廣東污染場地的分類管理規定,以及對受污染土壤的風險控制。綜合整治方案解決了地方總體思路、原則和方法問題,指出了不同階段的工作任務,類似于該省土壤污染防治的規劃作用。

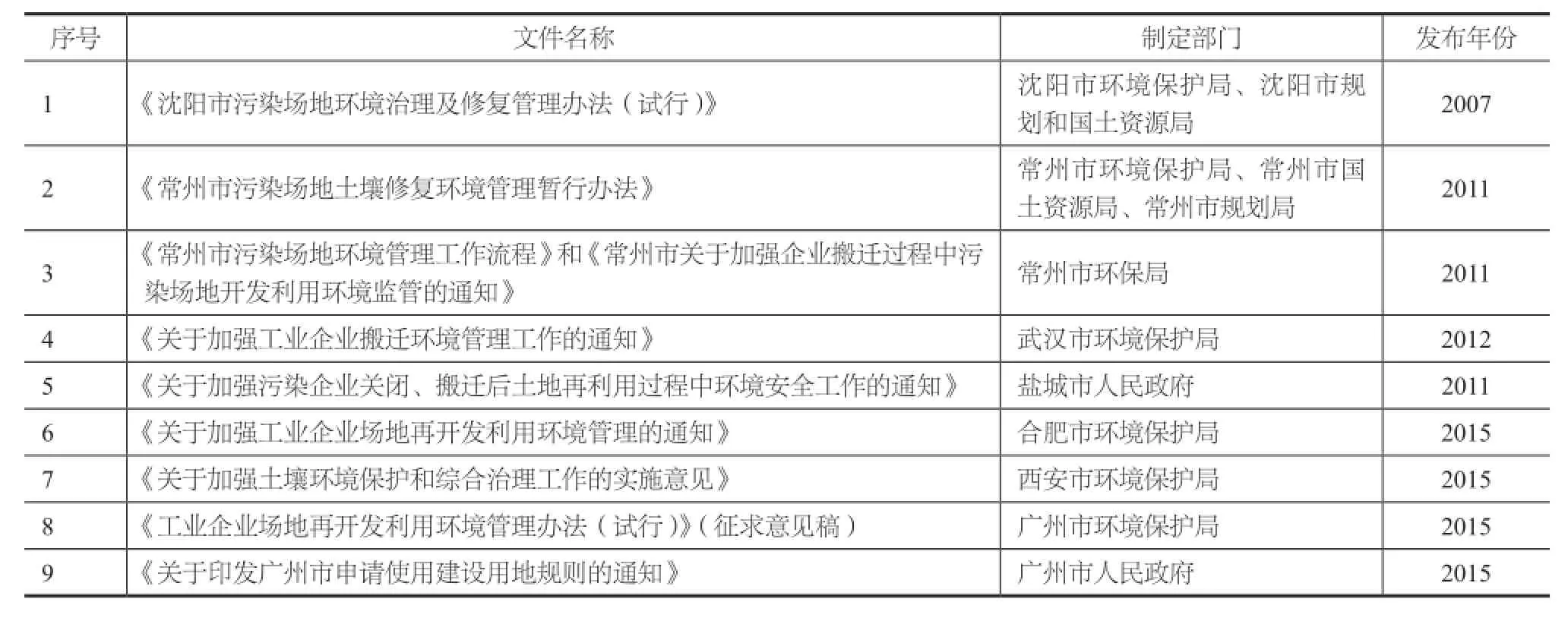

2.1.3環境管理辦法

重慶、浙江、江蘇和上海等地先后制定了加強工業企業污染場地開發利用環境管理的文件,對污染場地全過程的環境管理進行了規定,部分省份制定的污染場地環境管理文件見表3,部分地級市發布的污染場地環境管理文件見表4。

表3 部分省份制定的污染場地環境管理文件

表4 部分地級市發布的污染場地環境管理文件

2.1.4全過程技術文件

地方政府和環保部門制定的污染場地環境管理辦法,都很重視污染場地全過程風險管控,涉及調查與監測、風險評估、修復方案編制、環境監理、驗收管理、后評估及再利用、從業管理等環節,見表5。

表5 部分省市制定的污染場地環境管理技術文件

當前,地方政策文件的制定主要表現出三個特點:①不均衡性。污染場地環境管理在各地的實踐基礎條件和認識不一,地方政策文件的制定進展表現出明顯的不均衡性。②向操作方向細化。相關省份比較重視細則、指南等文件的制定,在各個程序環節中,加強操作的細化要求,提出可參照執行的表格、編制大綱、指南等文件,有利于操作的規范性和科學性。③朝系列性、配套性方向發展。地方制定符合地方管理需要的各項制度和標準,不斷完善自身體系。北京、重慶在這方面表現較為突出。

2.2特點分析

通過對地方層面環境管理文件的綜合分析,總結歸納出地方層面環境管理制度建設的特點。

2.2.1明確了場地環境監管的主要場地類型對象

各地管理文件普遍明確了污染場地環境管理的主要場地類型和對象。例如,浙江將重污染企業關停搬遷后的場地;歷史上曾用作重污染企業生產用地,且擬開發利用的場地;飲用水源區、基本農田保護區等環境敏感區域內,曾用于工業生產或發生污染事故的場地納入管理范疇。

2.2.2總體建立了污染場地環境管理的主要程序

各個管理辦法普遍明確了污染場地的開發利用,應當實行環境污染狀況調查、環境風險評估和修復制度。例如,上海市管理辦法規定了調查評估程序、調查評估單位從業要求,規定了治理修復方案編制、治理修復工程施工和治理修復驗收三個階段的要求及從業要求。

2.2.3重視源頭污染防控要求

各地普遍重視污染場地源頭控制,貫徹“保護優先,預防為主”的原則。各地均注重利用主體功能區規劃、土地利用總體規劃、城鄉規劃和土壤污染防治規劃等,合理規劃產業布局,嚴格產業準入,防止新增建設項目造成新的土壤污染,淘汰嚴重污染土壤環境的工藝和設備,依法限期整治或者關閉不符合產業政策的污染企業。福建、湖北、江蘇、廣東等地均將環評作為重要抓手,建設項目的環境影響評價應當包含對土壤環境質量可能造成影響的評價及相應預防措施等內容。

2.2.4界定出修復責任人/責任方及其責任

各地的土壤環境管理文件對污染場地責任人/責任方及其責任進行了界定,遵循“誰污染、誰治理”的原則,借鑒超級基金經驗,初步明確了責任相關方的責任和義務,厘清責任主體,明確資金責任,為促進污染場地修復行業健康、有序發展奠定了基礎。

2.2.5多部門分工明確,建立協同管理機制

從浙江、上海等地發布的文件規定來看,不同部門在場地管理中的不同環節承擔不同作用。總體來看,環保部門主要負責工業企業及市政場地再開發利用過程中的場地環境保護工作,實施統一監督管理,組織建立污染場地清單,建立場地環境分級管理制度,加強污染場地風險評估和治理修復活動的監督檢查,完善相關地方標準及規范體系。

3 我國環境管理制度建設的主要方向

當前,我國土壤污染防治面臨諸多問題和挑戰,法律法規缺失、監管政策不夠完善、技術標準體系尚不健全等是土壤污染防治各項問題中的根本性、瓶頸性問題。根據環境管理制度現狀和需求,筆者認為“一中心、三提高”是“十三五”期間我國土壤污染防治政策制度和標準體系建設的主要方向,其中,“一中心”是指基于風險管理的分級分類核心思想,“三提高”是指著重提高政策制度操作性、提高技術標準的精細化和針對性、提高關鍵環境管理的有效性三個方向。

3.1進一步強化基于風險的分級分類管理核心

國際經驗表明,基于風險的分類管理是土壤修復的重要經驗。根據土壤未來用途、污染現狀、暴露途徑、開發利用必要性等因素,分類實施風險控制措施或者修復工程措施,避免我國在底數不清、技術標準體系不健全、資金短缺的現實國情下盲目投資。大力強化風險管控核心,這就要求“十三五”期間我國污染場地環境管理體系建設中,必須將風險評估和風險管控貫穿于全過程管理中,尤其是在污染場地技術標準體系建設中,需針對不同類型、不同特點場地、不同修復治理工藝環節的環境風險進行評估,建立適合我國國情的以風險評估為導向和特征的技術標準體系。

3.2提高政策的可操作性

國家應進一步完善政策法規和技術標準體系,加強不同部門之間的溝通,在污染場地環境管理的難點、重點和突出問題上,大膽創新和引領,建立適合我國國情的污染場地環境管理制度框架和政策導向。地方應根據國家制度和要求,加快各省污染場地地方性管理規定和技術規定的制定,形成以國家管理統領、地方管理為主的管理體系。各地應以已開展的修復案例為突破口,對相同行業或相同特征污染場地的修復成果進行分類,加強學習和借鑒,加強實踐、評估與總結,尤其是在執行國家統一標準和規定的情況下發生的不適合本區域管理現實和需要的地方,需要重點進行研究,需要結合本區域污染場地環境管理的實踐經驗和需要,在國家管理文件框架內,制定本區域更細致、更具有操作性和適用性的管理細則。

3.3提高技術標準的精細化和針對性

首先,從國外經驗來看,分區域、分類型制定不同地區、不同污染物、不同場地特性的土壤污染技術篩選體系和修復標準是總體發展趨勢,對我國而言,地方層面上制定區域土壤技術篩選體系和修復標準是切實可行的。目前部分省份和地市已經開展了篩選值或修復標準制定的實踐,各地應在借鑒其他地市標準制定和執行過程經驗的基礎上,充分結合本地污染場地調查評估特點,從本地建設用地發展規劃、用途等特征出發,加快制定各自的污染風險篩選標準或修復標準。

其次,應盡快建立污染場地調查地方細則或操作指南,建立污染場地清單建設程序、方法和相應的管理制度。“十三五”期間,各省市應加快開展轄區范圍內污染場地的調查,建立不同等級的污染場地清單。

最后,建立污染場地風險管控和修復工程的技術經濟學體系非常重要。加快制定針對不同污染物類型、不同治理修復技術的工程技術系列規范(或標準),朝著系列化、規范化、成套化方向細化。工程技術規范制定中,應重點加強不同工程技術參數、投資運行成本參數等技術經濟定量數據的研究和總結,不斷提高我國污染場地修復工程設計技術水平,降低修復過程中資源能源消耗數量,促進可持續修復技術的應用和發展。

3.4提高關鍵環節制度的有效性

當前應重點細化現有在產企業土壤污染防治規定要求。場地的源頭預防和控制是場地環境管理的前提和重要制度,目前關于在產場地環境管理方面的要求還比較少,如何預防或減輕這些場地的污染、明確污染防治責任等,都需要進一步細化。

加快環境監理、竣工驗收、修復后跟蹤監測、修復后評估等當前最為薄弱的制度建設。隨著我國污染場地修復工程的不斷推進,環境監理、竣工驗收、跟蹤監測、再利用等環節管理需要日益緊迫,但無論國家層面還是地方層面,這些環節的制度建設還相當薄弱,需要加快制度研究和制定。在這個過程中,需要解決“重修復、輕評估”的現實問題,在“十二五”完成驗收的修復項目中選擇部分項目,開展場地修復長期效果評估及經濟有效性研究,積累經驗,建立制度和方法,同時不斷修正和提高修復技術水平。

加快污染場地信息公開和污染場地修復責任追究制度的建立。近期社會普遍關注的常州毒地事件,再次引發了社會公眾對修復工程過程管理、質量管控、信息公開、責任追究等制度的呼喚。在環境保護新形勢下,信息公開和責任追究制度尤為迫切,通過運用社會監督力量和建立修復工程實施過程中相關方的責任機制,推動修復產業健康發展。國家應盡快結合常州毒地事件的經驗教訓,有針對性地開展信息公開和責任追究等關鍵政策和制度的設計。

加快建立污染場地修復融資機制。研究建立污染場地修復活動的可持續籌資機制,明確不同方面,如企業、社會、政府等不同方面承擔修復資金責任的原則與先后順序,必須始終堅持污染者付費原則,誰污染,誰負責承擔修復費用,強調造成污染的責任方的出資責任和意識。同時,在無主的情況下,優先實施土地開發收益者付費方式,事關重大性、熱點性的修復工程,政府承擔資金責任。加強場地修復投融資模式的研究與示范。

實踐綠色和可持續修復理念。污染場地綠色可持續管理已經成為歐美國家當前熱點,已有較為完整的標準體系和實際應用。充分學習發達國家綠色和可持續修復的內涵、特點、管理要求、技術要求,在我國現階段的場地修復和管理過程中,綜合考慮污染場地人體健康和生態環境風險、環境二次污染、技術有效性、技術安全性、公眾可接受程度、經濟效益分析、環境效益分析、社會效益分析等具有重要的現實意義。通過借鑒國際經驗,采用費用效益分析、環境足跡分析、生命周期評估、多目標分析等多種決策支持手段和方法,對修復技術進行篩選,以實現凈環境效益最大化,對已開展修復項目進行回顧性評價以形成符合我國實際情況的標準導則體系,從環境、社會、經濟三方面開展場地修復可持續性評價,以促進我國污染場地管理綠色和可持續發展,這也是“十三五”期間我國污染場地管理體系完善階段的發展方向和重要內容。

[1]谷慶寶,顏增光,周友亞,等.美國超級基金制度及其污染場地環境管理[J].環境科學研究,2007,20(5):84-88.

[2]QUARLES J,STEINBERG W M.The superfund program at its 25th anniversary[J].Environmental law reporter:news & analysis,2006,36(5):10364-10369.

[3]U.S.Government Accountability Office.Superfund program:current status and future fiscal challenges(GAO-03-850)[EB/OL].Washington,DC:U.S.Government Accountability Office,2003 [2006-08-26].http://www.Gao.gov/highlights/ d03850high.pdf.

[4]U.S.EPA.National priorities list for uncontrolled hazardous wastesites[J].Federal Register,2006,71(75):20016-20022.

[5]U.S.EPA.CERCLIS datebase[EB/OL].Washington,DC:U.S.EPA,2006 (2006-08-15) [2006-08-26].http://www.epa.gov/ superfund.

[6]U.S.EPA.FY 2004 superfund annual report (EPA-540-R-05-001)[EB/OL].Washington,DC:U.S.EPA,2005 [2006-08-26].http:// www.epa.gov/superfund.

Analysis of Environmental Management Policy System for Soil Pollution Prevention and lts Development Trend in China

SUN Ning*,MA Rui,ZHU Wenhui,ZHANG Hongzhen

(Chinese Academy for Environmental Planning,Beijing 100012)

Soil environmental remediation in China is a policy driven industry at present,so it's very important to improve the policy system and standard system to promote the healthy development of soil remediation and protect the safety of soil environment.From the national and local levels,this paper gave a systematic analysis on the current situation,content,characteristics of the released soil environmental management policies and technical standards,and their impacts in the process of promoting soil environmental management.According to the different characteristics between national and local environmental management documents during the construction,combining the general idea and tasks demand of the National Action Plan on Soil Pollution Prevention and control in the 13th Five-Year period,and the related international experience,main directions of the policy system and standard system construction for soil pollution prevention and control during the 13th Five-Year period were proposed,including system construction with risk management as core,improvement of its interoperability,precision and effectiveness.

soil; pollution prevention; policy regime; standard system; environmental management

X53

1674-6252(2016)05-0050-007

A

10.16868/j.cnki.1674-6252.2016.05.050

*責任作者:孫寧(1973—),女,研究員,主要研究方向為污染場地環境管理與修復、重金屬污染防治與管理研究,E-mail:sunning@caep.org.cn。