成渝經濟區城市經濟發展水平比較研究

程國家

[摘 要]經濟發展水平是衡量城市綜合實力與發展潛力的首要指標與基本單元,文章運用因子分析與聚類分析的基本方法,選取衡量經濟發展水平的10個主要指標,在構建城市經濟發展水平評價指標體系的基礎上,對成渝經濟區內16個城市的經濟發展水平進行分類與排序,從而進一步揭示出成渝經濟區城市經濟發展的影響因素,并據此提出相應的提升策略。

[關鍵詞]成渝經濟區;經濟發展水平;對比分析

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2016.38.026

1 研究背景介紹

成渝經濟區位于我國西部,是西部最發達和城市最集中的區域。成渝經濟區占地面積約20萬平方公里,占四川省和重慶市總面積的35.75%,全國總面積的2.7%,常住人口9960多萬人,由35座城市組成,包括成都、重慶兩個特大城市,16個中等城市和17個小城市。其GDP總量超過了川渝兩地的90%。成渝經濟區有西部唯一的直轄市和世界最大的水庫,區位優勢非常明顯,是國家“十二五”規劃重點建設的四個區域之一,面臨著經濟騰飛的大好機遇。2011年5月5日,國務院正式批復《成渝經濟區區域規劃》,明確了成渝經濟區發展的近期目標和遠期目標:到2015年,建成西部地區重要的經濟中心;到2020年,成為中國綜合實力最強的區域之一。[1]

經濟發展水平是衡量區域發展狀況與綜合實力的首要指標與基本單元。對成渝經濟區的城市經濟發展水平進行比較分析,有助于城市正確認識自身的位置,認識競爭對手、合作伙伴的優劣勢,并制定正確的競爭與區域合作戰略,有助于成渝城市群內部各城市間實現合理有序的競爭、充分積極的合作,形成優化的成渝經濟區總體布局與發展戰略,對于提升城市綜合實力和挖掘城市發展潛力具有重要的現實意義。[2]文章在對成渝經濟區城市經濟發展水平進行指標選取的基礎上,構建評價城市經濟發展水平的指標體系,運用因子分析與聚類分析的統計方法對成渝經濟區內城市經濟發展水平進行實證分析,以提升城市群整體競爭力和實現內部的協調發展。

2 研究方法選取與指標體系構建

2.1 研究對象與范圍確定

根據《重慶市人民政府四川省人民政府關于推進川渝合作共建渝蓉經濟區的協議》,成渝經濟區是以成都和重慶為雙經濟中心,包括四川省內綿陽、德陽等在內的14個沿高速公路、鐵路的城市和重慶1小時經濟圈的23個區縣[3]。基于此,本文城市經濟發展水平的研究對象包括成都和重慶兩個省會城市以及綿陽、廣安、達州、瀘州、南充、遂寧、資陽、內江、自貢、宜賓、德陽、眉山、樂山、雅安14個沿高速公路、快速鐵路、黃金水道的地級市。

2.2 研究方法選取

為了更好地測量與分析成渝經濟區城市經濟發展水平,文章在構建評價指標體系的基礎上,采取因子分析與聚類分析的基本方法,對成渝經濟區城市的經濟發展水平予以測度、評價,并有針對性地提出推進成渝經濟區城市經濟發展水平提升的對策建議。因子分析的基本思想是,對觀測變量進行分類,將相關性較高、聯系比較緊密的變量分在同一類中。不同類別變量之間的相關性較低,那么每一類變量實際上就代表了一個基本結構,即公共因子。對于所研究的問題就是試圖用最少個數的公共因子的線性函數與特殊因子之和來描述原來觀測的每一變量。[4]聚類分析實質是一種建立分類的方法,它將一批樣本數量或變量按照它們在性質上的親疏程度在沒有先驗知識的情動下進行自動分類。[5]

2.3 評價指標體系構建

為了更為有效地對成渝經濟區的經濟發展水平進行測度,文章對各類指標進行了分析篩選,最終選取人均GDP、固定資產投資總額、地方公共財政收入、全部單位就業人員平均工資、農村居民人均純收入、城鎮居民人均可支配收入、非農人口比重、非農產值比、第三產業就業比重、第三產業產值比10個指標來構建評價指標體系。

2.4 數據來源與處理

為保證評價的準確性與科學性,本文的研究數據均來源于《四川統計年鑒2013》與《重慶統計年鑒2013》,研究成渝經濟區2012年的城市經濟發展狀況。運用統計軟件SPSS17.0對原始數據進行相關處理。

3 評價結果比較分析

3.1 成渝經濟區城市經濟發展水平影響因素的因子分析

對數據進行KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)檢驗和巴特利特球度檢驗(Bartlett Test of Sphericity),結果顯示,KMO檢驗值為0.729,大于0.6;巴特利特球度檢驗值為212.185,其顯著性水平為0.000,小于0.05,因而拒絕原假設,認為所選數據適宜作因子分析。

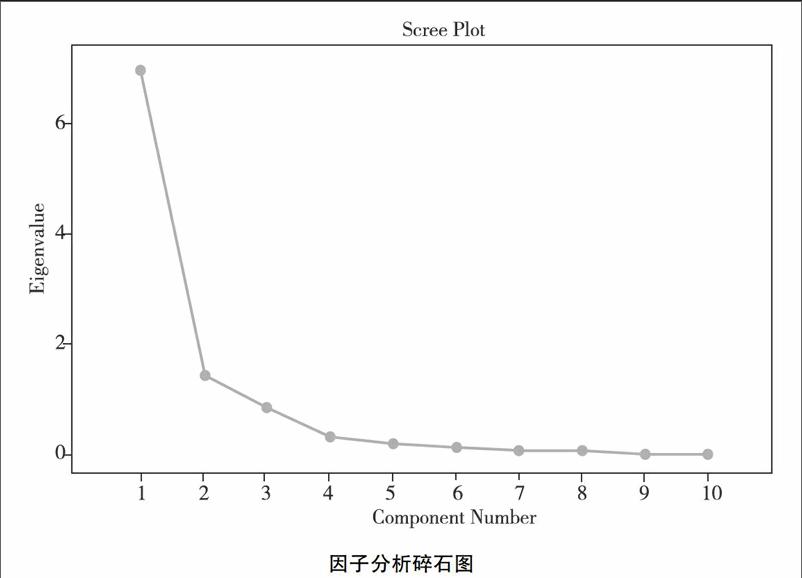

利用SPSS17.0統計軟件對數據進行因子分析,根據公因子提取原則,提取特征值大于1的公因子,故對原始指標提取兩個公因子(F1與F2),其特征值分別為6.965與1.419,從碎石圖(見下圖)也可以看出,前兩個因子的特征值差異明顯,從第三個因子開始,特征值差異很小。綜合以上,提取前兩個公因子。

因子分析碎石圖

公因子提取后因子方差的均值均很高,且提取公因子的累計方差貢獻率也達到83.839%,已涵蓋大部分信息,能對成渝經濟區城市的經濟發展水平進行解釋。

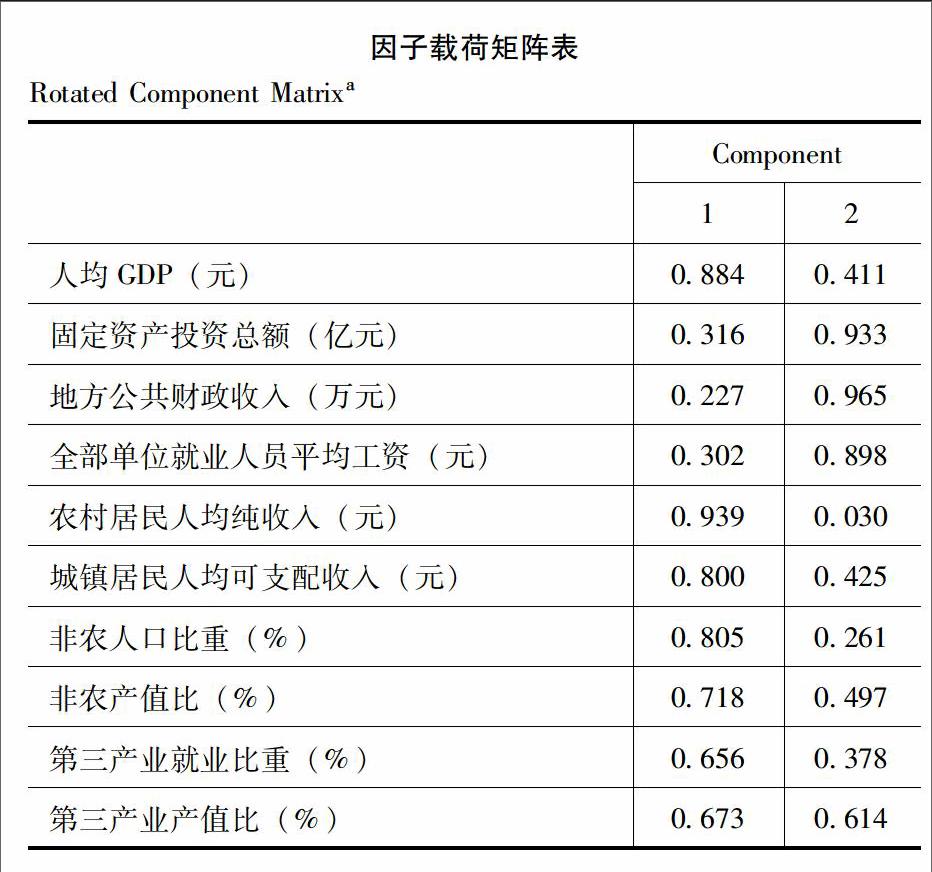

在確定公因子的個數后,由于現有數據經分析無法對因子進行較好解釋,因而采取最大方差法進行旋轉,得出旋轉后的因子載荷矩陣如下(見下表)。

由上表可知,公因子F1在人均GDP、農村居民人均純收入、城鎮居民人均可支配收入、非農人口比重、非農產值比、第三產業就業比重及第三產業產值比上的系數較大,可以看出,這類指標受市場經濟自身發展情況的影響較大,為市場經濟自生型指標,故命名為市場經濟自生因子F1;公因子F2在固定資產投資總額、地方公共財政收入與全部單位就業人員平均工資上的系數較大,這類指標主要受政府宏觀調控策略的影響,因而命名為政府宏觀調控因子F2。

此外,對成渝經濟區經濟發展水平進行分析和綜合評價,采用回歸方法求出因子得分矩陣,得到2個公共因子的得分F1及F2,以貢獻率為權數,構建綜合評價函數:F=0.756F1+0.654F2。

從中可以看出,城市經濟發展水平受到市場經濟運行規律與國家宏觀調控策略兩方面因素的共同影響,因而促進經濟發展要雙管齊下,注重“看不見的手”與“看得見的手”的雙重作用,既要尊重經濟運行規律,又要重視政府的宏觀調控。

3.2 成渝經濟區城市經濟發展水平的聚類分析

在因子分析對成渝經濟區城市經濟發展水平各指標進行分類與公因子提取的基礎上,采用聚類分析對各城市的經濟發展水平進行類別劃分。

本文采取系統聚類法,以成渝經濟區各城市在10個經濟發展水平衡量指標上的測度數值作為聚類變量,選擇歐氏距離對樣本進行Q型聚類,運用SPSS17.0統計軟件對所得結果進行統計分析,得到聚類分析譜系圖。根據各因子綜合得分與聚類譜系圖,將成渝經濟區城市的經濟發展水平由強到弱劃分為四種類型。

成渝經濟區城市經濟發展水平最強的有成都和重慶兩大城市,其次是綿陽、廣安、達州和資陽,較弱的是德陽、樂山、眉山、遂寧和瀘州,最弱的是內江、自貢、南充、雅安和宜賓。從中可以得知,城市經濟發展水平由內而外呈圈層式擴散分布,這與成渝經濟區的人口集聚程度以及資源投入力度有關。

4 提升成渝經濟區城市經濟發展水平的對策建議[6]

4.1 強化政府統籌協調作用,實現合作共贏

成渝經濟區作為一個雙核心的城市群,統籌協調兩個一級中心城市之間的關系顯得尤為重要。現在兩地攜手走共同發展繁榮之路,就必須要求區域政府之間建立長期有效的對話協調機制,實現良好的互動。成渝經濟區應在總結現有區域協調組織經驗的基礎上,進一步打破體制束縛和思想上的對立隔離,強化政府的行政約束力作用,強調兩核心的合作而非競爭,積極促進以跨區域城市分工協作為基礎的成渝地區經濟一體化發展。

4.2 突出城市間優勢互補,實現錯位聯動發展

成渝經濟區要引領西部地區經濟的發展,就必須充分認識區域內各城市的競爭優勢,構建產業互補、分工協作的區域經濟體系,實現錯位聯動發展,增強城市群合力。目前成渝兩地產業布局趨同現象較為嚴重,既不利于資源的優化配置又會導致城市之間的不良競爭[7]。因此,要提升各城市的競爭力,就必須加快產業結構的調整,培育具備國際競爭力的產業群。

4.3 培育次級核心城市,實現城鎮體系結構優化

一個經濟區要搞活,需要完整、成熟的城鎮結構體系,成渝經濟區內缺乏實力較強的次級核心城市。因此,成渝經濟區在發展好成都、重慶兩個核心城市之外,還應該挑選出有潛力的城市作為次級核心城市,給予重點培育,如自貢、綿陽、德陽。這些次級核心城市可以在“配角經濟”定位中,滿足兩大中心發展的需要,同時輻射帶動周邊中小城市以及鄉鎮的發展,最終建立起成渝都市連綿帶[8]。成渝經濟區應注重培育次級核心城市,積極發展各類城市,形成大中小城市協調發展、輻射帶動能力強的城市規模結構體系。

參考文獻:

[1]趙濤濤,張明舉.成渝城市群城市綜合競爭力比較分析[J].小城鎮建設,2007(11):38-41.

[2]向淑陽,王卓,羅文惠.成渝經濟區城市綜合競爭力評價與聚類分析[J].西南科技大學學報:哲學社會科學版,2011(4):33-36.

[3]四川省人民政府網站.[DB/OL].(2016-05-08).http://www.sc.gov.cn/.

[4]白斌飛.成渝經濟區區域經濟差異研究[J].統計與決策,2011(24):114-116.

[5]呂姍,林愛文.武漢城市圈城市競爭力測度與評價[J].國土與自然資源研究,2010(1):6-8.

[6]向淑陽,王卓,劉天曉.成渝經濟區城市綜合競爭力評價與聚類分析[J].重慶教育學院學報,2011(5):95-98.

[7]何雄浪,朱旭光.成渝經濟區產業結構調整與經濟發展研究[J].軟科學,2010(6):74-79.

[8]孫繼瓊,徐鵬.成渝經濟區城市化特征及影響因素分析[J].經濟縱橫,2010(1):58-61.