解困新聞學(xué)概念界定、發(fā)展背景及特點(diǎn)分析

張文慧

摘 要 解困新聞學(xué)自2014年呈現(xiàn)發(fā)展之勢至今,已有許多外國傳統(tǒng)媒體引入此理念并成功踐行。對(duì)解困新聞學(xué)進(jìn)行概念界定、了解其興起背景、探析其特點(diǎn),有利于國內(nèi)新聞借鑒、運(yùn)用此項(xiàng)新概念,尋求新發(fā)展。

關(guān)鍵詞 解困新聞;傳統(tǒng)新聞SJN;普利策新聞

中圖分類號(hào) G2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 2096-0360(2016)18-0036-02

互聯(lián)網(wǎng)新聞的出現(xiàn)與流行對(duì)傳統(tǒng)媒體造成了侵略性影響,對(duì)于紙媒來說尤其如此。紙媒想要脫困脫貧,除了向技術(shù)融合——與互聯(lián)網(wǎng)接軌之外,在內(nèi)容方面也應(yīng)該進(jìn)一步探索,發(fā)揮自身深度報(bào)道的優(yōu)勢。從2010年開始,《洛杉磯時(shí)報(bào)》在公眾心目中的信譽(yù)下降到有史以來最低程度,在裁員、縮版之后,連經(jīng)濟(jì)新聞專版都陷入取消的境地。2016年,《洛杉磯時(shí)報(bào)》憑借對(duì)圣伯納迪諾槍擊事件的持續(xù)深度報(bào)道獲得了普利策突發(fā)新聞獎(jiǎng)。而2015年普利策公共服務(wù)新聞獎(jiǎng)項(xiàng)頒給了年發(fā)行量僅8.5萬份的《查爾斯頓信使郵報(bào)》。這兩份報(bào)紙的獲獎(jiǎng)與“解困新聞學(xué)”相關(guān)。

1 “解困新聞學(xué)”的概念及興起背景

《洛杉磯時(shí)報(bào)》對(duì)于此事件的報(bào)道方式符合新聞界近兩年來興起的“解困新聞學(xué)”的報(bào)道方式。“解困新聞學(xué)”(solutions Journalism)最早由《紐約時(shí)報(bào)》專欄作者,The Solutions Journalism Network網(wǎng)站創(chuàng)始人大衛(wèi)·伯恩斯坦提出,其概念為“嚴(yán)格而令人信服地報(bào)道對(duì)社會(huì)問題的回應(yīng)”的新聞①。通俗化地理解為媒體要同時(shí)報(bào)道社會(huì)問題和人們對(duì)此的反應(yīng)②,新聞不僅應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)事實(shí),而且應(yīng)當(dāng)關(guān)注什么樣的方案是有效的,并且運(yùn)用數(shù)據(jù)或其他證據(jù)證明這種方案為何有效。

解困新聞學(xué)的概念之所以能夠在2014年得到關(guān)注并普及原因有以下幾方面。

首先,是大眾“審丑”疲勞。媒體人Ulric Haagerup說:“數(shù)十年來,媒體度負(fù)面新聞的過度強(qiáng)調(diào),已經(jīng)污染了誠信、倫理、世界觀及編輯部里的空氣,人們對(duì)媒體呈現(xiàn)的負(fù)面印象早已厭倦。”從國內(nèi)來看,也是如此。互聯(lián)網(wǎng)新聞從2008年開始迅速發(fā)展,不止新聞門戶網(wǎng)站大受歡迎,人人網(wǎng)、微博、微信的開發(fā)與流行使每個(gè)人都成為公民記者。新聞行業(yè)競爭力劇增,同時(shí)亂象叢生。標(biāo)題黨、以引人注目為目的、煽情、夸張成為互聯(lián)網(wǎng)新聞的“特色”。疾病、災(zāi)難、暴力、娛樂、社會(huì)惡性事件成為大多數(shù)新聞的主題詞,在互聯(lián)網(wǎng)新聞中更是如此。甚至在一些大型的新聞網(wǎng)站中,只注重用夸張的標(biāo)題吸引受眾,但是具體內(nèi)容卻毫不清晰。受眾對(duì)此產(chǎn)生的“審丑”疲勞給解困新聞發(fā)展帶來發(fā)展機(jī)會(huì)。

其次,在于媒介融合大趨勢的影響。互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)媒體對(duì)傳統(tǒng)媒體的沖擊十分巨大,傳統(tǒng)媒體求得繼續(xù)生存的方法之一就是媒介融合,尋求同新媒體的合作,許多優(yōu)質(zhì)的傳統(tǒng)媒體都開辦了網(wǎng)站版,例如國內(nèi)的《澎湃新聞》、國外的《洛杉磯時(shí)報(bào)》。紙媒固有的深度報(bào)道優(yōu)勢結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)新聞的大規(guī)模推行能力,使傳統(tǒng)媒體能夠在互聯(lián)網(wǎng)上展示新聞

觀點(diǎn)。

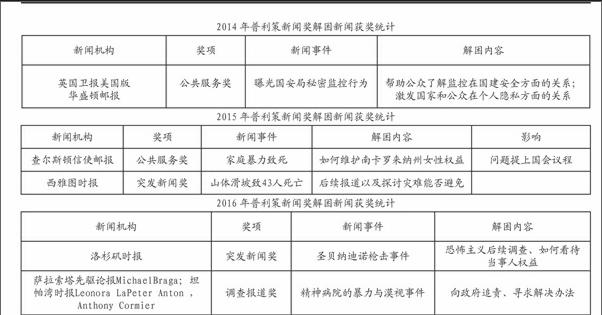

再次,在于解困新聞學(xué)的成功實(shí)踐。2008年大衛(wèi)·伯恩斯坦第一次提出“解困新聞學(xué)”概念,2011年,大衛(wèi)·伯恩斯坦創(chuàng)辦The Solution Journalism Network(SJN),該網(wǎng)站同多家媒體合作,致力于報(bào)道優(yōu)質(zhì)解困新聞、探索其他媒體發(fā)表的優(yōu)質(zhì)文章、同自愿加入的記者展開探討。20多家媒體以及300多名記者對(duì)解困新聞學(xué)進(jìn)行實(shí)踐。對(duì)2014年至2016年三年的普利策新聞獎(jiǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)可以發(fā)現(xiàn),解困新聞在普利策新聞獎(jiǎng)中開始興起并且逐漸占有重要地位。

2 “解困新聞學(xué)”的特點(diǎn)

解困新聞學(xué)應(yīng)當(dāng)包含幾個(gè)特點(diǎn)。

其一,在于解惑先行,解困為主。解困新聞雖然強(qiáng)調(diào)怎樣行之有效,但是新聞的基本要素還是要交代清楚的。提供的新聞事實(shí)清楚,受眾才能夠有針對(duì)性地閱讀接下來的新聞。解困新聞中,新聞的5W不是最重要的,how才重要。提出合理可行的解決方案,并且說明此方案為何行之有效是解困新聞學(xué)的特色也是優(yōu)勢。在《洛杉磯時(shí)報(bào)》的官方網(wǎng)站搜索“san bernardino”時(shí),自動(dòng)出現(xiàn)的搜索詞有“san Bernardino shooters”“san Bernardino attack”“san Bernardino investigation”等十條不同的關(guān)鍵詞,點(diǎn)擊“san Bernardino shooting”后,顯示有1 810條結(jié)果(包含新聞、圖片和視頻),關(guān)于此事件的報(bào)道從12月2日事件發(fā)生之日開始,更新至2016年6月1日,內(nèi)容不僅涉及受害者家屬的態(tài)度、對(duì)嫌疑人身份的探索,還包括嫌疑人在殺害了14人之后,是否有機(jī)會(huì)獲得保障金、穆斯林團(tuán)體對(duì)嫌疑人的態(tài)度和幫助以及受害者的朋友對(duì)于此事件的應(yīng)對(duì)行動(dòng)等。可以說,對(duì)于這次槍擊案,《洛杉磯時(shí)報(bào)》并未過多聚焦于受害者親友悲傷的面孔、現(xiàn)場描述以及祈禱,而是長期堅(jiān)持跟蹤事件的后續(xù)發(fā)展,并從多方面解讀事件,帶領(lǐng)受眾獲得更多更全方位的信息,并探討如何解決事件引起的問題。

其二,在于新聞報(bào)道聚焦社會(huì)負(fù)面新聞,立足傳遞正能量。觀察SJN的解困新聞可以發(fā)現(xiàn),其核心內(nèi)容圍繞疾病、犯罪、社會(huì)公共安全威脅、就業(yè)、教育等展開。解困新聞所聚焦的社會(huì)負(fù)面新聞同現(xiàn)如今互聯(lián)網(wǎng)快新聞所追求的負(fù)面新聞在目的上有所區(qū)別。解困新聞以解決實(shí)際社會(huì)問題為目的,對(duì)社會(huì)問題進(jìn)行揭露調(diào)查,針對(duì)現(xiàn)實(shí)情況做出分析,通過提出實(shí)際方案打消公眾疑慮和恐懼,說明問題是可以解決的,在報(bào)道新聞的過程中,通過詳細(xì)的案例解析向相關(guān)責(zé)任人或部門提供可行的建議。例如SJN的合作伙伴之一《西雅圖時(shí)報(bào)》在山體滑坡致43人死亡的新聞案件中,對(duì)導(dǎo)致山體滑坡的自然原因及人為原因做出詳細(xì)分析,向公眾證明此類自然災(zāi)害可以避免,并引導(dǎo)公眾向政府追責(zé),推動(dòng)事件得到實(shí)質(zhì)性解決。SJN的合作新聞機(jī)構(gòu)有公共的特點(diǎn),即注重事件的后續(xù)報(bào)道,各新聞機(jī)構(gòu)對(duì)自己搶先報(bào)道的新聞具有高度關(guān)注度,時(shí)刻報(bào)道事件最新動(dòng)向,后續(xù)報(bào)道十分出色。新聞將解決方案作為報(bào)道中心,有利于獲得公眾信任,也有利于建立透明和諧的社會(huì)。這很大程度上在于解困新聞能夠調(diào)動(dòng)公眾積極性,將公眾由被動(dòng)的旁觀人群變?yōu)橹鲃?dòng)參與人群,即公眾從受驚慌的被動(dòng)新聞接受者向積極主動(dòng)參與事件解決的群體轉(zhuǎn)變。

其三,在于解困新聞不是倡導(dǎo)式新聞,注重采用案例和數(shù)據(jù)。解困新聞務(wù)實(shí),在探索社會(huì)事件解決方案時(shí),盡可能多地獲得專家意見,援引相關(guān)事件解決方案,注重?cái)?shù)據(jù)搜集整理,力求客觀全面可行。需要明確的是,解困新聞提出的方案并不一定總是奏效,其只能盡力追求方案的客觀。在方案中,同時(shí)兼顧多方群體的意見,在新聞報(bào)道之后,嚴(yán)格審視方案執(zhí)行效果,用事實(shí)說話并填補(bǔ)證據(jù)庫。這與國內(nèi)普遍存在的倡導(dǎo)式新聞不同。在相關(guān)主題的新聞報(bào)道中,國內(nèi)媒體注重新聞時(shí)效性,在第一時(shí)間報(bào)道事件實(shí)況。但是后續(xù)報(bào)道持續(xù)時(shí)間短,以“和頤酒店女子遇襲”為關(guān)鍵詞,通過百度指數(shù)進(jìn)行搜索可以發(fā)現(xiàn),媒體指數(shù)在經(jīng)歷了事件初發(fā)時(shí)的爆發(fā)期后已經(jīng)趨于平緩。在此新聞事件發(fā)生后,主流媒體基本上聚焦于案情的進(jìn)展,對(duì)如何解決此類案件并未提出實(shí)際可行的方案。在一些災(zāi)難新聞中,媒體發(fā)表的大都是“眾志成城”類的倡導(dǎo)式新聞,與新聞事件解決沒有實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)。

3 小結(jié)

在傳統(tǒng)媒體面臨發(fā)展危機(jī)的今天,引入解困新聞學(xué)理念進(jìn)而擺脫困境的新聞機(jī)構(gòu)逐漸增多。解困新聞學(xué)作為新聞發(fā)展新理念,應(yīng)當(dāng)廣泛運(yùn)用于新聞實(shí)踐當(dāng)中。

注釋

①http://solutionsjournalism.org/2015-annual-report/.原句為critical and compelling reporting on responses to problems.

②http://solutionsjournalism.org/2015-annual-report/.原句為reporting on both societys problems and how people are responding to them.

參考文獻(xiàn)

[1]于泓洋.讓媒體解困的“解困新聞學(xué)”——基于美國“解困新聞學(xué)網(wǎng)絡(luò)”報(bào)道內(nèi)容的分析[J].新聞?dòng)浾撸?016(1):50-55.

[2]王君超.新聞報(bào)道的“解困”之道[J].中國報(bào)業(yè),2014(19):88-89.

[3]楊建宇.方案新聞及其在《西雅圖時(shí)報(bào)》的實(shí)踐[J].當(dāng)代傳播,2015(3):66-67.

[4]史安斌,盛陽.社交媒體時(shí)代的“正能量敘事”——“解困”型新聞分析[J].青年記者,2015(28):80-81.

[5] A Year in Review: 2015 Annual Report.[EB/OL].[2016-06-21].http://solutionsjournalism.org/2015-annual-report/.