城市規模、集聚與空氣質量

馬素琳 韓君 楊肅昌

摘要 在STIRPAT模型的基礎上,通過加入能源消費需求、工業化水平和產業集聚度變量,建立了拓展的STIRPAT模型,并使用動態面板GMM方法,分析了我國30個省會城市和直轄市2003-2012年間的面板數據,指出不同的城市規模與集聚程度會對空氣質量有不同的影響。首先,從總體上來說,城市人口規模、富裕程度和技術水平是影響城市空氣質量的主要因素,其中人口規模和技術水平對空氣質量的影響均為正效應,而富裕程度對空氣質量的影響呈現出倒N型EKC曲線形狀;較高的能源消費需求和工業化水平會惡化空氣質量,而較高的技術水平和產業集聚度會改善空氣質量,這表明相關部門可以從不斷提高科技水平和產業集聚度入手,通過各種方法減少能源消費需求、降低工業化水平,來達到改善空氣質量的目的。其次,在總體回歸的基礎上,本文重點按照人口規模、經濟規模和經濟集聚度、人口集中度分析了城市規模與集聚對空氣質量的影響情況,結果表明:欠發達城市和大中城市的回歸結果與總體回歸結果一致,而經濟發達城市和特大城市的回歸結果與總體回歸結果有一定差異,本文認為導致這些差異的主要原因是科學事業費支出方向、社會消費品結構以及工業清潔能源利用及其利用效率等因素;低產業集聚度和低人口集中度城市的情形與總體較為相近,而高產業集聚度和高人口集中度城市的EKC曲線形狀與工業化水平系數與總體結果相反,這兩種差異分別與城市的發展階段和城市的人口素質有關。因此,城市的相關部門在追求規模經濟的同時應該注重科技投入結構的改善,注重提高能源使用效率和清潔能源的使用率,并且在不斷提高產業集聚度與人口集中度的同時追求綠色GDP的實現,注重人口的文化教育以提高人口素質,從而提升公眾的環保意識,以抵消隨人口集中度提高帶來的環境壓力。

關鍵詞 城市規模;城市集聚;空氣質量;STIRPAT模型;動態面板GMM

中圖分類號 X196;F061.5 文獻標識碼 A 文章編號 1002-2104(2016)05-0012-10 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2016.05.002

國家統計局公布2014年中國的城市化率為54.77%。歐美主要發達國家城市化伴隨工業化基本同步完成并保持穩定,但我國城市化率未來增速仍保持在0.9個百分點,每年約1200萬人口進入城市,排浪式、模仿型消費升級帶來了較大的生活型消費污染,城市開發強度過大、生態空間壓縮,大城市生態負荷超載(中國環境報:《環境質量何時能改善?難在哪兒?》)。《2014年中國環境狀況公報》中的數據顯示,2014年開展空氣質量新標準監測的地級及以上城市共有161個,其中只有16個城市空氣質量達標(好于國家二級標準),占9.9%;其他145個城市空氣質量超標,占90.1%。2014年,全國31省市,二氧化硫、氮氧化物、一次PM2.5等三項污染物平均超載率分別為150%、180%和210%;與發達國家經濟發展水平類似的歷史同期相比,空氣中PM10、SO2、NO2濃度相當于美國、德國歷史同期兩倍多,煤炭消費強度是美國當年的5倍(中國環境報)。據《2015年9月京津冀、長三角、珠三角區域及直轄市、省會城市和計劃單列市空氣質量報告》報道的最新數據顯示,2015年9月74個城市達標天數比例在43.3%-100%之間,其中仍有24個城市達標天數比例在80%以下。面對城市發展帶來的巨大環境壓力,學者們試圖通過研究適度的城市規模來平衡經濟與環境的關系,政策制定者們也試圖制定適宜的產業政策和人口流動政策來引導企業和人口的遷移。然而,城市規模和城市集聚是加重了環境壓力還是減輕了環境壓力,學者們有著不同的觀點。一種觀點認為,城市規模擴張、產業集聚以及人口集中會增加資源和能源的消耗,給城市環境帶來巨大壓力,惡化空氣質量;另一種觀點認為,城市化通過產業集聚和人口集中提高資源和能源的利用效率,產生正的環境外部性而減少污染排放,緩解環境壓力,改善空氣質量。鑒于學者們研究的對象是省級單位且選取的代理變量各異,本文關注的核心問題是:省會城市城市化進程所帶來的城市規模擴張、產業集聚和人口集中最終改善了空氣質量還是惡化了空氣質量?用達標天數作為空氣質量的代理變量時,城市發展對環境空氣質量是否具有動態影響?不同的城市經濟規模、人口規模和不同的產業集聚度、人口集中度是否顯著影響了城市發展對環境空氣質量的作用?

1 文獻回顧

城市集聚經濟和不經濟相互作用,共同決定了城市的生產效率和適度規模。馬歇爾認為專業勞動力的匯聚、中間產品的規模經濟和地方性的技術外溢等三大外部效應是集聚經濟的來源。然而,隨著城市規模擴張,地租上升和環境惡化也會削弱大城市對居民的吸引力,勞動力成本的上升則會使企業重新權衡在大城市獲得的集聚效益和在其他城市可得的低成本勞動力,這些因素共同造成了集聚的不經濟。學者們對城市規模的研究假設城市具有單一的最優規模,忽略了城市內在功能和結構的影響。對此,亨德森構建了基于城市規模經濟和通勤成本的一般均衡模型,認為各城市因其行業的規模經濟和集聚收益不同而形成專業化分工,不同行業所在的城市具有不同的最優規模。

近年來,國內外學者就城市規模與集聚對環境的影響也進行了必要的實證研究。一部分學者主要研究城市規模與環境質量的關系。王小魯等的研究表明當城市規模過小時,外部成本較高而規模收益較低,當城市規模過大時,外部成本會抵消規模收益的效果,最優的城市規模在100萬-400萬人口之間。陳良文,楊開忠利用1996年、2000年和2004年我國各地級市數據分析了城市生產率與城市規模、城市勞動生產率與城市經濟密度的關系,研究結果顯示城市規模和城市經濟密度對城市生產率的影響都顯著為正,驗證了城市集聚經濟效應的存在。Birdsall、Dietz和Rosa、Lonngren和Bai、Jiang和Hardee以不同國家和時間段的數據和不同的研究方法所作的研究結論都表明,人口規模擴大會增加對石化能源的需求,因此城市人口規模與溫室氣體排放同步增長。孔愛國,郭秋杰認為城市規模不僅對空氣污染和水污染有影響,城市空氣和水的污染對城市規模也有影響,污染會進入其它企業的生產函數和城市居民的效用函數之中,政府對污染征稅會使城市污染隨之減少,居民福利上升;污染會同時影響到生產和消費模式,生產和消費又相互作用從而影響城市規模。付云鵬等在研究了人口因素對工業廢氣排放量等環境污染指標產生的影響效應之后認為人口規模、家庭戶規模和人口年齡結構是影響環境污染各項指標的主要人口因素。許抄軍認為有利于我國城市環境質量提高的最優城市規模為260萬人,適度城市規模是200萬人至350萬人。

另一部分學者主要研究城市集聚與環境質量的關系。陸銘,馮皓認為人口和經濟活動的集聚度提高有利于降低單位工業增加值的污染物質的排放強度,通過行政手段阻礙人口和經濟活動向區域中心城市集聚的政策并不利于實現既定的減排目標。武俊奎認為城市規模擴張會使城市產業集聚度提高,從而提高城市能源利用率和城市專業化水平,進而提高勞動生產率,實現資源的集約利用。劉習平、宋德勇認為產業集聚能有效地改善城市環境狀況,城市規模越大,產業集聚所帶來的環境改善效應就越大;對于特大型城市來說,產業集聚和人口的過度集中,則會惡化城市環境。低居住密度的攤大餅式城市蔓延不僅使得人與人之間經濟隔離而且會使環境惡化。王興杰,謝高地以第一階段實施新空氣質量標準的74個城市為例考察了經濟增長和人口集聚對城市環境空氣質量的影響,他們認為人口密度不斷提高是造成城市環境空氣質量明顯下降的根本原因,改善城市環境空氣質量,必須適度、有序推進人口城鎮化。高鴻鷹等構建了包括集聚效應的城市總量生產函數,從城市集聚經濟的視角,應用中國數據證實了當前我國大城市蓬勃發展的經濟理性,并認為我國100萬人口以上的城市集聚效益較為明顯。楊子江的研究發現提高人口密度的政策會鼓勵廠商和勞動力的遷移,從而可能帶來更多交通污染,他們認為一項針對單中心城市的人口高密度發展政策可能是不利于生態環境的。吉昱華等對分部門的城市集聚經濟研究做了嘗試,指出如果單純考察工業經濟,則集聚效益并不明顯,而如果將第三產業也包含進來,則集聚效益明顯。

然而,根據現實情況可知,大部分情況下,城市的規模擴張必然會帶來人口向城市的集中并伴隨著企業的遷移、產業的集中;城市的集聚度提高也會促使城市規模的不斷擴展,城市規模與集聚是互相聯系互相影響的。上述國內學者的貢獻是對城市規模與城市集聚對環境質量的影響問題分別作了探討,但他們均未綜合研究我國城市規模與集聚對環境質量的影響,沒有區分不同規模與不同集聚程度的城市對環境質量尤其是空氣質量影響的獨特表現。本文將在借鑒上述研究成果的基礎之上,利用全國26個省會城市和4個直轄市(以下統稱省會城市)2003-2012年的動態面板數據,著重探討我國省會城市規模與集聚對環境空氣質量的動態影響。

2 模型設定

2.1 理論模型

IPAT等式作為表征經濟增長與資源環境關系的經典分析框架,最早由Erlich和Holdren提出,其基本形式為:I=PAT,他們把環境影響歸結為人口、富裕和技術3個關鍵驅動力乘積的結果,且環境影響與各驅動力之間均成1:1等比例變化關系。后來,Dietz和Rosa拓展了IPAT等式,在保留IPAT等式各項環境影響因素的基礎上,為克服IPAT模型的“各因素同比例影響環境”假設的不足而加入了隨機項,從而建立了人口、富裕和技術的隨機回歸影響模型,即STIRPAT模型,這有助于后來的學者根據各自研究的特點對模型進行相應的改進來開展實證分析。STIRPAT模型形式如下:

Ii=β0·Piβ1·Aiβ2·Tiβ3·εi (1)

式中:β0為模型的比例常數項,β1、β2和β3為指數項;εi為誤差項。當β0=β1=β2=β3=εi=1時,STIRPAT模型即為IPAT等式。實際研究中,STIRPAT模型的對數形式更便于進行實證分析:

ln(Ii)=β0+β1ln(Pi)+β2ln(Ai)+β3ln(Ti)+εi (2)

其中,Ii代表環境壓力,Pi代表人口規模,Ai代表富裕程度,Ti代表技術水平。

2.2 計量模型

基于上述(2)式所示的STIRPAT基準模型,設定本文的回歸模型為如下形式:

lndayit=β0+β1lnpopit+β2lnpgdpit+β5lntecit+βXit+εit (3)

其中,lndayit為環境壓力,以空氣質量達到及好于二級的天數的對數值來代表;lnpopit衡量人口規模,以各城市年末總人口數的對數值來代表;lnpgdpit衡量城市富裕程度,以人均GDP的對數值來代表;lntecit衡量技術水平,以地方財政預算內科學事業費支出的對數值來代表。

環境壓力與經濟富裕度之間的關系,我們用環境庫茲涅茨曲線來擬合。然而,除了含人均GDP三次項的模型在樣本區間內擬合得較好外,一次模型和大部分二次模型曲線在樣本區間內就已遠遠偏離了樣本點,因此為了能夠更準確地反映二者關系,本文借鑒前人研究EKC曲線的經驗,在式(3)的基礎上引入人均GDP的二次項與三次項,據此我們可以把上述回歸模型具體化為以下基準模型:

lndayit=β0+β1lnpopit+β2lnpgdpit+β3(lnpgdpit)2+β4(lnpgdpit)3+β5lntecit+βXit+εit(4)

在參考現有文獻的基礎上,本文考慮了能源消費需求(enAgr)、工業化水平(second)以及產業集聚度(ia)等控制變量,以期全面反映2003年以來影響城市空氣質量的因素。因而,本文的拓展模型為:

lndayit=β0+β1lnpopit+β2lnpgdpit+β3(lnpgdpit)2+β4(lnpgdpit)3+β5lntecit+β6enerit+β7secondit+β8lniait+εi (5)

圖1是利用Stata軟件制作的各省會城市被解釋變量的時序圖,可見,空氣質量序列在不同城市均存在時序上的延續性,即被解釋變量的滯后項影響著其當期值,因而我們應當在拓展模型2的基礎上加入滯后項以期反映該模型的動態屬性,在通過多次試驗后發現將被解釋變量的二階滯后項作為工具變量并將其一階滯后項作為解釋變量加入到模型中是較為合適的(即通過Sargan檢驗和Hansen J檢驗)。故本文的拓展模型的動態形式為:

lndayit=β0+δ(lndayii,t-1)+β1lnpopit+β2lnpgdpit+β2(lnpgdpit)2+β4(lnpgdpit)3+β5lntecit+β6enerit+β7secondit+β8iait+εi (6)

在拓展模型及其動態形式中,為避免出現異方差,對控制變量ia取自然對數,而對于控制變量second與ener,因二者均為百分數,取對數后沒有經濟意義,故保留其原值引入模型。

3 數據及變量構造

由于部分數據統計的缺失,本文以我國26個省會城市(除拉薩市外)和4個直轄市2003-2012年的空氣質量和人口、經濟、技術數據為研究對象。本文所選用的數據均來自《中國統計年鑒》《中國城市統計年鑒》和中經網統計數據庫。

3.1 空氣質量

空氣質量(day)的衡量有多種形式,不同形式的測算結果也有差異。參考以前文獻可知,大多數學者使用SO2、NO2、PM10排放濃度以及煙塵粉塵數據作為空氣污染指標,這些指標均是負向指標,即值越大空氣質量越差。本文選擇使用空氣質量達到及超過二級的天數這一正向指標,其值越大代表空氣質量越好,這種選取指標的方式,目前國內也只有池建宇等、楊肅昌和馬素琳的研究中涉及過,是對之前指標選取方式的一種創新和改進。相比空氣中的污染物濃度指標而言,空氣質量達標天數很好的綜合了各項影響空氣質量的因素,從居民對空氣質量的綜合感受出發,是一個更為合理的指標選擇。

3.2 人口規模

現有文獻大多采用年末總人口數來表征人口規模,本文也參照此方法選取年末總人口數(pop)來代表人口規模,另外,為了驗證模型的穩健性,我們用年末非農業人口數(npop)來作為人口規模的另一代理變量。2014年11月21日,國務院發布《關于調整城市規模劃分標準的通知》,正式調整我國城市規模劃分標準,把城市劃分為五類:城區常住人口50萬以下的城市為小城市;50萬以上100萬以下的城市為中等城市;100萬以上500萬以下的城市為大城市;城區常住人口500萬以上1000萬以下為特大城市;1000萬以上的城市稱為超大城市。借鑒此劃分方法,本文按2012年年末非農業人口數將30個省會城市劃分為中等城市、大城市、特大城市和超大城市四類,但由于這種劃分方法在做動態回歸時容易出現奇異矩陣而導致方程無解,因此,本文將2012年(期末)年末非農業人口數在50萬以上500萬以下的城市歸為大中城市,將年末非農業人口數在500萬以上的城市歸為特大城市,將這兩種人口規模的城市做一比較分析。

3.3 富裕程度

對于富裕程程度指標的選取,學者們多以GDP或者人均GDP(pgdp)來作代理變量,因為數據可得性較好且GDP是一個較為綜合的指標,因此本文也用該指標代表富裕程度。本文采用的人均GDP是以2003年為基期計算的可比價人均GDP。在人均GDP指數處理上,將各年環比指數全部轉換為以2003年為基期的定基指數,然后進行計算可比價人均GDP,其中,沈陽市、石家莊市、太原市、南京市、杭州市、合肥市、福州市、濟南市、武漢市、海口市、貴陽市、昆明市、拉薩市、銀川市、烏魯木齊市等市的數據缺失,由所在省的數據代替;鄭州市2005年、成都市2004年的數據缺失,分別由河南省2005年、四川省2004年數據代替;湖北省2012年數據缺失,由前9年數據的平均值代替;所有數據在進行了四舍五入之后只保留兩位小數。

為了便于比較富裕程度(或稱經濟規模,下文均稱經濟規模)對空氣質量的影響差異,我們將省會城市按經濟規模不同劃分為兩組:第一組城市的期末人均GDP高于期末人均GDP平均值;第二組城市的人均GDP低于期末人均GDP平均值。由于環境與經濟的關系常以EKC曲線來描述,故本文還引入了人均GDP的二次項與三次項以分析EKC曲線形狀。

3.4 技術水平

技術水平(tec)的代理變量通常有科技活動經費占產品銷售收入比重、企業科技開發項目內部支出占工業總產值的比重(研發強度)與單位能源消費量的工業總產值(能源效率)、碳排放量占GDP的比重、清潔能源消費比重、單位GDP的能源消費量(能源強度)等,考慮到省會城市相關數據的可得性,我們選取地方財政預算內科學事業費支出占當年GDP的比重作為技術水平的代理變量。

3.5 產業集聚、人口集中及其他控制變量

產業集聚程度越高的地區其環境污染可能越嚴重,Ciccone等研究認為,相對于城市規模而言,城市內部的經濟密度即每單位面積土地上的產出更能衡量經濟活動的集聚程度。因此Ciccone和Ciccone用經濟密度反映城市的產業集聚程度。本文借鑒此方法,選取單位城市土地面積上的GDP來表示產業集聚程度(ia),以反映第二產業在城市的集聚程度對空氣質量的影響。我們還將城市按產業集聚度不同劃分為兩組,一組高于產業集聚度期末平均值,一組低于產業集聚度期末平均值。然后分組進行回歸來探討產業集聚程度對空氣質量的影響。

一般來講,工業化水平(second)代表著一個城市生產活動中的環境污染狀況——第二產業比重高的城市其環境污染較嚴重。本文使用第二產業產值占GDP的比重來表征工業化水平,用來分析不同工業化水平對空氣質量的影響。

研究環境問題難免會談到能源消費需求,鑒于省會城市數據的可得性,我們用社會消費品零售總額占GDP的比重來表示能源消費需求(ener),用以研究其對空氣質量的影響程度。

另外,人口作為影響生產與生活的根本原因,其在城市越集中環境污染程度可能越高或者越低,所以我們有必要研究人口集中程度對空氣質量的影響,本文選取城市人口密度來作為人口集中程度的劃分依據,將城市按人口密度劃分為高于平均值組和低于平均值組,以便比較分析不同人口集中程度的城市對空氣質量的不同影響。

以上數據中存在2012年數據缺失的,用前三年數據的平均值代替。

4 實證分析

在計量檢驗中,我們首先估計了總體上人口規模、富裕程度、技術水平對空氣質量動態影響的回歸系數,作為分析城市規模與集聚對空氣質量動態影響的基礎。其次,我們以年末非農業人口數作為人口規模的另一個代理變量,對本文所建立的動態模型進行了穩健性分析。最后,比較分析了不同規模和不同集聚程度的城市發展對空氣質量的動態影響,并分析其影響效果存在的差異。

4.1 總體動態GMM回歸

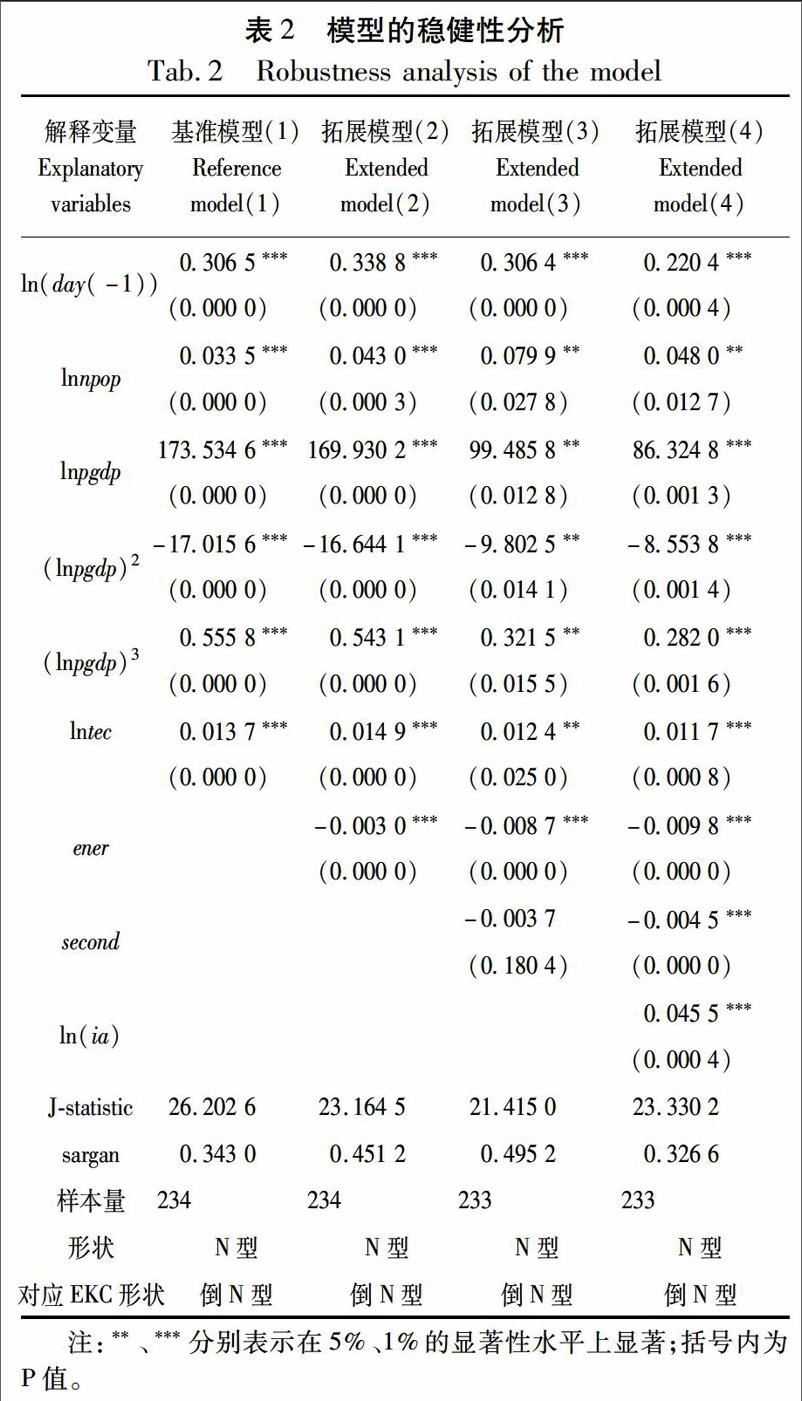

本文采用Eviews8.0軟件對面板數據進行動態GMM估計。表2是本文動態模型的估計結果,通過逐步加入控制變量的方法觀察各影響因素對空氣質量的作用大小及其顯著性。

表1列出了基準模型和拓展模型的動態回歸估計結果,并在第二列列出了基準模型的靜態面板雙固定回歸結果,來作為基準模型動態回歸的參照。如表所示,基準模型的動態回歸估計結果顯然要好于靜態回歸結果,并且沒有改變靜態回歸中EKC曲線的形式,均為倒N型,這也符合學者們近年來對EKC曲線的研究結論。表1第三列顯示,基準模型進行動態回歸后,其各項變量均在1%的水平上顯著,這說明用STIRPAT模型的動態形式來考察空氣質量與城市發展關系是合適的,人口規模(pop)、富裕程度(pgdp)和技術水平(tec)確實是影響城市空氣質量的主要影響因素,且人口規模和技術水平對空氣質量的作用均為正向的。第四列中我們加入了影響空氣質量的能源消費需求(erter)變量,雖然該變量在模型中不夠顯著(0.1530)且其系數很小(-0.001846),但我們仍然可以從該模型回歸結果中得到以下信息:其一,能源消費需求對空氣質量的作用是負向的,即能源消費需求越大則空氣質量越差,這符合我們的預期;其二,該變量的引入并沒有改變模型中其他變量的顯著性及其符號,因此我們有理由認為該變量對模型是有用且合理的,并對其不予剔除。因此,我們在第四列基礎上再加入工業化水平變量(second)來考察其是否對空氣質量有顯著影響。與富裕程度所代表的經濟在總量上對空氣質量的影響不同,工業化水平代表經濟在結構上對空氣質量的影響,從第五列的結果中我們可以看到,這種影響是顯著的且為負數(-0.004306),即工業化水平越高空氣質量越差,只是這種影響比起經濟總量的影響(144.6029)而言是比較小的。由于該變量的引入也沒有改變其他變量在模型中的顯著性和符號,我們對其予以保留,并繼續引入最后一個控制變量——產業集聚度(ia)。如第六列所示,引入后的回歸結果很好,各變量的回歸系數和顯著性都保持穩定。具體來講,產業集聚度對空氣質量的影響顯著為正,即產業集聚度越高,空氣質量越好;且其系數的絕對值(0.049127)大于能源消費需求變量和工業化水平變量的系數絕對值(0.009159和0.004729),這說明,較之減少能源消費需求或者降低工業化水平而言,提高產業集聚度能夠更有力度的改善空氣質量。

4.2 穩健性檢驗

為了保證分析結果的穩健性,我們還以年末非農業人口數作為城市人口規模的另一個代理變量對基準模型和拓展模型進行估計,估計結果如表2所示。研究發現,以非農業人口數作為人口規模代理變量的情況下,模型仍然具有動態效應。基準模型和拓展模型動態回歸的各變量系數的符號、大小及其顯著性均與之前保持一致,EKC曲線形狀也沒有改變。即本文的基本結論是穩健的,城市發展的各項因素確實影響著空氣質量,且該影響效果不依賴于代理變量的選擇。

4.3 不同規模和集聚程度的動態GMM回歸

在前面總體回歸的基礎上,我們進一步檢驗不同城市規模和不同城市集聚度對空氣質量的不同影響。

在上文所述的劃分基礎上,我們按不同的分組對拓展模型(4)進行動態回歸。表3是城市分不同規模的動態GMM回歸估計結果,表4是城市分不同集聚度的動態GMM回歸估計結果。

從表3的回歸結果來看,城市按不同規模劃分后各變量的顯著性明顯降低,相較而言,分組中城市個數較多的組其顯著變量的個數也較多,這可能是因為數據個數越多,分組回歸結果就越接近總體回歸。雖然各變量的系數絕對值同總體回歸的系數絕對值無太大差距,但對于變量的符號來說,各組與總體相比,出現了一些差異。就富裕程度(lnpgdp)的系數來看,除經濟規模高于平均值組之外,其他三組系數對應的EKC形狀與總體回歸一致,均為倒N型。經濟規模高于平均值組的城市其EKC形狀為N型,意味著經濟發達城市在越過下降的拐點后,經濟總量增加開始伴隨著環境壓力的上升,這組城市應該注重產業結構的改善以及清潔能源的使用來調整經濟結構,而不能單純追求經濟總量的增加。就技術水平(lntec)而言,特大城市組與總體回歸結果不同,技術水平的提高反而會帶來空氣質量的下降,這可能與特大城市的地方財政預算內科學事業費支出方向有關,如果將這項支出用于高技術同時又是高污染的行業,則該項支出的增加必然會帶來空氣質量的下降。特大城市的工業化水平(second)的系數符號也與總體回歸結果相反,即工業化水平的提高會改善空氣質量。由于我們用第二產業產值比重來表示工業化水平,所以這一結果說明特大城市的第二產業可能較多地使用了清潔能源或者對工業廢氣進行了有效地處理,從而使其比重增加并未導致環境壓力的增大。低人口規模組和低經濟規模組的回歸結果與總體回歸結果保持一致。高經濟規模組的能源消費需求(ener)系數為正,說明經濟發達城市的能源消費需求越高空氣質量越好,這看似與我們的預期不符,但其指標“社會消費品零售總額占GDP比重”的選取能夠很好地解釋為何會出現這種“反常”現象,即公眾在進行消費時選擇了更綠色更清潔生產的消費品,消費結構發生了變化,從而使總的消費比重增加并沒有導致環境壓力的增大,反而減輕了環境壓力,改善了空氣質量。

我們觀察城市不同集聚度的回歸結果(表4所示)發現,高產業集聚度和高人口集中度的城市其EKC曲線為N型,而低產業集聚度和低人口集中度的城市其EKC曲線為倒N型,即經濟密度或人口密度越高的城市,經歷“高增長帶來高污染——高增長減少污染——高增長帶來高污染”的過程;而經濟密度或人口密度越低的城市,經歷“高增長減少污染——高增長加重污染——高增長減少污染”的過程。人口規模(pop)變量在低產業集聚度組出現了變化,與總體回歸結果不同,該組人口規模的增加導致了城市空氣質量的惡化(-0.119473),一般而言人口年齡結構、教育結構等因素的不同均會導致人口素質差異,從而使公眾的環保意識與環保行為也出現差異,這就難免會出現人口總量增加導致空氣質量惡化的情形。還與總體回歸結果不同的是,工業化水平(second)在高產業集聚度組和低人口密度組出現了變化,這兩組城市的工業化水平越高空氣質量越好,與前面分析的一樣,這可能與工業結構的改善有關,所以出現這樣的差異也是合理的。

5 結論與啟示

通過改進STIRPAT模型,本文利用省會城市的面板數據印證了城市發展對空氣質量有影響的事實。在分析總體模型的基礎之上,本文還依據經濟規模、人口規模和產業集聚度、人口集中度的分組標準對不同城市規模、不同城市集聚度對空氣質量的影響進行了探究。從城市規模來看,大中城市和經濟欠發達城市與總體回歸結果基本一致(滯后項符號相反),而特大城市和經濟發達城市,或是EKC形狀或是個別變量的符號,與總體回歸結果有較大差異,在這些差異中我們發現,科學事業費支出方向、社會消費品結構以及工業清潔能源利用及其利用效率等深層因素才是導致這些差異的實質原因。從城市集聚度來看,高產業集聚度和高人口集中度的城市其EKC曲線為N型,低產業集聚度組人口規模的增加導致了城市空氣質量的惡化,這兩種差異分別與城市的發展階段和城市的人口素質有關。

因此,本文的政策啟示是:

一方面,投資主體在追求總量上的規模經濟時,應該更加注重投資結構特別是科技投入結構的改善,政府應倡導低碳消費的理念,注重發展綠色GDP,提倡企業和居民在生產和生活上增加清潔能源的使用,并不斷提高資源使用的效率,以實現節能減排從而改善空氣質量的效果;

另一方面,政策制定者們在不斷追求高產業集聚度與高人口集中度的同時,應當提高人口素質、提升公眾的環保意識,從而減輕伴隨高產業集聚度和高人口集中度而來的空氣質量惡化程度,使高產業集聚度與高人口集中度的城市實現最優的集聚經濟效應,并促進空氣質量的不斷改善。

(編輯:尹建中)