試論馬克思主義社會科學方法論在音樂學習研究中的指導意義

戴佳伽

(貴州師范大學音樂學院,貴州 貴陽 550000)

試論馬克思主義社會科學方法論在音樂學習研究中的指導意義

戴佳伽

(貴州師范大學音樂學院,貴州 貴陽 550000)

馬克思主義社會科學發法論是指導工作的理論基礎,用馬克思主義藝術思維去看待音樂,審視音樂、鑒賞音樂和創作音樂,是每個音樂人必須堅持的科學態度和學術觀點。本文從實踐基礎、辯證思維、主體活動和世界眼光四個方面論述了馬克思主義社會科學方法在自身音樂學習和研究中的重要意義,進一步增強了自己的世界觀、人生觀和價值觀,決心認真努力學習音樂科學文化知識,為音樂事業的發展做出應有的貢獻。

馬克思主義;音樂;研究;指導

世界價值觀和歷史唯物觀是馬克思主義社會科學研究方法主要內容。其觀點廣泛用于哲學、社會、政治、經濟、文化、教育各領域。現實中,用馬克思主義辯證觀和方法論觀察社會現象,研究學術價值,處理發展與現實問題,會為我們學科領域研究學習提供正確認識與判斷。通過馬克思主義社會科學研究方法論學習,對其基本內容有了深刻理解,并能運用其歷史唯物論和辯證思維指導學習。在音樂學習與研究中,科學運用馬克思實踐理論和辯證思維思考問題、分析問題和處理問題,對自己的人生觀和價值觀形成起到了積極的作用,現就馬克思主義社會科學方法對音樂領域研究實踐指導意義粗談幾點看法,望賜教。

一、馬克思主義社會科學實踐基礎的指導作用

馬克思說過:“全部社會生活在本質上是實踐的”。實踐是理論的論證與確立,是社會存在發展基礎,是認識發生發展過程,是馬克思主義社會科學研究方法論基礎。歷史演變、社會發展、意識變故都是社會實踐反應。正如我的專業——音樂,有了人類社會,音樂就在社會生活中產生了,并伴隨社會而發展,吱吱嘎嘎是人類初始的簡單音符,吆喝吶喊是勞動音樂雛形,這些簡單音韻隨社會發展不斷成了一門藝術學科。馬克思主義認為,文化都有鮮明階級性,而音樂作為文化一部分,是統治階級意識反映。從中國民樂發展看,公元前21世紀至公元3世紀,從夏商到秦漢,是原始樂舞到宮廷樂舞不斷進化的音樂形成期,到春秋戰國,從原始小三度音程發展為宮、商、徵、羽大3度體系,以“三分損益法”相生五音、七聲、十二律,初步確立中國傳統音樂旋法五聲性特點。音樂美學思想方面,先秦諸子百家,奠定了各自學說理論。4世紀至10世紀,從魏晉到隋唐是中國民樂發展新生時期,引進了樂器、樂律、樂曲和樂理等新因素,開創了音樂國際化新樂風,其輝煌成就產生了重大影響。10世紀至19世紀,包括遼宋以來,是中國傳統音樂整理時期,音樂文化呈現世俗性和社會性特點。到了近代,中國民族音樂進入學堂化發展時期,發生了質的變化。建國以后,發展達到空前高度。出現了《賽馬》、《喜看麥田千層浪》等大批時代特色民族樂曲。1998年,中央民族樂團代表中國民樂第一次登上維也納金色大廳,成為中國民樂著名品牌。縱觀中國民樂發展,從宮廷樂舞到彈撥音樂,從劉天華到聶耳,每個時代,其民樂都是人民心聲,是時代音符,是統治階級的意識反映。音樂是在勞動合作中形成有一定音樂感和節奏感的勞動樂章,是勞動韻律的藝術形式,是有鮮明時代氣息、濃烈思想情感和渾厚勞動文化的民間藝術。所以,研究音樂,要立足生活實踐,用馬克思主義立場觀點、發展眼光和辯證思維去批評和接受音樂時代觀點、藝術手法和表現形式,去繼承和發展民間藝術和音樂文化。要研究音樂起源、形成和發展就要研究勞動文化、歷史文化、時代文化和音樂本真。在音樂教育中,“實踐”尤為重要,我今后將會從事音樂教育,除常規教學外,工作中將會面對許多新問題、新情況、新現象。音樂教育有不同于其他學科的特殊性,既不是死板的“填鴨工程”、又不是固定的“教條主義”,既不能“一言堂”,更不能“滿堂灌”,必須用辯證思維和科學方法去感悟音樂世界。要帶著學生走進音樂情景中,去理解、感悟音樂勞動美、情感美、韻律美和節奏美。今天教育改革對音樂知識體系和人才培養要求更高,要“因材施教”,根據學生基本素質和發展可能,實施專業技能培訓,為社會培育適合時代發展需求的新型人才。我作為一名音樂教育在讀研究生,深感教師責任重大,在今后工作中,我將要解決更多新問題、新矛盾。因此,學好馬克思主義科學方法尤為重要,要用辯證思維和發展眼光去看待教育發展和人才培養,用唯物觀點和科學方法去發現問題、分析問題和解決問題。從問題出發,正確看待問題兩面性,科學規避問題弊端,正確運用問題解決帶來的正能量,形成科學的工作方法,即是馬克思“實踐基礎”辯證觀指導工作的重要意義。以文本為檢驗標準必然導致教條主義蔓延,使主觀與客觀分裂、認識與實踐脫離。科學運用馬克思主義唯物辯證觀能有效地防止和克服官僚主義、教條主義、經驗主義等現象,能對問題進行科學的價值判斷,對實踐經驗進行理論概括和總結。筆者認為,正確運用馬克思主義實踐基礎理論,是研究者應該遵循的科學方法和基本原則。

二、馬克思主義社會科學辯證思維的指導意義

恩格斯說:“蔑視辯證法是不能不受到懲罰的”。社會是物質系統的存在,研究社會現象就必須研究社會矛盾,分析社會矛盾就是馬克思主義社會科學研究的基本方法。社會現象作為過程演變而存在,研究發展變化必須用自然歷史觀點去判斷社會現象本身。從音樂專業角度看,辯證思維就是音樂教育研究的基本思想要素。首先,音樂是社會發展和歷史演變的勞動產物,源于生產實踐,又在社會實踐中不斷完善、成熟和發展。其次,音樂是歷史時代的音符,是統治階級的心聲,是階級意識形態和時代文化發展的產物。我們研究音樂,就要用辯證唯物觀,探究音樂本身,根據創作背景,創作思想、時代特征、意識形態、藝術特點和表現風格進行分析和鑒賞,正確批判性地接受、繼承和發展。在研究中進行藝術創作,深化作品思想,拓展藝術視野,豐富音樂內涵,融入時代文化。音樂創作者,對作品創作中主題思想和現實矛盾若不能正確取舍和平衡,就會影響藝術本真。選擇是策略,決策是能力,創作著要用辯證思維科學處理主題立意和曲風取向的矛盾時。通過馬克思主義社會科學方法的學習,我在今后音樂教育中,要具體問題具體分析,在進行音樂教學和作品賞析時,要用辯證思維品析作品思想,進行有效教學,使效果和成本科學優化。也要用辯證思維引導學生創作,保障學習效益和創作激情。科學運用馬克思主義辯證思維研究音樂,才能避免音樂創作脫離生活,音樂教育走向極端,才能防止和克服音樂教育、品析、鑒賞和創作的被動型和盲目性。

三、馬克思主義社會科學主體活動的實踐指導

“從實踐需要看理論”,音樂教育理論是通過社會主體人活動實踐的,研究音樂教育實踐必須研究教學主體活動。音樂教學管理就是人的管理,要實現音樂教學高效,則取決教師音樂素養和教學方法,能讓每個學生最大發揮音樂智慧和勞動價值,是音樂教育核心目標。只有人民才是創造歷史的真正動力,勞動創造和發展音樂,并在勞動中不斷發展和完善音樂理論系統,今天,音樂作為一門藝術學科,通過學校教育,培養一代又一代時代音樂人。在音樂教育中,要用馬克思主義立場觀點正確看待教育的社會性、復雜性和多樣性。音樂教師要滲透德育、美育和法制教育,全面發展學生素質。我作為音樂藝術傳承者,不因教學工作復雜而懈怠,也不因基礎不好而抱怨,要發揮主觀能動性,創新教學,在音樂中找到快樂和成就。我已意識到自身肩負的責任和使命,知道學生是學習主體,我們是為學生成長服務的,如何調動學生學習激情和創作熱情,是我現在值得思考的問題。馬克思主義認為,作為社會歷史發展主體活動的人,其思維勞動是追求真理和價值的統一。所以,我深知,研究音樂教育,必須掌握學生音樂認知與音樂評價方法,只有站在學生立場上實施教學主體活動,才是音樂教育事實求是的科學態度。

四、馬克思主義社會科學世界眼光的實踐意義

在世界多極化、經濟全球化時代,實施開放政策是每個國家社會經濟發展的必要選擇。音樂是國際性藝術,是超越國界的文化意識。當今音樂流派形式與曲藝風格,不再局限某一區域。西方音樂蘊含著豐富的藝術文化,我國音樂承載著古老的燦爛文明。因此,我認為,要用馬克思主義世界發展觀批判性地吸納和借鑒西方文化,中西合璧進行音樂教育研究,用寬廣的視角去審視我國音樂未來發展軌跡,是我國藝術走向世界,中國音樂融入世界的基本前提,也是我國音樂長足的發展必然趨勢。音樂教育在日新月異的社會演變中經歷著許多發展變革,如:音樂發展有效途徑思路探索,新時代音樂創新人才培養模式探討,新課改背景下音樂教學方法改革,國內高等學校音樂教育改革等,都是當今音樂教育研究者思考的課題。音樂教育研究必須用馬克思主義世界觀看待我國音樂發展,用世界眼光正確看待我國民樂全球化和民族化關系,用辯證思維看待中西音樂統一性和多樣性關系,這才能讓音樂教育走在變革的前沿,創造超越西方文化藝術的音樂作品。

以上是我學習馬克思主義社會科學研究方法論結合自身學習實踐及對音樂教育所見所聞、所思所想點滴體會、思考和感悟。我將在學習實踐或音樂教育研究中,堅持以馬克思主義社會科學研究方法指導學習和工作實踐,科學運用實踐基礎理論進行專業研究,學會運用馬克思主義藝術思維看待音樂,審視音樂、鑒賞音樂和創作音樂,學會用世界眼光發展自身專業,提升自身音樂素養,為音樂事業做出自己應有的貢獻。

[1]鄭一明.西方馬克思主義的文化哲學思想研究[M].重慶:重慶出版社,1998:252.

[2]陶德麟.對馬克思主義中國化研究中兩個問題的理解[J].中國社會科學,2009,(1).

[3]安啟念.馬克思主義哲學中國化研究[M].北京:中國人民大學出版社,2006.

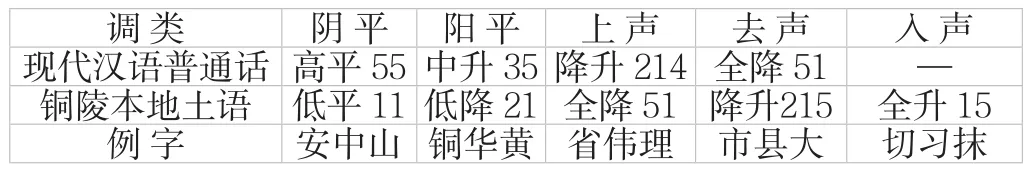

調 類 陰 平 陽 平 上 聲 去 聲 入 聲現代漢語普通話 高平 55中升 35降升 214全降 51 —銅陵本地土語 低平 11低降 21全降 51 降升215 全升 15例 字 安中山銅華黃 省偉理 市縣大 切習抹

四、銅陵民歌在地方高校傳承的途徑

“地方民間音樂的價值,決定了對其傳承的必要性,在地方民間音樂與高校教學傳承之間建立關系……事關地方民間音樂的生存與發展,同時也關系到高校音樂教育資源的培育與拓展……”。

(一)專業布局

為了更好的傳承地方民歌藝術,地方高校可以因地制宜,合理設置相關地方民歌專業。地方高校可以結合自身的辦學特點,因地制宜地將銅陵牛歌藝術與日常教學相結合,同時借鑒其他高校的辦學經驗,開設“銅陵牛歌”等地方民間音樂的選修課程。

(二)課程設置

“優化課程設置、深化課程改革”,是高校教育保持其科學性、合理性的必要前提,在條件允許的情況下,把地方民歌引入課堂教學,不失為一種改革與創新。為了保證地方民間音樂課程的順利開展,適當開展一些地方音樂基礎知識教學也是很有必要的,如:皖南民間音樂史、銅陵地方民間欣賞、銅陵民間音樂概論、銅陵民歌演唱等。

(三)師資建設

要實現民歌在高校中的良好傳承,對于教師隊伍的培養與建設也是不可或缺的。首先,要加強教師對本地民間音樂的理解,多加培訓,使他們掌握本地民間音樂的理論和表演技法;其次,聘請一些本地民間藝術家到學校講課;同時,派遣師生到民間去學習采風,吸收原汁原味的民間藝術養分。

(四)技術改造

長期以來固定的表演形式、音樂內容已經不能滿足當代人們的審美情趣,由于缺乏創新,銅陵民歌正慢慢走向衰亡。因此,將銅陵民歌的表演形式,藝術織體等進行適當的改造,乃是讓它重獲生機的必要手段。

織體:將短小單一的銅陵民歌旋律與重唱、合唱等表演形式結合在一起,利用多聲部音樂的藝術特點,增加銅陵民歌的表現效果和藝術內涵;唱法:改變傳統單一的“本嗓”式唱法,將科學的發聲方法融入到民歌的表演中去,提高專業性和藝術表現力;語言:在不改變歌曲內容和意境的情況下,適當的將晦澀難懂的方言土話進行一些修飾,以利于傳唱。

(五)演出實踐

音樂是一門表演的藝術,音樂離不開舞臺實踐,民歌從誕生之初就與表演緊密相連。正所謂“理論是檢驗真理的唯一標準”,銅陵民歌在地方高校的傳承成果也應該用舞臺實踐來檢驗。在校內組織專業的“銅陵民歌專場音樂會”,以展示相關課程專業的開設成果;定期到各基層、鄉鎮舉辦“銅陵民歌匯演”,弘揚本土音樂文化,推廣銅陵民間藝術,使銅陵民歌在不斷的演出實踐中,保持旺盛的生命力。地方高校作為地方文化建設的重要力量,在保護和發展地方民間音樂中責無旁貸。銅陵民歌的本土化要求和地域性特點決定了它就近性傳承的要求,而地方高校的歷史使命、社會責任以及新時代下教育教學模式的改革要求,也促使它與地方民間文化建立有機的聯系。

參考文獻

[1]王家偉,盛霞等.銅陵民歌在地方高校中的傳承[J].銅陵學院學報,2016,(01).

[2]盛霞,陳昌文等.“漢民族人民的天才創造”——銅陵牛歌[J].銅陵學院學報,2015,14(4).

[3]楊傳中.地方民間音樂在高校教學中的傳承——以安徽四所高校為點的調查與思考[D].南京藝術學院,2011.(03).

作者簡介:王喆(1995—),漢,女,蕪湖,本科,安徽大學藝術學院音樂表演專業學生。

戴佳伽,貴州師范大學音樂學院2015級研究生。