大涼山彝族聚居區漫漫脫貧路

陳地

“直過民族”,是指從原始社會末期或奴隸社會,直接過渡到社會主義社會的人口較少民族。世居四川大涼山區的彝族,即典型的“直過民族”。四川涼山彝族自治州,地處我國14個連片特困帶之一的烏蒙山區,是中國最大的彝族聚居區,貧困面積之廣、貧困人口之多、貧困程度之深,一直是大小涼山難以撫平的傷痛。在扶貧戰線工作近30年的四川省移民扶貧局副局長劉維嘉說:“大涼山是整個四川省乃至全國最貧困的地方。”2015年,記者數次深入大涼山深處,試圖從歷史文化、民族心理視角,探尋大涼山貧困之因。

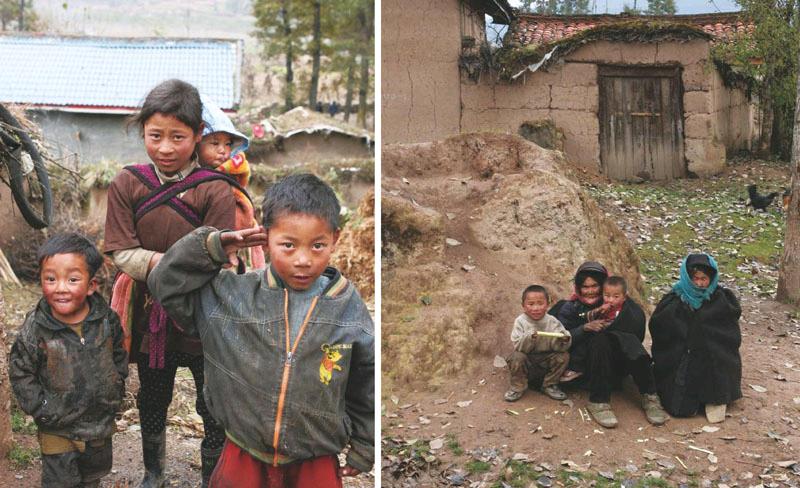

食僅充饑,人畜混居,貧苦甲于天下

經過一路難以想象的顛簸,記者終于來到國家扶貧開發重點縣美姑縣。當地干部說,縣里最貧困的地方還沒通路,騎馬也要走3天。海拔2600米的美姑縣拉木阿覺鄉馬依村,是涼山州扶貧移民局的定點幫扶村,一到雨季和冬季,公路就無法通行。村民步行下山,需要4個小時。

馬依村多數村民家庭的主食,是“土豆+酸菜”。彝族農民古次作古家里有3個男孩、2個女孩,全家7口人,2畝多山地上只種植了些土豆、苦蕎和玉米,土豆幾乎是一年四季唯一的主食。古次作古說,種的糧食基本自己吃,多余一點就拿到山下換食鹽。一家人一年大約只能吃一次肉,家里沒有一分錢存款。

當地甚至還有家庭人畜混居。39歲的阿牛牧初家,有5口人。5頭豬和幾匹牛馬,是他們的全部財產。阿牛牧初說,自家修不起牛圈和馬圈,冬季山上異常寒冷,牛馬只能和人同住一間屋。阿牛牧初7歲的大兒子阿牛拉夫告訴記者,家里沒有廁所,從來沒用過衛生紙,也從來沒有洗過澡。

在涼山州昭覺縣拖都村, 62歲老人洛硬阿曲背著6歲的小孫子,孩子流著哈喇子,大大的眼睛毫無神采。老人說,去年孫子不知道得了什么“怪病”,雙手抬不起來。兒子在外打工,自己又沒錢,所以孫子的病一直沒有醫治。現在,祖孫倆每天靠吃玉米度日。看著孩子垂下的雙臂,老人眼里滿含淚水。

據了解,涼山州昭覺縣、布托縣、美姑縣等多個國家扶貧開發重點縣,脫貧任務都十分艱巨。拉木阿覺鄉副鄉長侯拉坡說,目前馬依村要推進彝家新寨建設,國家可以補助每戶2.5萬元,剩下的錢由農民自己出。在河谷地帶蓋房,農民自己大概要出4萬元至6萬元,可像馬依村這樣的半山村落,農民要出7萬元至9萬元,老百姓根本拿不出這筆錢,“脫貧太難了”。

扶貧攻堅困難的深層次原因

“當一個地區的貧困與它的自然資源、民族宗教、社會治理交織在一起的時候,扶貧攻堅的困難就可想而知。”四川省社科院副院長郭曉鳴教授說,“大涼山幾乎聚集了所有的貧困因子,是當代中國貧困地區的一個特殊樣本。”

關注大涼山貧困問題,人們通常先聯想到的是民族地區、自然資源匱乏、交通不便等因素。四川的另外兩個少數民族地區阿壩藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州也面臨同樣問題,但大涼山的貧困程度比他們深得多,毫無疑問,這背后還有更深層次的原因。

涼山彝族自治州,是中國最后消除奴隸制的地區。20世紀50年代,涼山州還處于奴隸制、農奴制和封建制并存的階段。1956年,涼山州開展民主改革運動,成為涼山歷史上劃時代的社會變革。制度的變遷使涼山彝族人人平等,但經濟社會的發展遠遠落后于政治變革。歷史進程的大跨越,容易讓當地少數民族社會結構、文化心理、生活習性“跟不上趟”,這也是文化“窮根”的關鍵所在。比如,當地文盲半文盲比例巨大。相關調查顯示,彝族地區適齡兒童入學率低,受教育時間短,近幾年來文盲、半文盲人數不降反升,脫貧的智力支撐力弱。

在馬依村,記者看到一個奇怪現象:周三上午10點左右,本該上學的時間,村里竟然有許多學齡兒童四處亂跑。村支書吉克石都介紹,目前全村適齡兒童沒有上學的將近百人。古次作古的5個孩子中,只有2個上小學。他的女兒爾日子位已經10歲了,但從沒去過學校,甚至都沒下過山。阿牛牧初的大兒子阿牛拉夫7歲多,每天幫父親在地里干農活,根本沒有去上學的打算。

而且,在四川省歷年成為勞務輸出大省的背景下,涼山彝族地區勞務輸出所占比例很小。這不僅因為涼山勞動力文化水平低、勞動技能單一,其語言交往能力、民族風俗習慣也成為阻礙他們外出務工的重要原因。

經多次走訪,記者發現,在本地真正脫貧致富的,往往是懂得漢語且長期外出打工的人員,但這一比例仍然相當有限。不少中小企業老板告訴記者,其實他們很希望招聘一些家庭困難的彝族年輕勞動力務工來幫助當地群眾脫貧,然而語言不通、生活習性差異巨大,且一些彝族工人堅持忍耐性差,讓這些舉措難以為繼。往往用工方還未辭退他們,他們自己早已跑路回家了。

另外,物質貧困和文化貧困交織,容易造成人們觀念落后。有專家將涼山人的世界觀總結為:聽天由命的人生觀、得過且過的生活觀、重農抑商的生產觀、溫飽第一的消費觀、共產平均的分配觀、崇拜鬼神的文化觀、重義輕利的倫理觀、忠守故土的鄉土觀和多子多福的生育觀。

曾有這樣一個故事:1999年春節前夕,時任四川省委書記謝世杰率隊到涼山州慰問。在昭覺縣的一個彝族村寨,謝世杰走進一戶人家,發現戶主蹲坐在“三鍋莊”邊,但火塘里并沒有火。謝世杰問,這么冷為何不燒火?對方答,沒有柴。謝世杰再問,你年紀不大,又有力氣,怎么不去砍呀?戶主說,砍柴的地方太遠……

彝族傳統里,甚至有“以經商為恥”的行為規范,“喝在酒上,穿在銀上,用在神上”是當地的真實寫照。人們以醉為樂、以醉為榮,形成一種“以酒當茶、殺牲待客、來客必敬”的共吃、共喝、輕功利、重人際的民族文化心態。甚至在一些貧困農民家里,一邊是人畜混居的艱難生活,另一邊卻是一筐筐的空啤酒瓶。美姑縣巴普鎮埂則村盧含曲比的家里一貧如洗,丈夫去世,她一人獨自照顧4個孩子,一年到頭都吃不上一次肉,生活中最大的開銷竟然是啤酒。記者來采訪,她頃刻間打開4瓶啤酒,以示款待的“熱情”。類似這樣“窮大方”的例子,涼山比比皆是。

并且,由于原始宗教信仰的影響,當地輕生重死,普遍存在著殺牲祭神(鬼)的習俗,葬禮被視為高于其他一切禮儀的大事,人們互相攀比,往往耗資巨大,甚至不惜四處借款、貸款。

教育是掘“窮根”的“一號工程”

教育不興,貧困不止。基層干部認為,要把解決貧困地區教育問題放在“一號工程”的位置。也就是說,貧困地區要徹底擺脫貧困,防止貧困代際傳承,打贏扶貧“持久戰”,必須把加強教育、改變目前教育落后的狀況,擺在更加突出的位置。

據了解,在大涼山貧困地區,鄉小、村小的寄宿制名額有限,無法容納全部學齡兒童的住宿需求。不能寄宿的孩子,多數人遠隔大山、居住偏遠、不能走讀,最后變成有學上不了。古次作古、阿牛牧初等人說,鄉小學的寄宿制名額申請不到,小孩又不可能每天趕來回七八個小時的山路,只能不讀書。

一些長期扎根基層的地方干部認為,教育問題不解決,就無法解決“精神脫貧”問題,就切不斷代際傳承的“窮根”。在大涼山的貧困山村,面對孩子沒有學上,很多農民不以為然,覺得孩子在家里幫忙干點活,帶帶弟弟妹妹,也挺好。當被問及未來如何脫貧時,他們的回答卻令人無奈的一致:“希望政府多發補貼”“等政府指一條發家致富的明路”。

中央民族大學彝族問題研究專家侯遠高也認為,要解決涼山面臨的發展困境,最為根本的,還是要從人身上下功夫,提高人口素質,加強人力資源開發。與此同時,要支持彝族實現社會文化轉型。可從兩個方面努力:一方面讓彝族孩子學好漢文化。普及鄉村幼兒教育,盡量從幼兒開始接受漢文化,在彝族地區的學校實施彝漢雙文化教育。另一方面,倡導文化自覺意識,探索不以犧牲彝族文化為代價的發展模式,實現彝族文化的現代轉型。努力建立以彝族語言和文字為載體的現代知識和信息傳播平臺,在充分吸收世界文明成果和現代科學技術的基礎上,創新彝族文化。