“里根革命”與“撒切爾新政”的供給主義批判與反思

——基于馬克思經(jīng)濟(jì)學(xué)勞資關(guān)系視角

魯保林

(貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,貴陽550025)

“里根革命”與“撒切爾新政”的供給主義批判與反思

——基于馬克思經(jīng)濟(jì)學(xué)勞資關(guān)系視角

魯保林

(貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,貴陽550025)

“里根革命”和“撒切爾新政”,導(dǎo)致“大企業(yè)、大工會(huì)、大政府”模式演變?yōu)椤按筚Y本、小工會(huì)、小政府”模式,政府權(quán)力被資本綁架,資本邏輯在經(jīng)濟(jì)增長和財(cái)富分配中占據(jù)支配地位。它犧牲工人利益去提高資本的盈利能力,不僅擴(kuò)大了收入差距,而且加重了實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)的失調(diào)。“涓滴效應(yīng)”也并未實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)繁榮,反而導(dǎo)致收入兩極分化。我國推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革一定要警惕把“產(chǎn)能過剩”完全歸因于政府干預(yù),把僵尸企業(yè)直接等同于國有企業(yè),把“降成本”等同于“減稅+降低工人的工資和福利”,以及以增強(qiáng)用工靈活性、改善勞動(dòng)供給的名義修改《勞動(dòng)合同法》等錯(cuò)誤傾向。

供給學(xué)派;里根革命;撒切爾新政;供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

恩格斯在為《資本論》第一卷撰寫的書評(píng)中指出,“資本和勞動(dòng)的關(guān)系,是我們?nèi)楷F(xiàn)代社會(huì)體系所圍繞旋轉(zhuǎn)的軸心,這種關(guān)系在這里第一次得到了科學(xué)的說明,而這種說明之透徹和精辟,只有一個(gè)德國人才能做得到。”[1]589由于馬克思“攀登到了最高點(diǎn)”,所以能夠“把現(xiàn)代社會(huì)關(guān)系的全部領(lǐng)域看得明白而且一覽無遺,就像一個(gè)觀察者站在最高的山巔觀賞下面的山景那樣。”[1]589對(duì)于20世紀(jì)80年代的“里根革命”和“撒切爾新政”,有人將其視為成功的典范頂禮膜拜,大加贊許。更有甚者將供給學(xué)派視為我國推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的理論依據(jù)。然而,只要我們運(yùn)用馬克思的勞資關(guān)系理論審視這場(chǎng)新自由主義鬧劇,就可以看清其本質(zhì),洞悉其理論上的缺陷。

一、馬克思的勞資關(guān)系理論:一個(gè)簡(jiǎn)要的概述

原始積累是資本關(guān)系形成的歷史起點(diǎn)。資本關(guān)系要以勞動(dòng)者和勞動(dòng)實(shí)現(xiàn)條件的所有權(quán)分離為前提,這個(gè)過程一方面使社會(huì)的生活資料和生產(chǎn)資料轉(zhuǎn)化為資本,另一方面使直接生產(chǎn)者轉(zhuǎn)化為雇傭工人。[2]821,822原始積累以一種殘酷的暴力手段使“大量的人突然被強(qiáng)制地同自己的生存資料分離,被當(dāng)作不受法律保護(hù)的無產(chǎn)者拋向勞動(dòng)市場(chǎng)。對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者即農(nóng)民的土地的剝奪,形成全部過程的基礎(chǔ)。”[2]823

在資本主義條件下,商品生產(chǎn)占統(tǒng)治地位,連工人的勞動(dòng)力也成為商品,不過它是一種特殊的商品,具有獨(dú)特的使用價(jià)值,即它是價(jià)值的源泉。通過勞動(dòng)力的買賣這種方式,生產(chǎn)資料和勞動(dòng)者得以重新結(jié)合,占有生產(chǎn)資料的貨幣所有者成為資本家,勞動(dòng)者則成為雇傭工人。勞動(dòng)力商品的買賣在流通領(lǐng)域進(jìn)行,表面看起來是平等自愿的交易,但是只要深入到資本主義勞動(dòng)過程內(nèi)部,就會(huì)發(fā)現(xiàn),勞動(dòng)總體上是受資本支配,因?yàn)楣と耸窃谫Y本家的監(jiān)督下進(jìn)行勞動(dòng),工人的勞動(dòng)成果歸資本家所有。資本主義生產(chǎn)過程是資本家消費(fèi)勞動(dòng)力的過程,也是資本家榨取雇傭勞動(dòng)者剩余價(jià)值的過程。不過,一旦當(dāng)追求的目標(biāo)不是有限的使用價(jià)值,而是價(jià)值的不斷增殖時(shí),資本家對(duì)雇傭工人的榨取就是無止境的。資本家在組織上和技術(shù)上不斷改進(jìn)勞動(dòng)過程,榨取剩余價(jià)值的方式也不斷更新,當(dāng)資本主義生產(chǎn)跨進(jìn)機(jī)器大工業(yè)時(shí)期時(shí),勞動(dòng)對(duì)資本的隸屬就從形式上隸屬發(fā)展到實(shí)質(zhì)上隸屬。

剩余價(jià)值的資本化構(gòu)成資本積累。隨著資本積累的發(fā)展,個(gè)別資本通過資本積聚和資本集中掌握了巨額財(cái)富,資本有機(jī)構(gòu)成不斷提高,資本主義社會(huì)的兩極分化日趨加重,“社會(huì)的財(cái)富即執(zhí)行職能的資本越大,它的增長的規(guī)模和能力越大,從而無產(chǎn)階級(jí)的絕對(duì)數(shù)量和他們的勞動(dòng)生產(chǎn)力越大,產(chǎn)業(yè)后備軍也就越大。………,產(chǎn)業(yè)后備軍的相對(duì)量和財(cái)富的力量一同增長。但是同現(xiàn)役勞動(dòng)軍相比,這種后備軍越大,常備的過剩人口也就越多,他們的貧困同他們所受的勞動(dòng)折磨成正比。最后,工人階級(jí)中貧苦階層和產(chǎn)業(yè)后備軍越大,官方認(rèn)為需要救濟(jì)的貧民也就越多。這就是資本主義積累的絕對(duì)的、一般的規(guī)律。”[2]742因此,在資本主義社會(huì),勞動(dòng)與資本的關(guān)系體現(xiàn)的是無產(chǎn)階級(jí)與資產(chǎn)階級(jí)之間剝削與被剝削的對(duì)抗性的階級(jí)關(guān)系。[3]自資本主義社會(huì)產(chǎn)生以來,兩大階級(jí)之間一直存在著關(guān)于勞動(dòng)條件、勞動(dòng)時(shí)間、勞動(dòng)強(qiáng)度、以及勞動(dòng)成果分配的對(duì)立與斗爭(zhēng)。

二、勞資關(guān)系視角下的“里根革命”和“撒切爾新政”

1.供給學(xué)派的興起和政策實(shí)踐

二戰(zhàn)結(jié)束至20世紀(jì)60年代中期,由于生產(chǎn)力快速發(fā)展、國家干預(yù)以及各種社會(huì)福利政策的實(shí)施,美國經(jīng)歷了一段經(jīng)濟(jì)增長的“黃金時(shí)期”。但是,在資本主義社會(huì),生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系之間存在對(duì)抗性的矛盾和沖突,隨著時(shí)間的推移,這對(duì)矛盾的對(duì)抗程度必然會(huì)日益加深。到了70年代,美國實(shí)體經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)嚴(yán)重的生產(chǎn)過剩,利潤率的滑坡引發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī),美國陷入長達(dá)數(shù)年之久的“滯漲”泥沼而不可自拔。[4]

由于凱恩斯主義理論無法解釋“滯漲”現(xiàn)象,供給學(xué)派乘勢(shì)興起。與凱恩斯主義強(qiáng)調(diào)需求管理不同,該學(xué)派強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)的供給方面,認(rèn)為需求會(huì)自動(dòng)適應(yīng)供給的變化。供給學(xué)派的先驅(qū)是哥倫比亞大學(xué)教授芒德爾,他多次批評(píng)美國政府的經(jīng)濟(jì)政策,提出與凱恩斯主義相反的論點(diǎn)和主張。拉弗進(jìn)一步研究并發(fā)展了芒德爾的論點(diǎn),國會(huì)眾議員肯普也很重視芒德爾的主張,他任用羅伯茨擬定減稅提案,聘請(qǐng)圖爾進(jìn)行減稅效果的計(jì)量研究。[5]362供給學(xué)派的政策主張俘獲了那些面對(duì)“滯漲”危機(jī)一籌莫展的西方政客。1981年,美國新上臺(tái)總統(tǒng)里根提出的“經(jīng)濟(jì)復(fù)興計(jì)劃”開頭就聲明,他的計(jì)劃與過去美國政府以需求學(xué)派為指導(dǎo)思想的政策徹底決裂,改以供給學(xué)派理論為依據(jù)。[5]361在20世紀(jì)80年代,里根與英國首相撒切爾夫人一道推動(dòng)供給管理而風(fēng)靡資本主義世界,實(shí)踐了供給學(xué)派的理論。“里根革命”和“撒切爾新政”確實(shí)為克服“滯漲”發(fā)揮了積極作用,但是他們的改革也埋下了很多隱患。自20世紀(jì)80年代末以來,金融危機(jī)在世界各地頻繁爆發(fā),供給學(xué)派的內(nèi)在缺陷暴露得越來越多。2008年的金融危機(jī),禍起美國,殃及全球,至今已經(jīng)8年,危機(jī)的陰影仍未散去,“里根經(jīng)濟(jì)學(xué)”同樣難辭其咎。

2.“里根革命”和“撒切爾新政”的實(shí)質(zhì)

中國民生證券研究院副院長管清友在《供給學(xué)派的實(shí)踐典范》中寫道:“供給學(xué)派盡管聲譽(yù)不佳,但在政策實(shí)踐領(lǐng)域,往往是挨罵最多,反而最為成功。里根經(jīng)濟(jì)學(xué)和撒切爾主義不僅實(shí)踐了供給學(xué)派的理論,并成為實(shí)踐典范”。[6]供給學(xué)派為什么挨罵最多,聲譽(yù)不佳呢?難道不是因?yàn)楣┙o學(xué)派的理論與實(shí)踐金玉其外、敗絮其中嗎?其實(shí),只要我們借助馬克思主義理論這個(gè)顯微鏡,來觀察所謂的“里根革命”和“撒切爾新政”,就不難看出,它們的根本目的是為了增進(jìn)資本的利益。因此,他們的改革最終加深了資本與勞動(dòng)的沖突與對(duì)立,加劇了收入分配的兩極分化,為金融危機(jī)的頻繁發(fā)作埋下了禍根。

(1)“大企業(yè)、大工會(huì)、大政府”模式”演變?yōu)椤按筚Y本、小工會(huì)、小政府”模式

“大市場(chǎng)、小政府”是經(jīng)濟(jì)自由主義者奉為圭臬的教條,供給學(xué)派亦是如此。供給學(xué)派認(rèn)為,政府過多的規(guī)制限制了企業(yè)和個(gè)人的自由活動(dòng)空間。里根和撒切爾反對(duì)政府對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)進(jìn)行干預(yù),主張對(duì)國有企業(yè)進(jìn)行私有化改革。撒切爾夫人認(rèn)為,政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)使企業(yè)的自由受到侵犯,損害了西方繁榮的基礎(chǔ)。她強(qiáng)調(diào)要把決定經(jīng)濟(jì)的權(quán)力從官員手中轉(zhuǎn)到企業(yè)家手中。里根也有句名言,即“政府不能解決問題,因?yàn)檎旧砭褪菃栴}”。里根就任美國總統(tǒng)之后,批準(zhǔn)成立了以布什副總統(tǒng)為主任的撤銷和放寬規(guī)章條例的總統(tǒng)特別小組。“特別小組”在1981年審核了91種現(xiàn)行管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的法令條例,這些法令規(guī)章涉及生產(chǎn)安全、勞動(dòng)保護(hù)、消費(fèi)者利益保護(hù)等方面。當(dāng)時(shí)已經(jīng)撤消或即將撤消、放寬的有65種,包括《空氣清潔法》、《水污染控利法》、《礦工安全法》、《汽車交通安全法》、《反噪音法》等。[7]撒切爾夫人在其執(zhí)政期間更是力推私有化,到1988年12月底,英國已有27家國有企業(yè)全部或部分地實(shí)行非國有化,約70萬名職工從原國有部門轉(zhuǎn)入私營部門。

供給學(xué)派的實(shí)踐破壞了戰(zhàn)后“黃金時(shí)期”形成的發(fā)展模式,盧荻教授將其概括為“大企業(yè)、大工會(huì)、大政府”模式。[8]這種模式曾有力地促進(jìn)了資本積累和經(jīng)濟(jì)增長,因?yàn)椋旱谝唬按笃髽I(yè)”可以確保勞動(dòng)生產(chǎn)率的上升;第二,“大工會(huì)”一方面可以保證工資增長不會(huì)嚴(yán)重滯后于生產(chǎn)率增長,消費(fèi)與產(chǎn)出增長也能保持同步,另一方面可以保證工人生產(chǎn)技能得到提升,為生產(chǎn)率改善與工資提高奠定基礎(chǔ);第三,“大政府”一方面為居民提供公共醫(yī)療和教育體系、城鎮(zhèn)住房保障和相應(yīng)的公共設(shè)施服務(wù),另一方面也可以在技術(shù)進(jìn)步投資成本過高的情況下,以各種方式(軍工綜合體、國有企業(yè),等等)為私人資本提供激勵(lì)。在美國,政府支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重從1950年的21.4%上升到1973年的31.1%,英國同期從34.2%上升到41.%。[9]不難看出,正是依托“大政府”和“大工會(huì)”的存在,資本與勞動(dòng)的矛盾得到了緩和,才形成了戰(zhàn)后這樣一種“收入增長—產(chǎn)出擴(kuò)張—生產(chǎn)率上升—工資遞增”的發(fā)展路徑。“大企業(yè)、大工會(huì)、大政府”發(fā)展模式的核心是“大政府”,如果取消了“大政府”,“大工會(huì)”以及福利國家將不復(fù)存在。在供給主義經(jīng)濟(jì)學(xué)大行其道時(shí)期,“大企業(yè)、大工會(huì)、大政府”模式逐步走向“大資本、小工會(huì)、小政府”模式。政府對(duì)市場(chǎng)的管控一步步放松,實(shí)際上是宣告政府權(quán)力向資本投降。在美國,“高盛的利益就是美國的利益”,對(duì)華爾街有益的就是對(duì)美國有益的,政府演變?yōu)榻鹑诠杨^謀取巨額經(jīng)濟(jì)利益的工具。富人往往通過競(jìng)選獻(xiàn)金、游說政客和官僚等手段影響選舉、立法和監(jiān)管的過程,這就是為什么民主未能減緩日益擴(kuò)大的不平等的制度根源。[10]

(2)改善供給的舉措導(dǎo)致收入差距擴(kuò)大以及“實(shí)虛”比重嚴(yán)重失調(diào)

馬克思指出,“在資本主義制度內(nèi)部,一切提高社會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)力的方法都是靠犧牲工人個(gè)人來實(shí)現(xiàn)的;一切發(fā)展生產(chǎn)的手段都轉(zhuǎn)變?yōu)榻y(tǒng)治和剝削生產(chǎn)者的手段”。[2]743里根和撒切爾夫人執(zhí)政期間,打著提高效率的旗號(hào),實(shí)行了很多改善供給的政策,也是靠犧牲工人的利益來實(shí)現(xiàn)的,其真正目的在于提高壟斷資本的盈利能力。

首先,以改善勞動(dòng)供給的名義“改革工資法和工會(huì)制度”,其目的是削弱工人的權(quán)力和議價(jià)能力。在美國,政府和資本家聯(lián)手打擊工會(huì),解雇工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)人和組織者。1981年,里根總統(tǒng)對(duì)空運(yùn)管理人員的罷工進(jìn)行干預(yù),解雇了11301名罷工參與者。對(duì)工會(huì)的打擊導(dǎo)致工會(huì)成員率大幅減少,上世紀(jì)70年代還有將近25%的美國工人參加工會(huì),但是到21世紀(jì)初,這一數(shù)字低于13%。[11]克魯格曼(Paul R.Krugman)寫道,試圖組織或支持工會(huì)活動(dòng)的工人常常遭到非法解雇。從20世紀(jì)70年代后期到80年代初期,投票支持工會(huì)的人,至少有1/20遭到非法解雇,一些估計(jì)甚至認(rèn)為是1/8。[12]此外,聯(lián)邦最低工資的法定水平被凍結(jié)了7年多,實(shí)際最低工資從1979年的5.81美元(按1994年美元)跌落到1989年的4.00美元,10年下降了幾乎1/3。[13]在英國,撒切爾“幾乎毀掉了英國在全世界都曾經(jīng)非常有名的福利制度,被稱為民主國家獨(dú)裁者。并且,她對(duì)工會(huì)奉行強(qiáng)硬路線,在1984年的煤礦工人大罷工中態(tài)度強(qiáng)硬,通過修改工會(huì)法、派遣軍情五處人員滲透進(jìn)入全國礦工工會(huì)等手段,不惜讓警察和礦工發(fā)生流血沖突,從而徹底擊敗了工會(huì)組織,極大地削弱了曾經(jīng)非常強(qiáng)大的英國工會(huì)勢(shì)力”。[14]

其次,供給學(xué)派強(qiáng)調(diào),只有減輕大資本、大企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),市場(chǎng)才能真正發(fā)揮其力量。里根政府時(shí)期實(shí)施的《1981年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇稅收法案》把最高邊際收入稅從70%減少到1982年的50%,把最高資本收益稅從28%減少到20%。《1986年稅收改革法案》進(jìn)一步降低了1987~1988年的邊際稅率,最高邊際稅率從50%下降至28%,公司稅從50%下降到35%。1986年稅制改革將個(gè)人稅級(jí)由14級(jí)簡(jiǎn)化為2級(jí),從總體上來說降低了稅率。公司稅收等級(jí)從原來的5個(gè)減少為3個(gè),稅率也有所下降。1986年法案使個(gè)人的最高邊際稅率降低了,企業(yè)稅率也降低了。[15]

最后,推行金融自由化,改善資金供給。里根政府于1980年和1982年頒布了兩項(xiàng)放松金融監(jiān)管的新法規(guī),即《儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)取消管制與貨幣控制法案》與《儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)法規(guī)》,允許商業(yè)銀行涉足證券投資等非銀行金融業(yè)務(wù)。而混業(yè)經(jīng)營在戰(zhàn)后黃金年代是不允許的,當(dāng)時(shí)政府“采取強(qiáng)制性措施,使金融行業(yè)里的銀行、保險(xiǎn)和股票市場(chǎng)實(shí)行分業(yè)經(jīng)營”。[9]但是,一旦受管制的金融部門放開,金融資本必然會(huì)像脫韁的野馬一樣難以管束。金融自由化導(dǎo)致資本證券化和金融創(chuàng)新快速膨脹,金融資本循環(huán)逐漸脫離產(chǎn)業(yè)資本循環(huán),形成以未來價(jià)值索取權(quán)的占有為基礎(chǔ)的獨(dú)立系統(tǒng)。[16]

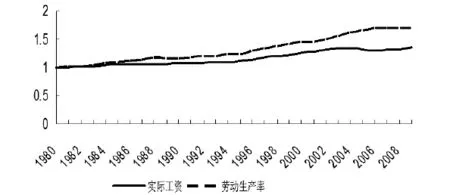

綜上可見,給企業(yè)減稅、削弱工人的權(quán)力和福利水平盡管減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān),促進(jìn)了供給增加,但是勞資雙方的力量對(duì)比進(jìn)一步失衡。在美國,政府對(duì)資本的偏袒和工會(huì)密集度的下降嚴(yán)重削弱了工人的議價(jià)能力,實(shí)際工資和生產(chǎn)率脫節(jié)日趨擴(kuò)大。從圖1可以看出,整個(gè)20世紀(jì)80年代,美國非金融公司生產(chǎn)性雇員的平均小時(shí)實(shí)際工資幾近停滯,到了90年代,生產(chǎn)性雇員的實(shí)際工資增長有所提速,但是與勞動(dòng)生產(chǎn)率的差距卻越來越大,由于生產(chǎn)率提高是在工人收入停滯的背景下實(shí)現(xiàn)的,這就意味著資本份額上升了。

圖1 美國非金融公司部門平均實(shí)際工資與勞動(dòng)生產(chǎn)率:1980~2009

由于生產(chǎn)性雇員收入水平增長遲緩,消費(fèi)需求缺乏支撐,無效供給越來越多。為緩解生產(chǎn)過剩帶來的壓力,各種形式的金融創(chuàng)新就被開發(fā)出來,以刺激低收入階層透支未來的消費(fèi)能力。[17]金融資本具有高投機(jī)性、高盈利性和高度靈活性,最符合資本最大限度追逐剩余價(jià)值的本性。杰克·拉斯姆斯(Jack Rasmus)指出,“金融資產(chǎn)形式實(shí)際上沒有產(chǎn)品成本或者銷售成本,對(duì)它們的需求和市場(chǎng)是即刻發(fā)生的和全球性的,所以更具盈利性。”[18]實(shí)體經(jīng)濟(jì)的低迷與虛擬經(jīng)濟(jì)的繁榮并不矛盾,實(shí)體經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步擴(kuò)張日益依賴于資產(chǎn)泡沫膨脹所產(chǎn)生的虛假購買力,而衍生金融產(chǎn)品創(chuàng)新和資產(chǎn)泡沫膨脹所產(chǎn)生的財(cái)富效應(yīng)又吸引更多的資本涌向虛擬經(jīng)濟(jì),進(jìn)一步推高資產(chǎn)價(jià)格。許多非金融公司也趁機(jī)把利潤用于回購本公司的股票以推高股價(jià)。“實(shí)冷虛熱”使得大量的社會(huì)資本從創(chuàng)造價(jià)值的實(shí)體經(jīng)濟(jì)退出,投入并不創(chuàng)造價(jià)值的金融、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)業(yè),實(shí)體經(jīng)濟(jì)更加依賴金融活動(dòng)提高其盈利能力。1982~1990年間,私人實(shí)體經(jīng)濟(jì)中幾乎1/4的工廠和設(shè)備投資轉(zhuǎn)向了金融、保險(xiǎn)和不動(dòng)產(chǎn)部門。[19]218“1989年,也是里根總統(tǒng)任期屆滿的那一年,美國金融類公司的利潤在美國企業(yè)部門稅前利潤中的比重首度超過20世紀(jì)70年代的最高水平,此后一直處于上升趨勢(shì)。”[20]2006年底,美國境內(nèi)的股票、債券、外匯、大宗商品期貨和金融衍生品市值約為400萬億美元,為當(dāng)年美國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的36倍左右,這就表明,實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)的比重已經(jīng)嚴(yán)重失調(diào)。由于缺乏真實(shí)收入的支撐,虛擬財(cái)富和居民舉債推動(dòng)的即期消費(fèi)擴(kuò)張往往是異常脆弱和難以持久的。金融衍生品泛濫導(dǎo)致金融資本一步步脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì)的約束,虛擬泡沫不斷吹大,金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)不斷累積。現(xiàn)實(shí)資本積累和總需求的長期下降,最終轉(zhuǎn)化為災(zāi)難性的金融危機(jī)和長期停滯。

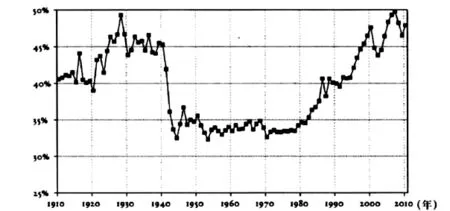

圖2 美國收入前10%人群的收入占國民收入的比重:1910~2010

(3)“涓滴效應(yīng)”并未實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)繁榮,反而導(dǎo)致收入兩極分化

“涓滴理論”的鼓吹者篤信,降低富裕階層的稅率可以激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長和創(chuàng)造就業(yè),實(shí)現(xiàn)總體經(jīng)濟(jì)繁榮。里根和撒切爾認(rèn)為,公平應(yīng)當(dāng)作為目標(biāo),而不是手段,讓窮人變富的最好方法是把蛋糕做大,而不是分配有限的蛋糕。在他們執(zhí)政時(shí)期,政府大舉減稅,特別是富人的個(gè)人所得稅,里根任內(nèi)將平均稅率從70%大幅削減到28%,撒切爾也將最高稅率從82%削減至40%。[6]給富人減稅的目的是想激發(fā)富人做大蛋糕的積極性,然后通過富人的消費(fèi)、創(chuàng)業(yè)等帶動(dòng)貧困階層走向致富,這就是他們宣稱的“涓滴效應(yīng)”。“涓滴理論”認(rèn)為,社會(huì)財(cái)富會(huì)有一個(gè)自然的滲漏過程,不需要政府采取措施對(duì)分配進(jìn)行干預(yù)就可以實(shí)現(xiàn)社會(huì)的平等。[21]撇開“涓滴理論”本身的前提和假設(shè)存在錯(cuò)誤不說,從實(shí)際操作層面來看,減稅政策一開始就明顯偏向富人。里根的稅收改革雖然使全體美國人平均減少稅額6.4%,但是超富裕階層平均降低了16%,低收入者的實(shí)際稅率下降不多。與此同時(shí),里根政府削減了大多集中在低收入群體的補(bǔ)助項(xiàng)目,涉及幾千萬美國人,包括退伍軍人福利、老年殘疾救濟(jì)等在內(nèi)的社會(huì)福利計(jì)劃。[15]據(jù)統(tǒng)計(jì),里根政府時(shí)代,社會(huì)福利支出明顯放緩,增幅不及20世紀(jì)70年代的1/2。社會(huì)保障和福利支出的削減,一方面削弱了社會(huì)福利和保障制度作為經(jīng)濟(jì)自動(dòng)穩(wěn)定器的作用,另一方面也削弱了政府緩和勞資沖突的能力,勞動(dòng)對(duì)資本的實(shí)際隸屬一步步加深。[22]在資本主義社會(huì),“涓滴理論”設(shè)想先富帶動(dòng)后富,最終實(shí)現(xiàn)總體繁榮。實(shí)際上,該理論從前提假設(shè)到具體操作實(shí)施,都是在為資本利益服務(wù)。美國的智庫研究發(fā)現(xiàn),“這種誤導(dǎo)性理論不僅沒有使美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)繁榮,反而影響了經(jīng)濟(jì)增長,最糟糕的是加劇了收入不平等”。[23]所以,20世紀(jì)80年代初以來,美國不僅沒有出現(xiàn)先富帶動(dòng)后富的“涓滴效應(yīng)”,反而出現(xiàn)了窮人財(cái)富縮水,窮人財(cái)富向富人反向滲透的“負(fù)向涓滴效應(yīng)”。[24]托馬斯·皮凱蒂(Thomas Piketty)的研究發(fā)現(xiàn),美國收入前10%人群的收入占國民收入的比重從70年代的不足35%上升到2000~2010年的45%~50%(參見圖2)。5%最富裕群體和20%最貧窮群體之間的收入差距達(dá)到1967年以來的最大值。[23]

新自由主義時(shí)代美國收入分配比重的演進(jìn)充分印證了馬克思揭示的資本主義積累的一般規(guī)律,即隨著資本積累的發(fā)展,資本主義社會(huì)的兩極分化將越來越嚴(yán)重。戴維·豪威爾(David Howell)指出,被富豪們控制的美國政府在制定政策時(shí)總是使財(cái)政部門的利益優(yōu)先于大多數(shù)民眾。越來越少的最低工資、越來越弱的工會(huì)力量以及對(duì)金融部門日漸松弛的監(jiān)管都是證明。“滴漏經(jīng)濟(jì)學(xué)”已對(duì)美國的制度和政策造成了損害。[23]難怪在1988年,老布什稱里根“兜售的富人與企業(yè)減稅是巫毒經(jīng)濟(jì)學(xué)”。[25]

三、“里根革命”和“撒切爾新政”的教訓(xùn)及對(duì)當(dāng)前我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的啟示

1.“里根革命”和“撒切爾新政”的失敗教訓(xùn)

如果站在資本的立場(chǎng)來看,“里根革命”和“撒切爾新政”的確取得了成功。但是,如果站在勞動(dòng)的立場(chǎng)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的長遠(yuǎn)發(fā)展來看,它們只能算作失敗的樣板。因?yàn)椤袄锔锩焙汀叭銮袪栃抡睂?dǎo)致政府淪為資本牟利的工具,貧富差距越來越大,金融資本像吸血的魔鬼一樣吞噬實(shí)體經(jīng)濟(jì)和普通民眾的收入,經(jīng)濟(jì)增長演變?yōu)橐环N依靠資產(chǎn)泡沫和債務(wù)支撐的“貧血式增長”。

第一,由于“大企業(yè)、大工會(huì)、大政府”模式”演變?yōu)椤按筚Y本、小工會(huì)、小政府”模式,政府權(quán)力被資本綁架,資本邏輯在經(jīng)濟(jì)增長和財(cái)富分配中占據(jù)支配地位,破壞了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的長遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,“資本與勞動(dòng)”的關(guān)系是一切經(jīng)濟(jì)關(guān)系的核心。如果“資本與勞動(dòng)”的矛盾能夠在政府的介入下得到有效協(xié)調(diào),勞方的利益得到尊重和保障,資本的任性得到約束,就有助于形成一種“收入增長-產(chǎn)出擴(kuò)張-生產(chǎn)率上升-工資遞增”的平穩(wěn)發(fā)展路徑。相反,如果信奉“市場(chǎng)決定一切”,任由“無形的手”在勞資關(guān)系領(lǐng)域發(fā)揮決定性作用,那么資本積累的邏輯只可能產(chǎn)生嚴(yán)重的兩極分化。有人提出,“當(dāng)年里根和撒切爾用一場(chǎng)思想革命將“大政府”送入歷史,中國也同樣需要一場(chǎng)發(fā)展思想的革命”。[6]筆者認(rèn)為,若按此思路進(jìn)行經(jīng)濟(jì)體制改革,最大的可能就是導(dǎo)致社會(huì)主義的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的喪失,其后果將不堪設(shè)想。黨政有為是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制優(yōu)越性的重要體現(xiàn),共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政府不能僅僅滿足于充當(dāng)“守夜人”的角色,還應(yīng)強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)和宏觀調(diào)控,調(diào)動(dòng)一切積極因素,摒棄消極因素,為實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興而奮斗。

第二,以犧牲工人為代價(jià)來改善供給只可能擴(kuò)大收入差距,加重實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)的失調(diào)。削減工人的工資和福利短期來看有利于改善企業(yè)的盈利水平,提高企業(yè)的供給能力,但是從長遠(yuǎn)來說,由于需求乏力,市場(chǎng)有限,供給就會(huì)遭遇瓶頸,無法進(jìn)一步擴(kuò)張。一旦實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展走進(jìn)死胡同,資本就會(huì)大量涌入虛擬經(jīng)濟(jì)。20世紀(jì)70年代以來,大量的社會(huì)資本脫實(shí)向虛,金融創(chuàng)新畸形擴(kuò)張,導(dǎo)致英美等國經(jīng)濟(jì)增長的根基被削弱。實(shí)際上,實(shí)體經(jīng)濟(jì)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的根基,也是虛擬經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)和前提,如果二者的關(guān)系被顛倒過來,本末倒置,就會(huì)導(dǎo)致根基不穩(wěn)。2008年的美國金融危機(jī)表明,依靠刺激虛擬經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的模式,最終難以為繼,貽害無窮。近年來,中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了明顯的“去實(shí)向虛”現(xiàn)象,大量的資源追求短期投機(jī),而不是長期投資,導(dǎo)致大量資本追逐房地產(chǎn)泡沫,而不是踏踏實(shí)實(shí)在制造業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

第三,“涓滴理論”認(rèn)為可以通過提高效率來促進(jìn)公平改善,已經(jīng)被證明是騙人的謊言。西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)往往認(rèn)為,公平和效率不可兼得。實(shí)際上,“新馬派”的理論已經(jīng)證明,“經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的制度、權(quán)利、機(jī)會(huì)和結(jié)果等方面越是公平,效率就越高;相反,越不公平,效率就越低”。[26]這就啟發(fā)我們,效率提高不需要、也不能以犧牲收入分配公平為代價(jià)。因?yàn)槭杖雰蓸O分化勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)疲倦,內(nèi)需不足,最終會(huì)抑制效率潛能的發(fā)揮。如果說,改革開放之初,收入差距適度拉大有助于克服“平均主義”思想。今天,縮小貧富差距則更有利于調(diào)動(dòng)社會(huì)各階層的積極性,既能促進(jìn)公平正義的實(shí)現(xiàn),也能推動(dòng)經(jīng)濟(jì)效率的改善。

2.供給主義實(shí)踐的失敗對(duì)當(dāng)前我國推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的啟示

2008年以來,外部因素和內(nèi)部因素相互惡化,短期矛盾和長期矛盾相互疊加,導(dǎo)致中國經(jīng)濟(jì)增長一波三折,從高速增長漸次滑落。2015年,中央提出在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí),著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。我們認(rèn)為,當(dāng)前推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,一定要吸取“里根革命”和“撒切爾新政”的教訓(xùn),對(duì)我國來說,要警惕以下四種傾向。

第一,警惕把“產(chǎn)能過剩”完全歸因于政府干預(yù)。有學(xué)者認(rèn)為出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的根本原因在于中國的市場(chǎng)化不徹底,政府干預(yù)過多,要想擺脫產(chǎn)能過剩,必須搞“小政府、大市場(chǎng)”。實(shí)際上,黨政有為是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的根本優(yōu)勢(shì),推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不能沒有黨的正確領(lǐng)導(dǎo),也不能削弱各級(jí)政府的積極性,否則,我們就丟掉了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

第二,警惕把僵尸企業(yè)直接等同于國有企業(yè)。僵尸企業(yè)占用了過多的社會(huì)資源,要想化解產(chǎn)能過剩,必須清理僵尸企業(yè)。有學(xué)者認(rèn)為,清理僵尸企業(yè),主要事涉國有企業(yè)。因?yàn)槊駹I企業(yè)經(jīng)營不善,市場(chǎng)就會(huì)自動(dòng)出清。[27]這實(shí)際上是把僵尸企業(yè)直接等同于國有企業(yè),然后打著清理僵尸企業(yè)的旗號(hào)順理成章地消滅國有企業(yè)。國有企業(yè)是共產(chǎn)黨執(zhí)政的重要基礎(chǔ),沒有國有企業(yè),社會(huì)主義和共產(chǎn)黨何以立足,何以存在?

第三,警惕把“降成本”等同于“減稅+降低工人的工資和福利”。給企業(yè)減稅可以降低企業(yè)的負(fù)擔(dān),但是減稅容易增稅難。稅收減免勢(shì)必會(huì)帶來財(cái)政收入減少,如果政府的剛性開支沒有減少,就會(huì)導(dǎo)致政府債務(wù)不斷累積。因此,為避免債務(wù)消極被動(dòng)增加,可以提高奢侈品的稅率,彌補(bǔ)因減稅帶來的財(cái)政收入下降。降低工人的工資和福利固然在短期內(nèi)能夠提高資本的利潤率,但是市場(chǎng)需求會(huì)進(jìn)一步萎縮,供給也將成為無效供給。而且,中國的勞資失衡本身比較嚴(yán)重,收入分配差距也比較大,且有固化趨勢(shì),這種狀況已經(jīng)影響了消費(fèi)需求的擴(kuò)大和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí),這也是當(dāng)前出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的重要根源。要真正降低企業(yè)成本,最終還是要依靠技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,來培育和壯大我國的實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

第四,警惕以增強(qiáng)用工靈活性、改善勞動(dòng)供給的名義修改《勞動(dòng)合同法》。有人提出,現(xiàn)行《勞動(dòng)合同法》對(duì)企業(yè)保護(hù)不足,偏袒勞動(dòng)者,影響了用工靈活性。其實(shí)《勞動(dòng)合同法》強(qiáng)調(diào)用工要規(guī)范化,企業(yè)對(duì)待勞工則不能像沒有《勞動(dòng)合同法》時(shí)那么“任性”,這樣就為保護(hù)工人利益構(gòu)筑一道法律屏障。如果修改《勞動(dòng)合同法》中保護(hù)工人利益的條款,工人的議價(jià)能力就將進(jìn)一步被削弱,這實(shí)際上是以犧牲工人利益為代價(jià),為資本打造了“黃金降落傘”,以度過產(chǎn)能過剩的寒冬。

[1]馬克思恩格斯選集:第2卷[M].北京:人民出版社,1995.

[2]馬克思.資本論:第1卷[M].北京:人民出版社,2004.

[3]陳學(xué)明.《資本論》對(duì)當(dāng)今中國的意義[J].南京:南京政治學(xué)院學(xué)報(bào),2014,(03):6-9.

[4]魯保林.利潤擠壓和利潤非擠壓:理論與實(shí)證[J].北京:教學(xué)與研究,2013(09):47-54.

[5]黃劍輝.美國供給學(xué)派的興起及政策主張[M]//賈康.新供給:經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的中國創(chuàng)新.北京:中國經(jīng)濟(jì)出版社,2013.

[6]管清友.供給學(xué)派的實(shí)踐典范[J].北京:金融博覽,2013(06):35.

[7]毛暉.供給學(xué)派的政策主張及啟示[J].呼爾浩特:北方經(jīng)濟(jì),2007(03):91-92.

[8]盧荻.中國與“黃金時(shí)代模式”及其超越[J].北京:經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊,2015(01):22-26.

[9]李民騏,朱安東.世界資本主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展簡(jiǎn)史,1870-1973[J].北京:高校理論戰(zhàn)線,2005(06):50-55.

[10]宋小川.西方學(xué)術(shù)界對(duì)貧富差距急劇擴(kuò)大原因的探[J].北京:經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài),2015(02):108-119.

[11]李民騏,朱安東.新自由主義時(shí)期的世界經(jīng)濟(jì)[J].北京:高校理論戰(zhàn)線,2005(07):38-43.

[12]克魯格曼.美國怎么了[M].北京:中信出版社,2008.

[13]高峰.“新經(jīng)濟(jì)”,還是新的“經(jīng)濟(jì)長波”[J].天津:南開學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2002(05):41-53.

[14]朱繼東.還原真實(shí)的撒切爾夫人—終生反對(duì)共產(chǎn)主義的新自由主義者[J].北京:紅旗文稿,2013(09):33-36.

[15]胡瑩.從收入分配看“美國式”的公平效率觀—以里根時(shí)期美國的收入分配政策為例[J].北京:馬克思主義研究,2013(06):82-90.

[16]謝富勝,李安,朱安東.馬克思主義危機(jī)理論和1975—2008年美國經(jīng)濟(jì)的利潤率[J].北京:中國社會(huì)科學(xué),2010(05):65-82.

[17]趙磊.金融危機(jī):為什么要重提馬克思[J].北京:馬克思主義研究,2009(06):65-69.

[18]杰克?拉斯姆斯.投機(jī)資本、金融危機(jī)以及正在形成的大衰退[J].北京:馬克思主義與現(xiàn)實(shí),2009(03):177-185.

[19]羅伯特?布倫納.全球動(dòng)蕩的經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].鄭吉偉譯.北京:中國人民大學(xué)出版社,2012.

[20]科茨.金融化與新自由主義[J].北京:國外理論動(dòng)態(tài),2011(11):5-14.

[21]劉志國,邊魏魏.負(fù)向涓滴效應(yīng):經(jīng)濟(jì)增長與收入分配的惡化[J].南京:南京財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào),2013(04):1-7.

[22]趙峰.新自由主義與當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)危機(jī):一個(gè)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[J].北京:教學(xué)與研究,2009(12):39-45.

[23]張小溪.美智庫發(fā)布2013年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回顧“滴漏理論”加劇美國貧富差距[N].中國社會(huì)科學(xué)報(bào),2013-12-9.

[24]Daphne T.Greenwood,Richard P.F.Holt.Growth,Inequality and Negative Trickle Down[J].Journal of Economic Issues,201044(02):403-410.

[25]高連奎.中國需要新需求主義[J].上海:檢察風(fēng)云,2013(21):32-33.

[26]程恩富.現(xiàn)代馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的四大理論假設(shè)[J].北京:中國社會(huì)科學(xué),2007(01):16-29.

[27]張卓元.清理僵尸企業(yè)成為國企改革重頭戲[N].上海證券報(bào),2016-03-09.

責(zé)任編輯:黎貴才

F091.4

A

1005-2674(2016)06-035-08

2016-03-17

貴州省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題(14GZQN05);貴州省教育廳高等學(xué)校人文社會(huì)科學(xué)研究基地項(xiàng)目(2016QN37)

魯保林(1982-),男,河南潢川人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授,主要從事馬克思經(jīng)濟(jì)學(xué)研究。

- 當(dāng)代經(jīng)濟(jì)研究的其它文章

- 東北地區(qū)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及優(yōu)化升級(jí)的重點(diǎn)領(lǐng)域研究

- 東北地區(qū)融入“一帶一路”的理論前提和現(xiàn)實(shí)路徑選擇

- 城鎮(zhèn)化進(jìn)程中農(nóng)村人力資本積累對(duì)農(nóng)民收入增長的影響

- 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下我國經(jīng)濟(jì)周期階段性的非對(duì)稱特征

- 生態(tài)文明建設(shè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展

- 社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的按勞分配:困境與出路