農地三權分置視域下新型農業經營主體的素質要求和培育途徑

周定財+王亞星

摘要:三權分置改革是當前農地改革的重點,其主旨在于促進經營權有序流轉及農村土地經營適度規模。這就要打破傳統農業經營主體對三權分置改革的桎梏,培育新型農業經營主體以適應規模化經營。新型農業經營主體需要具備科學高效的生產經營能力、可持續發展能力、與村民和諧共處的能力和危機應變能力。當然,在培育新型經營主體以提高農村生產效率同時,也應預防土地私有化、可持續發展能力低下、“中等收入陷阱”等經濟、政治、社會風險。通過外部引進、內部培育和協同經營相結合的方式培育新型農村經營主體,是適應三權分置改革的必然選擇。

關鍵詞:三權分置;新型農業經營主體;權屬改革;風險預防

中圖分類號:F320

文獻標志碼:A

文章編號:1002-7408(2016)11-0078-04

隨著農地三權分置的推行,消除了原有土地流轉的諸多限制,亟待提出適宜三權分置新格局的新型農業經營主體的培養方案。本文擬從三權分置改革視域出發,探索新型農業經營主體培育問題,并對新型農業經營主體培養過程中的潛在風險進行預判,進而提出經營主體培育方式的對策建議,以期有效地實現新型農業經營主體培育并推動三權分置改革發展。

一、傳統農業經營主體對三權分置改革的桎梏

我國人多地少格局長期存在,截止2012年底農戶戶均耕地面積僅為6.2畝,遠低于美國的56.51公頃。[1]人多地少的格局加上土地兩權分置體制下農地無法自由流轉,決定了目前我國農業仍以小規模、碎片化的精耕細作的經營方式為主。同時,傳統農業經營主體的鄉土情懷導致的土地流轉意愿較低,也阻礙了土地的規模化、科學化經營。

第一,傳統農業經營主體特性掣肘土地的有序流轉。三權分置改革的核心是經營權與承包權相分離,從而促進農地的有序流轉及各種生產要素的優化配置。但是傳統農業經營主體所具有的“半工半耕”“鄉土情懷”特性與土地流轉難以洽和,阻礙了土地資源與勞動力資源的優化配置,進而掣肘三權分置改革。首先,傳統農業經營主體以“代際分工為基礎的半工半耕”[2]為主要特性,生產力較強的青壯年進城務工,但仍將土地交給留守農村的生產力低下老人婦女經營,阻礙了土地的流轉。其次,傳統農業經營主體的鄉土情懷掣肘土地流轉。我國數千年的歷史就是一部農業發展史,廣大農民被捆綁在土地上并具有高度的鄉土情懷。在這種觀念下,農民大都認為土地是養老的保障及留給子孫后代的遺產而不愿意出讓土地,致使許多農民寧愿農地拋荒也不愿意流轉土地。

第二,傳統農業經營主體的分散性與農村土地的碎片化影響土地的規模經營。規模化經營強調土地應具有規模性和連續性,還要求有較為完善的基礎設施以便大型機械操作與運輸,但在傳統農業經營模式下,很難實現上述要求。首先,農地和農戶的高度分散性阻礙了土地流轉。家庭聯產承包責任制下,出于公平原因,農戶根據土壤優劣所分配土地具有分散性和碎片化。高度分散化的農地是規模化經營的一大瓶頸,在取得流轉土地時,既要考慮農戶數量,又要考慮農地是否相連以便進行規模化、機械化運行,阻礙了土地的規模集中。其次,傳統農業經營主體具有戀土情結,保留農村耕地以期年老以后能夠回到農村耕作,導致租讓期短并且不穩定,從而使土地規模經營難以存續。最后,傳統農業經營主體難以建設所需基礎設施。在需要建設公路、疏通水渠等方面,由于傳統農業經營主體較為分散,農民往往具有搭便車心理而不愿意投資,致使規模化運作缺乏必要的基礎設施。

第三,傳統農業經營主體阻礙了土地科學化經營。科學化運作是農業經營與現代化、市場化的產物,要求作物種植的科學化與作物經營的市場化。首先,傳統農業經營主體缺乏科學化運作知識。傳統農民一般是以依靠經驗種植、教育水平較低的農民為主,缺乏科學的運作知識,在育種、施肥、除蟲等過程中科學性較差。而農業種植又是具有高度外部性,較低的科學化運作往往會在授種、除蟲過程中給周圍農作物帶來負的外部效益。其次,傳統農業經營主體缺乏市場化觀念。傳統農民在耕作過程中缺乏市場導向意識或者經營行為滯后于市場波動,導致農民耕作過程中總是被動地跟隨市場走向,缺乏進行土地種植科學規劃的意識。

二、三權分置改革對新型農業經營主體的素質要求

三權分置改革旨在通過調整變革土地權屬關系,盤活整個農業經營格局。而農業經營主體,則為土地權屬關系變革的中樞。因此,三權分置改革要求必須培育與此新型權屬關系相適應的新型農業經營主體。

第一,具備科學高效的生產經營能力。三權分置改革旨在通過經營權有序流轉,激發農村經濟活力,推動規模化經營、促進農業發展。高效生產經營能力體現在兩個方面:一方面,具有更高的生產效率。三權分置要求新型農業經營主體能夠擺脫傳統農業運作時精耕細作、小農化生產特征,利用新型科技手段進行科學播種、科學培育、科學收獲,利用單位面積較低的投入,獲得單位面積較高的回報,從而既推動資本、技術、土地資源、勞動力的優化組合,又可以釋放農村剩余勞動力,加速城市化進程。另一方面,更符合市場需求。傳統農業缺乏市場意識,遏制了農村經濟活力,與市場化、現代化的市場經濟格局嚴重脫軌。新型農業經營主體必須以市場為導向、因地制宜地從事農業生產,并疏通農產品銷售渠道,建設產銷一體化經營模式。

第二,具備可持續發展能力。新型農業經營主體在帶來較高的經濟紅利時,還要有可持續發展能力。首先,具有土地培育的能力。傳統經營模式由于農民多、農地少的國情所限制,發展輪作的情況較少且土地肥力保持能力較弱,故土壤肥力下降較為嚴重,對化肥、農藥依賴較大。新型農業經營主體應該摒棄其弊端,利用新興科技成果,通過土地輪作、物理與低污染除蟲進而優化土壤培育和生態除蟲。其次,具有基礎設施建設能力。農業生產的水源、運輸都離不開相應的水渠、公路等基礎設施。新型農業經營主體相對農民資金較為雄厚,且沒有農民間建設基礎設施的“搭便車”效應的缺陷,獨立建設能力較強。最后,具有長期的土地租賃關系。短期的土地租賃關系使新型農業經營主體缺乏持續性投資的動力,長期的租賃關系能使經營者更加注重土地的培育和農村基礎設施建設。

第三,具備與村民和諧共處的能力。三權分置通過農地經營權,鼓勵土地流轉至種植大戶手中,無疑涉及種植大戶與鎮政府、村委會、村民等諸多關系。但由于新型農業經營主體的土地的獲得、勞動力的獲得及生產生活中接觸的主要對象為農民,建立與農民良好的關系極為重要。首先,建立與農民良好的土地流轉關系。新型農業經營主體需要尊重農民的主體地位,自由流轉土地,而不能為了擴大農業規模而侵犯農民承包權益。其次,與農民建立良好的勞資關系。規模化經營僅靠種植大戶仍難以完成,還需雇傭相應的勞動力從事農業生產,因此,需要協調好與雇傭農民間的勞資關系。最后,建立與農民良好的生活關系。新型農業經營主體接觸對象主要為農民,兩者之間相互影響、利益相關。在相應的生產、經營活動中,應發揮良好的外部性效應,控制不良的外部性效應。

第四,具備危機應變能力。總體來看,“農業生產周期長、受自然災害等外部因素影響大以及農業品價格的蛛網特征,即使當今科學技術有了很大的提高,但農業部門‘靠天吃飯的特征仍沒有根本改變。”[3]新型農業主體亦農亦商,既面臨自然災害等外部因素的風險,又面臨著市場波動、資金鏈斷裂的風險,故新型農業經營主體應該具備危機應變能力。首先,應具備應對自然災害的能力。農業是三大產業中受自然影響最大的產業,氣候、土壤、水質等自然條件的變化均會給農業帶來巨大的影響。新型農業主體需要具備應對自然災害的抗風險能力,一方面需要有完善的信息收集處理系統,能夠提前收集相關科研機構、國家機關發布的氣候變化的預報及預警;另一方面需要提高改造自然條件的能力,發展無土栽培、滴灌、大棚等自然依存度低、科技含量高的農業運作系統。其次,要具備應對資金短缺的能力。農業具有投入大、收益低的特性。新型農業經營主體旨在建立規模經營體系,必定需要大量的投入,在“中小企業融資難是一個世界性的難題”[4]的背景下,必須具備自身堅實的融資條件。一方面,利用金融機構進行融資,建立經營主體自身健全的融資體系,吸納銀行、投資機構資本,夯實經營過程的經濟基礎。另一方面,構建良好的政商關系,建立與地方政府良好的溝通機制,取得相應的資金扶持項目以及在資金鏈斷裂時取得政府支持。

三、新型農業經營主體形成過程中的風險及預防

新型農業經營主體是對傳統農業農業經營主體的替代,在這種變革中,必然涉及諸如農地關系調整、經營方式的顛覆、思維模式的沖擊等矛盾。加之,新型農業經營主體本身的逐利特征,在逐利時很可能跨越道德與法律邊界,從而帶來一系列風險問題。

第一,政治風險及其預防。首先,可能存在工商企業借機購買土地進行房地產開發等危害農村土地公有行為。三權分置改革鼓勵土地有序流轉,部分不法商人可能借著流轉土地之名進行侵害土地公有制性質、土地權屬關系的行為,從而破壞農村集體所有制,動搖我國經濟基礎。其次,可能因土地糾紛而引發群體性事件。新型農業經營主體通常相較農民擁有更雄厚的資金、更為先進的技術,擁有更多的政治話語權,可能利用手中資源與鎮政府、村委會勾結強迫農民流轉土地;同時,也可能存在極個別地方政府為了追求政績,強迫農民流轉土地,不惜違背“農民自愿”[5]原則,進而激化農村相應主體間的矛盾,甚至引發群體性事件。最后,可能威脅我國糧食安全。新型農業經營主體可能在利益誘導下,違背“農地農用,鼓勵種糧”[5]原則,不顧《土地管理法》規定的“農民集體所有的土地的使用權不得出讓、轉讓或者出租用于非農業建設”(2014年《土地管理法》第63條)而“大量囤積土地,用于非糧生產”,[6]進而危害我國糧食安全。因此,政治風險的預防必須健全土地流轉立法,根據三權分置改革的新情況,制定適應新型農村土地權屬關系的法律、條例,預防農村土地承包、經營權分離引發的糾紛。嚴防新型農業經營主體在三權分置實施過程中各種“擦邊球”之類的機會主義行為對政策造成扭曲。

第二,經濟風險及其預防。首先,可能造成農業結構性失調。新型農業經營主體與傳統農業經營主體不同,后者的農作物的選擇主要根據經驗或者習慣,而前者農作物的選擇主要根據市場走勢和預判。但同時也由于這個原因,前者有可能放棄回報率低的糧食、菜蔬,而追求回報率高的經濟作物,造成農業結構性失調。其次,可能造成單位生產率下降。傳統的農業經營主體以精耕細作為主要市場特征,土地單位面積產出率較高,而三權分置將農民從土地中釋放出來,單位勞動力投入大大降低,新型經營主體以營利為目的,可能重視總體收益,而輕視單位產出,致使經營者收益提高,而土地總產出卻下降,進而威脅國家糧食安全。最后,可能引起農產品價格的上漲。一方面,新型農業經營主體進入農村攜帶有大量資本,在資本的炒作下可能引起農村土地價格的上漲;另一方面,新型農業經營主體可能操縱農產品市場,進而影響農產品價格上漲。[7]因此,必須加強對新型農業經營主體的經營行為的經濟規制。首先,要對新型農業主體轉入土地進行規制。對于農民而言,新型經營主體的信息是不透明的,新型經營主體是否擁有足夠的資金關系到對農民資金的償還能力,對新型經營主體轉入農村土地必須形成相應的擔保制度,以保證農民能夠如期獲得相應租金。其次,要對農產品的價格進行規制。主要是通過規定最高價格和最低價格的方式防止農業大戶憑借其壟斷地位,制定壟斷價格以獲取壟斷地位,從而推高物價、降低資源配置效率。最后,對農產品的質和量進行規制。一方面,要健全農產品質量標準制度,逐步與國際接軌;另一方面,要健全土地用途監控制度,防止土地拋荒、濫用。

第三,社會風險及其預防。首先,可能存在過度開墾的風險。土地的所有權與承包權均不屬于新型經營主體,而經營權的續期難度較大,出于利益導向或者因與農民交往中集聚的不滿心理,經營主體可能在最后幾年的承包期內過度開墾土地,大大降低農村土地肥力、破壞農地的生態平衡。其次,可能引發失業、貧困等系列社會問題。三權分置必定涉及大量土地流轉,農民流轉土地后進入城市務工,由此會引發就業、醫療、住房、戶籍、教育等系列社會問題。一些人在農村失去若干年的土地經營權,在城市又未找到合適的工作,當花完土地經營權租讓所得后,可能淪為貧民甚至走上違法犯罪道路。當該現象成為常態后,則會加劇城鄉貧富差距,滋生城市貧民窟,甚至使國家走向中等收入國家陷阱。再次,可能造成農村生態破壞。農村土地的產權不屬于經營者,農村也不是經營者的最終歸屬,可能致使經營者不顧農村生態環境,肆意排放污染物,帶來負的外部性效應,破壞農村生態平衡。最后,可能帶來農民的心理失衡。三權分置不可避免地使大量農民租讓土地進入城市,由農村“熟人社會”進入城市“陌生人社會”,帶來心理落差,而且會帶來傳統農民精神依托的宗族、氏族的衰弱,戀土情結找不到新的替代,進而造成農民心理失衡,甚至衍生出一系列社會問題。因此,必須健全三權分置配套設施。首先,改革戶籍、醫療、教育等制度,打破城鄉二元制壁壘,以推動農民城市化進程。其次,健全農村環境監控制度及建立相應的農村污染標準,通過收費、罰款等方式,使新型農業經營主體對農村因污染帶來的外部成本內部化,維持農村良性生態環境。最后,引導城鄉融合的輿論走向,減少城市居民對農民的排斥和農民對城市居民的敵對心理。

四、培育新型農業經營主體的途徑

培育新型農業經營主體涉及因素極其復雜,既要注意新型農業經營主體多方面能力的培育,又要預防在此過程中引發的諸多風險,需要政府、村委會、科研培訓機構協同努力,主要有外部引進、內部培育及協同經營方式。

第一,外部引進。外部引進指從農村外吸納經營主體來規模化經營土地。外部引進具有較雄厚的資本優勢與技術優勢,通過招投標方式,由村委會或者村民小組出面,以村或者小組為單位流轉土地。該種模式對象主要針對有經營能力、資金雄厚、技術先進的主體,一般該主體以農業研究專門人員或者外部種植大戶為主。該途徑有兩方面優點:一方面,外部主體較內部主體選擇性更大、范圍更廣,更適宜擇優合作。相較于有限的內部主體,外部主體的財力更加充裕,與外部市場聯系更加密切,更有能力進行大規模的土地生產和銷售。另一方面,外部經營主體多以專業的農業種植大戶或者有農學專業背景的人為主,具有農村內部所不具備的種植技能。同時,外部經營主體又具備原農村居民所不具備的市場知識和視野,能夠為農村經濟發展注入新的動力。但是外部主體也具有相應的缺點:一方面,外部經營主體對本地的生態環境、市場情況、民風民俗缺乏系統的把握,在運行過程中易與當地居民發生沖突或者喪失當地市場機遇。另一方面,外部經營主體身份上不屬于本村人,村規民約及農村輿論力量對其約束乏力,易與村民發生矛盾,在具體運行過程中也可能過度開發農村生態資源、肆意排放污染物,破壞農村生態平衡。

第二,內部培育。內部培育指對農村中符合條件的經營者進行技術培育或者給予相應資金支持。內部培育具有更強的可持續發展能力和環境適應性。農村以“熟人社會”為主要特征,內部經營主體本身為農村居民,與周圍的環境都熟悉,同時也在農村擁有一定的社會關系基礎。內部培育主要具有兩個優勢:一方面,較外部引進具有更強的可持續發展能力。內部培育的主體是農村土著居民,受農村輿論約束較強,從而較外部主體更注重環境保護和土壤肥力保持。另一方面,由于內部主體本身屬于農村,故與本村居民更為熟悉,較外部經營主體更易于協調與村民關系。但是作為內部主體也具有相應缺陷:一方面,內部主體相較外部經營主體目光短淺、經營技術落后、市場狹小,對資源整合程度不佳。另一方面,內部主體與當地居民更為熟悉,在具體操作過程中與部分村民利益發生沖突時,往往不能據理力爭,而寧愿違背科學經營規律和市場規則,向村民妥協。

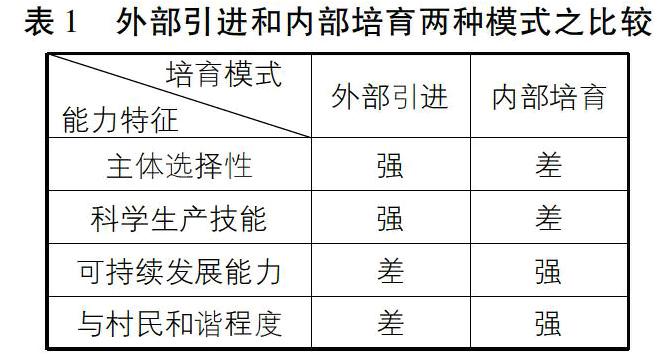

如表1所示,內部培育具有更強的可持續發展能力以及與村民和諧程度,但具有主體選擇性少、科技生產技能弱的缺陷;同時,外部引進雖然具有更高的主體選擇性與科技優勢,但容易產生外部成本及與村民的矛盾。因此,需要通過協同經營來發揮兩種培育方式的長處。

第三,協同經營。協同經營指內部經營主體與外部經營主體聯合經營。固然,對于經營主體培育的上述兩種模式,較傳統經營模式更具效率和科學性,但都仍具備各自的缺點。對此,可以通過協同經營的方式來改進。一方面,協同經營的主體包含內部經營主體,可以對經營過程起約束作用,防止新型經營主體過度開發和降低負的外部性效益。同時,經營主體中農村原有主體更便于與村民溝通,具有更高的和諧型。另一方面,經營主體也包括外部經營主體,擁有更雄厚的資金和技術,具有更強的投資能力和銷售渠道。具體地說,協同經營主體可以通過內部擔保人制度或者雇傭外部職業“經理人”制度來培育。內部擔保人制度即外部經營主體進入農村土地流轉市場時,需要通過本村擔保人來承租土地,通過對擔保人本村身份的約束來實現對外部經營主體的有效約束,以免外部經營主體不顧村民利益而做出肆意破壞農村生態環境、文化環境、市場環境的行為。雇傭外部職業“經理人”制度,即內部主體擁有經營對象產權,具體運作過程通過雇傭職業經理人來實現,這樣既可以發揮村民對產權所有者的約束,又可以通過職業經理人引入外部的先進經驗技術,從而趨利避害,培育真正有利于農村發展的新型農業經營主體。

參考文獻:

[1] 閆小歡,霍學喜.農民就業、農村社會保障和土地流轉[J].農業技術經濟,2013,(7).

[2] 賀雪峰.關于“中國式小農經濟”的幾點認識[J].南京農業大學學報(社會科學版),2013,(6).

[3] 魏陸,呂守軍.公共經濟學[M].上海:上海交通大學出版社,2010∶147.

[4] 邢樂成,梁永賢.中小企業融資難的困境與出路[J].濟南大學學報(社會科學版),2013,(2).

[5] 韓長賦.“三權分置”改革是重大的制度創新[N].人民日報,2014-12-22(002).

[6] 祝天智,王亞星.全面深化改革視域下的農地三權分置研究[J].當代經濟管理,2016,(5).

[7] 潘俊.農村土地“三權分置”:權利內容與風險防范[J].中州學刊,2014,(11).

【責任編輯:黎 峰】