溫針灸配合穴位貼敷治療36例心脾兩虛型心悸的臨床觀察

韋麗蘭

【摘要】目的:觀察溫針灸配合穴位貼敷治療心脾兩虛型心悸的療效。方法:選取72例心脾兩虛型心悸的患者作為研究對象,將所有患者隨機分為對照組和觀察組,每組各36例。對照組患者給予穴位貼敷,觀察組患者在對照組基礎(chǔ)上給予溫針灸配合治療。治療后,比較兩組患者的臨床治療總有效率和心電圖改善狀況。結(jié)果:對照組和觀察組患者治療總有效率分別為8056%和9444%,觀察組顯著高于對照組(P<005);對照組和觀察組患者心電圖改善情況分別為75%和9167%,觀察組顯著高于對照組(P<005)。結(jié)論:溫針灸配合穴位貼敷在治療心脾兩虛型心悸中臨床療效顯著,具有臨床推廣價值。

【關(guān)鍵詞】心脾兩虛型;心悸;溫針灸;穴位貼敷

【中圖分類號】R25621【文獻標志碼】 A【文章編號】1007-8517(2016)19-0048-02

隨著生活節(jié)奏的加快,工作壓力的加大及起居和飲食的無規(guī)律加劇,心悸的發(fā)生率逐漸上升。心悸是一種自覺心臟跳動的心慌感或不適感,包括怔忡和驚悸。心脾兩虛型心悸臨床癥狀主要表現(xiàn)為心悸氣短,失眠多夢,同時伴有面色無華,神疲乏力,口唇色淡,健忘眩暈,苔薄白,舌質(zhì)淡等。筆者以我院收治的72例心脾兩虛型心悸患者為研究對象,采用溫針灸配合穴位貼敷治療心脾兩虛型心悸,取得了較好的臨床療效,現(xiàn)報道如下。

1資料與方法

11一般資料選取我院2012年5月至2015年6月期間收治的72例心脾兩虛型心悸患者作為研究對象,所有患者經(jīng)確診為心脾兩虛型心悸,將所有隨機分為對照組和觀察組,每組患者36例。對照組患者中,男15例,女21例,年齡26~72歲,平均年齡(515±27)歲;病程6~27個月,平均病程(145±30)個月。觀察組患者中,男16例,女20例,年齡28~73歲,平均年齡(521±28)歲;病程7~26個月,平均病程(141±32)個月。兩者患者一般資料比較,差異不具有統(tǒng)計學(xué)意義(P>005),具有可比性。

12納入標準和排除標準納入標準:①符合2012年中國中醫(yī)藥出版社出版的《針灸治療學(xué)》中“心脾兩虛型心悸”的診斷標準[1],即符合心脾兩虛型心悸臨床癥狀表現(xiàn);②年齡25~73歲。排除標準:①就診前接受其他針對性治療;②伴有嚴重的心、肝及腎功能損傷者;③合并其他嚴重性系統(tǒng)性疾病患者;④心律嚴重失常者;⑤其他特殊人群:如嬰幼兒、高齡患者、處于妊娠期或哺乳期婦女等。

剔除標準:①未能按醫(yī)生規(guī)定時間、次數(shù)服藥者;②治療期間出現(xiàn)嚴重的并發(fā)癥、不良反應(yīng)等特殊情況,導(dǎo)致無法繼續(xù)接受治療者;③治療期間,服用影響療效的其他藥物。

13方法對照組患者給予穴位貼敷,穴位貼敷藥物由甘遂、元胡、細辛、白芥子組成,選擇兩組穴位交替貼敷,即內(nèi)關(guān)、心俞、脾俞、關(guān)元穴及厥陰俞、膈俞、巨闕、足三里,每3天貼敷1次,以個人皮膚耐受程度為主,每次貼2~4h,共貼敷4次。觀察組患者在對照組患者治療基礎(chǔ)上給予溫針灸配合治療,具體針灸方法如下。①取穴:取三陰交、足三里、內(nèi)關(guān)和陰陵泉等雙側(cè)穴位;②體位和針灸選取:患者采取仰臥位,對所取穴位進行常規(guī)消毒,取40mm規(guī)格的一次性毫針;③三陰交穴:直刺1~15寸,快速小幅度捻轉(zhuǎn)手法1min;足三里穴,直刺得氣后,快速小幅度捻轉(zhuǎn)手法1min;內(nèi)關(guān)穴:針尖與皮膚保持70°左右,斜刺05~08寸,快速小幅度捻轉(zhuǎn)手法1min;陰陵泉穴,直刺1~2寸。④艾條2cm長插在針柄上,針刺部位墊厚紙片,燃盡艾絨2~3壯,及時除艾灰,取紙片,起針。每次進針后留針30min,1次/d,5次/療程,每個療程間間隔2d。

14療效判斷臨床癥狀療效:顯效:患者主要癥狀消失或基本消失;有效:患者主要癥狀顯著改善;無效:患者主要癥狀改善不明顯、無改善甚至加重。心電圖療效:顯效:早搏癥狀消失或基本消失,較治療前降低75%以上;有效:早搏癥狀較治療前降低50%~75%;無效:早搏癥狀較治療前無變化甚至升高[2]。

15統(tǒng)計學(xué)方法使用SPSS110統(tǒng)計軟件對各項資料進行統(tǒng)計分析,計量資料采用t檢驗,計數(shù)資料采用χ2檢驗,P<005表示差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2結(jié)果

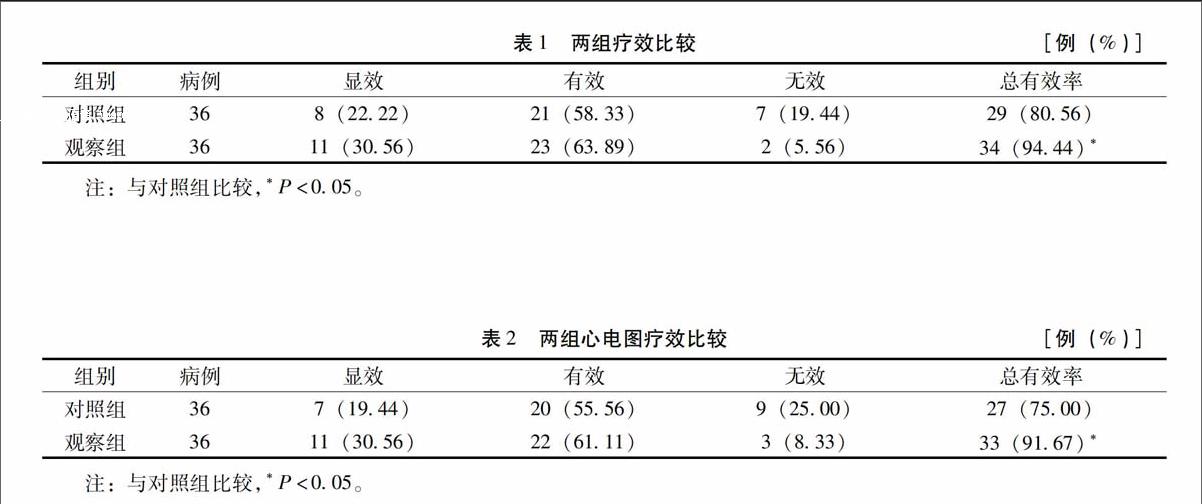

21兩組療效比較對照組和觀察組患者治療總有效率分別為8056%和9444%,觀察組顯著高于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<005)。詳見表1。

22兩組心電圖療效比較對照組和觀察組患者心電圖改善情況分別為75%和9167%,觀察組顯著高于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<005)。詳見表2。

3討論

心脾兩虛型心悸主要發(fā)病原因和機理是由于過度思慮,脾失健運,勞傷心脾,氣血不足,心失所養(yǎng)。《靈樞·決氣》中提到“中焦受氣取汁,變化而為赤是謂血”。血氣生成和運行直接受脾胃功能影響,脾胃虛弱則氣血生化乏源,心脈濡養(yǎng)不足而至心悸。治療該病應(yīng)以益氣健脾,養(yǎng)心安神為主。一般外部干預(yù)治療臨床療效欠佳,中醫(yī)藥的不斷發(fā)展逐漸成為該疾病治療的重要方法[3]。中醫(yī)治療由內(nèi)而外病癥再合適不過[4]。《針灸甲乙經(jīng)》中有,三陰交穴為三組陰經(jīng)(腎、肝、脾)的交會穴,既能調(diào)補肝腎,又能健脾和胃,行氣活血,疏通經(jīng)絡(luò)。《靈樞》中指出,足三里是“足陽明胃經(jīng)”的主穴位之一,是全身強壯要穴,具有燥化脾濕的功效,針刺可調(diào)節(jié)心功能和心律[5]。《靈樞·經(jīng)脈》中指出,內(nèi)關(guān)穴是手厥陰心的常用腧穴之一,具有安心神、理氣止痛的功效,針刺內(nèi)關(guān)可雙向調(diào)節(jié)心律[6]。陰陵泉穴,屬足太陰脾經(jīng),具有排滲脾失的功效。溫針三陰交穴、足三里穴、內(nèi)關(guān)穴和陰陵泉穴治療心脾兩虛型心悸,具有補益脾胃、溫陽散寒止痛的功效,脾胃功能恢復(fù)正常,則氣血生化有源,最終使心有所養(yǎng),則心悸自止。穴位貼敷亦是中醫(yī)治療學(xué)的重要組成部分,是一種融合藥物、經(jīng)絡(luò)及穴位的綜合治療法,而不僅僅是單純某一因素在一起作用,因此作用機理復(fù)雜,目前尚未完全清楚,相關(guān)研究表明,可能與如下三個方面有關(guān):藥物吸收后的藥效作用;藥物對穴位的調(diào)節(jié)和刺激作用;前兩者綜合作用。本研究表明,溫針灸配合穴位貼敷在治療心脾兩虛型心悸中臨床療效顯著,具有臨床推廣價值。

參考文獻

[1]王啟才.針灸治療學(xué)[M].北京:中國中醫(yī)藥學(xué)出版社,2012:83-85.

[2]丁麗.歸脾湯加減治療心悸34例臨床療效觀察[J].內(nèi)蒙古中醫(yī)藥,2014,10:26-27.

[3]李秋莉. 歸脾湯治療心脾兩虛型心悸隨機平行對照研究[J].實用中醫(yī)內(nèi)科雜志,2013,27(5):74-76.

[4]王莉,施華勝,趙紅霞,等.歸脾丸治療快速心律失常122例臨床觀察[J].江蘇中醫(yī)藥,2111,39 (10):164-167.

[5]董亞琴,修春英,許金森,等.足三里穴對急性缺氧健康志愿者心功能影響的初步觀察[J].中華中醫(yī)藥雜志,2013,28(6):1849-1851.

[6]于雋,孟慶玲,張玉翠,等.電針內(nèi)關(guān)穴對心律失常大鼠的雙向調(diào)節(jié)作用及其中樞機制探討[J].針灸臨床雜志,2013,30(7):77-81.

(編輯:穆麗華)