基于大客戶和地方電廠數據管理預測平臺的負荷還原預測方法研究

王 棟, 邵常寧, 費建平, 馮 剛, 方志輝

(1.國網浙江省電力公司舟山供電公司,浙江 舟山 316021;2.北京清軟創新科技有限公司,北京 100085;3.國網浙江省電力公司岱山縣供電公司,浙江 岱山 316200)

基于大客戶和地方電廠數據管理預測平臺的負荷還原預測方法研究

王 棟1, 邵常寧2, 費建平1, 馮 剛1, 方志輝3

(1.國網浙江省電力公司舟山供電公司,浙江 舟山 316021;2.北京清軟創新科技有限公司,北京 100085;3.國網浙江省電力公司岱山縣供電公司,浙江 岱山 316200)

短期負荷預測對于保證電力系統的可靠和經濟運行具有重要意義,隨著電網結構的復雜化和精益化管理要求的提高,需求側和供應側的管理對負荷預測越來越重要。為此,提出了一種需求側、供應側管理與預測技術相結合的辦法,通過構建大客戶與地方電廠的數據管理平臺獲得可靠的大客戶用電計劃,并對全網負荷中剝離出的純負荷進行外推預測,再將分類預測的結果合并,從而達到提高預測效果的目的。最后以浙江舟山電網為算例驗證了所提思路的可行性。

短期負荷預測;數據管理平臺;純負荷;負荷還原預測

0 引言

短期負荷預測是日前調度計劃編制的前提與基礎,對于保障電力系統的安全經濟運行有重要意義。多年來,國內外對短期負荷預測進行了深入研究,提出了大量的預測模型算法,借助先進的計算機技術為負荷預測提供了科學的決策依據,有效促進了預測工作的開展。但隨著電網規模的不斷擴大,多種形式的電源與負荷的接入使網絡運行工況更加復雜,對電網精益化管理的要求越來越高,僅依賴預測技術手段的改進遠遠不夠,更重要的體現在負荷需求側的管理上。

近年來隨著國家節能減排、可持續發展戰略的實施推進,采用集約化、大容量化和高參數化設備是企業產業升級的主要方式,導致了鋼鐵、水泥等一大批行業負荷的大量增加[1]。大多行業負荷具有強烈的波動性和隨機性,與正常的居民負荷特性存在較大差異,如果不加區別地進行全社會負荷的預測顯然過于籠統,僅靠預測技術手段往往會導致較大誤差。因此本文的研究思路即通過加強負荷需求側管理,構建完善的行業大客戶數據管理平臺,從全負荷中剝離出行業負荷,對剩余的純負荷分量進行常規預測,并通過數據管理平臺促進大客戶負荷的管理與預測工作,達到整體預測質量的提高。

本文結合浙江舟山地區的實際負荷和大客戶用電信息,從平臺設計、數據采集、信息管理及負荷還原預測效果等方面展開論述。

1 數據管理平臺設計

1.1 技術構架

數據管理平臺是基于成熟的J2EE結構、海量數據高速讀寫的數據庫Oracle和先進三層體系的B/S(瀏覽器/服務器)結構開發的,實現了數據的集中存儲和信息共享,提高了數據的利用率和系統的執行效率;實現了數據與應用分離,保證平臺的靈活擴展能力、良好的可再升級性能和快速移植能力。

J2EE是由許多著名的業界公司合作推出的一個開放平臺,它擁有業界的廣泛支持和眾多的中間件軟件提供商(比如IBM,Oracle,Sun,Netscape等),J2EE技術包括應用于負荷預測系統中的JBDC,JSP,SERVLET以及XML技術等。數據管理平臺分為客戶端與服務器端兩部分,客戶端主要為瀏覽器腳本(以JavaScript編寫)以及Applet小應用和 HTML代碼;服務器端以 JSP,Java Bean,Servlet和JNI為主,結合XML,JDBC等其它技術,在J2EE構架之下有機緊密地結合在一起,對平臺的可靠性、擴展性均有較好的保障。

Oracle是目前使用最為廣泛的數據庫,具有強大的數據存儲和處理功能,可實現基于SQL命令下的海量數據導入導出,高速的處理速度以及分布式事務處理能力用以方便地進行遠程訪問,同時具有較高的安全性。

B/S架構是基于Web的先進的三層體系結構,在這種架構中,利用Web應用服務器和事務處理中間件為應用程序提供Web運行環境,數據資源和客戶機將被應用服務器分隔開,應用服務器上存儲著應用邏輯。這種架構著重于客戶機對應用服務的請求,有別于二層架構著重于數據請求,提高了平臺的性能,簡化了用戶的管理。

1.2 平臺功能

1.2.1 數據管理

平臺提供了豐富而強大的數據管理功能,實現了便捷的數據存儲、修改、交互以及可視化操作,設計了規范的自動化系統數據格式文件接口,方便數據導入導出。同時可針對海量數據中存在的壞數據進行修正,以提高數據質量。

1.2.2 負荷分析

平臺設置了豐富的負荷分析指標體系,包括常用的最大負荷等負荷特性分析、典型負荷曲線以及穩定性分析和電力氣象相關性分析。通過以上分析可深入了解負荷發展規律以及影響因素等。

1.2.3 負荷預測

平臺建立了由倍比平滑、模式識別和通用神經網絡等二十多種預測算法構成的豐富預測算法庫,并提供了自適應訓練和綜合模型來輔助選擇恰當的預測策略。多元化的算法很好地解決了負荷變化復雜的適應性問題。

1.2.4 上報考核

提供了電網公司上下級之間上報考核的交互平臺。上級可在平臺中給出上報時限、考核標準和免考等信息,下級可對機器預報的結果進行人工干預后上報提交,并具備多維度的準確率統計功能。

1.2.5 需求側和供應側管理信息

進行需求側和供應側的管理,并將其與已有的預測技術結合起來才能實現電網的精細化管理,提高預測工作的質量。平臺中需求側和供應側管理主要是通過對大客戶和地方電廠數據的管理來實現的。

大客戶數據管理模塊主要是通過對大客戶的信息管理、歷史負荷分析和用電計劃分析,向大客戶提供合理的用電計劃曲線,并配合電網公司監測用電計劃的實際執行情況,以方便電網公司預測統調電力的工作。該模塊包括以下幾個功能:

(1)大客戶信息管理。實現對大客戶的新增、移除操作,并可對大客戶所處單位、數據采集編號、參與預測或參與考核等詳情進行查詢、修改等操作。

(2)數據采集及預處理。提供了自動和手動2種方式采集大客戶實際負荷曲線與計劃用電曲線,支持Excel數據模板下載與上傳,并設置了數據預處理功能。

(3)負荷及用電計劃分析。實現對大客戶實際負荷及出力計劃的詳盡分析,包括時序/持續曲線分析、負荷曲線對比分析、負荷特性指標及趨勢分析、負荷穩定度分析等,用電計劃分析具有相同的分析維度。

(4)大客戶用電計劃編制。提供了用電計劃曲線編制、修正、上報功能,大客戶可通過對比參照日的負荷曲線進行用電計劃曲線的編制、修正,并在規定的時限內提交上報結果。

(5)突變及用電計劃執行監測。平臺提供了大客戶負荷突變監測和出力計劃執行監測機制。突變監測機制中對日最大(小)負荷偏差、最大(小)負荷出現時間、日平均負荷偏差、日峰谷差偏差和日電量偏差等指標設定了閾值,當超過閾值時進行預警;用電計劃執行監測機制逐時滾動統計實際負荷與用電計劃的吻合度。采取差異性對待的原則,對突變較小、用電計劃執行較為嚴格的大客戶直接采用用電計劃作為調度依據,否則要采取其他干預措施制定合理調度計劃。

相對而言,地方電廠屬于供應側,可將電力供應看作“負”負荷來對待,則地方電廠的性質與大客戶相同,也具有電廠信息統計、歷史出力分析和出力計劃編制等,與大客戶數據管理模塊的功能相近,不再贅述。

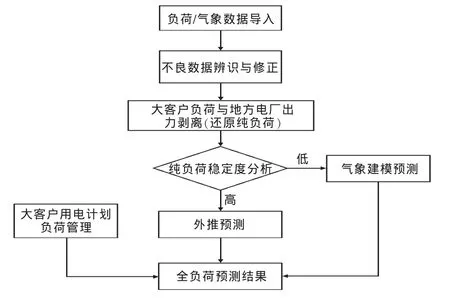

2 負荷還原預測步驟

負荷還原預測步驟如圖1所示。首先對采集到的全社會歷史負荷數據與大客戶負荷數據進行預處理,以提高數據質量。然后將所有的大客戶負荷和地方電廠出力從全網負荷中剝離,還原出純負荷。對得到的純負荷分量進行穩定度分析,根據純負荷穩定度的高低采用不同的預測策略進行預測。最后將平臺中所管理完善的可靠大用戶用電計劃加入純負荷中,得到全網負荷的最終預測結果。

2.1 歷史不良數據辨識與修正

豐富而準確的歷史數據是負荷分析和預測工作的前提,預測前有必要對歷史不良數據進行辨識與修正。文獻[2]提到了幾種常用的不良數據辨識修正方法,包括神經網絡法、基于聚類分析及模糊理論的方法、GSA(間隙統計法)、殘差修正法等,實現針對大量歷史數據的自動辨識修正。本文研究的歷史樣本較小,僅為1個月的數據,故采取如下的簡單辨識方法。

圖1 負荷還原預測步驟

2.1.1 確定歷史樣本

設歷史樣本i第t天時刻的負荷為Pi,t,(i=1,2,…,n;t=1,2,…,T),n為歷史天數,T為采樣點數。第s天為第i天的同類型日,s=i±7,則其t時刻的歷史負荷為Ps,t。

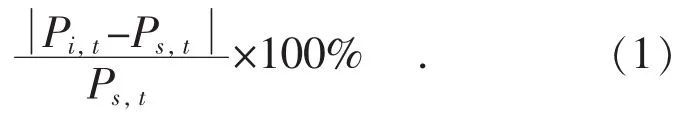

2.1.2 逐點計算負荷偏差率

設定偏差率的閾值為30%,超過閾值則視為不良數據需進行修正,否則視為有效數據。

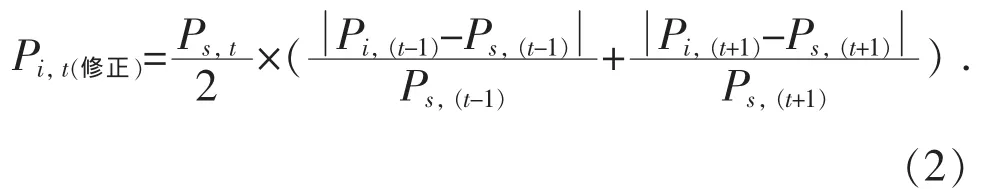

2.1.3 不良數據校正

采取相鄰兩點的負荷偏差率平均值作為校正偏差計算本點修正數據,計算公式如下:

2.2 提取純負荷

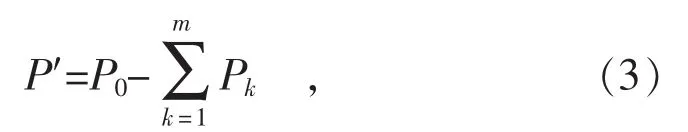

對大客戶歷史負荷和地方電廠歷史出力進行逐時累加,從全負荷中提取出具有特殊負荷特性的行業負荷分量,剩余的負荷為規律性較強的純負荷。因此t時刻的純負荷為:

式中:P′為t時刻的純負荷;P0為總負荷;Pk為第k個大用戶的負荷或地方電廠出力。

2.3 純負荷穩定度分析

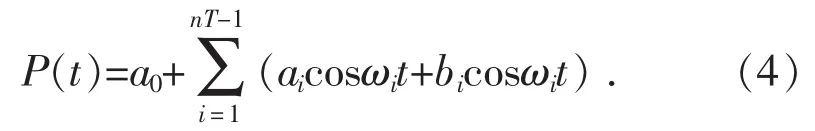

電力負荷具有較強周期性的時間序列,因此可以通過時間序列的頻域分解方法進行分析。設多日(一般取14天)的持續負荷序列為P(t),(t=1,2,…,nT),對其作DEF(離散傅里葉分解)可得:

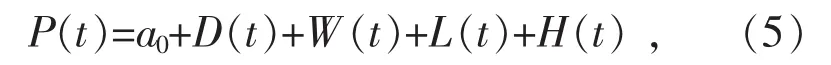

將負荷序列P(t)分解為一系列相互正交的正余弦分量和直流分量a0。根據頻譜特征提取出不同的頻率分量,通過IDFT(離散傅里葉逆變換)將其還原到時域,并通過適當組合重構出下式:

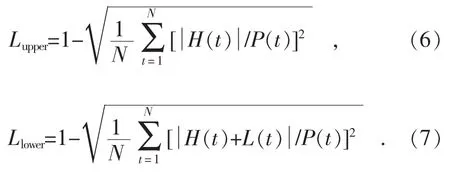

式中:日周期分量a0+D(t)和周周期分量W(t)是標準的周期序列;L(t)是由氣象因素決定的低頻分量;H(t)為隨機波動的高頻分量,體現了電力負荷的隨機波動。由此可以定義負荷穩定度上下限:

Lupper和Llower分別代表負荷中可預測部分占整體負荷的上限和下限,也代表了負荷預測所能達到精度的上下限,可根據穩定度指標評判負荷的規律程度以及可預測性強弱。如果某個地區的大客戶負荷或地方電廠出力存在較大的隨機波動性,那么還原后純負荷的規律性會變強,穩定度上、下限均會變大。

2.4 負荷還原預測

根據純負荷穩定度的分析選取適合的預測方法。如果穩定度高于95%,證明負荷規律性很強,利用基于同類型日思想的數學外推法即可取得較好的預測效果;否則證明負荷受氣象波動影響較大,需要采取基于相似度的相關因素法。得到可靠的純負荷預測結果之后,根據大客戶負荷和地方電廠數據管理提供的用電計劃和發電計劃進行疊加,得到精度較高的還原負荷預測結果。

3 算例研究

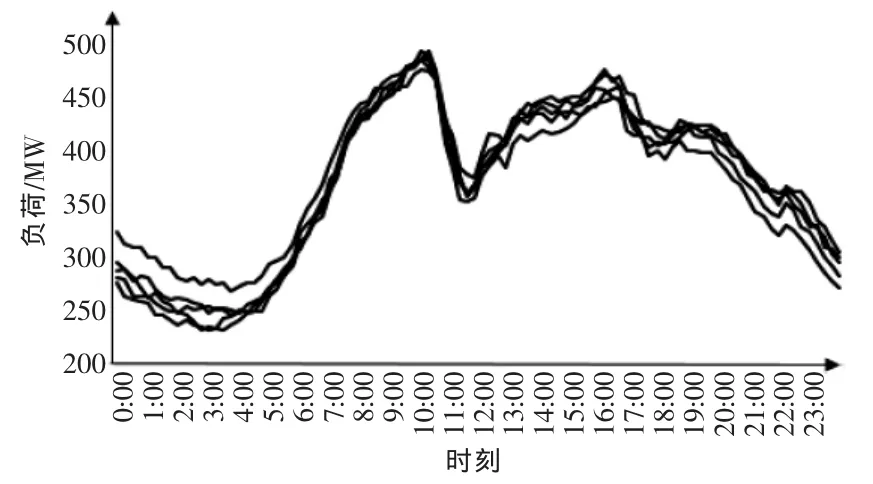

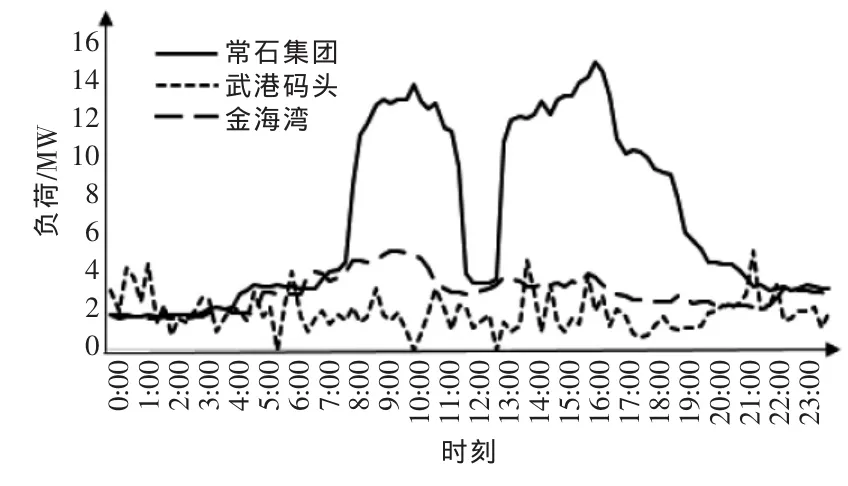

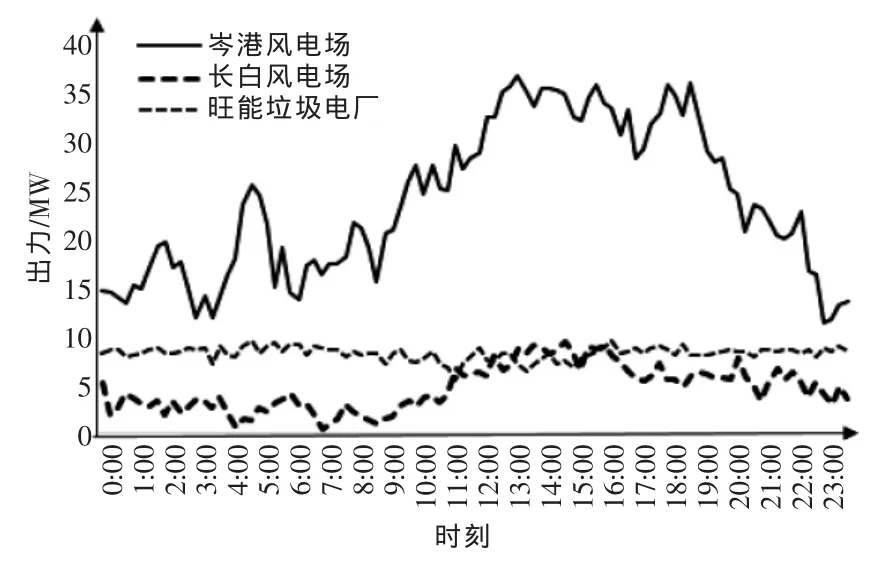

以浙江舟山地區的負荷數據為算例進行研究。選擇大客戶和地方電廠數據管理平臺中質量較好的5月份數據作為研究對象,全網負荷與大客戶、地方電廠典型曲線如圖2—4所示。

圖2 全負荷典型曲線

圖3 大客戶典型負荷曲線

圖4 典型負荷曲線

圖2 顯示多日的舟山地區全網負荷典型曲線具有較高相似性,在上午10∶00和下午16∶00出現高峰,在中午和夜間出現低谷。峰谷差率約為55%,負荷曲線上具有明顯的鋸齒狀“毛刺”,表現出行業負荷對全網負荷具有明顯的影響。圖3匯總了舟山地區部分大客戶的典型負荷曲線,其中常石集團的負荷在上午和下午各有1個高峰運行段,其余大客戶的負荷水平均在較低水平且含有一定的沖擊性負荷。圖4為舟山地區的3個地方電廠的典型出力曲線,包括2個風電場和1個垃圾發電場,出力曲線隨機性較強,沒有明顯的規律性。

大客戶、地方電廠與全網負荷的負荷特性差異決定了還原純負荷預測必要性。按照式(3)還原純負荷,并對全網負荷和純負荷在5月4日—31日進行穩定度對比分析。其中,純負荷穩定度分析結果如圖5所示。圖中縱坐標為負荷(MW),橫坐標為28天96點時刻的依次排列。

圖5 純負荷穩定度分析結果

由圖5可以看到,純負荷穩定度分析結果中,低頻分量以及高頻分量的比例相比周期分量很小。根據式(6)、式(7)計算全網負荷與純負荷穩定度上、下限對比如表1所示。

表1 全網負荷與純負荷穩定度上、下限

表1顯示,還原后的純負荷的穩定度相比全網負荷明顯變高,表明了純負荷具有明顯的周期性規律,應用相關的外推預測算法容易取得更高的預測精度。

處理好純負荷之后,關鍵是如何得到相關大客戶負荷和地方電廠出力的預測數據。由數據管理平臺提供的大客戶信息以及圖3舟山地區大客戶典型負荷曲線可知,金海灣的全天負荷非常穩定,可直接采用相應的歷史負荷作為用電計劃;常石集團的負荷在上午和下午各有一個高峰運行段,可根據此特征制定用電計劃;武港碼頭的負荷規律性較弱,但存在較多的沖擊性負荷,需要從趨勢擬合的角度制定用電計劃。通過以上措施可得出較為可靠的大客戶用電計劃預測曲線。而對于地方電廠而言,可結合歷史風電出力與當地的風電預測機制來獲取地方電廠出力的計劃曲線。

最后,將基于重疊曲線法的純負荷預測結果和大客戶用電計劃預測曲線相疊加,最終得到負荷還原預測法的預測結果。

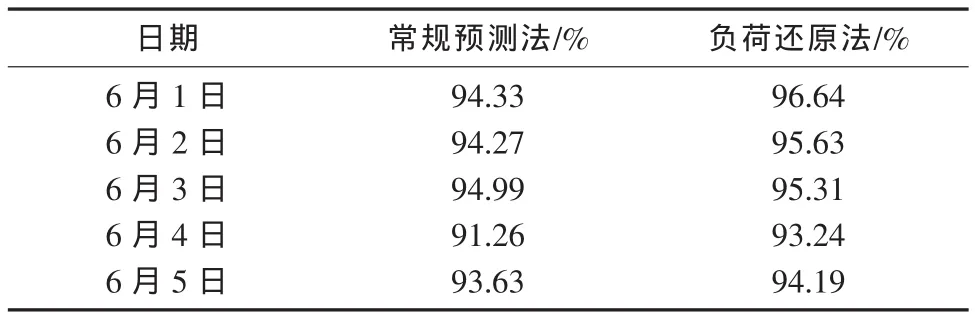

對6月1日—5日的負荷做預測并統計準確率,采用全網負荷常規預測法和負荷還原法得到的預測準確率對比如表2所示。可以看出,在舟山地區采用基于行業大客戶的負荷還原法的預測準確率較常規方法提高1%~2%,驗證了本文所提負荷還原預測法的正確性。

表2 多日預測準確率對比

4 結論

本文從通過需求側和供應側管理提高負荷預測質量的角度出發,構建了完善的行業大客戶和地方電廠數據管理預測平臺,并系統介紹了平臺主要構架與設計功能。純負荷往往具有較強規律性,可直接通過外推法預測。大客戶、地方電廠負荷因其所處行業和生產習慣而具有特殊性,通過平臺可獲得可靠的用電和出力計劃曲線。在此基礎上進行分類預測,提高每類負荷的預測精度,最終達到全網負荷預測精度的提高。最后以舟山電網為例進行了算例驗證,證明了本文所提思路的可行性。

另外,舟山地區的負荷構成中行業負荷大多平穩且占比較小,不具備普遍性。在行業負荷隨機波動性較大的地區如何準確預測大客戶用電依然是一個難題;部分城市可能存在純負荷的規律性較弱,外推預測的結果不理想等問題,有待進一步研究。

[1]許甜田.大用戶負荷預測方法研究及其應用[D].長沙:湖南大學,2013.

[2]金旭.簡析電力系統檢測與辨識方法的現狀[J].東方企業文化,2012(4)∶148.

[3]熊會林,劉子偉,張立樹.大用戶法在電力負荷預測中的應用[J].湖北電力,2009(1)∶66-68.

[4]蔡劍彪,羅滇生,周小寶,等.大用戶負荷預測管理系統[J].電力需求側管理,2012(4)∶7-10.

[5]張凱.省地一體化負荷預測與管理平臺的研究與實現[D].長沙:湖南大學,2008.

[6]李慧玲,湯紅英.基于負荷管理終端大用戶管理的應用研究[J].華北電力技術,2011(8)∶9-12.

(本文編輯:方明霞)

Research of Load Reduction Forecasting Method Based on Data Management and Forecasting Platform of Large-Scale Consumer and Regional Power Plants

WANG Dong1,SHAO Changning2,Fei Jianping1,FENG Gang1,FANG Zhihui3

(1.State Grid Zhoushan Power Supply Company,Zhoushan Zhejiang 316021,China;2.Beijing Tsingsoft Innovation Technology Co.,Ltd.,Beijing 100085,China;3.State Grid Daishan Power Supply Company,Daishan Zhejiang 316200,China)

Short-term load forecasting(STLF)is essential to ensure reliable and economical running of the power system.As the structure of power grid is becoming more complex and requirement of refined administration is stricter,both demand-tside and supply-tside administration are increasingly significant to STLF.This paper proposes a measure that combines demand-tside and supply-tside administration with forecasting technology.Through establishment of data management platform of large-tscale consumers and local power plants,reliable electricity consumption plan of large-tscale consumers is obtained and extrapolative forecast on pure load stripped from entire load is implemented;in addition,the pure load forecasting result is merged into classification forecasting result to promote STLF.Finally,Zhoushan power grid is taken as an example to verify the practicability of the method.

STLF;data management platform;pure load;load reduction forecasting

TM715+.1

B

1007-1881(2015)12-0011-05

2015-05-13

王 棟(1974),男,高級工程師,從事電網調度及運行方式工作。