改良雙鋼板法對復雜性脛骨平臺骨折的臨床價值

肖衛業

【摘要】 目的:探究復雜性脛骨平臺骨折采用改良雙鋼板法治療的臨床療效和應用價值。方法:選取2012年10月-2014年3月筆者所在醫院收治的88例復雜性脛骨平臺骨折患者,根據隨機數字表法,分為對照組和觀察組,各44例。兩組患者分別采用單側鋼板內固定手術和改良雙鋼板手術治療,術后觀察比較兩組患者手術效果、恢復情況及并發癥發生情況。結果:觀察組患者治療優良率為93.2%,顯著高于對照組的70.5%,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組患者術后恢復時間較對照組短(P<0.05);且觀察組患者術后并發癥發生率較對照組低(P<0.05)。結論:復雜性脛骨平臺骨折采用改良雙鋼板手術治療,可有效改善患者臨床癥狀,緩解患者疼痛,促進其術后快速恢復,并降低術后并發癥發生率,治療效果良好,值得臨床推廣應用。

【關鍵詞】 復雜性脛骨平臺骨折; 改良雙鋼板手術; 單側鋼板內固定手術

中圖分類號 R274.12 文獻標識碼 B 文章編號 1674-6805(2016)4-0141-03

doi:10.14033/j.cnki.cfmr.2016.4.079

復雜性脛骨平臺骨折是臨床骨科中較為常見的一種關節內骨折[1]。患者骨折率高,多是由于人體遭受強烈的暴力沖擊所致,多表現為粉碎性骨損傷,病情嚴重者還可伴有關節炎、韌帶損傷等多種并發癥,對患者正常生活和身體健康均具有很大影響,降低患者生活質量[2]。且復雜性脛骨平臺骨折一旦治療不及時或治療不當,可導致患者出現膝關節功能障礙甚至致殘,后果十分嚴重。為進一步研究復雜性脛骨平臺骨折的最佳治療方法,選取2012年10月-2014年3月筆者所在醫院收治的88例復雜性脛骨平臺骨折患者作為研究對象,分別采用兩種不同手術方法展開臨床研究,其中改良雙鋼板手術治療復雜性脛骨平臺骨折療效確切,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2012年10月-2014年3月筆者所在醫院收治的88例復雜性脛骨平臺骨折患者作為研究對象。所有患者均符合復雜性脛骨平臺骨折的臨床診斷標準[3],均經臨床表現和X線檢查確診。將患者根據隨機數字表法,分為對照組和觀察組,各44例。對照組中男24例,女20例,年齡22~65歲,平均(42.5±4.8)歲;左膝18例,右膝26例;受傷原因:交通事故27例,高空墜落8例,平地摔傷6例,運動損傷3例;Schatzker分型:Ⅳ型

13例,Ⅴ型15例,Ⅵ型16例。觀察組中男25例,女19例,年齡22~66歲,平均(42.2±4.7)歲;左膝17例,右膝27例;受傷原因:交通事故28例,高空墜落7例,平地摔傷5例,運動損傷4例;Schatzker分型:Ⅳ型14例,Ⅴ型16例,Ⅵ型

14例。所有患者和家屬均同意參與本次研究并均已簽訂知情同意書。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

患者入院后,臨床均給予其常規治療和基礎性護理措施,在此基礎上,手術醫師給予對照組患者行單側鋼板內固定手術治療,給予觀察組患者行改良雙鋼板手術治療,其中觀察組患者具體手術方法為:(1)根據患者病情類型的不同選用適當手術方法,采用脛骨外側鎖定鋼板固定治療Ⅳ型患者,選擇手術所用鋼板為脛骨端T形鋼板,采用前內側聯合后內側切口治療Ⅴ型和Ⅵ型患者,選擇手術外側固定鋼板為高爾夫形鋼板,內側固定鋼板為1/3管型鋼板。(2)經內外側聯合骨折復位,待復位成功后,在避免影響鋼板固定的前提下,使用克氏針交叉固定,固定順序為:先固定1/3管型鋼板,后固定T型和高爾夫型鋼板。(3)檢查固定完成后,使用膝關節側向應力試驗,對關節穩定性進行檢測,于切口位置置負壓引流管,常規手術縫合。(4)術后康復指導:術后抬高患者患肢,臨床采用常規抗生素治療以達到消炎的目的,術后3 d內輔助患者做一些患肢持續被動運動,促使膝關節功能恢復,之后可適當增加運動量,鼓勵患者負重行走,密切觀察患者康復情況。

1.3 觀察指標

觀察比較兩組患者臨床療效和術后患者恢復情況,患者術后恢復指標主要可包括術后患者恢復時間和并發癥發生率。

1.4 療效判定標準

結合Merchant評價標準制定本次研究中患者臨床療效判定標準:(1)優:術后患者臨床癥狀全部消失,體重恢復正常水平,術后骨折對線、骨折對位以及骨折愈合等狀況良好,膝關節功能和下肢力度恢復良好[4]。(2)良:術后患者臨床癥狀顯著改善,體重恢復接近正常水平,術后骨折對線、骨折對位以及骨折愈合等狀況良好,膝關節功能和下肢力度改善良好。(3)可:術后患者臨床癥狀部分改善,體重恢復明顯,術后骨折對線、骨折對位以及骨折愈合等狀況一般,膝關節功能和下肢力度與術前相比有改善。(4)差:術后患者臨床癥狀無改善甚至加重,體重未恢復,術后骨折對線、骨折對位以及骨折愈合等狀況較差,膝關節功能和下肢力度與術前比較無變化。治療優良率=(優例數+良例數)/總例數×100%。

1.5 統計學處理

采用SPSS 17.0軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用均數±標準差(x±s)表示,比較采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用字2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較

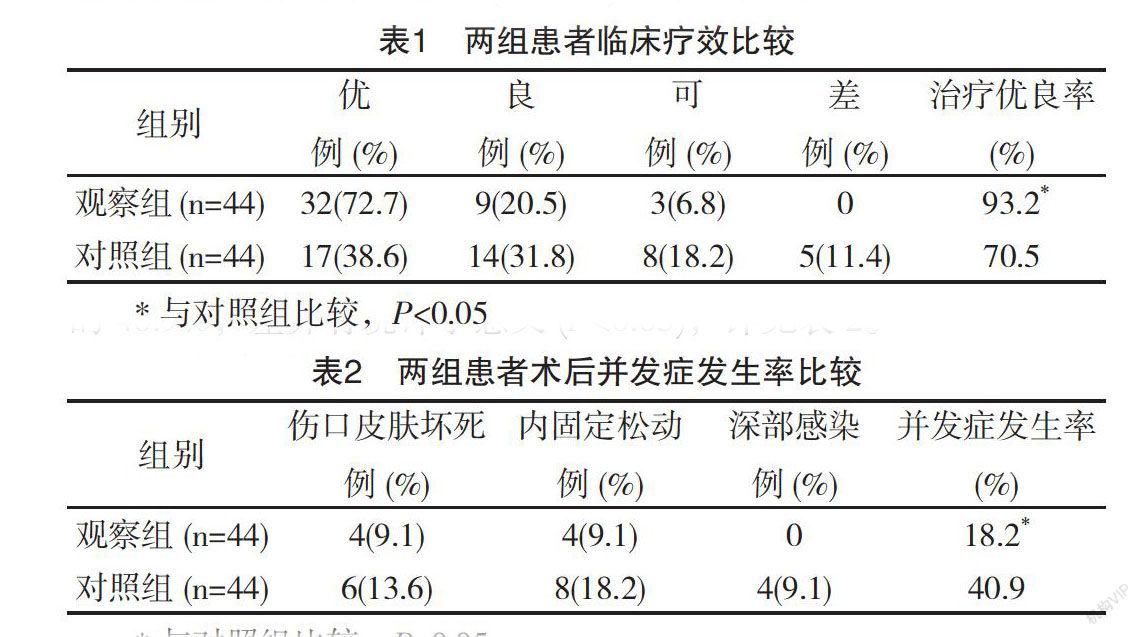

觀察組治療優良率為93.2%,明顯高于對照組的70.5%,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05),詳見表1。

*與對照組比較,P<0.05

2.2 兩組術后恢復時間比較

觀察組患者平均術后恢復時間為(189.5±45.2)d,對照組患者平均術后恢復時間為(317.6±42.9)d,兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。

2.3 兩組術后并發癥發生率比較

觀察組術后并發癥發生率分別為18.2%,明顯低于對照組的40.9%,差異有統計學意義(P<0.05),詳見表2。

*與對照組比較,P<0.05

3 討論

從人類生理結構上來說,膝關節主要是由脛骨上端和股骨下端所組成的,脛骨平臺即為脛骨與股骨下端相連接所形成的面,作為膝關節的重要組成結構,脛骨平臺主要作用在于負荷膝關節,一旦該部位發生意外骨折,容易使平臺內外不均衡受力,可導致骨關節炎改變[5-6]。近年來,隨著社會生活節奏的加快和各種交通意外事故的頻發,脛骨平臺骨折患者發生率越來越高,此種骨折也稱為脛骨髁骨折,多發于青壯年,主要可包括外側平臺骨折、內側平臺骨折以及雙側平臺骨折等,其中外側平臺骨折最為多見,占44%~70%。脛骨平臺骨折多是由間接或直接暴力所引起的,當人體高處墜落時足部先接觸地面,之后人體會習慣性地倒向側方,在這個過程中可產生兩個不同方向的力,其一由地面經足部向脛骨傳導(向上的力),另一由于人體墜落連帶體重向膝部傳導(向下的力),兩種力均作用于膝部,且人體側倒可產生扭轉力,可導致脛骨內或外側出現平臺塌陷,造成骨折,除此之外,直接性的暴力擊打膝部內側或外側時,膝關節內翻或外翻幅度較大,可引發其內或外側韌帶損傷或者平臺骨折。骨折后患者膝關節可表現為腫脹疼痛、活動障礙等癥狀,且關節內骨折均存在關節內積血,臨床中Schatzker將脛骨平臺骨折分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ等6型,復雜性脛骨平臺骨折是指Schatzker分類的Ⅵ、Ⅴ、Ⅳ型,或AO分類的C型骨折,與普通脛骨平臺骨折相比,其損傷更復雜,治療也更具困難性。

臨床治療復雜性脛骨平臺骨折多采用手術療法,其治療原則為無創性解剖復位關節面,穩妥固定關節內骨折塊,有效支撐重建干骺端(必要條件下可植骨)以及指導患者早期進行功能鍛煉等,由于常規鋼板固定手術雖然可以在直視下對骨折進行復位固定,但是術后患者軟組織并發癥較多,影響手術效果。所以,目前各大醫療機構為了增強關節面固定性,降低復位固定后軟組織并發癥發生率,現多采用改良雙鋼板手術治療,此種手術療法可有效加強骨折部位抗負載能力,其內側固定對促進骨折迅速復位、避免骨折塊移位以及保持關節面的穩定性和平整性均具有重要作用,其手術復雜性與單側鋼板內固定手術相當,但與后者相比,改良雙鋼板法具有膝關節穩定性強、功能恢復更佳、術后骨折部位愈合較快、恢復時間較短以及并發癥發生率較低等優勢,長期療效顯著。為進一步研究改良雙鋼板法治療復雜性脛骨平臺骨折的臨床療效,筆者所在醫院選取88例復雜性脛骨平臺骨折患者作為研究對象,分別采用單側鋼板內固定手術和改良雙側鋼板手術治療展開臨床研究,結果發現觀察組患者治療優良率高于對照組(P<0.05),術后恢復時間短于對照組(P<0.05),并發癥發生率低于對照組(P<0.05)。

綜上所述,在復雜性脛骨平臺骨折患者的臨床治療中采用改良雙鋼板法治療,患者關節面固定效果好,術后恢復較快,膝關節功能改善良好,術后并發癥較少,臨床療效顯著,應用價值高。

參考文獻

[1]張東偉.雙側切口手術治療復雜性脛骨平臺骨折[J].當代醫學,2015,21(7):69-70.

[2]鄒錦考,張慶林,趙平,等.不同手術入路治療累及雙髁后側復雜性脛骨平臺骨折的效果比較[J].白求恩醫學雜志,2014,12(3):216-218.

[3]李勇.鎖定鋼板與普通鋼板治療復雜性脛骨平臺骨折的效果對比[J].中國當代醫藥,2014,21(36):46-47.

[4]邵鋒,宋君濤,盧緒章.鎖定鋼板治療復雜性脛骨平臺骨折患者的臨床研究[J].中國醫學創新,2014,11(14):44-47.

[5]竇慶寅.內固定與外支架固定治療復雜性脛骨平臺骨折的療效[J].檢驗醫學與臨床,2014,11(22):3179-3180.

[6]吳可沁,胡安全,戴利明,等.復雜性脛骨平臺骨折74例手術治療體會[J].全科醫學臨床與教育,2014,12(6):675-676.

(收稿日期:2015-10-28)