股權分置改革與IPO前后盈余管理行為研究

(復旦大學管理學院會計系,上海 200433)

引言

肇始于Teoh,Welch and Wong (1998)[1],Teoh, Wong and Rao(1998)[2]和Aharony, Lee and Wong(2010)[3]等一系列文章,公司IPO過程中的盈余管理現象引起了研究者持久的關注(Fan,2007;Armstrong etal,2009;徐浩萍和陳超,2009;潘越、吳超鵬和史曉康,2010)[4][5][16][17]。與早先研究發現相反,最近的文獻卻發現IPO之前公司并不存在嚴重的向上盈余管理現象(Venkataraman,Weber and Willenborg, 2008;Ball and Shivakumar,2008;Armstrong,Foster and Taylor,2009;徐浩萍和陳超,2009;Cecchini et al.,2011)[6][7][5][16][8],這主要源于IPO過程更嚴格的法律責任、更嚴格的監管:為了保障與改善資本市場效率,監管機構對發行時披露信息的真實性和完整性要求更加嚴格,對違規行為的懲罰更加嚴厲;同時,在更為嚴苛的法律訴訟背景下,諸如投資銀行和審計師等市場中介機構也會在驗證公司盈余質量時更為嚴格。縱觀現有研究,研究者關注的是盈余管理所面臨的機會/約束,都潛在的假設IPO過程擬上市公司決策主體——大股東和/或高管1始終存在向上的盈余管理動機。事實上,公司盈余管理的方向并不是一成不變,其會隨著外部環境的變化而變化,會隨著公司決策主體利益函數的變化而變化,例如,在發生巨額虧損時公司存在向下盈余管理的動機和現象,即“大洗澡”(魏濤、陸正飛和單宏偉,2007)[18],而發生高管變更后的第一年公司存在顯著的向下盈余管理現象(杜興強和周澤將,2009)[19]。具體到IPO,隨著外部制度環境的變化以及隨之影響到的利益主體利益函數的變化,IPO過程中的公司盈余管理的方向也會發生變化。2005年開始全面啟動至2007年基本完成的股權分置改革為研究盈余管理動機變化對IPO過程盈余管理行為的影響提供了難得的研究機會,為此,本文采用中國資本市場數據首次考察了制度變化所導致的盈余管理動機的變化對IPO過程盈余管理行為的影響。

公司盈余管理與否以及盈余管理的方向,取決于盈余管理的后果,IPO過程的盈余管理目的在于實現控股股東和管理層個人利益的最大化(Aharony et al,2000)[3]。與美國資本市場不同,中國擬IPO公司的遴選權始終置于監管部門的控制之中,IPO前過于激進的向上盈余管理更容易導致IPO的被否(Chen and Yuan,2004)[9],而且中國公司的IPO是新增股份的融資,即IPO過程原始股東的股份并沒有轉讓,新增股份的融資金額歸屬于整個上市公司,自然,IPO過程IPO價格的高低并不直接影響原始股東的財富。2所以,IPO中的決策主體——控股股東和/或管理層的利益主要通過IPO融資之后公司業績的持續增長、非公允關聯交易的利益輸送和二級市場的股權轉讓三種方式實現,而股權轉讓約束的變化會對決策主體的行為產生重大影響(劉浩、李增泉和孫錚,2010)[20]。

具體到中國資本市場,股權分置改革完成之前,控股股東的股份不能通過二級市場轉讓,但是可以通過協議轉讓,而協議轉讓的定價依據是每股凈資產,股權分置改革完成之后,控股股東股份可以通過二級市場轉讓。這種外生的制度變化對控股股東利益函數產生了重大影響,從而對控股股東盈余管理的動機產生重大影響。在股權分置改革之前,向上盈余管理導致的多融資明顯增加了控股股東非公允關聯交易的空間,同時也有助于每股凈資產的提升,兩者都增加了控股股東的利益;在股權分置改革之后,更多的融資雖然增加了控股股東非公允關聯交易的空間,但是由于盈余管理的反轉以及超募資金使用的低效都會導致公司IPO之后會計盈余的下降,進而導致股價持續下跌,而1~3年左右的鎖定期自然損害了控股股東和管理層通過二級市場股權轉讓變現的價值,同時,非公允關聯交易的利益輸送由于監管加強而逐漸弱化,而且控股股東為了獲得更高的股權轉讓價格會減少或者停止對上市公司的掏空,甚至會去彌補以前對上市公司的傷害,對上市公司進行高質量的資產注入(廖理和張學勇,2008;劉浩、李增泉和孫錚,2010)[21][20]。因此,可以預測,在股權分置改革之前,公司IPO之前可能存在顯著的向上盈余管理的動機和現象,在股權分置改革之后,公司IPO之前向上盈余管理的動機趨弱,而IPO成功之后向上的盈余管理動機明顯增強。

鑒于此,我們選取2000~2011年IPO數據進行了系統的研究,整體上,發現IPO之前向上的盈余管理程度顯著低于IPO成功之后的盈余管理,進一步研究發現,相比股權分置改革前,股權分置改革之后民營企業IPO前向上盈余管理更加顯著的小于IPO后盈余管理,但是國有企業并不存在該現象。這表明,IPO過程控股股東和管理層盈余管理的方向取決于其盈余管理行為產生的后果,在控股股東和管理層獲得實質流通權之后,為了提升二級市場股權變現的價值最大化,IPO前向上的盈余管理動機趨弱。

本文貢獻有兩個方面:(1)IPO過程的盈余管理,IPO過程是否存在向上的盈余管理以及公司通過哪些手段進行向上的盈余管理始終是公司財務與盈余管理研究領域的熱點話題,最近的文獻主要考察IPO過程的監管環境(即機會)對IPO向上盈余管理行為的影響,并且主要關注IPO前的盈余管理行為,而本文則利用中國獨特的制度變遷考察了決策主體動機變化對IPO過程盈余管理行為的影響,而且綜合考察了IPO前后基于應計利潤的盈余管理和基于業務安排的真實盈余管理的變化,這為我們更好的理解機會和動機的變化對企業盈余管理行為的影響提供了新的研究視角和穩健證據;(2)股權分置改革的經濟后果,現有文獻主要考察股權分置改革中對價的確定以及各種治理機制對其的影響(吳超鵬、鄭方鑣、林周勇、李文強和吳世農,2006;許年行和吳世農,2007;辛宇和徐莉萍,2007;鄭志剛、孫艷梅、譚松濤和姜德增,2007)[22][23][24][25],更為重要的問題是,股權分置改革是否改善了公司治理,進而提高了資本市場的效率(吳曉求,2006;巴曙松、儲懷英和鄭弘,2008)[26][27],廖理和張學勇(2008)[21]首次研究了股權分置改革對家族上市公司最終控制權和掏空行為的影響,隨后,張學勇和廖理(2010)[28]考察了股權分置改革對公司自愿性信息披露行為的影響,Liao et al.(2014)[14]從第二次私有化的角度系統研究了股權分置改革對國有上市公司經營績效的影響及其影響渠道,申慧慧、黃張凱和吳聯生(2009)[29]研究了股權分置改革對IPO之后上市公司盈余質量的影響,Chen et al(2012)[11]考察了股權分置改革對公司現金持有行為的影響,陳勝藍和盧銳(2012)[30]研究了股權分置改革對薪酬契約的影響,本文則以IPO為切入點考察股權分置改革對公司盈余管理行為的影響,這樣可以豐富股權分置改革經濟后果的研究。同時,本文的研究也對監管當局具有重要的政策意義,未來監管的重點可能需要后置,需要特別關注最終控制人股票限售期期滿之時的會計質量。

理論分析與假設提出

公司是否上市,上市過程是否需要進行盈余管理——能否成功發行股票以及股票發行價格,取決于該決策主體的動機和能力,上市決策和盈余管理決策的主體是公司背后的決策主體——控股股東和管理層,上市的動機不外乎控股股東和管理層價值的最大化。與美國等成熟資本市場不同,在2013年之前,中國公司在IPO過程中其原始股東的原有股份不能對外出售,即IPO的股份是新增的股份,因此IPO中原始股東價值最大化主要來自于IPO融資之后公司盈余的持續增加并進而通過現金股利/薪酬實現、非公允關聯交易的利益輸送,以及更高二級市場股價的變現。從IPO的進程看,公司首先必須IPO成功,獲得稀缺的股權資本和二級市場流通交易的權利,然后才能將之用于后續持續的經營或者通過非公允關聯交易實現利益輸送,也才能通過二級市場的股權轉讓變現(劉浩、李增泉和孫錚,2010)[20]。

從盈余管理的機會看,諸如證監會的審核、保薦人的推薦、承銷商的輔導和注冊會計師的審計等一系列程序和制度,使得發行上市益發成為一個苛刻的篩選平臺,公司IPO之前進行向上盈余管理的機會明顯受到壓縮(徐浩萍和陳超,2009)[16]。首先,證監會內部設置專門的具備良好業務素質的審核人員(預審員),編纂專門的文件指導會計信息審核重點,而證監會設立的由勝任、獨立的外聘專家組成的發行審核委員會更是大大提升了監管部門鑒別盈余管理的能力,經驗證據表明中國證監會能夠有效的識別擬上市公司的盈余管理行為(Chen and Yuan,2004)[9]。其次,更為嚴苛的法律責任的存在迫使投資銀行和審計師等中介機構對IPO過程的驗證更為積極和嚴格。證監會規定承銷商的項目負責人對發行披露的真實性負有責任,若發生虛假陳述,將受到最高5年監禁的刑事處罰。在IPO發行當年及其后兩個會計年度內,承銷機構仍然對發行公司負有持續督導的責任,若這一期間企業財務狀況發生嚴重下滑,承銷商需承擔相應責任。2004年開始實行的保薦代表人制度則進一步將承銷商中保薦代表人的職業生涯和企業信息披露質量及發行前后業績更緊密地掛起鉤。最近的實證研究發現,IPO之前公司并不存在明顯的向上的盈余管理現象(Armstrong et al.,2009;Venkataraman et al.,2008;Ball and Shivakumar,2008; Cecchini etal,2011)[5][6][7][8],基于2002~2005年中國資本市場IPO樣本,同樣沒有發現IPO公司在股票發行前存在運用會計手段進行盈余管理的現象(徐浩萍和陳超,2009)[16]。

從盈余管理的動機看,中國資本市場擬上市公司的遴選權始終控制在監管當局手中,中國的IPO實行的是核準制而不是注冊制,即擬上市公司必須滿足諸多條件才可能通過證監會的審批獲得上市資格進而實現IPO,其中盈利條件是重要條件(徐浩萍和陳超,2009)[16],這樣公司自然有通過向上盈余管理以滿足上市資格的動機。不過,由于中國對股票發行上市實施較為嚴格的準入標準,加之存在大量擬上市公司的競爭,能夠跨入公開發行上市行列的公司基本上是優質的公司。同時,為了達到嚴格的上市要求,這些被篩選出來的擬上市公司,在專業機構的輔導和幫助下,實施了系統的公司治理改造,建立和完善了公司治理結構(王開國,2000;吳曉求和應展宇,2003)[31][32],它們實施向上盈余管理進而滿足上市條件的可能性較低。相反,過于激進的向上盈余管理還會引起監管當局的懷疑進而導致IPO資格的被否(Chen and Yuan,2004)[9]。從證監會公布的IPO被否的原因分析報告看,主要原因是公司持續經營問題,信息披露不規范問題,而很少涉及盈余管理和會計造假。不過,向上盈余管理可能可以提高IPO的發行價格3,進而降低公司的融資成本,即以更低的成本獲得更多的股權融資額,最終增加了控股股東通過非公允關聯交易的利益輸送的空間。IPO之前向上的盈余管理雖然可能有助于IPO發行價格的提升,但其會對公司IPO之后的業績產生負面影響,因為盈余管理存在反轉的特性,而且IPO過高發行價格所產生的超募資金會損害資金的使用效率(方軍雄和方芳,2011)[33],導致IPO之后經營業績更大幅度的下降(黃志忠和張程睿,2013)[34],這自然會影響二級市場中公司股價的隨后表現。

股權分置改革是一個重要的分割點,2005年9月4日中國證監會發布《上市公司股權分置改革管理辦法》,至此上市公司股權分置改革全面啟動,截止2006年底年股權分置改革基本完成。股權分置改革完成之后,控股股東持有的股份也擁有了流通權,即可以通過二級市場進行變現,雖然公司法規定“發起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓”,“公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五;所持本公司股份自公司上市交易之日起一年內不得轉讓”。但是在這之前,控股股東的股權只能通過協議轉讓,而轉讓的定價通常是基于每股凈資產。這樣通過IPO之前向上的盈余管理多融資對控股股東和管理層的利益就會產生兩種截然不同的效應:在股權分置改革之前,IPO之前向上盈余管理導致的多融資明顯增加了控股股東非公允關聯交易的空間,同時也有助于每股凈資產的提升,兩者都增加了控股股東的利益;在股權分置改革之后,更多的融資雖然增加了控股股東非公允關聯交易的空間,但是由于盈余管理的反轉以及超募資金使用的低效4都會導致公司IPO之后股價持續下跌,而1~3年的鎖定期自然損害了控股股東和管理層通過二級市場股權轉讓變現的價值,同時,隨著監管的加強,例如,2003年證監會發布《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》嚴格限制了大股東對上市公司資金占用的行為,這樣,大股東通過非公允關聯交易的利益輸送動機和行為逐漸弱化,控股股東為了獲得更高的股權轉讓價格甚至會去彌補以前對上市公司的傷害,對上市公司進行高質量的資產注入(廖理和張學勇,2008;劉浩、李增泉和孫錚,2010)[21][20]。這樣,股權分置改革后追逐利益最大化的控股股東其焦點自然會轉向二級市場的股價。

2012年H股回歸A股的浙江世寶非常好的說明了上述邏輯。據經濟之聲《交易實況》報道,“浙江世寶(002703)這家公司,總共才發行股本數是1500萬股,那么大概目前募集資金3000多萬,似乎連這些費用都無法支付得起也被人戲稱賠本賺吆喝的發行。”,國元證券研究中心的副總經理徐建新評價說“至于募集資金虧本等,從正常邏輯來看,浙江世寶的發行是匪夷所思的。發行的費用本身像長盈精密比較高,上市公司發行的目的就是希望能夠在短時間里籌集投資所需要資金,如果扣除發行費用之后所生寥寥甚至虧本,我們就有理由懷疑它發行的意義到底是什么意思?魯迅先生有一句話說“我向來是不憚以最壞的惡意來推測中國人”,那么這里面我也借用一句話:“我向來不憚以最壞的惡意揣測發行的目的。很顯然,現在資本市場發行實際上本身就有雙重意義,或者具有對上市公司,對于發行公司具有雙重利好。首先就是發行,如果發行非常好,可以募集一大筆資金,對于上市公司可以增加新鮮血液。其次是未上市股份,發行過之后很大一部分是沒上市的,但是這一部分沒上市的股份一旦上市,更多的是給原始股東帶來驚人的財富增值。正是這個原因,很多公司對于上市趨之若鶩。這個本身也正好能夠說明,這次浙江世寶,即使發行籌集不到足夠資金甚至虧本也要上市的真正動機。”

因此,可以預測,在股權分置改革之前,公司IPO之前可能存在顯著的向上盈余管理的動機和現象,在股權分置改革之后,公司IPO之前向上盈余管理的動機趨弱,而IPO成功之后向上的盈余管理動機明顯增強。此外,上述現象在民營公司和國有公司之間可能存在差異,例如,陳勝藍和盧銳(2012)[30]研究發現股權分置改革對薪酬契約的影響在國有企業和民營企業之間存在明顯差異,申慧慧、黃張凱和吳聯生(2009)[29]研究發現,股權分置改革后,民營企業向上盈余管理程度顯著提高,盈余持續性顯著降低,而國有上市公司的盈余管理程度和盈余持續性都沒有顯著變化,因為雖然股權分置改革使得所有原始股東獲得股份流通權,但是國有股權的性質限制了股份流通權的實質實施。

綜上,本文提出如下假設:

假設1:IPO前公司向上盈余管理程度顯著低于IPO后的盈余管理程度。

假設2:股權分置改革后IPO前后公司盈余管理程度的差異相比股權分置改革前IPO前后盈余管理程度的差異顯著更大。

研究設計與描述性統計

一、變量選擇與研究設計

借鑒現有文獻(Armstrong et al.,2009;Venkataraman et al.,2008;Ball and Shivakumar,2008;徐浩萍和陳超,2009)[5][6][7][16],以及Lo(2008)[12]對Ball and Shivakumar(2008)的評論5,本文分別采用基于應計利潤(accrual)的會計盈余管理和基于業務安排的真實盈余管理來衡量IPO前后的盈余管理行為。

1. 基于應計利潤的會計盈余管理

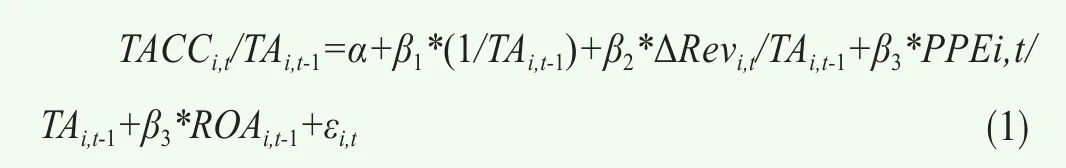

具體的,基于應計利潤的會計盈余管理采用Kothari et al(2005)[13]的業績匹配型修正瓊斯模型估計的可操控性應計利潤,具體模型如下:

其中,TACC為應計利潤總額,具體等于經常性利潤減去經營活動凈現金流的差額,ΔRev為銷售收入的變化額,PPE為當年的固定資產余額,ROA為資產報酬率,TA為資產總額。

首先,選取當年全部上市公司作為樣本,按照行業(制造業按2位行業代碼,其他行業按1位行業代碼)分類并剔除行業樣本量小于8的樣本,逐年分行業對模型(1)進行回歸,隨后,用上述回歸估計得到的系數估算IPO樣本應計利潤期望值作為預期應計利潤,得到的殘差即為操控性應計利潤(DA)。DA越大意味著公司向上的盈余管理幅度越大。

2. 基于業務安排的真實盈余管理

基于業務安排的真實盈余管理借鑒Roychowdhury(2006)[15]的模型估計的異常現金流(R-_OCF)6,具體模型如下:

其中,CFO為經營活動凈現金流,Rev為當年銷售收入凈額,ΔRev為銷售收入的變化額,TA為資產總額。

首先,選取當年全部上市公司作為樣本,按照行業(制造業按2位行業代碼,其他行業按1位行業代碼)分類并剔除行業樣本量小于8的樣本,逐年分行業對模型(2)進行回歸,隨后,用上述回歸估計得到的系數計算IPO樣本經營活動凈現金流期望值作為預期經營活動凈現金流,得到的殘差即為異常現金流(R_OCF)。R_OCF越小,意味著向上的盈余管理幅度越大。

3. 研究設計

在估計好公司的盈余管理指標之后,借鑒Venkataraman et al.(2008)[6]的設計采用如下模型(3)以檢驗假設1,模型(4)以檢驗假設2:

其中,EM是盈余管理變量,分別采用上述提及的DA和R_OCF來衡量,此外,考慮到可操控性應計利潤的估計可能存在偏出,采用應計利潤總額TACC作為盈余管理的變量進行穩健檢驗。PRE_IPO為IPO前后啞變量,IPO之前的年份取值為1,IPO之后的年份取值為0。REFORM為股權分置改革啞變量,2005年之后IPO的樣本為1,2005年之前IPO的樣本為0。鑒于股權分置改革的漸進性,每家上市公司實施股權分置改革的時點不同,現有考察股權分置改革對企業行為影響的文獻通常以各個上市公司實施完成股權分置改革的時間設置股權分置啞變量。與上述文獻不同,本文考察的是股權分置改革這個外生制度變革對實施IPO的企業其盈余管理行為的影響,因此股權分置改革對于所有IPO的影響是一致的,而股權分置改革于2005年開始全面啟動,當年及之后IPO的公司應當可以預見到其大股東擁有了股票的流通權,因此本文以2005年作為分割點。在穩健檢驗部分,考慮到股權分置改革于2007年底基本完成,以2007年作為股權分置改革節點重新進行了檢驗,結果基本一致。

借鑒現有文獻(Venkataraman et al.,2008;徐浩萍和陳超,2009)[6][16],選取如下變量作為回歸模型的控制變量:LNTA,資產的自然對數,以控制公司規模對盈余管理行為的影響;LAGROA,上一期的資產報酬率;ASSETGROWTH和SALEGROWTH分別反映資產增長率和銷售收入增長率,STARTUP為成長階段啞變量,IPO前銷售收入均值低于所有IPO公司均值取值為1,否則為0,上述變量以控制公司的成長性對盈余管理的影響;LAGLEV和LAGQUICK分別衡量公司的資產負債率和流動比率,以控制公司債務風險對盈余管理的影響;BIG為審計師的聲譽,市場份額前8大的會計師事務所取值為1,否則為0,BIGBANK為承銷商的聲譽,市場份額前10大的承銷商取值為1,否則為0,上述兩個變量以控制中介機構的聲譽對盈余管理的影響;OWNERSHIP為最終控制人的持股份額,BH為啞變量,同時發行B股或H股的取值為1,否則為0。此外,我們還控制行業和年度啞變量,為了節約篇幅,沒有在回歸結果的表格中列出行業和年度啞變量的回歸系數。

二、樣本選擇與描述性統計

本文重點考察股權分置改革對IPO前后盈余管理行為的影響,A股歷史上發生了7起IPO暫停事件,最近的一次發生于2012年,直到2014年才開始艱難的IPO重啟,考慮到2012年以來IPO樣本較少,本文選取2000~2011年期間IPO的樣本作為研究對象,同時剔除屬于金融行業的IPO,以及數據缺失的樣本,最后得到1446個IPO樣本。隨后,分別選取IPO前三年和IPO后三年的數據作為研究樣本,具體考察IPO前后盈余管理的差異。IPO上市前后的財務數據來自于WIND和CSMAR數據庫,其他財務數據和公司治理數據則全部來自CSMAR。為了減少異常值的影響,對所有連續變量采用前后1%的縮尾處理(winsorize)。

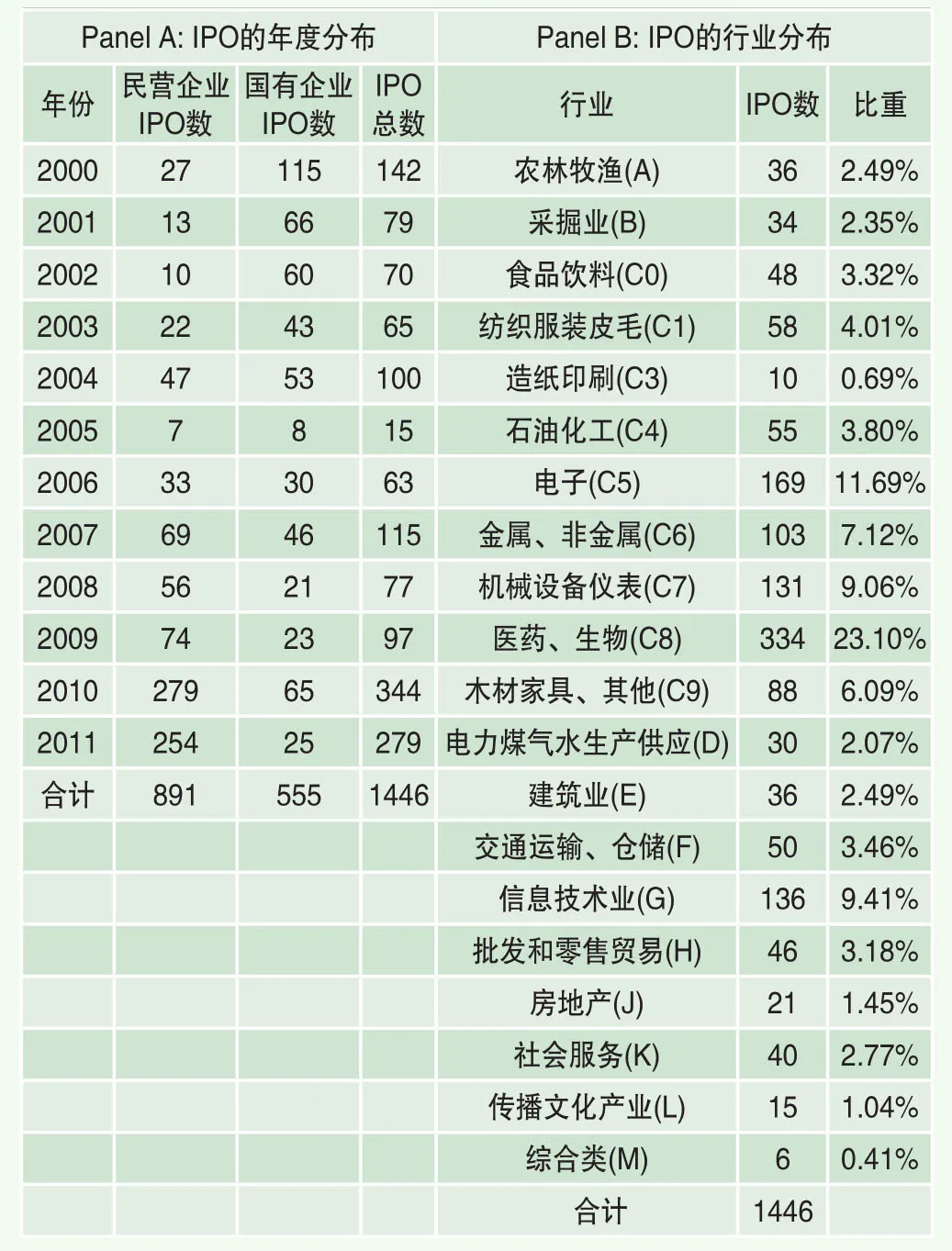

表1 IPO樣本的分布狀況

表1Panel A列示的是IPO樣本的企業性質分布情況,2000~2011年總共發生1446個IPO,其中民營企業IPO家數(891家)明顯超過國有企業(555家),分界點出現在2006年,從2006年開始民營企業的IPO數量就開始超越國有企業,而且差距越來越大。表1Panel B列示的是IPO樣本的行業分布情況,1446個IPO主要分布于醫藥生物行業、電子行業和信息技術行業,三者總共占44.2%的份額,而比重最少的行業依次是綜合類和造紙印刷行業。

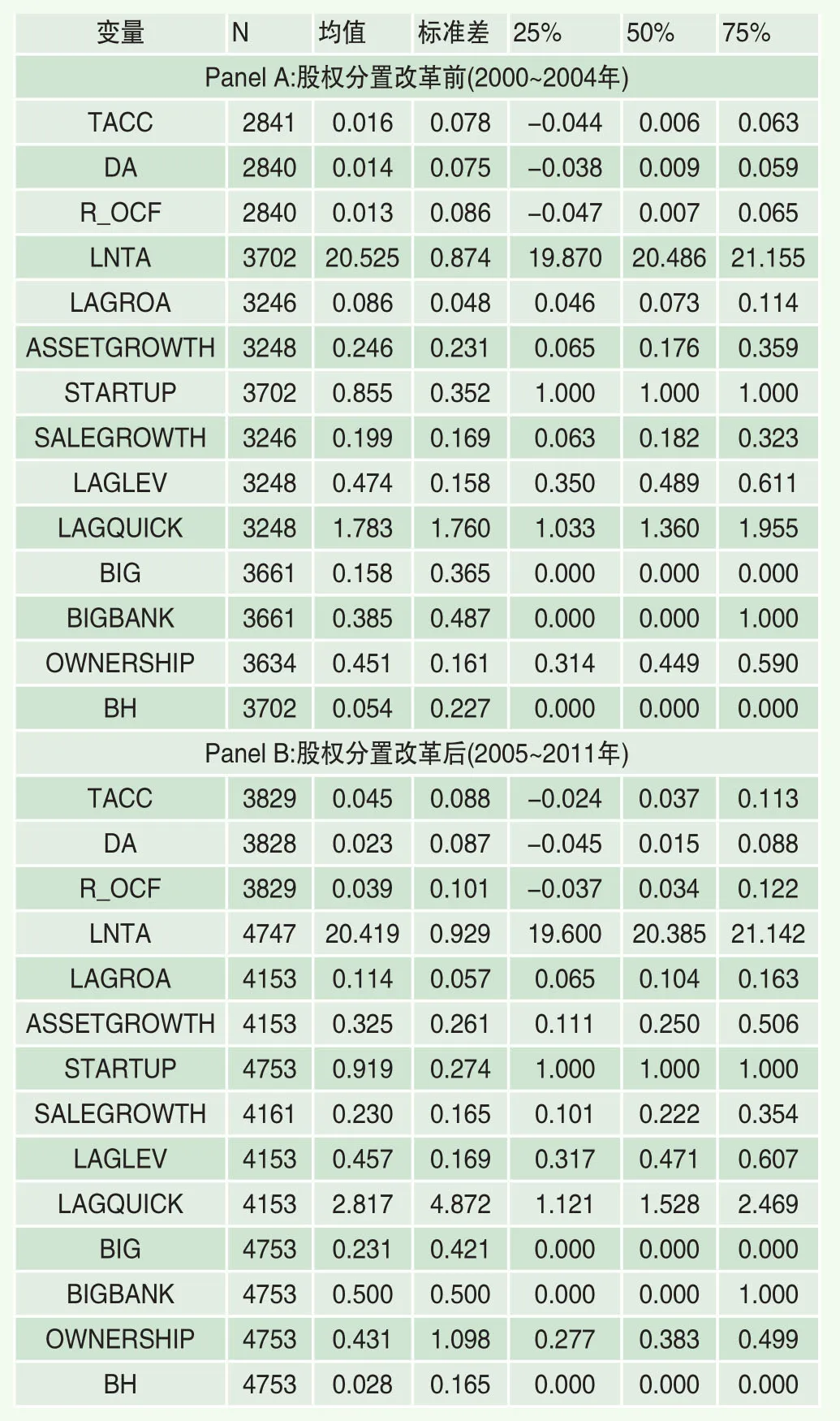

表2列示的是按照股權分置改革前后分組的研究變量的描述性統計結果,表3則是對IPO前后盈余管理差異的單變量檢驗結果。首先檢驗所有樣本IPO前后的盈余管理差異,從表2Panel A看,IPO之前的DA均值和中位數都為負數,而且中位數還顯著的小于0,而IPO之后的DA無論是均值還是中位數都顯著為正,對IPO前后DA的單變量檢驗發現,IPO后的DA顯著大于IPO前的DA。在用R_OCF衡量盈余管理時,同樣發現IPO后的真實盈余管理顯著大于IPO前的真實盈余管理,此外,考慮到操控性應計利潤的估計可能存在偏差,我們直接用全部應計利潤TACC衡量盈余管理重新進行了檢驗,雖然IPO前后的全部應計利潤總額都顯著大于0,但單變量檢驗表明IPO后的盈余管理程度依然顯著超過IPO前的盈余管理,這與(Venkataraman et al.,2008;徐浩萍和陳超,2009)[6][16]的發現相一致。

表2 研究變量描述性統計

表3 單變量檢驗結果

表4 IPO前后盈余管理差異回歸結果——基于DA的檢驗

隨后,我們區分股權分置改革前后對上述關系重新進行了檢驗,研究結果顯示,采用DA和R_OCF衡量的盈余管理變量結果與Panel A基本一致,不過在采用TACC衡量盈余管理時,我們發現在股權分置改革前,IPO前后的盈余管理不存在顯著差異,而股權分置改革之后IPO后的向上盈余管理顯著大于IPO前的盈余管理。

實證結果與分析

表4列示了基于DA的模型(3)的回歸結果,從全部樣本的結果看,PRE_IPO的回歸系數顯著為負,即IPO之前的DA顯著小于IPO之后的DA,控制變量中衡量成長性的ASSETGROWTH顯著為正,這與Venkataraman et al.(2008)[6]基本一致。在區分股權分置改革前后重新進行的回歸,結果與欄(1)基本一致。這表明,由于IPO過程嚴苛的法律監管和高額的風險的存在,公司IPO前向上盈余管理的機會大大壓縮,從而表現為更低的DA。

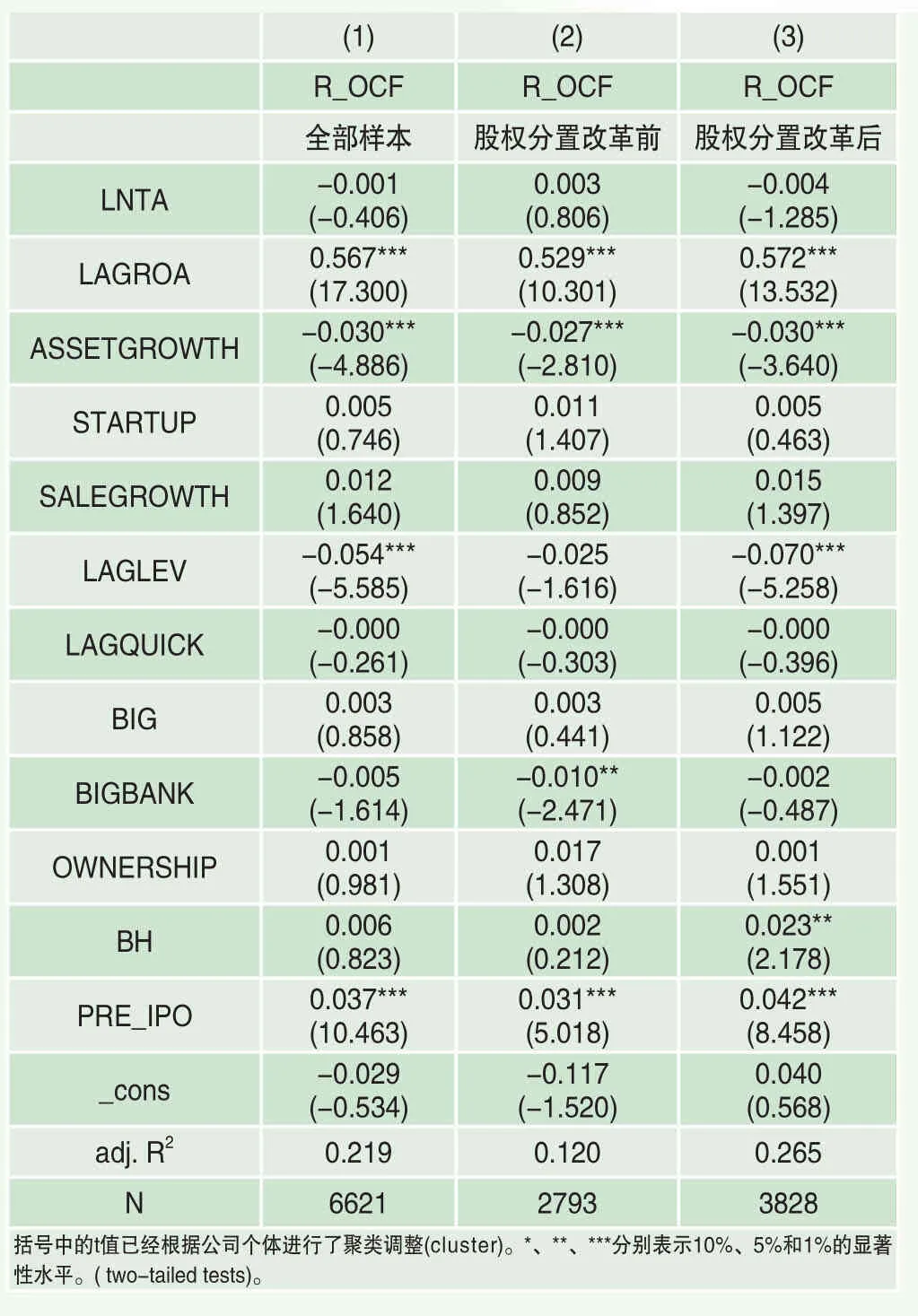

表5 IPO前后盈余管理差異回歸結果——基于R_OC F的檢驗

隨之我們關心,公司會否改變盈余管理的手段,轉而使用隱蔽性更高的基于業務安排的真實盈余管理呢Lo(2008)[12]?因此,我們采用異常現金流R_OCF作為真實盈余管理衡量進一步檢驗IPO前后的盈余管理行為,結果見表5。無論是全部樣本還是分組,結果基本一致,為了簡約篇幅,接下來我們主要討論基于全部樣本的回歸結果。從表5看,PRE_IPO啞變量回歸系數顯著為正,即IPO之前異常現金流相比IPO之后顯著更大,這意味著IPO前企業通過降價擴大銷售量進而進行向上盈余管理的幅度相比IPO之后更小。

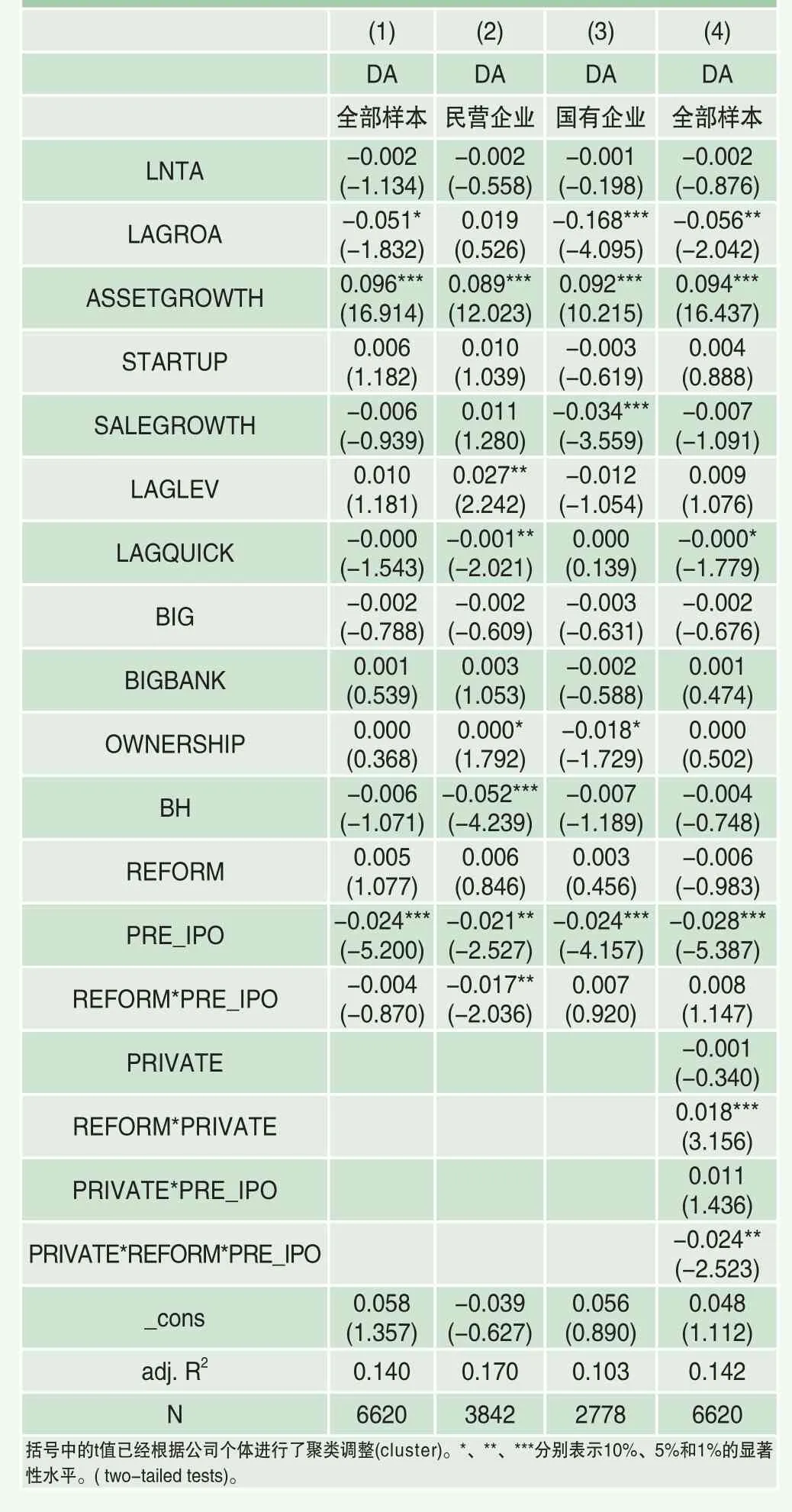

表6 股權分置改革與IPO前后盈余管理行為——基于DA的檢驗

綜上,假設1得到支持,即相比IPO之后,IPO之前企業向上盈余管理的幅度更小。

接下來我們進一步考察股權分置改革對IPO前后盈余管理行為的影響,表6報告的是基于DA的回歸結果。從欄(1)基于全部樣本的回歸結果看,PRE_IPO回歸系數依然顯著小于0,而表示股權分置改革制度變遷的REFORM回歸系數統計上不顯著,我們所關心的交叉項REFORM*PRE_IPO回歸系數統計上也不顯著,整體上,沒有證據表明股權分置改革對公司的盈余管理以及IPO前后的盈余管理差異產生了影響,假設2沒有得到支持。

隨后,我們按照最終控制人的所有制性質區分為民營企業和國有企業分別進行回歸,結果見欄(2)和欄(3)。在民營企業樣本當中,交叉項REFORM*PRE_IPO回歸系數顯著為負,即股權分置改革之后,民營企業IPO前的向上盈余管理程度比IPO之后盈余管理更小了,這說明獲得了二級市場流通權的最終控制人根據股權分置改革調整了其盈余管理的行為,以實現個人利益的最大化,假設2得到了支持。不過,在國有企業樣本中,REFORM*PRE_IPO回歸系數統計上不顯著,即股權分置改革并沒有改變公司的盈余管理行為,這可能是因為國有企業由于制度的限制,例如對重要產業的實質性控制等,并沒有獲得實質性的流通權。欄(4)我們引入PRIVATE*REFORM*PRE_IPO進一步檢驗了不同所有制企業在股權分置改革前后盈余管理行為的變化,PRIVATE*REFORM*PRE_IPO回歸系數顯著為負,即相比國有企業,民營企業在股權分置改革后其IPO前的向上盈余管理幅度更小。

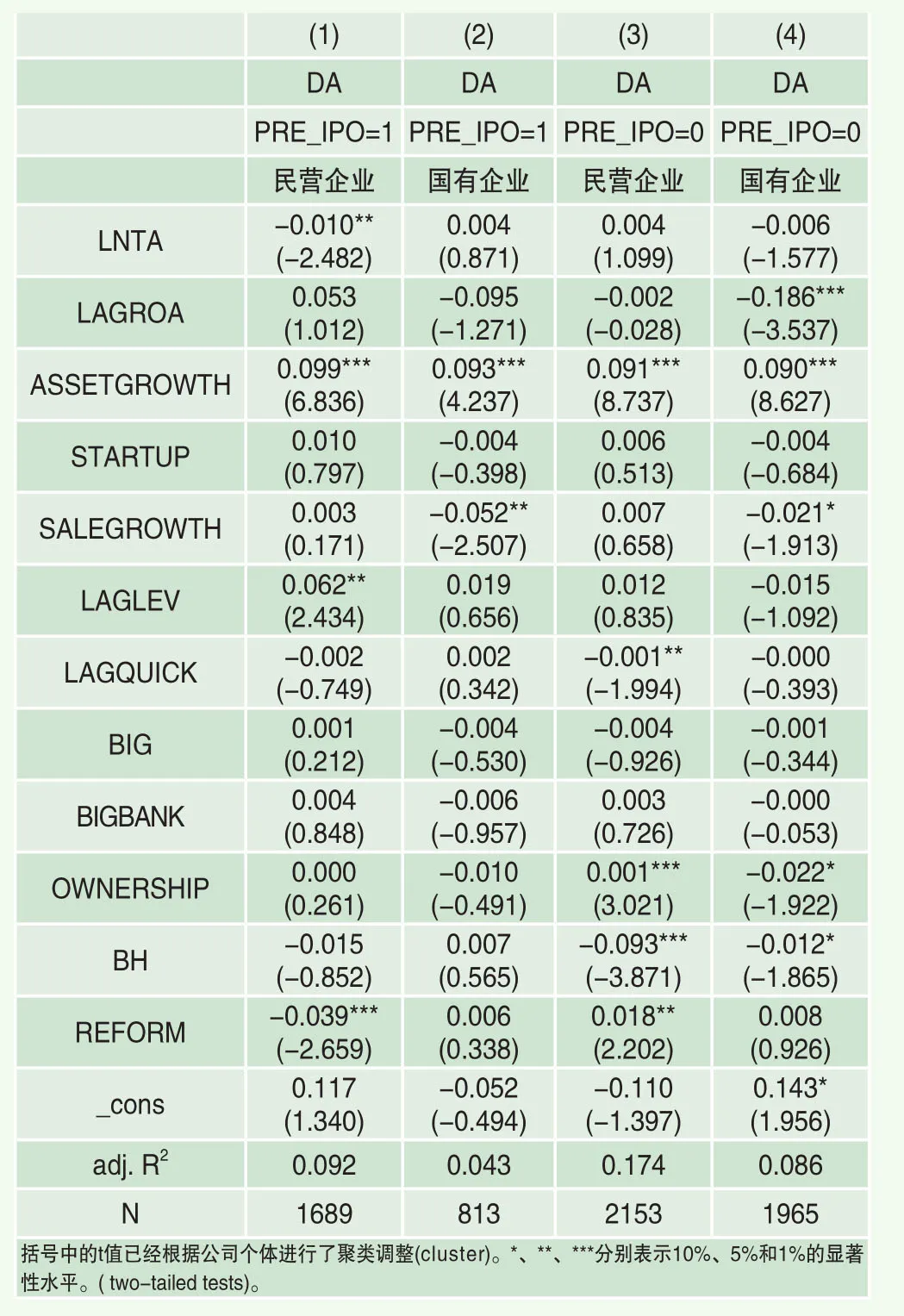

表7 股權分置改革對盈余管理的影響——分組檢驗

表7我們進一步區分民營企業和國有企業以及IPO前后股權分置改革對盈余管理的影響,從回歸結果看,我們發現,對于民營企業來說(欄(1)和欄(3)),股權分置改革啞變量REFORM在IPO前年份中顯著為負,而在IPO后的年份中顯著為正,即從時間序列看,股權分置改革之后民營企業IPO前向上的盈余管理幅度大大減少,而IPO之后的向上盈余管理卻大大增加,這與第二部分的理論分析相一致,進一步支持了流通權的獲得改變了民營最終控制人的利益函數,進而導致了盈余管理行為的變化。在國有企業樣本中,無論是IPO前的年份還是IPO后的年份,REFORM回歸系數統計上都不顯著。

表8我們接著采用真實盈余管理變量——R_OCF進一步檢驗了股權分置改革對IPO前后盈余管理行為的影響,REFORM*PRE_IPO回歸系數顯著為正,但僅存在于民營企業的樣本當中,PRIVATE*REFORM*PRE_IPO回歸系數顯著為正,這意味著,股權分置改革之后,民營企業IPO前的向上盈余管理程度比IPO之后盈余管理更小了,相比國有企業,民營企業在股權分置改革后期IPO前的向上盈余管理幅度更小。

進一步,中國證監會在2001年對新股發行制度進行了改革,即從2001年4月開始取消行政導向的“額度指標制”,證監會的職能由審批上市額度指標轉為核準發行資格,推薦發行公司的權力由行政主體(政府)轉移到市場主體(承銷商)(徐浩萍和陳超,2009)[16]。上述新股發行制度的變化可能對公司IPO過程中的盈余管理行為產生巨大的影響,因此,我們剔除2001年及之前的IPO樣本重新進行了檢驗,檢驗結果顯示主要的變量符號和顯著性與表4和表6基本一致,這意味著2001年實施的新股發行制度變革沒有對本文發現產生重大影響。

穩健性檢驗

以上研究發現,股權分置改革對國有企業的IPO前后盈余管理行為沒有產生明顯的影響,我們的解釋是雖然股權分置改革之后國有企業最終控制人取得了二級市場的流通權,但是由于政策的限制其并沒有獲得實質性的流通權,例如對重要產業的控制要求(申慧慧、黃張凱和吳聯生,2009)[29]。這種政策的限制在地方政府控制的國有企業和中央政府控制的國有企業之間可能存在的差異,中央政府控制的國有企業更可能屬于重要的產業,其對流通權的限制更大,而地方政府控制的企業在持股份額方面則具有更多的靈活性。鑒于此,我們將國有企業區分為中央政府控制的國有企業和地方政府控制的國有企業重新進行穩健檢驗,限于篇幅不列示檢驗數據。檢驗結果顯示,在兩類國有企業樣本中,REFORM*PRE_IPO回歸系數統計上都不顯著,這表明不同等級的國有企業并沒有影響其盈余管理的行為。

對股權分置改革影響公司IPO前后盈余管理行為的一個解釋是股權分置改革之后最終控制人非公允關聯交易行為的減少,因此,借鑒Jiang,Lee and Yue(2010)[14]的利益輸送模型選取2000~2011年所有上市公司作為研究樣本檢驗股權分置改革的影響,限于篇幅不列示檢驗數據。檢驗結果顯示,無論是民營企業還是國有企業,REFORM的回歸系數都顯著為負,而且交叉項REFORM*PRIVATE的回歸系數也顯著為負,這意味著股權分置改革之后,隨著監管的加強以及最終控制人利益函數的變化,最終控制人的掏空行為顯著下降,尤其獲得實質性流通權的民營企業其表現更為明顯。

結論

由于IPO涉及到各方的利益,IPO過程中是否存在嚴重的盈余管理現象是研究者和政策制定者持久關注的話題,現有的研究主要考察機會對IPO過程盈余管理的影響,事實上,決策主體的動機也會隨著外部環境的變化而變化,本文以股權分置改革為契機檢驗了制度變遷所導致的決策主體利益函數變化對IPO過程盈余管理行為的影響。

本文選取2000~2011年IPO數據研究進行了系統的發現,整體上,與(Venkataraman et al.,2008;徐浩萍和陳超,2009)[6][16]的發現一致,我們發現IPO之前的盈余管理程度顯著低于IPO成功之后的盈余管理,進一步研究發現,相比股權分置改革前,股權分置改革之后民營企業IPO前向上盈余管理更加顯著的小于IPO后盈余管理,但是國有企業并不存在該現象。這表明,IPO過程控股股東和管理層盈余管理的方向取決于其盈余管理行為產生的后果,在控股股東和管理層獲得實質流通權之后,為了提升二級市場股權變現的價值最大化,IPO前向上的盈余管理動機趨弱。

上述研究對2014年重啟的IPO具有重要的政策意義,本文的研究表明,在股權分置改革完成之后,公司IPO前后的盈余管理行為可能發生變化,IPO前公司并不存在顯著的向上的盈余管理,相反,上市成功之后存在顯著的向上盈余管理,而這種盈余管理行為的變化取決于決策主體利益函數的變化,未來監管的重點可能需要后置,需要特別關注最終控制人股票限售期期滿之時的會計質量。未來的研究可以考察大股東限售期期滿時的會計盈余情況以及股票套現的情況。

注釋

1. 為了行文的方便,下文會交替使用控股股東,或者控股股東和管理層。

2. 2013年12月2日,中國證監會發布《首次公開發行股票時公司股東公開發售股份暫行規定》,將老股轉讓作為一項重要的配套措施首次引入新股發行體制改革當中。老股轉讓有利于緩釋上市公司資金超募問題,增加可流通股份數量,促進買、賣雙方充分博弈,進一步理順發行、定價、配售等環節的運行機制。不過實踐當中,老股轉讓卻遭遇了市場的質疑,2014年奧賽康IPO進程甚至因巨量老股轉讓被緊急叫停。2014年6月重新啟動的IPO大部分放棄了老股轉讓。

3. 如果市場有效的話,投資者會識別IPO公司的向上盈余管理行為,進而給予更低的發行市盈率,因此,向上的盈余管理并不一定導致更高的發行價格。不過,由于中國IPO市場存在嚴重的供不應求的狀況以及投資者對IPO的追捧,向上的盈余管理通常會導致發行價格的虛高。

4. 方軍雄和方芳(2011)發現,IPO融資的超募資金容易導致上市公司的過度投資和高管薪酬的過度發放,黃志忠和張程睿(2013)則發現,IPO時的過度融資使得上市公司產生過多的冗余金融資產,上述因素最終導致公司業績的大幅下降。

5. Lo(2008)認為基于IPO過程的高風險,公司有可能通過真實盈余管理(real earning management)手段來達到向上盈余管理的目的。

6. 研究中我們也分別計算了兩外兩種真實盈余管理指標——異常可操控性費用和異常制造成本,不過,在回歸結果中我們所關心的PRE_IPO和交叉項PRE_IPO?REFORM回歸系數都不顯著,限于篇幅,我們沒有列示相關回歸結果。