現代商業開發模式對鳳凰古城保護的影響

鄧嘯驄,侯凌超

(北京建筑大學,北京 100044)

現代商業開發模式對鳳凰古城保護的影響

鄧嘯驄,侯凌超

(北京建筑大學,北京 100044)

湘西鳳凰古城是中國著名的國家級歷史文化名城、旅游風景區。自開發以來古城獲得了巨大的經濟與社會效益。但隨著旅游業的迅速發展,古城內游客數量不斷增加、范圍不斷擴大,伴隨而來的是原生態破壞與傳統文化消逝等問題。文章從環境與其對鳳凰古城產生的影響、鳳凰古城的保護與利用、現代商業開發模式的引入對鳳凰古城產生的影響這3個層面對其進行分析闡述,證明現代商業模式對鳳凰古城保護的影響,并期盼這種過度商業開發的現象可得到當地政府的重視。

鳳凰古城;保護與利用;環境;商業模式

20世紀90年代初,隨著中國改革開放的步伐逐漸加快、旅游產業的逐漸興起,中國許多傳統村落的發展重心逐漸向旅游產業上傾側,湖南省湘西地區的鳳凰古城也是其中之一。地處湘西土家族自治州的鳳凰古城是有2000年歷史的湘楚苗地邊陲重鎮,被譽為“中國最美麗的小城”,同時也是2001年由國務院核定公布的國家級歷史文化名城。古城由90年代初期的產業無序發展,至90年代中期“退二進三”發展旅游業,再到21世紀初的引入專業集團化管理與新型商業模式。古城旅游產業發展逐步走向規范化,隨之對于古城整體,街巷肌理,鄉土建筑以及本土文化的保護、利用規劃更為全面整體[1]。截至2016年,回盼鳳凰古城26年的發展歷程,雖然當地政府對鳳凰古城的開發以及保護做出了多番努力,但現代商業旅游模式的過度發展也直接影響到了鳳凰古城風貌與鄉土文化。

1 環境與其對鳳凰古城產生的影響

鳳凰古城位于湖南省湘西土家族苗族自治州內西南方,距長沙市430 km,距吉首37 km(圖1)。在歷史發展中,古城格局、街巷肌理、富于湘西特色的吊腳樓以及積淀深厚的文化習俗是在所處環境的影響下逐漸形成的,并構成了獨特的古城韻味。其所處環境可分為3個方面:自然環境、人文環境和經濟環境。自然環境與人文環境是塑造鳳凰古城的實體空間與其多民族的交融性文化的核心因素,豐富了古城風貌特色。而近26年不斷變化的經濟環境對鳳凰古城的保護產生了極大的影響,超過了以往的任何時代,值得我們深思。

圖1 鳳凰古城區位圖

1.1自然與人文環境對古城的塑造

鳳凰古城所處的湘西地區屬亞熱帶季風氣候,適于多種農作物生長及畜牧。首先,氣候冬暖夏涼、溫和宜人,全年溫度平均氣溫為16.6 ℃,溫度范圍為5.1~33 ℃,無霜期;其次,此區域具有大陸性氣候光照充足的特點;并且,區域內年降水量豐富,雨季較長,年平均降水量達1 300~1 450 mm。這種優渥的自然氣候決定了初期耕種、畜牧發展的天然優勢,間接促成了農耕文化誕生與發展。

古城由群山環肆、沱江支流穿城而過,這并不是天然形成,而是與中國傳統堪輿學對自然聚落選址要求有關,體現了“順應風水”的樸素民間哲理(圖2)。首先,中國傳統風水觀認為聚落四周應有群山,其北側山峰最高,其他山峰次之。古城周邊分布著近十余座山峰,其中以南華山為“主山”,其余山峰、緩坡錯綜散布周圍。另外,聚落需有水流穿過方便汲水,中國傳統文化中“水”即為“財”,聚落外設有“水口”意為“卡緊錢袋口”。沱江支流自西北方向穿過鳳凰古城,古城東南方設有“水口”。根據所處自然條件,鳳凰古城遵從傳統堪輿學靈活選址,完美印證了“天人合一、道法自然”的思想[2]。

圖2 鳳凰古廳城圖

鳳凰古城處于嶺南地區、位于湖南西部邊緣,古既有云:其是“西托云貴,東控辰沅”、“北控川鄂,南扼桂邊”的黔楚咽喉之說,是通往大西南的交通要道。古城內的人文環境歷史即為湘西地區內人們生存、繁衍、遷徙、交融的人文歷史。作為湘西苗疆的戍邊重地與重要的水陸交通隘口這在很大程度上促進了當地的古城軍事、文化、經濟的發展,同時也推進了鳳凰古城聚居的形成與發展。悠久的歷史與多民族的交融使得鳳凰古城的文化呈現多元化發展模式,文脈久遠的楚文化與當地土著文化融匯,后又同流官與行商引入的漢文化演變整合,存在民族較多,致使語言系統多樣,信仰眾多。

1.2經濟環境改變對古城的影響

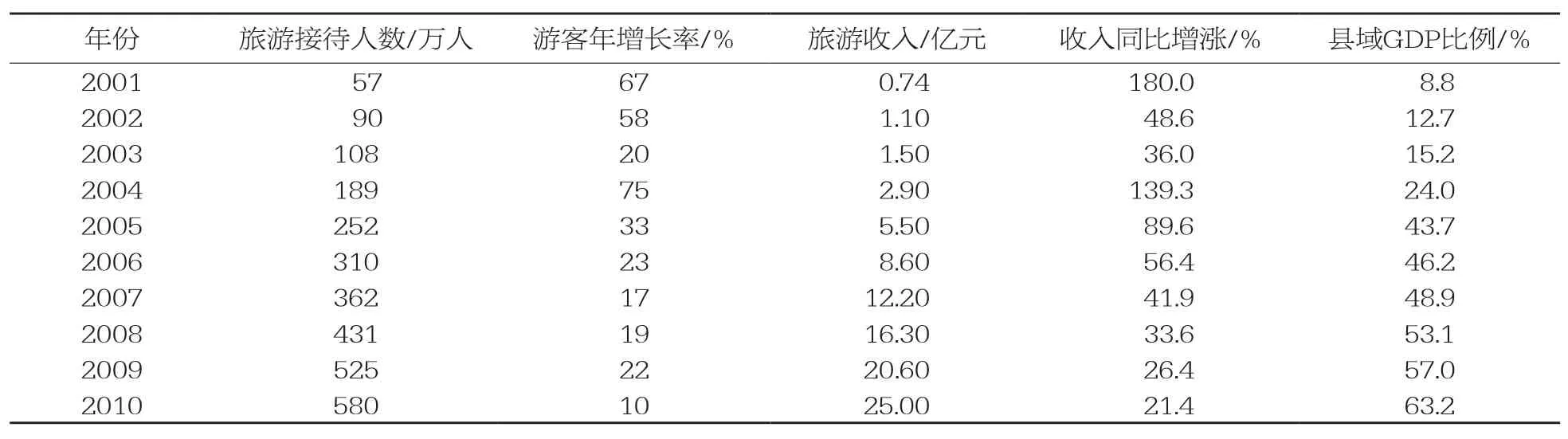

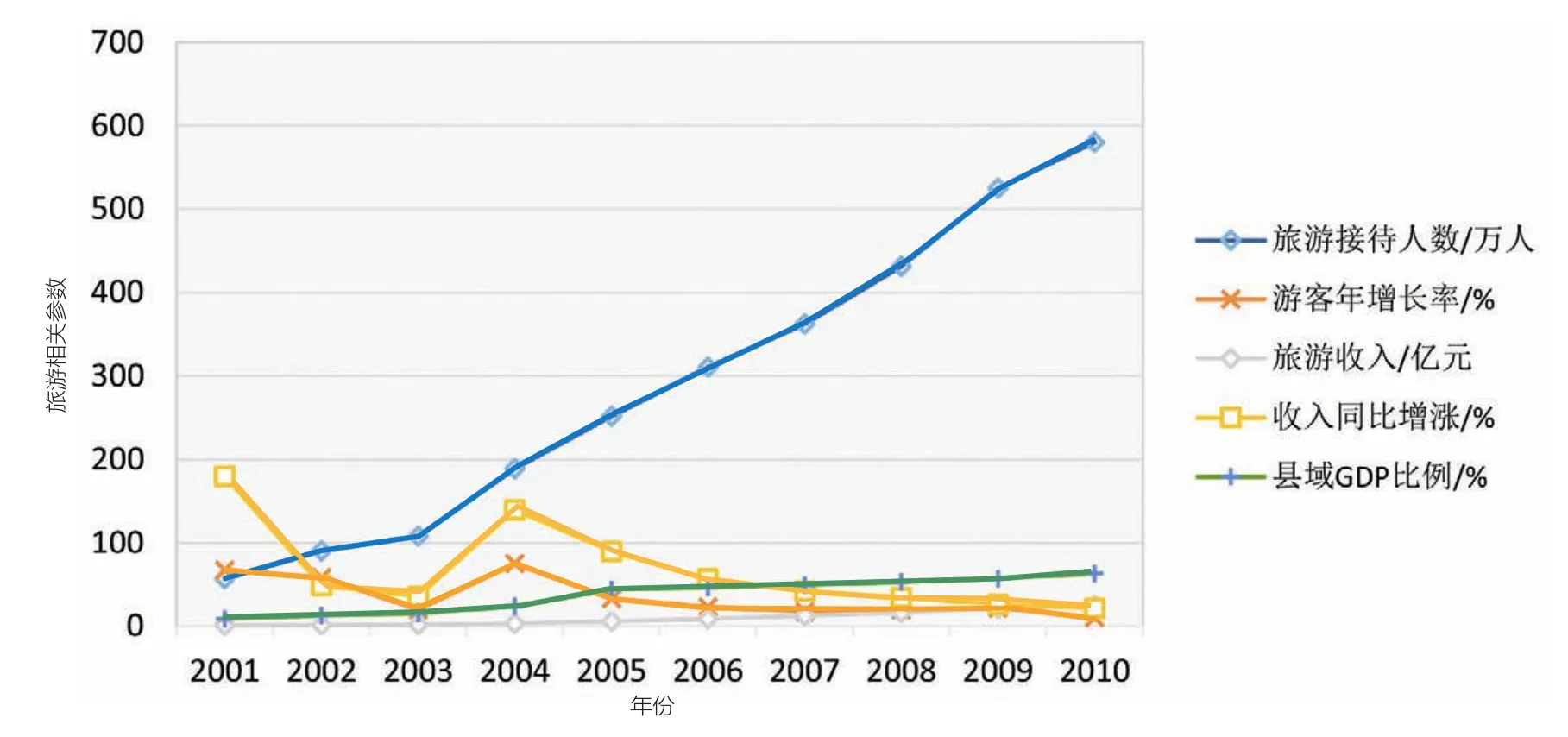

從鳳凰古城明確發展文化旅游產業至今的近20多年來,古城的經濟發展環境發生了巨大變化,旅游經濟取得了飛速的發展。從80年代至90年代間,由農業與工商業為主的農業縣轉變為以服務業與旅游業為主的旅游縣,旅游業則隨之轉變為鳳凰古城的主要經濟收入來源。2001年鳳凰古城成為第101座國家級歷史文化名城,極大地提升了當地的知名度與社會認知度,促進了古城內旅游業的發展,經濟水平得到了質的提高。古城內旅行社、賓館、商店、餐飲、娛樂、交通運輸等行業數量圍繞著文化旅游產業不斷增加,以旅游為主體的第三產業成為了當地的主要收入來源,極大地提高了當地居民的收入(表1、圖3)。不斷改變的經濟環境對古城的實體空間產生“干預作用”,使之更加符合“當代人對于古城的審美”、更加便于創造經濟價值;而2013至2016年間,鳳凰古城景區實行的“圍城售票”模式使“干預作用”更為劇烈。

表1 旅游接待和旅游收入情況

圖3 2001— 2010年鳳凰古鎮旅游信息折線圖

2 鳳凰古城的保護與利用

鳳凰古城擁有豐厚的歷史文化價值,其完整地體現了中國古代城市的風貌和城市特色,自然環境與人文景觀得天獨厚。在一段時間內,當地政府對于鳳凰古城的保護與利用成效顯著,其中由規劃領域專業人員制定的保護規劃起到了很大作用。

2.1山川格局與古城肌理保護

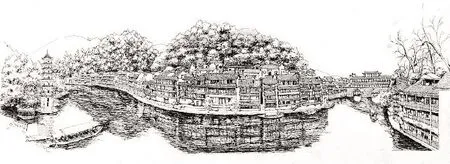

鳳凰古城擁有豐厚的自然環境資源,其中包括河流、山脈、風景、氣候等。山脈有南華山、奇峰山、筆架山、沱江兩岸山脈及古城周邊山脈等,河流有沱江、護城河等,風景包括各風景區與古鳳凰八景。古城格局以群山為背景、以沱江為依據,以古城為核心,以街巷為骨架,以各處公共建筑為點綴,城內為網狀、城外呈發散狀。平面布局,隨山形水勢靈活變化,使人工環境與自然環境有機結合,渾然天成。保護鳳凰古城以山、水為主體的自然環境特征,使人們“望得見山,看得見水,記得住鄉愁”[3](圖4)。

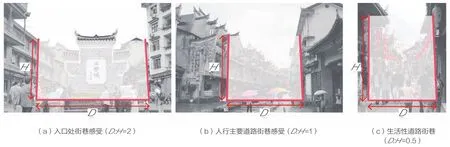

古城肌理的保護是留住古城特色最根本的手段,其中包括對街巷尺度、建筑比例與組合方式、環境場所等進行保護。鳳凰古城內部的街巷嚴格遵循原有尺度,例如,鳳凰古城入口處的街巷D:H數值趨近于2,對于來往人流的匯聚作用較強;古城內部人行主要道路的街巷D:H數值大多趨近于1,這種尺度使行人的空間體驗較為舒適;而古城內部生活性道路的街巷D:H數值大多趨近于0.5,給人以較為私密的感覺、很具有親和性(圖5(a)、圖5(b)、圖5(c))。在保護與修繕時,嚴格遵循原有的建筑比例與組合方式。就建筑高度比例為論,鳳凰古城內的主要商業街為二層建筑,上下高度比例為3:7,使用用途為上居下商。古城內環境場所包括水井、碼頭、巷口等公共交流空間,它們組成了日常居民的活動網絡,通過保護防止因建筑增建而破壞古城內公共空間完整性的行為。

圖4 鳳凰古城臨江全景

圖5 鳳凰古城內不同D:H值形成的空間感

從路網結構上,保護首要考慮的是原真性,因此當地歷史學家與規劃師共同通過查閱縣志,描繪出鳳凰古城道路骨架的生長脈絡,并以舊照片為佐證,古城街巷的形成源于人民廣場,即蓮花池,由此發散形成主干道,再分化為支巷,并逐漸向沱江畔發展,逐漸形成魚刺狀的道路網絡與水路相連接。其次,在保護中考慮清朝鳳凰古城防衛隘口的作用,著重保護3座原有明清城門,分別是北水門(碧輝門)、東門(升恒門)、西門,城門的修繕方式以修舊如舊為主,用本地產紅砂巖條石砌筑。3座城門與水路、陸路交通結構的保護相結合形成整體性的保護網絡,規劃保護后的道路形成三級道路:一級道路為連接新城的環形道路,以車行為主;二級道路為分布于古城內的不規則網狀道路,街道高寬比均小于1,以人行為主;三級道路為街巷里弄,除滿足日常交通外,交往空間相對很少[4]。

2.2街巷界面與建筑風貌特色保護

鳳凰古城內的傳統民居建筑最大特征就是順應地形地勢,反映了少數民族人們與自然相和諧,追求天人合一的愿望。在保護規劃中,古城建筑保護力求使用傳統形制、傳統材料、傳統技術對其進行維護、修繕,使古城內的鄉土建筑特色得以傳承和延續。

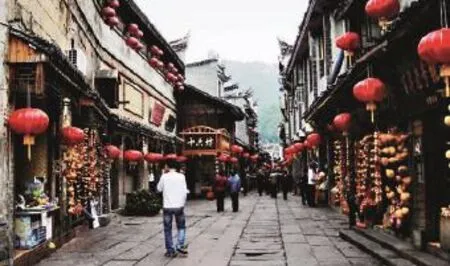

鳳凰古城傳統街巷界面是古城特色保護的重要方面,傳統街巷界面主要具有連續性的特征,其主要由建筑、街巷家具、地面鋪裝以及街巷綠化等組成。鳳凰古城歷史悠久,其街巷界面中的建筑在不斷的演變更替中形成,街巷中每增加一個建筑就是在街巷界面中增加了一個建筑界面。其要與原有街巷界面相協調,在形式、顏色、材質等方面保持視覺的連續性。通過對建筑體型、立面形式等方面的保護,使古城內的人文環境特色得到傳承[5](圖6)。

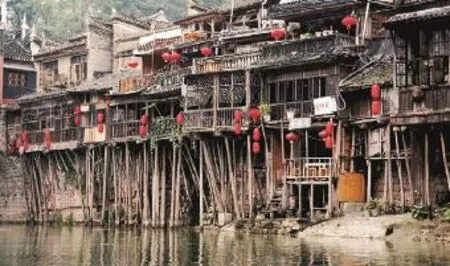

在古城民居建筑方面,由于西南地區地貌多變且不平整,開挖地基相對較難,加上天氣陰雨、潮濕,導致磚屋底層濕氣較重,不宜居住,因而,依地勢搭建一種通風性能好的木樓就成為必然。吊腳樓為鳳凰古城內建筑的一大特色,多以聯排方式毗鄰建于沱江兩岸,其建筑類型包括單吊式、雙吊式、二屋吊式等(圖7)。其底層架空,在河岸外懸挑建屋,下用大木構架支撐而形成吊腳,二層常設有出挑的榭臺,很大程度上節省了空間。在保護時使用本土材料,屋頂采用本地燒制的小青瓦、結構框架與墻面選取山中采制的木料[6]。

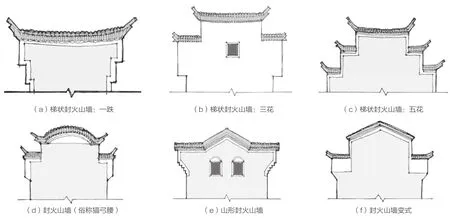

在古城民居建筑構件上,封火山墻(馬頭墻)的形式獨具特色。古城因其所處地理位置以及多民族雜居的獨特性,使本地封火山墻形制受江西、四川、貴州等的交叉影響,相較其他南方地區的封火山墻而言其更為輕盈活躍,脊頭上翹象征著當地苗楚文化對鳳鳥的崇拜;雖種類繁多,但脊飾卻是統一的卷草與鳳凰,整體風格一致不顯凌亂。并且受當地的經濟狀況所制約,例如,隨著梯狀封火山墻的一跌、三花、五花等形制愈是復雜,表明民居建筑的等級規格愈高(圖8)。

圖6 鳳凰古城內老街街巷界面

圖7 凰古城沿沱江分布的吊腳樓

圖8 鳳凰古城內封火山墻的類型一覽

2.3本土非物質文化遺產保護與利用

鳳凰古城楚巫文化特色鮮明,集中體現在語言、服飾、飲食、民間工藝、信仰、風俗等方面。在鳳凰古城的保護規劃中,不僅在非物質文化遺產項目傳承上頗下功夫,而且還將其融入旅游營銷之中。

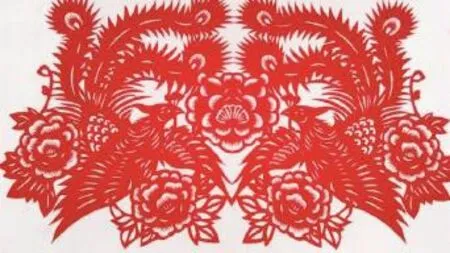

在民間工藝方面,銀飾加工、扎染、紙扎、蠟染與剪紙等傳統手藝的制作技法被積極地保護起來。其中有3項進入國家級非物質文化遺產項目中,有6位手藝人被聯合國教科文組織授予“民間工藝大師”稱號(表2),當地政府應加大與他們的交流與合作,為其排憂解難,與他們共同培養下一代的技藝傳承人(圖9、圖10)。古城服飾以周邊苗族服飾最為華貴,苗族銀飾也極具特色,政府于2011年11月設立苗族銀飾鍛制技藝傳習所,其遴選少數民族貧困子弟為學徒,免費開展課程,完成課業后頒發畢業證書(圖11)。

根據保護規劃,當地政府在保持原生態的節日活動與表演的基礎上,將其融入旅游產業項目中。古城現有陽戲、儺戲、茶燈、苗歌等多種戲曲藝術,因當地苗族居民能歌善舞,產生了眾多以唱歌、跳舞為主要活動的傳統節日,如“三月三”“四月八”“六月六”等。其中最具代表性的苗族鼓舞列入了國家級非物質遺產項目中,在鳳凰古城的旅游開發中,結合這些節日活動進行日常商業性的表演。

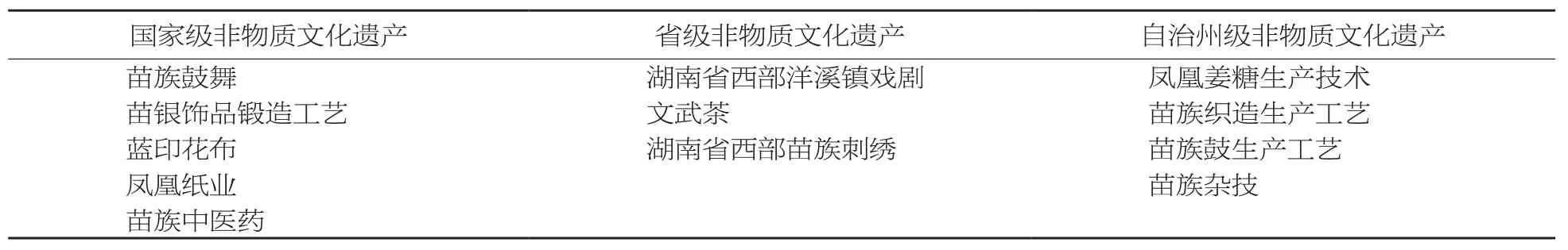

表2 鳳凰縣非物質文化遺產項目

圖9 苗族扎染

圖10 鳳凰剪紙

圖11 鳳凰苗族銀飾

3 現代商業開發模式引入對鳳凰古城產生的負面影響

自2000年至今,鳳凰古城旅游產業引入集團化管理與現代商業模式已16年。無疑集約、整體式的管理方式使旅游業的獲利逐年遞增,但與此同時,使鳳凰古城時刻體現著一種過度商業化、金錢化的氛圍,這種狀況在空間實體與本土文化兩方面,對鳳凰古城的保護與發展都產生了極大的影響。

3.1對空間實體所產生的破壞

現代商業模式的引入對古城原生態造成了極大影響。沱江江水原本清澈,依江而建的吊腳樓參差排列,是一張鳳凰古城最亮麗的、最富有本土韻味的名片。而令人扼腕嘆息的是,隨著鳳凰古城旅游產業的發展,逐年激增的游客人數已超過了古城自身最大承載力,加之利益驅動兩岸賓館、餐廳向沱江傾倒生活污水,嚴重影響了沱江的水質。在現代商業模式的影響下景區過度開發,逐漸侵蝕著鳳凰古城的生態基底,而有關管理部門又未能及時做出有效的保護(圖12)。

圖12 沱江水質堪憂

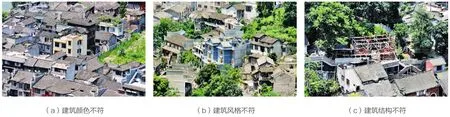

隨著城鎮化經濟和旅游業的加速發展,致使古城內的房屋產權混亂不堪,看似幽靜的街巷由于管理不善,使得古城顯得凌亂破敗。古城沿沱江一側,私自拆除原有建筑的情況較多,由于原有建筑無法滿足民宿、餐館等新型功能的融入,于是木結構的吊腳樓夷為平地,原址重建起3層、4層的磚混或混凝土房屋,許多傳統民居住宅被新建的磚混住宅建筑分割的支離破碎,雖然整體的建筑裝飾保持原有風格,但建筑體量上不的協調嚴重破壞了沿河立面,這給傳統民居風貌的保護造成很大的困難,吊腳樓等鳳凰本土的特色文化受到威脅。現今鳳凰古城旅游區域面積已是原古城區域面積的2~3倍,古城外圍建筑群體在開發中為延續鳳凰古城的古老風貌,而一味的仿造古建筑,極大削弱了古城的真實性。古城氛圍在商業的驅使下,整體性遭到破壞(圖13(a)、圖13(b)、圖13(c))。歷史建筑、文物也受到了不同程度的破壞。以田興怒故居為例,其已被改造成餐館,來來往往的游客在故居里用餐,也加劇了對故居的破壞。除此之外,沿街的房屋已改為門面出租給商販經營服裝生意,這無疑影響了故居的整體風貌。

圖13 鳳凰古城內新建建筑與傳統風貌不符

3.2對本土文化所產生的影響

由于旅游業的影響,政策與保護規劃不能保留原有居民及其生活方式,外來商人進駐并愈發熱衷于商業開發,混亂的經營完全打亂了居民的日常生活,導致一部分鄉民因不堪忍受混亂的生活環境而被迫遷出,而另一部分鄉民加入了商鋪經營的行列。截至2016年4月,鳳凰古城取消“圍城售票”制度,在過去的3年中,由于游客大幅度減少,鳳凰古城中的商鋪為維持生計、賺取更多利潤,放棄了很多固有的本土文化,許多非物質文化遺產面臨著失傳的命運。

鳳凰古城是苗族特色的聚集地,從古至今人們過著自給自足的生活,有著自身的獨特文化,雖然政府部門著力于非物質文化遺產的保護與利用,但由于經濟利益的影響,許多手藝與風俗文化逐漸消失,感覺不到“邊城”以及魅力湘西的氣息。以鳳凰紙扎這一項國家級手藝為例,年近80歲的傳承人聶方俊說他的手藝越來越難傳承下去了,原因有3點:一是手藝難習,年輕人沒有耐心去鉆研學習;二是工藝制作過程多數保密,傳承人不會輕易傳授;三是人工成本高,工藝品售價昂貴,許多民間藝人放棄傳統工藝,轉而從事帶來更多經濟利益的商業活動,長久以此古城本土文化將會逐漸被遺棄(圖14)。

圖14 國家級非物質文化遺產——紙扎技藝傳承人聶方俊

鳳凰古城的文化氣氛被經營模式與商業化逐漸侵蝕殆盡,使得古城變洋場。古城內的商業化傾向尤為嚴重,林立的商鋪、招搖的廣告牌、高聲播音的喇叭,使寧靜安詳的古城成為過去的回憶。被旅游公司外包后的鳳凰古城變得艷俗非常,沱江兩岸的所有建筑都安裝上了霓虹燈,每到夜晚,花紅柳綠的燈光綿延整個沱江兩岸,游客置身其中未能感受到絲毫古城古樸、寧靜的氣息,喧囂充斥彌漫在整個古城中。

4 結束語

鳳凰古城的旅游發展已經歷幾十年,雖然旅游為其提供了豐厚的利益,但也逐漸破壞了古城自身的自然環境、人文氣息。即使詳盡的保護規劃,在經濟利益的驅使下也無從下手。薄弱的管理導致鳳凰古城的過度商業化,空間上的傾頹、文化的逐漸遺失、原住民的流失、昂貴的門票,并不能使古城鎮恢復往日的繁華。當地政府應對引入的商業模式進行有效地調整,保留住鳳凰古城的原汁原味,使慕名而來的游客真正體會鳳凰的千年歷史與沁潤而生的悠久文化。只有帶有人情味的復合式開發模式,才能使古城得以永續發展。

[1]楊文華,謝曉曼.對鳳凰古城旅游發展現狀及發展對策的思考[J].城市旅游規劃,2015(1):122- 123.

[2]吳旭艷.鳳凰古城自然景觀意象初探[J].文史博覽:理論,2010(3):36- 37.

[3]周儉,張松,王駿.保護中求發展發展中守特色:世界遺產城市麗江發展概念規劃要略[J].城市規劃匯刊,2003(2):32- 38.

[4]葉坤.基于空間句法的鳳凰古城街巷空間形態研究[D].武漢:華中農業大學,2013:46- 49.

[5]陳景琪.鳳凰古城建筑景觀研究[D].重慶:重慶大學,2012:17- 19.

[6]單德啟.從傳統民居到地區建筑[M].北京:中國建材工業出版社,2004:111- 131.

The Effect of Modern Commercial Development Model on Conservation of The Fenghuang Ancient Town

DENG Xiaocong, HOU Lingchao

(Beijing University of Civil Engineering and Architecture,Beijing 100044,China)

Fenghuang Ancient Town,located in Hunan province, is the national famous historical and cultural city and the famous tourist scenic spot. Following the development of tourism, the ancient town acquired a huge economic and social benefits. However with the rapid development of the tourism industry, the number of tourists is increasing and the scope of Fenghuang Ancient Town is broadening, which has caused the destruction of the ecological and the vanish of traditional culture. This paper describes the Fenghuang Ancient Town from three levels,the environment and its impact on it, the protection and use of Fenghuang Town, the impact of the introduction of modern business model, which proves the influence of the modern business model on the protection of it, and it makes local government pay more attention to excessive commercial developments.

Fenghuang ancient town; protection and utilization; environment; business model

TU984

A

鄧嘯驄(1991-),男,碩士研究生,主要研究方向為歷史遺產保護與傳統聚落研究。E- mail:dengxiaocong1@126.com.