中國東亞安全戰略轉變及其解釋*

劉豐

中國東亞安全戰略轉變及其解釋*

劉豐

【內容提要】 近年來一些海外觀察家頻繁地將中國描繪為一個“強勢”的崛起國。然而,“強勢”在理論上并不是一個嚴格的學術概念,在經驗分析中也存在嚴重問題。“中國強勢論”對中國外交政策和行為作出了比較片面的論斷,主要聚焦于中國在領土爭端問題上的立場和行動。細致考察中國的地區安全戰略可以發現,中國的政策取向從全面安撫轉向有條件安撫,并且結合了對特定對象的積極強制。總體上,中國地區安全戰略的轉變是由復雜而顯著的國際和地區環境變遷所導致的。在一定程度上中國的持續崛起使得地區力量對比越來越朝著對中國有利的方向發展,美國強化對這一地區的戰略介入,而周邊國家對中國的認知以及應對中國的策略也在變動之中。在這些內外變化的驅動下,中國在涉及國家主權和領土完整的議題上,愈發傾向于使用強制性力量來促使特定國家尊重中國的核心利益,但仍然延續了對大多數周邊國家總體安撫的戰略,以維護中國長期崛起的態勢。

周邊外交 安全戰略 安撫 強制 新古典現實主義

作為一個正在成長為具有全球影響力的崛起國,中國的國家安全和發展前景很大程度上取決于其所處的地區環境,正因為此,周邊外交是中國整體外交布局中至關重要的方向。冷戰結束后,特別是20世紀90年代末以來,中國與大多數鄰國保持著緊密的經濟交往和政治互動,安撫與融入是中國地區安全政策的主要內容。但是最近幾年,一些海外觀察家認為,中國外交政策正趨于強勢,在地區安全政策上表現得尤為明顯。①有關“中國強勢論”的主要觀點和爭論可參見Michael D.Swaine,“Perceptions of an Assertive China,”China Leadership Monitor,No.32,2010,pp.1-19;Aaron Friedberg,“The New Era of U.S.-China Rivalry,”The Wall Street Journal,January 17,2011;Thomas J.Christensen,“The Advantages of an Assertive China:Responding to Beijing’s Abrasive Diplomacy,”Foreign Affairs,Vol.90,No.1,2011,pp.54-67; Alastair Iain Johnston,“How New and Assertive is China’s New Assertiveness?”International Security,Vol.37,No.4,2013,pp.7-48;Dingding Chen,Xiaoyu Pu,and Alastair Iain Johnston,“Debating China’s Assertiveness,”International Security,Vol. 38,No.3,2013/2014,pp.176-183;Andrew Scobell and Scott W.Harold,“An‘Assertive’China?Insights form Interviews,”Asian Security,Vol.9,No.2,2013, pp.111-131。“中國強勢論”(Assertive China thesis)頻繁見諸國際媒體和學術刊物,成為一種具有相當影響力的論斷。這種判斷能否準確描述中國的政策變化?本文認為,“中國強勢論”對中國整體外交以及地區戰略的觀察是片面的,主要依據是中國在領土爭端中的強硬立場和行為,并不能反映中國在其他廣泛地區安全議程中的政策取向。與此同時,即使考察中國在領土爭端中的行為,也并不能支持這一結論。

在一定意義上,中國的地區安全戰略確實發生了比較顯著的調整和變化,這是中國外交整體上從“韜光養晦”向“奮發有為”轉向的一部分。②關于中國外交轉型的討論可參見Yan Xuetong,“From Keeping a Low Profile to Striving for Achievement,”Chinese Journal of International Politics,Vol.7,No.2, 2014,pp.153-184。相關討論也可參見Dingding Chen and Jianwei Wang,“Lying Low No More?China’s New Thinking on the Tao Guang Yang Hui Strategy,”China:An International Journal,Vol.9,No.2,2011,pp.195-216。正如本文所要論證的,在這一政策轉型過程中,中國對待周邊鄰國的總體安撫戰略并未發生根本性轉變,只是在安撫的形式、內容和對象上更具針對性和選擇性。與此相伴,中國比以往更有能力也更有意愿運用強制性政策工具來達到戰略目標。盡管這些強制性政策工具的效果還有待觀察,但至少表明中國不再單純依賴安撫和融入戰略,而是更多地依賴混合戰略。本文將討論中國的地區安全戰略正在發生的轉變及其背后的驅動性原因。

本文分為四個部分:第一部分梳理學界有關中國地區安全戰略的基本判斷以及既有解釋;第二部分通過修正國際關系理論中有關戰略行為的論述,厘清中國地區安全戰略的行為模式;第三部分從國際、國內兩個層次的要素出發,借鑒新古典現實主義的分析框架,對中國地區安全戰略的調整作出更合理的解釋;第四部分以中國在東海和南海問題上的立場進行案例研究,尤其是比較中國對待日本和越南的行為及其差異來論證本文的核心論點;最后的結論部分對本文的研究發現作簡要小結,并探討中國未來的戰略軌跡。

一、中國越來越強勢?

我們應該如何界定中國的地區安全戰略?無論是在官方話語還是學術研究中,與地區安全戰略相關的表述至少有“周邊戰略”、“近鄰戰略”和“地區戰略”等。從地理范圍看,這幾個概念意義相近、可以互換。因為它們都指涉中國周邊區域,尤其是中國的14個陸上鄰國和6個海上鄰國。

需要指出的是,中國政府迄今并未發布一份有關地區戰略的官方文件,而且學者們圍繞中國是否有一項持續連貫的地區戰略也有爭議,但20世紀90年代以來,“睦鄰友好”是中國始終堅持的政策話語。①Suisheng Zhao,“The Making of China’s Periphery Policy,”in Suisheng Zhao, ed.,Chinese Foreign Policy:Pragmatism and Strategic Behavior(Armonk:M.E. Sharpe,2004),Ch.14;Zhang Yunling and Tang Shiping,“China’s Regional Strategy,”in David Shambaugh,ed.,Power Shift:China and Asia’s New Dynamics(Berkeley:University of California Press,2005),pp.48-68.2013年10月24—25日,中共中央專門召開“周邊外交工作座談會”,以“確定今后5—10年周邊外交工作的戰略目標、基本方針、總體布局,明確解決周邊外交面臨的重大問題的工作思路和實施方案”。②《習近平在周邊外交工作座談會上發表重要講話》,http://politics.people.com. cn/n/2013/1025/c1024-23331526.html。從歷史記錄看,針對周邊外交工作召開如此高規格會議并不多見。外交部長王毅甚至指出,周邊外交工作座談會在“新中國歷史上是第一次”。①《王毅部長在外交部2014年新年招待會上的致辭》,http://www.fmcoprc.gov. hk/chn/xwdt/wsyw/t1107973.htm。當然,我們也可以找到類似主題的會議。2001年8月6日,中共中央在北戴河就“周邊安全”問題召開座談會,江澤民作了題為“堅持睦鄰友好政策”的講話。②江澤民:《同周邊國家發展睦鄰友好關系》,載《江澤民文選》(第三卷),北京:人民出版社,2006年,第313—318頁。通過比較2001年和2013年兩次周邊工作會議,我們可以發現中國地區政策的延續與變化。與此同時,這兩次會議也提供了觀察中國地區戰略轉型的重要線索。江澤民講話中的“睦鄰友好”和習近平講話中提出的“親、誠、惠、容”表明,中國致力于保持與周邊國家的友好與合作關系。過去十多年來,這樣的政策宣示已充分反映在中國與周邊國家展開的合作實踐之中,尤其是中國積極參與地區整治、經濟和安全對話,與各種類型的地區制度保持良好互動,并且愿意與周邊國家分享經濟發展紅利。

中外學者通常用一些理論術語來描述中國的地區安全戰略,但自2010年以來,在具體表述上經歷了明顯分化。在此之前,不少海外中國問題專家使用的是“接觸”(engagement)這一具有溫和色彩的詞匯。根據這種觀點,中國的地區安全政策旨在加強與地區國家之間的安全合作、對話,以營造良好的地區環境。在具體實踐中,接觸戰略是與周邊鄰國展開雙邊政府安全對話,開展軍事交流,參加東盟地區論壇等地區安全機制,通過發表國防白皮書等手段來增加軍事透明度。另外,接觸并不局限于軍事或安全維度,代表了中國整體的地區戰略取向。③Alastair Iain Johnston and Paul Evans,“China’s Engagement with Multilateral Security Institutions”,in Alastair Iain Johnstong and Robert Ross,eds.,Engaging China:The Management of an Emerging Power(London:Routledge,1999),pp.235-272;David Shambaugh,“China Engages Asia:Reshaping the Regional Order,”International Security,Vol.29,No.3,2005,pp.64-99;Mingjiang Li,“Explaining China’s Proactive Engagement in Asia,”in Shiping Tang,Mingjiang Li,and Amitav Acharya,eds.,Living with China:Regional States and China through Crises and Turning Points(New York,N.Y.:Palgrave Macmillan,2009),pp.17-36.“安撫”(reassurance)與“容納”(accommodation)也是經常使用的詞語。安撫戰略的支持者認為,在“中國威脅論”的背景下,中國地區政策的主要目標是努力緩解地區內國家對中國的威脅認知,向它們表明中國是一個善意和真誠的伙伴,是一個追求安全而非謀求擴張的崛起國。①See Seng Tan,“The Perils and Prospects of Dragon Riding:Reassurance and‘Costly Signals’in China-ASEAN Relations,”in Ron Huisken,ed.,Rising China:Power and Reassurance(Canberra:ANU E Press,2009),p.176.從信號釋放的角度看,安撫戰略需要通過“代價高昂的信號”來施展②Ibid.,而在實踐中的具體表現是中國的自我克制和自我約束,比如中國積極采取與東盟國家建立信任的措施,尤其是率先加入《東南亞友好合作條約》,與東盟國家簽署《南海各方行為宣言》,并且明顯加強了對地區多邊安全合作機制的參與。③Cheng-Chwee Kuik,“Multilateralism in China’s ASEAN Policy:Its Evolution, Characteristics,and Aspiration,”Contemporary Southeast Asia,Vol.27,No.1,2005, pp.102-122;Ralph Pettman,“China’s Region-building Strategy in Southeast Asia,”Working Paper Series of the Research Network 1989,Working Paper 27/2009;Gilbert Rozman,“Chinese Strategic Thinking on Multilateral Regional Security in Northeast Asia,”Orbis,Vol.55,No.2,2011,pp.298-313.

2010年之后,“強勢”成為海外觀察家們描述中國地區安全戰略的一個常用詞匯。當然,對于“中國強勢論”,學術界也有不同意見。一些學者認為中國以往也有強硬表現,并不能證明現在的中國比以往的中國更為強勢。④Alastair Iain Johnston,“How New and Assertive is China’s New Assertiveness?”International Security,Vol.37,No.4,2013,pp.7-48.另一些學者則認為,“強勢”從緣起上看既有積極主動的,也有被動反應式的;而從效果上看,既有建設性的,也有破壞性的。⑤Dingding Chen,Xiaoyu Pu,and Alastair Iain Johnston,“Debating China’s Assertiveness,”International Security,Vol.38,No.3,2013/2014,pp.176-183.中國的海軍建設、海上活動以及處理釣魚島和南海等領土問題上的行動,被視為是中國“強勢”的證據。⑥Michael D.Swaine,“Perceptions of an Assertive China,”China Leadership Monitor,No.32,2010,pp.1-19.

學者們從中國的實力增長、領土問題的敏感性、政權的穩定性和國內民族主義等四個維度提出了四種解釋。第一種觀點認為,中國的實力上升使其國家利益的內容和范圍發生擴展,從而引發了更加強勢的行為。①Kai He and Huiyun Feng,“Debating China’s Assertiveness:Taking China’s Power and Interests Seriously,”International Politics,Vol.49,No.5,2012,pp.633-644.“實力”無疑是國家行為的重要驅動因素,但是從中國的周邊外交看,這一因素無法解釋中國對待鄰國政策的差異性。實際上,中國的大多數鄰國都是弱國或中等國家,與中國始終存在較大的實力差距。第二種觀點認為,中國在領土爭端問題上比在其他問題上更加強硬,因為領土問題涉及主權和領土完整,屬于國家的“核心利益”范疇。2010年3月9日,時任外交部長楊潔篪在答記者問時指出:“有人認為,現在中國對外表現得越來越強硬。我想說的是,堅持原則立場同是否強硬是兩碼事……如果把一個國家維護本國的核心利益和尊嚴的行為視為‘強硬’,而把侵犯一個國家利益的事看成是理所當然,那么公理何在?”②http://www.xinhuanet.com/politics/2010lh/wzdjzw_index.htm.顯然,從議題性質的角度無法解釋中國在領土問題上的克制行為,尤其是中國與絕大多數陸上鄰國已經成功地解決了領土爭議。③M.Taylor Fravel,“International Relations Theory and China’s Rise:Assessing China’s Potential for Territorial Expansion,”International Studies Review,Vol.12, No.4,2010,p.507.就海洋領土爭端而言,中國與馬來西亞、文萊和印尼等有領土和海洋權益爭議的國家也維持了比較良好的關系,保持著高度的克制。第三種觀點傾向于認為,中國政權的穩定性和國內政治的合法性會影響其對外政策。但是,在國際關系理論界,政權穩定性與對外政策傾向之間的關系,始終存在矛盾的觀點和解釋。④M.Taylor Fravel,Strong Borders,Secure Nation:Cooperation and Conflict in China’s Territorial Disputes(Princeton,N.J.:Princeton University Press,2008).第四種觀點則將中國外交政策的轉變歸因于國內的民族主義。⑤Christopher Hughes,“Reclassifying Chinese Nationalism:the Geopolitik Turn,”Journal of Contemporary China,Vol.20,No.71,2011,pp.601-620;Suisheng Zhao,“Foreign Policy Implications of Chinese Nationalism Revisited:the Strident Turn,”Journal of Contemporary China,Vol.22,No.82,2013,pp.535-553;Robert S.Ross,“The Domestic Sources of China’s‘Assertive Diplomacy,’2009-10:Nationalism and Chinese Foreign Policy,”in Rosemary Foot,ed.,China across the Divide:The Domestic and Global in Politics and Society(Oxford:Oxford University Press,2013),pp.72-88.

需要指出的是,“強勢”并不是一個嚴格的理論概念,在傳統的學術討論中也較少使用。在“中國強勢論”興起之前,國際關系理論文獻從未對這一概念作出準確界定。盡管近來一些學者嘗試澄清這一概念的定義,并且開發出可觀察和操作化的指標,但筆者認為,在討論中國或者崛起國的地區戰略時,使用國際關系領域通行的、廣為接受的那些術語更為有益,而不是圍繞“強勢”這個成問題的概念展開爭執。因此,筆者在下一節將對“中國強勢論”存在的問題展開詳細討論,以建立一個更加嚴格的崛起國戰略行為類型。

二、崛起國地區安全戰略分類

關于國家戰略行為問題,國際關系文獻中已有不少成熟的理論成果,為我們提供了一套描述國家安全戰略的常用語匯,我們可以從中找到合適的概念,或者對它們加以整合,以便確立中國地區安全戰略的類型。

那么,在國際關系理論文獻中,如何界定一個國家的地區安全政策,或者更廣泛而言整體的安全政策?簡單的回答是:二分法。在國際關系文獻中,我們可以找出一系列關于國家安全戰略或大戰略的兩分法:比如,制衡與追隨、進攻與防御、強制與獎賞、威逼與利誘、對抗與合作、獎賞與懲罰、施壓與安撫,等等。兩分法簡明清晰,有助于學術對話和概念上的理解。不少學者從這種二分法的角度來研究一些國家的地區安全政策,或者是某些問題領域的安全戰略和行為。比如,傅泰林(M.Taylor Fravel)在分析中國在領土爭端中的行為時,區分了合作策略和升級策略。郭達安(Michael A. Glosny)將崛起國阻止外部制衡的行為區分為安撫和強制。①Michael A.Glosny,“The Grand Strategies of Rising Powers:Reassurance, Coercion,and Balancing Responses,”Ph.D.dissertation,Massachusetts Institute of Technology,2012,p.39.最近,一些學者在研究如何分化對手聯盟時發現了獎賞和強制兩種手段。②Timothy W.Crawford,“Preventing Enemy Coalitions:How Wedge Strategies Shape Power Politics,”International Security,Vol.35,No.4,2011,pp.155-189; Yasuhiro Izumikawa,“To Coerce or Reward?Theorizing Wedge Strategies in Alliance Politics,”Security Studies,Vol.22,No.3,2013,pp.498-531.

二分法通常是人們觀察和解釋復雜對象時的起點。但是,隨著國際關系研究的日益發展,有些二分法的樸素性、簡單性和局限性日趨顯現出來。與兩分法所具有的簡潔的優點一樣,簡單也存在著缺點。首先,二分法意味著非此即彼,二者之間是相互排斥的,但實際上,國家戰略行為在多數時候會融合不同類型的策略,對兩種極端手段的運用是程度區別,而不是有無之分。其次,二分法強調的是兩種極端戰略形態,忽略了大量的中間戰略形態。從這個意義上看,我們需要對崛起國的安全戰略做出更加細致的區分。當然,我們要做的不是描述一個國家的所有政策,而是將它們進行必要的分類。考慮到這一點,我們需要在兩分法的基礎上增加一些內容,尤其是它們所省略的中間戰略形態——安撫與強制相結合的那些戰略形態。而且,正如“巧實力”這個概念所表明的,大多數國家總是傾向于“從所能支配的全部工具——外交的、經濟的、軍事的、政治的、法律的和文化的——中選擇適用于每一種情況的正確工具或工具組合”。①參見希拉里·克林頓關于“巧實力”的講話,Transcript of Hillary Clinton’s Confirmation Hearing,http://www.cfr.org/us-election-2008/transcript-hillary-clintonsconfirmation-hearing/p18225。顯然,一個國家的政策手段需要具有多樣性和靈活性,以防止單一工具的使用造成的政策僵化。

基于上述探討,本文在界定國家戰略行為時從安撫和強制這兩種最為基本的戰略出發,與此同時將它們以不同方式加以組合,由此形成幾種混合戰略,以便涵蓋一個國家在實現戰略目標時同時采用安撫策略和強制策略的情形。

在沖突研究文獻中,“安撫”是一種釋放善意信號、避免沖突的戰略。②關于安撫戰略對緩解沖突的作用,可參見Janice Gross Stein,“Reassurance in International Conflict Management,”Political Science Quarterly,Vol.106,No.3,1991, pp.431-451;Andrew Kydd,“Trust,Reassurance,and Cooperation,”International Organization,Vol.54,No.2,2000,pp.325-357。對這一戰略有效性的批評性討論可參見Evan B.Montgomery,“Breaking Out of the Security Dilemma:Realism,Reassurance, and the Problem of Uncertainty,”International Security,Vol.31,No.2,2006,pp.151-185。在另一些文獻中,它也被延伸到其他戰略情形,用來表述崛起國規避制衡或遏制的戰略。①Xuefeng Sun,“Why Does China Reassure South East Asia?”Pacific Focus, Vol.24,No.3,2009,pp.298-316;See Seng Tan,“The Perils and Prospects of Dragon Riding:Reassurance and‘Costly Signals’in China-ASEAN Relations,”pp.165-184; Glosny,“The Grand Strategies of Rising Powers”,p.39.從定義上看,“安撫”是指一國給另一國提供正面激勵,以換取后者采取有利的政策或達到預期的后果。比如,理查德·內德·勒博(Richard Ned Lebow)區分了5種安撫策略,包括互惠、無法撤銷的承諾、自我克制、競爭規范以及有限的安全機制。②Richard Ned Lebow,Coercion,Cooperation,and Ethics in International Relations(New York:Routledge,2007),pp.154-175.與“安撫”相對,“強制”是指通過口頭或實際的威脅來施加懲罰。③關于安撫和強制的區分,可參見Yoav Gortzak,“How Great Powers Rule:Coercion and Positive Inducements in International Order Enforcement,”Security Studies,Vol.14,No.4,2005,pp.663-697。強制的具體手段包括外交強制、經濟制裁和軍事威脅。④Branislav L.Slantchev,Military Threats:The Costs of Coercion and the Price of Peace(New York:Cambridge University Press,2011),pp.66-67.

在國家間關系中,純粹的強制或者安撫是非常少見的,或者即使有效果也是有限的。而兩者結合的情況(混合戰略)則更為常見。比如,如果一國試圖對另一國施加影響,它可能會說:“如果你這么做,我會給你這樣那樣的好處”,同時也會補充一句,“如果你不這么做,那么我會讓你付出這樣那樣的代價”。換言之,強制性策略會與安撫性戰略結合起來使用。但是,國際關系文獻對于混合戰略的細致討論卻不多見。⑤Randall L.Schweller,“Managing the Rise of Great Powers:History and Theory,”in Alastair Iain Johnston and Robert Ross,eds.,Engaging China:The Management of an Emerging Power(New York,N.Y.:Routledge,1999),pp.17-18.詹姆斯·戴維斯(James W. Davis,Jr.)提及了將混合戰略納入分析的必要性,但也強調了這樣做的困難。他認為:“成功的影響力需要……巧妙地將威脅、承諾和安撫綜合起來……這種混合戰略非常必要但通常看上去不連貫或者自相矛盾,因為它們需要作出權衡取舍。”⑥James W.Davis,Jr.,Threats and Promises:The Pursuit of International Influence(Baltimore,Maryland:The Johns Hopkins University Press,2000),p.52.簡言之,安撫與強制、合作與對抗并非相互排斥的戰略,實際上是可以互為補充的。決策者面臨的基本問題在于,如何連貫一致并且互補地使用兩種不同的戰略。

為了回答這一問題,我們有必要將實力資源和實力運用區分開來。如果我們把國家可以使用的資源分為經濟資源、軍事資源和政治資源,可以看到,在經濟資源上,一國對他國進行的正面誘導主要包括提供援助、開放市場和進行投資等,而負面誘導則表現為經濟制裁(具體政策工具包括封鎖、禁運、商品抵制、設置黑名單和凍結資產等)。①對經濟手段所作的出色分析參見David Baldwin,Economic Statecraft (Princeton,N.J.:Princeton University Press,1985)。就軍事資源而言,正面誘導主要包括安全保障、達成軍事互信安排和提供軍備等,而負面誘導主要是針對他國進行武力的潛在或實際使用(威懾、威逼和軍事干預)或進行軍備管制。大國還可以運用手中掌握的一些政治資源來吸引或獎賞他國,比如外交承認、外交儀式、地位認可、友好關系以及國際組織中的支持性投票等。不過,純粹使用政治資源的效果有限,因為外交談判的背后也會涉及利益的交換或博弈,通常需要得到經濟和軍事資源的支撐。在確定投入何種類型的資源的同時,戰略實施者還需要考慮資源投入的規模和持續強度。以使用經濟資源為例,如果中國確定對某一周邊國家提供經濟援助,以穩定雙邊的安全和政治關系,援助規模可能是幾億美元,也可能是幾十億美元,根據雙邊關系的冷暖變化援助持續時間可能是幾年或幾十年。不同數量級別的資源投入必定會影響到戰略執行的效率和效果,資源投入越多、持續時間越長,戰略實施越容易產生持續的效果。上述考量會影響到安撫以及強制的水平。

無論是安撫還是強制,從資源投入的規模、付出的成本和針對的對象而言,都有程度上的差異。為了討論的方便,我們可以用“高度”、“低度”和“無”三種程度來表示。“高度安撫”是指一國給予對方大量好處,即使在爭端中也保持高度的自我克制,表明自己是一個善意的國家,愿意投入較多的經濟、外交和安全資源來與對方進行合作。正如一些學者所指出的,當安撫涉及到一些高成本的信號時,才是高水平的安撫。高度安撫可能是不以對方的善意回應為條件的。“低度安撫”是指愿意給予有限的資源來安撫對方,低度安撫施加了一定的條件,特別是希望得到對方的善意回應。“高度強制”是指崛起國針對體系內較多的國家實施軍事和準軍事強制;而“低度強制”是指崛起國針對某些國家實施非軍事強制,通常是經濟強制或者言語上的強硬表態。當然,言語上的強制可能是最弱的強制,盡管它在表態上很強硬,但是在實際中可能較弱。

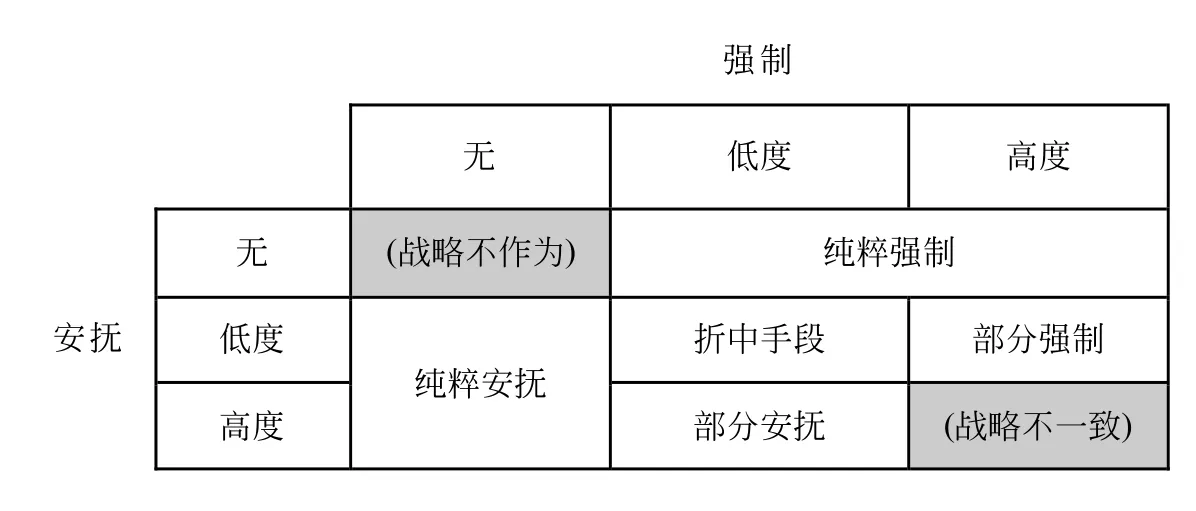

如果我們將強制與安撫兩種戰略手段的強弱程度組合在一起時,我們可以發現9種子戰略類型(如圖1所示)。有人可能會認為,理論應該盡可能簡化,而9種戰略情形過于復雜。借鑒柯林·埃爾曼(Colin Elman)提供的分類技術,我們可以對9類戰略進行刪減和重新組織,由此減少戰略類型。①柯林·埃爾曼討論了5種減少分類的技術,參見Colin Elman,“Explanatory Typologies in Qualitative Studies of International Politics,”International Organization, Vol.59,No.2,2005,pp.293-326。從邏輯上,我們可以排除兩種戰略類型(見圖1有陰影的單元格):

第一種是戰略不作為,它意味著一國既不采取安撫策略也不采取強制策略,這顯然不是一種有意義的戰略。②一些學者討論了不作為和觀望等行為,參見Fravel,Strong Borders,Secure Nation,p.12;Dale Copeland,The Origins of Major War(Ithaca:Cornell University Press,2000),p.39;John J.Mearsheimer,The Tragedy of Great Power Politics(New York,NY:W.W.Norton,2001),Ch.5;Shiping Tang,A Theory of Security Strategy for Our Time:Defensive Realism(New York:Palgrave Macmillan,2010),p.104。第二種是戰略不一致,它是指同時采取高度安撫和高度強制,這種做法存在著高度的自相矛盾,意味著戰略資源的極大浪費。通過合并同類的戰略,我們可以得到5種理想類型的戰略選擇:如果一國只采取安撫策略(不論是高度安撫還是低度安撫)而不采取強制戰略,那么這種戰略可以被稱為“純粹安撫”;類似的,僅依靠強制策略的情形被稱為“純粹強制”。“部分安撫”綜合了高度安撫和低度強制,而“部分強制”綜合了高度強制和低度安撫。最后,低度安撫和低度強制的戰略被稱為“折中手段”。由此,我們確定了5種有意義的戰略,分別是純粹強制、純粹安撫、部分強制、部分安撫以及折中手段。

圖1提供的分類表明,僅僅考慮安撫和強制兩種策略類型不足以理解崛起國的地區安全戰略,因為這種方法忽視了一些在現實中出現且在理論上有意義的戰略行為。在一定程度上,部分安撫和部分強制比兩種純粹戰略更為常見。①利比亞完全放棄核武器被認為是這種混合戰略成功的范例,參見Paul Kerr,“Libya’s Disarmament:A Model for U.S.Policy?”Arms Control Today,Vol.34,No.5, 2004,pp.36-38;David Cortright and George A Lopez,“Bombs,Carrots,and Sticks:The Use of Incentives and Sanctions,”Arms Control Today,Vol.35,No.2,2005,pp. 19-24;Bruce Jentleson,“Coercive Diplomacy:Scope and Limits in the Contemporary World,”Stanley Foundation Policy Analysis Brief,December 2006,http:// stanleyfdn.org/publications/pab/pab06coerdip.pdf,訪問時間:2015年10月8日。以此為基礎,如果崛起國針對所有的鄰國都采用5種戰略中的某一種,那么這種戰略可以被認為是一種普遍性戰略,而如果這種戰略僅僅適用于某個或某幾個國家,那么它是一種選擇性戰略。

基于這種更加嚴格的分類,我們也可以更清楚地理解中國的地區安全戰略,由此發現“中國強勢論”并未把握中國地區戰略轉變的核心。實際上,只有普遍性的、純粹的強制能夠支撐這種論斷,而其他4種戰略都超出了這種論斷的范圍。因此,更細致的考察可以發現,中國的地區戰略可以被認為從普遍的、純粹的安撫轉向了局部的、有條件的安撫,在這一過程中,中國的確更加積極地運用強制性手段,但這種強制僅僅針對個別國家。由此帶來的問題是,這種戰略轉變的原因是什么?

圖1 強制與安撫的混合戰略

三、解釋中國的戰略轉變:一個新古典現實主義模型

中國外交面臨的主要任務是提升自身相對實力,增強自身的地區和全球影響力。為了實現這些目標,中國需要維持穩定的周邊環境,與周邊國家建立高質量的友好伙伴關系。因此,中國從長期來看仍然會將安撫作為周邊安全戰略的主要支柱。不過,從短期看,中國也在一些特定形勢下展現出使用強制性手段的意愿。是什么因素決定了中國以不同的組合運用安撫性和強制性政策工具?中國使用這些手段是否符合特定的模式?

從理論角度考慮,一個國家的對外政策行為來自于國際體系、國內政治和對手的策略等不同層次,是這些因素共同作用的結果。但是,國際關系理論中的不同分支傾向于強調不同因素單獨作用的效果,而不是它們的共同效果。正如彼得·古勒維奇(Peter Gourevitch)所指出的:“我們已經建立了將體系或者國家視為常量的強有力的研究傳統,但我們沒有太好的理論來應付二者都發揮作用、彼此相互影響的情況。”①Peter Gourevitch,“Domestic Politics and International Relations,”in Walter Carlsnaes,Thomas Risse and Beth A.Simmons,eds.,Handbook of International Relations(New York:Sage,2002),p.321.言外之意,一種好的外交政策理論不僅需要將國家或國內政治“找回來”②John M.Hobson,“‘Bringing the State back in,Kicking the State back out’:Reconstructing the Identity of the Discipline of International Relations?”Cooperation and Conflict,Vol.37,No.4,2002,pp.437-444;Helen V.Milner,“Rationalizing Politics:The Emerging Synthesis of International,American,and Comparative Politics,”International Organization,Vol.52,No.4,1998,p.785.,還需要尋求不同層次變量之間的聯系,進行跨層次研究。

當然,在現有的國際關系理論中,只有一小部分嘗試將不同層次的原因結合起來解釋外交政策行為。近年來興起的“新古典現實主義”就明確地將國際體系和國內政治因素結合起來,將體系變量視為自變量,將國內政治變量作為中介變量,提供了一種較好的跨層次分析框架。這一理論將國際體系視為導致任何一個國家的外交政策行為發生變化的最重要的深層原因,同時將國內層次因素納入到解釋模型中,以增強經驗上的準確性。③Gideon Rose,“Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy,”World Politics,Vol.51,No.1,1998,pp.144-177.

當然,新古典現實主義的解釋框架存在的核心問題是,目前這一理論的支持者們已經建立了許多分析模型,但缺少一種統一的核心理論,其內部缺乏一致性。實際上,斯蒂芬·洛貝爾(Steven E.Lobell)等人在盤點新古典現實主義時也承認,它并不是一種單一的理論,而是多種多樣的理論。①Steven E.Lobell,Norrin M.Ripsman and Jeffrey W.Taliaferro,eds., Neoclassical Realism,the State,and Foreign Policy(Cambridge:Cambridge University Press,2009),p.10.不同的著作者在其論述中所使用的核心概念都不盡一致,這些單元層次變量包括:領導人對力量對比的認知、動員能力、國家的利益偏好;領導人對國家自主性的認知、行政部門的自主性、國內集團力量對比;領導人對風險和收益的認知;國家凝聚力、戰略文化等。從廣義上講,這些變量可以被歸為物質性因素和觀念性因素等兩大類別,具體而言,則涉及國內制度、社會結構、文化傳統、領導人認知等不同類型的因素。②使用這些變量進行研究的成果包括:William C.Wohlforth,The Elusive Balance:Power and Perceptions during the Cold War(Ithaca:Cornell University Press, 1993);Thomas J.Christensen,Useful Adversaries:Grand Strategy,Domestic Mobilization,and Sino-American Conflict,1947—1958(Princeton:Princeton University Press,1996);Fareed Zakaria,From Wealth to Power:The Unusual Origins of America’s World Role(Princeton:Princeton University Press,1998);Steven E. Lobell,The Challenge of Hegemony:Grand Strategy,Trade,and Domestic Politics (Ann Arbor:University of Michigan Press,2003);Jeffrey W.Taliaferro,Balancing Risks:Great Power Intervention in the Periphery(Ithaca:Cornell University Press, 2004);Randall L.Schweller,Unanswered Threats:Political Constraints on the Balance of Power(Princeton:Princeton University Press,2006);Colin Dueck,Reluctant Crusaders:Power,Culture,and Change in American Grand Strategy(Princeton:Princeton University Press,2006)。

與此同時,更為重要的是,在新古典現實主義的框架中,一個國家在作出戰略決策時僅僅需要對國際體系壓力和國內政治環境作出回應,而忽略了目標國或者對手的戰略選擇。在現實中,國家間關系在本質上是一種戰略互動關系,一方的戰略行為會引起另一方的反應,進而又導致一方對自己的戰略作出調整。正如博弈論所揭示的那樣,一國的戰略決策和行為不僅取決于總體國際結構和自身的國內特征,而且取決于其他國家的戰略行為。一些學者主張,行為者之間的戰略互動也應該被當作一個分析單位。③David A.Lake and Robert Powell,“International Relations:A Strategic-Choice Approach,”in David A.Lake and Robert Powell,eds.,Strategic Choice and International Relations(Princeton:Princeton University Press,1999),p.4.

新古典現實主義者對一國戰略目標的關注更是少之又少。實際上,國家間的戰略互動會導致雙方作出戰略調整。在崛起國制定地區戰略時,最重要的因素是該國與鄰國之間在戰略互動中的選擇。換言之,在一個兩方的相互博弈中,一方傾向于根據對對手戰略的計算來制定自身戰略,或者在對手采取行動后進行戰略調整,由此形成了一國戰略選擇與對手戰略反應之間的互動進程。

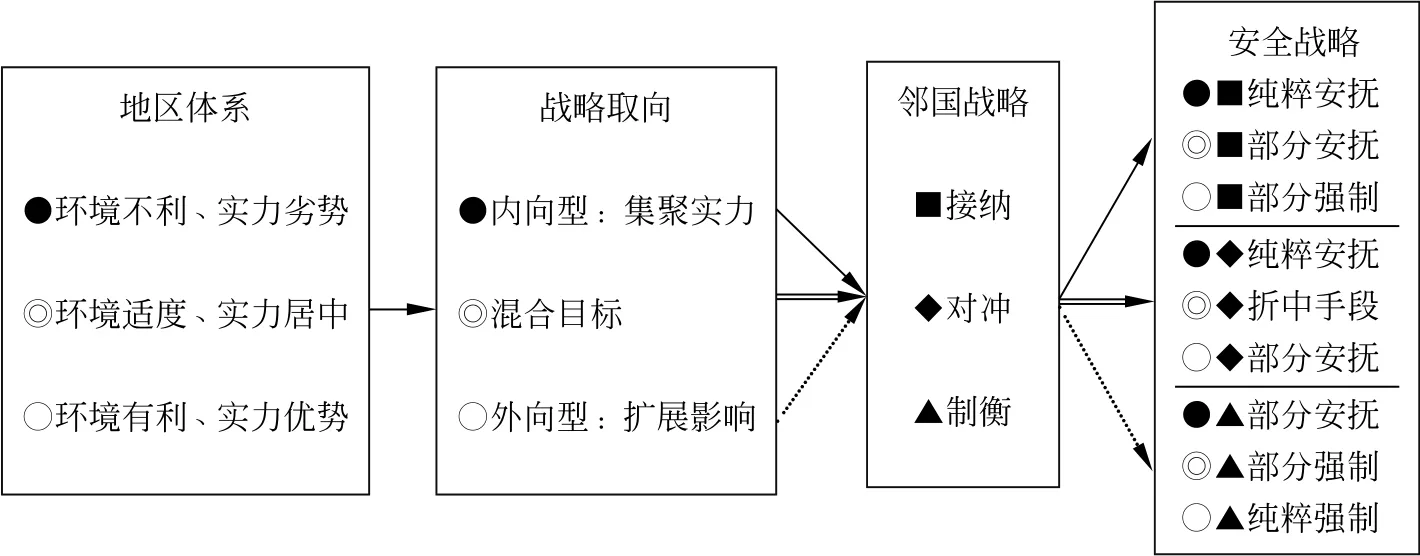

本文構建了一個新古典現實主義模型,以解釋崛起國的地區安全戰略。這一模型結合了體系層次、國內層次和雙邊層次三類基本因素。本文的核心假設是,崛起國的地區安全戰略是由地區體系、崛起國自身戰略目標和鄰國的戰略反應三項因素綜合作用的結果。

地區體系的性質由大國實力對比、外部大國的介入以及地區性制度安排來決定,這些因素構成了崛起國在自身所處地區追求權力的機遇和約束。現實主義理論家清楚地闡述了實力上升與利益擴展之間的相關性,正如羅伯特·吉爾平(Robert Gilpin)所說:“一個更加富裕和強大的國家……比不太富裕和強大的國家,會選擇更大的安全和福利目標。”①Robert Gilpin,War and Change in World Politics(Cambridge:Cambridge University Press,1981),pp.22-23.由此看來,一個實力有限的國家會克制自己在物質利益和社會承認方面的要求,而會在實力擴充后尋求實現更多利益。隨著實力的增長,崛起國不會滿足于僅僅追求國內發展,而是會試圖提升自己在國際體系中的地位,對其他國家施加影響力。②在這個意義上,施韋勒指出“現實主義眼中的世界是各個群體在資源稀缺條件下展開持久的位勢競爭”。參見Randall L.Schweller,“Realism and the Present Great Power System:Growth and Positional Conflict over Scarce Resources,”in Ethan B. Kapstein and Michael Mastanduno,eds.,Unipolar Politics:Realism and State Strategies After the Cold War(New York:Columbia University Press,1999),p.28。這意味著,實力擴展會讓崛起國的戰略重心從內向型實力聚積轉向外向型影響力擴展。與此同時,崛起國戰略目標的范圍會受到區域外大國介入程度的制約。如果這種制約很弱,那么崛起國會比較容易在自己所處地區擴展影響力。相反,當遭遇區域外大國的高度介入時,崛起國需要與這些大國展開競爭。地區性制度安排也是制約崛起國戰略目標的體系層次要素,如果崛起國被這些安排所排斥,那么它提升地位的努力會變得更加困難。

崛起國自身的戰略目標會影響其戰略選擇。一些崛起國追求內部物質實力的積累,另一些崛起國則過早地追求外部影響力擴張。如果單純地追求力量積累,特別是利用經濟發展,該國傾向于對周邊國家進行安撫;相反,如果單純追求影響力擴展,則傾向于采取強制政策。當然,這兩種目標可能并不是相互排斥的,在某些時候可能會相互促進和加強。二者的權重主要取決于崛起的階段:在崛起的初期階段,力量集聚的戰略目標會占主導;在崛起的中期階段,力量集聚和影響力擴張都會成為其戰略目標;而在崛起的后期,尤其是當崛起國面臨外部制約時,影響力擴張會成為主導性目標。

最后,崛起國的地區戰略受到對象國及其戰略的影響。有的國家傾向于制衡崛起國,有的國家愿意接納和包容崛起國,當然還有一些國家持中間立場。本文將周邊國家對中國崛起的戰略反應分為三類:制衡、接納和對沖。“制衡”是指將崛起國的崛起視為威脅,采取加強軍備和結盟的方式對付它;“接納”是指歡迎和支持崛起國的崛起,與其一道分享利益;“對沖”是指在接觸崛起國的同時采取抵御未來風險的行動,包括與其他大國發展軍事、安全和經濟上的聯系。需要說明的是,本文沒有使用“追隨”這一概念,因為這個概念常見于聯盟政治的文獻之中,意義過于狹隘。

上述三組因素如何相互作用,影響崛起國的戰略選擇?或者說,如何將這些因素聯系起來,形成一個邏輯連貫的因果機制?本文認為,體系壓力是最重要的自變量,即崛起國會采取何種地區安全戰略的根本原因。地區體系所提供的機遇和施加的壓力,會顯著影響崛起國的戰略目標設定,或者至少決定其實現戰略目標的能力。與此同時,地區國家的反應是重要的中介變量,這一要素可能強化或者弱化地區體系所施加的壓力,影響崛起國是安撫還是強制這些國家的意愿。通常,崛起國對愿意容納和接受自己的鄰國會采取安撫戰略,而對制衡自己的國家采取強制戰略。根據對這三組因素的邏輯關系和相對權重的判斷,圖2展示了它們相互作用后形成的9種戰略可能。根據這一推理,當地區體系施加較大的壓力、而崛起國的實力處于明顯劣勢時,它的戰略取向是內向型的,以集聚實力為主要目標。這時,如果遇到一個采取接納戰略的鄰國,那么崛起國的戰略選擇會是純粹的安撫;如果遇到一個采取對沖戰略的鄰國,崛起國傾向于采取部分安撫;而當鄰國采取制衡戰略時,崛起國的戰略選擇則是部分強制。

圖2 崛起國的地區安全戰略:因果機制

根據上文建立的分析框架,我們可以對中國地區戰略的轉變作出較為合理的解釋。在面對周邊鄰國時,中國從全面的、純粹的安撫轉向以安撫為主、強制為輔,這是由三方面因素綜合作用的結果:從地區體系看,中國面臨的地區環境從相對緩和走向緊張,但與此同時中國已集聚了較大的實力優勢,使其戰略目標從單純強調內部發展轉向追求地區影響力的同步提升,而部分周邊國家對中國從接納和對沖轉向制衡,是導致中國加大強制性力度的誘因。

四、中國應對領土爭端的策略

這一節將采用兩個案例來展示上文所建立的因果邏輯:一是中國為應對日本政府實施所謂的釣魚島“國有化”而采取的一系列反制措施;二是中國在南海爭端中對越南的政策調整。之所以選擇這兩個案例,主要是基于以下三點考慮。首先,應對海洋領土爭端是當前中國面對的諸多安全議題中最為突出的問題,在這些爭端中有很多的行動和反應可供觀察。其次,“中國強勢論”者主要是依據中國應對海洋領土爭端的行為來支撐他們的論斷①Krista E.Wiegand,“China’s Strategy in the Senkaku/Diaoyu Islands Dispute:Issue Linkage and Coercive Diplomacy,”Asian Security,Vol.5,No.2,2009,pp.170-193;Carlyle A.Thayer,“Chinese Assertiveness in the South China Sea and Southeast Asian Responses,”Journal of Current Southeast Asian Affairs,Vol.30,No.2,2011, pp.77-104;Michael Yahuda,“China’s New Assertiveness in the South China Sea,”Journal of Contemporary China,Vol.22,No.81,2013,pp.446-459.,但是中國的戰略行為的豐富性和差異性較少受到關注。再次,這兩個案例都關乎中國的主權完整,日本和越南兩國與中國都存在高度的經濟依賴,但中國應對與這兩國的爭端的策略存在差異,由此可以進行案例內和案例間的比較。從時間發展來看,中國對日本和越南的政策有較大變化。更具體而言,2010年以來中國對日本采取了高度強制性的策略,而對越南盡管也使用了強制工具,但仍然具有很大的安撫成分。

(一)釣魚島爭端與對日政策調整

在20世紀70年代開始中日邦交正常化的過程中,釣魚島就始終是影響雙邊關系的一個重要問題。對于處理這一問題,中國始終采取的是“擱置爭議、共同開發”的立場。而且,中方認為雙方在這一問題上達成了共識。②2012年9月21日,外交部發言人洪磊主持例行記者會時指出:“1972年中日邦交正常化和1982年中日友好條約談判過程中,兩國老一輩領導人著眼大局,就‘釣魚島問題放一放,留待以后解決’達成重要諒解和共識。”參見http://www.fmprc.gov.cn/ ce/cegr/chn/ztlm/lxjzzdh/t972148.htm。1978年中日兩國準備締結和平友好條約之際,時任國務院副總理的鄧小平訪日同日本外相園田直舉行會談,雙方同意將釣魚島問題暫時擱置,留給后人解決。鄧小平當時在東京的記者招待會上回答記者提出的釣魚島問題時說:“這個問題我們同日本有爭議,釣魚島日本叫尖閣列島,名字就不同。這個問題可以把它放一下,也許下一代人比我們更聰明些,會找到實際解決的辦法。”③《鄧小平文選》(第三卷),北京:人民出版社,1993年,第87頁。

圍繞釣魚島問題,中日之間經歷了四次較為明顯的交鋒。第一次是在20世紀70年代初,當時中國政府多次抗議美國將釣魚島的行政管轄權移交日本。第二次是在1996—1997年之間。1996年7月14日,日本右翼組織非法登陸釣魚島并設置燈塔,激起中國兩岸三地民眾的強烈抗議和保釣行動。10月17日,由50艘船只組成的香港保釣船隊與60艘日本巡邏艇發生了激烈的正面沖突。第三次是2004—2005年間,由于中國大陸保釣人士被扣留引起大規模反日游行。2004年3月24日,發生7名保釣志愿者遭到日本海上保安廳扣留事件。2005年,中國各地出現了大規模反日游行。自2007年,中國政府開始派遣科考船和海監船對釣魚島海域進行科考和巡邏。2008年12月8日,中國海監船首次進入釣魚島周邊12海里區域巡航。第四次也是最近一次,是2010年至今,由日本非法扣留中國漁船和船長詹其雄所引發。到2012年9月,日本政府宣布所謂的釣魚島“國有化”決定,導致中日關系陷入長期緊張局面。

在日本單方面作出改變釣魚島現狀的舉動后,中國主要采取了四個方面的回應。第一,中國開始派遣執法船只對釣魚島海域進行不間斷地常規巡航。2012年3月16日,繼2008年底首次巡航后,中國公務船再次進入釣魚島12海里。此后,中國公務船明顯加大了對釣魚島周邊海域的常規巡航,持續進入12海里。據報道,中國海監執法船在2013年對釣魚島及其附近海域進行常規巡航,其中50次進入釣魚島12海里范圍。①http://politics.people.com.cn/n/2014/0116/c70731-24138350.html.第二,中方取消或推遲了與日本的高層訪問和交往。2012年是中日關系正常化40周年,但雙方并未舉行高規格的慶祝活動,從2009年至2014年11月,中日之間未舉行首腦互訪和會晤。2013年12月26日,安倍晉三參拜靖國神社,是繼2006年時任日本首相小泉純一郎以來日本在任首相首次參拜。外交部發言人秦剛在記者會上表示:“事實上,安倍自己關閉了同中國領導人對話的大門,中國人民不歡迎他。”②http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceuk/chn/zt/fyrth/t1113124.htm.直到2014年11月10日,中國領導人習近平才與來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的日本首相安倍晉三舉行首次正式會晤。第三,在應對釣魚島爭端的過程中,中國著重強化了維護主權和海洋權益的制度性能力建設。2012年下半年,中央成立了隸屬于中共中央序列的中央海洋權益工作領導小組辦公室,負責協調國家海洋局、外交部、公安部、農業部和軍方等涉海部門。①彭美、吳瑤:《涉海高層次協調機構中央海權辦已成立》,《南方都市報》2013年3月2日。2013年3月10日,國務院機構改革和職能轉變方案確定將中國海監、公安部邊防海警、農業部中國漁政、海關總署海上緝私警察的隊伍和職責整合,重新組建國家海洋局,統一開展海上維權執法。第四,2013年11月23日,中國政府宣布劃設“東海防空識別區”,范圍覆蓋釣魚島及其附近水域。

通過上述維護主權的舉措,中國政府打破了日本對釣魚島的所謂“實際控制”。正如中國外交部發言人指出的:“日本非法‘購買’釣魚島,打破了中日兩國老一代領導人達成的重要共識。釣魚島的形勢已經發生了根本性的變化,日方不要再抱有霸占釣魚島的幻想”,“中方從不承認并堅決反對日方對釣魚島及其附近海域非法進行所謂‘實際控制’。”②http://www.fmprc.gov.cn/ce/cggb/chn/ztlm/wjbfyrth/t986349.htm.這些表態意味著中方通過實際行動界定了釣魚島爭端的新現狀。③M.Taylor Fravel,“China’s Island Strategy:‘Redefine the Status Quo’,”1 November,2012,http://thediplomat.com/2012/11/chinas-island-strategy-redefine-thestatus-quo/.訪問時間:2015年11月20日。

從2010年至今,特別是2012年新一輪釣魚島爭端爆發以來,中日關系惡化的局面并未得到根本性好轉。在此之前,中國在釣魚島爭端多次采取克制措施,強制性措施主要局限于外交手段。而此后,中國對日政策發生顯著改變,對日強制政策包含了一系列持續的政治、經濟和軍事手段,雙方的經貿關系也受到了很大沖擊。

(二)南海問題與對越政策

與釣魚島爭端中的對日政策相比,中國在南海問題上的對越政策表現出了并不一致的模式。盡管2010年中越圍繞南海問題的較量也變得突出,雙方博弈也日益激烈,但中國仍然保持著與越南之間的高層交往和磋商。

20世紀90年代初中越關系正常化之后,兩國之間相繼解決了陸地邊界和北部灣海域的劃界問題。1999年12月30日,中越簽訂陸地邊界條約。2000年12月25日,兩國完成了北部灣劃界,設定了“漁業共同作業區”并建立了聯合巡邏制度。然而,中越圍繞南海領土和領海的主權爭議非常復雜,兩國解決爭端的外交進展緩慢。2002年,中國與包括越南在內的東盟10國簽署了《南海各方行為宣言》,承諾爭議各方將根據《聯合國海洋法公約》等公認的國際法準則,尋求和平解決爭議之道,并在爭端解決前保持克制,避免將問題復雜化。

2010年以來,中越圍繞南海問題也發生了幾輪明顯的博弈。2010年,越南利用其擔任東盟輪值主席國的身份,積極促使美國介入,將南海問題國際化,導致中越關系面臨緊張局面。2011年5月26日,越南的“平明2號”油氣勘探船進入中越爭議海域,當中國海監3艘執法船多次警告后,“平明2號”勘探船仍然繼續作業,中國執法船驅趕并割斷了越南在該海域的作業電纜,越南“平明2號”駛離作業海區。2012年6月21日,越南國會通過《越南海洋法》,將中國的西沙群島和南沙群島包含在越南所謂的“主權”和“管轄”范圍內。作為反制措施,中國民政部于當日發布國務院公告,批準設立三沙市,管轄西沙群島、中沙群島、南沙群島的島礁及其海域。6月23日,中國海洋石油總公司宣布對南海萬安灘一帶的9個海上區塊實行公開招標。與此同時,中國執法船在南海的常規巡航也在這一時期展開。2014年5月3日,中國“海洋石油981”鉆井平臺在西沙中建島附近進行鉆井作業期間,越南派遣政府船只進行干擾,導致雙方船只在西沙海域發生嚴重對峙和沖撞。

盡管中越雙方在南海問題上存在分歧并且也爆發了嚴重摩擦,但中國仍然采取了緩和沖突的姿態和舉措。2011年7月21日,中國—東盟外長會議就“落實《南海各方行為宣言》后續行動指針”達成共識。3個月之后,越共中央總書記阮富仲訪華,兩國簽署《關于指導解決中華人民共和國和越南社會主義共和國海上問題基本原則協議》。2013年,在李克強總理訪問越南期間,雙方決定成立“中越海上共同開發磋商工作組”。在“981鉆井平臺事件”之后,中方派國務委員楊潔篪訪問河內,與越方領導人就妥善處理海上有關問題和管控局勢進行磋商。隨后,雙方陷入緊張的政治關系逐漸得到恢復。

總體上,2010年以來中國在釣魚島問題和南海問題上都采取了更加強硬的立場,以維護國家主權和海洋權益。不過,比較中日釣魚島爭端和中越南海爭端,我們可以發現以下方面的差異。首先,與2010年之后長期停滯的中日關系相比,中越關系受到的沖擊相對較小。釣魚島爭端引起中日關系惡化的持續時間明顯更長,而中越關系的積極方面在于雙方的高層交往并未中斷,而高層級溝通渠道仍然發揮著重要作用。2015年,中越最高領導人實現互訪。其次,中國在對日政策上采取了一系列持續的、主動的強制性措施,而在對越政策上保持了安撫性政策,一些強制措施也具有較強的反應性色彩。比如,近期中國在南海開展島礁建設行動,在很大程度上也是回應性的。一位美國官員也指出:“2009—2014年期間,越南是南海聲索國中造島行動最為積極的一方。”①David B.Shear,“Testimony before US Senate Committee on Foreign Relations,”13 May,2015,http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/051315_ Shear_Testimony.pdf.訪問時間:2015年11月20日。

2010年以來中國應對釣魚島爭端和南海問題上的策略,為我們提供了分析中國地區安全戰略轉變的樣本,也可以從中發現導致中國戰略行為差異性的原因。在這兩個案例中,東亞地區安全環境的變化是中國戰略行為的基本背景。中國自身實力的快速提升是一個有利的發展,但也應看到還有一些不利的變化。自2009年以來,美國推進“亞太再平衡”戰略,在中國周邊地區加強了軍事部署和存在,同時加快推進“跨太平洋伙伴關系協定”(TPP)倡議,試圖在安全和經濟兩個領域維持美國在亞太地區的主導地位。美國的戰略調整引起部分周邊國家的呼應,也改變了它們的對華戰略,激化了它們與中國的安全矛盾。與此同時,國家實力的提升也使中國的戰略取向發生轉變。在相當長的一段時期內,促進經濟發展是中國內政外交的優先議程。正因為此,中國確立了“外交要為經濟建設服務”的基本方向。在把發展經濟作為首要戰略目標的背景下,中國的地區戰略主要使用經濟手段,特別是安撫性策略,強調與周邊國家分享發展紅利。當前在新的國際和地區形勢下,中國外交已不能僅僅為經濟建設服務,也需要維護國家主權和安全利益,爭取擴展中國的地區影響力。與此相伴,盡管經濟資源仍是中國開展周邊外交時倚重的重要手段,但不能僅僅通過安撫鄰國來實現戰略目標,而是要加入強制性成分。在體系因素和國內因素的綜合作用下,中國的地區戰略總體會傾向于放棄普遍的、純粹的安撫,而是轉向總體安撫和有限強制相結合的路徑。在此,周邊國家對中國的戰略反應成為影響強制策略使用的對象和程度的重要中介變量。在本文所討論的兩個案例中,我們可以發現,日本近年來越來越傾向于制衡中國崛起,而越南仍然維持了對沖戰略,這是中國在與鄰國的領土爭端中運用強制性策略程度差異的重要原因。①關于日本對華政策轉向尤其是制衡中國的分析,可參見Christopher W. Hughes,“Japan’s‘Resentful Realism’and Balancing China’s Rise,”Chinese Journal of International Politics,Vol.9,No.2,2016,pp.109-150;關于越南對沖戰略的研究可參見Ruonan Liu and Xuefeng Sun,“Regime Security First:Explaining Vietnam’s Security Policies towards the United States and China(1992—2012),”Pacific Review,Vol.28, No.5,2015,pp.755-778。

五、結 語

本文試圖探討中國地區安全戰略的變化,并且從新古典現實主義的視角加以解釋。在本文構建的解釋模型中,崛起國的地區安全戰略主要是由體系、國內和雙邊層次三組要素綜合作用所塑造的。體系層次的因素為崛起國提供了機遇和挑戰,塑造了其實現戰略目標的能力;與此同時,崛起國的戰略目標會改變其使用合作性和強制性手段的偏好;鄰國的戰略反應是一項中介變量,影響到崛起國的安撫意愿。

就中國的戰略行為而言,戰略轉變發生在國際和地區環境變化的大背景下,尤其是中國自身的實力增長、美國加強在亞太地區的介入,以及周邊國家對中國的擔憂加劇,導致中國的地區環境趨于緊張。在崛起過程中,中國自身的戰略目標也在發生轉變,從原來追求單純的實力聚集轉向更加注重其他的戰略利益,包括大國地位、地區影響力、國際威望等非物質性利益,即影響力提升的戰略目標越來越多地驅動中國的國際行為。地區內國家對中國的政策選擇也在發生變化,過去十多年間,大部分國家都歡迎和容納中國的崛起。但是最近幾年,明顯有一些國家加強了對中國的制衡。在這些變化的驅動下,中國的行為在繼續保持安撫這一地區的戰略主線的同時,也增加了更多的強制性色彩,尤其是更加積極地、有選擇地使用強制性政策工具。

根據上述分析可以推斷,中國未來開展周邊外交仍將會綜合運用安撫性策略與強制性策略,而組合方式會根據對象國和議題類型的不同而變化。這一結論對于我們認識中國未來的政策走向有重要啟示,無論如何,中國的政策變化仍然會是體系因素、自身戰略目標和其他國家的戰略選擇綜合作用的結果。如果中國面臨的體系壓力減緩,中國的影響力擴展的戰略目標能夠順利展開,以及周邊國家繼續保持對中國的追隨和對沖,中國的行為模式更多會偏向總體安撫和有限強制。相反,如果體系壓力變得更加嚴峻,周邊國家的制衡行為增多,中國或許會采取總體強制、有限安撫的地區政策。需要強調的是,本文并未討論中國地區安全戰略調整的效果,在應對不同國家、不同問題時,中國綜合運用安撫性和強制性策略究竟能否成功地實現自身的戰略目標?這仍然是一個值得探討的研究問題。

劉豐,南開大學周恩來政府管理學院副教授。電子信箱:liufeng@nankai.edu.cn

* 本文原載于Chinese Journal of International Politics,Vol.9,No.2,2016, pp.151-179;中文版略有刪節和修訂。感謝瑞安·阿什博(Ryan Ashbaugh)、戴維·萊克(David Lake)、黛博拉·拉爾森(Deborah Welch Larson)、加利亞·普雷斯-巴納森(Galia Press-Barnathan)、蒲曉宇、杰弗里·托利弗(Jeffrey W.Taliaferro)和閻學通提出的寶貴意見;同時感謝兩位匿名審稿人的有益建議。