宋美齡在“西安事變”中制造的謠言

諶旭彬

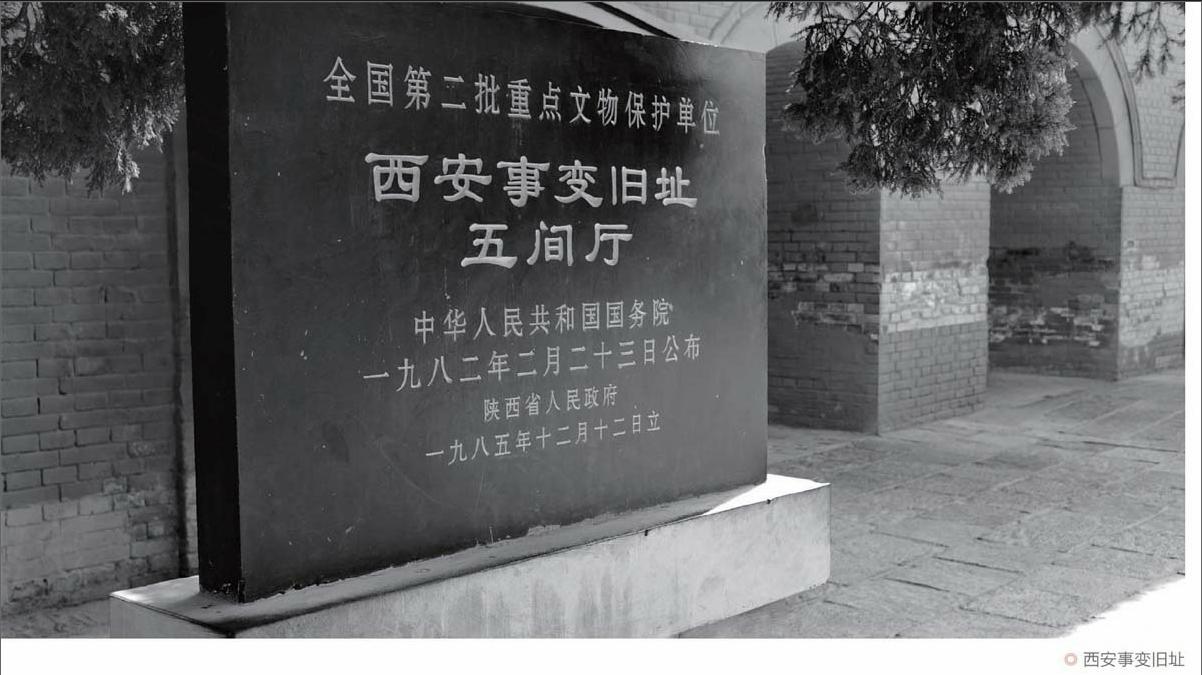

西安事變至今,已有整整80年。然而,這場改變近代中國歷史走向的事件,卻還有很多錯誤的說法在廣為流傳。所謂“西安事變發生后,以何應欽為首的親日派,極力主張進攻西安,欲趁亂炸死蔣介石或假張、楊之手殺掉蔣介石,以便自己取而代之”之說,就是很典型的一例。

何應欽不可能有“殺蔣”“代蔣”的心思

1936年12月12日“西安事變”爆發。張學良、楊虎城兩位愛國將領為逼迫蔣介石放棄“攘外必先安內”政策,實行聯共抗日方針,發動了“兵諫”,將到西安督促“剿共”的蔣介石及隨行要員扣留。當時的蔣介石既是國民黨黨魁,又是國民政府行政院院長和軍事委員會委員長,集黨、政、軍權于一身。他在西安被扣,使得南京政府群龍無首、亂成一團。在如何應對,解決西安事變的問題上,南京政府當局內部產生了意見分歧,迅速分裂成尖銳對立的“主戰”和“主和”兩派。時任軍政部長的何應欽在部分國民黨元老及黃埔系少壯派的支持下,力主明令討伐西安,并出任“討逆軍”總司令,迅速組織陸軍逼近,空軍轟炸西安近郊,使得籠罩在西北上空的內戰陰云愈加濃重,一場大廝殺頓成一觸即發之勢。

蔣介石在西安被扣,南京出現權力真空,何應欽確實暫時取得了之前未曾有過的地位——事變當晚,國民黨中央常務委員會和中央政治委員會臨時聯席會議做出決議,“關于指揮調動軍隊,歸軍事委員會委員、軍政部長何應欽負責”。但這并不意味著何具備了取代蔣介石的能力。其資歷與實力,在黨內遠不能與汪精衛等輩相提并論;在地方實力派中難望李宗仁、閻錫山之項背(何出身貴州,并無地方力量可作依靠);即便在黃埔系中,陳誠、胡宗南等人的力量,也非何所能駕馭。何應欽軍界浮沉十余年,不可能連這點自知之明都沒有,而生出“取蔣介石而代之”的荒唐念頭。

事實上,在12月12日晚的會議上,主張“明令討伐”者,非止何應欽一人。主張派飛機轟炸西安的乃是戴季陶;陳立夫則痛斥“謂對張不可過急烈,防危及蔣先生”的張繼乃是漢奸。戴季陶、陳立夫與蔣介石的關系至為親密,自然不可能是為了逼張學良、楊虎城殺掉蔣介石。另據左雙文教授爬梳多種史料后統計,“當時在南京的國民黨要人中,主張討伐的有:戴季陶、居正、朱家驊、葉楚傖、丁惟汾、于右任、朱培德、何應欽、吳稚暉、陳公博、陳果夫、陳立夫、張道藩、馬超俊、熊式輝、程潛等,可能的有孫科、林森等。陣容可謂龐大。”在這些人當中,何應欽“明令討伐”的立場并不算最為強硬。

軍事討伐確實有可能將張、楊逼至徹底決裂的程度,進而危及到蔣介石的生命。既如此,為何與蔣介石關系極為親密的戴季陶、陳立夫、陳果夫、朱培德等,仍堅持主張要“明令討伐”呢?

戴季陶對此有所解釋:“張、楊……劫持統帥,則必以蔣公之生死為政治上之要挾。中央既不能屈從其狂悖,陷國家于淪胥;尤不能過于瞻顧蔣公之安全,置國家綱紀于不顧。故中央對策應持以堅定。”簡言之,在戴看來,蔣的個人安危,須讓步于“國家綱紀”。故褫奪張、楊本兼各職,明確下達討伐令,是原則問題。

何應欽想要“取蔣而代之”的謠言,源頭在宋美齡

何應欽之所以背負了數十年的“欲趁亂炸死蔣介石或假張、楊之手殺掉蔣介石”的惡名,其源頭在宋美齡。據親歷其事的陳公博回憶,12月12日晚的緊急會議,中央黨部定下了“命令討伐”的處置基調,但次日宋美齡自上海來京后,堅決主張“和平解決”,事情就起了變化:“黨部和家庭恰恰形成了一個對峙的形勢。在中央黨部是不問蔣先生的生死,專著重在中央的威嚴;在家庭則不愿考慮政府的威嚴,專著重在蔣先生的自由和生命。”戴季陶是站在最前線與宋美齡對壘者,“有一次在中央軍校開會,蔣夫人也在座,戴季陶大發脾氣,痛陳不能和張、楊講和平,季陶摔椅子,大哭大叫。季陶先生這幾年以來,就自己訓練成一個以道自任的大賢人,穿必馬褂長袍,寫必楷書正字。他那時對于張、楊,大有‘與漢賊不兩立之勢。到了16日開中央政治會議之時,更大聲疾呼,主張聲罪致討,說到大義凜然之時,不惜大拍桌子,以補其聲淚俱下之不足。……孔庸之自然跟著蔣夫人主張和平解決的,因此給季陶大罵一頓,連連謝過不遑。”王子壯也回憶稱,戴在會議中,因與宋美齡沖突,曾拂袖而去。

12月12日在上海聞知蔣介石被扣,宋美齡一度昏倒。其急于救夫的心情自是可以理解。在這種家、國孰輕孰重的沖突中,臨時擁有指揮調動軍隊大權的何應欽,被推上了“陰謀者”的風口浪尖。陳公博回憶:“南京忽然傳出一種謠言,說何敬之為什么要堅持討伐,為的是不愿保全蔣先生,他要迫到張、楊情急,對蔣先生加害,他好繼承蔣先生的大位,升做軍事領袖。這種謠言實在來的可怕,照這樣說話,則大凡主張討伐的,都是別有用心。……那時蔣先生之被囚西安,已不像是國家大事,而是宋孔兩家的家庭私事,中央已無法過問了,蔣夫人又在中央軍校演說,居然提出說主張討伐的別有用心,以是何敬之只好噤口不言,戴、居(正)兩位老先生只發干急和悶氣。”

宋美齡對何應欽“別有用心”的指責,只是她當日疑心病的一部分——事實上,連宋子文也在她的懷疑之列。據康澤回憶,宋美齡去西安前,他去見她,“(夫人說)明天要同阿哥(宋子文)一道去西安。我問夫人為什么要同去呢?她說不放心,阿哥同張、楊戲中有戲。”

宋美齡曾向蔣介石告過何應欽的狀,但蔣選擇相信何

其實,無論是戴季陶,還是何應欽,都不曾反對宋家私下利用個人關系去營救蔣介石。其反對的只是將對張、楊的“和平解決”提交到中央討論并上升為基本政策。如12月13日會上,主張“明令討伐”者完全占了上風,但在會后,“討伐派”的支持者卻又告訴孔祥熙:“此會場之空氣系在國家之立場不得不如此,若私人有何方法可盡量營救,但不必向會中報告,如果接洽能以濟事,使蔣先生恢復自由,中央方歡迎之不暇,但目前不宜于會上聲張。”戴季陶也對欲走私人管道營救蔣介石者委婉表示“我是看大門的”,意即“大門”(國家政策)必須堅持“討伐叛逆”這一原則,但“旁門”、“后門”他管不著,別人不妨去走。何應欽則為這些欲走“旁門”、“后門”之人安排了飛機。

唯宋美齡救夫心切,難以理解戴、何等人的做法。故在高層會議上與戴、何有過激烈沖突——宋美齡自己承認,“當激烈辯論,情緒亢張之時,竟無暇計及發言之態度矣。”宋美齡還將對何應欽“別有用心”的指責,寫入了她讓端納帶給蔣介石的書信之中。12月18日,周恩來致電毛澤東,匯報西安的情況:“南京親日派目的在造成內戰,不在救蔣。宋美齡函蔣:‘寧抗日勿死敵手(指何、汪)。孔祥熙企圖調和。宋子文以停戰為條件來西安。汪將回國。”顯然,據周所探查到的消息,宋美齡在給蔣的信函中說了對何應欽不利的話。稍后,延安有多份指示要求在對“黨內外積極分子做宣傳時”,須“集中一切注意力”痛罵“以何應欽為首的親日派集團”,大約也是受了宋美齡言辭的影響。

事變和平解決后,宋更公開發表《西安事變回憶錄》,不點名地批判了戴、何等人。宋宣稱,自己當時絕非“救夫心切”,而是為了民族和國家:“余為婦人,世人必以為婦人當此境遇必不能再作理智之探討,故余必力抑個人感情,就全局加以考量。”并譴責中央高層“于真相未全明了之前,遽于數小時內決定張學良之處罰”,欲“立即動員軍隊討伐西安”,是非常欠考慮的決策。至于戴季陶、何應欽等人的意見——“為維持國民政府威信計,應立即進兵討伐”、“國家存亡應重于個人之生命”,宋認為他們說這些話時,詞色之間對自己有一種“彼一婦人耳,僅知營救丈夫而已”的蔑視。總而言之,在《西安事變回憶錄》中,宋美齡把“討伐派”完全放置到了反派位置。該書的出版,讓戴季陶非常不快,消極避世了很長一段時間。陳立夫也感慨:“他(戴季陶)被傷害了。畢竟誰不讀蔣夫人的書!這本書傷害了許多人。”

至于何應欽,蔣介石在《西安半月記》中其實是贊賞的。蔣寫道:12月16日,聽聞何應欽命“中央空軍在渭南、華縣等處突然轟炸進攻”,自己當時的心情是“知中央戡亂定變主持有人,不啻客中聞家庭平安之吉報也。”17日,蔣給何應欽下達手諭,命其停止轟炸,理由是“中(即蔣介石)于本星期六(十九日)前可以回京,故星期六以前,萬不可沖突,并即停止轟炸為要。”何也嚴遵手諭,停止了轟炸;并領會到蔣的言外之意,是在給張學良下通牒,若三日之內,蔣介石未能被釋放,則武力討伐仍將繼續。蔣介石獲釋后,何應欽仍堅持主張討伐張、楊。蔣對何的信任和重用,也未因宋美齡之辭而有所變化。1979年何應欽90大壽,蔣經國在祝壽詞中特別稱道:“西安事變發生,敬公擁護領袖,號召忠義”,則可謂蔣氏父子對這段公案的一次蓋棺論定。

何應欽素有“親日”惡名,他在事變中的“主戰”又長期以來遭到“代蔣”的揣測,于是在評價他在西安事變和平解決中所起作用時,史學界大都持否定觀點,認為他的“主戰”對事變的解決只存在消極的影響。其實不然,筆者認為,何應欽在事變中的主戰,至少存在兩點積極作用。

第一,正是他的主戰,客觀上從反面增加了事變和平解決的緊迫性,促成了張學良不顧楊虎城等人勸阻,于25日釋放蔣介石返寧之舉。據張學良回憶:“當時國民政府已經威脅我,不惜以武力與我對抗。我們是為了制止內戰而發動的事變,如果再發生新的內戰,就不好辦了。所以我下定決心,由我個人承擔責任,解決事變,立即釋放蔣介石”。

第二,日本在西安事變的半月之內,保持“靜觀”的態度,原因固然有很多,何應欽的“主戰”迎合了日本的要求,避免了給日本以借口,顯然是其中之一。這在客觀上,為解決事變造成了一個相對和平的外交環境。如果日本在事變中乘機而動,和平解決西安事變未必有可能。

綜上,既知“以何應欽為首的親日派,準備乘機發動大規模內戰,除掉蔣介石并取而代之”乃是一樁冤案,則依附在此說之上的其他衍生論調,自也只是無本之木。