曾梵志:沉默和喧嘩

“畫畫能讓人有一個和自己單獨相處的方式。”

曾梵志通常不會離開北京超過4天以上。那樣他會感到不安。

只要在北京,如果沒有其他日程,他每天上午9點半走進工作室,直到晚上離開。

每年他都會在春天開始繪畫一件大幅作品。助手提前一個月訂好畫布,抬放在工作室。他會花上一個星期的時間來觀察這塊畫布,觸摸,感受,手指在虛空中比畫,動筆前,將精力和體力養到完足。

畫刷一旦落下,頭三天仿佛暴雨無歇無止。助手觀察他的心情、進展,讓音樂在柴可夫斯基《第二鋼琴協奏曲》、斯美塔那《沃爾塔瓦河》這些熟悉的旋律中轉換,偶爾也會是《紅燈記》和《沙家浜》。“不對,換一個。”他向助手直接要求。

工作室外,院子里的小園林由他親自打理,花時有序:從門口移步到院盡頭的池塘,一路四季,迎春花后有粉紫玉蘭,盛夏荷,凌霄開至深秋。

他在草場地的鄰居是勞倫斯·何蒲林,香格納畫廊的老板。當年他將自己的畫交給何蒲林時,這個瑞士人還只能把它們掛在上海波特曼酒店的二樓走道上。20年過去,他們仍然在做鄰居。“我們倆話都不多,在一起只能聊聊藝術和未來,要不就各自沉默著。”

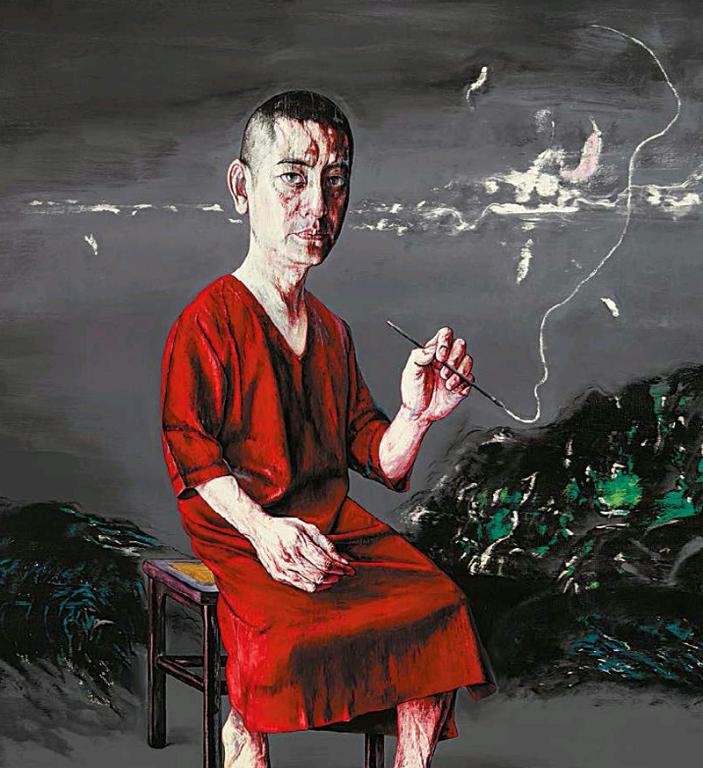

尤倫斯當代藝術中心正在舉辦“曾梵志·散步”大型個展。在日本建筑大師安藤忠雄設計的灰度空間里,曾梵志《自畫像》在七堵墻體結構的層層窗格中側身睥睨:“面具”背后的這個人到底是誰?

三里屯

1995年9月初,栗憲庭策劃的“從國家意識形態下出走”中國當代藝術展被陳列在漢堡的“文化廣場”。這個“文化廣場”是一所廢棄的廠房,被改造為劇場、樂隊、咖啡廳和展廳。這種建在現代工業遺址之上的藝術場所國內如今也到處可見了,但那時候還是新鮮東西,和正經美術館相比,在這種場地展覽,似乎給國內藝術家留下的印象是沒有那么被重視。

在十來位參展藝術家里面,曾梵志屬于最年輕的,剛過30歲。但此行給他最深的印象并非展覽,而是一行人從漢堡抵達阿姆斯特丹后的第二天早上,他發現自己帶出來的美元都不見了。“2614美元,這個數目我現在還記得特別清楚,因為對我來說是筆巨款。那時候我們每年也就賣出去一兩張畫,畫價也不高。”那時國內沒有真正的商業畫廊,買畫的主要是使館人員、大學里的外國老師和留學生、外國游客。有段時間,一個使館工作人員表示愿意為他的畫分期付款,這是他第一次聽說這個名詞,于是每個月他都可以去領回100美元。

整個90年代中后期,中國當代藝術在西方展示的機會增多,歐洲的重要藝術媒體也開始刊登關于中國大陸藝術家和藝術展的報道。在一種渴望被西方看見、和西方對話的語境下,中國當代藝術不得不主動攜帶與文化差異、民族屬性和意識形態相關的視覺參照。曾梵志印象中,那個時期在歐洲辦的展覽幾乎都是10人以上規模的群展,而且,無不在展名前面冠以“中國當代藝術”這個大帽子。

去漢堡那次,曾梵志從武漢北漂到京城不過兩年多時間。“我上大學的時候,就想畢業一定要去北京,一定要去北京。但我是湖北美院的,想分配到北京幾乎是不可能的事。后來我1993年自己跑過來了,辭掉了工作。那個時候也不叫辭職,叫停薪留職。”

他1991年畢業后被分配到江漢區一個街道辦事處的防汛指揮部,指揮部下面有個勞動服務公司,叫揚子江廣告,沿江十幾塊廣告牌都歸這個公司所有,他就是被分去畫廣告牌的,算是這個單位唯一的大學生。上班第一天,領導給了他很長一把竹梯,讓他背著到馬路對面去畫廣告牌。“我油畫系畢業,學校是把我們當藝術家培養的,出來讓我畫廣告,我覺得很痛苦。我就天天在家不上班,畫我自己想畫的那些油畫。這次展覽里面的《協和三聯畫之二》就是那個時期畫的。”

80年代末90年代初,在全國藝術圈名聲挺響的是“圓明園”,他也一直向往,覺得有很多藝術家聚在那兒,肯定是一個特別有意思的很自由的狀態,他就去考察。“一看,哎喲,我說這不是我想去的地方。”他從小在武漢最顯洋氣的漢口長大,雖然不是個什么了不起的城市,但生活習慣完全是城市的。跑到圓明園村一看,街上養豬、養雞,一堆土房到處垃圾。“藝術家吃喝拉撒天天在一起,我不喜歡這種生活,我還是希望至少有個相對獨立的狀態。后來我就找皮力幫忙,他幫我到處找房子,最后找到中央美院一個老師,他愛人有個同事的朋友在三里屯有套富余房子。當年私人出租還算違法,也不敢明目張膽,因為隔壁鄰居都是房主同一個單位的,我們就說是表姐、表哥這種親戚,才把這個房給租下來。”

1993年春天,漫天柳絮中,他提個箱子到北京來了。曾梵志說,那時候三里屯安靜得不得了,街上幾乎沒有行人,很遠地看一個人騎著自行車,稍微按下鈴鐺,聲音就穿了過來。現在的遍地酒吧當年也沒有,直到1998年左右才開了第一家酒吧“白房子”。1995年他搬到附近的新源里,租了一室一廳,客廳也當畫室,但也不敢多畫,因為畫完沒地兒放,全堆在陽臺上。下雨怕進水,只能在那些畫上覆塊塑料布,下面墊上磚頭。曾梵志成名后,傳他癖好穿白襯衫畫畫,畫完了身上可以干凈得沒有一滴顏料。向他當面求證,他說是有這么回事,除了從小有潔癖,也是當年三里屯時期因為房間太小,無奈中養成的習慣。

1994年曾梵志開始畫“面具”系列。尚未成為藝術評論家的大學生皮力旁觀了他到北京后的第一次轉型。皮力的父親、批評家皮道堅是曾梵志湖北美院時候的老師,1990年,還是“大三”學生的曾梵志辦了一次自我組織的個展,皮道堅為他寫了一篇展覽前言《早熟的單純》,因了這層原因,皮力在武漢家中就認識了曾梵志。1992年皮力考上中央美院,之后來北漂的曾梵志請他幫忙找房子,一段時間來往很多。皮力每個周末都到曾梵志畫室去吃吃飯打打牙祭,無意間,也見證了這個系列如何誕生。

“‘面具是在三里屯時期出現的。當時曾梵志因為1990年的個展和其他一些展覽,在當時前衛藝術圈子里迅速成名。在這個情況下,即使你自己不變,勢必很多原先的社會關系都會陰差陽錯地發生變化。我想正是這些變化,包括來到北京后身處和武漢那種完全不同的環境,才會有‘面具。北京當時正全面開啟市場化,人的物質欲望被空前地激發出來。這種不同環境中的緊張和焦慮,必然會成為這批作品的一個因素。”皮力跟我回憶。

“你發現沒有,‘面具里我畫的人全都西裝革履?因為那個時期全國人民都以穿西裝打領帶為身份象征,借錢也要買一件,這個給我印象太深了。”曾梵志說。之后多少年,我們仍然隱約可以從曾梵志身上看到這一著裝觀念的延續——有若干年,出現在媒體報道或雜志封面上的藝術家大都身著十分合身的名牌西裝,褲線筆挺,襯衫挺括,擁有西方紳士的派頭。在另一張人物報道的照片里,他戴了一頂紅色禮帽,立在畫室門口兩重華美的灰色帷幕之中。“但曾老師現在基本穿帽衫、夾克和牛仔褲。他還喜歡收藏各種球鞋。以前的那些衣服都在樓上衣柜里放著。”工作室的助手說。在講述《肖像L》的故事時,曾梵志也寫到他曾經合作多年的香格納畫廊老板、好友勞倫斯·何蒲林對他的告誡:“后來很長一段時間,我都把這張畫掛在工作室二樓的墻上,他嚴肅的眼神正對著我從前買的那一堆花哨又不常穿的衣服和鞋子。勞倫斯一直告誡我要更簡樸地生活,因為這會提醒我們工作來之不易,變得更勤奮和珍惜。”

他初到北京時其實還在繼續畫武漢時期的“協和醫院”元素,可很快覺得,那些東西跟自己身邊的現實生活沒關系了。“面具”那種虛飾夸張下面掩飾的緊張和孤獨,以及欲望,才是他那時更真實的感受。不過,“協和”畫面上曾經給老栗留下過深刻印象的“驚恐的眼睛”和“痙攣的手”仍在“面具”里延續下來,并被賦予了更多一點其時中國當代藝術中流行的辨識度,雖然他被認為已經“頑強地避開已成為中國當代藝術代名詞的‘玩世現實主義和‘政治波普”。

畫出七八張后,曾梵志把老栗請到工作室來,“老栗看了說不錯”。但與曾梵志本人講述略有出入的版本,是有篇報道中曾寫,老栗第一次看到“面具”后沒有說話,第二次還是沒有說話,過了一段時間才寫文章評價了這批作品。

曾梵志也說,他那時候能賣得出去的畫還是“協和醫院”,一段時間沒人要他的“面具”,直到最早買走他《協和三聯畫之一》的香港漢雅軒老板張頌仁出現在北京工作室,“筆挺西裝下面的血肉那么鮮活,可是已經那么全面被制定到中產的文化制度,和同時讓人自動投入到消費文化的欲望滿足的快感中,是那么真切。”張頌仁將當時畫出來的20幅早期“面具”帶到香港,為他舉辦了重要的個展“假面”,漢雅軒也在1995年成為曾梵志的第一個合作畫廊。

“我們主要是君子協定。不過他很守信用的。那是他第一次個展。我后來沒再辦‘面具展示,因為我認為彩色的面具畫沒有以前強。”

“梵志給我另外一個最大的驚奇是他第一次來香港的表現。他社交方面完全沒有問題,還立即把收到的畫款買了很準確的名牌服裝。我對名牌不懂,但在這點上發現他特別有魄力,敢投入,敢改變。我認為他這些重要作品是這個時代的視覺代表,所以一直舍不得放手,也不讓人知道還在我那里,哈。”張頌仁告訴我。

接下來的故事卻頗有點商界軼事的味道:“上海灘”服飾的老板鄧永鏘通過張頌仁買了一張《面具No.6》,將它放到自己在香港擁有的一家名流會所“中國會”。據稱鄧是4000美元買畫,卻花5000美元配了一個古董畫框,然后將它掛在一個所有來人抬頭就會看到的樓梯走道處。他告訴每一個來訪者,畫家畫的是查爾斯王子。畫中那個西裝革履的男子只手微曲放置胸前,象是準備與人握手之前的樣子,確實和人們從新聞照片上看到的查爾斯王子的習慣性姿態有幾分相似。幾乎所有看過畫的名流都相信了這個故事,并在畫前合影,畫和畫家因此也在更享有聲望的圈層為人知曉。“我畫的就是一個普通人。”曾梵志后來一直這么回應,但答案如何其實也沒人關心了,反正故事足夠吸引人。

江漢區

曾梵志的工作室里,為女兒布置了練習舞蹈的把桿和大鏡子。他其實也喜歡看女兒畫畫,經常向朋友炫耀她的進步,但從不當面表揚她。有一天臨出門前,女兒拿了張畫給他看,他覺得非常好,問這是你畫的嗎?真是張好畫啊。女兒第一回聽到父親贊她的畫,躲到一邊,激動得哭了。

在要不要女兒學畫這件事上,曾梵志一直很猶疑。他覺得搞藝術太磨人了,不愿意女兒將來做這個,可內心又很想讓她學好畫畫,“畫畫能讓人有一個和自己單獨相處的方式”。

他當年就是依靠繪畫,度過了漫長的少年。曾梵志從小是個長得好看的害羞孩子,不愿說話,不愛上學,是常人目光中的“問題兒童”。他父母都是印刷廠的普通工人,家住漢口老城中心,周圍就是漢正街、統一街那幾個市場,比較亂,街坊里面有被槍斃的,有抓起來坐牢的。他父母覺得小孩在這種地方只要不學壞就好了。曾梵志只喜歡坐在家里畫畫,他們心里就比較踏實。

15歲那年,初中沒上完,他就央求父母讓他退學。“我從小學到中學一直覺得上課很痛苦。我小時候屬于特別害羞的人,所以就畫畫來逃避。畫一個什么東西出來,我就開心,然后一到學校我就痛苦,想著趕緊放學回去,回去也不做作業,就畫我的畫。”

退學后他進了印刷廠,一邊上班,一邊用業余時間畫畫。在工廠期間他認識了一個比他大10歲,叫燕柳林的人。妹妹曾繁慧記得,她哥認識小燕以后,幾乎每天下午領著一大幫人來家畫畫。“十幾個人在客廳里畫畫,我經常在前面的小房里看書,家里安靜到可以聽到他們各自的筆在紙上的沙沙聲,我翻書的聲音都比他們響。畫完以后,他們會把各自的畫靠墻擺放成一排,由小燕主評,其他人稍后發言。”

曾梵志記得小燕第一次帶他去湖北美院,他很吃驚,簡直不可思議,怎么還有這樣一個學校,全部人都在那兒畫畫?小燕鼓勵他一起考大學,說你一定要把文化課補上來,否則畫再好沒用。他就去報了夜校的高考補習班,在那兒補了一年、兩年……每一年他的分數都比頭一年增加很多,但是離分數線總還是差一點。一直考到第四個年頭,小燕超齡了,曾梵志同時接到了廣州美院和湖北美院的錄取通知書,他媽收到一張就哭一回。

現在已經做了心理咨詢師的曾繁慧感嘆:“雖然那個年代沒有像今天這樣看重學業,但初中就退學的人,其實也沒幾個啊!我哥初二都沒有讀完就決定退學不讀了,成為職業畫家并有所成就已經是30年以后的事了,哥哥的早年其實很艱難,培養他和成就他需要一個家族和那個時代共同的成全。”

在湖北美院,他還是問題學生。當時學校要求他們去黃土高原和西藏、湘西、云南體驗生活,每次他都不太愿意去。“那時全國美展主流就是風土人情,因為不會涉及意識形態的問題,而我就特別反感:兩個星期去黃土高原,只能看個皮毛,我怎么體驗到那邊的生活呢?我的生活就在我身邊,我要畫跟自己生活有關的東西。”

曾住在醫院隔壁,因為有親戚在里面工作,他可以天天去用醫院的洗手間,而不用去擠街上的公共廁所。他每天看到那些病人和醫生,畢業創作的時候,就提出要畫這個東西,老師有點不高興,他就準備了兩套方案,把西藏的草圖交上去通過了,自己私下畫的是《協和三聯畫》,4.6米寬、1.8米高,當年算是巨幅,尺寸是根據他家門來量的,多一厘米都可能進不去。這幅畫明顯受到西方宗教繪畫的影響,參照了“圣殤”那種構圖,表現出普通人精神氛圍的復雜性。后來張頌仁由栗憲庭帶著來武漢為“后89中國新藝術展”選作品,以2000美元一幅買走了。這筆錢,也讓曾梵志有了做職業藝術家的勇氣和自信。

張頌仁憶起當年見面情形:“當時曾梵志剛從美院畢業,住在一所破落大洋樓的閣樓,窗外就貼著臨街的霓虹告示牌,感覺很詭異。他給我的感覺是個神經質的藝術家,很執著,但特別敏銳。他的‘醫院呈現的蒼涼無助很能夠表達當時底層民眾給我這個外地人的感受,所以立即就要求提供給‘后89中國新藝術這個展覽。”

“那時候我已經接觸到德國表現主義。學校有兩個圖書館,給學生看的和給老師看的。教師資料室每個月有新的國外期刊,各種畫冊,所以我們會盡量跟老師搞好關系,好去里邊看書。全資料室只有一本《世界美術全集》,永遠都借不到,去得再早也借走了。我想看的其實就是里面那塊肉,蘇丁畫的肉。”對這塊肉的癡迷,還有家門口小街盡頭的那個肉鋪,這些都在90年代后期走上曾梵志的畫布,變成了《肉》《人類和肉類》。他故意把人的顏色畫得和肉一樣,這后來也成了他的繪畫特色。

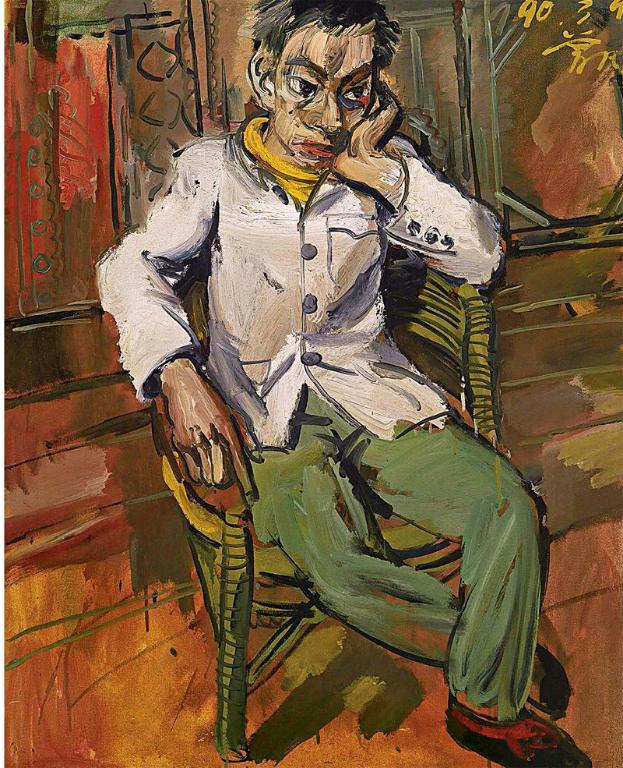

他畫肖像的感覺也是大學三年級找到的。他有一張畫叫《憂郁的人》,一張青年肖像。1993年他把畫賣給了一個臺灣基金會,他回憶“當年為了吃飯,誰要買任何東西根本不猶豫”。

畫的是他的同學周寧。他老是自己一個人待著,不是很高興的樣子。曾梵志用一瓶啤酒和一盒午餐肉,說服了對方給他做模特。“我搬一把椅子放在窗前,當時房子很小,我站在離他一米遠的地方畫。他一上來就做了這么個動作,我說別動,你這個動作就是我一直想畫的。我畫得渾身發熱。在這之前,我畫畫從沒有過這種感覺。”

2012年,他用特別高的價格把那張畫從拍賣會上買了回來,1100多萬元。當時有很多人傳言他是自己送拍,再做一個高價把它買回來,他也懶得去爭辯。

草場地

2008年后曾梵志持續創造的拍賣紀錄是從一張《面具系列No.6》開始的:這幅畫在2008年香港佳士得春拍上以7536萬港元成交,成為當時中國當代藝術家作品拍賣的最高紀錄。

但在旁觀者眼里,2008年對于曾梵志來說,更重要的大事記恐怕還有世界級當代藝術收藏家、佳士得拍賣行的最大控股人弗朗索瓦·皮諾對他工作室的造訪。可以說這位法國富豪是現今全球當代藝術界最具影響力的人物之一,他在威尼斯相繼擁有了自己的兩座私人美術館——格拉西宮和舊海關大樓,他也被披露出是數件引人矚目的藝術交易的主導者。

2008年皮諾到北京,拜訪了一些藝術家。據說頭一天他們拉了一個名單,請上面所有的藝術家吃飯,曾梵志缺席了。第二天,皮諾在旅法藝術家楊詰蒼和他法國妻子的陪同下,單獨去參觀了曾梵志的工作室。不管是旁人所以為的精心邀請,還是皮諾主動到訪,彬彬有禮的曾梵志和他布置講究的工作室,應該給皮諾留下了與之前一天聚會完全不同的印象。據曾梵志說,皮諾那天顯得很高興,當場表示想買幾幅作品,但曾梵志自己有個規矩,來訪的藏家一次只能買走一件。不過那天曾梵志因為路上出了小事故,比皮諾約定的時間遲到了一個小時。“為了表示歉意,我最后賣給他兩幅。”藝術家對藝術創作和商業市場所表現出來的掌控能力,成為日后合作的開始。

“因為皮諾,他進入了另一個更高的圈層。”一位藝術圈人說。在紐約,有人目睹曾梵志參加的飯局,都有鄧文迪或章子怡這樣的明星人物在場。

2009年,曾梵志在國外做了兩個個展,一個在紐約阿奎維拉(Acquavella)畫廊,另一個是西班牙巴塞羅那的Godia基金會。全球知名藝術網站Artprice公布的2009年拍賣價格500強名單中,他躍升為中國第一、世界第六。2014年2月,巴黎市立當代美術館以他們所稱的“首次采用與歐美藝術家完全對等的方式”為曾梵志舉辦了法國回顧展,39件作品,其中有向尤倫斯夫婦借展的《最后的晚餐》,達·芬奇畫中的13個人物都被換上了戴面具的少先隊員,圍在桌邊吃西瓜,被西方解讀為對中國社會在90年代經濟改革時期的現實隱喻。2001年這幅晚期“面具”完成后,就被尤倫斯夫婦直接收藏了。而在和美術館借展簽約后,尤倫斯夫婦將畫送拍2013年香港蘇富比夜場,1.8億港元的成交價格讓曾梵志成為亞洲最貴藝術家,但也受到部分西方媒體對尤倫斯夫婦這次拍賣在學術平臺和交易路徑之間投機的質疑。

2011年,以強勢和高調著稱的全球畫廊大腕高古軒宣布,曾梵志成為他們代理的唯一一位中國藝術家。“梵志的手法與意象都跟西畫很密切,可是內容與感情又完全屬于中國這個時代,更準確地說是這個時代的心靈。至于高古軒畫廊,曾梵志當然是他們的理想合作伙伴。”張頌仁說。

2014年10月22日,曾梵志的抽象風景畫《從1830年至今》在當代藝術家從未進入過的盧浮宮德儂廳展出,致敬德拉克洛瓦的《自由引導人民》。曾梵志告訴我,這個計劃前后搖擺了兩年,中間幾乎要放棄,沒想到還是實現了愿望。“盧浮宮希望中國藝術家參與。這里面有皮諾先生的關系,也有佳士得另外一位亞太區主席高逸龍的努力。”

皮諾來訪時,曾梵志其實剛搬到草場地沒多久。早在1995年,他在遙遠的燕郊花15萬塊錢買了兩畝地,2000年搬了過去,有了一個自己的小院子。在那個工作室,他徹底告別已經畫了10年、但令他感到激情衰竭的“面具”,轉向實驗“肖像”和“抽象風景”。2000年他由中國園林和傳統書法而開始迷戀純線條,并由此形成一組全然抽象的作品,但直到4年后,他才正式畫出“以線條召喚出風景的形象”。燕郊時期,他也和其他同行一樣,全程經歷了中國當代藝術市場令人瞠目結舌又不免心醉神迷的瘋狂暴漲。2006年前后,藝術圈里仿佛所有關系都是開放的,成功看起來垂青每一個人,直到2008年金融危機。

2007年12月,曾梵志有了草場地現在這個工作室。在一些人印象中,他在2007~2009那幾年看似和國內的藝術圈日漸疏遠,成為奢侈品牌活動和時尚雜志封面上出鏡最多的藝術人物。有國外藏家向媒體描述第一次在畫展上看到的曾梵志,穿著精致而講究,安靜地靠在一根柱子上,抽著著名的Partagas D4雪茄。他精心打造的草場地工作室,被時尚雜志列舉了幾乎每件畫具、家具和器物的品牌,從玻璃茶幾上專門定制的白色蠟燭,咖啡幾上陳列的全球限量版雪茄盒,建筑大師勒·柯布西耶設計的馬毛躺椅,到畢加索也用過的瑞士品牌畫箱……但走進他的工作室第一眼我們也能看到,一個極其講究的西式閱讀架上,一本翻開的《元代繪畫全集》和一張以頭版刊登他個展“散步”報道的國外報紙被工整地并列擺放,他新近從巴塞爾買到的珂勒惠支的農民起義題材的珍貴素描,都在他目光隨時可以落到的地方。

“在三里屯和新源里時期,我經常去他的工作室。他工作非常有規律,白天畫畫,晚上有時約朋友吃飯。因為他的畫法,一旦開始一張作品就必須一直畫完,所以他是在非常高強度時間段里工作。后來在草場地,我們見面相對少一些,他好像也不愿意別人看他畫畫。我估計畫畫是他自己和自己相處的時間吧,所以他要維持一種封閉的狀態。但是我每次去,很多時候他是一個人在工作室里聽著音樂,音樂聲很大,好像可以把他自己和世界隔開。我猜想,時尚雜志也好,社交場合也好,在今天,不僅是曾梵志,對于很多藝術家都是一個工作。好的藝術家是能把這兩者分開的,而不是顧此失彼。這是20世紀藝術生態非常重要的一個變化。”皮力說,這30年,他們趕上國際藝術界在80年代末之后對中國的興趣,趕上了隨后國際上中國藝術市場的崛起以及中國本土資本新貴開始推崇中國當代藝術。這個時機不會再有了。但這種特殊的地位也成為人們,包括專業人士解讀他們的一道屏障。“喜歡他們的人和討厭他們的人的理由都是一樣的,就是‘價格高昂。”

“如果自己是個光腳的,就沒有什么拘束了”

“藝術家的‘自我如果保護得不好,你沒辦法去創作。”

文 曾焱

“揮完一天胳膊,晚上根本抬不起手來”

三聯生活周刊:我們看到的這樣一張巨幅“抽象風景”,你一般需要多長時間才能完成?

曾梵志:就講這張畫吧(放在工作室里的《無題》,4米×7.2米),至少需要一個月時間。前面幾天,特別是頭三天,那跟打仗似的,非常辛苦,可能一天的工作量至少需要12個小時,不能休息。倒不是說我規定自己畫12個小時,其實我的體力也沒有那么好,但是像我這種畫法,它必須是在顏料沒有干的時候完成第一個步驟。比方說夏天很熱,我不敢開空調,因為空調會讓干的速度加快;我想休息的時候,要做一個塑料的罩子把它給扣上,讓里面不要有空氣流動,讓它干得慢一點,這樣我中午可以休息一個小時,吃飯。第二天一大清早我進了工作室,馬上就讓助手把罩子打開,又開始工作,又是12個小時,連續那幾天都是十幾個小時的工作量。像你現在看到的這么大幅的畫,我現在沒法畫了,體力跟不上了,我怕從上面掉下來,因為我是站在一個大的升降梯上工作,不斷沖上去跳下來。還有我拿這么寬的刷子,蘸上顏色后非常重,揮完一天胳膊,晚上根本抬不起手來。

像這樣大的畫,我可能畫了有6張。當時畫的時候,我老覺得馬上還可以再畫一張,現在過去幾年后,發現再想畫卻下不了決心。真的有些事情一到年齡你就很難再回頭去做。

三聯生活周刊:像你這種畫法,恐怕無法像一些觀念繪畫那樣,借助助手來完成。

曾梵志:我是特別討厭助手畫畫的。我曾經為這個事情跟別人爭得差點打起來了。我記得是在香港,張頌仁為他的漢雅軒做三十還是幾十周年慶典,一幫藝術家聚在了一起。我說我反對助手畫這個東西,在場很多人不同意我的觀點,說那是一種觀念。但我認為繪畫和其他觀念藝術不一樣,每一筆都代表著藝術家的情感,如果讓別人去幫你完成的話,我是不認可的。大家在那兒爭論,最后等于我一個人孤立了,因為當時很多都是助手在畫畫。我那次大概也喝多了,開心嘛,大家都喝多了,想說什么說什么。

三聯生活周刊:你的“致敬”系列大多是借用或轉敘西方大師的經典圖式,比如丟勒的兔子、米開朗基羅的素描,這個方法好像在30年前“85時期”就被不少藝術家嘗試過。現在你重新用這樣的方式來繪畫,有沒有顧慮?畢竟大家對這些經典很熟悉了,感覺不一樣了。

曾梵志:就像我前面說的肖像畫一樣,我必須要保持住自己的狀態,一拿起筆就可以達到最好的狀態,所以我在審美上一直是拼命往回追,不管走得多遠了,我一定要回頭去研究文藝復興的東西,去看宋、元的東西。我畫米開朗基羅的這種素描,因為我最喜歡的就是他的素描。《拉奧孔》也是,兩三千年前的一個雕塑,里面這種悲劇性力量的東西一直影響著整個美術史,它影響米開朗基羅,影響到很多人,包括我。所以我覺得重新回到源頭去思考、去尋找的話,對我個人來說就是挺有意思的。

但是我畫《兔子》,并不是說就在重復畫一個丟勒的《兔子》。如果你看過丟勒畫作,會發現他原稿其實就這么大點一張素描。我開始是畫一個兔子,再往上面覆蓋抽象風景,畫著畫著,就把兔子的形態抹掉了,我眼睛里面已經不看這個東西,我其實在畫自己的另外一種情緒了,在畫風景,我們所說的美國抽象表現主義;但是兔子也還一直在風景里面,那是我喜歡的一個符號。然后等遠距離一看,發現兔子被我畫得找不到了,這個時候我再用簡練的手法,去把它從線條里面找出來。所以你們看到的這些筆觸和線條,始終穿插在一起……我就是反反復復地去畫這么一個圖像。畫什么不重要,過程很重要。

《兔子》是我第一張用這種構圖來畫的作品,4米寬、4米高。畫完以后我自己覺得挺有意思,馬上接著一、二、三,連續畫了好幾張。當時我是想要送去倫敦展覽,皮諾看了以后,希望我先去威尼斯他的舊海關大樓展出。這批作品后來被幾個收藏家分頭買走了,皮諾拿到了那張《兔子》。

三聯生活周刊:這個系列現在差不多告一段落了嗎?

曾梵志:沒有說停下來,肯定還要畫一段時間,和“紙上作品”同時進行。我通常幾個階段穿插在一起。我會提前幾年就著手去畫新的東西,因為我必須要保持一種新鮮感,如果讓我天天重復,可能最后就變成一個手在而心不在的狀態。

三聯生活周刊:《拉奧孔》是其中最新完成的一張嗎?和其他幾張“抽象風景”相比,看起來你好像沒有特別去用線條“破壞”它。

曾梵志:我們小時候學畫畫的時候,首先就是畫拉奧孔的石膏像,所以對這個痛苦面孔記憶太深了。我一直都想通過某種方式來重新畫這張畫,但真的開始畫以后,過程中極度痛苦。比方說,畫丟勒的《兔子》我是可以改變它的,但畫拉奧孔我卻沒辦法。畫的過程中我完全被它的形象給吸引住了,我想把它破壞掉,就是沒辦法破壞得了,然后我就陷在一個不斷較勁和掙扎中……這其實是個特別有意思的問題,拉奧孔的形象太強大了。

“我畫的弗洛伊德這種肖像,很可能這輩子再也畫不出來了”

三聯生活周刊:有文章介紹你在2000年左右開始對中國傳統繪畫有意識地去了解和研究,對你后來的繪畫也有一些影響。2000年你個人大概是在一個什么樣的狀態中?

曾梵志:2000年我把工作室從北京新源里搬到燕郊那邊去了。我有了一個小院子,開始對園林感興趣,對山石、植物自然也會多看一些,經常會去蘇州。看多了以后,再回頭去看傳統水墨畫,就突然有感覺了,我以前看那些畫是覺得非常枯燥的。那個時期我開始研究宋代、元代的繪畫,慢慢慢慢看,宋徽宗一張《聽琴圖》,我真的是掛到家里面整整看10年。也看書,像徐復觀的《中國藝術精神》,對傳統的東西越來越著迷。我也開始喜歡收藏古董,收藏石頭,去想象古人的審美。

80年代的時候,覺得西方一切都是好的,中國一切都不好。我們湖北美院油畫系隔壁就是國畫班,我們總是嘲笑他們,根本不愿意去看他們畫的畫。現在想起來,當年教水墨畫的都是年齡很大的老師,有些還挺厲害的,應該跟著學學。

三聯生活周刊:無論中西,一個人對自己造園有了想象,實際上也是一種身份的帶入。我想你那個時期可能不僅是審美發生變化,世界觀和生活方式可能整個都在改變?

曾梵志:我覺得是這樣的,可能也是年齡增長的原因。我現在52歲,對事情的看法就跟以前完全不一樣。2009年我畫了兩張覺得挺有意思的作品,就是那雙皮鞋《靴子》,還有一張自畫像——把鞋脫掉的那張。2009年對我來說是很重要的一個時間段,經歷了很多事情,人生的各種起伏變化,在某些方面突然就覺悟了。我畫自己把鞋給脫掉了,就是因為武漢人愛說一句話“光腳不怕穿鞋的”。我其實是想讓自己放下,不要有太多負擔,我覺得如果自己是個光腳的,就沒有什么拘束了。

進到展廳里《散步》是第一張,第二張就是《靴子》,其中存在很有意思的一個對應關系。其他人導覽可能不太注意到這一塊,但是我在布展時和策展人交流過這樣的想法。《散步》是我當年給那張畫起的名字。1990年我第一次做個人展覽印了一個小冊頁,就拿那張畫做的封面。皮道堅老師還給我寫了一篇文章,那是第一次有人為我寫文章。我那時大學三年級,取名《散步》是因為覺得自己在創作的過程中就像《散步》一樣,屬于非常自由的一個狀態。當時的風氣是請人寫文章一般都要付錢,我沒錢,至少要送點東西吧,我就跟皮老師說這張畫我自己最喜歡,我把這張畫送給你,而他也一直保留到現在,這次展覽我找他借過來了。

很多藝術家都喜歡畫皮鞋,像凡·高,我看過凡·高畫的皮鞋,破得簡直是不行了,我覺得那雙鞋肯定是他走過無數鄉間的路,畫了很多畫。但我畫的那雙鞋非常新,是一雙國外高級定制的皮鞋。我有很多這樣的皮鞋,我也比較喜歡皮鞋。我有次跟我女兒說,你知道爸爸為什么經常愛給你買皮鞋嗎?我女兒說不知道,我說因為爸爸在15歲的時候還只有一雙布鞋,如果穿得特別臟了,要洗了這雙鞋再等它干。

三聯生活周刊:其實很多人對你的了解停留在“面具”系列,包括2013年那張《最后的晚餐》,拍賣過億元成為中國當代藝術最高價格紀錄。

曾梵志:我1994年開始畫“面具”,一直畫到2004年,畫了整整10年,170張。拍賣公司就天天拿那幾張畫翻來覆去地拍,拍出一個高價,他們就做一次廣告,寫文章說曾梵志拍了多少多少錢。我其實也非常反感,但是沒辦法。別人覺得我只能畫這種畫,其實“面具”只是我整個30年過程中的10年,而且這10年我同時也畫了其他作品。這次布展我就有意把“面具”系列給打破掉了,我把它放在我的肖像作品里面,因為一開始也是畫肖像,只不過是戴了面具的肖像而已。我從1999年開始更多地畫那些肖像,2001年做了第一次肖像作品的展覽,叫“面具之后”,其實我那個時候就有點討厭這種帶有符號性的東西了。這個主題你已經完全消化掉了,后面是毫無意義的重復,我覺得應該徹底放棄。

三聯生活周刊:我發現你的肖像幾乎不畫女性?

曾梵志:畫過幾張。但為什么不愿意多畫呢?因為我畫的形象不好看你知道嗎?所以我一般愿意去畫男性。也有女性朋友讓我幫她畫,我畫得特別痛苦,因為我有自己特別的造型手法,先用筆,然后用刀,等于整個把筆觸抹平了。如果脫離這種手法而一味要畫得漂亮的話,對我來說這個工作就變得很痛苦。我給我女兒畫過幾張素描,每次畫完以后,我女兒都說給她畫得是不是年齡大了一點?她才14歲,我畫出來的感覺是有20歲那種。還有人問你不畫女性是不是同性戀?我說不是。

我畫的很多肖像,眉毛之間這個地方是緊鎖的,眼睛是盯著你看的,你走得偏一點,它還是看著你。我畫勞倫斯的時候,跟他提出唯一的要求就是“我看你的時候你也看著我”,在畫的過程中,一定要對視我的眼睛。

三聯生活周刊:“肖像”系列現在結束了?

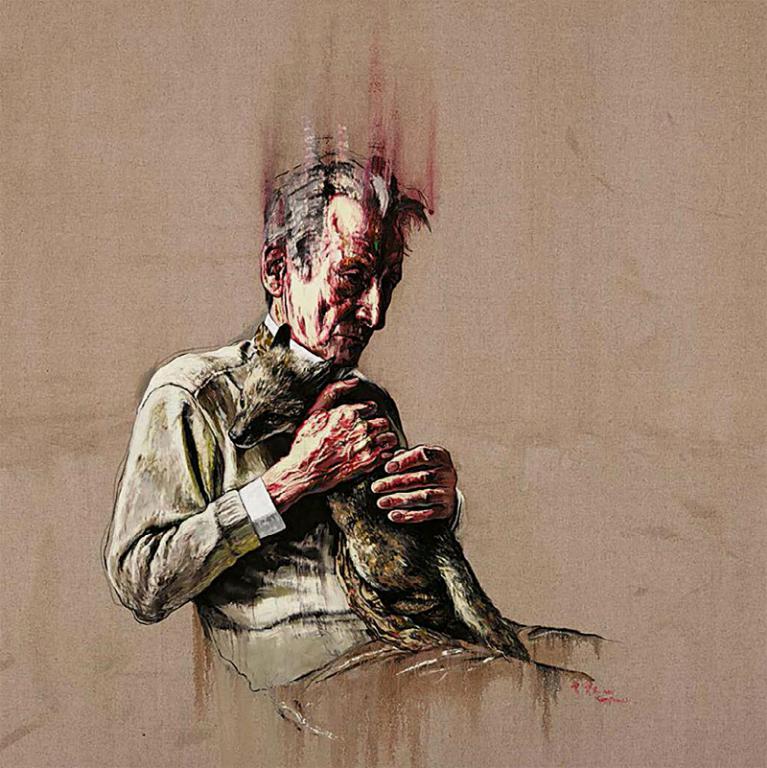

曾梵志:也還在畫,但畫得少了。我隔一段時間必須要去畫一張肖像,因為我偏愛肖像,但幾個月不畫,技術可能就慢慢會退化;如果一年不畫,肯定得用多一年的時間把它給撿回來。所以我要一直保持,不能讓它變得很陌生。我畫的弗洛伊德這種肖像,很可能這輩子再也畫不出來了,當時是很巔峰的時候,連續畫了好幾張肖像作品,然后在自己狀態最好的時候畫了弗洛伊德。我畫他的時候,我內心也在想這樣一個問題,就是一定要把他內在的某種東西給畫出來,畫完以后我覺得達到了自己最滿意的效果。我還說一定要想辦法把這個畫讓弗洛伊德看一眼,那時候他還活著,跟我同在紐約的阿奎維拉畫廊。我當時跟這個畫廊合作和簽約,就是因為喜歡弗洛伊德。但特別可惜,剛畫完他就去世了。

“我覺得解釋這件事特別難”

三聯生活周刊:像這種4米×4米的畫幅是很少見嗎?它對繪畫者來說有什么挑戰?

曾梵志:很少人會這樣畫,因為麻煩。有人畫3米×3米的,或者2.5米×2.5米,這種尺寸比較多。從古代到現代,我看也只有當代藝術家會把畫畫得很大,但通常是橫著拉,很少人愿意畫成方的,我也不知道為什么。我當時是在畫那張《兔子》的時候,突然想要這樣一個方的大尺寸。我以前畫的都是2米×2米,或者2.5米×2.5米,最大也就是2.8米×2.8米,因為再畫大了以后,根本沒法搬動。我現在畫室的門是按照這種尺寸設計的,畫從我這兒可以出得去,但別的地方你可能進不去,所以很麻煩。但這個尺寸的視覺效果真是非常非常強烈,你近距離站在旁邊,視線永遠會在畫面里面,上下左右都在畫面里面,你人很容易給吸引進去。

三聯生活周刊:一定要這么大尺度才能呈現你的想法嗎?

曾梵志:對。如果是那種小品性的東西,想表現一個特別龐大和豐富的想法就很困難。西方油畫講究這種尺度和張力。東方的紙上作品可能不需要那么大,通常就是手上拿著看這個距離,以小見大,靠自己去想象,你可以把它想得無限大。我這幾年一直徘徊在這兩者之間,在思考這個問題。

三聯生活周刊:你說自己這些年的繪畫有五次大的轉變,也在“曾梵志:散步”這個展覽中做了呈現。每一次想要尋求轉變的階段,如果看不到方向,會不會陷入焦慮?怎么解決?

曾梵志:中間有,但這種焦慮是很短的。我從來沒有去說我要轉變了,然后把前面畫的都停頓下來。我通常是在前一個系列的創作過程中,突然找到一個點,順著它往前走,但是我不會把前邊停下來,不會有完全找不著方向的空白期。我一開始的習慣就是畫著畫著,突然通過幾張畫,轉變到另外一種畫,這是特別自然的一個過渡。然后我就不想回頭了,永遠不回頭,因為對之前的東西完全沒了興趣也沒有感覺,我的所有興奮點都到另外一條岔道上去了,而且那條岔道是越走越寬。

三聯生活周刊:談論當代藝術,特別是中國當代藝術,人們比較容易去關注藝術家的作品里是不是具有社會批判意識或者承擔某種意義。這在你的“協和醫院”和“面具”里面也看得到。但在后期畫作里,比如肖像、“抽象風景”和紙上作品幾個系列,這種東西好像越來越少,逐漸消失。

曾梵志:以前我們畫得可能很明顯,關注社會、關注人性,其實后來也還一樣,關注自己內心的一種真實狀態,但不再刻意要畫出什么樣的畫。我覺得這是特別自然的一種狀態,年齡增長,對什么東西有興趣一定要特別忠實,不能說要永遠像某一種類型的藝術家。

三聯生活周刊:那么你理想中的藝術家應該是什么樣一個狀態?

曾梵志:反映自己真實內心的一個狀態。怎么想的就怎么創作,不要受外界太多影響,保持一個強大的自我——我就走這條路,我不要一直調整自己。不管別人的說法是對還是錯,一去調整了,你的自我就失去了,肯定就不是一個好的藝術家。

三聯生活周刊:某些階段,外界對你作品高價的質疑或者說不同聲音,會不會也大到讓你覺得很難忍受?

曾梵志:我覺得沒有那么嚴重。你看這段時間我的微信朋友圈是開著的,因為所有的朋友都過來看我的展覽,我要接待他們,給他們點贊。但平時我是把朋友圈長期關閉的,我也不看微博,我不受外界影響。以前有工作室的同事幫我看,說曾老師有一個微博天天在罵你。我說你們以后不要把這個東西給我看,罵我也好,說我好也好,都不要給我看。從此以后就沒有任何人跟我說這些了。我活在我自己的世界里面,我覺得挺好。藝術家的“自我”如果保護得不好,你沒辦法去創作,真的。

三聯生活周刊:每次采訪之前,我會搜索采訪對象的資料來研究,我發現你是比較特殊的,你極少出現在其他同時代藝術家的回憶文字里,你自己也很少留有文字談論什么。你的名氣很大,作品價格很高,但相對來說又像是一個隔膜于中國當代藝術群體性記憶的一個人。

曾梵志:可能是這樣的。我自己不愛寫東西,我也寫不好,對自己的作品——包括現在的紙上作品——也不想輕易地去定義它們。我只負責創作,很難去負責解釋。我覺得解釋這件事特別難。我可能在畫的過程中突然有了一點想法,但我又不是特別愛寫下來。他們老說你應該錄音,想到什么錄下來,但我沒這個習慣。(本文圖片由曾梵志工作室供圖)