“空軍二號”,副總統候選人與美國大選

劉怡

與面向全國選民、意圖獲取社會各階層最廣泛支持的總統候選人相比,副總統通常帶有更強的黨派性和地方性色彩,在國會博弈中地位不容小覷。在最高權力的分享和繼承中,副總統同樣占有一席之地。

2016年9月中旬,當民主黨總統候選人希拉里身陷“健康門”疑云甚至被懷疑無法支撐至選戰結束時,美國公眾和媒體仿佛是恍然大悟地發現,這世上還有一個名叫蒂姆·凱恩的人——副總統候選人。58歲的凱恩參議員擔任過里士滿市市長、弗吉尼亞州州長和民主黨全國委員會主席,行政歷練比希拉里和特朗普都來得完整,也比那兩位古稀老人年輕得多。作為職業政客和競選高手,他在過去18年里的4次重大選戰中無一失手,僅僅在2008年的民主黨副總統候選人黨內提名中不敵喬·拜登。凱恩的天主教背景、對擁槍權和工會利益的有條件支持態度使他在南方各州中頗受擁戴,這是希拉里選擇他作為競選搭檔的主要原因;而他在環境保護、醫療保障、外交政策乃至LGBT權益問題上的表態,又與民主黨黨內的主流話語高度一致。一般認為,假使希拉里在贏得大選之后因健康狀況惡化或其他原因不能視事,作為第一順位繼承人的凱恩至少可以扮演好中規中矩的“太平天子”角色——一個年輕版的拜登。

2016年7月29日,民主黨正副總統候選人希拉里和蒂姆·凱恩在賓夕法尼亞州哈里斯堡的助選集會上

無獨有偶,在勝選演說接近尾聲時,共和黨總統候選人特朗普終于想起來要感謝他的搭檔和副手邁克·彭斯。他們兩人私下并不熟悉:57歲的彭斯起家于中西部制造業大州印第安納,曾任6屆眾議員、一屆州長和眾議院共和黨黨團領袖,被認為是當今美國政壇最保守的地方政治家,與常居紐約、游走于兩黨之間的特朗普大相徑庭。在共和黨黨內的初選中,彭斯支持泰德·克魯茲,特朗普的“猥褻錄音門”曝光后,他曾公開表示不愿為這類言論辯護。但和特朗普的另外兩位備選副手紐特·金里奇(眾議院前議長)以及克里斯·克里斯蒂(新澤西州州長)相比,彭斯至少沒有明顯的道德瑕疵,政見也足夠清晰。當擁有大量“歷史遺留問題”的特朗普面臨公眾的非難時,呆板但表里如一的彭斯可以起到中和作用。

擁有“空軍二號”專機、在白宮西廂設有固定辦公室的美國副總統,在選舉政治和日常國務活動中扮演的就是這類次要但依舊不可或缺的角色。作為聯邦政府中僅有的兩位通過選舉產生的首長之一,副總統在參議院投票陷入僵持局面時擁有最終決定權,也像總統一樣擁有自行選任的整套幕僚班底。在外事活動中,副總統造訪的中小國家的數量遠遠超過總統本人,有時還會介入重大外交以及內政決策的操盤。而憲法第二條關于總統繼任問題的規定,則為副總統在總統身故、辭職或遭到彈劾時直接遞補提供了法理依據。從1841到1974年,共有9位副總統以遞補繼任的方式入主白宮,其中包含有杰拉爾德·福特這樣從未經歷過任何公眾投票的特殊人物:比美劇《紙牌屋》中的安德伍德早了整整40年。

鑒于特朗普在政府運作和國會政治方面經驗極度匱乏,并且從未擔任過需要長期維持高強度工作的政府公職,在2017年正式上任以后,彭斯作為代理人和中介者的角色或許將更為突出。但這并不意味著他在未來親自競選總統時擁有更大的獲勝希望——從1796到1988年,僅有4位副總統在任期屆滿后直接投身總統選戰可以如愿勝出,而理查德·尼克松、阿爾·戈爾這樣的風云人物卻無不敗走麥城。時勢的需求有時比具體的政治經驗更為重要,這或許也是彭斯在2016年只能屈居“空軍二號”的主要原因。

“平衡者”副總統

1789年通過的美國第一部憲法,在第二條中對行政部門及其首長的職權和選任方式做出了規定。其中關于副總統的內容包括:副總統與總統的任期皆為4年,同樣須經選舉人團投票產生。副總統候選人在年齡下限、出生時的國籍以及在美國境內的居住時長方面不受與總統候選人相等的限制,當選后向國會宣誓就職,并兼任參議院議長。在參議院表決中出現贊成票與反對票完全相等的情形時,副總統擁有最終裁斷權。如遇總統被免職、死亡、辭職或其他喪失履職能力的情形時,其職權應移交給副總統。副總統在犯下叛國、受賄或其他罪行時,同樣會遭遇彈劾;一旦參議院投票確認其罪名成立,副總統隨即被免除職務。1789年,《獨立宣言》簽字人之一、聯邦黨領袖約翰·亞當斯當選為美國第一任副總統。

1995年,參議院多數派領袖鮑勃·多爾、副總統戈爾、總統克林頓和眾議院議長金里奇(左至右)在白宮商討聯邦政府預算問題

但在合眾國初生之際的1789年,美國還只有聯邦黨這一個相對成熟的政黨,首任總統喬治·華盛頓則樂于維持無黨派的超然地位。這使得各州代表在草擬憲法之時,沒有對總統、副總統候選人的黨派屬性做出區隔,只是籠統地規定獲得最多選舉人票者當選為總統,第二多者為副總統。結果在1796年的第三屆大選中,聯邦黨候選人亞當斯以71張選舉人票的成績勝出,得票數第二多(68張)的卻是他的頭號政敵、民主共和黨(反聯邦黨)候選人杰弗遜,于是杰弗遜被迫屈居為副總統。接下來的4年里,雙方各自以聯邦政府和參議院為戰場,彼此攻訐不已。1800年的第四屆大選出現了更離奇的情況:民主共和黨的兩位候選人杰弗遜和伯爾同樣獲得73張選舉人票,皆高于聯邦黨的亞當斯;按照憲法規定,此時應由眾議院投票裁定兩位勝利者的職權分配。但聯邦黨控制的眾議院刻意在杰弗遜和伯爾之間營造平衡,結果誰當選總統、誰成為副總統居然經過36輪投票方告決出,嚴重影響到了選舉制度的正常運轉。

有鑒于此,1804年美國國會通過了憲法第十二項修正案,明確規定:副總統候選人的參選條件應與總統一致;選舉人團對總統和副總統候選人的投票表決須分開進行。盡管這項修正案依舊沒有規定總統和副總統須來自同一黨派,但由于各大政黨在做出提名時,會有意識地把最具競爭力的政治家設定為默認的總統候選人,因此副總統的選舉結果實際上完全取決于總統能獲得的選舉人團票數,矛盾就此化解。從那時起至今,只有1824年大選依舊出現了混沌不清的局面:當時聯邦黨已經因為喪失民意基礎而式微,一家獨大的民主共和黨則分化成4個派系,各自推舉了自己的總統候選人。最終,邊疆州集團和新英格蘭集團選擇合流,推舉約翰·昆西·亞當斯作為唯一候選人并最終勝出,從而解決了接踵而至的副總統難題。但民主共和黨隨后也發生分裂,其中的敗選者重新組建了民主黨,即今日美國民主黨的前身。

在版圖變更極為頻繁、利益集團不定期分化的19世紀前半葉,無論民主黨還是輝格黨(共和黨的前身)都無法保證在每次選戰中提名的黨內巨頭在全國范圍內都具有足夠高的支持率。因此,征召具有全國性影響、黨派色彩較弱的戰爭英雄或政壇耆宿作為總統候選人,同時以本黨重要人物作為副總統候選人出征,形成互補和平衡,成為兩大陣營常見的策略。民主黨在1828年大選中提名1812年對英戰爭中的英雄安德魯·杰克遜出任總統,本黨資深領袖卡爾霍恩為副總統,不僅如愿勝出,還開創了長達12年的“杰克遜民主”時代。輝格黨方面隨即如法炮制,在1840和1848年分別提名哈里森以及扎卡里·泰勒兩位退役將軍參選總統,本黨的資深州長和眾議員約翰·泰勒以及菲爾莫爾則作為副總統候選人,同樣獲得勝利。類似的策略在一個世紀以后的1952年大選中再度奏效:共和黨提名“二戰”英雄艾森豪威爾作為總統候選人,這位將軍公眾聲望極高,但缺乏明顯的黨派性特征;作為平衡,年僅39歲的加州參議員尼克松被黨代會征召,成為艾森豪威爾的競選搭檔。與民主黨副總統候選人斯帕克曼相比,尼克松的履歷較為單薄,但他剛剛因為參與調查“錢伯斯―希斯間諜案”而聲名鵲起,已經將反共、反羅斯福新政、支持對蘇“遏制”等鮮明的保守派標簽和自己捆綁到了一起。尼克松的加州背景,則為共和黨時隔20年重返白宮立下大功。2016年共和黨選擇彭斯搭檔特朗普,同樣有補足后者的黨派性的考慮。

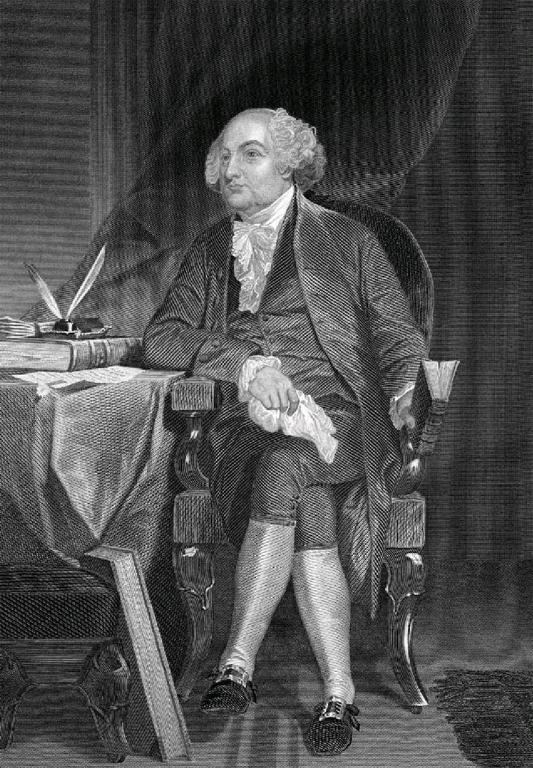

美國第一任副總統約翰·亞當斯。他在副總統任期(1789~1797年)結束后成為美國第二任總統

但“全國性總統加黨派性副總統”的組合僅僅適用于特定歷史時期。更多時候,總統候選人系由全國委員會從資歷最深或業績最突出的本黨政治家中直接遴選,此時反而是副總統候選人需要具備更多的差異性色彩。威廉·麥金萊在1900年角逐連任時,力排眾議地選擇剛剛在美西戰爭中博得大名的前助理海軍部長、紐約州州長西奧多·羅斯福(老羅斯福)作為自己的搭檔。后者出位的言行在共和黨內部頗有爭議,但在19世紀末深受新帝國主義理想鼓舞的年輕選民和工商業界那里卻是極富號召力的旗幟。最終,麥金萊―羅斯福組合如愿以償地拿下了28個州。老羅斯福的遠房堂弟富蘭克林·羅斯福在一生中經歷的4次總統大選中,同樣沿襲了這種差異化的搭檔策略:1932和1936年,他通過與保守的南方民主黨人約翰·加納加盟來平衡新政給國會造成的沖擊;當他需要一位堅定的自由主義者來支持介入歐洲戰爭的決定時,1940年時的副總統候選人變成了亨利·華萊士;而在戰爭即將結束的1944年,“左”傾色彩過于濃厚的華萊士可能使人懷疑總統對未來世界秩序的設計,于是相對保守的杜魯門成功上位。

另一方面,司空見慣的差異化搭配在特定情形下仍有遭致反效果的可能。2008年大選中,共和黨總統候選人麥凱恩為了彌補自己在共和黨右翼以及女性選民中的影響力劣勢,提名了阿拉斯加州女州長莎拉·佩林作為副總統候選人。但佩林在美國本土絕大部分地區知名度甚小,卻有著過于濃厚的保守派姿態、攻擊性十足的言辭以及一觸即怒的脾氣。結果,女性選民認為她是一個名實不副的男權主義者,報紙和電視臺諷刺她舉止可笑、極難相處,黨內大老對此也有非議。結果,民主黨的奧巴馬―拜登組合被視為革新與穩健的完美結合,順利勝出;共和黨的麥凱恩―佩林組合卻因為不協調的“拉郎配”色彩,慘遭滑鐵盧。佩林隨后成為共和黨保守派力量“茶黨運動”的領袖人物之一,這倒是很符合她本人的真實氣質:適合在精英政治圈中扮演激進的煽動者角色,但無法動員和爭取數量盡可能多的普羅大眾。

1996年大選中,志在連任的民主黨以克林頓―戈爾組合出戰共和黨的多爾―肯普搭檔。兩位民主黨候選人年紀都不到50歲,同樣是全球化運動、信息技術以及互聯網革命的鼓吹者,特質高度重合,顯然有悖于傳統的差異化策略。但他們的兩個對手分別是73歲和61歲的老人,精力衰頹、言辭古板,競爭力明顯不足。鮑勃·多爾企圖以一項幅度高達15%的減稅計劃博取選民的歡心,但克林頓明智地把這項計劃和共和黨眾議院議長金里奇不受歡迎的言論聯系到一起,暗示:減稅造成的聯邦政府收入下降,必將以削減醫療和社會保障預算作為代價,這是大部分選民所不樂見的。結果,多爾―肯普組合在投票中僅僅拿下19個州,凄慘落敗。考慮到多爾在1976年作為福特的副總統搭檔參選時已經輸過一次,他或許是美國選舉史上唯一一位曾先后作為副總統和總統候選人參選卻一次也沒能獲勝的悲劇人物。

遞補接班人

1789年憲法第二條對副總統在非常情形下接任總統的規定相當含混,憲法第十二項修正案對此也未能做出任何調整。三個比較棘手的問題是:當總統出現健康問題、被劫持或者陷入其他困境時,究竟由哪個機構或個人來判定他已無法履行職權;當副總統遞補接手總統職權時,其名義究竟是“代理”還是“繼任”;一旦副總統遞補成為最高領導人,空出的副總統職位應當由何人繼承。另一方面,倘若副總統本人被彈劾或主動提出辭職,其缺額如何遞補同樣是一個問題。只不過立國之初的美國政治家尚不曾慮及如此小概率的情形,因此在19世紀初,美國的總統制實際上完全是憑借運氣在維持正常運轉的。

西奧多·羅斯福在1900年大選中作為麥金萊的副手出征獲勝,一年后由于麥金萊遇刺,羅斯福自然遞補為總統

1812年4月20日,獨立戰爭老兵、時任副總統喬治·克林頓突發心臟病死于任內。由于憲法對副總統的遞補問題缺少相應的規定,并且副總統并不是一個極其重要的行政職位,因此到當年底新一屆大選結果揭曉為止,美國副總統始終處于缺位狀態。沿襲這一先例,當1814年時任副總統格里病逝、1832年底卡爾霍恩主動辭職、1853年威廉·金死于結核病之后,副總統一職沒有任何人接替。直到1967年憲法第二十五項修正案通過之后,杰拉爾德·福特才于1973年底經尼克松總統提名,成為主動辭職的副總統阿格紐的繼任者,并由國會投票批準。換言之,此前7位在任內病逝的副總統,其職位都無人接替。

更棘手的問題是總統本人病逝或辭職產生的缺位。1841年4月,哈里森總統在宣誓就職后僅僅一個月就因肺炎并發癥去世;根據憲法第二條,副總統約翰·泰勒將作為其遞補者入主白宮。圍繞泰勒的頭銜和法律地位,國會內部爆發了激烈的論戰。主流意見認為,泰勒僅僅是在下一屆大選產生新的正副總統之前,以副總統身份代行哈里森留下的總統職權,因此其名義應當是“合眾國代總統”。但泰勒堅持認為,他同樣是經過公眾投票選舉產生,并且參選條件與哈里森完全一致;在哈里森因病逝無法履職時,他已經成為“真正的”總統。當泰勒在宣誓儀式上自行決定使用“合眾國總統”的名義后,大部分議員表示了默許——畢竟,假如泰勒拒絕就職,將釀成更嚴重的憲法危機。但還是有數十位議員拒絕承認新總統的合法性:一直到泰勒屆滿離任為止,白宮所收到的若干公函所署的收件人依然是“代總統閣下”。

泰勒的自行其是雖然沒能化解副總統繼位的法理矛盾,但好歹留下了一項可資參考的先例。在他之后,當扎卡里·泰勒、哈定和小羅斯福在任內先后病逝,林肯和麥金萊遇刺身亡之后,時任副總統都以當然繼承者的身份宣誓遞補。但總統因健康狀況無法履職依然是一項麻煩的禁忌——沒有任何法律規定什么人可以對總統的身體狀況之于履職能力的影響做出權威判斷;而由于泰勒不曾啟用“代總統”這一名義,一旦總統宣布暫時離職去進行手術或治療,一旦他的身體康復,則遞補其職權的副總統是否應將總統職位交還同樣是一個問題。因此,大部分總統在健康問題上干脆采取高度保密的態度,避免國會中的反對者借機挑起事端。1893年,克利夫蘭總統以“度假”為名躲上長島的一艘游艇,在船上完成了口腔腫瘤手術。1919年秋天伍德羅·威爾遜因為中風導致身體左側偏癱后,更是發動了一波防患于未然的宣傳戰:報紙上出現了大量總統在第一夫人伊迪絲的陪伴下閱讀和寫作的照片,無法活動的左臂被小心翼翼地擱在書桌上,握筆的右手則靠在第一夫人身上。在辦公室接見國會議員時,威爾遜也是以一種別扭的姿勢斜躺在沙發上,說話慢條斯理,故作鎮定。在最后的一年半任期里,這就是他的日常工作狀態。

在傳媒業發展相對滯后,政府工作節奏也比較緩慢的19世紀,總統還可以通過減少公開亮相、以信函代替演講等方式掩飾自己的健康狀況,但在20世紀中葉以后,這一對策已經很難奏效。特別是在核大戰一觸即發的“冷戰”年代,總統有幾個小時不能履職都可能帶來嚴重的國際后果。1955年9月,艾森豪威爾總統就被迫面對這種困境:由于突發心肌梗塞、必須立即接受手術并臥床治療6個星期,他秘密建立了一項危機應對機制,由副總統尼克松、白宮幕僚長謝爾曼·亞當斯和國務卿杜勒斯三人在他住院期間代行日常行政工作,并向公眾公布自己的康復進度。但這依然只是一種臨時安排。于是在1963年,紐約州參議員基廷向國會提交了一項憲法修正案,要求立法規定總統不能視事時的一切應對流程。這項提案隨后和眾議院司法委員會草擬的另一項提案合并,在1967年正式生效,即憲法第二十五項修正案。

伍德羅·威爾遜總統(右)與其秘書喬·塔穆迪在白宮。為避免履職能力遭到國會的質疑,威爾遜在1919年隱瞞了他多次出現中風的病情

過去一個多世紀里令諸多美國政治家大感頭痛的法理空白,在這項修正案中終于獲得了填補:它規定總統在必要時可以向參眾兩院提交宣稱自己無法履職的書面聲明,并由副總統接替履行職權;一旦總統認定其健康警報或其他非常情形已經解除,同樣可以按照法定程序復職。但總統是否具有繼續履職的能力并不單純由其自身決定,一旦副總統以及半數以上的內閣成員判定總統的健康狀況已不適于繼續任職,同樣可以向參眾兩院提交由副總統遞補的書面聲明。副總統的缺位問題也在修正案中得到了明確答復:當副總統職位出缺時,總統可提名一名繼任者,在參眾兩院皆獲得半數以上贊成票后即可生效。

新修正案的最大受益者無疑是密歇根州眾議員杰拉爾德·福特。1973年10月,時任副總統阿格紐因為面臨逃稅和受賄指控,被迫自行辭職;兩個月后,尼克松總統提名共和黨眾議院黨團領袖福特為阿格紐的繼任者,在國會獲得通過。僅僅過了8個月,自己也深陷“水門事件”泥潭的尼克松被迫辭職,使福特成為美國歷史上唯一一位未經公眾投票選出的總統。這個事件給了政治小說家湯姆·克蘭西以極大的靈感,在1994年出版的小說《榮譽之債》的結尾,他設想了一個極端場景:一架波音747客機撞進正在舉行兩院聯席會議的國會山,殺死了剛剛獲得連任的杜林總統、大部分議員、最高法院全體法官以及半數以上的部長。新任副總統杰克·雷恩恰好在幾分鐘前離開,于是意外地提前遞補為最高領導人。

在有了明確的法理依據之后,總統因健康原因臨時交出職權的情形開始成為常態。1985年7月,里根總統在進行腸道腫瘤手術前,留下了一封授權副總統老布什在必要時代行職務的信函。不過由于手術過程順利,授權信并未生效。2002和2007年,小布什總統在進行結腸鏡檢查時,曾兩次授權副總統切尼臨時代行最高權力,總時長共計4小時20分鐘,這大概是美國歷史上任期最短的“臨時總統”。

上位之路不易

小羅斯福的第一位副總統加納曾經發表過一句辛辣的評論:“在美國,副總統的價值還不及一泡熱尿。”對大多數身體安康也無被彈劾之虞的總統來說,副總統除去在參議院開會以及出訪次要邦交國時可以發揮一點象征性作用外,價值實在不大,這也是歷史上諸多總統放任副總統一職空缺而不安排繼任者的主要原因。1961年之前,副總統在白宮甚至沒有自己的辦公室,日常工作主要在國會山完成,也沒有政府提供的正式官邸。直到1974年,新官上任的福特總統才批準將位于海軍天文臺附近的原海軍作戰部長(CNO)官邸改建為副總統官邸;又過了三年,卡特總統在白宮西廂為他的副總統蒙代爾正式安排了一間辦公室。不過天文臺的那處官邸正式名稱依然是“副總統官方臨時住所”,也依然由海軍撥款維護。

尼克松在1955年艾森豪威爾住院期間參與最高決策的經歷,是到那時為止二號人物僅有的與聞機要的機會。隨著憲法第二十五項修正案獲得通過,副總統作為總統無法履職時當然繼承人的地位獲得了強化,服務于副總統的行政班子也開始全面擴充。1969年,尼克松批準設立副總統幕僚長這一職位,全權領導副總統辦公廳的日常工作,同時具有總統助理的身份。嗣后又陸續設立了副總統首席經濟學家兼經濟顧問、副總統國家安全事務顧問、通信主管、媒體秘書等職位,班底規模接近200人。這個“影子內閣”的功能,不僅是在副總統于非常時期(總統身故、辭職或長期無法視事)接手最高權力時為其提供襄助,在平時也會為其提供外交和內政方面的建議和報告。這一點在戈爾和切尼兩位副總統任內表現得尤有意義:作為“克林頓新政”在信息產業和全球環保事業方面的推手,戈爾一直依靠獨立的幕僚班底進行相關政策的研究,并將其灌注到政府的政策締造議程中。卸任之后,戈爾繼續以非政府組織“氣候保護聯盟”主席的身份活躍于國際舞臺,并在2007年獲頒諾貝爾和平獎。迪克·切尼更是被視為美國有史以來權力最大的副總統——由于小布什總統在國際事務方面缺乏經驗,切尼大大擴充了其幕僚班底,并以越過國務院直接向總統提交報告和方案的形式干預決策運作。一般認為,2003年入侵伊拉克的最終方案,是由國務院、中央情報局以及國防部中的某些保守派官員和副總統幕僚長劉易斯·利比共同炮制的,伊拉克“正在制造”大規模殺傷性武器(WMD)的情報,最早也是利比向切尼提供的。2007年,由于挾私報復、泄露參與伊拉克核查項目的特工人員威爾遜夫婦的身份,利比被判處30個月的監禁,后獲緩刑。

2005年,美國總統小布什在白宮內閣會議室與眾議院資深議員召開聯邦大法官提名會議。畫面近處為副總統迪克·切尼,他被視為美國歷史上權力最大的副總統

盡管隨著時代環境的變化,副總統在行政決策中的地位和實際權力已經逐年上升,但在副總統任期結束后直接投身總統選戰依然是一樁成功率不高的冒險。究其原因,上一任總統通常會將其真正屬意的接班人或親信安排在國務卿、國防部長等更容易創造實際業績的崗位上;副總統人選通常只是黨內平衡的結果,未必能獲得總統本人的信任。即使卸任在即的總統愿意全力輔選,民眾對前任副總統也已經留下了“面目含糊的辦公室官僚”這一刻板印象,反而對選情幫助不大。美國開國以來,僅有約翰·亞當斯、托馬斯·杰弗遜、馬丁·范布倫和老布什四人得以在副總統任期屆滿后立即投身選戰并勝出,其中又只有老布什的案例是發生在選舉制度相對完備的20世紀,難度之大可見一斑。而老布什在1988年的勝利,與其說是自身滿意度夠高,倒不如說是對手杜卡基斯太弱——僅僅拿下10個州和首都而已。

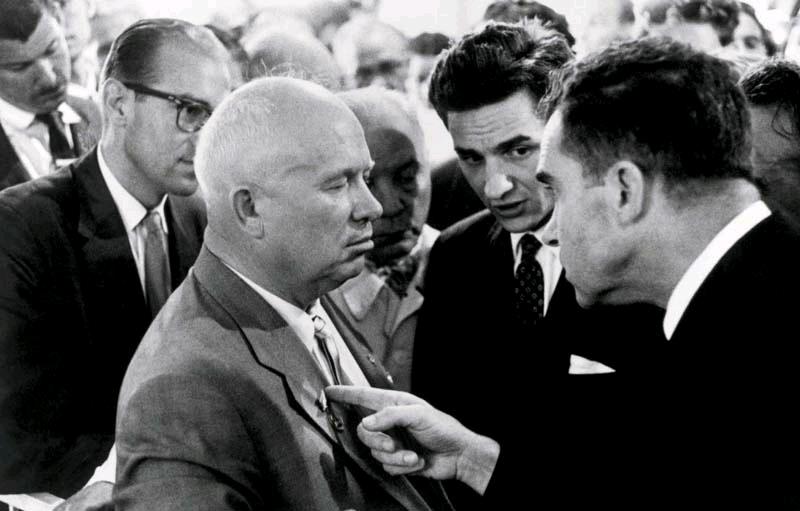

尼克松在1960年大選中的惜敗,是副總統嘗試直接上位最接近成功的一次。作為艾森豪威爾患病期間的代理人之一,尼克松已經積累了一定的行政經驗。1958年出訪委內瑞拉期間,他曾經沉著地面對反美示威者的辱罵和推搡,獲得了極高的贊譽;與赫魯曉夫的“廚房辯論”更是“冷戰”期間最富傳奇色彩的橋段之一。他的競選搭檔小亨利·洛奇出生于新英格蘭的政治世家,曾任駐聯合國大使,在黨內和全國都有不可小覷的人望。然而面對民主黨候選人肯尼迪以“革新”“新思維”為口號做出的挑戰,過分執著于既有長處的尼克松還是以微弱劣勢告負——在4個州以不到5%的差距輸掉了“贏者通吃”的選舉人票。他后來在回憶錄《六次危機》中不無恨意地宣稱,新出臺的電視辯論環節放大了肯尼迪在相貌和演講臺風方面的優勢。而尼克松再度挑戰白宮成功,則是整整8年以后的事了。

1959年,時任美國副總統尼克松(右一)與蘇聯領導人赫魯曉夫在莫斯科進行著名的“廚房辯論”

鑒于特朗普這位“政治素人”在從事行政工作和進行黨內利益協調方面的經驗實在欠奉,邁克·彭斯在2017年上任的新一屆政府中將扮演何種角色,相當值得關注。意味深長的是,彭斯出身的印第安納州屬于五大湖地區傳統的制造業重鎮,近年來深陷財政破產困境的汽車城底特律便在該州;而大湖州在2016年大選中的“紅化”,正是共和黨得以獲勝的關鍵。考驗特朗普關于復興美國本土制造業的承諾能否兌現,主戰場之一便在印第安納。屆時彭斯可能發揮的作用,或許將和克林頓任內的戈爾不相上下。