公共治理與政府的“隱性規模”*——基于中美兩國差異的比較分析

呂 芳 程 名

(中國政法大學,北京 100088)

公共治理與政府的“隱性規模”*——基于中美兩國差異的比較分析

呂芳程名

(中國政法大學,北京 100088)

政府規模及其影響因素一直是公共行政學研究的前沿問題。然而,以往對政府規模的研究都關注政府的正式規模,即政府直接雇用的公務人員,較少關注政府的“隱性規模”,即處于政府之外、由政府公共財政供養的人員。不僅如此,政府規模的研究也缺乏與更宏觀視野中的公共治理的聯系。本文比較中國和美國的政府的正式規模與“隱性規模”,提出兩國政府規模的差異,既表現為結構、功能上的差異,也表現為治理方式上的差異。本文提出,在公共治理的視角下,評價政府的根本標準不在于政府規模是更大還是更小,而是政府職能是否能更好地回應公民和社會的需求,以及同樣的公共開支是否使用得更有效率與效益。為此,中國政府應當促進不同公共部門間的協同,實現公私部門間的合作,同時轉變政府能力建設的重點與方向。

政府規模;部門協同;合作治理;影子雇員

政府規模是公共行政學的重要研究主題之一。與控制政府規模相關的改革如行政機構改革、編制制度改革往往成為歷屆政府行政體制改革的重點。十八屆三中全會《關于全面深化改革若干重大問題的決定》提出“轉變政府職能必須深化機構改革。優化政府機構設置、職能配置、工作流程”。“減少機構數量和領導職數,嚴格控制財政供養人員總量。推進機構編制管理科學化、規范化、法制化”[1]。改革的目的是要為社會主義市場經濟的發展建立制度保障。然而,中國政府規模的實際情況如何?與其它國家相比,中國的政府規模過大還是過小?政府規模擴張或收縮的影響因素是什么?這是設置改革議程的前提與基礎。對于這些問題,目前的理論與實務界皆存在著許多爭議。本文試圖探討以往的政府規模研究中鮮少討論的政府“隱性規模”的問題,并把此問題放到更宏觀的公共治理的視野中進行審視。

一、文獻綜述

政府規模的研究已經積累了豐碩的成果,這些研究成果主要集中于政府規模的大小、政府財政供養人員的結構、政府規模的影響因素三個方面。

第一,政府規模大小的爭論。在一般公眾甚至一些黨政決策者的眼里,中國的政府規模偏大,導致行政管理費用增加和稅負偏高。然而,學術界的一些研究卻指出,中國的政府財政供養人員的規模與其他國家相比,仍然屬于偏小。

政府規模的問題不是絕對規模偏大,主要矛盾是公務員的比例和結構不合理,從而導致“結構性過剩”和“運行性過剩”。官民比、經濟發展水平、政府財力、農業人口和政府職能是制約政府規模的五個基本因素[2]。洪源遠利用《中國共產黨組織史資料》以及《地方財政統計資料》提出,中國的人均凈公職人員數量比國際平均值低了三分之一。人們傳統上都認為中國政府是一個 “大政府”,然而,洪源遠的研究從數據驗證了現實與人們傳統的認知不符[3]。樊鵬通過比較后指出,中國的政府規模比美國的合理,即使與美國這個奉行自由市場原則的國家相比,中國政府的相對規模仍有顯著差距[4]。

第二,中國政府規模的結構性。程文浩、盧大鵬提出,中國的財政供養人員主要由三部分組成:黨政干部、事業單位人員、黨政群機關和事業單位的離退長休人員。中國財政供養人員構成有兩個基本事實:一是事業單位人員(而非黨政干部)才是財政供養人員的主體;二是離退長休人員在財政供養人員中占有越來越大的比重[5]。而洪源遠依據《中國共產黨組織史資料》對1954-1998年間的各層級政府的公職人員進行了比較,1998年省級以下公職人員占公職人員總數的83%,其中省一級為16%,省以下為67%[3]。

第三,政府規模的影響因素。張光積累了豐富的研究,他先是提出各省的經濟發展水平和行政區劃的人口規模是“官民比”的重要決定因素,財政支出規模與公務員年增長率關系有顯著的正相關[6]。此后,他提出,官民比存在著省際差異,騰沖線以西地區顯著高于以東地區,而在該線以東地區,北方又顯著高于南方。各省縣行政區劃規模、經濟發展水平、對財政轉移支付的依賴程度、計劃經濟時代的遺產,是決定官民比省際差異的主要因素[7]。而孫濤、李瑛提出,公務員規模的省際差異受到人口規模、轉移支付比及就業結構這三個指標的影響[8]。吳木鑾則認為,財政分權助長了地方政府規模,合并縣域或許有助于政府精簡[9]。

在上述研究的基礎上,本文試圖在兩個方面拓展政府規模的研究:第一,上述研究關注政府的顯性規模,即政府正式雇用的人員,較少關注政府的“隱性規模”,即處于政府之外、由公共財政負擔、為公民直接提供公共產品和公共服務的雇員。在國外的研究中,這些雇員被稱為“預算外工作人員”,雖然他們未進入正式的預算安排,但是由于政府的合同外包、撥款補助等項目而使用公共開支[10]。隨著公共服務供給中的公私合作不斷發展,這部分人員的規模增長已經不容忽視,甚至有學者提出,美國逐漸出現了“空心政府”。“空心政府”作為一種隱喻,指社會力量如企業、非營利組織以政府名義,利用公共資金提供公共產品[11]。“空心政府”具有三個特點:一是公共財政資金與使用者相分離;二是政府、企業和非營利組織聯合供給公共服務;三是政府職能是安排扁平化網絡而非管理科層制組織[12]。“空心政府”也被稱為“影子政府”,意指預算外人員受政府蔭庇,這些民營機構工作人員的收入來自于政府購買服務的經費[13]。紐約大學資深教授、美國政治科學學會約翰·高斯獎得主保羅·萊特指出,在1990-2001年間,美國聯邦政府的承包商的數量超過了聯邦雇員,超過了2∶1的比例。1999-2002年間,美國聯邦與地方政府的實際規模是聯邦與地方雇員的近4倍[14]。

第二,政府“隱性規模”的擴張與公共治理工具的運用緊密相關。在衡量政府規模時,政府-社會的邊界影響著衡量的尺度。各種治理工具的運用模糊了政府-社會的邊界,因此,也對政府規模的客觀衡量提出了挑戰。政府“隱性規模”的出現主要是因為以合同外包為代表的民營化在美國等發達國家的大規模運用和發展。民營化理論發端于英、美等具有盎格魯-薩克遜傳統的國家,在20世紀70、80年代伴隨著新公共管理理論和政府再造運動在世界范圍內的傳播,逐漸被運用到世界各國政府的公共服務供給領域。在民營化三十多年的實踐過程中,發展出多樣的制度安排,合同外包、撥款補助就是其中最重要的工具,被廣泛運用于不同種類公共服務的供給過程,其核心是在政府職能轉變的基礎上,豐富公共服務供給的主體,將原來由政府作為單一主體提供的公共服務,通過直接撥款或公開招標的方式,交給具備相應資質和能力的企業或非營利組織[15]。

合同外包的實質是政府通過向企業、社會組織購買服務提高公共服務的供給能力[16],由此,帶來政府和公共支出的分離。同時,政府的公共服務供給模式出現轉變,政府更多地從一個服務供應者轉變成一個服務催化者,通過合同外包的形式把服務的生產從政府內部的雇員轉移到外部的社會組織或企業。這部分人員既是公共服務的提供者,影響著公共服務的供給質量;另一方面,他們也是公共開支的使用者,只是不屬于政府內部雇員,而是政府預算外工作人員,因此,這些人員屬于政府的“隱性規模”。

近幾年來,為進一步轉變政府職能、改善公共服務,我國也開始推行公共服務合同外包。2013年9月30日,《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》出臺,新一屆國務院明確要求在公共服務領域更多利用社會力量,加大政府購買服務力度。2014年民政部、財政部公布了《關于支持和規范社會組織承接政府購買服務的通知》,民政部、財政部、工商總局制定了《政府購買服務管理辦法(暫行)》;2015年3月1日,國務院公布了《政府采購法實施條例》,明確政府采購服務包括政府自身需要的服務和政府向社會公眾提供的公共服務,從而在宏觀政策上,把政府購買服務納入了政府采購的框架體系中。

然而,當前國內卻鮮有把政府規模與公共服務供給方式聯系起來的研究。敬乂嘉在對中國公共服務外部購買的實證分析中指出,我國公共服務的生產和遞送中有20%-30%的部分是由間接受政府雇傭的人員完成的,該支出額相當于政府每年雇用了1100萬以上的“全職影子雇員”[17]。這是國內首次提出政府存在“隱性規模”,并且把其與公共服務外部購買相聯系。此后,呂芳通過對8個街道辦事處公務人員結構的分析,提出地方政府更多地利用“同心圓”結構中的“影子雇員”來實現社會管理,而不是致力于公共服務的提供與改善,進一步探討了公共服務供給方式與政府“隱性規模”增長之間的聯系[18]。

由此可以看出,將政府的“隱性規模”與公共治理兩個相互獨立的問題結合起來考慮,會對政府規模的大小判斷、影響因素形成新的認識與判斷。本文將對中美兩國政府規模的結構、功能差異,以及更深層次上的治理方式的差異進行研究,并在此基礎上,提出我國行政機構改革、編制改革過程中需要重點關注的問題。

二、中國政府規模之結構性分析

中國的政府規模可以分為以下幾個層次:公務員、公共管理與社會組織城鎮就業人口、財政供養人員。中國的政府規模之所以出現不同的統計數據,在一定程度上與混淆了上面的幾個層次有關,因此,下文將首先對各個層次所對應的數據進行說明。

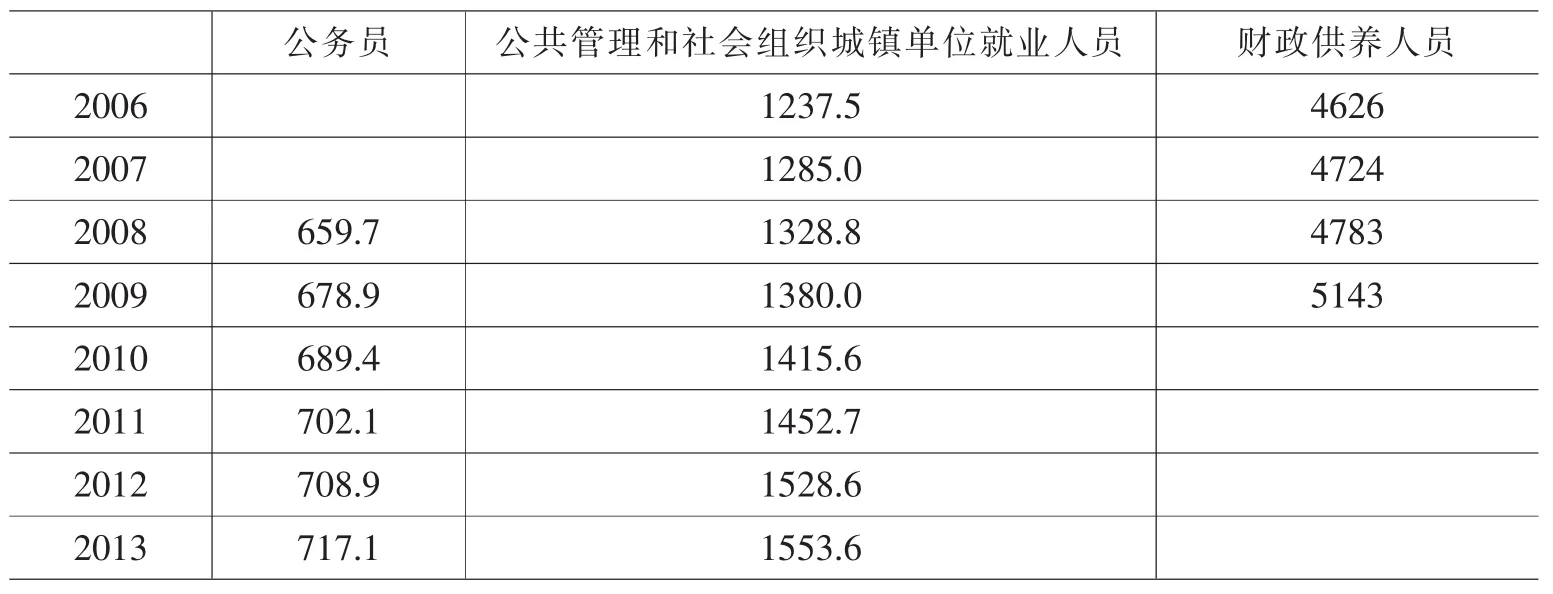

1.公務員

根據2006年1月1日施行的《中華人民共和國公務員法》,公務員是指依法履行公職、納入國家行政編制、由國家財政負擔工資福利的工作人員。到目前為止,中國政府并沒有系統地公布公務員人數。據人力資源社會保障部和國家公務員局門戶網站的數據,2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年全國公務員的數量分別是659.7萬人、678.9萬人、689.4萬人、702.1萬人[19]、708.9萬人,717.1萬[20]。

2.公共管理與社會組織城鎮就業人口

公共管理和社會組織包括如下子類:中共機關、國家機構、人民政協和民主黨派、群眾團體、社會團體和宗教組織以及基層群眾自治組織。這個數據與前面公務員的數據相比,增加了群眾團體、社會團體和宗教組織以及基層群眾自治組織中的參照公務員管理的人員。這個數據國家統計局從2006年起開始統計,2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013年的公共管理與社會組織城鎮就業人口數量分別為1237.5萬人、1285.0萬人、1328.8萬人、1380.0萬人、1415.6萬人、1452.7萬人、1528.6萬人、1553.6萬人[21]。這表明,參照公務員管理的人員與公務員的人數大致相等。

3.財政供養人員

財政供養人員主要由三部分組成:黨政干部,主要供職于黨委、人大、政府、政法機關、政協、民主黨派及群眾團體等公共機構;各類事業單位人員,供職于教育、科研、衛生等諸多領域;黨政群機關和事業單位的離退長休人員。財政供養人員比上述兩個概念更廣泛,除了黨政群機關的公務人員和事業單位人員,還包括這兩類組織的離退長休人員。《事業單位登記暫行條例》指出,事業單位是指國家以社會公益為目的,由國家機關舉辦或其他組織利用國有資產舉辦的,從事教育、科技、文化、衛生等活動的社會服務組織。根據國務院法制辦的數據,目前我國有事業單位111萬個,事業編制3153萬人,其中67%以上是專業技術人員[22]。財政部在《地方財政統計資料》中披露的數據顯示,2006、2007、2008、2009年,我國的財政供養人員分別為4626萬、4724萬、4783萬、5143萬[23]。

4.中國政府的“隱性規模”

在上述這些公職人員的統計中,不管哪一種統計方式,都沒有涉及政府的“隱性規模”,即另外一類規模龐大的群體——“影子雇員”。在本文中,“影子雇員”泛指由政府財政負擔薪酬,由政府以各種形式聘用,卻缺乏固定編制的工作人員。他們廣泛供職于黨委、人大、政府、政協、民主黨派及群眾團體等公共機構,也供職于教育、科研、衛生等諸多領域的事業單位,承擔著本單位的部分崗位職責,支出大多由財政預算負擔。但是,在編制上,他們既不屬于行政編,也不屬于事業編,而是聘用的編外人員[17]。“影子雇員”的形式有許多種,包括:占編不入編,自行聘用工,勞務派遣,臨時工等多種形式。

這部分人的實際數字到底有多少?目前國內少有研究。敬乂嘉通過實證分析指出,我國公共服務的生產和遞送中平均約有1/4的財政報酬支出是支付給政府系統外的人員。假定外部受雇用人員的平均收入與機關事業單位人員一樣,該支出額相當于政府每年雇用了1100萬以上的 “全職影子雇員”[17]。依據這一研究,“全職影子雇員”的數量已經遠遠超過了公務員的數量。這一研究提出“影子雇員”這一特殊群體的存在,并且估算出他們的開支,為我們比較中美政府規模提供了重要依據。但是,該研究并沒有區分政府“隱性規模”中存在著跨越政府與市場鴻溝的公共服務購買與科層制內部政府直接雇用的區別。另一與中國政府“隱性規模”相關的案例研究則提出,中國政府的“隱性規模”更多由“影子雇員”形成,判斷“影子雇員”與“影子政府”的關鍵在于政府是直接雇用個人還是與社會力量形成契約關系。這一研究估算出僅街道辦事處(鄉鎮)這一層級,“影子雇員”就有將近154萬[18]。據樊鵬估計,全國公安干警的正式編制為178萬左右,占公務員的四分之一左右,而中國地方政府的輔警數量就在150萬-200萬之間。由于統計資料不完備,無法算出這一群體的準確數目。然而,即使對這些估算數據的科學性與準確性存在疑問,我們也無法無視數量如此龐大的一個群體的存在。

表1 中國政府規模的層次性

三、美國政府規模的結構性分析

美國各級政府對其規模的統計相對統一。經過多年的發展,一方面,美國聯邦政府逐漸發展出兩種主要的統計方法,并廣泛運用于各級政府規模的統計。另一方面,在聯邦制的政治架構下,美國政府規模也呈現出顯著的結構性特征。

美國政府中涉及公職人員統計的官方機構主要有:人事管理辦公室、行政管理和預算辦公室以及人口調查局,三者均為聯邦政府的下設部門,但各自的統計方法和范圍互不相同[24]。在這三個部門的組織實施下,美國官方對公職人員的統計逐漸形成了兩種主要的統計方法,兩者之間相互聯系,同時又存在著一定的差異。其一,聯邦人管辦從人力資源管理的現實需求出發,發展出在崗人員數統計法。統計范圍涵蓋聯邦政府各部門中的全職、兼職、臨時性及季節性等不同性質的公職人員,將各類別公職人員均視為單獨的個體計數并納入最終的數據。運用該統計方法,聯邦人管辦在每一季度的特定時間,統計聯邦政府中由財政供給的公職人員數量,這包括除郵政服務部門外,聯邦政府中96%的行政部門文職雇員的人事信息。盡管由于特殊的原因,國家安全、情報等機密部門以及郵政服務公司并未將本部門的人事數據上報給聯邦人管辦,但通過這一統計方法得到的數據,仍被廣泛認為是了解聯邦政府公職人員規模及范圍最全面的數據來源[25]。其二,與在崗人員數統計法不同,等效全職雇員統計法以單名全職雇員的工作時間為基準,同時將其他非全職非正式雇員的工作時間加總,并除以前述的基準時間,從而得出若所有工作均由全職雇員完成所需的公職人員數量,并以此作為最終的政府規模數據。如表2所示,若根據在崗人員統計法,某部門有3名在崗的公職人員,其中1名為全職雇員,另2名為兼職雇員。這時,只有將2名兼職雇員的工作時間加總才能與1名全職雇員的工作時間相稱,故而前述部門有2名等效全職雇員。Washington D.C.:Congressional Research Service,2014,p.2.

表2 等效全職雇員數量測量表

由上述分析可以看出,因為等效全職雇員統計法需要針對性換算,所以其得出的雇員規模略小于在崗人員數統計得出的相應值。但等效全職雇員統計法與在崗人員數統計法存在著緊密的聯系,后者是將各部門所有由財政供給、提供公共服務的各類型公職人員,按照人頭數統計出絕對值;而前者則是將所有類型的公職人員按照工作時間,統一換算成全職型雇員。為減少中美政府規模比較時可能產生的誤差,在下面的分析中,本文選取基于寬口徑的在崗人數統計法,以更完整地展現美國政府規模的全貌。

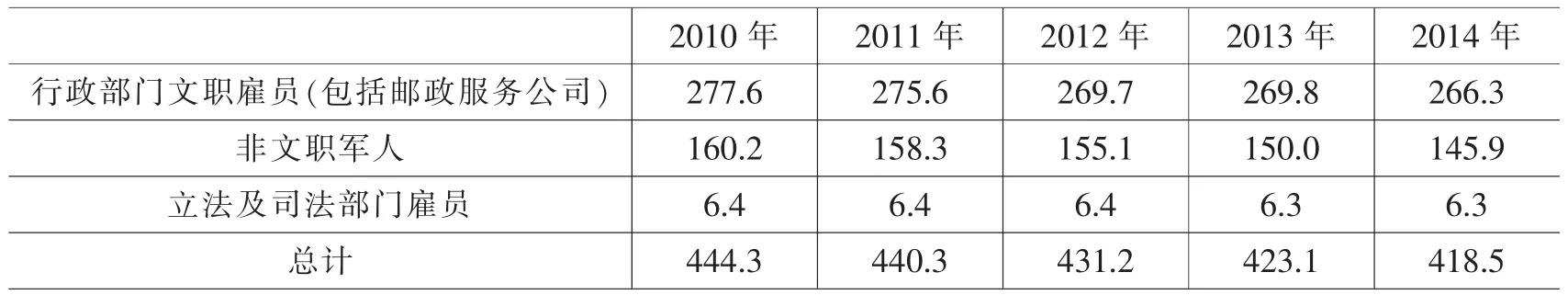

1.聯邦政府的多層次規模

美國政府規模所涉及的公職人員具有鮮明的層次性,就聯邦政府層面而言,表3展現了2010-2014年美國聯邦政府規模的整體情況:第一,各行政部門的文職雇員是其中最基礎的組成部分,構成政府規模的主體。行政部門文職雇員規模涉及國務院、財政部、國防部、司法部、內政部等15個部門以及聯邦貿易管理委員會、聯邦儲備理事會等多個專門性的機構。第二,郵政服務公司同樣是聯邦政府規模的重要組成部分。郵政服務公司由原先的郵政部演變而來,負責全美的郵政服務,涉及郵件投遞、包裹傳送、貨物運輸等一系列業務。由于其職能及業務的特殊性,經過多年的發展,郵政服務公司已成為獨立的政府機構,其所雇傭的公職人員需要進行單獨的統計,因此在統計聯邦政府的整體規模時應加入這一部分數據。第三,與行政系統并列,非文職的軍人以及立法、司法部門的公職人員,組成了聯邦政府規模的剩余部分。此外,聯邦政府內諸如中央情報局、防衛情報局等一些涉及國家核心機密的部門及機構,因其具體的職能和日常的工作內容涉及國家機密,相關的官方統計予以回避。

表3 2010-2014年美國聯邦政府的規模

縱觀美國聯邦政府整體規模的發展,行政部門文職雇員一直占聯邦政府整體規模的60%以上,各部門中占比最高是國防部,十年來一直穩定在雇員總數的近1/3。以2014年為例,國防部的文職雇員規模達到72.3萬人,占行政部門雇員總數的27.1%,其他規模超過10萬人的部門包括郵政服務公司、退役軍人事務部、國土安全部、衛生、教育和社會保障部、司法部和財政部,其文職雇員的規模分別是58.4萬人、34.0萬人、18.6萬人、14.1萬人、11.4萬人和11.2萬人[26]。由此可見,美國聯邦政府的雇員分布相對集中,主要履行著維護國家安全、提供公共服務這兩項政府的基本職能。不僅如此,從總量上看,美國聯邦政府的整體規模呈現下降趨勢,從2010年的444.3萬人逐步縮減至2014年的418.5萬人,五年來減少了5.8%,其中立法及司法部門雇員的規模基本穩定,保持在6.4萬人左右,而非文職軍人規模的下降幅度最大,五年來減少了14.3萬人,占總體下降規模的55.4%。

2.美國政府的整體規模

在聯邦制的政治架構下,美國各州及地方政府在組織設置、職能履行和政策制定等方面有著較強的自主權,政府規模也沒有統一的標準或要求,各州及地方政府間政府規模的差異性較大。盡管如此,從數量上看,各州及地方政府公職人員仍然是政府整體規模中最主要的組成部分。而這部分的政府規模由美國人口調查局負責統計,該局每年會進行全美范圍內的公職人員調查,并側重于統計州及地方政府層面的相關信息,通過將聯邦人管辦和聯邦預管辦統計出的聯邦政府公職人員規模與各級地方政府上報的統計數據相結合,實現對全美各級政府公職人員基本情況的整體呈現。

在美國人口調查局一年一度發布的《全美公職人員規模及薪酬調查》中,美國政府的整體規模由聯邦、州及地方三級政府構成。其中聯邦政府層面的相關數據與聯邦人管辦運用在崗人員數統計得出的數據保持一致,包括行政部門文職雇員、郵政服務公司公職人員以及立法及司法部門雇員三部分,但不包括非文職軍人這一規模龐大的群體。因此,在描述美國政府的整體規模時,應加上非文職軍人的數量,以實現結構的完整和數據的全面。以2013年為例,當年的美國政府規模達到2333.1萬人(見表3),其中聯邦公職人員數量為423.1萬人,占總數的18.3%;各州公職人員達到528.3萬人,占總數的22.6%,而地方公職人員最多,共計有1379.7萬人,占政府整體規模的59.1%①。

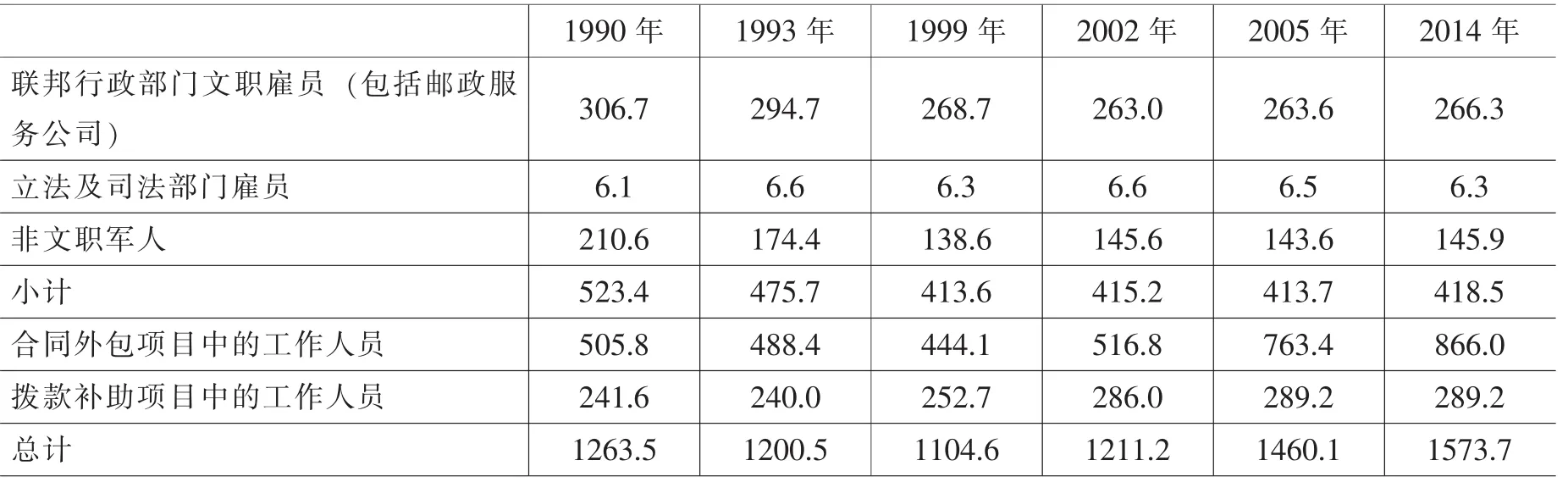

3.美國政府的“隱性規模”

上文的分析展現了美國政府規模的整體情況,在聯邦政府層面,可以看出近年來政府規模穩步下降,這反映了聯邦精簡機構、控制政府規模的持續努力。然而在改革的過程中,聯邦政府仍需通過利用多種治理工具,維持政治系統運行的平衡,并回應日益異質化的公共需求,這帶來了政府“隱性規模”在官方統計之外的增長。

為了實現“小政府”的行政理念,聯邦早在20世紀50年代就制定法律,規定常任公務員的數量不可進一步增長[27]。這一剛性限制不僅有力回應了公眾的輿論要求,而且在實施之初也確實對聯邦政府各部門的盲目擴張起到了遏制作用,并有效保證了行政效率的提高。但隨著經濟社會的不斷發展,對各類大型公共項目與多元公共服務的需求也日益增加,而聯邦政府在人員規模上受到的限制,使各部門在施政過程中越發捉襟見肘。因此,在正式雇傭的政府工作人員的基礎上,聯邦政府逐漸發展出了多種渠道,使更多的人在不直接受政府雇傭的情況下,代表聯邦政府提供公共產品或服務,從而構成了政府“隱性規模”的增長。這類增長主要通過合同外包、撥款補助和授權委托等途徑實現,而合同外包則是其中運用最廣泛、規模最大的一種。下文以聯邦政府為切入點,力圖展現官方統計所未能涵蓋的真實的美國政府規模。

20世紀70、80年代以來,美國政府通過各類合同外包項目,將越來越多的公共服務交由企業或社會組織來提供,從而催生出很多“預算外工作人員”。截至1997年,各級政府在選擇替代性服務提供方式時,已經將90%的公共服務通過合同外包來提供[28]。隨后合同外包雖然經歷了適度收縮及調整,但依然得到各級政府的廣泛運用,并發展出各種靈活多樣的形式。比如通過與服務承接方簽訂基于績效的合同并以精細的合同管理來保證服務供給質量,以及“通過國家的醫療保險制度和公共醫療補助制度,向提供醫療服務的非營利或營利組織返還費用”[28]等等。在聯邦政府層面,除面向企業及社會組織的合同外包外,還存在大量的面向州及地方政府的撥款補助項目以及相應的授權委托。通過這些項目,聯邦政府在給予財政支持的同時,也將一些自身計劃提供的公共產品或服務以項目的形式向下轉移,并順理成章地委托一定數量的公職人員進行管理,而各州及地方政府為了更好地落實這些項目,也會做出相應的人事安排。在這種情況下,很多州及地方政府的公職人員,便因為項目的需要開始間接為聯邦政府工作,這無疑也變相增加了聯邦政府的雇員規模[14]。而這些因合同外包或撥款補助項目而產生的工作人員增量,在預算中并未直接體現,因此相對隱蔽,但隨著項目數量以及所涉資金量的不斷增多,這些新增的工作人員客觀上加速了政府“隱性規模”的擴張。

因此,如表4所示,美國聯邦政府的真實規模應包括官方統計中的聯邦行政部門文職雇員、郵政服務公司工作人員、立法及司法部門雇員、非文職軍人,以及作為“隱性規模”主要構成部分的合同外包項目中的工作人員、撥款補助項目中的工作人員共六部分。需要說明的是,官方統計未涉及的兩部分人員規模的數據,參照了保羅·萊特教授及其團隊所做的估算,該估算以美國聯邦采購數據系統以及聯邦援助與獎勵數據系統為基礎,但相關的估算截止到2005年,而后并未進一步更新[29]。本文在現有研究的基礎上,根據聯邦采購數據系統中有關合同外包項目所涉的資金規模,基于1999年到2014年資金規模的變化進行簡單類推,從而估測出2014年合同外包項目中的人員數量;而在撥款補助項目方面,由于2005年是聯邦撥款與獎勵數據系統提供完整分析數據的最后一年,往后的估測缺乏這樣的官方數據來源,但反觀1990年到2005年,撥款補助項目中的人員數量總體上比較穩定,故而本文在估測2014年的相應值時選擇做保守處理,即延續2005年的相關數據。基于上述的分析,近15年來通過各類合同外包、撥款補助項目間接為聯邦政府工作的人員大約是正式公職人員的1.5-2倍(見表4)。以2014年為例,聯邦政府中行政部門文職雇員、郵政服務公司工作人員、立法及司法部門雇員以及非文職軍人的總數共計418.5萬人,而當年聯邦政府的真實規模達到1573.7萬人,前者僅為后者的26.6%。由此可見,隨著合同外包等多種治理改革的不斷推進,聯邦政府龐大的“隱性規模”在隱蔽地擴張。

表4 美國聯邦政府的真實規模(1990年-2014年)

四、中美兩國公務人員結構差異的比較

通過上述分析,可以看到:中美兩國政府規模呈現出不同的層次性,既有正式規模,也有“隱性規模”,而且各個層次都有不同的統計數據,關鍵是看統計到哪一層面,不同層次的財政供養人員所從事的職能也具有差異;其中最關鍵的區別在于,政府是否跨越市場、社會,并形成公私合作提供公共服務的局面。

1.結構的差異

中美兩國的公務人員都呈現出鮮明的層次性,形成一個“同心圓”式的漸變譜系,這個譜系內的成員都不同程度地介入政府職能。在統計的時候,統計口徑的不同會直接影響到結論的得出,就像剝洋蔥一樣,剝到哪一層,就會看到哪一層的內容。

美國的政府規模從中心到外圍依次是行政部門文職雇員、郵政服務公司工作人員、立法及司法部門雇員、非文職軍人,以及合同外包項目中和撥款補助項目中的預算外工作人員共六部分,后兩部分人員構成了政府的“隱性規模”。與此相對應,中國的政府規模從中心到外圍依次為公務員、參公人員、事業單位工作人員以及各種形式的“影子雇員”。

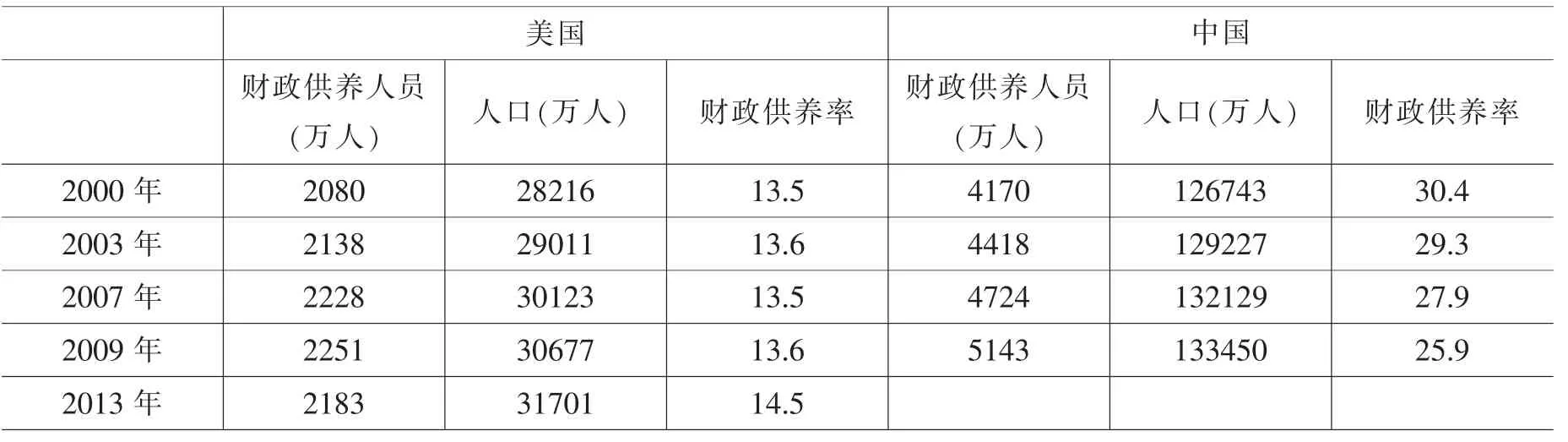

美國的政府雇員包含其名義上的財政供養人員。所以,已有的一些研究以我國的公務員與美國的政府雇員進行比較,其研究范圍并不一致。我國的財政供養人員與美國的政府雇員數據范圍大致一致。這樣看來,名義上的財政供養率(政府相對規模),即一國財政供養人員與其所服務的人口的相對水平,美國的財政供養率徘徊在13-15之間(即每13人左右供養一名財政供養人員),而中國的財政供養率為30左右,中國的財政供養率遠遠高于美國(見表5)。

表5 近年來中美財政供養人員的比較

2.功能的差異

政府職能的安排以及相應的人員分配與管理,是組織良性運轉并成功實現自身目標的基礎。單純進行政府規模大小的比較并未切中肯綮,關鍵在于人員的分配是管制導向抑或服務導向,公共開支是否真正發揮出自身的效用并滿足了社會需求。

為此,本文首先選取2013年美國公職人員數量較多的前十個職能部門進行分析。該十個職能部門公職人員的數量總和占總體政府規模的80.8%②,如表6所示,從部門性質及人員分布上來看,政府內部的職能結構呈現出以公共服務的提供為中心的特征,這主要體現在以下三個方面:首先,以本部門公職人員數量占總數的比重為標準,比重最大的前十個職能部門中,警務、矯正、國防及國際關系部門等3個部門提供的是惠及所有國民的純公共產品,而教育、醫療、衛生和公共福利等4個部門則負責提供與公民日常生活息息相關的各類公共服務,這些職能部門的公職人員占總體規模的73.3%。其次,提供各類公共服務的公職人員超過總數的60%,成為美國各級政府公職人員的主體,尤其是教育部門占公職人員總數的49.9%,是公職人員最多的部門。最后,在提供各類公共服務公職人員中,絕大多數都分布在州及地方一級政府,如教育部門的公職人員中99.9%都在各州或地方政府服務,而在醫療和衛生系統中,70%-80%的公職人員也分布在各州及地方政府,這有力地保證了公職人員與社會民眾的互動,并促進了服務項目與公民需求的對接。

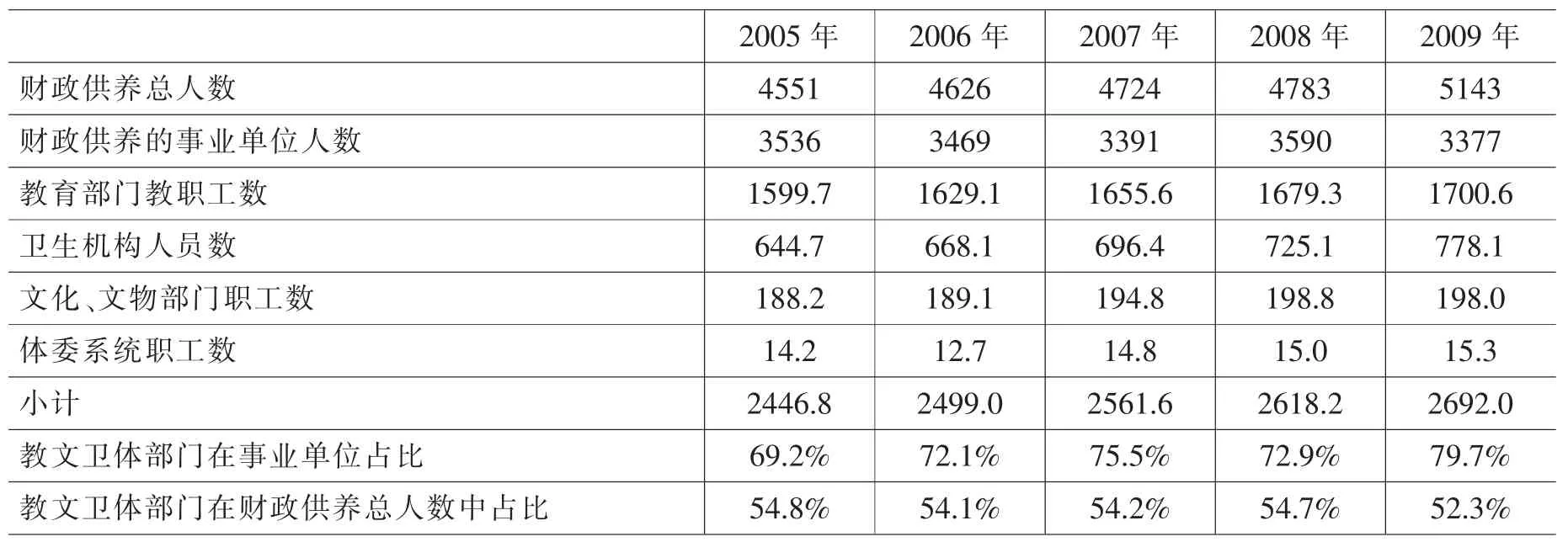

而考察中國的財政供養人員構成,則展現出以下幾個特點:第一,中央各部委公務員中,負責經濟發展職能部門人數較多。以2008年為例,各部委公務員數量從多到少依次為:國家發展與改革委員會(1029)、商務部(956)、工業與信息化部(731)、審計署(682)、財政部(680)[30]。此外,行使社會管理職能的部門人數也較多。例如全國公安系統警力編制就有178萬,占公務員的近1/4(即使占1/4,我國每萬人擁有的警察數還是較低)。第二,中國政府的公共服務職能更多是由事業單位來完成。以2009年為例,當年財政供養總人數為5143萬,其中,3377萬是事業單位人數,占財政供養總人數的65.7%。整個教文衛體部門職工數在事業單位占比為79.7%,占財政供養總人數的52.3%。教育部門人數最多,占比最高,教職工數為1700.6萬,占事業單位總人數的50.3%,占財政供養總人數的33.1%。其次是衛生機構,人員數為778.1萬,占事業單位總人數的23.0%,占財政供養總人數的15.1%。教育和衛生總人數占事業單位總人數的73.3%,占財政供養總人數的48.2%。文化、文物部門職工數為198.0萬,占事業單位總人數的5.9%。第三,在提供各類公共服務的事業單位職工中,縣鄉兩級事業單位職員占了事業單位職工總數的60%[31]。

換言之,兩國公務人員的功能比較相似,都有近60%的財政供養人員在提供“廣義的公共服務”職能。其中的差異在于,提供相同職能的人員分布在不同的公共部門中。美國把提供公共服務的人員主體納入了政府內部,而提供類似職能的人員在中國主要不是分布在政府內部,而是分布于事業單位。

3.治理方式的差異

如果僅僅比較兩國名義上的財政供養人員的結構與功能差異,其實只是講出了一部分故事,而故事的另一部分在于:除了直接為政府工作的人員之外,兩國都存在著使用公共開支的預算外工作人員,即政府的“隱性規模”,而且兩國的“隱性規模”各有其特點。這是已有研究中沒有關注到的問題。

表7 中國事業單位中的教育、衛生和文化等人員占比

政府在面臨復雜多元的社會需求時,可以有兩個選擇:一是采用傳統官僚制直接提供公共產品與服務,這就需要直接雇用更多人員,投入更多資源;而另一種選擇是跨越政府與市場的大鴻溝,通過部門間協同或合同外包,實現公私合作,利用私營部門提供的產品與服務,建立起合作共治的結構[32]。在合作共治過程中,政府的“隱性規模”開始膨脹并擴張。

在這一過程中,美國政府“隱性規模”的特點是:第一,規模龐大。自1990年起,美國聯邦政府的真實規模就兩倍于官方的統計值(見表5),特別是合同外包項目中的工作人員一項,就已與官方統計的聯邦政府規模持平。而在2002年,合同外包項目中的工作人員較之三年前增加了近80萬人,2005年,這一項目中的工作人員數量更是在三年里增加了200余萬人,2013年,美國聯邦政府的名義上財政供養人員只有423.1萬,但是,其真實規模已達1573.7萬人。第二,形成的主要途徑是合同外包、撥款補助。政府購買私營組織的產品和服務,形成了利用公共開支同時又外在于政府公共部門的私部門。因此,“影子政府”可以視為政府利用外在的市場、社會的力量,利用公共開支“養事”。政府與社會力量之間垂直的管理關系轉換為購買合作關系,政府通過對承包方提供的公共產品的數量、質量、價格等進行控制,從而滿足公民需求,政府的主要工作不是管理雇員,而是配置和指揮資源網絡,最大限度地增加公共價值。政府的工作崗位實現了向社會的轉移,政府與承包方的合作跨越了國家—社會邊界。第三,“影子政府”引起的問題是:非營利組織依賴于公共資金,其關注點從滿足社會需求轉向執行合同,政府要求與社會需求發生沖突,無法回應社會需求。因此,合同外包對政府部門提出了更多要求,提高了政府的監督成本與協調成本。

而中國政府的“隱性規模”的特點在于:首先,政府直接雇用分散的社會人員來解決問題,形成了大量的“影子雇員”。購買私部門的服務、購買個人的勞務雖然處于一個譜系的兩端,但兩者的性質還是有根本差異。“影子雇員”以政府名義活動,代表所在部門執法或工作。政府控制著“影子雇員”的人事權、指導權等,政府的整合性和一體化協調更強。其次,“影子雇員”產生的問題是,政府與“影子雇員”的合同仍然屬于政府內部契約,“影子雇員”雖然沒有獲得正式編制,但是進入官僚體系內部,他們會要求相應的待遇、福利,由此政府不得不承擔起較多的以公共開支“養人”的費用。政府的“隱性規模”擴大,人頭費過多,行政開支過高。

由此可見,美國政府的顯性規模不大,但是“隱性規模”不小。美國利用公共開支供養了一個獨立于政府的“影子政府”,把大量為政府工作的人員從政府內部移到了政府之外。美國有一個“小而美”的政府其實只是一種幻相,真相是,美國有一個更多利用了市場和社會力量的政府。中國有一個“大政府”其實也是一種幻相,因為中國政府的顯性相對規模并不大,然而,我們也并不能說中國就有一個適度規模的政府,因為中國政府的“隱性規模”并沒有得到精確估量,各級政府中存在著大量的“影子雇員”。

五、討論與結論

當把政府通過公私合作而產生的“隱性規模”呈現出來,我們講述了一個完整的故事。通過這一完整的故事,我們可以深化對政府規模的認識。探討政府的規模問題不應僅限于數量層面的比較,而且應考量既定規模的政府回應公眾需求的能力與提供公共服務的數量與質量。這就必然涉及公共治理對政府規模的影響。中美兩國政府規模的差異比較涉及多個層面的因素:

第一,最根本的是政府的職能定位以及所秉持的行政理念。一方面,收縮政府規模,減少公共開支,這是政府面臨財政壓力時的必然選擇;另一方面,回應公民需求、提高公眾滿意度仍是變革社會中的不變要義。這兩點在一定時空條件下往往是相悖的。“小而強”表達了人們對美好政府的愿望,但是這一概念只是比較視野下的相對概念。事實上,評價政府的根本標準不在于政府規模是更大還是更小,財政供養人員是更多還是更少,而是政府職能是否能更好地回應公民和社會的需求,以及同樣的公共開支是否使用得更有效率與效益。

第二,公共部門內部的協同能力,包括部門間的協同、層級間的一致性與彈性空間,以及相應的協同能力。與美國相比,中國財政供養人員的比例并不高,但是,財政供養人員存在不同部門間的分布差異,事業單位是財政供養的重要組成部分和公共服務提供的重要載體,而且,事業單位提供公共服務的人員又集中于縣鄉兩級。在建設法治政府與服務型政府的理念指引下,政府工作重點轉向創造良好環境,提供優質公共服務。政府職能的調整與公共服務的提供都涉及事業單位,因此,事業單位改革應與行政機構改革緊密結合,協調進行。中國的公共部門間協同既包括行政機構與事業單位之間的協同,也包括不同層級政府的行政機構、事業單位之間的協同,以及政府不同職能部門的協同。

第三,政府引入市場或社會力量展開合作的制度安排選擇。中美兩國政府“隱性規模”的差異背后,隱含著兩國間深層次的公共治理方式的差異。政府規模大小的差異并非是最重要的問題,最重要的問題是兩國利用公共開支的人員結構不同,實際上是政府與市場、政府與社會的關系不同。公共治理引起國家—社會邊界的模糊,從而對政府正式規模與“隱性規模”的比例產生實質性影響。行政機構改革與社會管理體制改革相互關聯,因此應整合考慮。行政體制改革既要求協同公共部門內部的關系,更要求不同領域間建立起合作關系,創新公共服務的提供機制,增強政府對社會的回應性。

第四,政府能力建設。當把公共治理所引起的政府“隱性規模”引入視野時,我們需要更加關注政府的能力建設問題。治理不僅是政府的事情,還涉及政府與市場、社會之間的關系。政府與社會合作共治要求政府具有合同管理能力、市場賦權能力、社會平衡能力、合法性能力[33]。然而,我國部分地方政府這方面的能力并不強。當前,中國特色的社會主義性質的特定要求,工業化、城市化、老齡化的特殊發展階段出現的大量管制與服務需求,服務型政府建設過程中的管理重心下沉等,都是對行政機構與人員進行調適的約束性條件。政府應重視創新公共服務提供機制和改進公共服務提供方式,既要提高社會的自組織能力,建立起政府與社會的多種合作共治,也要提高政府自身的理性與效率,提高政府協調社會、管理合同、賦權市場的能力,以更好地實現合作共治。

黨的十八屆三中全會提出全面深化改革的總目標之一是 “推進國家治理體系和治理能力現代化”。綜上可見,政府規模問題不僅是政府內部的問題,它涉及行政機構和事業單位的關系,以及政府與市場、政府與社會的關系;政府規模控制不僅是行政機構改革的核心問題,它與事業單位改革、社會管理體制改革等一攬子改革息息相關;政府規模問題的重點,不是規模更大或更小的問題,而是同樣規模的政府能否提供更加優質的公共服務,同樣規模的公共開支使用能否更有效率與效益的問題。因此,政府規模的適度調整是推進國家治理體系和治理能力現代化的應有之義。

注釋:

① 綜合美國人事管理辦公室的歷年官方數據,以及美國聯邦統計局《2013年公務員規模及薪酬調查》而得,參見文獻[26]。

②注:這里的總體政府規模中不包括非文職軍人。

[1]新華社.中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定 [EB/OL].(2013-11-15)[2015-9-3]http://news.xinhuanet.com/ 2013-11/15/c_118164235.htm.

[2]朱光磊,張東波.中國政府官員規模問題研究[J].政治學研究,2003,(3):91-99.

[3]ANG Y.Y.Counting Cadres:A Comparative View of the Size of China's Public Employment[J].The China Quarterly,2012, 211(9):676-696.

[4]樊鵬.構建合理適度政府規模的經驗尺度[J].政治學研究,2015,(2):79-91.

[5]程文浩,盧大鵬.中國財政供養的規模及影響變量[J].中國社會科學,2010,(2):84-102.

[6]張光.財政規模、編制改革和公務員規模的變動:基于對1978-2006年的實證分析[J].政治學研究,2008,(4):97-107.

[7]張光.“官民比”省際差異原因研究[J].公共行政評論[J].2008,(1):89-111.

[8]孫濤,李瑛.公務員規模省際差異影響因素研究:基于2001-2008年面板數據[J].中國人民大學學報,2011,(1):133-142.

[9]吳木鑾,林謐.政府規模擴張:成因及啟示[J].公共管理學報,2010,(4):1-11.

[10]LIGHT P.The True Size of Government[M].Washington D.C.:Brookings Institution,1999.

[11]MILWARD B,PROVAN K.Governing the Hollow State[J].Journal of Public Administration Research&Theory,2000,10 (2):359-380.

[12]MILWARD B,PROVAN K.Managing the Hollow State[J].Public Management Review,2003,5(1):1-18.

[13]LAKER R,NEWMAN K.Differential Citizenship in the Shadow State[J].Geojournal,2002,58(2):109-120.

[14]LIGHT P.Fact Sheet on the New True Size of Government[M].Washington D.C.:Brookings Institution,2003.

[15]薩瓦斯.民營化與公私部門的伙伴關系[M].北京:中國人民大學出版社,2002:70-107.

[16]唐納德·凱特爾.權力共享:公共治理與私人市場[M].北京:北京大學出版社,2009:17.

[17]敬乂嘉.中國公共服務外部購買的實證分析——一個治理轉型的角度[J].管理世界,2007,(2):37-43.

[18]呂芳.中國地方政府的“影子雇員”與“同心圓”結構[J].管理世界,2015,(10):106-116.

[19]中華人民共和國國家公務員局.我國公務員共為689萬人 [EB/OL].(2012-3-12)[2015-10-5]http://www.scs.gov.cn/gzdt/ 201409/t20140902_752.html.

[20]中國人民共和國國家公務員局.2013年底全國公務員總數為717.1萬人[EB/OL].(2014-10-8)[2015-10-5]http://www.scs. gov.cn/gzdt/201410/t20141008_2433.html.

[21]中華人民共和國國家統計局.2006-2014年《中國統計年鑒》[M].北京:中國統計出版社,2006-2014.

[22]中華人民共和國國務院法制辦公室.三部門負責人就《事業單位人事管理條例》答記者問[EB/OL].(2014-5-15)[2015-10-10]http://www.chinalaw.gov.c n/article/fgkd/xfgwd/201405/20140500396008.shtml.

[23]中華人民共和國財政部國庫司.2006-2010年《地方財政統計資料》[M].北京:經濟科學出版社,2006-2010.

[24]美國聯邦政府.聯邦政府部門索引[EB/OL].(2015-5-11)[2015-10-10]http://www.usa.gov/directory/federal/O.shtml.

[25]JENNINGS J,NAGEL J,MANSFIELD J.Federal Workforce Statistics Sources:OPM and OMB[M].Washington D.C.: Congressional Research Service,2014.

[26]Office of Federal Management.Executive Branch Civilian Employment Since 1940[EB/OL].(2015-5-1)[2015-10-10]https:// www.opm.gov/policy-data-oversight/data-analysis-documentation/federal-employment-reports/historical-tables/executive-branch-civilian-employment-since-1940/.

[27]THATCHER M.The Politics of State Size[J].Governance:An International Journal of Policy and Administration,2001, 14(2):283-291.

[28]HEFETZ A,WARNER M.Privatization and Its Reverse:Explaining the Dynamics of the Government Contracting Process[J]. Journal of Public Administration Research&Theory,2004,14(2):171-190.

[29]LIGHT P.Fact Sheet on the New True Size of Government[J].Washington,2006,21(2):1-9.

[30]國務院辦公廳秘書局,中央機構編制委員會辦公室綜合司.中央政府組織機構(2008)[M].北京:黨建讀物出版社,2009: 76-87.

[31]黃佩華.中國事業單位改革的一個經濟學分析框架[J].比較(第十 二輯).北京:中信出版社,2004:17-26.

[32]OSTORM E.Crossing the Great Divide:Coproduction,Synergy,and Development[J].World Development,1996,24(6):1073-1087.

[33]JING Y.J,SAVAS E.S.Managing Collaborative Service Delivery:Comparing China and the United States[J].Public Administration Review,2009,69(1):101-107.

(責任編輯 矯海霞)

Public Governance and the"Implicit Size"of Government

Lü Fang/Cheng Ming

The issues on government size and its influencing factors are always regarded as the cutting-edge problems of political science research.However,previous relevant researches only focus on the official government size,namely the civil servants directly employed by the government on the one hand.On the other,the"implicit size"of government,which implies the staff supported by public finance but work outside of government,is rarely discussed.Moreover,the connection between the study on government size and perspective of public governance is still limited.Based on the comparison on official and implicit government size between China and the United States,this research finds the differences between the two countries lie in the structure,function as well as mode of governance.The article puts forward that the fundamental standard of evaluating government is not whether the government size is larger or smaller,but whether the government function could better respond to the citizens and social demand and whether the same quantity of government expenditure could be utilized more efficiently and effectively.Therefore the Chinese government should promote the cooperation between different public departments,establish the collaboration between the public and private sectors and transform the emphasis and orientation of the development of government capability.

Government Size;Cross-agency Collaboration;Collaborative Governance;Shadow Employee

D035

A

1009-3176(2016)06-064-(14)

*本文受“中國政法大學優秀中青年人才支持計劃”支持。

2016-9-6

呂芳 女(1974-)中國政法大學政治與公共管理學院教授 博士生導師程名 男(1990-)中國政法大學政治與公共管理學院博士研究生