互聯網金融迎來“穿透式”監管

賀斌

強化準入管理和功能監管,實施“穿透式”監管,把互聯網金融的資金來源、中間環節與最終投向穿透聯接起來,完善中央與地方金融監管分工。

“這對于我們整個行業來講,是一個非常重大的利好!”作為業內人士,翼龍貸創始人、董事長王思聰對于有史以來最嚴厲的互聯網整治新政表示贊同。

“互聯網金融,尤其是P2P,不像其他行業可以基本依靠自我規范來凈化,而更多要通過政府的整頓管控來加以約束。”王思聰說。

快速發展了3年后,互聯網金融(簡稱“互金”)領域終于迎來了一次全面性的整治風暴。10月13日,國務院辦公廳印發《互聯網金融風險專項整治工作實施方案》(以下簡稱《方案》),對互聯網金融風險進行專項整治。

根據《方案》,將集中力量對P2P網絡借貸、股權眾籌、互聯網保險、第三方支付、通過互聯網開展資產管理及跨界從事金融業務、互聯網金融領域廣告等重點領域進行整治,特別采取“穿透式”監管方式,根據業務本質屬性,對跨界、交叉型互聯網金融產品進行監管。

夾縫生長

近年來,互聯網金融實現了快速發展,有力推動經濟轉型升級、促進創新創業。但與此同時,部分企業通過互聯網開展資產管理及跨界從事金融業務,帶來一些風險隱患。有的企業向不具有風險識別能力的投資者銷售高風險金融產品,有的企業未采取資金托管方式侵占挪用投資者資金,有的企業嵌套開展資產管理業務規避監管要求,有的企業無牌代銷金融產品或開辦資產管理業務。這些行為不但擾亂了金融市場秩序,并可能給投資者帶來巨大損失。

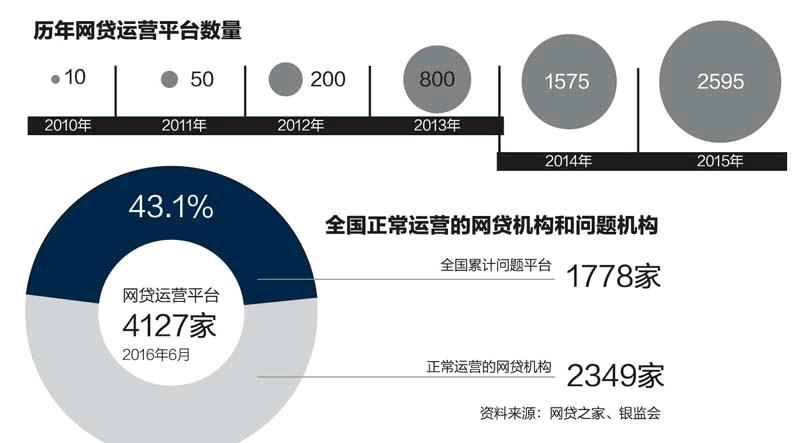

以P2P為例,從2007年進入中國,近兩年無論在機構數量還是業務規模均呈現出迅猛增長的勢頭。據銀監會不完全統計,截至2016年6月底,全國正常運營的網貸機構共2349家,借貸余額6212.61億元,兩項數據比2014年末分別增長了49.1%、499.7%。

然而,由于缺乏有效的監管和規范,目前大部分網貸機構偏離信息中介定位以及服務小微和依托互聯網經營的本質,異化為信用中介,存在自融自保、違規放貸、設立資金池、期限拆分、大量線下營銷等行為。

隨著P2P行業中問題機構的不斷累積,風險事件也時有發生。據銀監會不完全統計,截至2016年6月底全國累計問題平臺1700余家,約占全國機構總數的43.1%。這些問題機構部分受資本實力及自身經營管理能力限制,當借貸大量違約、經營難以為繼時,出現“卷款”“跑路”等情況,或者銷售不同形式的投資產品,規避相關金融產品的認購門檻及投資者適當性要求,在逃避監管的同時,加劇風險傳播,甚至通過假標的、資金池和高收益等手段,進行自融、龐氏騙局,碰觸非法集資底線。

在王思聰看來,過去之所以一直沒有進行大規模整治,歸根結底是因為這個業態還相對較小,直到2015年年底才達到萬億交易額,當它處于較小規模的時候,對社會的影響并不明顯。

之前相對放松的監管力度,對于互聯網金融這樣一個新生事物的發展,也提供了充分的成長空間和創新環境。在王思聰看來,在互聯網金融已經呈現規模化發展的階段,再開始整治,可以在不扼殺企業創新性的同時,大浪淘沙,去偽存真。“中國在2014年和2015年P2P發展最迅猛的時候,有超過8000家企業,現在說只有2000多家了。你要明年這個時候再看它,或許也就100多家了。正因為曾經有這么多機構在這個行業進行嘗試,最終留下的一定是最優秀的。”

但上海財經大學上海國際金融中心研究院、金融學院教授曹嘯并不這么認為,他表示,作為新生事物的互聯網金融,本身就是在監管的空白點和現有金融市場的縫隙生長起來的,本身就帶有監管套利的性質;加上政策上對于創新的追求和鼓勵,使得一開始就缺乏必要的監管;再由于市場機制和法律的不足,互聯網金融行業在涌現了許多令人振奮的創新的同時,出現欺詐和丑聞,乃至于有可能引發系統性的金融風險。

而政府對于互聯網金融創新的過度期待也是產生亂象的一個因素。政府的政策鼓勵從某種意義上推動了互聯網金融行業的盈利預期,再加上繞過準入門檻進入金融行業的沖動,激勵了各種資本快速進入互聯網行業,而資本追逐的是快速的規模擴張和盈利的快速增長,追求“快錢”的互聯網企業存在就會使得追求“穩健”的互聯網金融企業難以生存,這也是互聯網金融行業亂象的一個原因。“如果政府不鼓勵,現在也許不需要那么多的整頓。”曹嘯無奈道。

跨界經營面臨監管難題

今年以來,相關部門紛紛出臺了一些針對互聯網金融的規范性文件,但互聯網金融領域的混亂無序狀態依然沒有得到很好的改善。

中央財經大學法學院教授,金融法研究所所長黃震在接受《中國新聞周刊》采訪時認為,冰凍三尺非一日之寒,互聯網金融經過3年多的快速發展,積累了很多的問題,要徹底整治好并非易事。整治的目的就是治病救人,把互聯網金融之間有病態的問題做一些調整,對一些偏離軌道的行為做一個糾正。所謂“病來如山倒,病去如抽絲”,要一下子整治好不大現實,必須有一個慢慢調養的過程。

黃震告訴《中國新聞周刊》,這一次互聯網金融風險方向專項整治行動分為三個階段,前期是摸底排查,到10月份已基本告一段落。下一個階段就是要進行分類整治、分類處置了,也是這次整治的攻堅階段。第三個階段就是對整治情況進行匯總和總結,所以現在是最關鍵的時候。

就在國務院《實施意見》下發的同一天,一行三會、國家工商總局等部委也下發了針對性的整治文件,作為《實施意見》的配套和細化。

“要通過一次專項整治工作就把各種問題都管好是不可能的,但是可以在重點領域和問題比較突出的領域進行集中整治,然后再進行長期的規劃建設或者叫長效機制建設。”黃震說。

而監管成為這一次專項整治工作的重要抓手。從過去出爐的監管政策來看,中國金融行業“分業監管”的模式也沿用在了互聯網金融領域,按照此前的分類,股權眾籌歸證監會管、網絡借貸平臺由銀監會負責、互聯網保險業務則由保監會來管。

黃震認為,目前金融創新層出不窮,過去分業經營、分業監管的格局實際上已經被打破,在底層分業經營已經變成了綜合經營或者混業經營了。但是由于頂層設計上的監管體系還是分業監管,所以導致這個監管往往有很多的空白地帶。

在這種這種“混業經營,分業監管”的金融監管體制下,導致監管出現盲區,不適應互聯網金融業務在跨界、交叉上的創新。“互聯網金融的生命力就在于創新,從而彌補原有金融體系的空白,但監管盲區的存在使得這些交叉性的創新業務缺乏必要的監管,給惡意的欺詐行為提供了空間。”曹嘯向《中國新聞周刊》一語道出互聯網金融監管的問題所在。

曹嘯表示,中國的監管制度和政策缺乏一個有效的市場基礎,現有監管體制不能靈活地適應金融企業、非金融企業和家庭投融資需求的變化,監管制度和政策缺乏響應市場需求變化的有效機制,容易產生監管套利的空間,監管套利既有可能提高效率也有可能導致風險的集聚,而互聯網金融恰恰為繞開監管的約束提供了可能。

一直以來,圍繞互聯網金融該如何監管,業界爭論不斷。2016年3月,中國互聯網金融協會成立,中國人民銀行副行長潘功勝在會上指出,對于互聯網金融行業,國家要實施“穿透式”監管,同時要實施功能監管,按照業務性質明確監管責任。

何謂“穿透式監管”?按照10月13日中國人民銀行有關負責人就通過互聯網開展資產管理及跨界從事金融業務風險專項整治工作答記者問中的解釋,“穿透式”監管方式,就是要透過表面現象看清業務實質,把資金來源、中間環節與最終投向穿透聯接起來,綜合全流程信息來判斷業務性質,并執行相應的監管規定。

“過去有些互聯網金融企業打著高科技的旗幟,不斷地更換名字,當你要打擊民間借貸時他們叫做P2P,當你打擊P2P的時候,他們又自稱科技金融。”黃震對這樣改頭換面來規避監管的行為深惡痛絕,“而‘穿透式監管就是防止監管套利,不管你叫什么,你的股東,你的出借人、借款人或者是投融資雙方是不會變的,這才是最根本的本質,交易結構也沒有發生任何的改變。”

而在潘功勝10月14日發表的署名文章中,也對“穿透式”監管做了進一步的描述,提出“針對互聯網金融跨界混業經營、貫穿多層次市場體系的特征,逐步健全并完善與之相適應的監管體系:強化準入管理和功能監管,實施‘穿透式監管,把互聯網金融的資金來源、中間環節與最終投向穿透聯接起來;完善中央與地方金融監管分工”。

“很多國家探索這個過程中,從機構監管走向了功能監管,中國現在也在調整思路,但是不能一步到位,于是在這次專項整治過程中,提出一方面是在加強監管部門的協作、聯合監管。另一方面對于各種交叉跨領域實行‘穿透式監管,實際上更接近于功能監管。”黃震說。

還需多方協調和配套

《實施意見》和各部委配套政策出臺以來,王思聰要求翼龍貸所有員工都要認真研讀,組織了好幾輪會議學習政策。對他而言,現在混業監管的趨勢已越來越明顯。“上面有17個部委管著我們,這個監管力度確實是空前的。”他笑稱。

但由于實施意見剛剛出臺,具體的影響還沒有表現出來,只是由于對信息披露的加強,各部門都需要企業報備相關信息資料。而翼龍貸一直以來,撮合的借款額度都在15萬以下,平均貸款都在4萬~5萬元之間,符合并低于相關部門的規定額度。

對于互聯網金融來講,監管主要靠事先的產品登記、信息披露、資金存管等信息,通過貸前的服務,貸中跟蹤和貸后違約率就可以掌握企業的經營情況,因此在王思聰看來,穿透式監管對于企業而言,最主要的難度可能來自于對技術的投資和人力資本的有效投入。因為在互聯網金融行業,人才是制約企業的第一成本要素,軟件和硬件的投入也很可觀。

王思聰認為,“穿透式”監管只是第一步,當互聯網金融的交易平臺達到上百億甚至數千億、數萬億的交易時,對于實體經濟,對于傳統金融,對于經濟的影響可能還會加大。在這種情況下,可能還需要政府給行業一些引導,比如在銀行征信、保險、金融的支付、銀行的存管,甚至交易的擔保等方面,隨著監管的升級和“穿透式”監管的深化,還需要政府不斷提供相關管理和支持,甚至開放數據共享等,為企業提供更好的發展資源。

“現在最大的難點就是在總體監管格局尚未調整到位的情況下,如何加強各部門之間,中央和地方之間的協調性,比如工作的聯合參與,信息的共享等。”

黃震建議,在目前的配套政策中,總的協調機制還有待健全。但在協調機制建設上,通過國務院進行總體部署,比以前通過央行牽頭的部際聯席會議制度等更有力度。

此外,中央和地方層面如何進行協調也是一個問題。黃震表示,很多工作,中央層面出文件,但是執行要涉及地方層面,中央希望能夠協調一致發展,但是地方更重視發展的穩定機制,互聯網金融實際上是一種創新性的發展,包容性更大,出了問題以后,地方根據屬地原則,有兜底處置的責任。“所以,中央對這些創新的金融是又恨又愛,地方則是又愛又恨。”黃震說。

而在專項整治的過程中,如何把握這個度,不至于扼殺互聯網金融的創新性,也是監管部門需要思考的問題。

“這個度在我看來應該堅持‘三線原則。”黃震認為,首先要堅守底線,不能突破法律的底線,風險監管的底線。其次是不觸碰紅線,特別是政策的紅線,比如現在對非法集資的處置和打擊之外,就觸及了一些新的政策紅線。三是權利義務的界限,各方面的權利都應該得到一個平衡,不能侵犯消費者的權利,置客戶的財產安全不顧等。“把握好這‘三線,無論是平臺也好,還是我們的政策監管,都能有利于行業的健康發展。”

實際上,從監管的角度看,在創新效率和風險控制之間總存在兩難的權衡問題,追求創新就要容忍風險,控制風險就要犧牲創新,兩者之間的權衡最終需要通過市場機制發揮作用,需要監管制度和政策有一個市場機制的基礎。

曹嘯認為,從目前來看,在兩者之間取得較好的平衡比較困難,很有可能陷入另一個極端,互聯網金融的創新效率會被損失掉。比如目前的牌照等監管要求,使得小的互聯網企業失去生存空間,有利于大的互聯網企業和傳統金融機構,有利于背景出色的機構和企業,這樣風險是小了,但是最具有創新效率的、小的互聯網金融企業失去了誕生和發展的機會,也不能滿足那些無法從現有金融機構獲得更好服務的企業和家庭對于創新性金融服務的需求。

“互聯網金融問題的本質是創新和風險之間如何權衡的問題,這是一個復雜的問題。但有一點是明確的,市場的交給市場,給市場以空間;監管的交給監管,監管制度以市場為基礎;政府的政策不要鼓勵互聯網金融的創新和發展,也不要去治理和整頓互聯網金融的問題。同時,使得行業協會能夠真正發揮作用,讓行業協會從政府的序列當中相對獨立出來,真正成為市場機制的一個環節,成為自律監管的組織,成為連接市場與監管的環節。”曹嘯說。