國槐爛皮病的病原菌鑒定及其防治措施

蔡兆煒,邳學杰,郭韋韋

(1.天津泰達綠化集團有限公司,天津 300457;2.北京林業大學,北京 100083)

試驗研究

國槐爛皮病的病原菌鑒定及其防治措施

蔡兆煒1,邳學杰1,郭韋韋2

(1.天津泰達綠化集團有限公司,天津 300457;2.北京林業大學,北京 100083)

國槐是天津濱海新區園林綠化的重要樹種。為明確引起國槐爛皮病的病菌種類,對采自濱海新區范圍內的國槐爛皮病病枝進行病菌培養和分離純化,結合病原菌的形態特征和致病性,通過rDNA-ITS序列分析和BLAST比對來鑒定病原菌種類,得到兩種不同類別的主要病原菌(GL1、GL2),GL1與Fusarium tricinctum(Corda)Sacc.(登錄號HQ845047.1)的同源性達到了100%,GL2與Tubercularia vulgaris (Tode) Fr.(登錄號HM054135.1)的同源性達到99%。針對國槐爛皮病提出相應的防治措施,為濱海新區綠化養護提供依據。

國槐;爛皮病;病原菌;防治措施

國槐爛皮病是腐爛病的一種,是國槐的主要枝干病害,表現為枯梢型和干腐型兩種。該病在中國華北、西北和其他管理水平較低的區域均有發生。在天津濱海新區多發生于幼樹片林和移栽苗木上,主要表現為較常見的干腐型。發生初期,病斑表現為黃褐色水漬狀,近圓形,漸次發展為菱形,病皮組織腐爛、變軟,有酒糟味,木質部表面出現褐變,病斑失水后,樹木干皮下陷或開裂;發生后期,病斑不斷擴大,皮層纖維分離如麻狀,易剝離,直至病斑環切枝干造成上部死亡。

目前,國內外研究者對國槐爛皮病病原菌種類及其歸屬進行了一些研究,發現Valsa sordida Nit、Cytospora chrysosperma(Pers)Fr、Fusarium sp、Dot-hiorella sp等均可引起國槐爛皮病[1-3]。本試驗對天津濱海新區經濟技術開發區和東疆港區兩個區域的國槐爛皮病發病組織進行抽樣采集,并進行分離培養與純化,根據病菌形態和致病性,應用基于核糖體RNA基因(即rDNA)內轉錄間隔區(Internal Transcribed Spacer,ITS)的序列分析(rDNA-ITS序列分析)的方法[4-5],對該病害的致病菌種類進行鑒定,并從實際應用的角度提出園林綠化養護工作中防治國槐爛皮病的具體措施,為濱海新區的綠化養護生產實踐提供依據。

1 材料和方法

1.1試驗地概況

試驗樣品采集地點為天津市濱海新區經濟技術開發區和東疆港區范圍內的國槐行道樹和防護林。該區域屬于暖溫帶半濕潤大陸季風型氣候,冬季寒冷干燥,夏季氣溫高、濕度大,全年平均氣溫12.3 ℃,高溫極值40.9 ℃,低溫極值-18.3 ℃。年平均降水量 618 mm,降水隨季節變化顯著[6],因地理位置臨近渤海灣,風力較強。本地區原有土壤為濱海鹽堿土,大多質地粘重,但含鹽量大,一般在0.6%以上,鹽分組成以氯化物為主,pH值多在8以上,有機質在0.39~1.84%之間,全氮含量在0.03%~0.1%之間。地下水位小于1 m,地下水礦化度高達30 mg·L-1[7]。

1.2試驗方法

1.2.1病原菌的分離與純化

根據國槐爛皮病的病害癥狀特征,在試驗區內抽樣采集發病枝條樣品帶回實驗室,在顯微鏡下觀察發病枝條表面癥狀并將其分類,采用常規組織分離法和單孢分離法分別進行分離純化[8],獲得純化病原菌GL1、GL2。

1.2.2病原菌的形態特征觀察

將純化的病原菌接種于無菌PDA平板培養基上,在25 ℃下恒溫培養,7 d后觀察其菌落特征,在顯微鏡下觀察分生孢子形態。

1.2.3分子生物學鑒定

采用CTAB法提取病原菌的DNA,通過真菌核糖體轉錄間隔區(ITS)PCR擴增的通用引物ITS1(5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′)和ITS4(5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′)對提取的病原菌DNA進行PCR擴增,反應條件和反應程序參照葉振風等[9]的研究。產物由上海英駿生物技術有限公司進行測序,測序結果在GenBank網站的數據庫中進行比對,并通過Blast工具在線搜索同源性較高的已知序列,以此為基礎鑒定病原菌。

2 結果與分析

2.1病原菌的分離純化及其形態特征

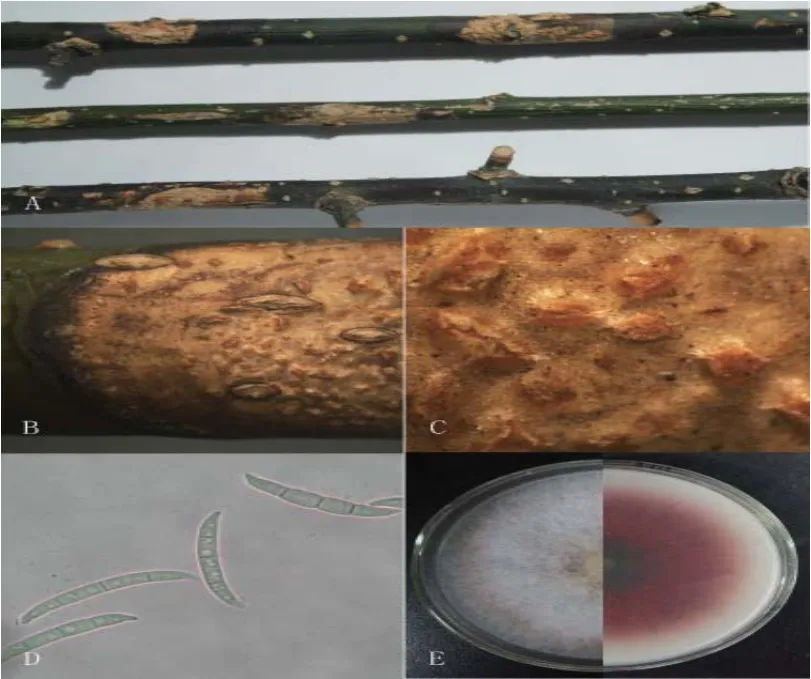

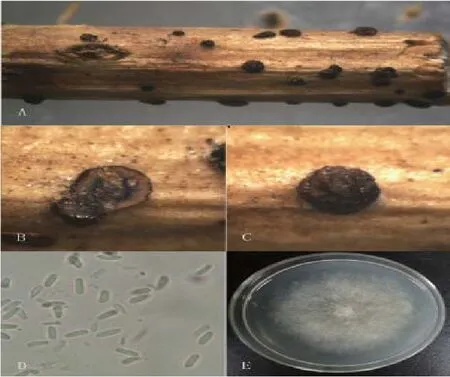

通過觀察發病枝條的表面癥狀,可將致病病原菌大致分為兩類。第一類病斑表現為圓形至菱形,黃褐色(圖1 A、B、C),分生孢子長條形,微曲,有3隔膜(圖1D),PDA培養基上的菌落前期呈淡綠至黃褐色,氣生菌絲絮狀,致密,后期孢子顏色逐漸加深,菌落變為暗紅褐色(圖1E),編號為GL1。第二類病斑表現為圓球形至不規則形,黑褐色(圖2 A、B、C),分生孢子單生,短棒狀(圖2 D),PDA培養基上的菌落為白色的羽毛狀,具少量氣生菌絲(圖2E),編號為GL2。

圖1 病原菌形態特征及培養形態(GL1)

A~C被害植物表面癥狀 D分生孢子 E培養形態(7 d)

2.2病原菌rDNA-ITS分子鑒定

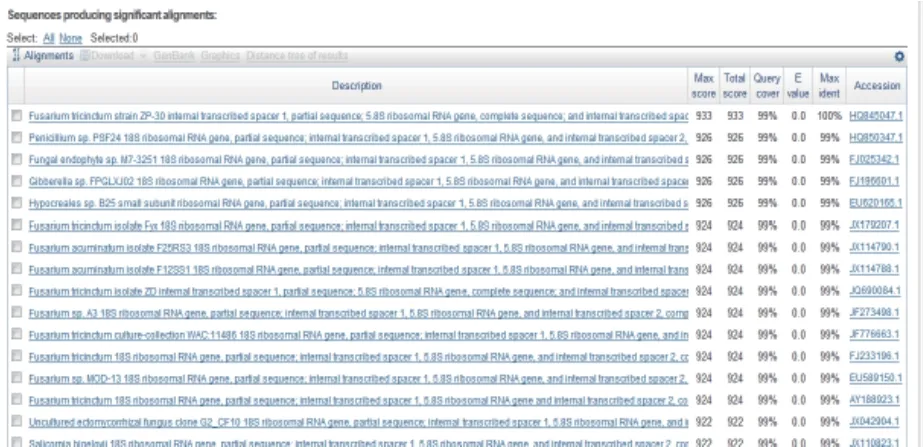

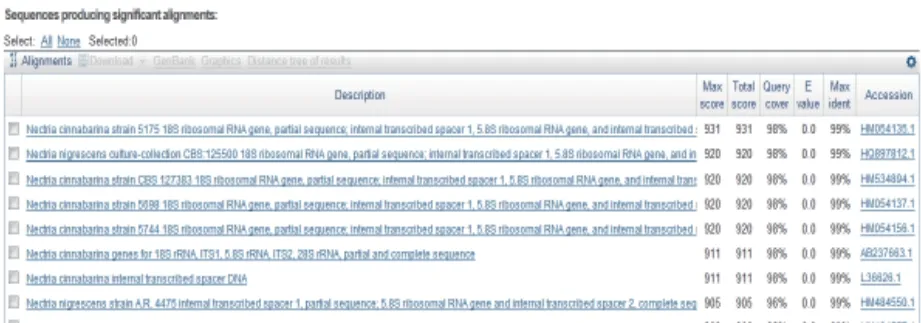

以GL1、GL2菌株的基因組DNA為模版,采用rDNA的ITS區段通用引物ITS1和ITS4進行PCR擴增,均獲得1條遷移率相同且分子質量約500 bp的擴增條帶,進行測序后將結果與NCBI中已登錄的相似菌株進行同源性BLAST比對,發現GL1、GL2與已登錄的部分菌株均存在較高的同源性,其中,GL1與Fusarium tricinctum(Corda)Sacc.(登錄號HQ845047.1)[10]的同源性達到了100%(圖3),GL2與10余種已登錄的病原菌的同源性均達到了98%[3,11-12],但與Tubercularia vulgaris (Tode) Fr.(登錄號HM054135.1)的Max Score和Total Score最高(931)(圖4)。經鑒定,引起濱海新區國槐爛皮病的病原菌GL1、GL2確定為Fusarium tricinctum(Corda)Sacc.和Tubercularia vulgaris (Tode) Fr.。

圖3 ITS序列Blast結果(GL1)

圖4 ITS序列Blast結果(GL2)

3 結論與討論

3.1國槐爛皮病的發生原因

3.1.1氣候因素導致

爛皮病的發生,受環境影響很大。由于大氣環境的惡化,冬季氣溫上升,造成成片林木中的細菌病毒存活基數增大,從而加大了控制難度。病害發生期若空氣濕度大,較易發生病菌滋生傳播。

3.1.2栽植過程不合理

行道綠化、防護林等主要栽植國槐的地域,其種植品種和結構較為單一,若栽植密度大,則易出現通風不良,樹木在新的環境里適生性能較差,若苗木在出圃前后發現有蟲傷、機械傷以及斷根和樹皮撕裂,或在運輸過程中受到擠壓傷和碰傷留下機械傷口,都為腐爛病菌侵染提供了有利條件。此外,幼樹栽植過早較易受到凍害、風害等自然災害的侵襲,從客觀上講為腐爛病菌的侵染提供了誘因,導致感病率高,死亡率高[2]。

3.1.3養護管理不到位

在苗木采購、運輸、檢疫等環節中缺乏嚴格的監督和管理機制,苗木質量得不到保證,直接影響其生長和抗病能力。重栽輕管現象仍然存在,苗木栽植處土壤孔隙大,蓄水、保水能力差,不及時進行涂白、施肥,微量元素缺乏,導致樹木營養不良,樹勢衰弱,另外,苗木栽后沒有定期開展撫育,長勢差,或撫育過程中造成樹體的機械傷或剪口傷,這些都促使腐爛病菌流行蔓延。此外,濫用農藥也會導致病毒細菌的抗藥性愈來愈強,治理起來更困難。

3.1.4監測防治體系不健全

目前濱海新區對城市園林植物病害的監測體系還不健全,基本由各區域園林綠化部門分別監測,監測方法較為粗放單一,大多仍通過人工踏查,個別區域未配備適用的監測儀器,如放大鏡、做標本的必備工具等。國槐栽植范圍點多面廣,尚無有效適用的全面監測體系是國槐爛皮病發生的又一重要原因。

3.2防治措施探討

3.2.1適地適樹

堅持適地適樹的原則,選擇在適合國槐生長的立地條件上栽植苗木,盡量營造混交林,若用作行道綠化和防護林,應與其他樹種搭配栽植為宜。

3.2.2科學栽植

明確作業技術規程,嚴格控制選苗、運苗、栽植等過程,保證運輸過程中做好保護措施,避免機械損傷,做到隨起隨栽,澆足底水,縮短返苗期,增強抗性[1]。栽植前采取浸根24 h以上或蘸泥漿等方法,保證合理的栽植密度,確保通風良好。

3.2.3及時涂白

樹干涂白是預防和治理腐爛病的有效措施,對于幼樹尤為重要。涂白劑采用生石灰:硫磺粉:水= 1:1:3的比例,為增加附著力也可適量加入食鹽。可在早春發病初期涂抹,對病菌有一定的抑制作用,并能促進病斑愈合。在初冬時將樹上的病枝、弱枝、老化枝及時剪除并集中燒毀,然后對樹干進行涂抹[13]。

3.2.4加強養護管理

對國槐苗木進行松土除草、科學施肥、合理灌溉,增強樹木長勢,提高樹木免疫能力。同時要適時開展整枝修剪、間伐等,防止樹木抽條、干梢,促進林木正常生長。要及時剪除病枝、枯枝,將剪下的枝條及時運走和處理,防止病菌蔓延。

3.2.4化學防治

感病較輕的植株或林木,在加強養護管理、提高樹木長勢的同時,可用刀片刮除病斑,選用10倍的食用堿水或50%退菌特100倍液等藥劑進行噴干或涂干處理。對嚴重感染的國槐,應及時砍去病株或刮除病部,噴灑或涂抹50%多菌靈、或50%退菌特、或70%甲基托布津等藥劑。

致謝:本試驗在北京林業大學省部共建森林培育與保護教育部重點實驗室完成,論文撰寫過程中受到北京林業大學森林保護學范鑫磊博士的幫助和指導,特此感謝。

[1]呂建成,孫玉喜,孫國宏,等.樹木爛皮病的發生及防治研究[C]//全國園林植保第十三次學術討論會論文摘要集.北京:中國風景園林學會,2004:4-5.

[2]吳淑芳,李娟.2006年春季西平縣國槐腐爛病發生情況及流行原因分析[J].現代農業科技,2010(19):167-167,169.

[3]GADGIL P D. Fungi on trees and shrubs in New Zealand[J]. Fungi of New Zealand,2005,4:437.

[4]燕勇,李衛平,高雯潔,等.rDNA-ITS序列分析在真菌鑒定中的應用[J].中國衛生檢驗雜志,2008,18(10):1958-1961.

[5]索相敏,王獻革,李學營,等.rDNA ITS序列在果樹真菌病害研究中的應用[J].江西農業學報,2015,27(5):22-24.

[6]丁衛東.天津港區氣候特點對引航的影響[J].港口經濟,2010(3):52-53.

[7]洪雪姣,邳學杰,崔丙云,等.楊樹爛皮型,水泡型潰瘍病的藥劑防治試驗[J].天津農業科學,2014,20(6):118-123.

[8]方中達.植病研究方法[M].3版.北京:中國農業出版社,1998:57-125.

[9]葉振風,吳湘琴,呂冠華,等.梨樹腐爛病的病原菌鑒定和化學藥劑篩選[J]. 華中農業大學學報,2015(2):49-55.

[10]ZHUANG W Y. Fungi of northwestern China[M]. New York:Ithaca, N Y,2005:430.

[11]CHEN M M. Forest fungi phytogeography: forest fungi phytogeography of China, North America, and Siberia and international quarantine of tree pathogens[M]. Sacramento, California: Pacific Mushroom Research and Education Center, 2002:469.

[12]DUDKA I O, HELUTA V P, TYKHONENKO Y Y, et al. Fungi of the Crimean peninsula[M].Ukrame:Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, 2004:452.

[13]李希喬.防治國槐腐爛病[J].新農業,2007(3):51.

試驗研究

S792.26

A

1002-0659(2016)05-0010-03

2016-03-02

主要作者簡介:蔡兆煒(1989-),男,碩士,主要從事城市園林綠化養護工作。E-mail:306669971@qq.com