論客家箏曲的左手技法特點

徐夢昕

(江蘇師范大學音樂學院,江蘇 徐州 221000)

論客家箏曲的左手技法特點

徐夢昕

(江蘇師范大學音樂學院,江蘇 徐州 221000)

箏是中華民族有著兩千多年歷史的彈撥樂器,在其發展過程中形成了一些不同風格特征的流派。客家箏派是其中的主要流派之一,它具有獨特的風格和演奏特點,特別是左手的技法。掌握好傳統箏曲的演奏技法對古箏演奏者來說是一個重點也是一個難點。本文以客家箏派的形成與流傳,風格與演奏特點為研究背景,對客家箏曲的左手技法特點進行論述,并總結出在演奏客家箏曲時要注意的左手技法問題,最后提出對中國傳統箏派未來發展的思考與展望。

客家箏;演奏特點;左手技法;傳統箏樂

引言

古箏是中國古老的彈撥樂器,兩千多年來,古箏的流傳范圍已遍及全國各地乃至海外。在其傳播與傳承的過程中,因地域環境、政治經濟、語言文化及民俗民風等諸多因素的影響,特別是與各地民間音樂的融合,逐漸派生出各種具有不同音韻、演奏技巧和濃郁地方色彩的流派、曲目等,有“茫茫九派流中國”之說。客家箏派是其中的主要流派之一,它具有獨特的風格和演奏特點,特別是其左手技法。客家箏曲的左手顫音、滑音以及“4、7”變化音的特點都是獨具一格的。隨著很多現代箏曲和新的古箏演奏技法的出現,傳統箏曲的演奏技法逐漸被邊緣化。之前很多研究者對客家箏曲的整體風格特點的研究較多,因此本文對客家箏曲的研究著重在左手技法方面,對目前該方面問題的研究有了進一步的拓展和延伸。

一、客家箏派的藝術特色

(一)客家箏的形成及流傳

客家人居住在閩粵贛三邊交界的山區,他們是一個在中古時期(南北朝到唐朝末年)從中原南遷過來的漢民族獨特支系。經過多年與當地土著居民的文化、語言、風俗的相互融合,產生了獨具一格的客家文化,客家音樂是客家文化的重要組成部分。客家箏是從客家音樂中漢樂的絲弦合奏中脫離出來的。在晉安帝九年到宋朝滅亡前后的一段時期中,客家箏發展起來,后來因中原人民南遷,將古箏藝術與客家當地的文化融合,古箏逐漸從絲弦合奏中分離出來,多以獨奏的形式呈現在人們面前,從而形成了現在家喻戶曉的客家箏派。何育齋和羅九香兩位先生對于客家箏派的傳承與發展作出了巨大的貢獻。何育齋先生編訂的《中州古調》和《漢皋舊譜》,以及客家箏獨特的“工尺譜諧聲字譜”記譜法對后人影響很大。羅九香是何育齋先生的弟子,他繼承并發展了何育齋開創的客家箏樂。可以說,客家箏始于何育齋,成于羅九香。

(二)客家箏派的風格與演奏特點

客家箏曲目繁多,按照它的曲體結構可分為“大調”和“串調”兩類。“大調”要求規范嚴格,每首樂曲都是六十八板,用現代樂理表述就是每首樂曲都有六十八個小節或者六十八個重拍。“大調”箏曲大多數比較穩健、規整。例如《出水蓮》、《崖山哀》等作品。而“串調”的結構則比較多樣化,它是由漢劇音樂和民間曲牌構成的。“串調”樂曲長短不一,沒有固定的板數,曲調比較靈活。例如《蕉窗夜雨》、《翡翠登潭》等作品。客家箏還可分為“硬弦”和“軟弦”兩類。“硬弦”的音階為“5、6、1、2、3”五聲音階,而“4”音和“7”音只作為裝飾音偶爾出現在樂曲中。“軟弦”的音階為“5、7、1、2、4”五聲音階,“6”音和“3”音作為裝飾音偶爾出現。“硬弦”箏曲一般輕快活潑、清新明朗;“軟弦”箏曲則委婉含蓄、古樸典雅。

客家箏曲有著很多獨特的演奏特點,比如反復演奏兩遍或兩遍以上的慢板,并在骨干音上進行加花處理;演奏中板時速度要漸快,或者從4/4拍的慢板轉為2/4拍的慢板;花指演奏比較簡單,往往只有若干個音;在高、低八度音演奏時,左手要跟著右手大指進行按音或滑音等。

二、客家箏曲的左手技法特點

由于古箏與其它樂器的構造不同,在古箏演奏中有左右手演奏技法。在傳統箏樂中,基本上都是以五聲音階來定弦,因此,左手的技法就占有相當大的地位。傳統箏曲的演奏大都以右手彈奏為主,左手的按弦為右手的彈奏增添了許多韻味,這就是所謂的“右手司聲,左手司韻”。客家箏曲古樸典雅,它與其它流派的不同之處就在于左手作韻十分講究,在演奏中,對左手技法的處理也有很高的要求。

(一)古樸典雅的顫音

顫音在古箏演奏中是極為重要的演奏技法之一。在不同的古箏流派中,顫音的特點也都有所不同。河南箏曲的顫音雄渾豪放;潮州箏曲的顫音樸實平淡;客家箏曲的顫音則古樸典雅。

1.輕顫音

輕顫音在客家箏曲中的運用最為廣泛,它一般對樂曲中比較平和、輕柔的地方進行點綴裝飾。它的彈法是左手隨著右手彈奏的音輕輕地顫弦,速度較慢,顫動幅度比較小,音高基本上沒有變化,有種若隱若現的感覺。在客家箏曲演奏中,除了左手滑音或其它形式顫音之外,輕顫音或多或少的都會對其它音進行裝飾潤色。因此,輕顫音很少在樂譜中標記出來,用法十分隨意、自由。例如樂曲《出水蓮》中就大量運用了輕顫音的技法,尤其是第一部分的慢板中,幾乎每一小節都用了輕顫音,充分體現了蓮花“出淤泥而不染”的高雅淡麗。

2.重顫音

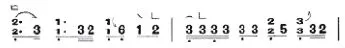

重顫音一般用在樂曲中比較哀怨、悲憤、激動的地方,多表現比較激烈的情緒。它的彈法是左手隨著右手彈奏的音比較重地進行顫弦,力度較輕,顫弦要快,幅度較大,但這種彈法一般不太好控制音高音準,這就要按照演奏者對樂曲的處理來進行彈奏,波動的兩個音之間一般不會超過小三度。在客家箏曲中,重顫一音般會在樂譜上有明確的標記。例如:樂曲《崖山哀》中第一小節的“4”音就用了重顫音,把樂曲的哀怨憂愁表現的淋漓盡致。譜例:

3.節奏顫音

節奏顫音一般用在比較含蓄、深沉的地方,它的彈法與輕顫音相似,但它與眾不同之處在于左手的顫動是有節奏的,并不像輕顫音那樣隨意。節奏顫音強調音的節奏感和延長音的韻律,在客家箏曲中經常會用到。例如:樂曲《出水蓮》第一部分慢板中,很多樂句的結尾長音都用到了節奏顫音,體現出蓮花含苞待放的含蓄美。譜例:

4.按顫和滑顫

按顫通常用在“4”和“7”的變化音按弦上,它的彈法是左手在按住“4、7”音的同時進行顫弦裝飾,速度較快,顫動幅度較小。在傳統箏樂中,“4、7”變化音最能體現樂曲中如泣如訴的情感,但在“4、7”按音的基礎上再加上按顫,這就使樂曲中傷感、悲苦的情緒表現到極致。例如:樂曲《昭君怨》中的“4、7”音就用到了很多按顫。譜例:

滑顫通常用在上、下滑音中,它的彈法是左手在進行上、下滑音按弦的同時對該音加以顫弦裝飾,顫動速度較慢。滑顫的運用使所彈奏的音不僅有了音程的變化,還使樂曲充滿了韻律。例如:在樂曲《翡翠登潭》第21-22小節中,就出現了滑顫。譜例:

客家箏樂講究自由、即興,在顫音的演奏上并沒有那么死板。即使樂譜中沒有出現顫音符號,但在演奏時依舊要根據樂曲的風格特征適當的運用顫音。顫音是古箏樂曲的靈魂,沒有顫音的箏曲,就如同一潭死水,沒有任何意境可言。

(二)柔美婉轉的滑音

1.上滑音

上滑音是古箏演奏中十分常見的左手技法,它在客家箏曲中的運用較多。根據演奏者對樂曲的不同處理,客家箏曲中的上滑音時而急促有力,時而又細致婉轉。主要包含附點上滑音和延長上滑音兩種。

(1)附點上滑

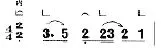

附點上滑音的標記方法和普通的上滑音一樣,但它的實際演奏效果卻非同一般。附點上滑音的彈法是右手先彈音,左手將上滑音推遲按成附點的節奏或者復附點的節奏,只在音的最后一小部分按滑到音的相應音高,使整個上滑音的音程變化向后推遲,音的變化過程變得緩慢。例如“3”的上滑音,它的實際演奏效果是“”。在樂曲《熏風曲》的第1小節中就出現了附點上滑。譜例:

(2)延長上滑

延長上滑音顧名思義就是將上滑音延長,它與附點上滑音相比延長的時間更加靠后。延長上滑音的彈法是右手先彈音,左手將上滑音推遲按到該音符的下一拍甚至是下兩拍,這就使上滑音向后延長了一拍或者幾拍,使整個樂句更加充實飽滿,讓人回味無窮。在樂曲《單點頭》的第33小節中,用了“6”的延長上滑音。譜例:

2.下滑音

客家箏曲中下滑音的不同之處在于它的速度較慢,要盡量把兩音之間按滑的聲音做到韻味無窮。下滑音的表現也是要根據演奏者對樂曲的理解及處理進行變化,有時急促,有時緩和。在客家箏曲中,上、下滑音經常會在一起出現,上滑音在前,下滑音在后,這種來回滑音的配合給樂曲增添了更多的韻味,也體現了客家箏曲的自由隨性。例如樂曲《崖山哀》的第17-20小節中,就用到了多個下滑音,特別是19小節中的第一、二拍,“6”的上滑音和下滑音的連接配合,體現了樂曲哀怨、無奈的情緒。譜例:

3.回紋滑音

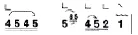

回紋滑音在客家箏曲中也是一種十分常見的技法。它的彈法是右手先彈音,左手將該音快速地按滑到它的上方音高之后,再快速地還原至原來的音。回紋滑音的時值長短不一,這要視演奏者對樂曲的理解而定,有的在一拍內完成,有的則需要延長至下一拍甚至幾拍。短促的回紋滑音有點類似于古箏中的點音技法,一般出現在切分節奏中的第二個音上,這就促使切分節奏中的第二和第三個音之間的停頓沒有那么蒼白和明顯,從而增加了樂曲的跳躍性,非常的靈動活潑。例如樂曲《崖山哀》的第55小節:

而長的回紋滑音是延長到該音的下一拍甚至幾拍,有一種“余音繞梁,三日不絕”的感覺,非常的悠遠纏綿。例如樂曲《出水蓮》第9小節:

4.裝飾性倚音

裝飾性倚音在客家箏曲中也很常見,它可以被稱為十分短促的上、下滑音和回紋滑音。它的彈奏非常短促,只是起到了裝飾和點綴音符的作用。但很多演奏者往往會忽略掉倚音的彈奏,致使樂曲略顯死板。例如樂曲《蕉窗夜雨》的第4小節就用到了兩個裝飾性倚音。譜例:

(三)細致多變的“4、7”變化音

“4、7”兩個音是古箏五聲調式中的偏音,即使現在出現了轉調箏,或古箏發展的有多么國際化,但最普遍使用的還是五聲的二十一弦箏,因此,“4、7”兩個音都是要通過左手按弦來得到的。在前面的內容中提到過客家箏曲有“軟弦”和“硬弦”之分。“軟弦”的音階為“5 7 1 2 4”,其中,“4”和“7”音在“軟弦”樂曲中為骨干音,代替了“3”和“6”音,所以“4、7”按音在“軟弦”樂曲中用的比較多。而在“硬弦”樂曲中,“4、7”音只作為經過音來裝飾樂曲,因此用的比較少。客家箏曲中的“4、7”音的音高并不是十二平均律中的“4”和“7”音或者“升4”和“降7”音,它是隨著演奏者的情緒變化、節奏變化和樂曲情境變化而改變的,這就要求演奏者對客家箏曲中“4、7”音的音高變化處理要十分的細致。“4、7”音在客家箏曲中的音高沒有一個固定的說法,但有些人的解釋是客家箏曲中的“4”音比十二平均律中的“4”音要高,比“升4”音要低;“7”音比十二平均律中的“降7”音要高,比“7”音要低,介于“4”與“升4”之間,“降7”與“7”之間。但這種解釋也不完全正確,演奏者還是要在這個解釋的基礎上對這兩個音進行細微的改變。在處理好“4、7”音的音高變化之后,為了讓樂曲更加精美,演奏者要在“4、7”音上適當的加入顫音、滑音的技法。對客家箏曲中“4、7”音音高的把握對演奏者來說是一項難點,最好的方法就是多聽多唱,多聽老師的示范演奏,多聽音頻資料或者CD,多唱譜子,讓自己對音高從心里就有一種固定的概念。最后再加上認真刻苦的訓練,相信每個人都會把客家箏曲中“4、7”變化音處理到極致。

三、結語

箏是一種深受中國人民喜愛的民族樂器,而古樸典雅的客家箏曲也受到很多人的追捧。但是要想把客家箏曲的韻味演奏出來是有一定難度的,尤其是它左手的作韻技法。客家箏曲中古樸典雅的顫音,柔美婉轉的滑音,還有細致多變的“4、7”按音都是隨著客家箏曲的即興、自由而變化的,也隨著演奏者的情緒變化而變化,每個演奏者都有屬于自己的一種處理方法,因此,所有的演奏者都要在理解樂曲美學意義的基礎上充分發揮自己的即興性,把客家箏曲的左手技法特點演繹完美,給樂曲帶來更加豐富多彩的意境。

[1]李萌.中國傳統古箏曲大全(中)[M].人民音樂出版社,2004,1(1).

[2]劉方.二變音si、fa在箏曲中的體現和嬗變[J].貴州師范大學學報,2014,10(10).

[3]趙星.從“以韻補聲”到“以音表現”——淺談箏演奏中左手技法的變化及由此引發的思考[J].黃河之聲,2009.10(8).

[4]王夏婕.我國東南三個傳統箏派之比較研究——潮州箏派、客家箏派、福建箏派[D].福建師范大學,2004,4(1).

[5]陳蔚旻.客家箏派源流探微[J].星海音樂學院學報,2008,9(15).

[6]羅德裁.談談客家箏派的形成和傳播[J].星海音樂學院學報,2005,6(30).

[7]肖玲.從《出水蓮》的演奏特點看客家箏曲[J].音樂時空,2011.

[8]焦力.論古箏的滑音[J].四川音樂學院學報,2006.

[9]黃露曼.無形的心碑——客家箏曲《崖山哀》的音樂特征及文化內涵[D].星海音樂學院,2010,4(30).

[10]張磊.傳統箏樂中的“4”與“7”[J].黃河之聲,2009,2(8).