飼草型小黑麥新品系在甘肅臨洮灌區的生產性能研究

李冬梅,田新會,杜文華

(甘肅農業大學 草業學院/草業生態系統教育部重點實驗室/甘肅省草業工程實驗室/中-美草地畜牧業可持續發展研究中心,甘肅 蘭州 730070)

?

飼草型小黑麥新品系在甘肅臨洮灌區的生產性能研究

李冬梅,田新會,杜文華

(甘肅農業大學 草業學院/草業生態系統教育部重點實驗室/甘肅省草業工程實驗室/中-美草地畜牧業可持續發展研究中心,甘肅 蘭州 730070)

通過研究10個飼草型小黑麥新品系的株高、枝條數、干草產量和營養價值(粗蛋白、酸性洗滌纖維、中性洗滌纖維),并應用灰色關聯分析進行綜合評價,以系統了解其在甘肅省臨洮灌區的生產性能。結果表明:小黑麥品系中P7的株高最高為156 cm,與石大1號(CK1)、中飼1048(CK2)和其他品系均有顯著差異(P<0.05);P1的枝條數最多,達1 050.67萬/hm2,除與P13和P22無顯著差異外,與CK1,CK2和其他品系均有顯著差異;P13的干草產量最高,為19.50 t/hm2,除與P22無顯著差異外,與CK1,CK2和其他品系間均有顯著差異;小黑麥品系的株高與枝條數呈極顯著負相關,枝條數與干草產量呈顯著正相關。P1的粗蛋白含量最高,與CK1,CK2和其他品系有顯著差異;P24的酸性洗滌纖維含量最低,與CK1,CK2和其他品系有顯著差異;中性洗滌纖維含量最低的品系為P24,與CK1,CK2和其他品系均有顯著差異。綜合評價結果表明:小黑麥品系P1、P13、P22、P29和P39的綜合性狀優于國家小黑麥區域試驗對照品種CK1和CK2,應進一步進行區域試驗和生產試驗,審定登記小黑麥新品種。

飼草型小黑麥;生產性能;灰色關聯度分析;綜合評價

隨著農業結構調整和畜牧業快速發展,牧草及飼料的需求量日益增加,牧草種植面積逐年擴大。盡管如此,飼料還是嚴重不足,并威脅著我國食物安全,而且從發展趨勢分析,飼料的缺口還將越來越大[1]。因此,選育優良的牧草品種,研究和評價其適應性,篩選高產優質牧草,并在適宜地區推廣應用已成為發展牧草生產的重要途徑[2]。

小黑麥(Triticale)是由小麥屬(Triticum)和黑麥屬(Secale)植物經屬間有性雜交和雜種染色體數加倍而人工結合成的新物種[3]。小黑麥結合了小麥和黑麥的優點,雜種優勢強,分蘗多,莖葉生長茂盛,株高達到1.5 ~ 1.7 m,鮮草產量為49.5 t/hm2,植株莖葉蛋白含量為15.4% ~ 17.8%,籽粒蛋白含量為10.1% ~ 20.2%,比小麥籽粒的蛋白質含量高30%,抗寒性強,可耐-25℃ ~ -30℃低溫。此外,小黑麥對白粉病免疫,病蟲害少,整個生長期內不需要噴灑農藥,是綠色優質青飼作物[4]。在祁連山牧區,小黑麥的株高較燕麥高50 cm,草產量為加拿大燕麥的兩倍[5]。酸性洗滌纖維含量影響家畜對牧草的消化率,其含量與養分消化率呈負相關,小黑麥飼草的消化率與適口性均優于燕麥,表現出對當地環境更好的適應性[6-7]。小黑麥對不良環境的特殊適應性,以及營養價值高、可糧飼兼用等特點,成為農業結構調整和農業效率提高的優勢作物[8]。

隨著農牧業生產發展,對小黑麥抗逆新品種的需求增多,育種目標主要集中在高產[9]、抗旱性[10]、抗病性[11]和耐鹽性[12]等方面,但對特殊生態環境下小黑麥良種選育和改良方面的研究較少,特別是小黑麥草產量與農藝性狀之間關系的研究鮮有報道。試驗擬通過研究不同小黑麥品系的株高、枝條數、干草產量和品質,以篩選草產量高,品質好,養分組成合理,適宜甘肅省定西臨洮灌溉地區種植的小黑麥新品系。

1 材料和方法

1.1 試驗地自然概況

試驗地在甘肅省臨洮縣農校農場進行,E 103°87′,N 35°37′。海拔1 892 m,降水量562 mm,無霜期153 d,最高氣溫34.6℃,最低氣溫-29.5℃,年平均氣溫7.0℃,土壤為黑麻土,有灌溉條件,試驗地肥力均勻。

1.2 試驗材料

甘肅農業大學選育的10個小黑麥品系(P1,P7,P13,P19,P22,P23,P24,P29,P39,P53),對照為國家草品種委員會規定的小黑麥區域試驗對照品種石大1號小黑麥(CK1)和中飼1048小黑麥(CK2)。2個對照品種在臨洮縣生育期長、生產性能較好、但高感銹病。

1.3 試驗設計

隨機區組設計,3次重復。條播,播種行距20 cm,播種量按萬基本苗650 kg/hm2,播種深度5~6 cm,小區面積1 m×1 m。播種前施底肥N 50 kg/hm2,P 79 kg/hm2。播種時間為2014年3月8日。試驗期間及時中耕除草,灌水2次(拔節期,抽穗期)。

1.4 測定項目和方法

1.4.1 株高 抽穗期刈割前進行。在各小區內隨機選取10株(邊行除外),測定自然高度,計算平均值。

1.4.2 枝條數和干草產量 抽穗期進行。每個小區隨機取生長整齊的1 m樣段(除去試驗小區兩頭各0.1 m),統計樣段內株高高于50 cm的枝條數。齊地面刈割樣段內所有植株的地上部分,并將其置于自然條件下風干,待水分含量將至30%時,稱重,得到干草產量。從中抽取500 g樣品,帶回實驗室測定營養成分。

1.4.3 營養成分 粗蛋白(CP)含量采用凱氏定氮法,中(酸)性洗滌纖維(NDF/ADF)含量采用由濾袋技術改進的范氏酸性洗滌纖維和中性洗滌纖維法[13]。

1.5 統計分析

采用Microsoft Excel 進行數據整理和做圖,在SPSS 19.0 中用one-way AVOVA對小黑麥品系的株高、枝條數、干草產量、CP和N(A)DF進行方差分析,應用灰色關聯對不同小黑麥品系進行綜合評價。

2 結果與分析

2.1 株高

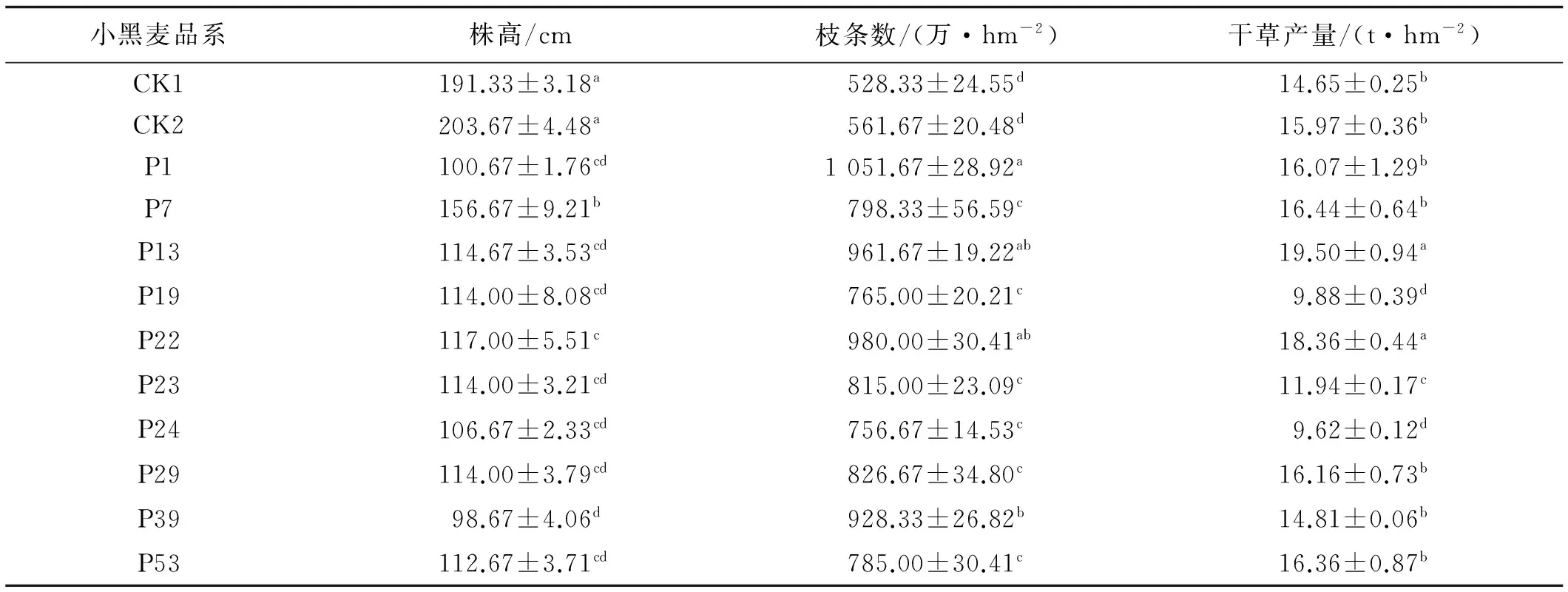

各小黑麥品系中P7的株高最高(156 cm),與CK1、CK2和其他品系均有顯著差異(P<0.05);其次是P22(117 cm),除與CK1、CK2、P7和P39有顯著差異外(P<0.05),與其他品系均無顯著差異;P39的株高最低(99 cm),除與CK1、CK2、P7和P22有顯著差異外(P<0.05),與其他品系均無顯著差異(表1)。

2.2 枝條數

參試小黑麥品系中,P1的枝條數最多(1051.67萬/hm2),除與P13和P22無顯著差異外,與CK1、CK2和其他品系均有顯著差異(P<0.05);其次是P22(980.00萬/hm2),除與P1,P13和P39無顯著差異外,與CK1,CK2和其他品系均有顯著差異(P<0.05);P24的枝條數最少(756.67萬/hm),除與CK1、CK2、P1、P13、P22和P39有顯著差異外(P<0.05),與其他品系均無顯著差異(表1)。

2.3 干草產量

不同小黑麥品系中,P13的干草產量最高(19.50 t/hm2),除與P22無顯著差異外,與CK1、CK2和其他品系間均有顯著差異(P<0.05);其次為P22(18.36 t/hm2),除與P13無顯著差異外,與CK1、CK2和其他品系間均有顯著差異(P<0.05);P24的干草產量最低(9.62 t/hm2),除與P19無顯著差異外,與CK1、CK2和其他品系均有顯著差異(P<0.05)(表1)。

2.4 株高、枝條數和干草產量之間的相關性

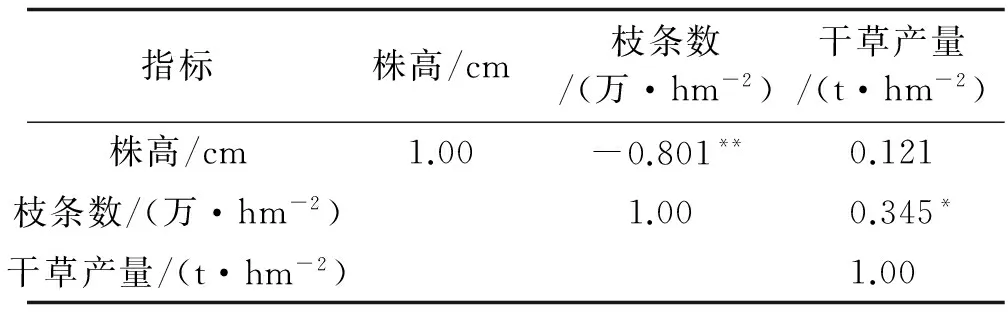

由小黑麥株高、枝條數和干草產量的相關性可知(表2),株高與枝條數呈極顯著負相關(r=-0.801),枝條數與干草產量呈顯著正相關(r=0.345),株高與干草產量的相關性不顯著。

2.5 營養價值

2.5.1 CP含量 參試小黑麥品系中,P1的CP含量最高達12.26%,與CK1、CK2和其他品系的CP含量有顯著差異(P<0.05);P22的CP含量(11.71%)次之,與CK1、CK2和其他品系的CP含量有顯著差異(P<0.05);P7的CP含量(7.40%)最低,與CK1、CK2和其他品系的CP含量有顯著差異(P<0.05)(圖1)。

表1 不同小黑麥品系的株高、枝條數和干草產量Table 1 Plant height,branch number and hay yield of different triticale lines

注:同列不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05)

表2 小黑麥株高、枝條數和干草產量之間的相關性Table 2 The correlation between plant height,branch number and hay yield

注:*相關性達顯著水平(P< 0.05);**相關性達極顯著水平(P< 0.01)

2.5.2 ADF含量 不同小黑麥品系中,P24的ADF含量(32.67%)最低,與CK1、CK2和其他品系有顯著差異(P<0.05);其次是P23(34.31%),與CK1、CK2和其他品系均有顯著差異(P<0.05);ADF含量最高的品系是P13(49.15%),與CK1、CK2和其他品系均有顯著差異(P<0.05)(圖1)。

2.5.3 NDF含量 小黑麥品系中,NDF含量最低的品系為P24(52.20%),與CK1、CK2和其他品系均有顯著差異(P<0.05);P39的NDF含量(55.09%)次之,與CK1、CK2和其他品系均有顯著差異(P<0.05);P13的NDF含量(64.41%)最高,與CK1、CK2和其他品系均有顯著性差異(P<0.05)(圖1)。

圖1 小黑麥品系的營養價值指標對比Fig.1 Nutritional value of different triticale lines

3 綜合評價

灰色系統理論是農業經濟以及作物育種等方面的有效指導,通過結合各個因素進行客觀評價,可以有效篩選出綜合性狀較好的作物品種,避免因單一性狀優良而進行篩選所造成的誤差[14-15]。試驗的目的在于篩選高產穩產和營養價值較高的小黑麥品系,但這些參試品系的草產量和品質各有利弊,利用權重系數法對各品系的草產量和品質進行綜合分析,可以篩選出綜合性狀最優的小黑麥品系。

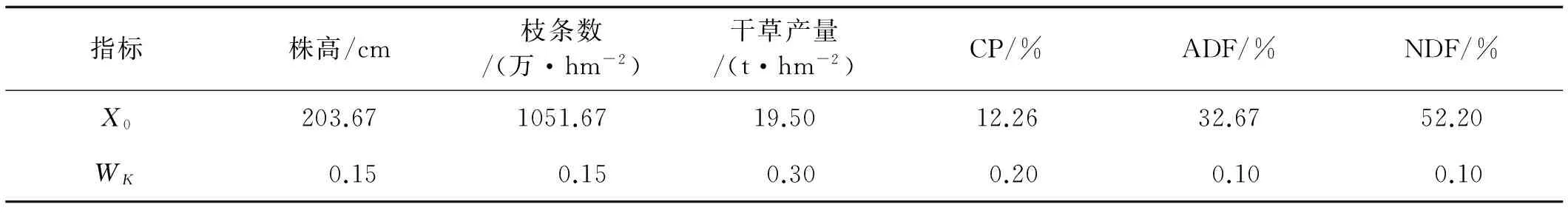

3.1 標準小黑麥及試驗小黑麥品系的各指標權重的構建

試驗選取株高、枝條數、干草產量和CP含量的最大值,ADF和NDF的最小值,作為標準小黑麥(X0)。根據以上指標在小黑麥生產中的相對重要程度分別賦值(WK)。標準小黑麥的構建及各指標的權重見表3。

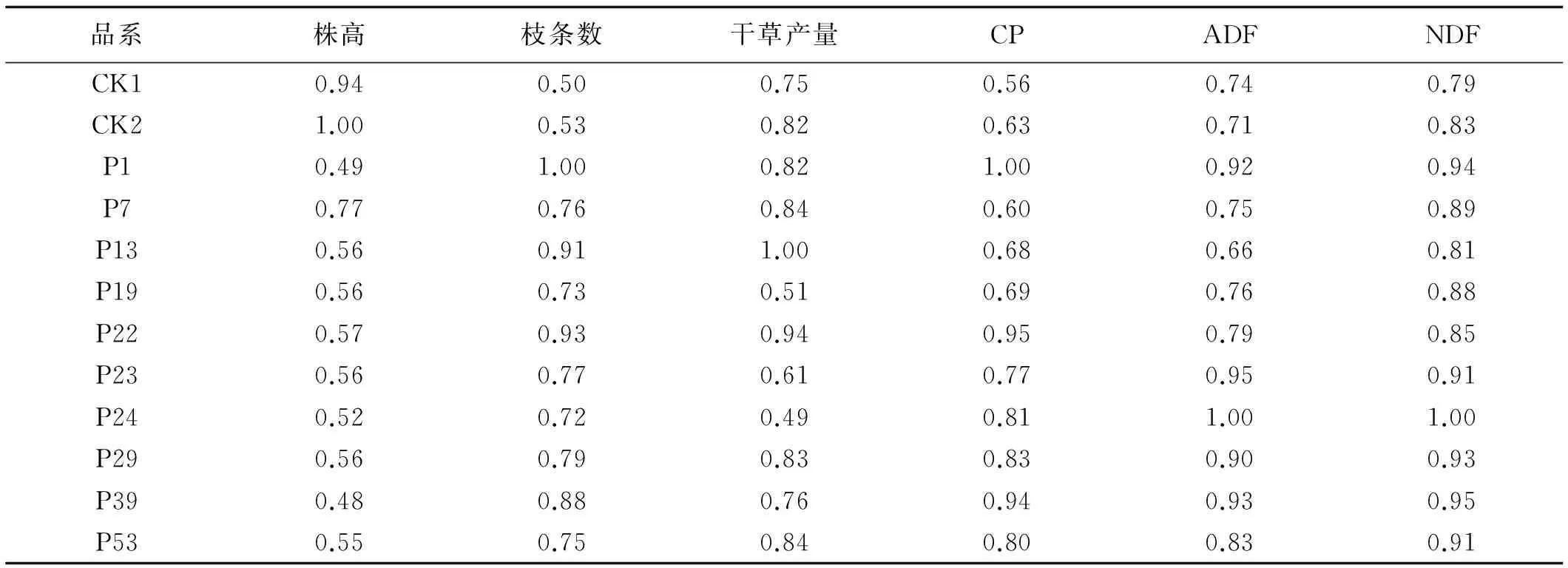

3.2 各指標無量綱化處理

由于各項指標量綱不同,因此需要用初值法對各項指標原始數據進行無量綱化處理,即株高、枝條數、干草產量、CP,ADF和NDF的平均值除以標準小黑麥的相應值(X0),見表4。

表3 標準小黑麥的構建及各指標的權重Table 3 The construction of the standard triticale and the weight of each index

表4 各項指標進行無量綱化處理Table 4 Dimensionless value of each index

3.3 參試小黑麥品系的絕對差、關聯系數和關聯度

計算各點(kj)的絕對差△i(k)=│X0(k)-Xi(k)│,求出其最大絕對差值與最小絕對值。最大絕對差值為0.52,最小絕對差值為0.00。

計算關聯系數:

式中:a=min min|X0(k)-Xi(k)|=0.00;b=max max|X0(k)-Xi(k)|=0.52;ρ為分辨系數,一般取值為0.5。

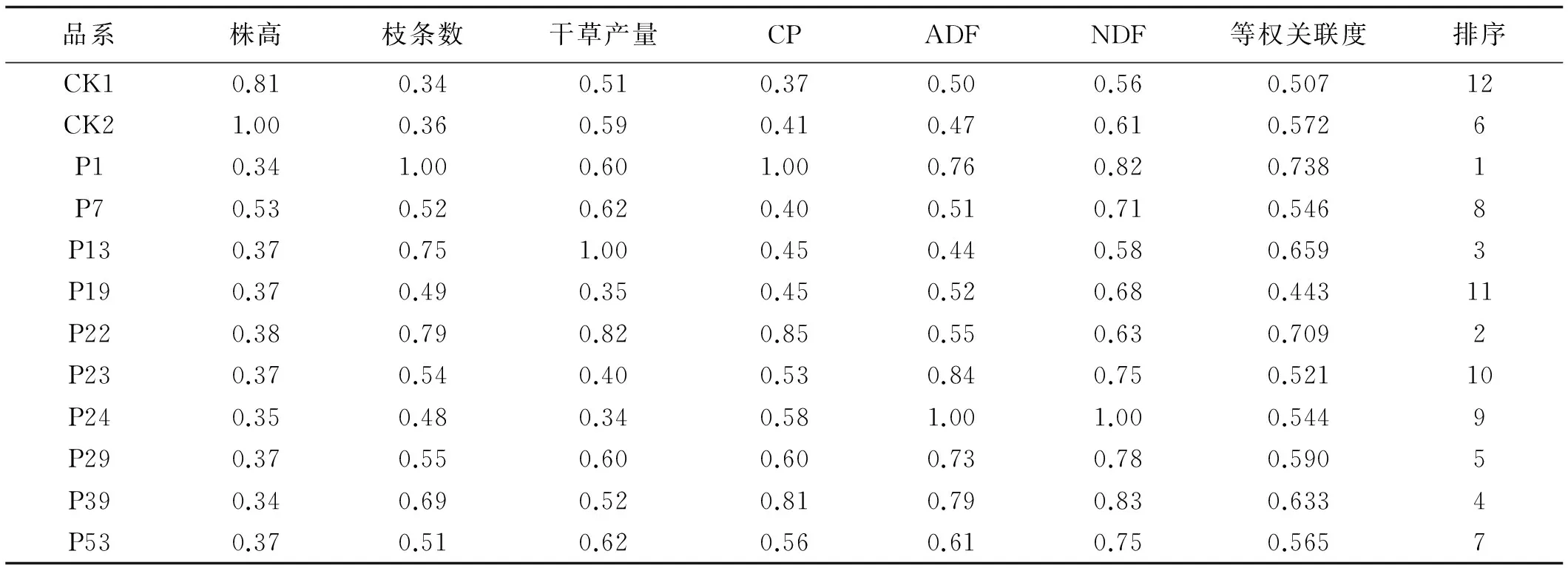

參試品系的關聯度為0.507~0.738,P1、P13、P22、P29和P39的關聯度大于CK2的關聯度,其綜合表現較好;P7、P19、P23、P24和P53的關聯度介于CK1和CK2之間;CK1的關聯度最小,其綜合表現最差,各參試品系的排序見表5。

4 結論

(1)參試小黑麥品系草產量的顯著差異主要是取決于株高、枝條數和單株生物量。參試小黑麥品系的株高均低于2對照,株高由高到低的順序依次為:CK2>CK1>P7>P22>P13>P23>P29,株高最低的是P39;枝條數均顯著高于2對照,由多到少的順序依次為:P1>P22>P13>P39>P29>P23>P7;參試的10個品系中,P13,P22,P7,P53,P29和P1的干草產量大于CK2(草產量較高)。試驗測定草產量時所取樣段為1 m,面積為0.2 m2,測得的干草產量要比大面積種植高;枝條數統計大于50 cm的主要原因為較短的枝條比較纖細柔嫩、比例較小,對草產量的貢獻率較小。不同小黑麥品系的株高與枝條數呈極顯著負相關,說明小黑麥品系的株高越高,單位面積的枝條數越少;枝條數與干草產量呈顯著正相關,表明單位面積的枝條數越多,小黑麥品系的干草產量越高。

表5 各小黑麥品系的關聯系數、關聯度及排序Table 5 The coefficient,degree and order of different triticale lines

(2) 參試的10個小黑麥品系中,CP含量除P7介于2對照之間,其他品系均高于2對照,CP含量由高到低的順序依次為:P1>P22>P39>P29>P24>P53>P23;ADF含量除P13高于2對照,其他品系均低于2對照,由低到高的順序依次為:P24 (3)試驗采用灰色系統理論,通過對10個參試小黑麥品系的綜合評價值大小排序,得出優劣順序。該方法建立在對多個性狀定量分析的基礎上,其計算方法簡單,可以克服單一性狀分析評價品種的弊端,其結果與生產實際相符,這說明采用灰色關聯度法綜合評價小黑麥品系是客觀可行的。試驗得出,小黑麥品系P1>P22>P13>P39>P29>CK2,這5個小黑麥品系的綜合性狀優于對照石大1號(CK1)和中飼1048(CK2),應進一步進行區域試驗和生產試驗,以審定登記新品種。品系P7、P19、P23、P24和P53綜合評價值較小,表現不如中飼1048(CK2),綜合性狀較差,建議予以淘汰,或通過遺傳育種手段進行進一步性狀改良,以達到生產要求。 綜合考慮影響小黑麥產量的因素如株高,枝條數,莖葉比和抗病性等,努力拓寬小黑麥種質資源,引進并利用不同類型的優異資源,有利于培育高產優質的小黑麥品種。另一方面,小黑麥基因型對不同環境的響應不同,因此,對選育的株高適中、枝條數最多、CP含量最高和草產量最高的優異品系P1和P22應進行2年以上的區域試驗,以篩選適應性強,品質優良的小黑麥品系,為小黑麥品種審定奠定基礎。 [1] 任繼周.我國傳統農業結構不改變不行了—糧食九連增后的隱憂[J].草業學報,2013,22(3):1-5. [2] 張健.三峽庫區草地畜牧業發展前景分析[J].四川草原,1999(3):7-59. [3] 孫元樞.中國小黑麥遺傳育種研究與應用[M].杭州:浙江科學技術出版社,2002. [4] 杜艷輝,沈維力.飼用小黑麥草的發展現狀、生產特性及應用[J].養殖技術顧問,2013(2):13-15. [5] 宮旭胤,汪曉娟,張利平,等.小黑麥在祁連山牧區引種試驗研究[J].甘肅農業科技,2014(7):32-34. [6] 劉國彬.牧草最佳利用時期的探討[J].中國草地,1988(6):27-32. [7] 孫啟忠.科爾沁沙地敖漢苜蓿地上生物量及營養物質積累[J].草地學報,2011,9(3):16-17. [8] 王增遠,孫元樞,成秀珍,等.飼草小黑麥在農業中的作用[C]∥糧食安全與農作制度建設.長沙:湖南科學技術出版社,2004:310-312. [9] 陳麗霞,田新會,杜文華.小黑麥新品系在甘肅省隴中冬小麥區的種子產量及產量構成因素的研究[J].草原與草坪,2015,35(5):70-83. [10] 謝楠,趙海明,李源,等.飼用小黑麥品種全生育期耐鹽性評價[J].草原與草坪,2013,33(3):62-67. [11] Collin J,張輝.小黑麥對大麥黃矮病的耐性[J].麥類作物學報,1991(3):31-33. [12] 楊偉光,李紅,黃新育,等.黑龍江省西部干旱區小黑麥引種試驗[J].草原與草坪,2011,31(2):33-37. [13] 楊勝.飼料分析及飼料質量檢測技術[M].北京:北京農業大學出版杜,1993:19-21.[14] 劉思峰,史本廣.灰色系統理論在科學發展中的作用和地位[J].農業系統科學與綜合研究,2000,16(3):168-170. [15] 靳曉麗,田新會,趙丹,等.鷹嘴豆材料的主要農藝性狀和飼草營養價值研究[J].中國草地學報,2013,35(6):46-52. [16] 高明超,王鵬文.甜高粱主要農藝性狀遺傳參數估計[J].安徽農學通報,2007,13(5):114-124. [17] 薛建國,劉忠寬,王顯國,等.引進BMR飼用高粱在環渤海地區的田間生產性能評價[J].河北農業科學,2011,15(11):9-13. [18] 姜濤,李瑋,董召榮,等.飼用小黑麥品種比較研究[J].安徽農學通報,2009,15(9):118-119. [19] 王桃,徐長林,姜文清,等.36個燕麥品種不同部位養分分布格局[J].草業科學,2010,27(8):107-113. [20] 隨國,馬春陣,毛培勝,等.播種比例和施氮量及刈割期對燕麥與豌豆混播草地產草量和質量的影響[J].草地學報,1999,7(2):87-93. [21] 南志標.銹病對豆科牧草生長和營養成分的影響[J].草業學報,1990,1(1):83-87. Study on the production performance of new forageTriticalelines in irrigation area of Lintao,Gansu Province LI Dong-mei,TIAN Xin-hui,DU Wen-hua (CollegeofPrataculturalScience,GansuAgriculturalUniversity/KeyLaboratoryofGrasslandEcosystem,MinistryofEducation/PrataculturalEngineeringLaboratoryofGansuProvince/Sino-U.S.CentersforGrazinglandEcosystemSustainability,Lanzhou730070,China) In order to screen excellentTriticale,the productivities of 10 new triticale lines were studied in irrigation area in Lintao of Gansu province were studied by using the grey relation analyzed the parameters including the plant height,number of branches,hay yield and nutrition contents(crude protein,acid detergent fiber,neutral detergent fiber).The results showed that the highest plant height was obtained in P7,which had significant difference with Shida No.1(CK1),Zhongsi 1048(CK2) and other lines;P1 had the largest branch number,which had significant difference with CK1,CK2 and other lines except P13 and P22;the highest hay yield was obtained in P13,which had significant difference with CK1,CK2 and other lines except P22.Plant height was negatively correlated with the branch number and the branch number was positively correlated with hay yield.P1 had the highest CP content and it had significant difference with CK1,CK2 and the other lines;the lowest ADF content was occurred in P24 and it had significant difference with CK1,CK2 and the other lines;P24 had the lowest NDF content and it had significant difference with CK1,CK2 and the other lines.Comprehensive evaluation results showed that triticale lines P1,P13,P22,P29 and P39 were better than Shida No.1(CK1) and Zhongsi1048(CK2). forage triticale;production performance;grey correlation analysis;comprehensive evaluation 2015-02-01; 2016-04-08 國家自然科學基金(31360577);教育部博士點基金(20136202110005);公益性行業(農業)科研專項(201003019);現代農業產業技術體系建設專項資金(CARS-40-09B)資助 李冬梅(1989-),女,甘肅武威人,碩士研究生。 E-mail:1058197897@qq.com S 512.4 A 1009-5500(2016)05-0076-06 杜文華為通訊作者。