史前物種大滅絕——概述歷史上嚴重破壞生態的帝國

張文韜/編譯

史前物種大滅絕——概述歷史上嚴重破壞生態的帝國

張文韜/編譯

19世紀70年代中期北美野牛的頭骨

●阿什利·道森認為,當代的物種大滅絕是由資本主義制度造成的。以下是他所著的《滅絕:極端的歷史》一書的摘錄,在這個章節中,道森簡要描述了歷史上嚴重破壞生態的帝國。

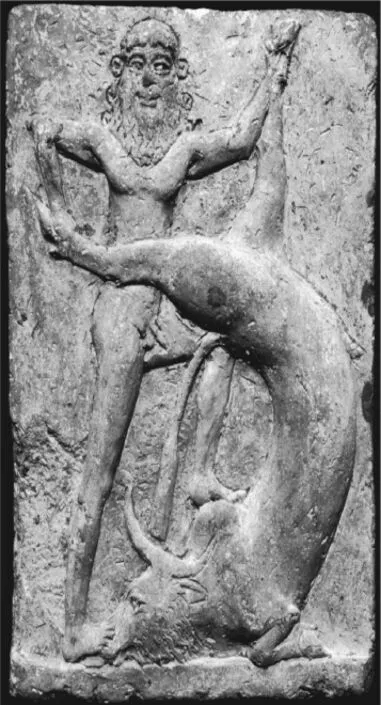

“吉爾伽美什聽到同伴的呼喚,他一手握著斧子,一手從腰中拔出了劍,一劍砍在森林魔怪芬巴巴的脖子上,同伴恩奇都砍了第二下。他的第三下砍掉了芬巴巴腦袋。一場混戰之后,森林的守衛者倒下了,它的聲音曾經令荷爾蒙和黎巴嫩的人們都顫抖。芬巴巴被打倒時,森林里的雪松樹葉瑟瑟作響。群山都被震驚了,森林魔怪已經被消滅了。”

——《吉爾伽美什史詩》(The Epic of Gilgamesh)(公元前2500年~公元前1500年)

第六次物種滅絕是什么時候開始的?誰該為此負責?罪魁禍首之一是人類世(Anthropocene),如今這個觀點的影響力與日俱增。2000年,大氣化學家保羅·克魯岑(Paul J.Crutzen)第一個使用了這一概念,指出人類能夠改造地球大氣,這種影響是決定性的,標志著新的地質時期形成。人類世的觀點認為人類從根本上塑造了地球環境,使傳統觀念變成一紙空文,人類與大自然的關系并不像原來認為的那樣涇渭分明,這種觀點不僅影響了化學家和地質學家,也影響到了諸如迪佩什·查卡拉巴提(Dipesh Chakrabarty)這樣的人文科學學者,他認為這是觀察歷史的新角度。盡管現在日益流行,對于人類世究竟是何時開始的還是有相當大的爭議。克魯岑斷定,人類世是從18世紀末期開始的,當時工業革命開始向大氣中排放大量二氧化碳。盡管依據是影響而不是原因,但是這一時代推測現在已經被廣泛接受,從而模糊了人類和自然的關系的關鍵問題:人類一直在粗暴地對待大自然。

要徹底全面地考慮滅絕的時期劃分,人類所擁有的能力、社會結構以及人類世等問題顯得更加顯著。我們由大自然中進化而來,卻逐漸成為更新世(Pleistocene)期間一個獨特的物種,如果我們要研究人類在抹殺生物多樣性中的作用,那么人類世開始時期必須上溯到1 800年之前。這種上溯的意義在于,地球上的植物和動物雖然也有著塑造世界的影響力,但是它們的影響被認為是共同的、時間跨度很長。生物學家最近采用了這樣一個長遠視角,提出一個概念“人類世中的毀動物群(defaunation)”。他們會問,人類到底是在多久以前就開始深刻影響這個星球?根據弗蘭茨·布魯斯威瑪(Franz Broswimmer)(譯者注:爭議作品《生態滅絕:大量物種滅絕簡史》的作者)的觀點,關鍵的因素在于人類具有了語言和有意識的意向性的能力。布魯斯威瑪認為,大約6萬年前,語言的出現和意向性引發的巨大創新能力,幫助人類社會組織對當時環境做出適應性的變化。在考古學上的分水嶺是大量人工制品的出現,比如燧石和箭頭。在這種“大發展”中,人類發生了本質上的變化,從生物學上的自然選擇進化變成了文化進化。

然而,可悲的是,從此人類不再是自然界的奴隸,卻獲得了破壞地球的力量。在蛻變之中,人類文明與自然界尤其是與動物的關系發生了巨大變化。在更新世的晚期(5萬~3萬5千年前),我們的祖先成為了高效的獵手。他們發明了各式各樣的武器,比如弓箭、投擲矛、魚叉和陷坑等。他們還逐步形成了團隊狩獵的復雜技術,可以圍捕成群的動物,把它們趕到懸崖上殺死。法國拉斯科洞穴中的舊石器時代壁畫記錄了大量屠殺過程:猛犸、野牛、巨型麋鹿、鹿、犀牛和獅子。這些早期壁畫有些出自智人之手,說明動物與人類存在密切關系,人類開始試圖幻想和反映現實生活。動物填滿了我們的心靈生活,盡管它們在我們手中死去。

隨著社會組織和殺傷能力大步前進,人類開始了全球擴張的步伐。在3萬年的時間中,我們的祖先走出非洲,向世界各地輻射,世界上所有主要的生態系統中都留下了人類的足跡。人類首先來到亞歐大陸,然后在50萬年至6萬年前到達澳大利亞和新幾內亞,13 000年前到達西伯利亞和南北美洲,4千年前到達太平洋群島。與此同時,人類也經歷了人口爆炸,5萬年前只有幾百萬人口,公元前2000年已經猛增到1億5千萬。更新世末期的大滅絕,與當時人類在空間分布和數量上的擴張有很大關系。在地球上的很多區域,史前人類到達之后,巨型動物群滅絕現象就迅速發生了。我們的祖先找到了新的狩獵場,遇到那些從未與人類捕獵者交鋒過的動物。人類就像終極入侵者一樣,迅速消滅了那些不知道怎么逃離的物種。不熟悉人類的生物容易遭受攻擊,顯然是生物學家所說的過濾原理:歷史上越早經歷過人類滅絕浪潮的地區,如今滅絕率越低。

史前壁畫上的野牛

死去的動物填滿我們心靈

過濾原理意味著,在人類的祖籍—撒哈拉以南非洲只有5%的物種滅絕了,歐洲有29%的生物滅絕,北美73%,而澳大利亞則是驚人的94%。鑒于生物學家們剛開始了解巨型動物群滅絕對生態系統廣泛的影響,因此目前很難推測出更新世晚期物種大量滅亡的全部影響。雖然如此,考慮到這一階段的大滅絕具有全球性的影響,它顯然是人類改造整個地球生態環境和物種的第一個證據。隨著巨獸越捕越少,我們的祖先不得不尋找新的生存方法,以代替幾千年的狩獵采集模式。氣候和人口的變化,加上巨型動物群的滅絕,催生了人類的第一次糧食危機。在危機的推動下,人類經歷了第二次重大的變革:農業革命。人類馴化了可栽培的植物、找到了充裕的水源和肥沃的土壤,利用有益的環境條件,人類居住模式從游牧狀態轉為適應糧食生產的固定居住。這種轉變大概在公元前10000年至公元前8000年就迅速完成了。向農業的轉變,使人類具有了生產糧食的更大能力,導致了再一次的人口激增。10 000年前的農業革命前后,全球人口是400萬。到公元前5000年,上升到500萬。公元前5000年后是固定居住社會模式大規模發展的關鍵時期,人口數量以每一千年翻一番的速度遞增,公元前1000年為5千萬,而公元前500年就增加到1億了。人口的增加也伴隨著穩定社會的發展,城市和手工業出現,強大的宗教和政治精英也陸續涌現。古生物學家把這個時代命名為全新世,此時人類對地球進行了更為徹底的改造,比以前任何一次滅絕都強大。的確,農業革命不僅是人類歷史、也是地球歷史上一次根本性的轉變。人類栽培植物、利用畜力,把大自然改造成了人類主導的農業生態系統。文明也出現了,首先在美索不達米亞,然后是埃及、印度、中國和中美洲。人類真正成為了改造世界的物種。有些批評家甚至認為,人類世應該從此時算起。

吉爾伽美什與天牛搏斗

農業革命也使人類社會組織產生重大的蛻變。集約化農業使生產率提高,生產出富余的糧食,從而促進了社會分化和等級制度,如同教士、戰士和統治者等精英階層充當了富余糧食分配的仲裁者。隨后,大部分人類歷史都可以看作是為了爭奪和分配富余糧食的斗爭。文字作為一種具有重大意義的技術,在公元前4000年前最早出現于美索不達米亞,初衷是為了記錄每年的糧食生產和富余情況。楔形文字與后期文字系統能傳輸信息,促進了社會組織發展,這在古代社會的經濟擴張中起了重要作用。伴隨著文字的出現,美索不達米亞的城邦蘇美爾成為強大的帝國。古代的蘇美爾人擁有眾多發明,為隨后出現的文明打下了基礎,比如輪子、代數學與幾何學的初步原理、標準化的度衡量制度,后者促進古代社會的交易活動。蘇美爾人還開創了原始的帝國主義和奴隸制度。隨著私有財產觀念的出現、人類社會各組織都在爭取控制富余糧食,文字也成為記錄社會沖突結果的工具。我們今天認為是文學作品的很多早期的文章,實際上是長期戰爭的資料。以公元前760年的《伊利亞特》為例,我們看到,伴隨著城邦和帝國的發展,戰爭也日漸激烈。戰爭的重要性日益增加,軍事長官的地位也水漲船高。他們最初由民眾選舉,很快就改為世襲制度。在古代文化中充斥著軍事價值和權利崇拜,但大量民眾在戰爭中犧牲。《伊利亞特》中贊美希臘戰士的武功,也發出了悲嘆,人類把殘殺野獸的技能用于屠殺自己的同類。

在地質學家稱之為全新世的年代,人類的暴力行為不僅僅是針對其他人類,還針對自然。《吉爾伽美什史詩》或許是人類第一部文集,把與自然的斗爭寫成了具有神話色彩的戰爭。在史詩中,主角吉爾伽美什不滿足于修建城邦的城墻,他要去尋找永生的秘密,在尋找的過程中,他與保衛黎巴嫩神圣雪松林的巨人精靈芬巴巴搏斗并砍下了她的頭。吉爾伽美什打敗芬巴巴后,受到了風暴神的詛咒,付出極大代價。其實,吉爾伽美什擊敗樹神的傳說反映了當時蘇美爾帝國面臨的生態壓力。隨著帝國的擴張和木材消耗殆盡,蘇美爾戰士們因此被迫前往遙遠的北方山脈中砍伐雪松,然后再把木材運到河下游的蘇美爾。征途十分危險,他們要與居住在山中的部落交戰。最終,掠奪來的資源也不能拯救蘇美爾帝國。蘇美爾帝國強大的秘密是發明了復雜的灌溉系統,利用兩河(底格里斯河和幼發拉底河)流域的土地種植糧食。然而,隨著時間的推移,蘇美爾人的水壩和灌渠被淤塞。更為嚴重的是,烈日蒸發掉了引入田中的河水,留下水中的礦物質,導致鹽堿土增多。解決這一問題的唯一方法是休耕,但是在人口壓力下,休耕是根本不可能的。

滿足短期的糧食需要遠比維持可持續農業系統重要。考古學資料記載,蘇美爾人種植的主要作物被迫從小麥改成大麥,因為大麥更耐鹽堿土壤,但是最終大麥產量也下降了。濫伐森林也加重了蘇美爾人的生態危機。成片的雪松林被砍伐,木材被用來交易、制造軍艦、發展青銅和陶器制造業和建造房屋。《吉爾伽美什史詩》中,美索不達米亞的城邦已經意識到森林資源的匱乏。濫伐森林又加劇了水土流失、灌溉渠淤積,對當地生物多樣性也造成明顯影響。隨著蘇美爾人的城邦越來越大,他們不得不加強農業生產以應對激增的人口和文明社會的消耗,比如龐大的軍隊和官僚系統。

大洪水時期底比斯的門農雕像

伊拉克沙漠是蘇美爾人愚行的紀念碑

為了解決生態危機,蘇美爾人尋找新的耕種土地、建筑新的城市。然而,他們不可避免地遇到了農業的擴張瓶頸。在公元前2000年中期,越來越多的鹽堿土使作物產量至少降低了40%。糧食供應完全跟不上日益增長的人口。短短幾百年,這些矛盾就毀滅了古老的蘇美爾文明。現在,伊拉克綿延的沙漠就是蘇美爾人曾經愚蠢行為的紀念碑。不是所有的古代社會都走蘇美爾人的老路。大約7 000年后(公元前5500年),尼羅河流域出現了穩定的農耕社會。從法老王朝、希臘化的托勒密王朝和馬木留克蘇丹王國,一直到奧斯曼埃及,埃及人利用尼羅河每年的洪水,維持國家的發展。尼羅河流域每年洪水泛濫,帶來天然的肥沃土壤,也澆灌著農田,埃及人只用很少的人力就能利用這一得天獨厚的條件,保持了埃及農業系統穩定性。但是19世紀,英國人引入了水壩灌溉法,在埃及種植了棉花等深受歐洲市場歡迎的作物,尼羅河流域的土壤鹽堿化和漬水變得嚴重起來。19世紀末期,英國人開始修建的阿斯旺水壩,調節尼羅河洪水水位,以保護棉花作物,然而肥沃的土壤被水壩的高墻所阻,破壞了埃及最著名的可持續農業模式。因此,尼羅河流域土壤的自然肥力也下降了,必須廣泛使用人造石油衍生肥料,使埃及被深深束縛在全球資本主義經濟制度中。

前現代生態滅絕的歷史并不是為了表明人類有破壞自己所依賴的自然的天性。幾千年前人類就具有通過大規模滅絕物種來改造地球的能力,而不是最近的兩個世紀,人類世因此需要大幅度向前追溯。但只有蘇美爾帝國這樣的等級社會出現后,人類才會大量屠殺動物和破壞棲息地,大生態系統才會退化到崩潰的地步。埃及的歷史表明:在適當的物質和文化環境下,人類可以實現與自然界相對可持續的關系。蘇美爾文明的崩潰是因為軍國主義、上層精英放縱無能以及帝國的擴張,他們荒廢了大量新月沃土,嚴重破壞了生態環境。帝國文化因破壞生態崩潰,應作為對當今世界強國強有力的警告。古羅馬是另一個隨帝國發展而過度開發自然的例子。早期羅馬帝國最顯著的特點是其強大的擴張意識。在公元前500~公元前400年,隨著貴族精英和平民(或公民)間的政治沖突,大批羅馬人開始遷移到新征服的省份。羅馬人把馬其頓(公元前167年)和敘利亞(公元前63年)等被征服的地區財富洗劫一空,并征收貢稅,而羅馬公民的稅收就取消了。奧古斯都征服埃及王國后,帝國擴張達到頂峰,他把掠奪來的戰利品分給羅馬大眾,他是能這樣做的最后一個皇帝。與掠奪古代世界一樣,羅馬人也用他們的征服來應對國內農業生產力不足。埃及、西西里島和北非,都先后變成了帝國的糧倉,給羅馬公民供應免費食物。從摩洛哥到西班牙內華達山的加利利,羅馬人因為拓展農業而濫伐森林。像蘇美爾人一樣,羅馬人沒有從事可持續農業,他們想通過擴張來應對生態危機。今天,北非和西西里島的干旱土地就是他們破壞自然的見證。

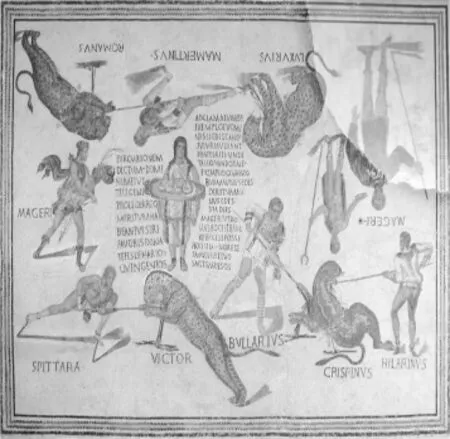

羅馬帝國讓人民的臣服手段,不但有谷物補貼,還有免費的面包與娛樂。后者是靠勞力維持帝國運作的奴隸階層被迫投身于角斗比賽。他們要與野獸進行血腥搏斗,這些野獸從帝國的偏遠地區運來,在與人或者其他動物的搏斗中死去。獅子、豹、熊、大象、犀牛和河馬等動物經過長途運輸,來到公開的競技場,比如古羅馬的斗獸場,在那里受盡折磨,最終死去。后來,野獸數量迅速減少,就連在帝國最遠的地方都找不到了。這種屠殺的數目極為龐大。比如提圖斯王流連于古羅馬斗獸場時,三個月之內就在角斗游戲中殺掉了9 000多頭野獸。雖然還沒有證據表明羅馬人滅絕了哪個物種,但是他們已經消滅了地中海沿岸地區的大量動物。實際上,這是更新世巨型動物群滅絕以來最大的動物滅絕現象,羅馬人難辭其咎。像蘇美爾人一樣,羅馬人消滅了大批動物,把其征服的大量土地變成了荒漠。

為了證明對野生動物的這種屠殺是正當的,羅馬人對自然世界的態度明顯轉變。在羅馬共和國初期,羅馬人都把地中海景觀看成是大自然眾神的神圣空間,如阿波羅是太陽神,谷神星是農業女神以及海王星是淡水和海洋之神。但是,隨著羅馬帝國疆域擴大,這些宗教信仰在很大程度上成為空洞的儀式,脫離了自然過程。在帝國的慶祝日里,斯多葛派和伊壁鳩魯哲學盛行,羅馬上層階級沉緬于酒色。炫耀性消費司空見慣,富人會暴飲暴食直到嘔吐,吐后再吃。4世紀后期,基督教成為羅馬國教,猶太基督教經文的主導態度與羅馬哲學非常類似,在其創世神話中上帝賦予人類統治世界的絕對權力。在圣經和基督教傳統中,神把人類同自然分開,并賦予了不滅的靈魂和理性思考的能力,這使得人類可以理直氣壯地改造自然世界,追求自身的利益。

羅馬馬賽克

警告:帝國文化因破壞生態崩潰

對自然的索取不可能無限期地持續下去。浪蕩的羅馬精英在宴會上消費的香料和奢侈食物,這些都必須以巨大的代價從遙遠的印度地區進口。他們追求奇特的食物:《阿庇修斯》中記載,在羅馬上層社會的節日食譜中,有畫眉等鳴禽、野豬、生牡蠣甚至火烈鳥。羅馬無法出口足夠的商品來支付這些奢侈品的進口,被迫以稀缺的黃金和白銀支付。帝國陷入了嚴重的經濟危機,迫使奧古斯之后的皇帝終止了免費食物發放,并向羅馬公民收稅。帝國用于補貼軍隊的資金主要來自農民,農民因此無力投資于農作物生產,深陷債務之中。同時環境退化加劇,帝國無法生產足夠的糧食以維持運轉。最終,羅馬不再能夠支撐其龐大而遙遠的常備軍,經過500年動蕩之后,帝國倒在北方入侵的野蠻部落劍下。至今,羅馬那些與破壞環境相關的成就,例如斗獸場,仍然被人津津樂道,表明后來的文明幾乎沒有從不可持續的統治和帝國的最終衰落中學到什么教訓。

[資料來源:blog.longreads.com][責任編輯:遙醒]