基于動態博弈的會計舞弊與監管分析

孟冰嵐

基于動態博弈的會計舞弊與監管分析

孟冰嵐

防范和治理會計舞弊對促進我國經濟快速健康發展具有重要意義。文章從動態博弈論角度,分析企業反復進行會計舞弊的原因,探討如何降低企業的機會主義行為。研究結果表明,會計舞弊是企業與監管機構進行長期動態博弈的結果,二者的決策行為由動態博弈均衡點決定。企業的會計行為與舞弊的受益程度和懲罰成本有關;監管機構的監管行為與監管成本收益及舞弊損失有關。根據以上分析結果,給出管理啟示。

動態博弈論;會計舞弊;監管

會計信息可以產生直接的經濟后果,直接影響相關利益者的利益,諸如企業、稅收部門、金融部門乃至企業上下游供應鏈企業的既得利益。除了直接經濟影響外,企業會計信息披露也對相關利益者產生很多間接影響,諸如企業公信力、投資人的投資意向以及企業形象等。由于以上原因,現代企業會計舞弊現象層出不窮,違法事件頻頻發生,已經引起社會各界的廣泛關注。

會計舞弊是為了獲取不當得利,不惜違背會計準則、制度以及相關法律法規,通過對會計信息故意錯誤的表述甚至忽略從而掩蓋財務事實真相,導致不實財務報表的不法行為。會計舞弊的主要目的是獲取不當利潤,其常見手段有:虛增、隱瞞或刪減交易;偽造或編造運營記錄或交易憑證;故意選擇不當的會計政策等。在實際的經濟情況下,20世紀以上市公司為代表的企業最常用的會計舞弊手段包括低估成本、虛構銷售、利用應收應付款項調節利潤等。進入21世紀以來,為了躲避監管部門的監管與懲罰,上市企業的會計舞弊手段也相應升級,導致監管難度加大,并且產生的經濟危害更加嚴重。隨著我國經濟的迅猛發展,會計舞弊所帶來的危害已遠超過往,能否切實有效地對會計舞弊進行治理和防范,關系到我國經濟是否能夠健康發展,因此防治會計舞弊對整個社會具有重要意義。

關于會計舞弊問題,很多學者已經做出相關研究,目前已有研究主要有如下方面:其一,從技術角度,研究會計舞弊的種類及其甄別方法,并提出相應的策略[1];其二,從誠信文化角度,研究會計舞弊產生的原因[2];其三,從公司內部制度角度,研究信息披露問題[3],其四,從社會責任角度,揭示信息披露各因素之間的相關關系[4];其五,從靜態博弈論角度,對會計舞弊進行經濟學分析[5][6][7][8][9]。已有研究對于了解以及防范治理會計舞弊起到了重要作用,其中靜態博弈論從博弈的角度對會計舞弊的原因進行分析,但是靜態博弈論卻無法解釋為何會計舞弊杜而不絕,存在反復性。本文從動態博弈論角度,建立非對稱動態博弈模型,分析會計舞弊中企業與監管機構的長期博弈行為,以此挖掘會計舞弊存在反復性的原因,并給出相應管理啟示。

一、前提假設

在會計舞弊行為中,可以把會計舞弊者以及審計監管之間的決策看作是一個博弈過程。在該博弈模型中,假定有兩個參與人,分別是會計舞弊者和會計監管審計者。

(一)舞弊者與監管者雙方利益不一致

會計舞弊者與監管審計者均為獨立的經濟主體,在“個體行為理性”假設下,雙方追求各自利益最大化,雙方就會計舞弊問題進行多次博弈,最終達到均衡狀態。舞弊者目標是達到企業自身收益最大化,通過舞弊減少他人收益從而實現自身收益;而監管者的目標是達到社會總體利益最大化,通過監管企業舞弊行為保證社會經濟秩序。通過觀察雙方收益不難看出,博弈雙方的目標具有差異性,根據成本效益原則各自尋求效益的最大化,因而才有企業會計舞弊現象的出現,究其根本原因,在于舞弊者尋租。

(二)舞弊者與監管者雙方信息不對稱

企業與監管者存在信息不對稱的客觀事實,為企業會計舞弊提供可能性。在雙方利益不一致的前提下,具有信息優勢的一方,勢必運用過濾式信息輸出的方式試圖作出對自己有利的決策。在經濟學中,獲取信息需要付出成本,因此對于監管者而言難以獲取足夠的信息。二者之間對于信息擁有量的差異性,使得會計舞弊現象普遍存在。

(三)舞弊者與監管者雙方均為有限理性

動態博弈論的基本假設是有限理性,它與經典博弈論所指的理性并不相同。有限理性的經濟主體包括舞弊者與監管者雙方。企業策略空間為[舞弊,不舞弊],監管機構的策略空間為[監管,不監管]。當監管機構監管不力時,企業往往進行會計舞弊,以此實現個人利益最大化;當企業提供真實會計信息時,監管機構往往基于節約成本考慮,致使監管力度下降。所以企業和監管機構需要在“舞弊與不舞弊”以及“監管與不監管”之間進行博弈選擇,目的是能夠使利益最大化。

二、會計舞弊與監管的博弈分析

會計舞弊是人的趨利行為和特定制度背景下的產物,會計舞弊行為是企業經營者或會計人員等相關當事人為了追求最大化利益,通過權衡多方權益而做出的選擇,因此利益相關者的任何行為都有可能引發會計舞弊。

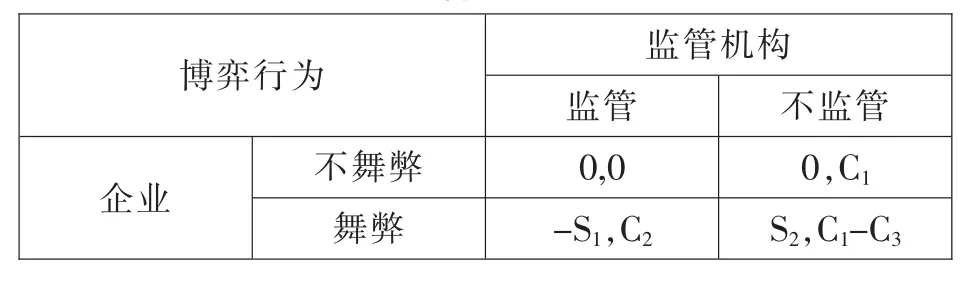

(一)支付矩陣

在最理想的情形下,企業遵循會計提供真實財務信息,監管者實施有效監管,此時假設雙方的收益均為0。假設在企業沒有舞弊行為且監管者不監管的情形下,監管機構勢必能節約監督成本,設為C1;在企業進行會計舞弊且監管機構不監管的情形下,企業的收益為S2(以權謀私、尋租行為),此時監管機構因不監管產生的不可避免損失為C3;當企業進行會計舞弊且監管機構發現的情形下,企業損失為S1(被罰款、刑事懲罰等),此時監管機構獲得的收益為C2(避免一些稅收或挽回不當投資等)。根據上述假設,博弈雙方的支付矩陣如表1。

表1 企業與監管機構雙方支付矩陣

(二)雙方期望收益

假設在企業經營中,提供真實會計信息的概率函數為x=f2(t),監管機構選擇認真監管的概率函數為y=f2(t),則可以得到如下結論:

1.企業的期望收益

企業主動選擇提供真實財務信息時的期望收益為:

監管機構選擇實施有效監管時的期望收益為:

綜合以上兩種情況,企業的平均收益期望為:

2.監管機構的期望收益

監管機構選擇實施有效監管時的期望收益為:

監管機構選擇放棄監管時的期望收益為:

綜合以上兩種情況,監管機構的平均收益期望為:

(三)動態博弈方程

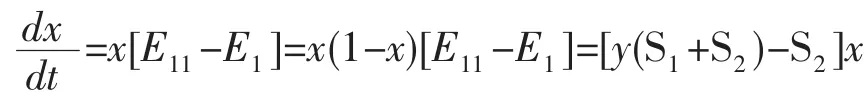

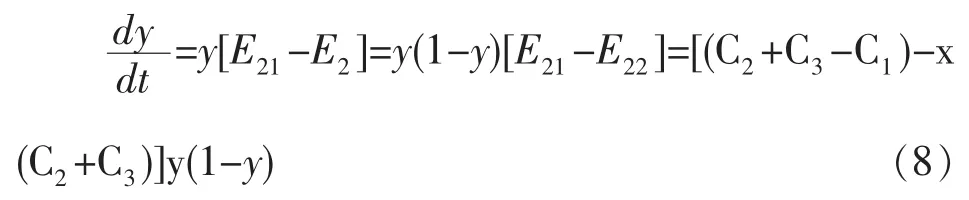

博弈論的前提假設是局中人都屬經濟人,進化博弈則把博弈的行為主體分為完全理性與有限理性。本文所指的博弈主體具有事前與事后判斷能力,屬于有限理性。根據上述分析可以看出在長期動態博弈過程中,收益低的一方能夠對博弈后的結果進行判斷,然后觀察收益高的一方所作出的選擇并加以跟隨,以期與高收益方的收益一致。因此,在博弈過程中企業以及監管機構雙方會根據博弈結果不斷調整選擇決策的概率。

監管機構選擇實施有效監管的概率函數為:

企業選擇提供真實財務信息的概率函數為:

為了對企業的選擇概率函數進行分析,我們使用簡化方程,令

當y<a時,方程(7)在任何時間點的取值均為0,x始終處于均衡狀態,即企業提供真實會計信息的行為與監管機構認真監管的行為概率達到相互制衡的狀態。

當y>a時,可知方程(7)為一元二次方程,令方程(7)=0對其求解,得到兩個均衡點,分別是x=0以及x=1。其中,x=0是動態穩定策略,即企業進行會計舞弊概率較高時,監管機構趨向于嚴格監管。

當y<a時,同樣令方程(7)=0對其求解,得到兩個均衡點,分別是x=0以及x=1,其中,x=1是動態穩定策略。即企業提供真實會計信息概率較高時,監管機構趨向于放棄監管。

為了分析企業會計行為的選擇概率函數,進一步使用簡化方程,令

當x=b時,y的所有取值均為穩定狀態,即企業提供真實財務信息的行為概率與監管機構監督行為概率達到彼此制衡的狀態。

當x>b時,方程(8)為一元二次方程,令方程(8)=0對其求解,得到兩個均衡點,分別是y=0以及y=1。此時,是動態穩定策略,即監管機構實施有效監管時,企業趨向于選擇提供真實的會計信息策略。

當x<b時,令方程(8)=0,兩個解是y=0以及y=1,此時y=0是動態穩定策略,即當監管機構放松監管時,企業趨向于會計舞弊。

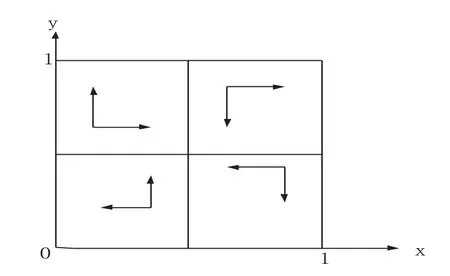

當0<x<1,0<y<1時,博弈模型中的企業——監管機構雙方的選擇策略的動態關系如圖1所示。

圖1 企業會計舞弊與監管行為的動態博弈路徑

(四)博弈結果分析

從圖1可知,企業會計信息真實性與監管機構的策略選擇不具有穩定的動態博弈策略。對該現象的經濟解釋為:當監管機構為了降低企業會計舞弊的概率而采取監管策略時,企業將暫時性地提供真實的會計信息。當企業在較長的時間內無會計舞弊現象后,監管部門將降低監管力度,此時企業又將重蹈會計舞弊的覆轍。由于受到信息不對稱的影響以及機會主義和利己主義的驅動,企業和監管機構雙方都將間續性的會計舞弊或放松監管。雙方處于動態平衡之中,并不是在恒定靜止的平衡點上。

通過上述分析得到結論如下:

1.企業是否進行會計舞弊,與監管機構存在一個動態平衡點。分析雙方的博弈路徑可得:當監管機構加大監管力度時,即y>a時,企業選擇提供真實的會計信息;反之,當監管機構監管力度降低時,即y<a,企業偏向于會計舞弊。當企業長期提供真實的會計信息時,即x>a時,監管機構傾向于放松監管力度;而當企業頻繁進行會計舞弊時,監管機構偏向于加強監管。

2.企業是否進行會計舞弊,與其舞弊收益與懲罰成本的權衡有關。企業舞弊的決策的盈虧平衡點為a=S2/S1+S2,由此可推出,隨著a值的增加,會計舞弊的收益S2增大,懲罰成本S1減少。此時,企業的會計信息真實性最終取決于S1和S2的比例。當前者大于后者時,企業會計舞弊的可能性大為增加;當后者小于前者時,企業進行會計舞弊的概率大大降低。

3.真實會計信息獲取成本、監管收益和放松監管的損失共同決定監管機構的策略選擇。三者之間的博弈公式為 b=(C2+C3-C1)/(C2+C3)=1-C1/(C2+ C3),由此可知,當監管收益以及可避免損失之和大于監管成本時,即C2+C3>C1,監管機構進行監管可能性增加;反之,監管收益以及可避免損失之和小于監管成本時,即C2+C3 本文基于動態博弈論,對企業以及監管機構針對會計舞弊及監管行為做出分析。分析結果表明:企業在實際經營中的會計行為,與監管機構的監管力度是長期博弈之后形成的均衡狀態;企業會計行為與舞弊的收益以及監管懲罰力度有關;監管機構的行為選擇與監管成本以及可避免損失和監管收益有關。基于以上計算結果,可以得到如下關于會計舞弊監管方面的管理啟示: (一)保持監管的長期性,增加舞弊成本 根據上述博弈模型的分析結果發現,會計舞弊行為與監管屬于長期的動態均衡狀態,與其懲罰力度和企業提供會計信息真實性有關。加大懲罰力度可以促使企業提供真實的會計信息,從而壓縮舞弊的發展空間,而企業長期提供真實信息則會使監管者麻痹,放松其監管程度和力度,增大舞弊的生存空間。所以短期內加大會計舞弊的懲罰力度并不能從根本上解決舞弊的長遠問題,只有對企業的會計舞弊行為采取遞進式的懲罰力度,才有可能降低企業舞弊的可能性。懲罰力度根據會計舞弊所獲得收益制定,懲罰力度與舞弊收益要大于線性關系增長的比例,應該呈指數級增長,實現懲罰遠超于收益。只有舞弊的懲罰力度遠遠高于舞弊的收益時,企業的會計舞弊行為才能夠減少。 1.加大遞進式懲罰力度。會計舞弊行為被披露以后,對那些不能公正執法、出具虛假審計報告、喪失獨立性的機構和人員,要嚴格處理,除了必要的行政處罰和經濟處罰以外還要上升到法律高度,負有法律職責,讓會計人員充分意識到會計工作本身是需要具有強烈責任心和風險的職位,從心理層面增加對其工作重視,使會計人員自身懼怕舞弊行為,從而在心理上形成對舞弊行為的屏障。會計舞弊具有隱蔽性特征,通常在披露之前很難被發現,而會計違規行為在很大程度上與舞弊行為相關,因此同時應該加大對會計違規行為的懲罰力度,試圖把潛在的重大舞弊行為扼殺在搖籃里,即加大遞進式的懲罰力度。 2.建立完善的追責制度。根據成本收益原則并結合博弈模型的分析表明,企業的舞弊成本如果低于舞弊收益,就會大大增加企業會計舞弊的傾向性,而追責制度的建立會大大增加舞弊成本。會計舞弊的發生除了會計人員需要負相關的責任外,更要追究企業經營者及外部監督者的責任。加強對監管者失職行為的處罰,塑造良好的會計監管環境,從而有效提高企業會計舞弊的成本,降低企業實施會計舞弊的概率。不僅要擴大追責的范圍,還要增長追責的時間。通常舞弊行為的發現具有滯后性,所以責任界定是難點。一方面,即使相關責任人已脫離原崗位,只要與舞弊行為有關同樣應追究其責任;另一方面,對于重大舞弊事件中的責任人,在以后的若干年中無法在該領域繼續任職。完善的追責制度不僅增加舞弊成本,還通過時間的延長間接地降低了舞弊的收益[10]。 (二)提高監管效率,降低監管成本 根據目前的監管手段和方法不難看出,監管效率低下是目前會計舞弊監督工作的重點和難點。工作效率低會增加監督成本,間接降低舞弊成本,為舞弊提供作弊空間。因此需要通過創新監管手段和改進監督辦法,提高監管效率,從而達到降低監管成本,縮減舞弊空間的效果。 1.創新監管手段。由于獲取信息的成本較高,因而監管部門與企業之間信息不對稱問題嚴重,為企業進行會計舞弊提供客觀條件。信息化技術已經走進會計領域,使財務信息的核算更加準確和快速,并可以通過網絡向領導者和決策機構提供財務信息,但目前監管部門仍需要耗費大量的人力物力成本查處舞弊行為。顯然監督的信息化明顯滯后,因此有必要利用互聯網等創新科技手段建立新的信息化建設模式,從而提高會計監管的效率。例如,監管軟件的開發,應用違規與舞弊行為數據存儲、挖掘與分析技術,利用云平臺分享監督信息與舞弊信息等信息化手段。完善計算機跟蹤監測技術,能夠對重大的財務數據實施有效的實時監督。同時加大企業與國家統計部門和銀行稅務等相關部門的聯系,使財務數據更具透明化,具有易可得性,從而弱化信息不對稱的狀況,壓縮舞弊空間[11]。監管成本低就意味著企業進行會計舞弊的概率的降低。 2.改進監管方法。目前舞弊的方法主要包括混淆合并主體,即把非關聯企業納入合并報表;制造虛假交易,虛增收入和利潤;濫用減值準備調節利潤;利用政府補貼調節利潤;隨意更改會計估計政策調節利潤等。因此,針對目前監督方法的單一性、局部性和僵化性等特點,會計舞弊的監管更應從全局和整體出發,合理利用職業判斷能力靈活地進行監督。企業的現金流和業務流應列為監督的重點,通過其與實物流和財務數據對比不難發現虛假交易;根據實質重于形式的原則關注會計職業判斷的合理性。總之,會計方法的改進可以大幅度提高監管效率,進而降低監管成本,從而降低舞弊的概率。 (三)提高監管能力,降低監管成本 監管人員具備較強的職業能力與素質,可以大大縮減檢查的次數和時間,從而降低監管成本。因此提高會計檢查者的業務素質、心理素質和道德素質,提高監管的執行能力會減少因操作失誤及低效率而帶來的成本損失。 1.提高監管人員的專業勝任能力。通過建立學習型監管團隊,分享彼此的經驗,提高監管人員的素質和能力,努力創造一個良好的工作氛圍,激發監管人員的工作熱情和積極主動性,同時加強審計工具使用的訓練,不斷加強發現舞弊行為的能力。加強各方面知識的培訓與補充,包括會計理論和實踐課程、新條例和政策的實施、信息化技能的應用、相關法律的規定等。 2.提高監管人員的職業道德素養。強化個體的學習意識,掌握學習方法與規律,克服“工作忙沒時間學”的思想觀念,足夠的信息可以提高監管人員的認知能力。反省是提高職業道德的重要手段之一。道德主體在查究自身的職業道德缺陷過程中,會產生改正錯誤的急切愿望和內在壓力,這需要個體不斷地對過去的執業行為進行回顧,找出毛病,發現問題,進而采取彌補措施進行糾正。改錯也不應只關注行為與結果,由于其受動機的影響,所以更應關注動機的正確與否。糾正錯誤動機才是調節職業道德的根本解決之道。除此之外,堅持慎獨原則也是調節的重要手段,即在個人獨處的時候,也能不放松警惕,謹慎遵守會計職業道德原則。 總之,會計舞弊行為的有效監管取決于舞弊的成本與收益,這是一個長期的動態博弈過程。控制舞弊的收益,提高舞弊成本,降低監管成本才是有效控制舞弊行為的根本。 [1]蘇李欣.論會計舞弊的甄別與治理[J].商業文化(下半月),2011,(6). [2]劉娜.基于誠信文化視角的會計舞弊治理機制研究[J].綠色財會,2013,(2). [3]蘇孜.會計舞弊的產生機理及其治理[J].蘭州商學院學報,2001,(4). [4]呂立偉.企業稅收保值信息披露與社會責任履行的實證分析[J].財會通訊(學術版),2006,(8). [5]方園,吳懿欣,梁樹富.公司財務舞弊治理的博弈理論分析[J].時代金融,2009,(7). [6]溫章林.上市公司會計舞弊博弈分析[J].現代商貿工業,2009,(11). [7]丁成.企業會計信息披露博弈分析[J].合作經濟與科技,2009,(7). [8]段會霄.從博弈角度看我國會計準則制定[J].商業經濟,2009,(6). [9]李少武,岳洪竹.基于企業動態模型的企業治理[J].統計與決策,2015,(9). [10]袁洋.管理層與審計師之間的博弈分析[J].會計之友,2013,(12). [11]張婷,上市公司會計舞弊研究——基于審計視角[J].時代金融,2016,(2). [責任編輯:劉烜顯] 孟冰嵐,東北財經大學會計學院博士研究生,遼寧大連 116025 F233 A 1004-4434(2016)09-0059-05 國家社會科學基金項目“認知偏差視角下的國有企業CEO職務舞弊行為研究”(15BGL055)三、管理啟示