以“教學生思考"為目標的數學教學案例研究

夏小強

1問題的提出

南京師范大學的涂榮豹先生認為,數學教學的目標有三個:一是使學生愛學;二是會學;三是發展學生的認識力。發展學生的認識力,指的就是數學教學要教學生學會思考。

教師在教學過程中,對數學知識的呈現方式存在差異,這種差異對學生獲得數學知識也許影響不大,但對學生數學思維活動的影響,卻可能有很大的差別。

2教學內容說明

向量是刻畫現實世界的重要數學模型,力、速度、位移等都是向量的實際背景,可以用向量加以刻畫和描述。用什么樣的數學模型來刻畫位移、速度、力這樣的量?這個數學模型有什么性質與應用?這就是《平面向量》的中心問題,也是本章的知識學習的固著點。

向量的數量積是在向量的線性運算基礎上學習的一種新的運算,向量的線性運算是封閉性運算,而向量的數量積運算是非封閉性運算,運算的對象是二元的,而運算的結果又是一元的,這種運算的非封閉性對學生的認知造成了很大的失衡。

3教學案例分析

筆者近期聽了兩堂關于“平面向量的數量積”的課,兩位老師的教學過程都分為五個環節:問題情境——抽象模型——辨析模型(內涵、外延)——模型性質(運算律)——數學應用,兩位老師都是以“問題”的形式來推動教學過程。

本文結合其中的環節一和環節四,來探究在教學中如何實現教學生“學會思考”。

3.1環節一問題情境

甲教師:

師:(問題1)向量的運算有向量的加法、減法、數乘,叫做向量的線性運算,那么向量與向量能否“相乘”呢?

生:能。

師:向量與向量“相乘”這種運算怎么定義呢?

生:應該不是線性運算。

師:為什么?

生:老師,向量的加法、減法、數乘,叫做向量的線性運算,向量與向量“相乘”沒有和它們放在一起學,那肯定和它們不一樣了。

師:怎么個不一樣法?

生:……

師:我們是怎么得到向量的線性運算的,它的結果是什么?

生:是通過將實際生活中,物理中的矢量的合成與分解,速度在某時問段的位移抽象出來的,得到的結果還是向量。

師:你想一想,向量與向量“相乘”的結果是什么呢?

生:應該不是向量了。

師:結果不是向量,只能是什么?

生:數……數量……(不是很肯定)

師(點頭):是數量,我們在實際生活中有這樣的物理背景嗎?

生:做功,力做功的結果就是標量,是一個數。

師:好,我們來分析這個物理背景。看看從求功的運算中可以抽象出什么樣的向量運算?

乙教師:

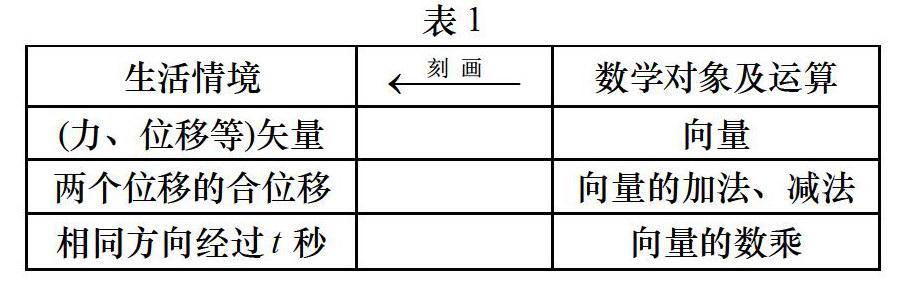

師:前面我們已經學過的向量、向量的加減法、實數與向量的數乘,向量的加法、減法、向量的數乘我們稱之為向量的線性運算。它們都是對實際問題的刻畫。(附表1)

師:(問題1)向量的線性運算可以刻畫出所有的矢量運算嗎?

生:(思考了一會)不能,不能形容矢量的做功運算。

師:為什么?

生:矢量的做功得到的結果是一個標量,也就是數,而你列舉的三種運算得到的結果都是向量。

師:那怎么辦?

生:應該引入一種新的運算,用這種運算來刻畫力的做功。

師:你準備如何定義這種運算?

生:現在還沒想好,我想我們應該先分析矢量做功這個物理背景,找出這個物理背景中和數學有關的元素。

師:研究數學元素的目的是什么?

生:建立數學的量的關系,就像從力的合成與分解中,得出向量的加法、減法一樣。

師:對,建立物理背景中數學的量的關系就是建立數學模型,下面,請大學先分析做功這個物理背景。

教學意圖

甲教師:從數學知識內部發展的需要引入概念,前面學習了向量的線性運算,接下來就應該學習向量的非線性運算,并根據線性運算的結果,引導學生得出新運算的結果是數,側重數學知識的聯系和對比。

乙教師:從實際問題中抽象出向量的概念及運算(數學模型),然后用數學的方法研究數學模型,最后再運用數學模型去解決實際問題。突出了知識的來龍去脈,有助于學生對數學完整的認識。

案例分析

情境的引入要能體現學習新知識的必要性,學習新知識的必要性一般有兩種情況:一是從數學概念體系的發展過程中引入新概念,也就是從數學的內部出發,在原有知識的基礎上,通過歸納、比較、分析等思維活動,尋找新知識與原有知識的區別與聯系,建立新的知識,甲教師正是采用這一方式引入的;二是從解決實際問題的需要出發引入新概念,原有的知識不能解決新的問題,需要引入新的知識來刻畫,乙教師是采用這種方式引入的。

甲教師的引入雖然體現了新知識與原有知識的聯系,但是學生不能認識到學習向量的數量積的必要性,只是因為前面學過了向量的線性運算,所以今天就要學非線性運算,但是學習這個知識有什么用?非線性運算是怎么來的?這些都是通過老師以設問的方式提出來的,雖然學生也能在老師的引導下去研究,但這是一種停留在數學知識本身的學習,這種學習相對被動,學生被老師牽著走,學生的思維難以得到激發。

乙教師的問題情境能夠讓學生認識到學習向量數量積的必要性,教師的提問不是直接指向數學知識本身,而是通過一系列的元認知提示語,引導學生像數學家一樣思考問題,再現知識的“創造”過程,這個“創造”的過程就是研究數學的一般方法。不僅僅向量可以這樣研究,許多別的知識也可以這樣研究,如函數、指數函數、三角函數、數列等。這種教學不僅教了知識,也教會了學生如何思考。

3.2環節四 向量數量積的運算律

甲教師:

師:我們學習了向量的數量積,下面我們來學習向量的數量積的運算律。

(問題3)實數的運算滿足哪些運算律呢?

生:交換律、結合律、分配律。

師:請同學們類比一下,向量的數量積滿足交換律、結合律、分配律嗎?

(學生計算、思考)3分鐘后,

生:滿足交換律,不滿足結合律。

師:滿足分配律嗎?

生:應該滿足吧。

師:為什么滿足分配律,說說理由,你能證明嗎?

生:……

師:好,大家類比一下實數的運算,應該是滿足分配律的。現在大家還不會證明,是因為我們沒有學向量的投影,現在我們來學習向量的投影。

(教師開始介紹向量的投影)

乙教師:

師:我們剛剛學習了一種新的運算——向量的數量積,學習了一種運算后,下一步我們應該研究什么?

生:研究它的性質。

師:哪些性質?

生:是否滿足運算的交換律、結合律、分配律?

師:滿足嗎?

(學生計算、思考)

生:滿足交換律,不滿足結合律,分配律還不確定。

師:怎么不能確定?

生:不知道怎么證明。

師:那怎么辦?不會證明,就沒辦法知道是否滿足分配律嗎?

生:能不能先用特殊的向量試試看?

師:對啊,你為什么不先試試看呢?

(學生用特殊向量計算、驗證)

生:滿足。

師:為什么滿足?

生:我用好幾個特殊的向量驗證后都滿足了。

師:那不特殊的向量也滿足嗎?你的結論具有一般性嗎?

生:那得證明后才能知道。

師:好,我們下面就來證明這個結論。

教學意圖

甲教師:教師通過設問,引導學生通過類比實數的運算律,證明向量的數量積所滿足的運算律。

乙教師:引導學生回顧學習數學對象的過程,學習數學對象之后,應該學習數學對象的性質,對于在現階段還不能證明的結論,以追問的形式引導學生用猜想、歸納、驗證,最后進行演繹證明。

案例分析

數的運算、向量的線性運算、向量的數量積、矩陣的運算是一個發展趨勢鏈,教學應該從發展的角度理解向量的數量積,引導學生認識到數、向量的運算聯系,也為今后引入矩陣及其運算做了鋪墊。

兩位教師都能通過類比實數,學習向量數量積的運算律。甲教師是直接讓學生去比較,乙教師則是引導學生經歷“新的數學對象——對象的性質——(若可以進行運算)——運算法則”這一過程,這也是概念系統的建立過程,在這個過程中,學生能體會到研究數學的通法,這種教學就能促進學生主動地思考如何去研究數學對象。

當學生遇到困難,不會證明向量數量積的分配律時,甲教師是直接進行下一階段的學習,通過補充新的知識來加以證明。乙教師則是引導學生從特殊到一般,先猜想、再驗證、最后證明,這個過程也是數學新知識的發現過程,數學中的許多定理、結論都是這樣發現的,如費馬定理、龐加萊猜想、希爾伯特問題等,數學家們通過直覺思維猜想某個定理,再通過一些特殊的例子加以驗證,最后以嚴密的方法進行邏輯證明。

當然,學生的發現與數學家的發現是不同的,學生是在教師引導下對知識的“再發現”,這種“再發現”可以幫助學生學會思考,思考解決問題的策略,乙教師的教學能引導學生經歷這種“再發現”的過程。

4結束語

數學是思維的科學,數學的發展蘊含著豐富的思想方法,學生學習數學,不僅僅要學數學知識本身,還要學會像數學家一樣思考。

數學教學是帶領學生對數學知識進行“再創造”的過程,在這個過程中,學生感受數學知識的發生、發展,參與數學結論的發現,參與數學概念系統的創建,從而形成對數學完整的認識,發展理性思維。

教師不僅肩負著教學生知識的任務,更肩負著育人的使命。因此,在教學中如何呈現具體的數學知識,將科學的數學轉換成具有教育任務的數學,使之能發揮培養學生思維的作用,是我們共同追求的理想。