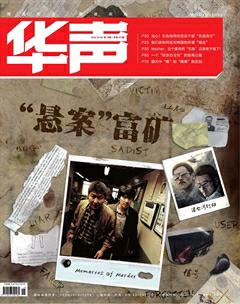

“懸案”富礦

近年來,越來越多的真實案件被搬上大銀幕。

去年丁晟導(dǎo)演的《解救吾先生》、曹保平導(dǎo)演的《烈日灼心》、陳可辛的《親愛的》,都是根據(jù)真實案件改編的佳作。

在國外,真實案件也是電影劇本來源的富礦,比如去年獲得奧斯卡最佳影片的《聚焦》,便是改編自《波士頓環(huán)球報》的新聞報道。

電視熒屏上的大制作,也概莫能外,譬如最近紅得發(fā)紫的根據(jù)美國“世紀大審判”辛普森殺妻案改編的連續(xù)劇《美國犯罪故事》,以及根據(jù)一系列暴力刑事案件改編的韓國犯罪懸疑連續(xù)劇《信號》。

這些引發(fā)全民轟動的新聞事件,之所以受到影視行業(yè)從業(yè)者的強烈關(guān)注,是因為不管編劇或?qū)а莸墓αθ绾危适卤旧淼膩睚埲ッ}以及戲劇性,就已經(jīng)提供了一部好作品的框架,只要編導(dǎo)基本靠譜,就足以搗鼓出一部好的或者說有深度的作品。

并且,由于事件本身引起的高關(guān)注度,等于已經(jīng)普及了一輪影片信息,能夠為影片宣發(fā)上帶來便利。

其實在好萊塢或者韓國,新聞業(yè)和影視行業(yè)的聯(lián)動機制非常成熟,真實事件早已經(jīng)成為好萊塢故事的三大來源之一,根據(jù)真實事件或人物改編的影視劇,往往是各大獎項的熱門競爭者。

那么,新聞事件會成為中國導(dǎo)演、編劇們的又一個創(chuàng)作富礦嗎?

新聞事件改編的尺度在哪?

新聞事件改編成影視劇真的很簡單嗎?

還有哪些好的作品,值得我們津津樂道?

“事件改編”是不是一樁好生意?

白銀案,指的是從1988年至2002年的14年間,甘肅省白銀市有9名女性慘遭入室殺害的案件,部分受害人曾遭受性侵害。

28年的懸案,橫亙在一代人心中的陰影。

2016年8月26日,辦案民警在白銀市工業(yè)學(xué)校一小賣部內(nèi)將犯罪嫌疑人抓獲。白銀案的告破,解開了無數(shù)人心中的結(jié),同時意味著這起在天涯社區(qū)被“蓋樓”近6萬層、點擊率460萬的“懸疑劇”有了大結(jié)局,自然是影視改編的超級IP。據(jù)某媒體人透露,以白銀案為藍本的電影,瞬間有五六起在立項。最終,白銀案的翻拍權(quán)落在了導(dǎo)演陸川手里。

網(wǎng)友們?yōu)殛懘▽?dǎo)演操碎了心:要展示案發(fā)過程,過于血腥的畫面不能呈現(xiàn)于銀幕,展現(xiàn)兇手殘忍的同時如何把握“度”?拍電影,有沒有考慮被害人家屬的心理承受能力?會不會加劇他們的痛苦?國內(nèi)哪個男明星能夠出演變態(tài)殺手?

不論最終電影效果如何,起碼從口碑和關(guān)注度上來說,由白銀案改編的電影已經(jīng)贏在了起跑線上。

近年來,越來越多的真實案件被搬上銀幕,去年丁晟導(dǎo)演的《解救吾先生》、曹保平導(dǎo)演的《烈日灼心》、陳可辛的《親愛的》都是根據(jù)真實案件改編的佳作。在國外,真實案件也是電影劇本來源的富礦,比如去年獲得奧斯卡最佳影片的《聚焦》便是改編自《波士頓環(huán)球報》的新聞報道。

那么,新聞事件會成為中國導(dǎo)演、編劇們的又一個創(chuàng)作富礦嗎?新聞事件改編的尺度在哪?新聞事件改編成電影這門生意又真的有這么簡單嗎?

真實案件成銀幕新寵

在今年的版權(quán)交易市場中,真實案件故事成了影視公司爭奪的熱門IP。

30年前,一群中外勇士懷揣夢想,歷盡艱險,付出了多條生命的代價,做出了很多人現(xiàn)在想都不敢想的事情——長江漂流。根據(jù)1986年漂流長江的系列故事所寫的特稿《1986,生死漂流》,今年8月19日在《睿士》雜志刊發(fā)后獲得大量的關(guān)注和轉(zhuǎn)發(fā),作者之一的陳楚漢在接受采訪時曾表示,“現(xiàn)在有近10家影視和出版公司聯(lián)系我,來討論圖書出版和影視改編。”最終《1986,生死漂流》公布以200萬出售了50%的影視改編權(quán)。

而在此之前,關(guān)于這次長江漂流的另一個文本——美國出版的紀實文學(xué)《Riding the Dragons Back-The Great Race to Run the Wild Yangtze》的電影改編權(quán),早在今年年初就被影視公司瑞格娛樂買下,電影目前正在前期劇本創(chuàng)作階段,將于2017年開拍。

同樣遭到哄搶的是發(fā)生在太平洋上的合謀殺人案:2010年12月,“魯榮漁2682號”漁船載33名船員出海,前往秘魯、智利海域釣魷,其間漁船失去蹤跡。出海8個月后,被中國漁政船拖帶回港時,船上只剩11名船員。歷時近兩年的偵辦和審理,11名生存船員被判殺害22名同伴。

關(guān)于該事件的《時尚先生》雜志的特稿《太平洋大逃殺》的影視改編權(quán),以120萬出售給了樂視影業(yè),而另一篇關(guān)于該事件的報道——前南方周末記者郭國松的《太平洋大劫殺》,也已經(jīng)被中南影業(yè)收入麾下。

這類引發(fā)全民轟動的新聞事件之所以受到影視行業(yè)從業(yè)者的強烈關(guān)注,是因為不管編劇或?qū)а莸墓αθ绾危适卤旧淼膩睚埲ッ}以及戲劇性,就已經(jīng)提供了一部好電影的框架,只要編導(dǎo)基本靠譜,就足以組織出一部好的或者說有深度的作品。并且,事件本身引起的高關(guān)注度等于已經(jīng)普及了一輪影片信息,能夠為影片宣發(fā)上帶來大量的便利。

其實在好萊塢或者韓國,新聞業(yè)和影視行業(yè)的聯(lián)動機制已經(jīng)非常成熟,真實事件成為好萊塢故事的三大來源之一,而根據(jù)真實事件或人物改編的電影往往是各大電影獎項的熱門競爭者,如韓國的《殺人回憶》,奧斯卡最佳影片《拆彈部隊》、《鋼琴家》、《為奴十二年》等等,但在電影業(yè)正在發(fā)展中的中國,新聞業(yè)或者說民間故事與影視行業(yè)的對接剛剛開始,但這個趨勢會越來越明顯。

所以很多人或許都能想到,最近這些年里,發(fā)生在我們周圍那些震撼人心的事件,幾乎是一個影視故事的富礦:各種離奇殺人案、投毒案、碎尸案、性奴案等等,都是現(xiàn)成的劇本,足以拍出許多部優(yōu)秀之作。

“新聞事件改編”的前景猜想

雖然新聞事件改編成影視劇本有各種優(yōu)點,但是新聞事件和通俗的大IP并不能完全劃等號。一個好的大IP一定是有著極強的黏性,能夠不斷形成吸粉效應(yīng),經(jīng)得起時間的考驗,舉個最簡單的例子,《西游記》就是一個可以源源不斷用來開采和吸粉的超級IP。而除了表面故事吸引人之外,更深層次的人設(shè)、價值觀、世界觀等才是決定IP有多大延續(xù)性和生命力的關(guān)鍵。

此外,在移動互聯(lián)網(wǎng)去中心化的時代,當一個熱點案件或事件頻頻在社交媒體上霸屏,往往意味著熱度來得快去得也快,而影視作品改編,尤其是想打造出一個精品的劇本,需要漫長的周期,屆時能否憑借作品本身的故事性吸引觀眾,而不是靠所謂的熱度或者噱頭炒作才是最重要的。同時,在改編過程中的法律問題、當事人的授權(quán)問題、受害者的心理問題、審查的尺度問題等等,都將構(gòu)成改編過程中的種種困難。

另外,新事物的誕生也往往伴隨著問題。如今已有公司專門研究起這類事件改編的版權(quán)生意。打法是先大量下手囤積相關(guān)熱點事件的稿件,炒作后再倒手抬價出售。

這種情形令人想起了當初各家公司瘋搶并炒作文學(xué)IP的盛況。大干快上的所謂“大IP們”紛紛被改編成影視作品登上舞臺。結(jié)果如何呢?大IP+小鮮肉成為票房和收視率的靈丹妙藥,然而這類作品往往又成為了“爛片”、“圈錢”的代名詞,粗制濫造為觀眾所詬病。

如今稍微有點名氣的一二線文學(xué)類IP幾乎已經(jīng)被挖掘消耗殆盡,而新的內(nèi)容創(chuàng)作和所謂IP孵化又遠遠跟不上變現(xiàn)國錢的速度,好故事難覓之下,“新聞事件改編”站上風口毫不令人意外。只是按照以往經(jīng)驗,在整個行業(yè)和各路資本一窩蜂涌入之下,往往結(jié)果就是亂象叢生,劣幣驅(qū)逐良幣,最后一個好好的IP就被玩壞了。

改編新聞事件如何把握尺度?

幾乎就在白銀案將改編成電影的消息引爆輿論的同時,另外一部改編自真實事件的電影《湄公河行動》拿下票房和口碑雙豐收的戰(zhàn)果,成為國慶電影市場中不折不扣的黑馬。《湄公河行動》改編自2011年“湄公河大案”,荷槍實彈地展示了中國警察如何聯(lián)合其他三國跨境追捕“金三角”毒梟糯康的過程。從《湄公河行動》中我們不難發(fā)現(xiàn)一些改編電影的門道。

對于真實案件改編電影項目來說,首先得到公安部的支持是首要之義。五年前,湄公河慘案發(fā)生后,很多影視公司都想拿到拍攝權(quán),最后博納競標成功。博納影業(yè)總裁于冬曾在接受采訪時詳解了博納是如何拿到競標權(quán)的:時任公安部禁毒局局長、湄公河“10·5案”專案組組長的劉躍進對博納的方案比較首肯。之后,劉躍進更是成為了電影《湄公河行動》的總顧問,拍攝也獲得了公安部的大力支持——公安部北門、副部長辦公室、乃至天安門,都成為了這部電影的拍攝對象。影片中多個突破以往審查底線的“第一次”,也與公安部的意見密切相關(guān)。

編劇汪海林也表示,在他與審查部門打交道的過程中,“發(fā)現(xiàn)其實公安部、軍方的專業(yè)部門會要求創(chuàng)作者膽子大一些,不要有條條框框,公安部希望作品呈現(xiàn)出警察不是單純依靠力量和勇敢,而是希望看到高科技的東西。如果得到了公安部的認可和加持,其實在通過審查時更容易”。

如何處理外交的部分,是對創(chuàng)作者的更大的挑戰(zhàn)。在之前的電影中,編劇往往需要使用虛構(gòu)地名。而《湄公河行動》的創(chuàng)作者成功地解決了“外交問題”,因為在影片中真實地提到了湄公河以及具體的國家名稱,而且在影片中,多處都在暗示泰國軍方也是湄公河慘案的幕后黑手之一,這是電影中相當有突破的細節(jié)。“電影里很巧妙地把民族主義的東西盡量避免了,在民族情緒上創(chuàng)作者做了很大的克制,才使得影片通過,雖然這種控制對票房、對觀眾的情緒是有影響的。”汪海林這樣解釋了《湄公河行動》的技巧。

另外,發(fā)生在境外的事件審查要比境內(nèi)寬松。《湄公河行動》大膽表現(xiàn)了金三角地區(qū)的毒娃娃兵,不僅有娃娃兵吸毒的情節(jié),還有娃娃兵玩俄羅斯賭盤并且因輸了游戲而被一槍爆頭、做人肉炸彈的場景,尺度之大,令人咋舌。事實上,因為這個情節(jié)不僅反映了毒販的狠毒,也反映了境外的復(fù)雜,所以國內(nèi)審查機構(gòu)要寬松許多。像之前的《驚天大逆轉(zhuǎn)》,主創(chuàng)就曾表示因為審查的原因,最終不得不把國界從內(nèi)地改到了韓國。

另一個擺在事件改編電影面前的難題是,警察的定位問題。從之前上映過的事件電影來看,警察逐漸擺脫了“偉光正”的形象。在《湄公河行動》中,警察抽煙、說臟話、刑訊逼供,這在中國以往的影視劇中是不常見的。在一場彭于晏對線人逼供的戲中,彭于晏對線人使用了酷刑。在2014年公映的《白日焰火》中,廖凡飾演的警察是個整天酗酒、吊兒郎當、處理不好感情、被貶的隊長,這種形象也是對以往警察出場一定“偉光正”形象的突破。

不過警察不需要“偉光正”,不意味著對警察編劇們可以隨意開黑,起碼基調(diào)是一定要光明的。在《湄公河行動》種,彭于晏飾演的警察在抓到一個疑犯后,按照正常程序是應(yīng)該抓回去受審的,但彭于晏把疑犯一槍爆頭,這種做法顯然非常“政治不正確”,但這很符合這個角色幫女友報仇的心態(tài)。另外,因為彭于晏飾演的警察常年臥底,心態(tài)、手法上受到一些影響也是正常,而且影片中也通過張涵予之口,表達了彭于晏雖然殺了仇人但內(nèi)心十分不安。

另一個案例是曹保平的《烈日灼心》。在原著中,滅門案的兇手就是三兄弟,一時沖動激情殺人,但電影最后的設(shè)定出現(xiàn)了“第四人”,一個反轉(zhuǎn)把三兄弟洗白了。曹保平稱這是考慮到受眾的接受尺度和范圍,“如果這個慘案就是他們做的,我覺得整個電影中的贖罪心態(tài),觀眾是接受不了的,也不會喜歡上這幾個人物”。

基調(diào)的光明也表現(xiàn)在結(jié)尾一定是要破案的。這點在《追兇者也》《烈日灼心》《白日焰火》中也能看到。

除此之外,在涉案電影的審批中,被要求不能展現(xiàn)兇手詳細的犯罪過程和警察的破案過程。《湄公河行動》并沒有很詳細地展示臥底如何收集情報、傳遞情報,“各國互相具體如何協(xié)作,在他國領(lǐng)土上曾存在的文化沖突都并沒有表現(xiàn)。”汪海林說,“不泄露具體的辦案過程,這也是為了社會安定。”

看到這里,可能大家都忍不住想吐槽——限制這么多,還怎么拍?而其實,真正好的事件改編電影,重要的是塑造人物、說好故事而不是還原新聞。就比如韓國那部被無數(shù)影評人奉為“犯罪電影”教科書的《殺人回憶》,全劇甚至都沒有出現(xiàn)真兇,但是看過電影的人全程都能感受到罪犯的殘忍,以及那種抓不到兇手的無力感。

汪海林認為:“真實案件改編電影首先素材本身要好,原始材料好不等于影片好,好電影在于創(chuàng)作者如何塑造人物,如何找到情感的點。新聞案件本身故事性很強,如果編出來的東西不如原始的新聞稿件,那就失敗了,因為大家為什么不看新聞報道要看電影,就是因為電影中有觀眾更想看到的東西。”

資料來源:微信公號“票房透視鏡”、微信公號“娛樂資本論”、百度百科、搜狐網(wǎng)等

那些根據(jù)真實事件改編的華語電影

在《湄公河行動》之前,華人導(dǎo)演之中,已經(jīng)有不少人將鏡頭對準了真實事件。下面小編就來為大家梳理十部根據(jù)真實事件改編的華語電影。

《門徒》

導(dǎo)演:爾冬升

阿昆(劉德華飾)長年壟斷了海洛因市場,雖視追隨8年多的阿力(吳彥祖飾)為接班人,但阿昆一向小心行事,從沒透露過“貨倉”、加工場的位置也未見過其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全權(quán)交由阿力打理,阿力漸漸知道了更多毒品市場中的秘密。

8年來阿力以臥底的身份搜集毒販的全部資料,但他對吸毒者阿芬(張靜初飾)投入了感情,阿芬的景況卻令他對自己邊緣人的身份感到更加迷惘。斗智斗勇的過程中,阿力最終取得了阿昆的完全信任,8年來的追蹤,也有了終結(jié)。

《門徒》故事取材于1995年的緝毒真實案件。攝制組直抵“金三角”毒區(qū)實地拍攝,與“罌粟”零距離接觸,影片較為真實地展現(xiàn)了毒品交易的全過程,對毒販、吸毒者以及警方臥底做了人性化的詮釋,被贊為“首次將毒品這個世界性頑疾進行了絕無僅有的真實揭露”。

一句影評:毒品和空虛,哪一個更恐怖?

《左右》

導(dǎo)演:王小帥

枚竹(劉威葳飾)和丈夫肖路(張嘉譯飾)離婚多年,帶著女兒禾禾嫁給了老謝(成泰燊飾),肖路也和空姐董帆(余男飾)重新組建了一個家庭。

禾禾被查出得了白血病,普通的化療并沒有很好地控制住病情,為了救禾禾,枚竹找到了肖路,提出想和他再生一個孩子,肖路無奈答應(yīng);經(jīng)過三次人工授精的失敗后,枚竹決定和肖路來真的,兩個人的家庭也卷入了其中,四個人都經(jīng)受著巨大的考驗,面對選擇,左右為難。

故事取材于CCTV-12播出的《法律講堂:兩個家庭救一個孩子》(又名《婚戀變奏曲一生死抉擇》)——2005年底,為了拯救患絕癥的13歲兒子秦新華,39歲的四川女子閆英在成都冒險與已經(jīng)離婚3年的前夫秦德強懷孕,她企望用嬰兒的臍帶血拯救兒子。

一句影評:前夫的愛,現(xiàn)任的軟,女兒的幌子,交歡的尖叫。四個沒出息人,組成的生活爛故事。可本來生活就很爛。

《金錢帝國》

導(dǎo)演:王晶

《金錢帝國》取材于香港警史上一段轟動性的真實事件:在英國管治期內(nèi),警界曾與黑幫糾結(jié)極深,黑白兩道勾結(jié)經(jīng)營非法業(yè)務(wù),不僅造成上萬起冤假錯案,更是巨貪成風。僅1963-1973十年間,香港警員貪污受賄金額高達100億港元,價值相當于今天的5000億港元,整個警隊95%以上的警員都不同程度地涉及此案。

導(dǎo)演王晶透露,由于題材所涉及的這段公案極為復(fù)雜,僅收集資料和卷宗調(diào)查的工作就耗費5年之久,幸虧誠意打動香港廉署,不僅獲得正式授權(quán),廉署有關(guān)部門更首次向劇組解密了諸多封存達30年之久的機密檔案。

一句影評:好題材,可惜是王晶拍的。

《解救吾先生》

導(dǎo)演:丁晟

電影《解救吾先生》的改編自2004年震驚全國的吳若甫綁架案。

2004年2月3日凌晨2點多,著名演員吳若甫與幾位朋友剛剛談完事從朝陽區(qū)某酒吧出來,眼前突然出現(xiàn)了幾個陌生男子。他們自稱是警察,給吳若甫戴上手銬,只一眨眼的工夫,吳若甫就被那幾個男子拉上了汽車揚長而去,等他的朋友反應(yīng)過來撥打110報警電話時,對方早已沒了蹤影。

北京市公安局刑偵總隊會同朝陽分局立即組成了專案組。當晚7點左右,刑警隊員一舉將王立華“華子”抓獲,帶進了勁松派出所。偵查員從華子身上和車上搜出了一把上了膛的“五四”式手槍和一個手雷。晚上10點多,在警方答應(yīng)王立華提出的見女友和寵物狗一面的要求后,他說愿意帶著民警去關(guān)押吳若甫的地方,但他就是不說具體地址。偵查員押著王立華向關(guān)押人質(zhì)的地點趕去。警方迅速布置了行動方案,以迅雷不及掩耳的速度沖進屋內(nèi),在不到三秒的時間將屋內(nèi)所有嫌疑犯全部抓獲。

一句影評:“人如鴻毛,命若野草,無可救藥,卑賤又驕傲;無所期待,無可乞討,命運如刀,讓我來領(lǐng)教”,結(jié)尾制服罪犯時的消音,鏡頭或閃或現(xiàn)對著吾先生,那種鬼門關(guān)走一回的釋然,在真實案件面前變得異常清晰。

《盲山》

導(dǎo)演:李楊

1999年9月,廣東省高院刑事庭的一場審判,時任全國人大常委會副委員長、全國婦聯(lián)主席的彭驪云親臨旁聽。這樁案子最終引出了李楊創(chuàng)作的《盲山》。

被告王秀英是個東北農(nóng)村姑娘,曾在珠海打工,1994年讓人騙賣到廣東羅定農(nóng)村,給49歲的農(nóng)民郭美南做老婆。她本不從,郭卻在兄嫂幫助下強暴了她。她找過當?shù)嘏沙鏊瑓s被懷疑伙人騙錢而不受理睬;村里人認為她是郭家花錢買來的,就應(yīng)該老實聽話。王秀英隨后懷孕生子,也想安穩(wěn)過日子,又不堪兄嫂時常辱罵。家庭矛盾激化的結(jié)果,是王秀英把一杯硫酸潑向兄嫂的兩個孩子,并傷及另5名小學(xué)生。她因故意傷害罪被判死緩。

一句影評:李楊自己解釋“盲”字時說,眼睛死亡了跟眼睛瞎了還不一樣,死亡了就是對良知視而不見,對外部的殘忍視而不見。

《親愛的》

導(dǎo)演:陳可辛

《親愛的》故事原型是一個名為彭高峰的湖北男人,花費三年不停尋子終于將愛子找回的故事。2008年3月,一個陌生男人在湖北彭高峰家門口——深圳市光明新區(qū)公明街道合水口社區(qū)一家公話超市旁,抱走了他的兒子彭文樂。經(jīng)歷3年的找尋,彭高峰終于找到了孩子彭文樂。然而這三年間,彭高峰的兒子已經(jīng)改名為韓飛龍,“養(yǎng)父”即當初抱走孩子的陌生男人,已在彭文樂被找到前一年病逝,“養(yǎng)母”對彭文樂也付出了許多感情和愛,以至于彭文樂回到親生父親身邊之后,仍會時不時念叨“我想‘媽媽”。

一句影評:這樣的電影不能用好或者不好來評價,因為它應(yīng)該存在。

《追兇者也》

導(dǎo)演:曹保平

故事原型為2007年貴州六盤水五兄弟萬里追兇事件:2007年,貴州六盤水猴兒關(guān)鄉(xiāng)代氏五兄弟,在六弟被殘忍劫殺且警方毫無頭緒后,分頭在故鄉(xiāng)村寨和全國各地展開“民間大搜捕”,歷時一年有余,追蹤上萬公里,踏遍華夏百城,最終在廣西柳州將殺弟兇手生擒。

一句影評:一群被水逆嚴重影響的人,其中張譯是水逆重災(zāi)區(qū)的,心疼。

《踏血尋梅》

導(dǎo)演:翁子光

影片取材自2008年轟動港島的援交少女王嘉梅命案。王嘉梅原籍湖南,13歲隨母親改嫁來港,中學(xué)三年級輟學(xué)養(yǎng)家。2008年4月27日,16歲的王嘉梅失蹤。百度百科的詞條“王嘉梅命案”,文字非常審慎地表達為“王嘉梅命案,發(fā)生于2008年4月27日的香港,死者王嘉梅相信被人殺害后被殘忍肢解,并流傳著部分人骨被混入街市的肉檔出售的說法。事件在香港引起很大轟動”。

一句影評:相比常規(guī)的懸疑電影立足的“誰是兇手”,《踏血尋梅》想要表達的東西無疑更多也更廣:即而更深層的,借助受害者、兇手、探案者,三個人各自的故事,去講述香港這個城市的當下,以及身處其中的人他們各自的困擾與孤獨。

《牯嶺街少年殺人事件》

導(dǎo)演:楊德昌

1961年6月15日,楊德昌14歲,是建國中學(xué)夜間部的初中生。他的校友茅武,在當天深夜,約女友出來“談判”,談判破裂,感情也跟著破裂。茅武連捅他的女友七刀。此事在當年的臺灣成了一個爆炸性新聞。

一句影評:威權(quán)壓制平民,富人壓制窮人,年長壓制年幼,男人壓制女人。被壓制者又將對自我無可奈何的憤怒發(fā)泄到食物鏈的更下端。坦克轟隆隆碾過,夏天要結(jié)束了,身后留下少男少女的尸體。

《天注定》

導(dǎo)演:賈樟柯

《天注定》由四個真實事件改編而成——

姜武飾演的大海,原型為胡文海。胡文海,男,山西人。2001年10月26日晚上持槍惡性殺人致同村14人死亡,3人受傷。2002年1月25日被執(zhí)行死刑。在被胡文海打死、打傷的17人中,只有四人是因“澆地糾紛”被胡文海認為是要殺他的人,其他人跟胡文海并無深仇大恨。

趙濤飾演的小玉,原型為鄧玉嬌。2009年5月10日晚8時許,湖北省巴東縣野三關(guān)鎮(zhèn)政府3名工作人員在該鎮(zhèn)雄風賓館夢幻城消費時,涉嫌對當時在該處做服務(wù)員的鄧玉嬌進行騷擾挑釁,鄧玉嬌用水果刀刺向兩人,鄧貴大因傷勢嚴重經(jīng)搶救無效死亡;黃德智所受傷情經(jīng)鑒定為輕傷。次日,警方以涉嫌“故意殺人”對鄧玉嬌采取強制措施。2009年6月16日,湖北省巴東縣法院一審判決在娛樂場所刺死鎮(zhèn)干部的女服務(wù)員鄧玉嬌“有罪免處”。

王寶強飾演的三兒,原型為周克華。周克華,男,重慶人,蘇湘渝系列持槍搶劫殺人案制造者,2012年8月14日凌晨6時50分,在公安部統(tǒng)一指揮下,經(jīng)過重慶等地公安機關(guān)連續(xù)數(shù)日艱苦奮戰(zhàn),周克華在重慶沙坪壩區(qū)童家橋被公安民警擊斃。至此,蘇湘渝系列持槍搶劫殺人案件成功告破。

羅藍山飾演的小輝,原型為富士康員工。富士康科技集團創(chuàng)立于1974年,是專業(yè)從事電腦、通訊、消費電子等6C產(chǎn)業(yè)的高新科技企業(yè)。自2010年1月23日富士康員工第一跳起至2010年11月5日,富士康已發(fā)生14起跳樓事件,引起社會各界的關(guān)注。

一句影評:表面上,四個事件似乎都是小概率事件,其中的主要人物也都是邊緣人群。實則不然,在《天注定》里,他們幾乎成了生活常態(tài)化,《天注定》以一種冷峻的現(xiàn)實主義態(tài)度和近乎白描的寫實主義的手法,將四個事件細致描摹。

資料來源:網(wǎng)易網(wǎng),頭條網(wǎng),豆瓣網(wǎng),時光網(wǎng),百度百科等

兩部現(xiàn)象級的外國牛劇:《美國犯罪故事》VS《信號》 劉念國

前文已經(jīng)為大家梳理了10部根據(jù)真實事件改編的華語電影。

他山之石可以攻玉,下面,我們再來看看最近兩部牛氣沖天的、根據(jù)真實事件改編的外國影視劇。

首次搬上熒屏的“辛普森殺妻案”

《美國犯罪故事》目前已發(fā)布6集,IMDb上評分8.7。媒體口碑也一路走高,爛番茄新鮮度97%,Metacritic9O分。

《名利場》這句話說得棒——這部劇找到了美國人最敏感的一根神經(jīng),還敲擊了一遍又一遍,每一遍都能敲出新感覺。

這根“美國人最敏感的神經(jīng)”,就是被稱為美國“世紀大審判”的辛普森殺妻案。這也是美國司法史上爭議最大的案件。

《衛(wèi)報》稱此案:一個美國人永遠難忘的故事:種族,性,暴力,體育,好萊塢……而唯一的目擊者,是一條狗。

當事人O.J.辛普森,90年代美國收入最高的橄欖球星,出演過20多部電影,人氣高到有粉絲把辛普森的臉紋到大腿。

案件的導(dǎo)火線是1994年6月的一個晚上。O.J.辛普森前妻妮克·布朗家的狗狂吠個不停,引起路人注意。

隨后,他們發(fā)現(xiàn),妮克·布朗和一個意大利餐館侍者朗高曼,死于一起,死狀慘烈。

警方原打算去O.J.辛普森家,通知死者家屬,卻意外發(fā)現(xiàn)種種對他不利的證據(jù)——

案發(fā)現(xiàn)場(妮可家)的鞋印跟辛普森的限量版球鞋一模一樣。兩只沾血皮手套,一只落在案發(fā)現(xiàn)場,一只在辛普森家院子。手套上的血,被證明就是辛普森的。他的座駕,也被發(fā)現(xiàn)有血跡。他本人,亦無法提供案發(fā)時段的不在場證明。

看起來,辛普森殺妻證據(jù)確鑿無疑。這起明星案件引起全美關(guān)注。

庭審當天,克林頓總統(tǒng)推開重要國事,前國務(wù)卿貝克推遲演講,華爾街股市交易率下降,整個美國為之停滯。

據(jù)CNN統(tǒng)計顯示,在辦公室,在酒吧,在大街……超過1億美國人收看了審判直播。

結(jié)果卻是辛普森被無罪釋放。明明警方掌握了如山血證,法院如何判決無罪,這又如伺服眾?假設(shè)辛普森無罪,那真正的兇手,為何在之后十多年,一直沒被抓到?

辛普森案成為美國人心結(jié),直到今天,才有人敢把它拍了出來。這個人就是艾美獎常客,當今最著名美劇制片人之一——瑞恩·墨菲。《美國恐怖故事》、《歡樂合唱團》均出自他手。

瑞恩·墨菲早年當過新聞記者,改行后,一直關(guān)注現(xiàn)實題材,以大膽,詭異的角度剖析當代社會。

他說,這一次,他要拍一個《美國恐怖故事》正常版。雖然《美犯》沒有《美恐》怪誕花樣的感官刺激,取而代之的,是紀錄片式的零度冷靜,但觀眾照樣看得觸目驚心。

大到當年辛普森知道自己被下了逮捕令后,密謀逃亡。他跟朋友開一輛白色越野車,流著淚,用槍指著自己的頭,要“回家找媽媽”。

小到《時代》雜志因為把辛普森的肖像印得過于暗淡,遭批判。

《紐約觀察報》影評人Drew Grant說出了大部分觀眾心聲:我本來都把那個案子忘得差不多了,看完這部劇,感覺自己到了神探級別。

跟同樣改編真實案件改編的《犯罪心理》、《CSI》相比,《美犯》的重點并非放用絲絲入扣推理、偵破犯罪,而偏重紀實性,志在挖掘犯罪內(nèi)幕。

兩條主線——嫌疑人辛普森、女檢察官瑪西亞·克拉克,交叉并行。

女檢察官克拉克聰明、強勢,她主持起訴過20宗殺人重罪案,只輸過一場。

靠搜集目擊證人證詞,就能推理出案件大致發(fā)生經(jīng)過。每次都能精準發(fā)現(xiàn)證詞漏洞。

但辛普森的律師團,也不是吃素的。為打贏官司,辛普森用每小時500美元高價,請來一支著名律師組成“夢之隊”。一集之中,雙方能交手兩三個回合,節(jié)奏緊湊,看得人手心冒汗。

導(dǎo)演在紀實過程中,也不偏幫哪一方。辛普森是不是殺人兇手,至今是謎。

瑞恩·墨菲曾說,他的目的是——如果你看完十集之后,不能確定辛普森有罪與否,但是能說得出法庭為什么這么判,那么我們就成功了。

其實現(xiàn)實中,辛普森勝訴,與其說他無辜,不如說是洛杉磯警方的失誤。

比如現(xiàn)場女尸肩頭有7滴血,按角度鑒定,都不是死者的,也不屬于另一個受害者朗高曼。

這本是一個重要證據(jù),但洛杉磯警方居然自己把血跡洗掉。而且,明明有沾有辛普森血跡的手套,但他本人怎么也戴不上去——有人說這手套是警方自制的偽證。

還有這個案件爭議的焦點——種族矛盾。

當年在法庭上,辛普森能勝訴的一大原因,就是他的金牌律師們,抓住了警方的漏洞——幾樣主要的證據(jù),都由警官福爾曼發(fā)現(xiàn),他是最重要的證人。

然而,他有嚴重的種族歧視傾向,曾在采訪錄音里說“黑鬼”(nigget)這種侮辱性的稱謂,超過40次。

還在法庭上撒謊,試圖隱瞞,導(dǎo)致法官質(zhì)疑檢方所有證據(jù)的真實性。

辛普森被判無罪后,不同人種出現(xiàn)截然不同的反應(yīng)。黑人們歡呼雀躍,沖上街頭。許多白人則神情黯然,甚至破口大罵,氣出眼淚。

真相可能就這樣被洶涌的民意掩蓋,說到底,辛普森值得我們重新檢視的點太多了。

該案件甚至打開了無孔不入的現(xiàn)代八卦大門。檢察官克拉克,作為案件里唯一的主要女性,更成了八卦小報的重點關(guān)注對象。

克拉克由《美國恐怖故事》里的莎拉·保羅森扮演。

媒體盯著她的外形(而非案件)——頭發(fā)太卷,妝太濃,笑得太少。

報道她的離婚過程,以八卦聞名的《國家詢問報》還把她在海灘赤裸上身的圖片放上報紙。而這個強勢、獨立的女人,辦案時,正辦理離婚。

所以,辛普森一案結(jié)束之后,她辭去了職務(wù),搬去了郊區(qū)跟她的孩子們一起住。十多年后提起,還是覺得當時這個事件是個創(chuàng)傷。

在今天,辛普森一方面被當作體現(xiàn)美國司法正義的亮點。因為法官在判決時,死守住了美國法律最重要的底線——程序正義。這是司法制度透明、規(guī)范,執(zhí)行到位的結(jié)果。

如英國哲學(xué)家培根所說,犯罪不過是弄臟了水流,而錯誤的審判則弄臟了水源。一次錯誤的審判,比十次犯罪更有害。

但另一方面,如果不是“豬一樣”的執(zhí)法部門在破案時不停犯錯;如果辛普森沒錢雇傭每小時500美元的“夢之隊”,他能不能反敗為勝?

你會發(fā)現(xiàn)一個事實——

即使在公正的美國,富翁也比窮人,更容易依靠制度,逃脫司法制裁。這種帶血的真相,太讓人欲罷不能。

對辛普森了解越多,《七宗罪》這句經(jīng)典臺詞印在人們腦中越深一這個世界如此美好,值得人們?yōu)樗鼕^斗。我只同意后半句。無力對抗,但絕不能袖手旁觀

《信號》,豆瓣6900多人,給出9.2的高分,而觀看人數(shù)僅僅是《太陽的后裔》的零頭。分數(shù),卻領(lǐng)先后者近1分。這1分,就是佳劇和神劇的距離。

開門見山,這是一部讓你完全沒時間上廁所的犯罪懸疑劇。韓國影視向來有取材真實的傳統(tǒng),《信號》,并不例外。犯罪動機,殺人手法、拋尸處理,都能在現(xiàn)實中,找到對應(yīng)案件。

比如——

第9、10集的“紅院洞連環(huán)殺人案”。

誘騙被害人進家門,在浴室毆打致死,就是韓國“頭號變態(tài)殺人狂”柳永哲干過的事。

棉被裹尸,2005年“新亭洞連環(huán)殺人案”便是源頭。

還有韓國最著名的懸案——

華城連環(huán)殺人案。罪犯在四年零七個月內(nèi),殺了10名女性。她們雙手雙腳被反綁,嘴巴被塞,死于窒息,且陰部被塞入煙頭、毛發(fā)。熟悉不?《殺人回憶》的畫風是吧,但跟《殺人回憶》故事走向不一樣的是——《信號》走得更遠。

編劇是以真實為藍本,以腦洞為翅膀,重新設(shè)計結(jié)局。也就是說——現(xiàn)實的懸案,都將被一一偵破(良心啊)。

請相信劇本操刀手金恩熙“編”的能力。《三日》,《幽靈》,《死囚》,早已證明。

這種“七分真,三分假”的虛構(gòu)新聞體,讓《信號》故事既有現(xiàn)實的復(fù)雜與震撼,也不失文學(xué)的離奇和刺激。

簡單說,就是短短一集,70分鐘,就能讓你經(jīng)歷數(shù)次恍然大悟。

第一集,女學(xué)生誘拐案。原型是1997年全賢珠誘拐案。現(xiàn)實中,犯人是一名精神病患者。所以編劇也不藏著掖著。

前五分鐘,就讓我們看到犯人的部分真身——雖然遮住臉,但通過對紅色高跟鞋的局部特寫,預(yù)示了這是一個重量級的危險人物。

但這個時候,并未見過犯人的韓國警方,還處于懵逼狀態(tài)。他們根據(jù)一股綁票案經(jīng)驗,推斷,嫌疑人是男性。依據(jù)是——勒索信有嫌疑人大拇指指紋。

但謎團出現(xiàn)了。這個男人,下落不明。謎團整整持續(xù)了15年。15年后,失蹤的嫌疑人終于被找到。

但——他早在15年前就被干掉了,尸體藏在一所廢棄精神病醫(yī)院的下水井里。而且,大拇指被剪掉了。傻子都知道,他被陷害了。被誰?此時,案發(fā)目擊證人介入調(diào)查。

他根據(jù)犯人注重形象,但沒擦指甲油,推理出嫌疑人的日常工作,要求保持手部整潔。且作案手法需要動用注射器、手術(shù)刀,并熟悉精神病院地形。

最后,通過排查確認,犯罪嫌疑人是在善日精神病院工作過的、身高1米65,30歲左右女護士。

當警方通過層層努力,找到一位符合所有特征的嫌疑人,并發(fā)現(xiàn)她在被捕前,收拾行李,準備遠行。

是不是覺得真相大白,可以結(jié)案?不,高潮才剛剛開始……

與此同時,刑事案件15年有效訴訟期,只剩下一個半小時。

他們還來得及抓到真兇么?

欲罷不能的曲折情節(jié),還不是《信號》最屬的地方。

他最高光之處在于,游離在每個案件之外,還有另一條隱藏主線。每一集,編劇都會為這條主線埋下伏筆。

比如暗示女主一直在尋找一具男尸。她在找誰?男主角不時穿插的記憶閃回也暗示,他的目標,不止破案。這些謎團,合力構(gòu)建出一個環(huán)環(huán)相扣、層層疊加的戲劇漩渦。

一旦進入,難以掙脫。

而,當揭曉犯人后,如果你(有閑工夫)回頭翻看。你會發(fā)現(xiàn),真相其實一直在你身邊。

比如,當男主角猛然醒悟,確定犯人是左撇子時,再回想之前,犯人一直用左手撐傘、左手涂口紅。暗示了無數(shù)次,只是我們都忽略了這些“劇透”。

前者僅僅停留在自圓其說,后者卻讓你產(chǎn)生智力被碾壓的虐感。這,就是一部合格VS頂尖犯罪懸疑劇的區(qū)別——看《信號》,你會不止一次懷疑自己智商。

在懸念與反轉(zhuǎn)的布局中,《信號》還是一部“科幻劇”。

這也許是第一部,所有主角都死過的破案劇。

這腦洞大開的劇情,源于一臺神奇對講機。對講機一頭,是身在2015年的男一號(樸海英)。對講機另一頭,連線的是1999年,同為警察男二號(李材韓)。是的,這是一臺可連接不同時空的對講機。

1999年的警察,和2015年的警察,通過對講機互通線索,攜手破案。

但這并非傳統(tǒng)意義的開掛。

這條線索的高潮,是兩人其同調(diào)查一起性侵案。

1999年的男二,是當年負責此案的警察。他發(fā)現(xiàn),罪犯可能另有其人,但因為后臺太硬,他扳不倒。繼續(xù)追查,還會惹來殺身之禍。沒過多久,他突然人間蒸發(fā)。身在現(xiàn)代的男主角,想要找回男二,唯一的方法只有找到并扳倒當年真兇。

說白了,編劇正是通過兩人一來一去,不斷提出,如果說過去改變了,未來就會改變。

那么,現(xiàn)在改變了,歷史是否也會改寫?如此重磅制作,離不開《信號》背后強大的團隊。

三位主演,都是電影咖“低就”過來:李帝勛(《守望者》《建筑學(xué)概論》),幾乎領(lǐng)走韓國所有電影獎最佳新人。

金惠秀(《盜賊同盟》《老千》),老戲骨,光青龍獎就拿了五次。

趙鎮(zhèn)雄(《暗殺》《走到盡頭》),青龍獎最佳男配,百想藝術(shù)大賞最佳男主。

導(dǎo)演金元錫,前作《未生》,《成均館緋聞》。

《信號》開篇,導(dǎo)演就調(diào)侃《未生》兩位主演(姜素拉,林時完)的曖昧關(guān)系,劇中直接出現(xiàn)《未生》宣傳照。

看過《未生》的都知道,導(dǎo)演總能精準地觸碰到不善發(fā)現(xiàn)的細膩情感。

許多催淚位,如豆瓣@江暮所說——

破案后還花了十幾分鐘來塑造人物,講訴主角們各自的傷痛,告訴我們每個人都不是冷冰冰的一個名字或照片。懷著對人極大的關(guān)懷,所以場景和描述,才能那么自然地煽情。

當然,還有韓國影視那一團始終燃燒的火焰。

聽聽這些嘶吼——

既然他犯罪了,不管多有錢,多有背景,我們都要讓他受到應(yīng)有的懲罰,這才是警察應(yīng)該做的事不是嗎!

還有主創(chuàng)的回答。

編劇金恩熙:故事本身題材可能很超現(xiàn)實,但我很想透過這部劇告訴大家,正義真實存在。把一點一滴的意志結(jié)合起來,未來是可以改變的。

導(dǎo)演金元錫:拍攝這部劇的目的,是希望懸案不會被遺忘。無力對抗,但絕不能袖手旁觀。這才是《信號》讓我們口服,并心服的地方。

推薦韓國電影時,常常會聽到這樣一種聲音:韓國電影和韓國電視劇不是一個國家產(chǎn)的。

但這幾年,接觸了越來越多韓劇后,發(fā)現(xiàn)他們金字塔最頂尖那部分,早已擺脫“苦情、虐戀、比誰慘”的套路。

或者借小人物瑣事,帶出綿長余韻的生活哲理;或者對職場生態(tài)的準確臨摹,贏得每個人共鳴。不客氣地說,這些劇的質(zhì)量和重量,已不輸(甚至打敗)電影。是時候糾正對他們的偏見了——

《來自星星的你》《太陽的后裔》,遠不是韓劇全部。

資料來源:新浪娛樂、騰訊娛樂、微信公眾號“毒舌電影”等