芪參益氣滴丸聯合鼠神經生長因子治療糖尿病足療效觀察

黃春玲+吳愛華+牛尤敏

【摘要】目的 觀察中西醫結合治療糖尿病足的療效,探討糖尿病足治療新途徑。方法 選取2013年5月~2016年5月在我院就診的符合納入標準的患者96例,隨機分為試驗組和對照組,試驗組在對照組治療的基礎上,給以芪參益氣滴丸,1包/次,3次/d,口服;鼠神經生長因子18 μg加2 mL注射用水溶解后肌肉注射,1次/d,觀察4周后評估療效。并應用肌電圖測定治療前后腓總神經的運動傳導速度和感覺傳導速度,應用彩色多普勒超聲檢查儀測定治療前后雙側腘動脈、雙側脛后動脈、雙側足背動脈的血管內徑,收縮期峰值流速。結果 兩組患者經4周治療后,與對照組相比,試驗組具有更高的總有效率和治愈率,差異有統計學意義(P<0.05);兩組在治療前后MNCV、SNCV均較前有改善,組內前后,差異有統計學意義(P<0.05);治療后試驗組改善情況優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 中西醫結合治療糖尿病足,可提高總有效率和治愈率,療效確切,是治療糖尿病足的新途徑,且安全性好,值得臨床推廣應用。

【關鍵詞】中西醫結合;糖尿病足;療效觀察

【中圖分類號】R259 【文獻標識碼】B 【文章編號】ISSN.2095-6681.2016.19..03

糖尿病足(diabetic foot,DF)是糖尿病常見的一種嚴重并發癥,發病機制復雜,包擴周圍神經病變,血管功能障礙,糖脂代謝紊亂等一系列復雜的病理、生理改變。主要表現為肢體感覺異常,足部潰瘍,嚴重者可致肢體壞疽[1],是糖尿病患者致死、致殘的重要原因。我國多中心調查數據證實,約有70%的糖尿病足潰瘍合并感染,治療常需多種方法一并使用,為進一步提高糖尿病足的療效,尋找更有效的藥物治療方案,并探討中西醫結合治療新途徑。我院在以往糖尿病足治療實踐的基礎上,提出了芪參益氣滴丸聯合鼠神經生長因子治療糖尿病足的新方案,并進行了臨床隨機對照研究試驗,取得了較好的療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 診斷標準

所有患者均符合1999年WHO糖尿病診斷標準[2],糖尿病足診斷標準參照,國際糖尿病足工作組/IDF顧問組發布的“2007糖尿病足處置和預防使用指南”[3]。

1.2 病例納入標準

糖尿病足依據Wagner分級方法進行分級[4],分為6級,其中:0級:無開放性病灶,但屬高危足;Ⅰ級:淺表潰瘍;Ⅱ級:較深潰瘍常繼發感染;Ⅲ級:膿腫形成,肌韌帶組織破壞,骨未波及;Ⅳ級:局部壞疽,已有骨質破壞;Ⅴ級:全足壞疽。選擇1~3級的糖尿病足患者,年齡32~74歲,患者性別不限。

1.3 病例排除標準

不符合上述標準者,合并嚴重心、肝、腎功能不全者,有精神病及無自知力者,妊娠或哺乳期婦女,不能確切表達的患者,依從性差者,出現不良反應者。

1.4 一般情況

選取2013年5月~2016年5月在我院就診患者96例作為研究對象,按治療方法不同隨機分為試驗組和對照組,每組各48例,入選時各組間性別、年齡、糖尿病病程、Wagner分級構成等方面,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

各組間性別、年齡、糖尿病病程、Wagner分級構成等比較無統計學差異(P>0.05)。

1.5 治療方法

所有患者均嚴格給予糖尿病飲食,戒煙酒,用胰島素控制血糖,使空腹血糖<7.0 mmol/L,餐后2 h血糖<10.0 mmol/L,在創面處理前提取分泌物進行細菌培養和藥敏試驗,根據藥敏試驗結果選用有效抗生素,在無菌操作下潰瘍創面清創后用碘伏常規消毒,凡士林油紗覆蓋創面,無菌紗布包扎,換藥1~2次/d。試驗組在對照組的基礎上給以芪參益氣滴丸(天士力制藥集團股份有限公司)1包/次(每包0.5 g),3次/d,口服。鼠神經生長因子18 μg(廈門北大之路生物工程有限公司,商品名為恩經復)加2 mL注射用水溶解后肌肉注射,1次/d。兩組均連續觀察4周后,評估療效。

1.6 觀察指標

(1)采用美國產尼高力肌電圖在治療前后對試驗組及對照組患者均進行神經電生理檢查,測定患側肢體腓總神經的運動傳導速度(MNCV)和感覺傳導速度(SNCV)。(2):采用Neusoft FLYING彩色多普勒超聲診斷儀,探頭頻率8 MHz,患者取坐位,下肢伸直,觀察雙下肢動脈管壁回聲,走行及腔內血流充盈情況。測量參數包括:血管內徑(D),收縮期峰值流速(PSV),測量參數取雙側測量值,由一名經驗豐富的醫師專門負責,并進行質量控制,確保檢查結果準確。

1.7 療效判定

治愈:創面完全愈合、皮膚顏色感覺均恢復正常;良好;潰瘍面較治療前縮小≥2/3,皮膚感覺部分恢復,分泌物明顯減少,足背動脈搏動增強,臨床分級較治療前好轉至少1級;顯效:潰瘍創面較治療前縮小≥1/3,皮膚顏色感覺較前有好轉,分泌物有所減少;無效:患足潰瘍面無明顯縮小或增大,皮膚感覺較差,分泌物無減少,臨床分級無好轉或惡化。總有效率為:治愈+良好+顯效/患者總數×100%。

1.8 統計學處理

采用SPSS 18.0統計學軟件對數據進行處理,計量資料以“x±s”表示,采用t檢驗,計數資料采用x2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果:

兩組患者經4周治療后糖尿病足潰瘍愈合效果比較,與對照組相比,試驗組具有更高的總有效率和治愈率,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

兩組患者經4周治療后潰瘍愈合效果比較,兩組間比較,P<0.05。

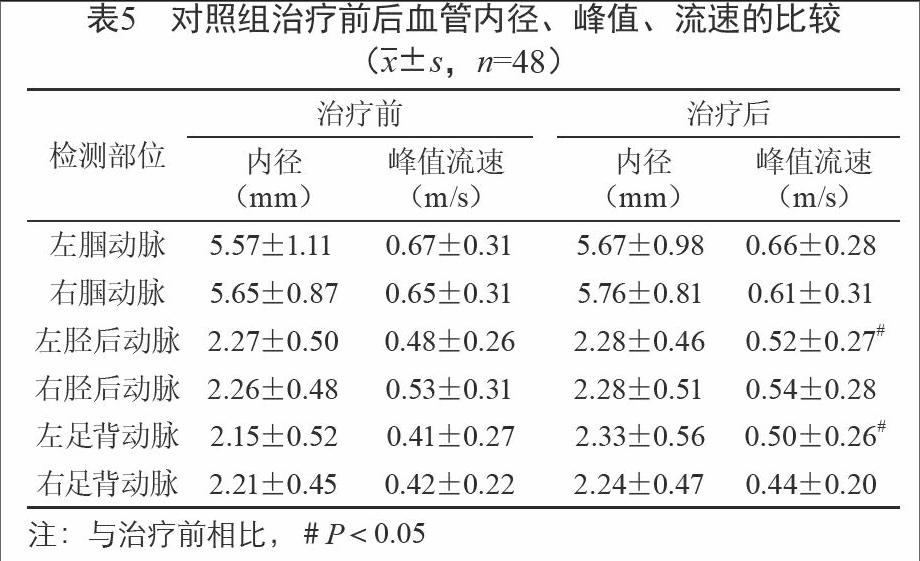

兩組治療前后MNCV、SNCV對比:治療組及試驗組在治療后MNCV、SNCV均較治療前有改善,組內前后,差異有統計學意義(P<0.05);治療后,試驗組改善情況優于對照組,差異有統計學意義(P<0.01)。

見表3。

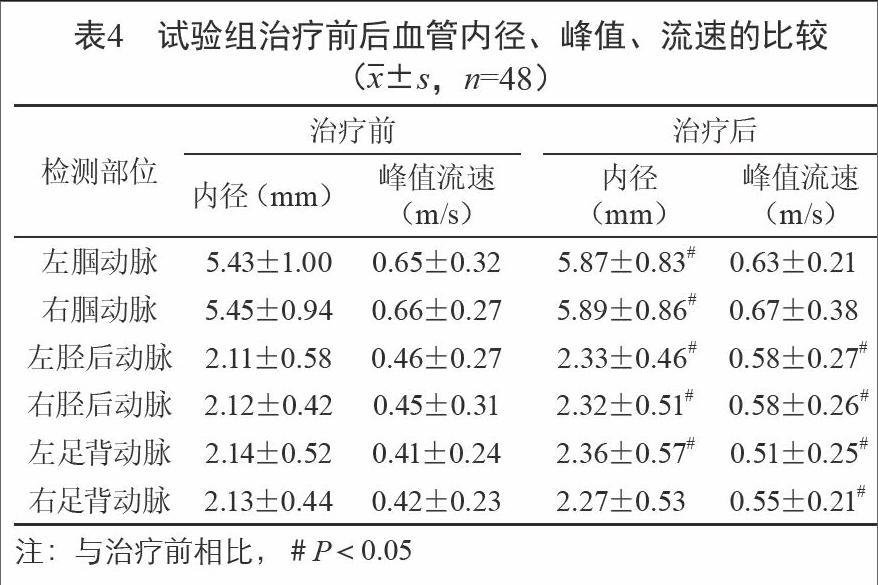

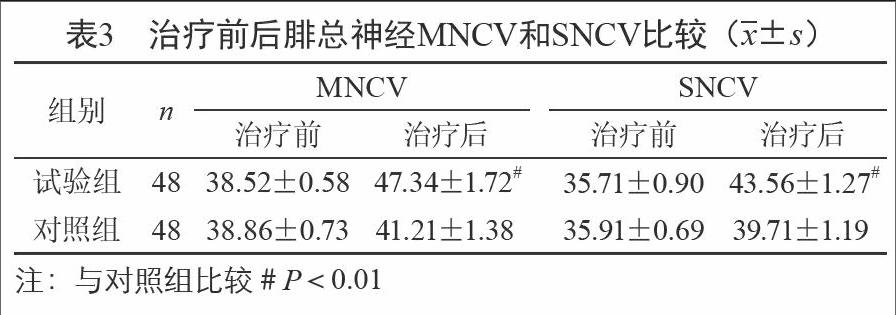

2.3 兩組治療前后雙側下肢動脈超聲結果比較

與治療前比較,試驗組治療后左右腘動脈內徑,左右脛后動脈內徑、左足背動脈內徑增寬,左右脛后動脈血流峰值流速、左右足背動脈血流峰值流速加速,差異有統計學意義(P<0.05)。對照組治療后與治療前比較,左足背動脈內徑增寬,左脛后動脈血流峰值流速、左足背動脈血流峰值流速加速,差異均有統計學意義。

見表4、表5。

3 討 論

隨著生活水平的提高,生活方式的現代化及人口的老齡化,我國糖尿病發病率高達11.6%,而糖尿病足是糖尿病常見的慢性并發癥之一,如果不能在早期得到及時有效的治療,最常見的后果是慢性潰瘍,最嚴重的結果是截肢甚至死亡,而且治療周期長,治療費用高,給患者帶來極大痛苦和沉重負擔[5]。目前認為糖尿病足的發生發展主要是由下肢微血管和神經病變導致的,且外周動脈病變的發生可能會加重神經病變,因此,下肢微循環障礙或改善是糖尿病足形成或轉歸的重要環節[6]。糖尿病足的治療需采取多學科綜合治療,除進行健康教育、嚴格控制血糖、潰瘍局部外科清創處理等基礎治療外,還應重視對周圍神經病變的營養修復,增加患足局部血液微循環,這對改善患者預后,減少截肢率、致殘率有重要作用。

中醫學認為糖尿病足基本病因病機是久病消渴、氣陰兩虛、致燥熱內結、絡脈瘀阻、熱毒內蘊。熱毒、濕熱、瘀血相互搏結而化腐成膿或筋骨皮肉失去氣血精液濡養逐漸干黑而成,至疾病后期,出現一派氣陰兩虛、血不養筋、絡脈瘀阻的證侯[7]。氣陰兩虛為本、瘀血濕熱既是氣陰兩虛的病理產物,又是消渴導致脫疽的中心環節。治療應采用扶正祛邪之法,辨證與整體治療,益氣活血當貫穿于其治療的始終。本研究中:芪參益氣滴丸,主藥黃芪、益氣固攝、提高免疫力,并能減少局部潰瘍的分泌物。現代藥理研究亦表明,黃芪具有降血糖、降血脂、降低血液粘度、調整TxA2、PGI2平衡、改善微循環等作用[8-9]。君藥丹參主要功能為活血化瘀、通脈舒絡,味苦微寒,又能清熱降泄;主要成分丹參酮,丹參酚等,改善微循環,抗血小板聚集,抗氧化、清除自由基。佐藥三七,活血化瘀,止血止痛,抗脂質氧化,保護血管內皮功能。使藥降香油走血分而下降,有行瘀止血定痛之功。諸藥合用,相得益彰,共秦益氣活血之功。鼠神經生長因子是神經保護劑,神經營養劑和神經再生劑,對神經細胞的生長、發育、分化、功能維持及損傷修復具有重要意義。

本研究結果顯示:芪參益氣滴丸聯合鼠神經生長因子對腘動脈、脛后動脈等大動脈的血流改善是顯著的,并能增加運動神經和感覺神經傳導速度,其機制為:擴張血管、增加毛細血管血流量,改善微循環、改善周圍神經營養,從而促進神經病變修復。并且鼠神經生長因子能直接促進神經損傷修復和再生[10]。

由于血管神經病變和高糖毒性等多種因素導致創面微循環的改變,糖尿病足潰瘍常常成為慢性難愈性潰瘍。組織中生長因子質量下降,營養物質缺乏,炎性細胞及修復細胞的功能障礙,蛋白水解酶及其抑制劑的失衡,衰老細胞的出現等是影響糖尿病足創面愈合的重要因素[11]。本研究中芪參益氣滴丸益氣活血,改善微循環,鼠神經生長因子直接促進神經損傷修復和再生,兩藥合用,可使動脈血流峰值流速加快,神經傳導速度加快,提高有效率和治愈率。中西醫結合治療糖尿病足療效確切,安全性好,值得臨床推廣應用。

參考文獻

[1] 中華醫學會糖尿病學分會,中國2型糖尿病防治指南(2013年版).[J]中華糖尿病雜志,2014,6(7):447-496.DOI:10.3760/cma.j.jssn.1674-5809.2014.07.004.

[2] Alberti KG,Zimmet PZ.Definition,diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications.Part 1:diagnosis and classification of diabetes mellitus provisional report of a WHO consultation[J].DiabetMed, 1998,15(7):539-553.

[3] 國際糖尿病足工作組/IDF顧問組.2007糖尿病足處置和預防實用指南[J].中國糖尿病雜志,2007,15(11):I—Ⅲ.

[4] Bakker K,Schaper NC.The deveIopment of gIobaI consensus guideIines on the management and prevention of the diabetic foot 2011[J].Diabetes Metab Res Rev,2012,28 Suppl 1:S116-118.DOI:10.1002/dmrr.2254.

[5] Zucchi P,Ferrari P,Spina ML, et al.Diabetic foot: from diagnosis to therapy.G Ital Nefrol,2005,22:S20-S22.

[6] Graziani L,Silvestro A,Bertone V,et al.Vascular involvement in diabetic subjects with ischemic foot ulcer:a new morphologic categorization of disease severity[J].Eur J Vasc Endovasc Surg,2007,33(4):453-460.DOI:10.1016/j.ejvs.2006.11.022.

[7] 田德祿.中醫內科學.北京.人民衛生出版社.2002,322-329.

[8] 李 泓.血漿TxA2,PGI2水平與血瘀證及活血化瘀研究,中西醫結合雜志,1995:15(2):71-74.

[9] 王本祥.現代中藥藥理,天津:科學技術出版社,1997:47,822,900-901,1177,1291-1293.

[10] 中國神經生長因子臨床應用專家共識協作組,神經生長因子臨床應用專家共識,中華神經醫學雜志,2012,4(11):416-420.

[11] 班繹娟,王愛紅,許樟榮.富小血板凝膠治療難愈性糖尿病足潰瘍的隨機對照研究[J].中華糖尿病雜志,2015,7(5):306-310.DOI:10.3760/cmaj.issn1674-5809,2015,05,008.