探討腹腔鏡疝修補術與開放性無張力疝修補術的療效對比

屈振武

【摘要】 目的 深入探討腹腔鏡疝修補術與開放性無張力疝修補術的臨床效果。方法 200例腹股溝疝患者, 隨機分為觀察組和對照組, 各100例。對照組患者行開放性無張力疝修補術治療, 觀察組行腹腔鏡下無張力疝修補術。比較兩組患者的綜合治療效果。結果 觀察組患者手術時間長于對照組, 住院時間、術后疼痛持續時間均短于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組并發癥發生率為1%, 低于對照組11%, 差異具有統計學意義(χ2=8.8652, P=0.0029<0.05);觀察組疾病復發率為0, 明顯低于對照組的5%, 差異具有統計學意義(χ2=5.1282, P=0.0235<0.05)。觀察組患者總滿意率為98%, 高于對照組的89%, 差異具有統計學意義(χ2=6.6639, P=0.0098<0.05)。結論 在腹股溝疝患者的臨床治療中, 腹腔鏡下無張力疝修補術的整體效果優于開放性無張力疝修補術, 且更易于被患者所接受, 方法值得借鑒。

【關鍵詞】 腹股溝疝;腹腔鏡下無張力疝修補術;開放性無張力疝修補術

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.27.034

從臨床實踐來看, 腹股溝疝是較為常見的一類病癥, 就目前的醫療衛生水平來看, 外科手術是該疾病的主要治療方法[1]。隨著微創技術的不斷發展和臨床運用, 借助腹腔鏡完成疝修補術現已成為該疾病的首選治療措施, 臨床效果顯著。本次研究以本院2014年5月~2016年5月收治的200例腹股溝疝患者作為研究對象, 對比分析腹腔鏡下無張力疝修補術的整體效果, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取本院2014年5月~2016年5月接收的200例腹股溝疝患者作為研究對象, 在征得患者本人及家屬同意的情況下, 將患者隨機分為觀察組和對照組, 各100例。觀察組中男64例、女36例, 平均年齡(57.1±3.9)歲, 疾病類型:腹股溝直疝29例、斜疝71例;對照組中男60例、女40例, 平均年齡(58.2±4.4)歲, 疾病類型:腹股溝直疝33例、斜疝67例。兩組患者性別、年齡、疾病類型等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法

1. 2. 1 對照組 對照組患者采用開放性無張力疝修補術治療。對患者行硬膜外麻醉滿意后, 取腹股溝處斜切口, 長約5 cm, 于切口下將患者的皮下組織逐層切開;游離精索(子宮圓韌帶), 然后探查疝囊的具體位置并將其游離達腹膜外脂肪[2];游離腹膜前間隙、將圓形補片修剪置入其中固定, 將另一補片置于精索(子宮圓韌帶)下固定于恥骨結節、腹股溝韌帶、聯合肌, 最后在確定固定符合預期要求后將手術切口進行縫合。

1. 2. 2 觀察組 觀察組患者采用腹腔鏡下無張力疝修補術治療。患者全身麻醉滿意后, 臍下取1 cm弧形切口, 氣腹針穿刺致二氧化碳氣腹, 進腹腔鏡, 后分別于雙側腹直肌外緣平臍水平置入5 mm穿刺器, 沿疝內口上方約3 cm向同側髂前上棘方向切開腹膜, 充分游離腹膜前間隙, 完整剝離疝囊, 充分游離腹膜前間隙后置入修剪后的合適大小的補片, 膠水固定。檢查無出血后, 連續縫合腹膜。

1. 3 觀察指標 比較兩組患者的手術時間、住院時間、術后疼痛持續時間、并發癥發生率、復發率;另通過問卷調查隨訪兩組患者對于治療效果的滿意度, 具體分為滿意、較滿意和不滿意。總滿意率=滿意率+較滿意率。

1. 4 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

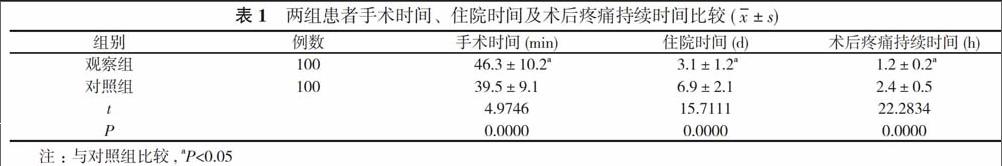

2. 1 兩組患者手術時間、住院時間及術后疼痛持續時間比較 觀察組患者手術時間長于對照組(P<0.05);觀察組患者住院時間為(3.1±1.2)d、術后疼痛持續時間為(1.2±0.2)h, 均短于對照組的(6.9±2.1)d、(2.4±0.5)h, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組患者并發癥發生率及復發率比較 觀察組共發生并發癥1例, 并發癥發生率為1%;對照組共發生并發癥11例, 并發癥發生率為11%。觀察組并發癥發生率低于對照組, 差異具有統計學意義(χ2=8.8652, P=0.0029<0.05)。

觀察組疾病復發率為0;對照組疾病復發率為5%(5/100)。觀察組疾病復發率明顯低于對照組, 差異具有統計學意義(χ2=5.1282, P=0.0235<0.05)。

2. 3 兩組患者總滿意率比較 觀察組對治療效果滿意88例、較滿意10例、不滿意2例, 總滿意率為98%(98/100);對照組對治療效果滿意80例、較滿意9例、不滿意11例, 總滿意率為89%(89/100)。觀察組患者總滿意率高于對照組, 差異具有統計學意義(χ2=6.6639, P=0.0098<0.05)。

3 討論

從臨床實踐來看, 腹股溝疝是比較常見的疾病之一, 對于年齡較大的患者, 肌肉逐漸萎縮, 腹壁薄弱特別是腹股溝區, 加之血管、精索或子宮圓韌帶穿過的原因, 導致疝的發生率相對較高。從腹股溝區的位置來看, 由于其位于下腹壁和大腿交界的三角區, 臨床上以腹壁下動脈和疝環之間的聯系, 又將腹股溝疝具體的劃分為腹股溝直疝和腹股溝斜疝兩種[3, 4]。腹股溝疝可采用保守治療, 但其效果僅限于癥狀上的緩解, 并不能達到根除的目的, 若錯過最佳治療時機還有可能會造成病情加重的不良后果[5]。因而, 現階段在臨床上手術治療是最常用的治療方法。傳統的疝修補術, 不僅患者的疼痛感明顯, 持續時間長, 而且各類并發癥和復發率均比較高, 無張力疝修補術雖然技術上得到了提升, 但各類問題依舊無法完全避免[3]。隨著微創技術的發展及運用[6], 腹腔鏡下無張力疝修補術越來越得到臨床醫師的青睞。從本次研究來看, 其最大的優勢在于手術創傷小、疼痛感輕且持續的時間短, 不僅利于患者的主觀接受, 而且也能夠有效促進其康復[7]。另一方面, 由于手術切口的大幅度縮小, 患者的美觀度也得到了相應的提高。從本次研究結果的各項數據比較來看, 觀察組患者手術時間長于對照組, 住院時間、術后疼痛持續時間均短于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組并發癥發生率為1%, 低于對照組11%, 差異具有統計學意義(χ2=8.8652, P=0.0029<0.05);觀察組疾病復發率為0, 明顯低于對照組的5%, 差異具有統計學意義(χ2=5.1282, P=0.0235<0.05)。觀察組患者總滿意率為98%, 高于對照組的89%, 差異具有統計學意義(χ2=6.6639, P=0.0098<0.05)。觀察組除手術時間稍長外, 其余均優于對照組, 這也提示了腹腔鏡下無張力疝修補術的臨床價值。

綜上所述, 在腹股溝疝患者的臨床治療中, 腹腔鏡下無張力疝修補術是一項安全有效的治療方法, 易于被患者接受且適宜推廣, 值得在臨床實踐中予以借鑒。

參考文獻

[1] 蔣邦好, 梁偉雄, 謝志榮. 腹腔鏡疝修補術與開放性無張力疝修補術治療復發性腹股溝疝的對比分析. 中國實用醫藥, 2012, 7(17):9-10.

[2] 木再帕爾·木合塔江. 腹腔鏡疝修補術與填充式無張力疝修補術的對比研究.新疆醫科大學, 2013.

[3] 梁艷秋. 腹腔鏡疝修補術與開放式無張力疝修補術臨床療效對比分析. 中國衛生標準管理, 2016, 7(5):50-52.

[4] 賀家勇, 楊晨晨, 李義亮, 等. 腹腔鏡下腹股溝疝前間隙修補術、無張力疝修補術與傳統疝修補術臨床療效比較. 新疆醫科大學學報, 2015, 38(9):1146-1150.

[5] 張東東, 李凱, 路夷平, 等. 腹腔鏡經腹腔腹膜前疝修補術與開放式無張力疝修補術治療成人腹股溝疝的前瞻性隨機對照研究. 中國微創外科雜志, 2008, 8(5):405-407.

[6] 梁偉潮, 朱應昌, 陳啟生, 等. 完全腹膜外腹腔鏡疝修補術、腹腔鏡經腹腔腹膜前疝修補術與開放式無張力疝修補術臨床應用的對照研究. 齊齊哈爾醫學院學報, 2011, 32(20):3275-3277.

[7] 朱健, 顧鈞. 傳統腹股溝疝修補術、疝環充填式無張力疝修補術及腹腔鏡疝修補術的臨床比較. 臨床外科雜志, 2005, 13(2): 91-93.

[收稿日期:2016-06-24]