高校公共基礎課教學質量評估和保障機制的研究與實踐

沈陽建筑大學 王洪明

高校公共基礎課教學質量評估和保障機制的研究與實踐

沈陽建筑大學王洪明

公共基礎課也稱“公共必修課程”。這類課程是高等和中等專業學校各專業學生共同必修的課程。評估是改善和提高教學質量的重要措施,可以對公共基礎課程的教學質量進行保障與監控,可以實現高校對公共基礎課的自主化、民主化、科學化、規范化管理。本文主要從外部環境對評估體系運行的影響,以及高校內部評估與保障機制的具體運行兩方面,研究高校公共基礎課教學質量評估和保障機制。

公共基礎課 質量評估 質量保障機制

二十世紀九十年代起,公共基礎課程教學質量的提升成為高校本科教育質量改革的主要內容之一,公共基礎課在整個課程體系中居重要地位。

我國高等教育經過多年的發展與改革,逐漸由外延式發展轉變為內涵式發展,本科高校高等教育質量評估隨之發生變化。《國家中長期教育改革發展和規劃綱要(2010—2020)》中明確提出,要全面提高高等教育質量和人才培養質量。教育質量和人才質量的提升能促進我國現代化建設前進的步伐。因此,高校開展常態化質量監控和分類評價時,要加強對本科高校外部與內部質量保障體系的建設。

教學質量評估是質量保障體系建設的重要內容,評估結果可以非常直觀地反饋到提高教學質量上來。成熟健康的質量保障機制的建立,需要良好的外部環境和清晰明確的內部制度。

一、外在環境對我國高校公共基礎課教學質量評估實施的影響

高校內部教學質量保障體系是為確保高校公共基礎課達到一定質量標準而采取的各種手段和運作機制的總和。近20年以來,我國有組織的高等教育教學評估工作在全國各個高校已經相繼開展,作為外部質量保障的一種措施,取得了很大的成績,一個全方位、多層次的外部教育教學質量保障體系初步建立。相對而言,高校內部教學質量保障體系的建設尚處于起步和探索階段。

目前,從外部角度看,主要存在以下問題。

1.政府引導不足

評估過程中,公共基礎課程教學質量評估主體是以政府為唯一主體的外部評估。評估工作進程中,本科高校的工作主要是對上級評估工作進行調解與配合,高校自身的主體地位沒有顯現出來,導致一些評估體系呈現不健康發展狀態。

2.社會中介機構缺失

當政府與高等院校之間追求的目標不一致時,社會中介機構在保證高等教育質量體系中表現出十分重要并且特殊的作用。但是,目前我國教育領域中,社會中介機構在高校公共基礎課程教學質量評估中處于起步階段,缺乏相對獨立性。這導致勢力單薄的中介機構作用甚微。

3.評估和保障機制立法不完善

真正提升我國高校基礎課評估水平,相關部門必須采取適當措施,弱化有關部門在公共基礎課教學質量評估中的職能。高校要積極主動地從自身角度出發進行科學合理的評估,建立內部教學評估的長效機制。政府轉變職能,在評估過程中起到鼓勵、引導和輔助的作用,而非絕對的主導。

高校要積極借鑒國外高校評估的成功典范,建立社會性的評估組織,發揮中介機構在公共基礎課程教學質量評估中的作用。高校要加強分類評估,使評估體系更加細化,從而更好地提升教學水平。相關部門要制定并完善相關的法律法規,做到評估有法可依,為科學公正的評估提供法律依據。

二、高校內部評估和保障機制地運行和實施

高校內部教育質量保障指高校作為辦學主體,將社會對高等教育的發展需要轉化為高校的教育目標或質量要求,并根據本校辦學的合理定位所形成的質量水準,制定與實際相結合的人才培養方案作為教育質量保障的基石,在監控中評價,在評價和改正中提高教學質量,以達到保障教育輸出質量的效果。

高校要發揮主觀能動性對自身教育教學質量的控制與評價,要構建相應的輔助機制或者動力機制,建立競爭機制、激勵與約束機制、管理創新機制,形成保障教學質量的長效機制,以此協調內部教育教學質量的保障活動。

高校要建立規范有效的專業評價運行體系(見圖1),建立校、院、系、教研室四級評價系統,建立健全與教學質量評價配套的教學管理制度;探索與改革評價方式,研究開發網絡化的教學質量評價系統。

圖1 教學質量評估運行體系框架結構

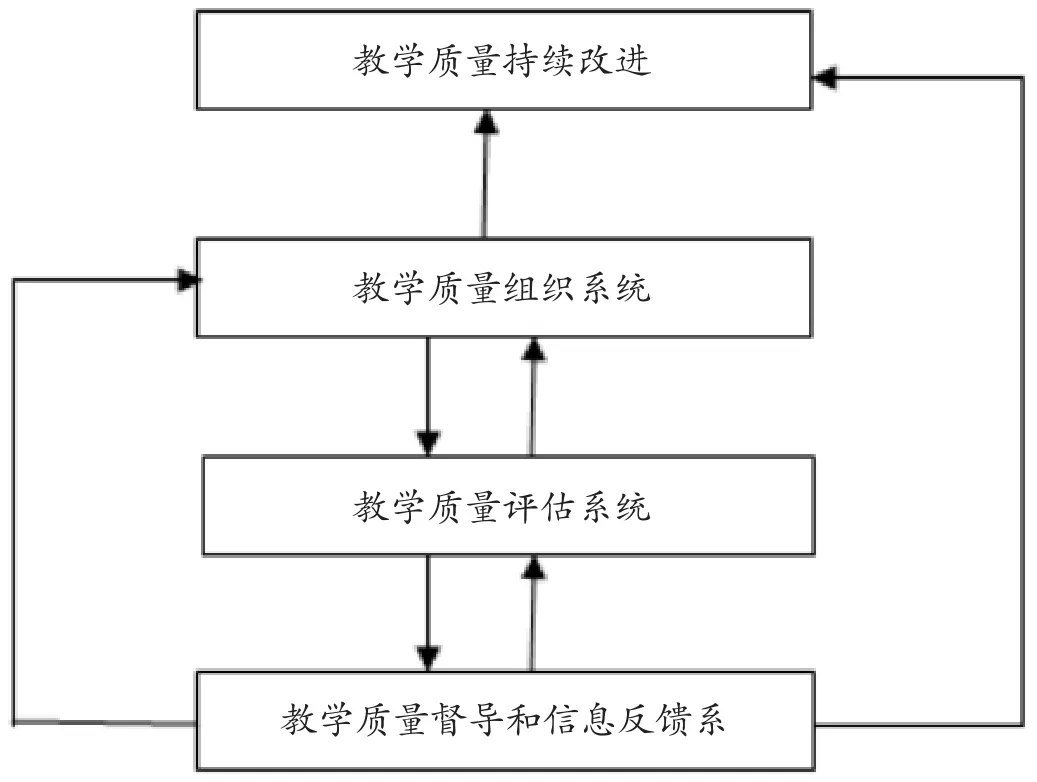

評價系統的正確運行直接促成教學質量保障體系的持續健康發展。其各個子系統運行關系如圖2。

圖2 教學質量保證體系各子系統關系示意圖

由此可見,構建一個和諧健康的質量保障體系直接影響教學質量的提升。該體系的構建需要滿足以下原則:

1.全程服務性原則

人才的培養是一個持續的過程,教學質量不僅表現在人才培養的最終成果——高校畢業生服務社會的能力以及綜合素質,同時也表現在整個高等教育教學質量和服務過程中的各個環節和方面的工作質量上。高校要不斷提高教學過程和服務過程的質量,相輔相成,使教學過程質量有保障,進而保障人才培養的總體質量。基于教學質量的保障活動貫穿于學生從入學到畢業或結業的全部學習活動和生活過程中,同時貫穿于高校教師以及管理人員從聘任到卸任的全部教學生涯和管理過程中。

2.全員參與性原則

教學是每一所高校工作中最重要的環節,全校師生以及后勤工作人員的共同努力能有效提高教學質量。其中,領導、職能部門人員組成組織體系,教師、教學服務人員、學生組成教學體系,其他人員組成服務體系,這都是教學質量得以有效提高的不可或缺的一部分。只有全員質量意識整體提高,各個部門高度關注,才能將高校公共基礎課的教學質量提上去。教學質量的改善與教學部門有關,行政、后勤等也要積極配合。只有確立全員質量意識,高校才能更好地評估,從而更有利于改善高校公共基礎課的教學質量。

3.全程動態性原則

高校要將提升教學質量的觀念貫穿于高校公共基礎課教學的整個過程。各個基礎課相互作用,定期評估考察,適當創新教學內容,改變教學形式和方法,能提高學生和教師的積極性,有利于教學的開展。教學質量保障體系的質量保障方針、質量目標和教學模式的選擇,教學質量保障過程的組織,教學內容、形式和方法的運用,教學管理制度的建立和實施等,都要依靠各級各類管理人員、教師以及所有學生在各自的崗位上積極行動,將各自承擔的崗位職責和任務融于實現教學質量目標的過程中。高校通過質量階段結果評價及時反饋,對質量目標、質量保障過程進行必要調整。

4.全程監控性原則

評價和保障系統的成功實施離不開監控系統的運行。全過程監控能保證評價系統公平正確地進行,及時反饋和調整,這有利于高校不斷完善教學質量保障體系,不斷提高教學質量,從而在目標質量、過程質量和結果質量三個層面上形成高等教育教學質量保障體系的監控、反饋和調整體系。

5.全面體系化原則

教學質量保障體系的成功運行需要高校內部教學系統和政府、社會等外部環境相互配合。內部教學系統由高校的辦學理念、辦學條件、內部的相關方針、政策、規范、制度、專業人才培養機制及其運行、教師的學術水平和教學質量、學生的基礎素質和質量、管理人員的工作質量、服務人員的服務質量等構成。外部環境包括國家、社會提供的相關方針、政策、法規、規范、信息和相應的運行機制等宏觀質量要素。這兩方面內外兼治,合理分配任務,相互配合。質量保障體系的內容、要素、指標之間相互關聯,構成不可分割的整體,從而發揮其整體的教學質量保障功能。

三、總結

本科高校公共基礎課程教學質量評估工作的完善任重道遠。公共基礎課程教學質量評估工作仍有許多問題有待進一步思考。公共基礎課程教學質量評估工作會跟隨時代步伐,其內部機制與外部環境相結合,以此充分發揮學校的主導地位,逐步建立多維度的科學化評估體系,從實質上提高公共基礎課教學質量,為提高教學質量助力。

[1]潘建飛.高校本科教育內部質量保障體系的構建研究[D].山東師范大學,2008

[2]周群英,陳光玖.公共基礎課與學生能力的培養[J].長春工業大學學報:高教研究版,2013

[3]夏季亭,帥相志,吳衍麗.山東高校首輪本科教學評估的成效與展望[J].科學管理, 2012

[4]張 翠.關于建立高校內部質量保障體系的研究[J].科技信息,2008

[5]李慶豐,章建石.高校內部教學質量保障體系的理論構建[J].中國高等教育,2008

[6]徐 群.高等師范院校教學質量評價體系現狀分析與思考——以江蘇教育學院為例[J].江蘇教育學院學報(社會科學版),2008

(本文系沈陽建筑大學第九批教育科學研究立項課題“高校公共基礎課教學質量評估和保障機制的研究與實踐”研究成果)

ISSN2095-6711/Z01-2016-11-0213