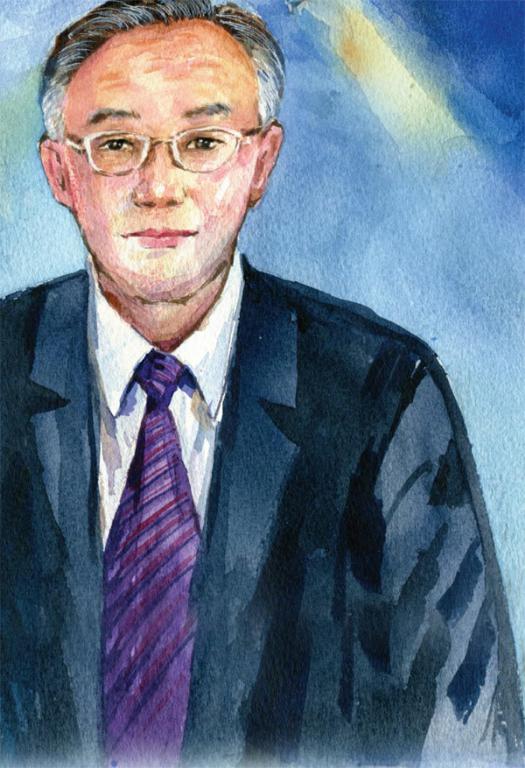

欒恩杰:中國探月工程的“守望者”

哈立德

他,是一個很喜歡用詩表達情緒的人。探月工程被批復的那天,他寫下了一首詩:“地球耕耘六萬載,嫦娥思鄉五千年。殘壁遺訓催思奮,虛度花甲無滋味。”對于探月工程,欒恩杰有著很深的感情。

“意外”

走入導彈研發領域

欒恩杰與大氣層之外世界的緣分,是從一次頗有戲劇性的“意外”開始的。

1960年,20歲的欒恩杰從齊齊哈爾鐵路第一中學(今天的齊齊哈爾中學)考上了哈爾濱工業大學。在此之前,鄧小平曾在這所高等學府的校園里,做出了“哈工大要搞尖端”的指示,以便為新中國的國防事業儲備人才。欒恩杰入學時,就趕上了哈爾濱工業大學創建尖端專業和專業調整。于是,原本報考電機系的他,被轉到了自動控制系,學習陀螺原理和慣性導航。我們知道,導彈、飛機、衛星和宇宙飛船,想要控制飛行的姿態,都需要用到陀螺儀;而哈爾濱工業大學設置這樣的課程,顯然是要為中國的航空和導彈研究儲備人才。這個偶然的專業調整,奠定了他一生的事業方向。

在欒恩杰入學后不久,中國遭遇了三年自然災害,食品變得非常缺乏。此時的國際形勢也不利于中國,使中國面臨著巨大的軍事威脅。“國家要富強,國防要搞好,不能挨打;經濟也要搞好,不能挨餓。”艱難的時局,帶給他這樣的信念,并在他腦子里深深扎了根。

母校對學生“規格嚴格、功夫到家”的要求,也塑造了欒恩杰嚴謹的學術素養。“所謂‘規格嚴格,就是做事要有規矩、有紀律;‘功夫到家則是要學到根本,用學到的案例總結出方法,再去應對新的挑戰。”他說,“導彈和運載火箭都是精密復雜的系統,每一次發射都是‘細節決定成敗,一根螺絲釘或一條導線的瑕疵,可能毀掉一次發射,造成數億元的損失。為一個新的研究項目設計控制系統,需要用到大量艱深的高等數學知識,‘讀死書肯定也應付不來,唯有學到了方法,才有可能順利地完成任務。”

從哈爾濱工業大學畢業之后,在父親和舅舅的指點和支持下,欒恩杰又順利地考上了清華大學精密儀器與自動控制專業研究生。1968年,從清華大學研究生畢業的他奔赴內蒙古,進入了剛剛建立的國家固體火箭研究院,進行固體導彈的研制工作。在這里,欒恩杰和他的同事們在老一代科學家的帶領下,研制出了中國第一型潛地導彈,填補了中國國防體系的一項空白。這意味著在面對超級大國的時候,中國有了一張可以抗衡的王牌。

航天工程

“細節決定成敗”

根據工作需要,1998年組織任命欒恩杰為航空航天部總工程師。剛到部里不久,領導就將亞星一號的發射任務交付給他。這顆衛星曾由美國發射,但未能入軌。此后,美國派出航天飛機,在太空中尋獲了這顆衛星,并將其帶回地球修理后,賣給了亞洲衛星公司。這家企業想找發射質量好、價格合理又可靠的機構來發射,于是,中國航天人承擔起了這項責任。

這是中國第一次承攬國際航天發射業務,也是中國的長征三號火箭首次進行商業發射,將衛星送到地球同步軌道,對于中國的航天事業可謂意義非凡。欒恩杰回憶說:“我們接到任務后,心里憋著一股勁,一定要為國家爭口氣。”最后,中國人不僅圓滿地完成了任務,而且還超過了合同所要求的標準。亞洲一號衛星的入軌精度非常高,使衛星的使用壽命至少延長一年。

欒恩杰和他的同事們,在航天領域為中國爭了光。而他的這種信念,來自于在中國航天起步時期的親身經歷。眾所周知,中國掌握航天器發射技術,要比蘇聯和美國晚得多,在航天領域曾被這兩個“超級大國”所輕視。因此,“爭氣”成為中國航天人的一種信念。

正如欒恩杰在學生時代就認識到的那樣,航天是一個不容疏漏的領域。他說:“我的大量知識和經驗,都是從(航天發射)失敗中來的。每一次失敗的案例,以及國外同行的失敗,我們都要仔細分析,舉一反三,以免未來犯同樣的錯誤。”正是這種認真對待每一個細節,在細微末節之處“絞盡腦汁”的作風,使中國的航天發射擁有了較高的成功率。

比如說,現代衛星發射在很多時候會用到“一箭多星”技術;就是一枚火箭運載多個衛星,分別將它們送到不同的位置。這些衛星與火箭分離的順序,就是一門學問。通俗地說,想要用一枚火箭發射兩顆衛星,那么肯定是有一顆衛星先“出去”,它在與火箭分離的同時,也相當于給留在火箭上的另一顆衛星一個“準備出發”的信號。“有一次,國外的衛星發射失敗了。其事故原因,就是此次任務只有一顆衛星,而相關的控制程序仍使用一箭多星的程序,并沒有適應任務修改,導致衛星一直在等前一顆星的那個準備出發的信號。”

在準備亞星一號發射的過程中,欒恩杰也將“注重細節”做到了極致。在航天發射中,將衛星與火箭裝配之中,需要將星、箭上紅色標記的鉛封全部撤除。但在火箭裝配伺服機構時,他發現丟失了一枚鉛封,欒恩杰馬上和質量司司長在火箭里、組裝現場及相關場所里翻找,都沒找到;反而在火箭發射場垂直對接時,發現了另一枚先前丟失卻無人知曉的鉛封。“這樣一來,原本一個問題成了兩個,我們既不知道丟失的那枚鉛封到底去了哪里,也不知道這枚突然出現的鉛封為什么此前沒有被報失。”欒恩杰回憶說,“這個很小的問題,耽誤了我們若干天時間,方才得以解決,但畢竟為即將升空的火箭消除了隱患。”

促成

“嫦娥奔月”之舉

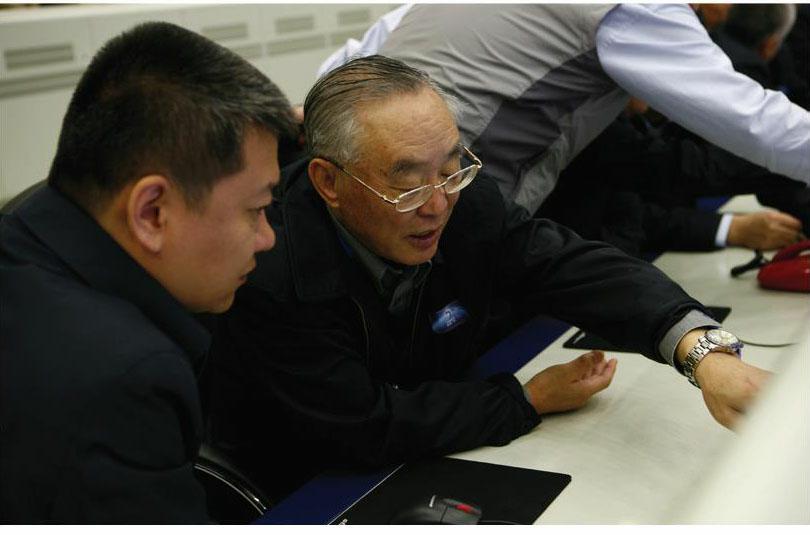

2004年,已64歲的欒恩杰擔任繞月探測工程總指揮,與被任命為繞月探測工程總設計師的中國科學院院士孫家棟一起再挑重擔,同時繞月探測工程應用系統聘任了中國科學院院士歐陽自遠為首席科學家。

“嫦娥”探月工程是中國第一個深空探測工程。欒恩杰將它規劃為“繞、落、回”3個步驟進行。也就是說,總共有數枚探測器將被發往月球,先后達成繞月飛行、軟著陸和取樣返回等目標;通過不斷收獲階段性的成果,最終讓中國人能夠收獲珍貴的月球月壤巖石標本,并且對月球逐步展開全面的了解。如果首顆探測器成功完成任務,它后面那枚用作備份的探測器就會被賦予另外的任務,為后續任務的實施奠定更為可靠的基礎,并不斷獲得更多成果。

“地球耕耘六萬載,嫦娥思鄉五千年。殘壁遺訓催思奮,虛度花甲無滋味。”這是2004年1月中國探月工程被批復并正式啟動時,欒恩杰寫下的詩句。此后,在工程兩總系統和近萬名中國航天人的努力下,嫦娥一號探測器在探月工程啟動三年后發射成功。它的軌道控制如同教科書一般精確,探月之旅也取得了豐碩的成果。在欒恩杰辦公室里,有一個大大的月球儀,它就是基于嫦娥一號的數據制作而成的。中國天文學教材里關于月球的部分,也從此用上了來自中國的數據。

在嫦娥一號取得成功之后,原本作為備份的嫦娥二號經過改進之后再度出發,又取得了非凡的成果。它的分辨率從嫦娥一號的120米提高到了7米,精確度提高了近20倍。此后,這個探測器又被賦予了新的任務,從月球出發,前往距離地球約150萬千米的第二拉格朗日點(L2點)進行了探測,并向宇宙深處挺進。

在探測器順利完成任務后,“嫦娥”一期工程宣告成功;欒恩杰也從一線的位置上退了下來,轉而進入空間遙感領域。期間,他還曾擔任中國遙感應用協會理事長,繼續探索航天服務于國計民生的更多途徑。

2014年11月6日,國際天文學聯合會決定將國際永久編號為102536號的小行星命名為“欒恩杰星”,以表彰中國探月工程為人類天文學和航天技術進步做出的貢獻。與許多中國歷史上的偉人一樣,情系航天和星空的欒恩杰,將自己的名字留在了群星之中。

欒恩杰小傳

欒恩杰(1940年11月-),遼寧沈陽人,自動控制技術和航天工程管理專家,現任國防科工局科技委主任,中國工程院院士、中國科協榮譽委員、國際宇航科學院院士。曾任國防科工委副主任兼航天局局長。

他直接參加或主持我國多個航天運載器型號和航天工程研制工作,在我國水下發射航天運載器從無到有、陸基機動航天運載器系列化發展、我國深空探測新領域的開辟及我國探月與深空探測工程的開創等方面,取得了一系列開拓性和創新性成果,為我國國防科技工業和航天事業發展做出了重要貢獻。