魏晉南北朝佛經譯師分布考

黃毓蕓

(西南交通大學人文學院,四川 成都 610031)

魏晉南北朝佛經譯師分布考

黃毓蕓

(西南交通大學人文學院,四川 成都 610031)

魏晉南北朝是佛經翻譯事業的重要發展時期,佛經翻譯工作由個人行為逐漸過渡為官方活動,參與人員也由少數幾人逐漸變為龐大的譯經僧團。這一時期譯經師以僧人為主,居士為輔,從譯經師來源看,雖然西域僧人占多數,但相對漢代,已有越來越多的漢僧參與到譯經活動中,且貢獻突出,值得關注。從譯經師分布地域來看,洛陽、長安、建業、廣州、鄴城都先后成為譯經師較集中的區域,除了政治因素的影響,地理位置也是影響因素之一。廣州雖因處水路要塞而形成譯經重地,但譯經師真正由水路經廣州入中土實際已在晉以后。

魏晉;南北朝;佛經;翻譯;譯經師;地域

魏晉南北朝是佛教典籍在中國傳播、集聚并不斷發展的歷史階段。隨著東漢初期佛教傳入,佛經翻譯應運而生。魏晉時期佛教典籍翻譯規模日趨壯大,至南北朝時期,傳譯事業更是有了長足發展,同時也形成了一種以翻譯佛典的語言為代表的漢文佛教文獻語言。朱慶之《語言接觸和語言變異——佛教漢語研究的新視角》(2007)指出:“這種語言無論在詞匯還是在語法方面,都與其他漢語文獻有較為明顯的不同,是漢語歷史文獻語言的一個非自然變體,具有重要的語料價值。”[1]漢譯佛典中保留了大量非佛教文獻尤其是作為傳世文獻主體的文言文所沒有的語言事實,從這些材料中可以觀察到語言演變的過程。眾所周知,漢語方言史是漢語史的有機組成部分,要構建完備的漢語發展史,決不能將方言排除在外。譯經語言是源頭語和目的語的混合體,西域譯經師通過不同路徑入華,翻譯語言中極少使用標準文言,當中必定夾雜某地方言。魏晉南北朝又是漢語發展的質變期,因此對該時期佛經譯師分布情況考察的重要性不言自明。①

1 魏晉南北朝的佛經譯師

魏晉南北朝之際,佛經翻譯工作起初由兩人擔任,隨著譯經事業的發展,參與翻譯之人逐漸增多,又形成了具有一定規模的譯經僧團。時翻譯之法大抵有二:對于有底本的經文,經師依梵文以簡略漢語說出大意,再由漢人進行記錄,寫出譯文;而無梵文底本時,先由外國僧人背誦梵本經文,同時請其他僧人記錄,再由主譯師口頭將梵語譯為漢語,最后由漢僧記錄并校訂。因此在譯經工作中亦形成多種分工,除主譯師外,傳言、筆受者均是譯經參與者。傳言,即傳話之意,相當于今日所言之通譯。翻譯之際,因譯師本人不精通漢言,故由譯師手摯梵本宣讀大意,傳言者在旁傳譯,依此完成翻譯;筆受即執筆直接記錄翻譯之文,并未有翻譯之實。故佛經譯師當為參與譯經活動且有譯經作品之主譯者及傳言者,本文考察對象亦以此為范圍。

1.1 譯經師名錄的甄別與補苴

《高僧傳》《續高僧傳》均有“譯經”之目,記載了東漢至隋唐翻譯佛經僧人的生平,這是我們考察譯經師分布的重要參考。然其中部分并非譯經師,特此列出,不作為考察對象:

趙正、道進、道普、朱士行、竺法維、帛法祚、釋僧表、僧伽達多、僧伽羅多哆、阿那摩低、梁武帝、梁簡文帝、求那跋陀、曹毗、智敷、道尼、常景、李廓、楊衒之、曇顯。

以上諸人或僅參與譯經并非擔任主譯、傳言之職,或對譯經事業有巨大貢獻,卻無翻譯作品存目,故不予討論。其中,朱士行是否為譯經師,需特別說明。

《高僧傳》將朱士行歸入“義解”之屬,而《出三藏記集》卷二:“《放光經》二十卷,魏高貴公時沙門朱士行,以甘露五年到于闐國寫得此經正品梵書胡本十九章,到晉武帝元康初于陳留倉恒水南寺譯出。”[4]23似言朱士行譯有《放光經》二十卷。《高僧傳》卷四有類似記載:“以魏甘露五年,發跡雍州,西渡流沙。既至于闐,果得梵書正本凡九十章”“遂得送至陳留倉垣水南寺。”[3]145《放光經》梵本確由朱士行帶回,然對于朱士行是否譯經,《高僧傳》記載含糊。再觀《出三藏記集》卷十三:“以魏甘露五年發跡雍州,西渡流沙,旣至于闐,果寫得正品梵書胡本九十章六十萬余言。”“遂得送至陳留倉恒水南寺,河南居士竺叔蘭善解方言,譯出為《放光經》二十卷。”[4]515又言明《放光經》為竺叔蘭所譯,此記載與同書卷二明顯矛盾。

此后《歴代三寶紀》卷六有所辯證:“遂得送來達到陳留,還遇于闐僧無羅叉、竺叔蘭等,當惠帝世元康元年五月十日,于倉垣水南寺譯之。”“而竺道祖、僧佑、王宗、寳唱、李廓、法上、虛裕等諸錄述著眾經并云朱士行翻此,蓋據其元尋之人推功歸之耳。房審校勘《支敏度錄》及《高僧傳》出經后記諸雜別目等,乃是無羅叉竺叔蘭等三人詳譯。士行身留停于闐,仍于彼化,唯遣弟子奉賷經來到乎晉地,斯豈得稱士行出也。”[5]

由此可見《放光經》梵書正本確為朱士行至于闐所得,然非其所寫,《出三藏記集》言朱士行“寫得”梵書正本當為衍文,且所言“到晉武帝元康初于陳留倉恒水南寺譯出”有誤導之嫌。朱士行雖對當時譯經事業貢獻頗大,但也并非譯經師。

《高僧傳》序曰:“自前代所撰,多曰名僧。然名者,本實之賓也。若實行潛光,則高而不名;寡德適時,則名而不高。名而不高,本非所紀;高而不名,則備今錄。故省‘名’音,代以‘高’字。”[3]1慧皎認為世人所言“名僧”,品行不一定高尚,有德之高僧若隱于深山便不一定有名。因此對于品行惡劣之輩,雖知其名,卻非高僧,故不收錄。《續高僧傳》雖“博咨先達、討讎集傳”,但對生平事跡過略之人未收入傳中,可見二書所列并非該時代譯經師全貌。今以《出三藏記集》《歴代三寶紀》《開元釋教錄》《大唐內典録》等經錄為參考,整理僧傳記載之外的佛經譯師,篇幅限制故省略原文,僅列名錄,是為補苴:

安法賢、支強梁接、支道根、曇摩持、慧常、竺佛護、竺曇無蘭、康道和、曇摩、釋圣堅、釋道泰、釋道龔、釋法眾、聶道真、康法邃、安文惠、帛元信、

無羅叉、強梁婁至、安法欽、若羅嚴、曇摩蜱、鳩摩羅佛提、支施侖、祗多蜜、

竺法力、嵩公、釋退公、僧伽陀、釋道安、釋法和、釋慧簡、功德直、竺法眷、

釋翔公(或作朔公)、釋道嚴、竺道生、釋勇公、釋法海、釋先公、僧伽跋彌、釋慧嚴、釋慧覺(曇覺)、曇學、曇摩伽陀耶舍(法生稱)、摩訶乘、僧伽跋陀羅、達摩摩提(法意)、釋曇景、曼陀羅、吉迦夜(何事)、毗目智仙、那連提耶舍、

萬天懿、壤那跋陀羅。

1.2 譯經師群體的構成

經甄別補苴,我們所知魏晉南北朝譯經師共125位,譯經師群體的構成可從以下兩方面進行討論:

1.2.1 比丘、比丘尼與優婆塞、優婆夷

比丘指年滿二十歲,受過具足戒的男性出家人,俗稱和尚;比丘尼指歸入佛門,受持具足戒的女子,略稱尼或尼僧。魏晉南北朝佛經譯師的構成以比丘為主,共114位,而該時期尚未有比丘尼譯經師。

優婆塞指在家信佛、行佛道并受了三皈依的男子,又稱男居士、信士、信男、清信士;優婆夷即指在家信佛的女子又稱女居士、近善女、善宿女、清信女等。魏晉南北朝時期的佛經譯師有10位為優婆塞,即支謙、竺叔蘭、衛士度、聶承遠、聶道真、支施侖、瞿曇般若留支、沮渠安陽侯、木道賢、萬天懿;1位優婆夷,即交州刺史張牧之女張普明。

1.2.2 漢僧(含漢人居士)與西域僧(含西域居士)

對于有豐富史料記載的僧人,我們可以較容易地分辨他的歸屬,但對于缺乏史料記載的僧人,一些學者主張從姓氏對其國籍進行推測。一般說來,中國人給至漢土的外國僧人和譯經者冠以國姓,竺:天竺(中國古代對印度的稱呼);安:安息;康:康居;支:月支;白、帛:龜茲。[2]90但我們發現,這樣的方法尚有漏洞,不能排除一些漢僧出家后舍棄本姓而改姓的情況,如帛遠,本姓萬氏,河內人[3]26;又如竺道生,本姓魏,巨鹿人寓居彭城[3]255;再如竺曇摩羅剎,其先月支人,本姓支氏。[3]23因此為了研究的嚴密性,對于未明確記載歸屬的僧人,我們先從生平事跡進行考察,如佛圖羅剎,史料僅載“不知何國人”,然又言:“德業純粹,該覽經典,久游中土,善閑漢言。”[3]32可知佛圖羅剎系由外國至中土,非漢人。余下不能判定者,暫列出而不由姓氏進行推測。

經統計,魏晉南北朝佛經譯師主要以西域②僧人為主,共73人,這些僧人分別來源于天竺(29人)、罽賓(9人)、月氏(4人)、安息(3人)、扶南國(3人)、龜茲(2人)、于闐(1人)、康居(1人)、師子國(1人)、兜佉勒(1人),另有19人僅知來源于西域然不詳何國。

漢僧及漢人居士27人:帛遠(河內人)、衛士度(汲郡人)、竺佛念(涼州人)、慧常(不詳)、張普明(不詳)、釋道泰(姑臧人)、釋道龔(不詳)、釋法眾(高昌郡人)、聶承遠(不詳)、聶道真(不詳)、釋道安(常山扶柳人)、釋法和(榮陽人)、沮渠安陽侯(天水臨成縣人)、釋法顯(平陽武陽人)、釋智嚴(西涼州人)、釋寶云(涼州人)、曇無竭(幽州黃龍人)、竺道生(巨鹿人寓居彭城)、釋慧嚴(豫州人)、釋智猛(雍州京兆新豐人)、釋曇學(涼州人)、木道賢(不詳)、僧法(不詳)、道命(不詳)、釋寶唱(吳郡人)、萬天懿(北代云中人)、釋智愷(不詳)。

其余不詳者25人:法立、法炬、支道根、康法邃、竺佛護、康道和、釋圣堅、安文惠、帛元信、嵩公、釋退公、法盛、釋慧簡、釋翔公、釋道嚴、釋勇公、釋法海、釋先公、釋曇景、僧朗、僧昭、釋法泰、釋曇曜、曇靖、法場。

一般認為早期佛經翻譯由外族人擔任主譯,漢族人主要擔任筆受和修正,很少擔任主譯[2]182,但事實上到了晉以后,擔任主譯的漢僧并不少,總體上雖呈現外族僧人任主譯的比例更高,但漢族僧人也越來越多地參與到主譯工作中,并貢獻突出,如帛遠、竺佛念等都對晉代譯經事業起到了深遠影響,這是值得我們關注的。

2 魏晉南北朝譯經師行跡雜考

分析譯經師的行跡包括入中土(或訪西域)時間及路線,對考察魏晉南北朝佛經譯師的分布情況有重要參考作用。對于西域譯經師入中土時間及所到地域,部分史料有清楚記載,但其中我們也發現了一些可疑之處,特為舉出以作辨析;而譯經師入中土(或訪西域)的路線,關系到學界對佛教傳播路線的爭論問題,同樣也影響到對整個時代譯經面貌的觀察,故特別討論。

2.1 入中土時間及所到地域

2.1.1 曇柯迦羅入洛時間

曇柯迦羅為天竺沙門,其入洛時間本有明確記載,然經細查確有矛盾之處。

《高僧傳》卷一:“曇柯迦羅,此云法時,本中天竺人。”“常貴游化,不樂專守,以嘉平中來至洛陽。”[3]12

《開元釋教錄》卷一:“沙門曇柯迦羅,魏云法時,中印度人。”“以文帝黃初三年壬寅來至洛陽。”[6]

《高僧傳》記魏嘉平年間入洛,《開元釋教錄》載黃初三年入洛,二者相差約28年,必有一處有誤。《武周刊訂眾經目錄》卷十:“《僧祗戒本》一卷,魏嘉平年沙門曇柯迦羅于白馬寺譯岀。”[7]《開元釋教錄》卷一及《貞元新定釋教目錄》卷二均言:“齊王芳嘉平二年庚午,于洛陽白馬寺出《僧祇戒》。”[8]蓋知嘉平二年曇柯迦羅已在洛陽白馬寺有佛經譯出,言嘉平中入洛則不合時序,故疑《高僧傳》此處有誤,曇柯迦羅入洛當在黃初年間。

2.1.2 竺曇摩羅剎于洛陽譯經之疑點

竺曇摩羅剎(竺法護),月支人,晉時入中土譯經,然具體至何地,史料說法不一。

《高僧傳》卷一:“隨師至西域游歷諸國,外國異言三十六種,書亦如之,護皆遍學,貫綜詁訓,音義字體,無不備識。遂大赍梵經,還歸中夏,自燉煌至長安沿路傳譯寫為晉文。”“晉武之末,隱居深山。”“后立寺于長安青門外,精勤行道。”“及晉惠西奔,關中擾亂,百姓流移,護與門徒避地東下,至澠池,遘疾而卒,春秋七十有八。”[3]23《高僧傳》只言法護于長安譯經。而《隋書》卷三十五:“月支沙門竺法護,西游諸國,大得佛經,至洛翻譯部數甚多,佛教東流自此而盛。”似與《高僧傳》所記有所差異。[9]1055

從長安、洛陽兩地方位來看,若按《高僧傳》描述法護自敦煌入長安,敦煌位于長安以西,洛陽位于長安以東,法護無法途徑洛陽,亦難有繞行之理。若是八王之亂后法護東下避難,似有可能至洛陽,然《高僧傳》載“護與門徒避地東下,至澠池,遘疾而卒。”[3]25澠池位于洛陽以西,即法護自長安出發,至澠池而卒,并未能到洛陽。且依《高僧傳》記載,法護生平自敦煌入長安以來亦未有游歴,那么法護至洛陽譯經可能是《隋書》誤記嗎?

《出三藏記集》卷七:“《魔逆經記》,太康十年十二月二日月,支菩薩法護手執梵書口宣,晉言聶道眞筆受,于洛陽城西白馬寺中始出。”[4]274同時《出三藏記集》卷八《正法華經后記》記載:“永熙元年八月二十八日,比丘康那律,于洛陽寫《正法華品》竟。時與清戒界節優婆塞張季博、董景玄、劉長武、長文等,手執經本,詣白馬容對與法護,口校古訓,講出深義。”[4]304《歴代三寶紀》卷六:“月支國沙門曇摩羅察,晉言法護,本姓支,歴游西域,解三十六國語及書,從天竺國大賷梵本《婆羅門經》來逹玉門,因居燉煌遂稱竺氏。后到洛陽及江左起,武帝世太始元年至懷帝世永嘉二年其閑,在所遇緣便譯。”[5]足證法護確曾于洛陽譯經,且可說明在洛時段約為晉太康十年至永熙元年。《隋書》所言也并非誤記,相反《高僧傳》所記恰遺漏了法護譯經的重要信息。

2.1.3 卑摩羅叉入長安與鳩摩羅什去世時間

關于羅什去世時間,《高僧傳》卷二《鳩摩羅什傳》云:“然什死年月,諸記不同,或云弘始七年,或云八年,或云十一。尋七與十一,或訛誤,而譯經錄中,猶有十一年者。恐雷同三家,無以正焉。”[3]45然《高僧傳》卷二《卑摩羅叉傳》:“(卑摩羅叉)以偽秦弘始八年達自關中,什以師禮敬待。”[3]63即鳩摩羅什弘始八年仍在世,且與羅叉有交往,故三家之言取“弘始十一年”說法較合理。

2.2 入中土(或往返西域)線路

從《高僧傳》《出三藏記集》《續高僧傳》等書的記載中,我們可以發現,這一時期佛經譯師入中土或往西域的路線主要分為陸路、水路兩種,而往返西域的僧人一般由陸路入西域,經水路返回中土。

2.2.1 陸路

1)以于闐為中心的陸路:天竺境內或罽賓國(今克什米爾)——大月支、安息 (今伊朗)——蔥嶺——莎車——于闐(今新疆和田)——鄯善國(今新疆若羌)——敦煌

三國時天竺僧人曇柯迦羅、康僧鎧及宋時罽賓僧人曇摩蜜多等人即由此路入中土;后秦弘始六年,雍州僧人釋智猛往西域,亦走此路線。

2)以龜茲為中心的陸路:大月支、罽賓——康居(今阿姆河以北,包括烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦以及吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦的部分地區)、大宛(今烏茲別克斯坦的費爾干納)——蔥嶺——疏勒(今新疆喀什)、龜茲(今新疆厙車)、焉夷(今新疆焉耆)——高昌(今新疆吐魯番)、伊吾(今新疆哈密)或樓蘭國(今新疆羅布淖爾西北)——敦煌

晉時天竺僧人鳩摩羅什入中土及晉隆安年間平陽僧人法顯、宋永初時幽州僧人曇無竭往西域即走此路線。

2.2.2 水路

天竺——師子國 (今斯里蘭卡)——耶婆提國(今蘇門答臘和爪哇一帶)——南中國海——交趾(今屬越南)——廣州。

晉元興時期天竺僧人佛馱跋陀羅入長安即宋元嘉時期罽賓僧人求那跋摩、求那跋陀羅入建業即走此路線,晉隆安年間平陽僧人法顯及宋永初元年時幽州僧人曇無竭由西域返回中土亦走此路線。

值得注意的是,中土僧人往返西域并非原路返回,而是以陸路前往、水路返回,上述法顯、曇無竭均如此。法顯“晉隆安三年,與同學慧景、道整、慧應、慧嵬等發自長安,西渡流沙。”“有頃,至于蔥嶺。”“進至迦施國。”“后至中天竺。”“顯留三年,學梵語梵書,方躬自書寫,于是持經像,寄附商客到師子國……停二年……既而附商人大舶循海而還。”“十余日,達耶婆提國,停五月復隨他商東適廣州。”“顯問:‘此是何地耶?’獵人曰:‘此是青州長廣郡牢山南岸。’”“遂南造京師”。[3]87同樣,曇無竭“初至河南國,仍出海西郡,進入流沙,到高昌郡,經歷龜茲、沙勒諸國,登蔥嶺。”“至罽賓國。”“復西行至辛頭那提河,漢言師子口,緣河西入月氏國。”“復行向中天竺界。”“后于南天竺隨舶泛海達廣州。”[3]89

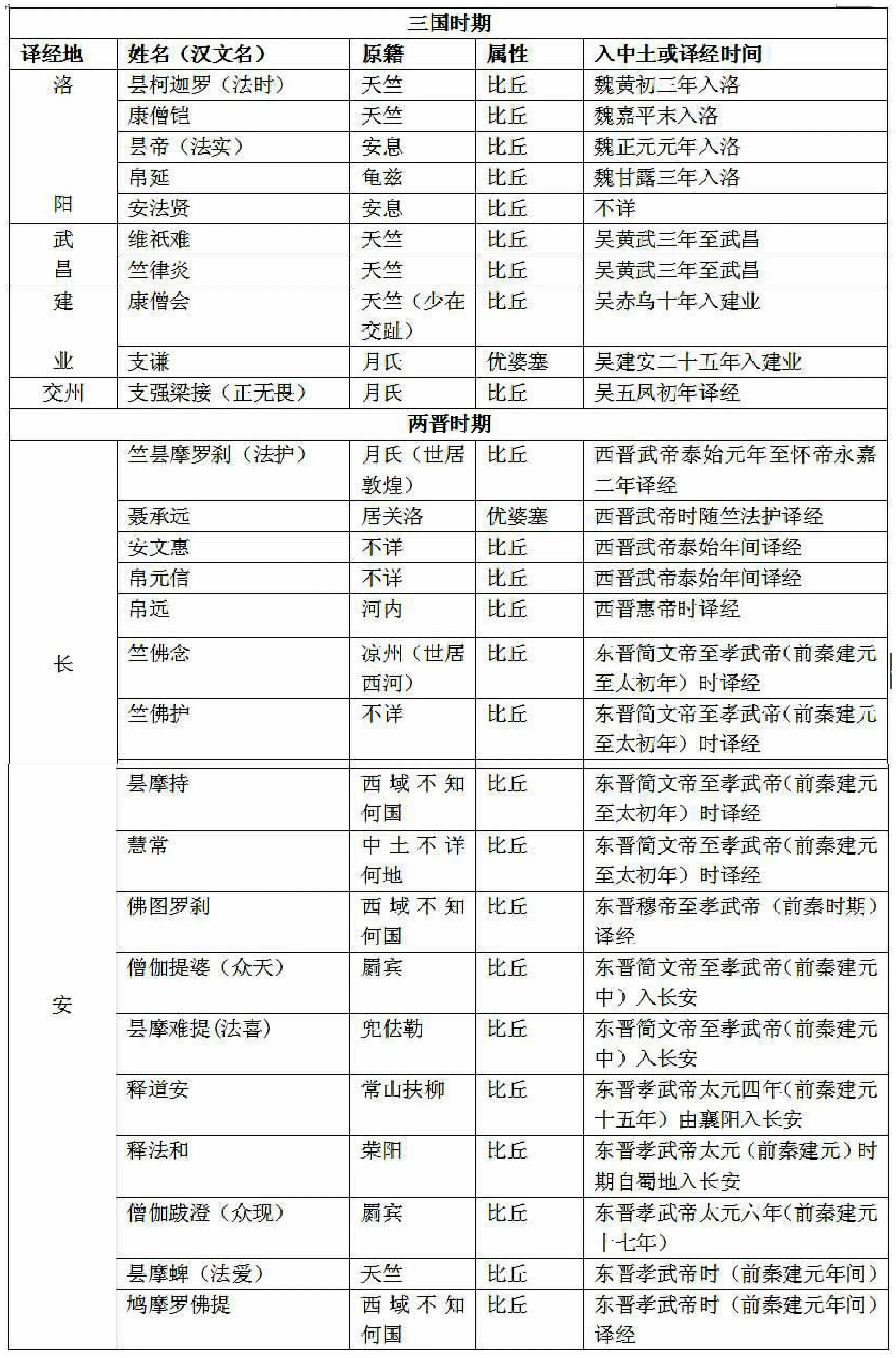

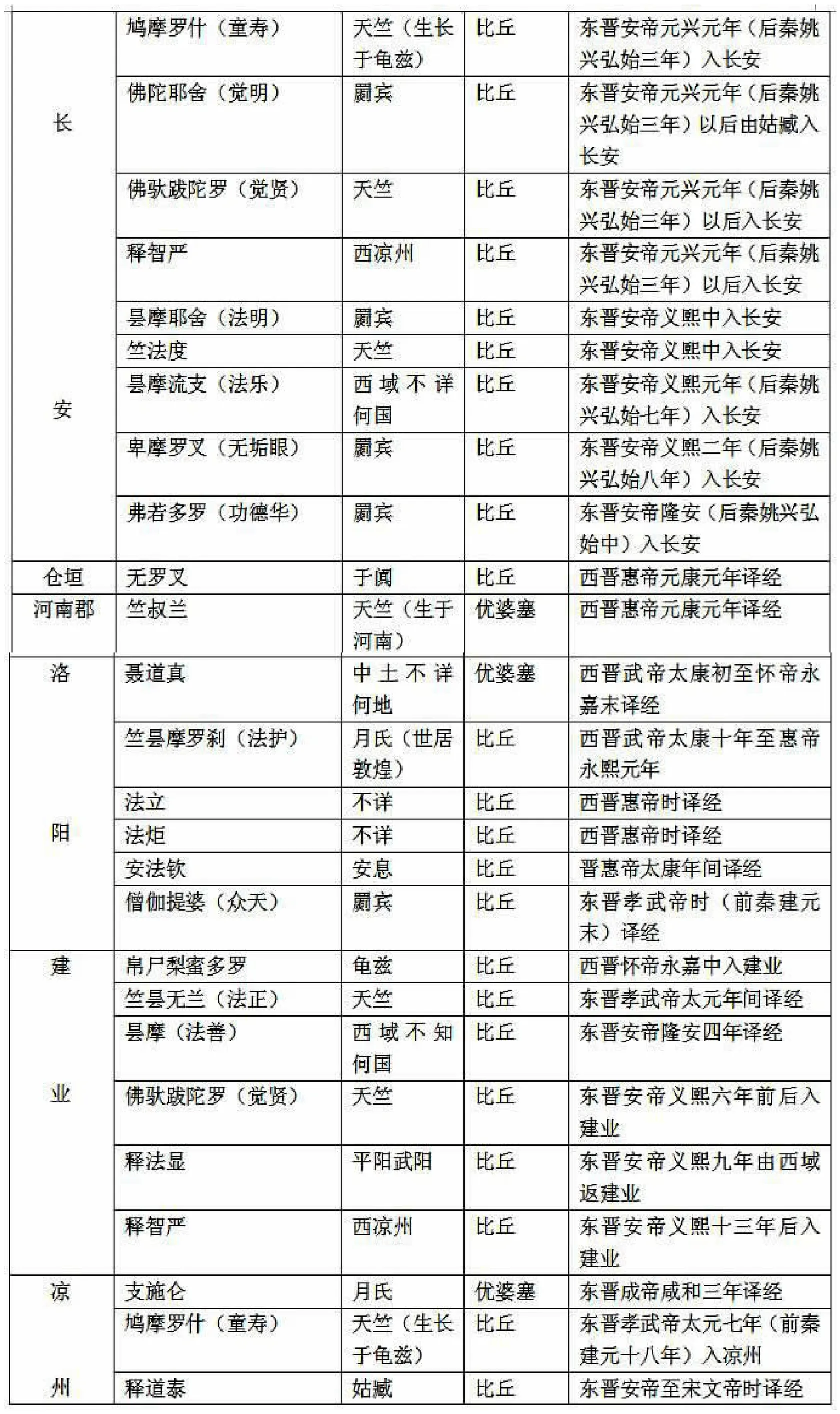

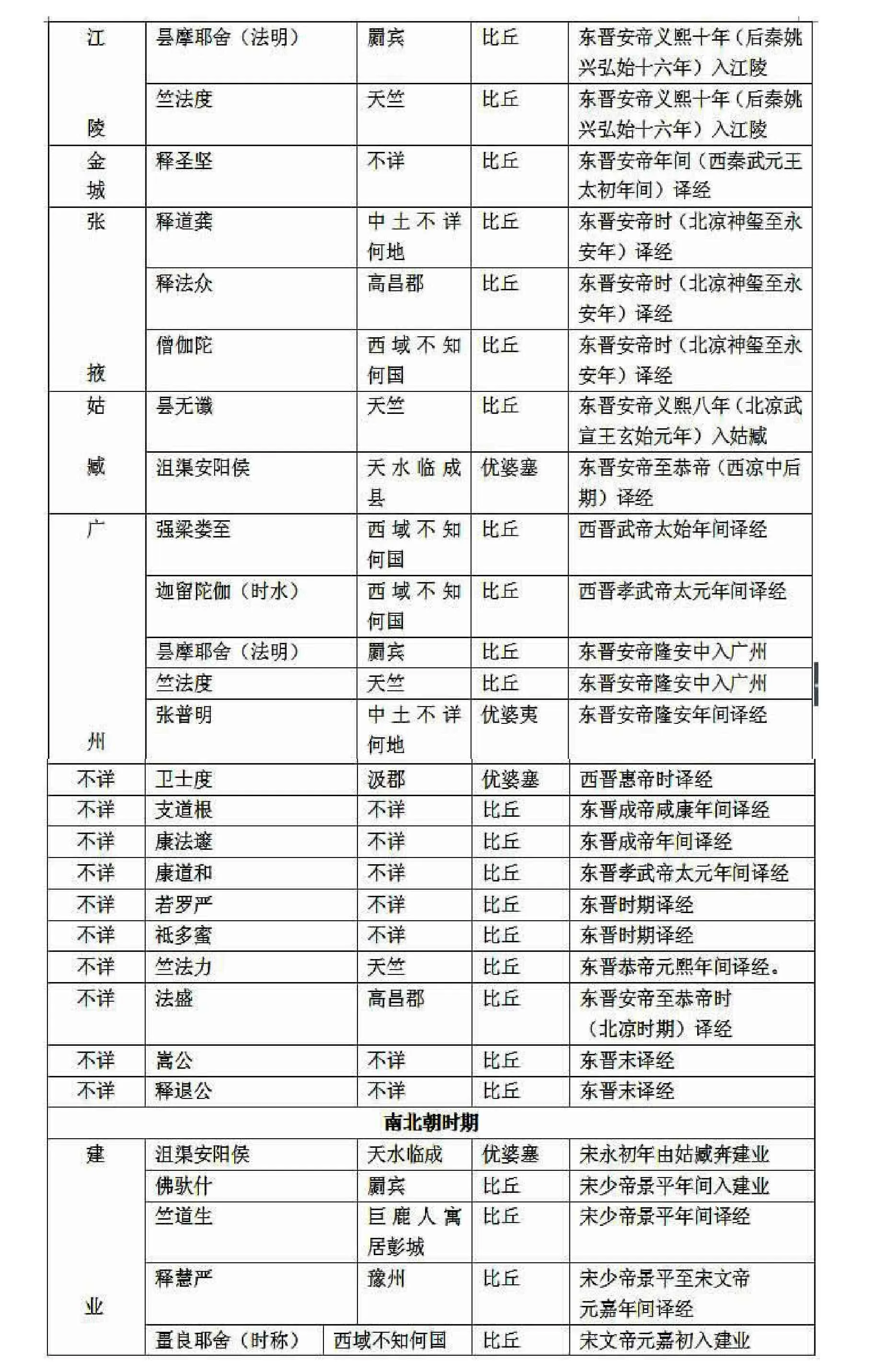

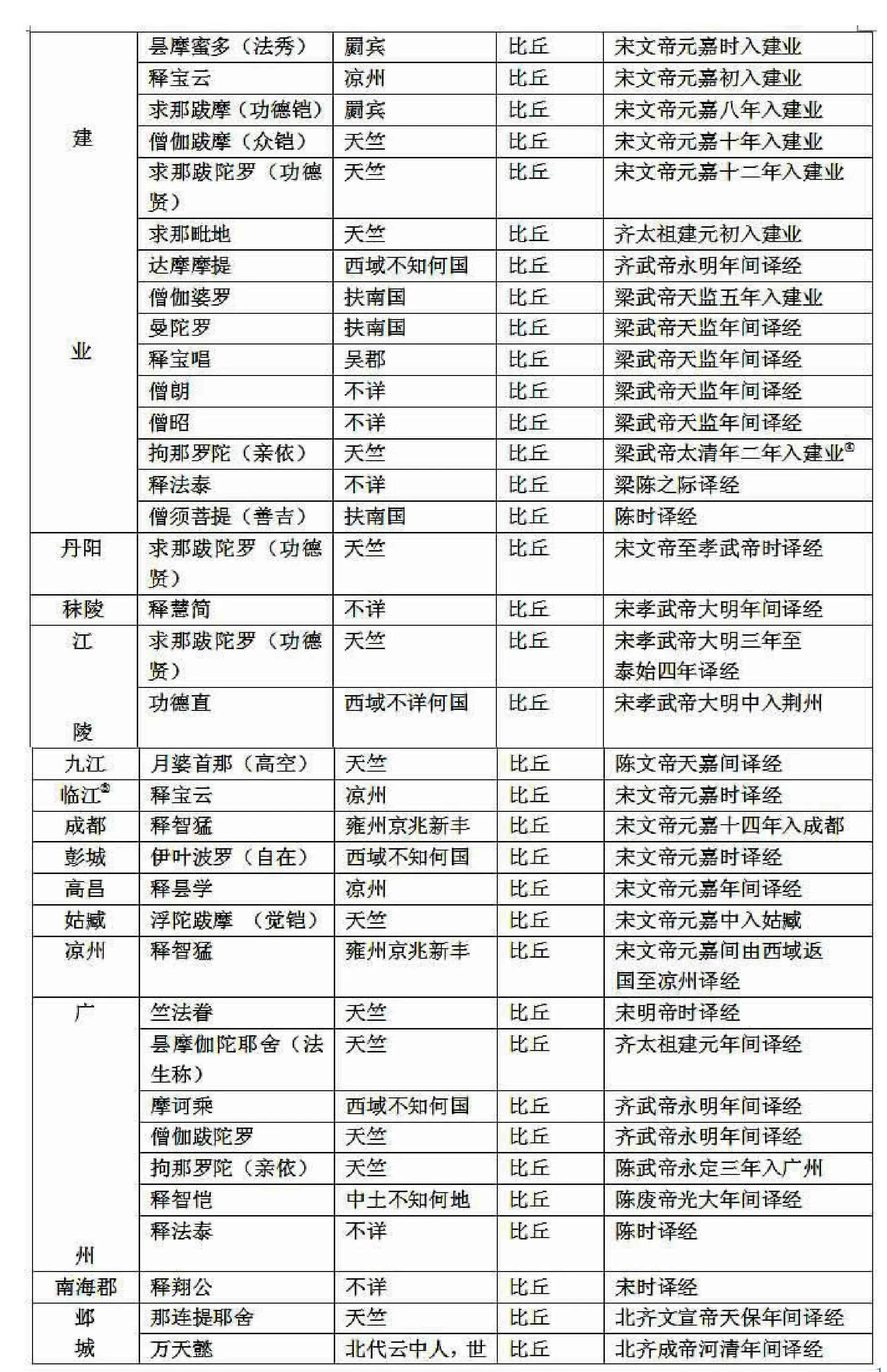

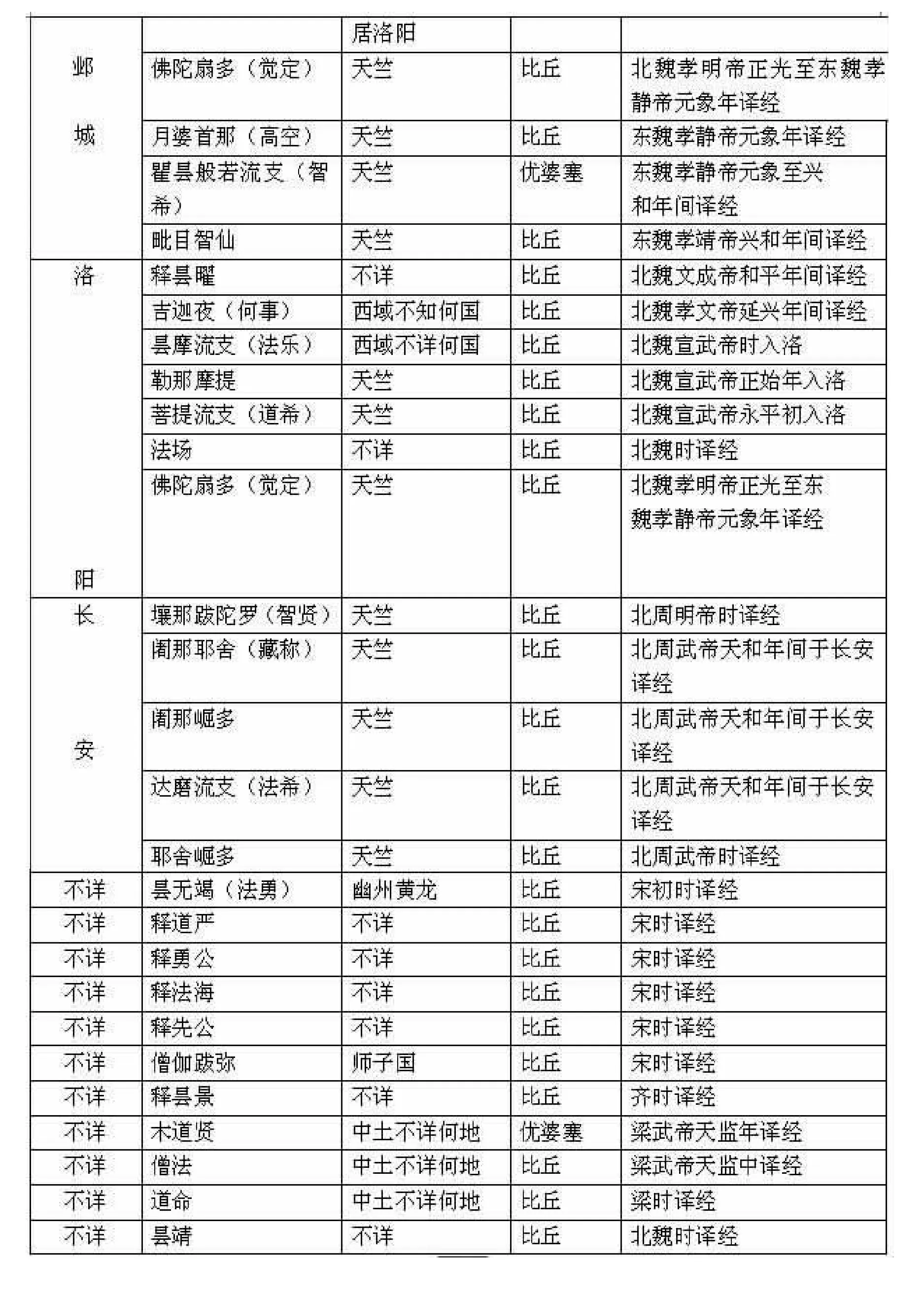

3 魏晉南北朝譯經師地域分布表③

如表(見下頁)所示,譯經師分布情況為,三國時期,洛陽3人,武昌2人,建業2人,交州1人;兩晉時期,長安26人,洛陽(含河南郡內周邊地區)7人,建業6人,廣州5人,張掖3人,涼州3人,江陵2人,姑臧2人,金城1人,倉垣1人,另10人不詳。南北朝時期,建業20人,廣州7人,洛陽7人,鄴城6人,長安5人,丹陽1人,江陵2人,秣陵1人,九江1人,臨江1人,成都1人,彭城1人,高昌1人,姑臧1人,南海郡1人,另有11人不詳。

從譯經師的分布上看,三國時期譯經活動主要在魏吳間進行,學界一般也認為該時期蜀國無佛教[10]15,然《佛教初傳南方之路文物圖錄》考察出三國時期蜀地的佛教文物15種之多[11]5-8,因此蜀地是否有佛教傳入抑或發展譯經事業,尚不可定論。兩晉時期,北方譯經集中于長安、洛陽兩地,南方譯經集中于建業、廣州兩地,與三國時期相比,譯經師分布的范圍更廣,譯經僧團的規模也更大。南北朝時期,北方譯經除了集中于洛陽、長安,尚有鄴城,南方依舊集中于建業、廣州,基本繼承了兩晉時期的譯經規模,甚至更盛。

4 結論與余論

我們對僧人傳記所載譯經師名錄進行了甄別、補苴,整理出魏晉南北朝佛經譯師125位。從譯經師的類別看,主要以僧人為主,居士為輔;從譯經師來源看,西域僧人占十之六七。目前學界對佛典翻譯的研究,更多地關注了西域譯經師的成就,從我們考察的結果看,在魏晉南北朝時期,實際越來越多的漢僧也參與到了譯經工作中,甚至擔任主譯之職。且漢僧來自于不同方言區,若以李恕豪《從郭璞注看晉代的方言區劃》(2000)[12]的九大方言區為標準,譯經漢僧里中州方言區7人,關西方言語區5人,江東方言區3人,齊方言區2人,荊楚方言區1人。他們翻譯的著作也為我們留下了寶貴的語音研究材料,同樣值得關注。

從譯經師分布地域來看,這一時期洛陽、長安、建業、廣州、鄴城都先后成為譯經師較集中的區域。以往我們談論譯經活動分布特點的成因,主要還是考慮政治經濟中心的影響,例如兩晉時期前秦、后秦朝廷為中外學僧提供了優厚的條件,由此而形成了長安譯經的盛況。而翻譯重心的轉變,也主要因政治中心的遷移所致。但我們也發現,除了政治因素的影響,地理位置也是重要因素之一。在譯經師分布地較集中的幾處,只有廣州不屬于行政中心。上文我們論及譯經師入中土或訪西域有兩大路線,分別為水路、陸路,其中水路的必經之路便是廣州,可以說廣州已經成為當時佛教傳入中土的中轉站。且由譯經師入中土的時間來看,晉以前譯經師均從西域由陸路達中土,真正通過水路經廣州入中土至少已是晉以下。

此外,在疑偽經研究中,古代經錄學家將“有無譯者”作為判定疑偽經的重要標準之一[13]36,因此譯經師相關問題的研究更須重視。佛經譯師所處的時代、地域均是影響譯經風格的要素,譯經師的分布特點也提示我們注意到了佛經翻譯流派的問題。佛經翻譯工作由個人行為逐漸過渡為官方活動,參與人員也由少數幾人逐漸變為龐大的譯經僧團,探求佛經翻譯風格的傳承及演變,也能為佛教典籍的辨偽工作提供不少參照,這亦是今后值得探討的問題。

注釋:

①嚴耕望《魏晉南北朝佛教地理稿》(2007)曾以《高僧傳》為限對東晉南北朝僧人分布情況做過考察,然針對所有僧人群體,較難清晰地呈現譯經師之分布。這里我們利用歷代佛典目錄對魏晉南北朝譯經師名錄進行全面整理,一方面將范圍擴大至整個魏晉南北朝時期,另一方面是針對譯經師群體的定向考察。

②狹義的西域是指玉門關、陽關以西,蔥嶺即今帕米爾高原以東,巴爾喀什湖東、南及新疆廣大地區。而廣義的西域則是指凡是通過狹義西域所能到達的地區,包括亞洲中、西部,印度半島的地區等。本文所指西域是指廣義上的西域。

③此表按年代順序,以地域為單位,括號內注明入中土時間或譯經時間(不詳者不注),曾到多地譯經的僧人,歸入相應時段所在區域內。

④據《續高僧傳》卷一記載,拘那羅陀梁陳之際除在建業譯經外還往富春、金陵、豫章、新吳、始興、南康、臨川、晉安、梁安等地譯經,由于停留時間短暫,不作為固定譯經場所列出。

⑤諸傳僅記寶云住六合山寺,未詳何地,王宏《六合山方位考》(江蘇地方志,2010年4月)詳考六合山所在地為臨江郡,今從。

[1]朱慶之.語言接觸和語言變異——佛教漢語研究的新視角[C].北京論壇:文明的和諧與共同繁榮——人類文明的多元發展模式,2007.

[2]李煒.早期漢譯佛經的來源與翻譯方法初探[M].北京:中華書局,2011:90.182.

[3](梁)慧皎.高僧傳[M].北京:中華書局,1992:1.12.23. 26.32.37.45.63.89.145.255.

[4](梁)釋僧佑.出三藏記集[M].北京:中華書局,1995:23. 274.304.515.

[5](隋)費長房.歷代三寶紀[G].大正新修大藏經本(49卷).東京:大正一切經刊行會,1934:22.

[6](唐)釋智升.開元釋教錄[G].大正新修大藏經本(55卷).東京:大正一切經刊行會,1934:477.

[7](唐)釋明佺.大周刊訂眾經目錄[C].清刻本.

[8](唐)釋圓照.貞元新定釋教目録[C].大正新修大藏經本(55卷).東京:大正一切經刊行會,1934:771.

[9](唐)魏征,等.隋書[M].北京:中華書局,1973:1055.

[10]劉保金.中國佛典通論[M].石家莊:河北教育出版社,1997:15.

[11]賀云翱.佛教初傳南方之路文物圖錄[M].北京:文物出版社,1993:5-8.

[12]李恕豪.從郭璞注看晉代的方言區劃[J].天府新論,2000,(1).

[13]熊娟.漢文佛典疑偽經研究[M].上海:上海古籍出版社,2015:36.

責任編輯:周哲良

H059

A

1672-2094(2016)05-0110-10

2016-06-30

(國庫項目)研究生教學建設專項經費西南交通大學拔尖創新人才項目“魏晉南北朝佛教文獻研究”(編號:A0520502 051601-6)。

黃毓蕓(1991-),女,四川成都人,西南交通大學2014級博士研究生。研究方向:中國古典文獻學、古籍整理與出版。