簽到即記憶:移動媒介的空間實踐與意義生產

劉于思

?

簽到即記憶:移動媒介的空間實踐與意義生產

劉于思*

空間與記憶之間的實踐和理論關聯一直是現代社會中頗受矚目的命題。移動媒介的出現,使空間與記憶趨于同構,為理解移動性、空間、記憶和媒介之間的理論關聯提供了新的契機和可能性。文章致力于以移動媒介建構的傳播空間為分析對象,考察了其中開展的以簽到(check-ins)為代表的數字化記憶實踐及其內涵,并以空間性、移動性、記憶實踐和記憶動員等概念和理論體系為分析框架,討論了移動媒介為空間與記憶的關系帶來了何種新的理論與實踐解釋,以此增進對記憶的實踐、傳播及其空間和邊界問題的理解。

簽到;數字化記憶;移動媒介;日常生活實踐;空間的社會生產

一、引 言

作為時間在各個社會群體成員中不斷流逝的自然結果,記憶成為時間的社會性維度。空間的時間感與記憶相伴而生,空間的歷史往往通過人們對于特定場所的體驗、回憶、記錄和講述得以傳遞和書寫。當記憶缺席時,空間的社會性將遭到人為的斷裂。與之相似,正如人類社會無法容納無時間的空間,在無空間介入的情況下,時間及其社會再現也將無處安放,致使記憶無力以空間對抗時間,最終瀕于遺忘。有鑒于此,記憶與空間的互構關系在學術場域中的重要性日漸凸顯。批判地理學派[1]、文化研究[2]、記憶研究[3]、社會學[4]和修辭研究[5]等學術范式均長期關注記憶與場所之間的關聯,特別是紀念碑、紀念館和博物館等傳統的記憶載體。涵蓋了記憶的物質載體和象征符號的“記憶之場”(site of memory)亦成為這一領域中極富隱喻和啟發性的關鍵概念。[6]

然而,遺忘是一種重力式的規律,人們必須通過有意識的記取(remembering)努力,來克服和抵抗無意識的遺忘。記憶工作指向實踐本身,這些記憶實踐在行動者身體在場時,通常體現為紀念儀式、姿勢和對紀念空間的主動探索和體驗;而在以媒介為中介的記憶書寫過程中,能否參與記憶的建構則受制于特定時空條件下媒介近用的社會結構與權力關系。因此,通常情況下,記憶是被少部分政治和文化精英所書寫的。對于數量更為廣泛的中產階級、平民和底層社會成員而言,則難免處于不得不遺忘的危險和窘境之中。盡管記憶的個人化書寫能夠較少地受制于結構性因素本身,但仍在保存和傳播過程中面臨諸多技術與價值難題。正是由于媒介技術自身的發展,才為非精英化的記憶書寫拓寬了原本逼仄的話語空間。信息與傳播技術為記憶與遺忘賦予了個體化的權力,傳播技術本身的普及和日益良好的交互性也使得個體數字化檔案或記錄的生成、制作、保存和傳播更為可行。

近年來,基于定位的服務(location-based service, LBS)擴展著人們數字公共生活的疆界,包括運動軌跡記錄(route tracking)、地理標簽(geotagging)、簽到(check-ins)、移動多媒體拍攝等。[7]這種移動媒介技術也影響著個體關于記憶與空間和場所的關系體驗。人們使用移動媒介,將空間與記憶聯結成一個有機整體,創造出一種數字化網絡記憶(digital network memory)的新形式,[8][9]并從中回憶過去,書寫歷史。隨著越來越多的數字化信息圍繞物理定位展開組織,越來越多的人,特別是移動媒介技術用戶,也開始將其空間的記憶和移動性進行保存。有別于作為權力結構的社會后果的紀念儀式和記憶書寫,使用移動媒介開展的記憶保存首先是日常化的,同時也是經過技術賦權后的去結構化的。記憶工作由此進入生活實踐,由精英轉向常人,技術中介的記憶實踐成為一種介于有意識和無意識之間的日常活動。

移動媒介的出現,使空間與記憶趨于同構。那么,使空間足夠具有成為個人記憶或集體記憶載體意義的是何種因素?既有研究指出,此類分析應當不斷補充現有關于空間、地點與記憶的研究概念的復雜性,并提出對理解基于空間的數字化記憶實踐及其文化后果更為敏銳的理論概念。[10]移動媒介為理解移動性、空間、記憶和媒介之間的理論關聯提供了新的契機和可能性,本文即致力于以移動媒介建構的傳播空間為分析對象,考察其中開展的以簽到為代表的記憶實踐和意義生產,討論移動媒介為空間與記憶的關系帶來了何種新的理論與實踐解釋,以此增進對記憶實踐、傳播及其空間和邊界問題的理解。

二、空間的社會性與日常生活空間的記憶實踐

空間的社會性即“空間性”(spatiality)。這一概念指出,地理構造和空間關系是一種社會生產,人們通過社會生活來形成這種空間性,并在此基礎上產生行動,包括為社會提供物質形式和日常表達。[11]上述過程在社會理論和空間理論以及日常實踐的論述中都有批判性的闡釋。與之相應的是列斐伏爾將空間視為社會的產物并具體闡明空間實踐過程的概念性工作。[12]在其著作中,空間實踐、空間表征和表征性的空間成為貫穿全書空間性論述的三大核心概念。

空間實踐(spatial practice)包括空間的生產和再生產兩種社會形成形式,以及在此過程中體現出的特定的場所性和空間性特征。空間實踐能夠保證社會的連續性和一定程度的凝聚力。無論是對于社會空間這一概念而言,還是對于特定社會中的成員與該空間的關系而言,凝聚力都意味著一種有保證的能力和一種具體的表現。一個社會的空間實踐暗含了這個社會的空間,它在辯證的互動中引出并預設了社會空間,緩慢而又確鑿地征服并占用著它。從分析的角度來講,通過闡明社會空間,能夠揭示出對于一個社會的空間實踐。

空間表征(representations of space)與生產關系相關聯,也與受到這些關系影響的“秩序”相關聯,因此,空間表征也關乎知識、符號、編碼和在這其中“首當其沖”的關系。在空間表征中,這種空間的概念化,以及科學家、城市規劃者、社會工程師等具有科學轉向的特定類型的藝術家空間都辨明了居住和感知的空間是一種被構想的空間。空間表征是任何社會當中的支配性空間(或占統治地位的生產模式)。盡管存在特定的例外,但空間的概念仍然指向了一個語言系統(因此是智力工作上)的符號。

表征性的空間(representational spaces)將復雜的象征意義具象化,這些象征意義有時是經過編碼的,有時是未經編碼的,它們與社會生活秘密或隱蔽的一面相連,也與藝術相連。然而藝術終究更可能被定義為空間的符碼,而非表征性空間的符碼。人們居住在與空間直接相連的圖像和符號當中,因此成為空間的居民和使用者。這是一種支配性的空間,因此也是被動體驗的空間,對于空間的想象會尋求變化和占用。表征性的空間覆蓋了實體空間,對其客體進行象征性的使用,指向由非語言性的符號和標志組成的連貫一致的系統。列斐伏爾同時指出,表征性的空間是“實際的”日常生活領域的空間,因而也包含了前兩個方面的內容。

在空間性的三重意涵當中,空間實踐體現著社會成員與空間之間的關系,空間表征主要關注空間是如何被表達和言說的,而表征性的空間則反映著非言語的空間意象的社會性使用。上述空間及其社會生成之間的概念層次將為后文探討空間當中的記憶實踐與移動傳播提供可資借鑒的分析框架。與此同時,空間的社會價值并不在于其本身,而在于人們如何在其中開展生成意義的社會實踐。在列斐伏爾的空間性理論基礎之上,有學者提出了空間的共同生產模式,后者認為,空間的社會意義是通過社會生產和社會建構(social construction)兩個并行的過程共同完成的。[13]而根植于特定群體情境中的個體利用情境去記憶或再現過去。空間性將社會生活安放在特定的活動區域內,將時間的流逝刻寫于空間并制造歷史。[11]因此,記憶,無論是集體性的還是個人化的,都成為空間分析中一個關鍵性的母題。人們通過空間制造記憶,又通過記憶重新生產著想象的和真實的空間。[7]那么,我們因何以及如何記憶一個地點、場所或空間?又是如何在回憶中體會和重構空間功能的呢?上述空間與記憶之間的互構關系需要借助記憶實踐的理論框架進行探討。

康納頓提出,盡管記憶是一種個體的官能,但人類社會之所以能夠形成,是因為存在著一種特定的社會記憶,而最為重要的社會習慣記憶的研究被一定程度地忽視了。[14]因此,他格外強調個人記憶的社會性特質,特別是記憶在社會中的產生和傳遞,更加關注“社會記憶”中產生的習俗和規則,并將社會成員建立在習俗之上的記憶實踐區分為體化實踐(incorporating practices)和刻寫實踐(inscribing practices)。其中,刻寫實踐受到文字的影響,用刻寫傳遞的記憶不可改變地被固定下來,文化記憶的傳播開始以復制其刻寫為主。人們通常把刻寫當做傳遞社會記憶的特許形式,認為社會刻寫體系(society’s systems of inscription)的傳播和周密化能夠讓其記憶能力得到更大的發展。

相較于刻寫過程而言,康納頓更為強調身體在記憶實踐當中的作用,他認為,特定的姿勢操演和記憶為我們提供了身體的助記方法(mnenomics),也包含了一系列的空間隱喻。刻寫實踐也包含了體化因素,沒有體化實踐就無法進行刻寫。因此,體化實踐往往成為記憶傳承的重要手段。記憶的體化實踐通過社會成員親身在場參與活動傳遞信息,這一概念更加接近于空間活動中強調實體性的空間生產和空間實踐層面。上述空間和記憶實踐類型及其在空間層面上可能產生的社會后果,也將成為后文考察移動媒介與基于空間的記憶實踐時的分析框架。

值得注意的是,康納頓所稱的體化的記憶實踐,不僅包含正式的身體實踐,例如特定的紀念儀式的操演,而且同時涵蓋了非正式的活動,強調日常談話、日常活動的禮節性辭令和身勢,日常打招呼的禮節和表達敬意的舉止,等等。從表征習慣記憶和社群忠誠的身體技術,到滲透著階級和道德價值的身體屬性,人們正是通過這些常見的操演活動回憶起特定的認知內容,從而產生特定的重要分類系統,產生記憶的慣習(habit),明確其行為準則。盡管非正式舉動作為文化特有的身體實踐具有與正式舉動相同的重要特征,但后者依然是通過前者的操演而得到維系和保持的,且由于非正式的身體實踐操演令人們過于習以為常,致使它們長久以來未能得到足夠的評估和審視。

無獨有偶,空間分析的人類學理論同樣呼喚著過程導向和個體基點的回歸,以此為社會行動者創造新的實踐可能。[13]近年來,致力于探討媒介如何影響人們日常生活常規的體驗、慣習和難以言說部分的媒介研究者,同樣呼吁將媒介作為日常生活的組成部分進行闡釋,以去媒介中心、去表征化的現象學路徑,重新審視和開展媒介研究,用以理解日常生活中的媒介給人們帶來的對場所和移動的感知。[15]而在移動媒介與空間性關系的探討中,有學者進一步指出,對于人們如何運用中介的手段和機制展開生活的問題及其論述,需要警惕宏大敘事概念和價值判斷先行的誤區,避免預設、評判和篩選日常生活的實踐,而是要為活生生的、完整的、本真的日常生活留下一席之地,即便這些日常生活更多地建立在平凡、瑣碎、自我、邊緣的現象之上。[16]然而,從中理解人們的創造性日常實踐策略,并由此重新審視生活實踐在不經意間對宏大敘事的重構,可能具有更為深遠的理論意義。

作為將空間分析的視角轉向日常生活實踐和普通人的倡導者之一,德賽圖強調人們的日常生活沒有在技術專家政治的規訓網絡之中趨于同質化,而是通過展演和實踐的方式,形成他們的抵抗能力,并進一步構成了他們利用社會文化產品及技術重新使用和組織空間的意義所在。通過探索人們在城市中行走、命名、敘事和記憶的展演方式,能夠揭示出空間實踐與日常生活之間錯綜復雜的深層關聯。特別是其提出的“行人言說行動”(pedestrian speech acts),將城市系統當中不同行人的步行動作比喻成語言系統中的說話動作,成為在日常生活空間中考察包括記憶實踐在內的身體實踐的方法論基礎。這種研究進路以在城市系統中行走來類比言說行動中的語言或陳述,具有當下(the present)、殊異(the discrete)和“寒暄”(the “phatic”)三種特征,這些特征對空間系統作出了區分。[17]其中,“當下”一詞指的是都市空間里賦予的機會與障礙。行人的行走使空間秩序組織的可能性變為現實,從而對空間做出了選擇。“殊異”指向不連續、分散式的行人動作。空間是一種語言,有各種不同能指,行人在這些能指中做選擇,開發專屬于自己的殊異性。殊異乃系統中的異質足跡,是行人保持差異的主要力量。在某些機遇下,行人可超越既有限制,留下新的足跡,出現“反規訓”或“創造力”的動作。[18]而在表達的框架中,行人與其所在的位置構建著關系,建立了場所的聯結與更替。“寒暄”泛指步行中的社交動作,亦即“我”在當下空間中掌握的社交機遇。行走交替地在特定的路徑上跟隨和被跟隨,交際場所的結果是在環境中創造出移動的有機組織性。如果作為確保傳播得以進行的寒暄或交際的功能確實存在,它都將成為先于信息性的言說或與其同時存在的溝通方式。

德賽圖提出的行人言說行動及其方法論進一步具象化了康納頓概括的記憶的體化實踐。借用前者在日常生活實踐當中提出的“戰略”和“策略”概念可以窺知,戰略是對權力關系的操弄,擁有意志與權力的主體假設了一個能夠界定自身的場所,生成了由上而下的宰制力量與意識形態。而“策略”則是由專有地點的缺席所造成的故意行為,是弱者的藝術(the art of the weak),是對場所語言的不同闡釋。[19]空間作為理性設計的“戰場”,是顯性運作的權力這個“戰略”與機會主義的、靈活隱性的“策略”相碰撞的界面。[16]人們通過當下、殊異和寒暄等行人言說方式,圍繞空間進行移動、實踐、表達和建構,在記憶生成的戰略和策略之間游走,在此過程中產生了新的記憶機遇和空間機遇,而這也是本文接下來將要探討的核心主題。

三、簽到:移動媒介的空間實踐

前文已經述及,基于空間的數字化應用為移動性、場所和記憶之間的關系提供了豐富的聯系。基于定位的移動應用使人們能夠以簽到或行程記錄等方式,呈現出新的數字化記憶實踐形態。有賴于此,簽到成為了一個產生記憶激發和體驗的整合行動。

簽到是一種智能應用形式,它被認為代表了一種新的數字化記憶實踐,[10]也是個人數字化存檔記錄延伸至關于場所的存檔實踐的一部分。這些智能終端應用使用戶能夠通過導航、定位等方式獲取與場所相關的特定信息,進而即時了解和探索其所在的周遭環境。與此同時,簽到也是一種對于人跟地點之間進入或在場關系的宣告,通常情況下,這種行為是對于個人歸屬或參與的一種陳述。這種日常的、顯示自己與某一個場所及其中特定活動關系的行為變成了一種空間建構的行為。場所簽到詮釋了個體與具體地點或當下作為個體的關系。在宣稱這種關系的過程中,人們呈現出各種修辭的手段,話語的策略,來表達自己的身份以及對那段歷史的理解,以及對自己所理解的那段歷史的關系。

簽到成為了基于場所的數字記憶的關鍵性實踐。從某種意義上講,簽到技術為“場所是空間的暫停”[20]這一見解做出了極好的注腳。可存檔和可搜索的簽到為用戶提供了數字化網絡記憶的可能性,即在匆忙中產生的、將場所與記憶相連的記取行為。停駐是運動的特殊形式。[21]通過在空間中的運動,這種記憶將場所重新創造并動員成為移動性。運用媒介進行記憶即聚焦于為移動性的體驗帶來穩定感,無論這種移動性是虛擬的還是現實的。移動性與人們的記憶、身份和生命史交織在一起,基于場所的數字化記憶實踐因此成為一種存在于這個世界的方式,人們通過尋找自我展演的場所,將自我安置于世界。

因此,簽到對于記憶的作用首先在于其日常生活記錄的實踐性質。在技術中介的移動傳播時代,人們記憶的生成、保存和傳播在很大程度上有賴于他們通過移動媒介進行的數字化個人生活檔案。這些記憶實踐的集合被稱為日常檔案,通過這些檔案,人們將他們每日生活中凡俗而乏味的點滴整理到數字檔案當中,并通過數字檔案進行記錄和分享。[22]用戶生成的數字檔案及其伴隨的社會—技術實踐深刻地影響著記憶實踐。

其次,移動媒介(mobile media)之所以改變了空間和記憶的互構關系,其本質在于媒介自身能夠對記憶中的空間性及其要素進行動員,使其重新在記憶的實踐過程中在場。[23]空間動員這一概念來源于列斐伏爾提出的節奏分析(rhythmanalysis),即從社會和文化現象學入手,探索和理解人們與城市空間及場所之間的體驗關聯。[24]在方法上,節奏分析主張更多地聽和看,同時更多地沉浸在情境當中,調動一切觀感,以獲得認識論層面上或批判層面上的距離,并盡可能地建立從詩意當中剝離出科學性的可能,[25]包括用同樣的方式去考察移動媒介如何影響和重塑著場所與空間體驗,以及手機的使用如何匯入日常生活的洪流當中。隨著人們越來越多地使用移動媒介,人們對于城市場所的體驗也在不斷變化,從最初的本地化和廣泛聯系,到越來越普遍地通過網絡化的移動性來增加新的內部多元性。場所是一個有價值的、值得動員的概念,以從中獲得更多對于日常移動媒介使用的文化和社會空間影響。有學者將移動媒介的記憶動員分為場所與記憶生成(place and memory-making),記憶與場所生成(memory and place-making)以及懷舊性使用。[7]可見,個人數字化檔案的當代文化趨勢影響了移動媒介技術,也表明了我們不僅通過檔案生活,同時也通過基于場所的數字化記憶實踐來生活。

此外,也有學者認為,記憶現在正經歷著媒介化和中介化的進程。[8]其中,前者意味著記憶鑲嵌于數字媒介技術及其伴隨的社會—技術實踐當中,而后者的概念更為開放。[26]所謂中介化,究其根源,乃是用來描繪人們經由傳播媒介中介生活的含義,以形容媒介助益、介入、轉換甚至取代了現實社會中面對面的人際交往:簡而言之,“一切都是被中介的”。[27]從根本上來講,中介化同時具有技術性和社會性的雙重屬性特征。[28]與德賽圖的核心思想一致,中介化同樣是一個指向日常生活的、凡俗且常規化的概念,[16]但這其中也蘊含著人們以媒介及其實踐策略抵抗日常生活中的政治、經濟、文化以及意識形態設定的可能性。對基于空間的記憶進行數字化存檔可以被視為一種中介性傳播活動。有學者將數字化存檔或數字記憶稱為一種“實體化的參與”(embodied engagement)[21],在這種參與中,用戶在場所與記憶間的實體聯系通過數字化信息得到增強。由傳播網絡所聯結的個人與個人之間,能夠體現出一種超越感知時空的中介性社會交往[29]。可見,我們在日常的個人數字化存檔中生活,而這種數字檔案本身也重構和再中介著我們的記憶與認同。

與此同時,中介化的概念也包含了特定的空間想象,例如“被中介的空間性”。這一概念的含義近似于“脫域”(disembeddedness)[30],即在晚期現代性及其生活中,人們不再僅僅通過其所在的實體空間感知周遭的日常生活,而是需要不斷地通過傳播技術的中介,與外界的人和事物產生廣泛聯結,拓展自己的生活疆界,并直接或間接地展開著新的空間生產和空間建構。不單如此,“中介”概念同時強調了空間的之間性(in-between)。被中介的社會生活領域或過程也因此只能發生在具體的時空坐落。不同類型或形態的中介機制發生于不同的社會生活領域。當我們整體地考察社會生活時,可以發現“中介”就是空間意義上的連接,既包括縱向地連接宏觀和微觀的層次,也包括橫向地連接理論上予以區分的不同社會生活場域(如公域和私域),還包括文化形塑的不同層面,如文化想象和實踐。[16]因此,接下來,我們將進一步在中介化的基礎上,探討中介化記憶能夠生產出的空間意義及其內涵。

四、記憶的空間維度:簽到的意義生產

通過以上的分析,我們可以看出,通過定位活動,數字技術實現了即時存檔功能,在這一過程中,記憶與意義生產兩種活動相互交疊。與之相似,個人數字化檔案和數字化網絡記憶等概念在解釋基于場所的數字化記憶實踐時,也說明了我們如何通過日常的數字化存檔來生活和制造意義:我們創造了場所,從這些場所中,我們記憶了被安放于其中的生活。

在記憶的空間維度上,簽到為理解人們如何使用場所來記憶和構建身份提供了機會。對存檔行為和空間的選擇性,使個體能夠圍繞場所進行記憶的組織和安排。檔案成為人們過去的一部分,基于場所的數字記憶應用通過使人們回想起之前簽到的場所,生產著數字化網絡記憶,將過去與現在相連,藉此為記憶行動和行為創造出新的可能性。用戶決定是否通過簽到來記憶或遺忘的過程,代表了一種被稱為將未來的自己介紹給現在的自己的身份建構。人們通過個人選擇,只記錄特定的定位,來主動地塑造其數字檔案中的信息,體現出身份是如何通過特定場所的記憶積累被塑造出來的過程。

基于場所的數字化記憶實踐也表明了記憶體驗如何成為在場所中和關于場所本身的展演(performance in and of place)。用戶通過定位應用來探索其所在的城市,從而逐個場所地書寫他們體驗到的城市歷史,以及他們的生活記憶和身份認同。人們將城市進行空間化,為自我和他人創造出紀念地,行走者的移動性驅動了記憶的形成,而當記憶開始移動,記憶就成為了一種介入式的力量(interventionary force)[17],人們經由一種回憶式的敘事方式將場所代入生活,通過場所寫作生命與歷史。

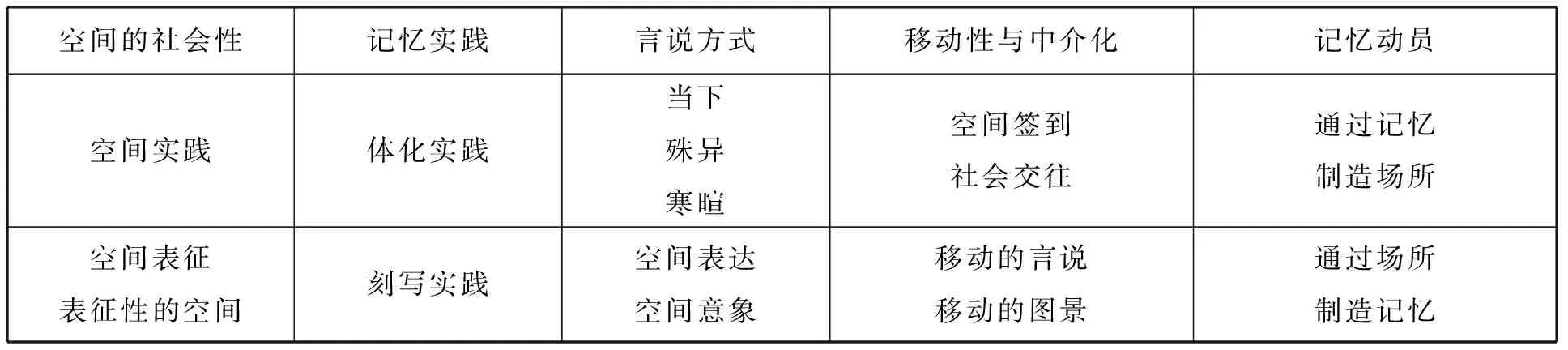

在前文討論的基礎上,我們發現,有一種特定類型的空間頗具開展分析的潛力。這種空間介于紀念空間和日常生活空間之間,具有更為不確定的邊界。記憶的空間維度可以被作為分析對象,從中考察人們在移動媒介的社交應用平臺上,如何通過包括行人言說行動中的當下、殊異和寒暄等方式在內的記憶體化實踐開展空間生產,又如何以包括空間表達與空間意象在內的記憶刻寫實踐完成空間建構。在此過程中,記憶實踐活動如何重構記憶空間的社會性,包括實體化的空間實踐、空間表征以及表征性的空間,通過記憶制造場所,同時通過場所制造記憶,形成場所與記憶之間的互構。通過對上述經驗材料的分析,我們還能夠探討人們在記憶空間當中以移動媒介為中介而開展的消費或實踐中,如何理順其自身與政治、經濟、文化等宏觀結構(即“戰略”層面)的關系,如何在此過程中以行人言說行動、空間表達和空間意象等“策略”,完成對于空間的意義生產和再生產,并對現實空間和中介化空間的意義生成進行比較,從中再次分析移動技術中介的數字化記憶空間具有怎樣的規模、文化容納程度、開放程度、邊界和時間形態,[16]以此對紀念空間分別作為物理空間和中介性空間,在多大程度上具有潛在的多元性和公共性等問題作出價值判斷(見表1)。

表1 移動媒介中介的記憶實踐及其空間意義生成過程

具體而言,在開展上述研究時,可以將簽到視為一種行人言說行動[18],同時通過與其相關的以文本和多媒體形式進行的表達和討論,確定和指認空間表達和空間意象。由于話語、符號及象征構成的空間表征及表征性空間的分析已較為體系化,在這里,我們著重關注的是行人言說行動在紀念空間實踐研究中的方法論意義。根據研究者的建議,使用移動媒介在紀念空間中簽到,象征使用者虛實交織的游歷行動,適合挪用行人言說行動的方法體系,詮釋使用者的簽到實踐。將這種理解做一延伸,我們也可以說,使用者利用移動社交媒介應用簽到,也可以被視為步行中的寒暄行動。其操作化定義如下:(1)“當下”意味著移動社交媒介用戶在紀念空間中簽到的慣習足跡由什么時間、空間、機遇促成;(2)“殊異”指移動社交媒介用戶在此空間之外的異質足跡,可以展現其個人興趣與欲望,分析人們經常駐足的場所,將之抽繹、收攏成各種地標類型,才能厘清專屬于其個人的移動偏好;(3)“寒暄”可以理解為移動社交媒介用戶使用媒介的各項互動機制所進行的社會交往。

意義的生成離不開對日常生活實踐“策略”的開掘。相應地,這些策略需要通過戰略層面的宏觀力量進入微觀世界。潘忠黨列舉了三類戰略層面的宏觀力量:(1)立足市場的生產方式,以及由此而界定的社會關系(譬如相對于資本擁有者、生產者、營銷者而言的消費者);(2)國家通過政策法規而界定的公共與私人空間之間的關系,以及它們在傳媒技術特性中的體現;(3)社會歸屬和區隔的文化表達及其規范(譬如所謂主流價值觀、主流意見等)[16]。基于紀念空間的記憶實踐顯然能夠將日常生活通過技術的使用歸順到這些宏觀力量之中,但構成日常生活的實踐所體現的對這些宏觀力量的創造性抵抗,這些消費的實踐,其實也是生產,是意義的生產,是實踐的藝術,是使用體現這些宏觀力量的物化品的藝術,其中蘊含了對體系,包括體現它的結構和宏觀力量的收編、利用、僭越、偷襲等。

通過移動媒介開展的記憶實踐產生的空間性及其社會意義包括但不限于以下幾種可能性。首先,移動媒介及其數字化記憶實踐會超越人們所在的物理空間,重構其交往空間。移動傳播技術使得處于不同節點的人們相互分離,同時又使得他們通過網上交往而連接在一起;一方面使得中介的交往可以以多形態、互動、用戶自生等方式展開,因此可以更加豐富、靈活并少受物理時空的局限。[31]因此,移動媒介重構的記憶空間既可以是以簽到等移動媒介應用為中介而帶來的現實交往和記憶空間(例如,在特定地點簽到,邀請附近的朋友前來),也可以是由簽到地點、簽到用戶及其關注者構成的關系網絡形成的數字化記憶空間。藉此,人們可以與“身體不在場的他者”對話,從公共記憶中分隔出自己的私人記憶,同時也重新界定在場與不在場的他者。同時,“社區”或“共同體”牽涉到人們對所歸屬群體以及這種歸屬的意義的敘說,[32]人們也可能通過移動媒體,重構并講述自己的群體歸屬和記憶歸屬,在多種群體及多重身份之間游走。

其次,建立在紀念空間基礎上的、以移動媒介為中介開展的數字化記憶實踐,其公共性是否可能,也是一個有待進一步明確的問題領域。互聯網技術的發展不僅產生了不同形態的社會空間和社會交往,也可能生成網絡個人主義化的個體,使大部分個人與社會團體面對網絡社會中地方和全球系統的分裂,造成社會交往的私人化。[31]傳播媒介的發展,令公共性與共享場所脫鉤,當今的公共領域不斷體現出“被中介的公共性”(mediated publicness)特征。這一形態的公共性日益與實體空間分離,具有“去空間的共時性”(despatialized simultaneity),它日漸受傳播媒介的特征所結構,受到各種社會和技術考量的制約。[33]紀念空間的實體是公共化的,但通過移動媒介中介的交往空間則既可能是公共的,也可能是私人性的。這種公共性的存在可能受到移動媒介的中介,也可能被移動媒介所表征的紀念空間中介,這一點仍然有待于經驗研究的再次考證。但可以確認的是,以簽到為代表的移動媒介實踐確實制造了一個虛擬的“地點”或“場所”,人們通過簽到將自身和紀念空間相關聯,又進一步與其他簽到者相關聯,這種彼此關聯的關系網絡使得人們可以在不同的時空當中繼續通過場所或空間開展公共交往,生成特定意義,并對空間形成可能的公共記憶。

五、結 語

我們正生活在一個去穩定化和去地域化的世界,失衡、流動、疊加、共時和交織以及與之相隨的身份焦慮等成為這個時代的特征。[34]伴隨社會生活所展開的結構性區分,各個維度(不僅是私人相對于公共這個維度)上的邊界都是不確定而且多變的。[35]因此,建立在上述問題的回答之上,我們還可以進一步討論由移動媒介重構的紀念空間的結構性特征,包括其規模(究竟是微觀的如家庭或組織,到相對中觀的如城市,再到相對宏觀的國家和全球)、文化雜合或行動形態的容納程度(從相對單一到多元)、展開于其中的行動的屬性和與之相對應的邊界類型(從相對私人到公共)和不同類型的場所在時間維度上的展開形態和節奏(即構成人的行動得以展開的具體形態)。

但是,上述結構性因素的理想化狀態往往難以同時兼具。移動社交媒介改變了人們在公共領域中聚集和交往的方式,能夠帶來公共空間的信息流動,重新安排社會實踐與空間實踐。但即便如此,公共空間中的社會交往也更多地建立在同質化個體和單一化社群的基礎之上。因此,有學者進一步地在公共空間和私人空間之間提出了“鄰近空間”(parochial space)的概念,認為移動傳播與公共領域在社交媒介的日常使用實踐當中彼此妥協(negotiated)。[36]移動媒介用戶生成的內容不僅是關于場所的,同時也通過場所和空間進行傳播,這些內容形塑著人們之間的關系,并影響著他們對周遭環境的闡釋。但與此同時,人們的表達也愈加分化,并通過個人化的表達,制造和挑戰著場所意義的歷史真實性。[37]那么,理想化的中介空間是否可能存在?如果答案是否定的,那么我們在全局性、多元性、公共性和歷時性之間,又應當如何抉擇?我們至少可以確定的是,作為一種個人化的媒介使用體驗和日常生活實踐,移動媒介的“行走”和簽到在動員基于空間的記憶時,將為鑲嵌在物理空間中的過去與現在打開新的關系,使人們在回顧過去的同時,為當下的體驗帶來新的可能性。

[1]Jones, O., &Garde-Hansen, J.GeographyandMemory:ExplorationsinIdentity,PlaceandBecoming[M]. London, England: Palgrave Macmillan, 2012.

[2]Huyssen, A.TwilightMemories:MarkingTimeinaCultureofAmnesia[M]. New York, NY: Routledge, 1995.

[3]Dickinson, G., Blair, C., &Ott, B.PlacesofPublicMemory:TheRhetoricofMuseumsandMemorials[M]. Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press, 2010.

[4]Olick, J. K.ThePoliticsofRegret:OnCollectiveMemoryandHistoricalResponsibility[M]. New York, NY: Routledge, 2007.

[5]Blair, C. Contemporary U.S. memorial sites as exemplars of rhetoric’s materiality [A]. J. Selzer & S. Crowley.RhetoricalBodies[C].Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1999: 16-57.

[6]Nora, P. Between memory and history: Les lieux de mémoire [J].Representations, 1989(26): 7-24.

[7]O zkul,D., & Humphreys, L. Record and remember: Memory and meaning-making practices through mobile media [J].MobileMedia&Communication, 2015 (3): 351-365.

[8]Hoskins, A. Digital network memory [A]. Erll, A. &Rigney, A. Mediation,RemediationandtheDynamicsofCulturalMemory[C]. Berlin: de Gruyter, 2009: 91-108.

[9]Hoskins, A. Media, memory, metaphor: Remembering and the connective turn [J].Parallax, 2011 (4):19-31.

[10]Frith, J., &Kalin, J. Here, I used to be: Mobile media and practices of place-based digital memory [J].SpaceandCulture, 2016 (1): 43-55.

[11]Soja, E. W. The spatiality of social life: Towards a transformative retheorisation [A]. D. Gregory & J. Urry.SocialRelationsandSpatialStructures[C]. Macmillan Education UK, 1985: 90-127.

[12]Lefebvre, H.TheProductionofSpace[M]. Malden: Blackwell Publishers, 1991:33-39.

[13]Low, S. M. Toward an anthropological theory of space and place [J].Semiotica, 2009(175-1/4): 21-37.

[14]Connerton, P.HowSocietiesRemember[M]. New York, NY: Cambridge University Press, 1989:72-79.

[15]Pink, S., &Mackley, K. L. Saturated and situated: Expanding the meaning of media in the routines of everyday life [J].MediaCulture&Society, 2013(6):677-691.

[16]潘忠黨. “玩轉我的iPhone, 搞掂我的世界!”——探討新傳媒技術應用中的“中介化”和“馴化”[J]. 蘇州大學學報: 哲學社會科學版, 2014(4): 153-162.

[17]deCerteau, M.Thepracticeofeverydaylife[M]. Berkeley, CA: University of California Press, 1984:98.

[18]吳筱玫. 網上行走: Facebook使用者之打卡戰術與地標實踐 [J]. 新聞學研究, 2016(126): 93-131.

[19]吳飛. “空間實踐”與詩意的抵抗——解讀米歇爾·德塞圖的日常生活實踐理論 [J]. 社會學研究, 2009(2): 177-199.

[20]Tuan, Y.Spaceandplace:Theperspectiveofexperience[M]. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1977: 138.

[21]Farman, J.Mobileinterfacetheory:Embodiedspaceandlocativemedia[M]. New York, NY: Routledge, 2012: 87.

[22]Gane, N., & Beer, D.Newmedia:Thekeyconcepts[M].Oxford, England: Berg, 2008: 77-82.

[23]Wilken, R. Mobilizing place: Mobile media, peripatetics, and renegotiation of urban places [J].JournalofUrbanTechnology, 2009(3):39-55.

[24]Lefebvre, H.Rhythmanalysis:Space,TimeandEverydayLife[M]. London: Continuum, 2004: 20-25.

[25]Highmore, B. Cityscapes: Cultural readings in the material and symbolic city [J].TextualPractice,2005 (1): 183-190.

[26]Couldry, N. Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent space of digital storytelling [J].NewMedia&Society,2008 (3): 373-391.

[27]Livingstone, S. On the mediation of everything: ICA presidential address 2008 [J].JournalofCommunication,2009 (1): 1-18.

[28]Silverstone, R. Complicity and collusion in the mediation of everyday life[J].NewLiteraryHistory, 2002 (4): 761-780.

[29]Morley, D., & Silverstone, R. Domestic communication-technologies and meanings [J].MediaCulture&Society, 1990 (1): 31-55.

[30]Beck, U., & Beck-Gernsheim, E.Individualization:InstitutionalizedIndividualismanditsSocialandPoliticalConsequences[M]. London: Sage, 2002: 30.

[31][西]曼紐爾·卡斯特. 網絡社會的崛起 [M]. 夏鑄九等譯.北京: 社會科學文獻出版社, 2006: 10.

[32]Wuthnow, R.Small-townAmerica:FindingCommunity,ShapingtheFuture[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013:136-137.

[33]Thompson, J. B. Shifting boundaries of public and private life [J].TheoryCulture&Society,2011 (28): 49-70.

[34]Morley, D. Belongings place, space and identity in a mediated world [J].EuropeanJournalofCulturalStudies,2001 (4): 425-448.

[35]潘忠黨, 於紅梅. 閾限性與城市空間的潛能——一個重新想象傳播的維度[J]. 開放時代, 2015(3): 140-157.

[36]Humphreys, L. Mobile social networks and urban public space [J].NewMedia&Society, 2010(5):763-778.

[37]Liao, T., & Humphreys, L. Layar-ed places: Using mobile augmented reality totactically reengage, reproduce, and reappropriate public space [J].NewMedia&Society, 2015(9): 1418-1435.

[責任編輯:詹小路]

2015年國家社會科學基金青年項目“懷舊社會學視角下兩岸三地民眾數字化集體記憶與認同重構研究”(15CXW030)的研究成果。

劉于思,女,講師,文學博士。(浙江大學 傳媒與國際文化學院,浙江 杭州,310028)

G206.2

A

1008-6552(2016)05-0041-09