法官員額制的功能分析及其路徑探析

●劉娜

法官員額制的功能分析及其路徑探析

●劉娜

本文通過引用莫頓的功能分析范式對法官員額制功能進行全角度解讀,揭示制度不被預期的潛功能隱患,并分析其產生原因機制,在此基礎上探索一條順應司法規律的員額制路徑——提出審判流程的“環節問責”與權限的“分離設置”。

法官 員額制 功能 審判責任

一、問題引出:法官員額制潛功能初探

(一)現象:員額制遭遇法官離職

2013年11月,十八屆三中全會審議通過《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》,提出“審理者裁判,裁判者負責”等改革任務。之后,十八屆四中全會《決定》再次詳述改革要求,提出建立以審判為中心的司法體制,保障司法機關依法獨立公正行使職權。2014年7月,最高法《四五綱要》明確提出堅持以法官為中心、以服務審判工作為重心的法院人員管理制度,對法官、審判輔助人員和司法行政人員實行分類管理,建立法官員額制;完善法官等級定期晉升機制等。自此,以法官員額制為核心的司法改革進入全面啟動期。

據媒體報道,近年來基層法官流失現象日益嚴重,北上廣深等地最為典型,有人甚至稱為“離職潮”。例如,今年兩會期間,“法官流失”現象被寫入北京市高院工作報告,北京市高院院長慕平介紹近5年來北京法院系統500多人辭職調動離開法院,年流失人員數量還有增加趨勢。離開的法官大部分經驗較豐富,能力較強。①溫薷:《北京高院院長慕平:5年流失500余法官》,載http://roll.sohu.com/20140312/n396449457.shtml,于2015年6月1日訪問。

(二)思考——法官壓力增加等潛功能初見端倪

在問題探討之初,對法官離職解釋之聲最高的莫過于青年法官擔憂員額制按照論資排輩入額,自身前途渺茫而選擇離去,但此解釋過于片面。從經濟學角度來看,關于個人作出決策的基本結論是,人們面臨不同目標之間的交替關系,任何一種行動的成本可以用作放棄的機會來衡量,理性人通過比較邊際成本與邊際收益作出決策,以及人們根據他們所面臨的激勵而改變自己的行為。可見,影響法官作出出走決策的因素除利益考量外,邊際成本更應當引起關注。單純將法官作為一項工作,其成本無外乎工作量和工作壓力,身為法官的成本還有一個重要的原因就是辦案數量增加,責任增大。

二、探索:法官員額制的功能分析

筆者援引社會學家羅伯特·金·默頓提出的功能分析范式,以期撬開法官員額制適用效果的大門。

(一)項目和機制

員額制是將法院人員分為法官、審判輔助人員和司法行政人員三類,根據法院轄區經濟社會發展狀況、人口數、案件數等確定法官數量,對法官在編制限額內實行員額管理的一項人力資源管理機制。以提高法官薪酬,同時實行主審法官責任制。從試點法院來看,法官員額比例均控制在中央政法專項編制39%或33%以下。

(二)功能表達

1.員額制正功能(顯功能)表達

——促進法官職業化和專業化。員額制設計的初衷在于促成法官職業化、專業化、類型化。

——促進司法質量和效率。法院人員分類管理使法院各項事務由專人專職負責,法官負責案件審理,法官助理、書記員負責案件其他事務性和程序性工作,其他工作人員負責案件之外的事務工作,將促進法院各項工作的類別化、程序化和專職化,提升司法服務效率。同時,法官從繁瑣的事務性工作中解脫出來,專注于案件審理和裁判,確保案件質量。

——促進司法公平和公正。體制變革要求“去行政化”,保障法官依法獨立辦案,推行主審法官辦案責任制依法對案件審理全程、全權負責。改變以往“審者不判、判者不審”的怪狀,實現審判權的良性正態運行,從而確保每一起案件的公平公正。

2.員額制反功能(潛功能)表達

——案多人少矛盾未減甚至加劇。目前,我國各地法院普遍存在的“案多人少”矛盾尚未緩解,與改革前各法院“一致”采取擴充審判人員的方式所不同,法官員額制則是要求在現有審判人員分母基礎上,提取一定比例的人數確定主審法官,其他人則不再是法官。根據試點數據,這個分子的比例將會是33%②參見《上海市高級人民法院司法體制改革試點工作實施方案》。或是39%。③試點省份中,廣東省、湖北省和貴州省均稱將通過5年過渡期實現法官比例為39%。雖然改革是要把主審法官從事務性工作中解脫出來,但辦案數量比以前大幅增加,其工作量很難說有所減輕,甚至會是加重。

——主審法官全程負責制④對于案件從送達、庭前證據交換、庭審到筆錄記錄、裁判文書、卷宗裝訂等各個環節出現的問題,均應由法官負責的情況,筆者稱之為“全程負責制”。不公平。與員額制相配套的改革措施——司法責任制,該制度要求主審法官對所辦案件全程、全權負責。無論案件哪一環節出了問題,最終都會落到法官的責任。對法官而言,一方面因所審理的案件量增多導致很多事務性工作不得不交由司法輔助人員完成,另一方面,又要對這些事務性工作承擔責任,但去行政化下的審判團隊中的法官對法官助理、書記員是沒有管理、懲戒權限的,在沒有管理權限的條件下卻要為二者的行為負責,很顯然對法官來說不公平。

——審判團隊“隱性”再行政化矛盾應予重視。改革前法院內部采取的是“庭長-法官-書記員”模式,庭長對庭內法官、書記員進行的是行政管理。而去行政化之后建立的是“主審法官+法官助理+書記員”模式,是以主審法官為核心的審判團隊,由主審法官帶領審判團隊審理案件,審判團隊成員之間理論上是一種分工協作的關系,沒有行政管理權的實質。這里就會產生矛盾,如真正的去行政化,法官的團隊指導、組織和指揮地位必將有所影響,在缺失有效組織力和指揮力的情況下,審判程序將如何嚴謹有序開展?如過于強調法官在團隊中的指導、組織和指揮地位,又如何實現團隊平等分工?是否會出現以主審法官為中心的“隱性”再行政化?這是機制在構建中應慎重的一環。

——未入額的法官積極性受挫。數量上的“縮水”,就必然是一部分人從法官崗位上離去的結果。從各試點法院來看,司法輔助人員多數為30歲左右的年輕人,他們負責在法官指導下,“協助”法官進行各項審判輔助性工作,沒有裁決權,沒有較高的職業保障,還從事“幕后”工作。而按照改革前的路徑,一名新入職的基層法院公務員在從事一到兩年書記員工作后即可以成為一名“助理審判員”,擁有獨立裁判權,還享有法官待遇。前后的反差顯而易見,所以部分助理審判員在轉為司法輔助人員后難免會出現積極性受挫。

三、反思:審判責任的輻射演變與權責異化

(一)審判責任的輻射演變

1.主審法官的司法責任界定

責任在現代漢語中通常有兩種含義:一是分內應做的事,如盡責任;二是沒有做好分內應做的事,因而應當承擔的過失,如追究責任。主審法官責任制所使用的責任也應該具有兩種含義:一是主審法官在審理活動中的職權;二是主審法官在行使審判權過程中違反法律規定或者不當行使職權時,應當承擔的責任。⑤石東洋、劉新秀:《主審法官責任制的理論邏輯與制度設計》,載《太原師范學院學報》2015年第2期。

2.主審法官的應然責任

依據《上海市司法改革試點工作方案》,主審法官的職責是“參加合議庭審判或獨任審判案件及法律規定的其他職責”,按照有權必有責的歸責理論,主審法官對所受理的案件應該只對其審判負責即可。即使“法律規定的其他職責”有所指,也應該是法官所“實質參與”或“有管理權限”才可進而歸責,倘若法官僅僅在訴訟程序上享有訴訟程序指揮權,則即要求其對案件全權負責太歸于苛求,也違背管理學權責一致的原則。

3.審判責任的輻射演變

主審法官責任制讓主審法官成為案件的責任主體無可詬病,但主體不等于全權或全程,審判責任也不等于案件全權負責或全程負責。而現行實行的審判管理責任考核制度貌似將兩者等同,在過去因法院審判輔助人員的稀缺,法官往往需要自己送達、排期、整卷,有的多名法官共用一名書記員,甚至“自審自記”,更談不上法官助理。反正所有工作幾乎都是法官一人完成的,要追究責任也只能找法官,所以審判責任指代案件責任順理成章,久而久之的司法實踐中,我們也漸漸將法律規定的“審判責任”輻射為案件全權負責、全程負責。

(二)權責異化的表現

1.法官案件全程負責的延續

基于傳統的法院審判業務部門的工作模式是案件自立案庭立案分至業務庭,由業務庭庭長將案件分至各承辦法官,也就說自立案后所有流程和工作都是由承辦法官來完成。而員額制所實行的樣本法院仍是延續這種工作形式,所不同的只是承辦法官換成了主審法官,再由主審法官指揮案件工作安排。

2.法官與司法輔助人員權責分工異化

法官案件全程負責的延續導致法官與法官助理、書記員之間不是常態的分工協作的關系,而是指揮與被指揮的關系,二者之間無法達到各司其職,是一種異化的權責再分配。以《上海市司法改革試點工作方案》為例,《方案》僅規定了主審法官、合議庭的辦案責任制和法官懲戒制度,并沒對法官助理、書記員在辦案中的責任及其懲戒作規定。至于主審法官在審判團隊中的主導地位,以及主審法官如何行使其對團隊其他成員的指導和管理更沒有做規定。

3.庭長與主審法官、合議庭關系未厘清

從試點法院運行來看,由主審法官、合議庭行使審判權,庭長行使審判管理權和審判監督權即成規則,分工貌似合理有序,但卻將人員管理遺漏。或許,試點法院認為主審法官指揮法官助理、書記員共同完成案件裁判,主審法官即具有對法官助理、書記員的工作調配和管理權,但對此筆者持否定觀點,因為這非但沒有正確定位庭長與主審法官、合議庭關系,且容易形成審判團隊的行政化。

4.審判長職權配置的異化

賦予審判長對審判團隊管理權,容易形成審判團隊成員之間權責關系不平等以及合議庭成員對審判長過多依賴,影響合議庭依法獨立行使審判權,也制約合議庭成員抵抗內部行政干預能力,有造成“審判長行政化的風險”。⑥杜豫蘇、何育凱:《明晰權力邊界:審判權內部運行機制改革路徑探索》,載《司法體制改革與民商事法律適用問題研究》,第223頁。

四、路徑:責任的“對號入座”與權限的“分離配置”

(一)環節問責——責任的“對號入座”

1.人員分類縱向管理

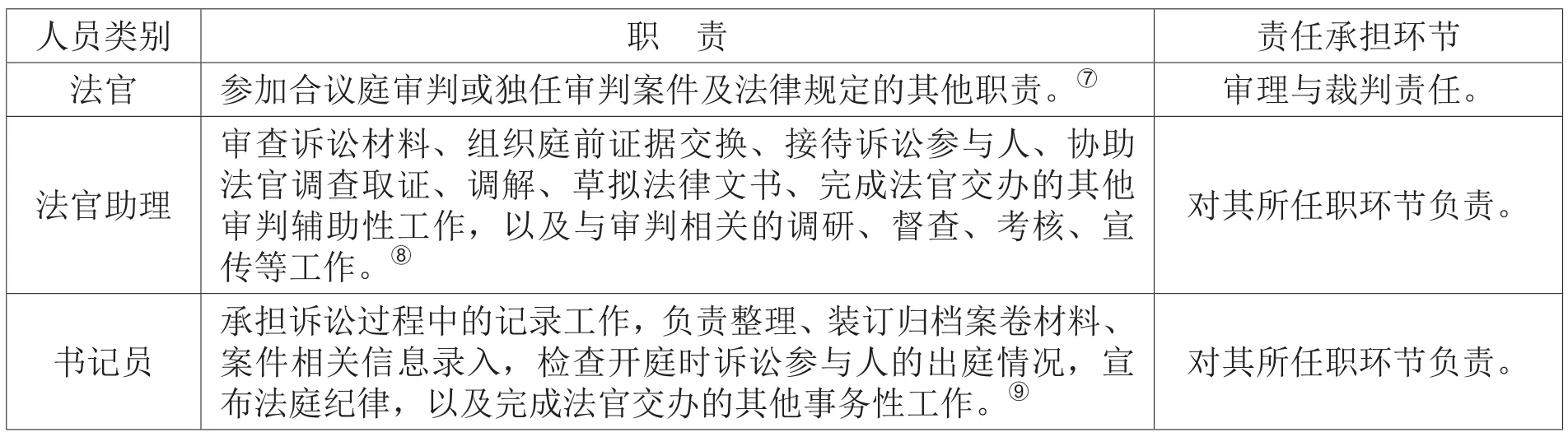

筆者建議建立法官、法官助理和書記員的單獨職務序列,嚴格劃分類別,三類人員按照獨自的序列縱向管理。法官、法官助理和書記員分別有獨立的任職、選任、職責、考核、晉升、獎懲規定和程序,各類人員之間不是管理和被管理的關系,而是有著不同分工、各司其職、各負其責的關系。

2.隸屬獨立管理機構

將三類人員歸類不同的管理機構,如法官管理處、法官助理管理處、書記員管理處,實行不同的管理方法、培訓機構、培訓方式、晉升標準和模式。依然沿用現行“集中管理、分散使用”的管理模式,由各管理處對各類人員實行統一管理、調度、考核、培訓,按照審判工作的規律和特點,結合崗位設置,把各類人員合理安排到各個業務庭。

3.變法官全程負責為環節問責

首先,設立大前提——明確案件審理流程,如送達、組織庭前證據交換、接待訴訟參與人、庭審、(法官依職權)調查取證、調解、撰寫法律文書、結案、紙質卷宗整理、電子卷宗錄入等工作;明確規定法官、法官助理和書記員的各崗位職責,如法官負責案件審理和判決書撰寫。

其次,設立小前提——劃分各環節責任,并將這些環節包產到實施的具體人員,按崗定責。

最后,欲達目標——變主審法官案件全程負責制為案件環節問責,法官、法官助理、書記員對其所參與的環節承擔相應責任。誰的環節出了問題由誰負責,不是從案件分到承辦人手中后就由承辦法官對案件負責到底。例如,當案件因主審法官或合議庭適用法律錯誤導致的裁判不當,依法追究主審法官或合議庭的責任。當案件送達程序不合法,則追究相應法官助理或書記員的責任。

歸責體系圖示:

結論,欲達效果——真正意義上的權責明晰、權責統一、管理有序的司法權力運行機制。

4.強化責任約束,實現效率和公正的價值統一

于法官而言,可以真正從事務性工作中解脫出來。環節問責讓審判團隊成員都有了約束性和自律性。

于審判輔助人員而言,是選拔、獎懲、晉升的重要依據。實行環節問責后,將司法輔助人員工作中的責任問題記錄在案,作為其選拔、獎懲、晉升的重要依據,符合評價的科學性。

于法院而言,有利于建立司法公信力。對環節問責就是要保證案件的每一個程序都是合法、公正,無瑕疵的,司法公信力才能經受住群眾的檢驗。

5.審判權運行管理機制的“扁平化”和“單向化”

所謂“扁平化”,就是在法官等人員充足、收案量多的中、基層法院,嘗試推行“大庭制”,審判業務庭涵蓋數個合議庭,主審法官和合議庭獨立行使審判權。所謂“單向化”,就是案件在立案庭實行隨機分案,進入業務庭后除主審法官、合議庭負責對案件的審理和裁判外,由庭長安排送達人員(司法輔助人員)排期送達、書記員整卷等事務性工作。庭長負責審判管理權、監督權和司法輔助人員的工作指揮和調度。

(二)界定權限——權限的“分離配置”

1.審判權為三權中心

審判權由主審法官帶領的審判團隊行使,負責審理全院所有案件,形成公正高效的審判權運行機制,主審法官、合議庭、審判委員會等審判組織依法獨立發揮法定的審判權限,不受任何個人和組織的干預。法官可以通過對法官助理、書記員工作的指導和評價打分來實現其團隊主導地位,該評價分數是法官助理、書記員選拔、獎懲、晉升的重要依據。筆者還認為有必要建立一定數額的團隊資金作為獎懲基金,團隊資金由各主審法官自由支配,主要用于年終按照團隊成員的工作質量、數量等發放給各成員。

2.院長、庭長的審判管理權

審判管理權由審判管理辦公室集中行使,院長、庭長、審判長分別負責分管部門、審判庭、審判團隊的部分審判管理事務。其中,院長通過審判管理辦公室從宏觀方面掌握全院的案件質效,進行程序性和實體性監督;庭長通過月度報表掌握庭室各審判團隊的案件質效,進行程序性監督;作為審判權運行的獨立操作者——審判長對其審判團隊案件質效的實時管理與監督責任更不在話下。

3.行政權不得越界

行政管理權由行政管理部門集中行使,院長、副院長、庭長分別負責全院、分管部門、審判庭的行政事務,但不能干預審判權的獨立行使。

4.庭長對司法輔助人員工作的支配和調度

在實行“單向化”的審判權運行模式下,庭長對庭室內司法輔助人員的工作負責支配和調度,支配和調度的向度應以審判質效為方向,如送達人員的送達效率與規范;書記員的記錄與整卷規范等。通過日常工作支配,結合法官的定期評價,庭長負責對司法輔助人員的勤、績、廉等監督和考核。

(作者單位:日照市中級人民法院)

責任編校:劉曉華