解放戰爭時期西南小縣城的資訊來源——以民國《平彝簡報》為例

■溫培匯

檔案背后

解放戰爭時期西南小縣城的資訊來源——以民國《平彝簡報》為例

■溫培匯

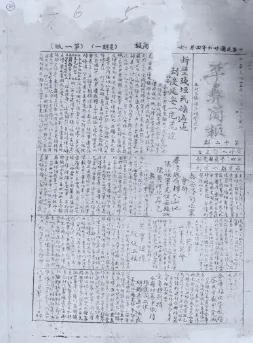

云南省曲靖市富源縣地處滇黔交界,是內地通向云南的東大門,素有“滇南勝境”之稱。富源縣舊名平彝(夷)縣,1954年改名富源。由于地處西南,偏安一隅,少受戰亂之害,因此不少檔案文獻得以保存。筆者工作的縣檔案館藏有不少民國時期,甚至是晚清的檔案資料,這些文獻對后人解讀這一歷史時期的人、事彌足珍貴。偶然機會,筆者翻閱了國民黨平彝縣黨部卷宗,其中有一卷主要收錄《平彝簡報》。《簡報》乃抗戰勝利后由國民黨縣黨部主辦,每星期一出刊,為周刊(偶有因特殊原因停刊)。《簡報》為手寫體,主要摘抄國民政府中央通訊社報道之最新消息,以及本地新聞。本文選取其中1947年4月7日、21日兩期內容,介紹當時國民政府如何宣傳國民黨軍進入延安以及丑化延安的歷史。

1946年6月,在全國人民取得抗戰勝利不到一年之后,蔣介石迫不及待要解決共產黨問題。其動用了203個師,430萬軍隊全面進攻共產黨領導的解放區,到1947年2月,在解放軍的抗擊下,國民黨軍不僅沒有占到便宜,反而失去了67個旅。為盡快消除心頭大患,蔣介石命令胡宗南進攻共產黨指揮中樞——延安。1947年3月11日,胡宗南親率6個師15個旅約15萬兵力,突襲延安,以達到從根本上打垮共產黨之目的。

面對來勢洶洶的敵軍,當時負責延安守衛的西北野戰軍只有6個旅,不到2.5萬人,平均一支槍還不到10發子彈,而敵軍卻是蔣介石軍隊中裝備最好的部隊。面對這樣的不利局面,毛澤東等中央領導人決定主動撤出延安。3月18日,黨中央撤離延安,并執行“堅壁清野”政策,使國民黨軍得不到及時補給。占據延安的國民黨軍并沒有討到好處,相反卻在接下來一年的時間里被彭德懷指揮的解放軍各個擊潰,解放軍三戰三捷,并于1948年4月21日收復延安。在剛占領延安期間,國民黨掌握的各大報紙大肆夸大國軍功績,并極力詆毀延安民生狀況,丑化解放軍及中共中央領導人。本文所見之《平彝簡報》所轉載國軍占領延安信息即在國民黨軍剛占領延安不久。

1947年4月7日的《平彝簡報》整版都是關于國民黨軍節節勝利之捷報及占領延安的新聞。正文第一篇文章轉自“中央社西安電”,標題為《斷壁殘垣、瓦礫遍地,劫后延安一片荒涼》。文中描述被國軍占領的延安一片殘垣斷壁,不過毛澤東、朱德等重要領導人的住所還得以保留,僅“毛澤東富麗堂皇之私宅,與朱德之總部而已”。延安當時領導人也居住于窯洞之中,如何能富麗堂皇?電文緊隨還舉出一“實例”,稱有一農民,其窯洞頹廢不堪,對共產黨敢怒不敢言,國軍進入延安乃解救其于水火。又以一姓“盛”之人的口吻,敘述其在占領延安后進入延安之見聞,文字間充滿各種污蔑之詞:

“延安原來縣城,已為共黨拆毀,因共軍初鼠至延安時,當地民眾對彼等作為深表反對,擬閉城拒之,致觸毛朱之怒,遂下令將縣城扒平,驅民眾于四郊,今除城門兩座仍峙立外,留一片瓦礫,毫無所存。延安之新機場在寶塔山下,共軍潰逃時,已予破壞,場內埋置地雷甚多。”

所謂共軍扒平縣城,實乃無中生有。實際上,早在1938年日軍飛機空襲延安時,筑有圍墻的延安城即被炸成一片瓦礫,此后延安開始挖掘窯洞,以容納醫院、大學、報社和培訓學校。

該電文繼續說道:

“至共黨新辟之新市區,公路坡陡,坎坷難行,路旁土窯相連,多已殘破,實無建設可言,獨‘總部交際處’、‘邊區政府’、‘邊區銀行’其皆系以磚石修筑之窯洞或巨廈。在陜北可稱相當堂皇。其‘總部交際處’,并置舞場等設備,此系當日共黨招待外賓之所,共黨之重要機關,及其首腦住宅,均在延水北岸。河下架橋,但已傾斜,車輛往來須由河中駛過,朱德之總部較近,距市區四里,修建極佳。‘總部’后院即朱德住宅。毛澤東住王家坪,距市區十里,其住所為延安唯一之富麗建筑物,備極奢侈,屋前有圖書館、中央大禮堂、舞廳、劇院等巨大建筑,惟圖書館于其逃走時,被火焚毀,今僅斷壁殘垣矣。”

1944-1947年,為促成國共合作,美軍組成觀察小組進入延安。在延安的美國觀察團所見到的延安官兵關系、軍民關系、干群關系一如魚水,平等融洽。位居黨政軍最高層的領袖人物毛澤東、朱德、周恩來、彭德懷,衣食住行,如普通軍民一樣簡樸,無任何特殊之處。在他們周圍和在八路軍總部竟然見不到一個崗哨、一個衛兵。高級領導人居住處或稍體面些,但富麗堂皇卻是怎么也談不上的。

在1947年4月21日的《簡報》,頭版同樣刊發多篇與延安有關之文章,其中一篇大標題標為“劫后延安簡訊”之文章,子標題為:《鴉片遍野,猶如冬麥;偽鈔充斥,數字驚人》,文章篇幅雖不長,但其筆下的延安完全呈民生凋敝、死氣沉沉之景象,其部分文字如下:

“國軍進駐延安后,黨即展開一切撫慰工作。此間截獲在該地工作之某某來信,述及延安最近情況如下:余自隨軍進住延安以后,目擊共軍潰退,抱頭鼠竄,此為子弟兵團及人民武力,紛紛自動向國軍投誠,甘泉至延安八十華里,兩旁大山滿種鴉片,苗二三寸,仿如冬麥。國軍政工人員除勸導民眾鏟除外,并告以政府本寬大無懷,不究既往之意旨。”電文中所稱滿山都是鴉片,猶如冬麥,也為抹黑而刻意編造的“事實”。早在1937年,斯諾考察延安時就稱陜北已經根除了鴉片種植,“陜北已經徹底消滅了鴉片,這是個杰出的成就。事實上,我一進蘇區以后就沒有看到過什么罌粟的影子。”當時的邊區政府對鴉片種植管理十分嚴格,先后制定頒布了《陜甘寧邊區禁煙毒條例(草案)》《陜甘寧邊區查獲鴉片毒品暫行辦法》《陜甘寧邊區查緝毒品辦法》等,要求所有民眾嚴禁種植鴉片煙苗,嚴禁販買或吸食煙毒,對于包庇他人種植、販運、吸食者均按違法行為論處。邊區政府采取廣泛發動群眾力量來推動禁煙運動的方法,使禁毒不僅是一項政令,更成為人民群眾生活的主題。因此,國民黨政府宣傳中稱山上“滿種鴉片”的情況是不可能存在的。

此外,報道中對邊區財政情況也頗多微詞:“此間感覺最為頭疼者為‘光華商店兌換券’,‘陜甘寧邊區銀行’,及‘抗大軍用票’之三種共軍偽鈔,數目字之多,按可靠方面消息,數目達十個券以上。該地區財富早于五年前為共黨剝削凈盡。為政府下令禁止供用,其會影響邊區民眾之財富。”文章以諷刺口吻質問“自稱豐衣足食之‘陜甘寧邊區’,竟無一生活得富裕的。”并對當時所謂之疾苦民生極盡渲染:“市場內除共軍合作社外,老百姓只皆經營小販。當此寒村,延安四圍積雪,農民拾牛馬糞以作燃料。十三歲小姑娘無褲子穿,躲在土炕上不敢外出,飯必小米干苦菜,鹽多鹹性,至難入口,農民所用之耕田土地,均為‘邊區政府’所公有。此即為共軍首都之豐衣足食也!?”

文章中不忘攻擊、污蔑延安夫妻制度,宣稱共產黨實行一妻多夫,明顯是不實報道,其稱:“延安在共軍盤踞時代,一妻多夫,號稱‘打游擊’。兩人或三人共娶一妻,稱為‘農民革命’。”帶有極強丑化性質,定非實地所見所聞,而乃臆想之結果。斯諾早在《紅星照耀中國》中即稱:“關于‘共妻’和‘婦女國有化’的謠言,一望而知是荒謬可笑的,不屑一駁。”而實際上,早在《中華蘇維埃共和國婚姻法》(一九三六年七月保安重印)中即已經很清楚地規定了蘇區夫妻雙方的權利與義務,不存在所謂共妻的謬論。婚姻十分尊重夫妻雙方意愿,禁止買賣妻妾及包辦婚姻,還禁止婆婆虐待媳婦。結婚必須取得雙方同意,婚齡提高到男子二十歲,女子十八,禁止彩禮,到縣、市、村蘇維埃登記結婚的,發給一份結婚證書,不收取任何費用等。很明顯,共產黨治理下的紅色政權區,在婚姻理念上是極民主與先進的,所謂一妻多夫更是無稽之談。

在丑化解放軍之余,電文中不忘頌揚國軍與百姓之關系和諧,“當國軍路過鄉村時,鄉民并不畏懼,取開水以給國軍,狀至親切。”并稱“延安之東南方,發現有乞丐百余人,向國軍求乞,并于窯洞中發現共軍土娼二十余人,‘朱毛’自夸延安無乞丐,無私娼,這個西洋鏡已不揭自穿。”抹黑意圖明顯。同樣在斯諾考察報告中,斯諾見到的情形卻是這樣的:“乞丐和失業的確象共產黨所說的那樣被‘消滅’了。我在紅區旅行期間沒有看到過一個乞丐。纏足和溺嬰是犯法的,奴婢和賣淫已經絕跡,一妻多夫或一夫多妻都遭到禁止。”

由于有這樣的一些不實報道,為解放軍解放全國過程中增加了不少麻煩,一些不明真相的民眾由于偏信國民政府之宣傳,從內心中生出懼怕、抗拒心理。隨著歷史洪流的推進,一些往事也漸漸被人們遺忘。每當有后人在這些陳舊的檔案中翻出這些文獻,仍不免讓人生出許多遐想。只是我們需要清楚的是,文字等文檔保留下的“歷史事實”,并非完全是事實真相。不同時代,出于各種目的,我們后人所見的文獻資料也有其獨特的時代烙印。《平彝簡報》僅僅只在解放戰爭期間刊行,說是刊行也有些勉強,從檔案保留的原件看,《簡報》乃人工抄寫,因此可能流行面不廣。但我們仍可以從這樣的一份縣級報紙中獲知當時地處西南邊疆的小縣城,是如何在國民政府管控下進行新聞報道與政策宣傳的。

(作者單位:云南省曲靖市富源縣檔案館)