西夏時期重修莫高窟第61窟原因分析

朱生云

(1.陜西師范大學 美術學院,陜西 西安 710119;2.敦煌研究院 網絡中心,甘肅 敦煌 736200)

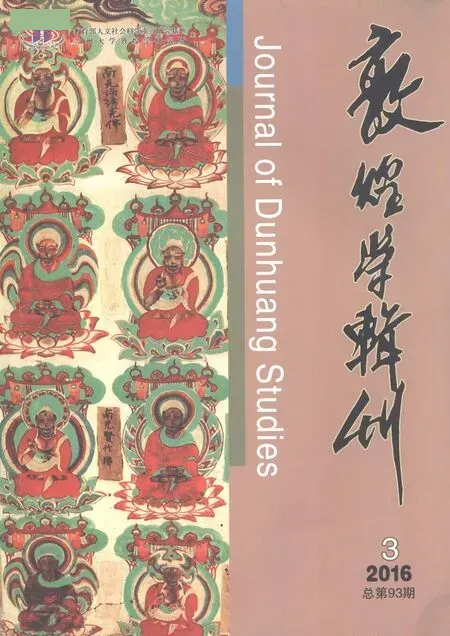

莫高窟第61窟(圖1)是五代敦煌歸義軍節度使曹元忠主持修建的功德窟,該窟主室西壁通壁繪制巨幅五臺山圖,中心佛壇上原有騎獅文殊菩薩及眷屬塑像(已毀),因此也被稱為“文殊堂”,是文殊五臺山信仰在敦煌流行的重要見證。

此窟歷來備受學者關注。早在1951年,宿白先生就對該窟的五臺山圖做過系統研究,指出“它不僅給五臺山歷史補充了好多空白,并且又給我國建筑史、藝術史、佛教史和當時的服飾習尚等各個方面提供了新的史料”*宿白《敦煌莫高窟中的“五臺山圖”》,《文物參考資料》1951年第5期,第49頁。。杜斗城先生認為,此圖把華北的五臺山再現到敦煌莫高窟,以滿足“祈福”和“巡禮”的需要。*杜斗城《敦煌五臺山文獻校錄研究》,太原:山西人民出版社,1991年,第123頁。趙聲良先生從文殊信仰與五臺山圖、五臺山圖內容考釋、五臺山圖的性質和意義、五臺山圖的藝術特色四個方面對該圖進行了全面的考察。*趙聲良《莫高窟第61窟五臺山圖研究》,《敦煌研究》1993年第4期,第88-107頁。賴鵬舉先生則提出了莫高窟第61窟是“五臺山文殊道場”的觀點[注]賴鵬舉《由敦煌莫高窟第61窟看五臺山文殊道場的形成》(未刊稿),“2002年海峽兩岸研究生敦煌石窟考察活動”資料。,沙武田先生進一步認為:“作為曹氏歸義軍第四任節度使曹元忠的功德窟的‘文殊堂’,是當時敦煌的‘五臺山’,又是敦煌人們禮拜文殊菩薩的‘五臺山文殊道場’”[注]沙武田、梁紅《莫高窟第61窟中心佛壇為繪塑結合“新樣文殊變”試考》,云岡研究院編《云岡國際學術研討會論文集(研究卷)》,北京:文物出版社,2005年,第456頁。。公維章先生對該五臺山圖的創作年代進行了考察,認為以往諸家學者以《廣清涼傳》卷下記載的湖南楚王于947年送貢五臺山的記載而判定莫高窟第61窟五臺山圖的創作年代為947年或該年之后的結論是不可靠的,并得出其創作年代應為943年至947年之間的農歷四、五月份。[注]公維章《敦煌莫高窟第61窟〈五臺山圖〉的創作年代》,《敦煌學輯刊》2010年第1期,第98頁。

圖1 莫高窟第61窟主室(敦煌研究院提供)

關于該窟甬道壁畫的重修時代,敦煌研究院編《敦煌石窟內容總錄》將其斷定為元代[注]敦煌研究院編《敦煌石窟內容總錄》,北京:文物出版社,1996年,第26頁。。宿白先生《敦煌莫高窟密教遺跡札記(下)》根據至正八年(1348)《莫高窟六字真言碣》碑文記載,認為是元代速來蠻重修皇慶寺時重繪。[注]宿白《敦煌莫高窟密教遺跡札記》,《中國石窟寺研究》,北京:文物出版社,1996年,第309頁。宿白先生的年代斷定被學術界大量引用,廣見于有關介紹、說明或研究莫高窟第61窟甬道內容的圖錄、資料或文章中。然而,對于該甬道壁畫的年代問題,學術界歷來有不同的看法。伯希和《伯希和敦煌石窟筆記》認為該窟甬道壁畫中的題記和僧人當屬西夏時代,只是一些裝飾畫可能會晚一些。[注][法]伯希和著,耿昇、唐健賓譯《伯希和敦煌石窟筆記》,蘭州:甘肅教育出版社,1993年,第200頁。劉玉權先生《西夏時期的瓜、沙二州》一文認為此壁畫“按人物造型、衣冠服飾以及藝術風格,大約屬于西夏晚期抑或元代初期的作品”[注]劉玉權《西夏時期的瓜、沙二州》,《敦煌學輯刊》,1981年,第105頁。。趙聲良先生《莫高窟第61窟熾盛光佛圖》一文認為“此壁畫帶有明顯的西夏風格特征”[注]趙聲良《莫高窟第61窟熾盛光佛圖》,《西域研究》1993年第4期,第64頁。。關友惠先生《敦煌石窟全集·圖案卷》將該甬道壁畫直接定為西夏時期[注]關友惠《敦煌石窟全集·圖案卷》,香港:商務印書館,2003年,第232頁。,而在《敦煌宋西夏石窟壁畫裝飾風格及其相關的問題》一文中關先生也認為“從第61窟甬道壁畫題材、藝術風格來看,也不應該是元末所繪……甬道南壁繪‘熾盛光佛’……這是西夏盛行的題材”[注]關友惠《敦煌宋西夏石窟壁畫裝飾風格及其相關的問題》,敦煌研究院編《2004年石窟研究國際學術會論文集(下)》,上海:上海古籍出版社,2006年,第1110-1141頁。。隨著近年研究的不斷推進,對該窟甬道壁畫的繪制年代有了更為清楚的認識。沙武田先生《莫高窟第61窟甬道壁畫繪于西夏時代考》一文,從莫高窟皇慶寺及相關問題、第61窟前上層殿堂遺址的時代、供養人畫像的分析、壁畫內容、繪畫風格、西夏、元代莫高窟建窟史實幾個方面深入展開討論,從不同角度揭示了第61窟甬道壁畫繪制的歷史,最終確定該甬道壁畫確為西夏時期繪制。[注]沙武田《莫高窟第61窟甬道壁畫繪于西夏時代考》,《西北第二民族學院學報》2006年第3期,第57-62頁。

由以往的研究可見,本窟的五臺山圖與文殊堂的意義一直以來都是學界關注的焦點,對于甬道的重修時代和內容也有學者關注。此窟甬道部分經過后代重修,與那些被后代大面積重繪壁畫的洞窟相比,第61窟重修時似乎特意保存了主室五代文殊堂的原貌,在甬道部分繪制了新題材“熾盛光佛變相”,這種安排似乎不是隨意之舉,相反恰恰是經過了精心選擇、慎重考慮、縝密安排的。這種重修的方式成為莫高窟第61窟研究中值得探討的一個問題。然而,西夏為什么如此重視第61窟,并且在該窟甬道繪制了前所未有的全新題材?筆者比較認同甬道壁畫屬于西夏時代的觀點,并在這個基礎上嘗試對莫高窟第61窟的重修原因進行分析。

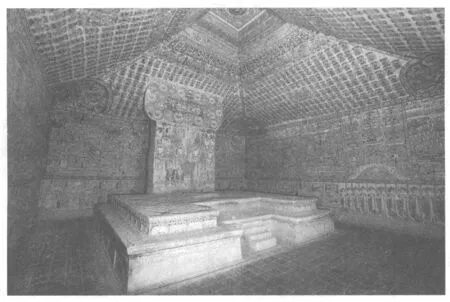

一、第61窟重修內容與現象

莫高窟第61窟主室現存內容保持了五代時期的原貌,甬道壁畫為西夏時期重新繪制。此窟甬道為盝形頂,頂部中央繪平棋球璐紋圖案,兩披繪瓔珞垂幔。南北兩壁下部壁畫已損毀,只余上面大半部分。南壁中央繪熾盛光佛一鋪(圖2),熾盛光佛結跏趺坐于雙輪車上,右手食指頂一金輪,左手禪定印,車尾插龍紋旌旗,周圍金、木、水、火、土、日、月、計都、羅睺等眾曜星官簇擁。畫面上部繪二十八宿像,現存五組,每組四身,均作文官裝束,雙手持笏板,人物沒有明顯的特征,因而無法確定具體身份。彩云中還穿插繪制了黃道十二宮,現存十宮。西端繪掃灑尼供養像一身,旁有漢文與西夏文對照題記:“掃灑尼姑播盃氏愿月明像”[注]敦煌研究院編《敦煌莫高窟供養人題記》,北京:文物出版社,1986年,第21頁。。北壁中央繪一人物,[注]該中央人物《敦煌莫高窟供養人題記》記為熾盛光佛,然而仔細觀察可知該人物并非熾盛光佛,似乎是一世俗人物。頭頂華蓋,亦為乘車前行狀態,方向與南壁一致。主尊前方繪眾曜星官,僅存四身,上方云中繪眾星宿、十二宮。二十八宿現存五組,每組四身,均作文官裝扮,雙手持笏板,與南壁類似。黃道十二宮現存九宮,南北兩壁互補,黃道十二宮完整呈現。主尊后方繪十二身西夏助緣僧像,像側有漢文與西夏文對照題記。

圖2 第61窟甬道南壁熾盛光佛變相(敦煌研究院提供)

通過觀察該洞窟,我們注意到一些有趣的現象:第61窟在重修時完整地保存了主室文殊堂的五代原貌,未做任何改動,而在甬道部分重新繪制了前所未有的全新題材——熾盛光佛變相,這種做法應與西夏時期流行的佛教信仰密切相關,而保留主室的供養人以及在甬道繪制西夏時期供養人也反映了西夏時期重修此窟的功德觀念,重修似乎變成了延續與繼承。這些都是有必要進一步探討的問題。

二、西夏的文殊五臺山信仰與重修第61窟的選擇

西夏人信仰佛教由來已久,早在西夏立國之前的德明時期,佛教就已經在其地得到傳播和發展。[注]史金波《西夏佛教史略》,銀川:寧夏人民出版社,1988年,第23頁。元昊建立西夏以后,更是大力提倡,使佛教在西夏境內更加繁榮。西夏統治時期,文殊信仰流行,尤其是文殊信仰所具有的護國、護王功能,對西夏統治者具有巨大的吸引力。五臺山是中國佛教四大名山之一,作為文殊菩薩的道場,自然也成為西夏統治者和佛教徒崇拜的對象。據歷史文獻記載,西夏曾多次派遣使者前往五臺山朝拜,《宋史·夏國傳》載:“[景德四年]五月,母罔氏薨……及葬,請修供五臺山十寺,乃遣閣門祗候袁瑀為致祭使,護送所供物至山”、“宋寶元元年,表遣使詣五臺山供佛寶,欲窺河東道路”[注]《宋史》卷485《夏國傳》,北京:中華書局,1977年,第13990、13995頁。,表明西夏統治者對五臺山十分重視。1038年,元昊建立西夏,脫宋自立。此后,夏宋對峙,常年處于戰爭狀態,使得西夏統治者無法再朝拜五臺山,西夏僧徒前往五臺山朝拜困難重重。在這種情況之下,西夏統治者效法遼朝、朝鮮和日本將五臺山移入本境的做法,依照五臺山寺廟的樣式,在賀蘭山中修文殊殿[注][明]朱旃《寧夏志》,吳忠禮《寧夏志箋證》,銀川:寧夏人民出版社,1996年,第96頁。、清涼寺,營建西夏的五臺山。《西夏紀事本末》所載《西夏地形圖》中,在賀蘭山內記有“五臺山寺”[注][清]張鑒《西夏紀事本末》,蘭州:甘肅文化出版社,1998年,第12-13頁。,西夏僧人所編《密咒圓因往生集》前的題款記,有“北五臺山清涼寺出家提點沙門慧真編集”[注]《大正藏》第46冊,第1007頁。。莫高窟第444窟窟檐門南北柱上西夏時期的墨書漢文題記載:“北五臺山大清涼寺僧沙□□光寺主……”[注]敦煌研究院編《敦煌莫高窟供養人題記》,第168頁。。史金波先生認為,這個大清涼寺所在地北五臺山,應該就是賀蘭山五臺山寺廟群的一部分。而楊富學先生則認為該“大清涼寺”應該視作賀蘭山北五臺山寺的概稱。[注]楊富學《西夏五臺山信仰斟議》,《西夏研究》2010年第1期,第16頁。無論如何,多次遣使朝覲五臺山佛教圣地,以及在西夏境內修建北五臺山的史實,說明西夏時期五臺山信仰十分流行,五臺山已經成為西夏佛教信仰中的圣山,在西夏享有崇高的地位。

文殊信仰在敦煌流行已久,唐代敦煌石窟文殊變與普賢變多對稱出現在洞窟西壁龕外,這種形式一直延續至元代,成為敦煌石窟中一種重要的造像形式。《華嚴經》是文殊菩薩信仰的重要經典依據,在莫高窟北區B53號洞窟發現的西夏文刻本《大方廣佛華嚴經》的封面上就有西夏文楷書“大方廣佛華嚴經契卷第三(鐵)”。據統計,敦煌石窟中現存有文殊變132鋪,僅西夏時期就有23鋪,其中莫高窟18鋪,榆林窟2鋪,東千佛洞1鋪,五個廟2鋪,占到總數27.3%。文殊變和普賢變題材的壁畫在西夏統治時期的敦煌石窟中大量出現,說明文殊五臺山信仰在西夏統治的敦煌地區一樣十分流行。

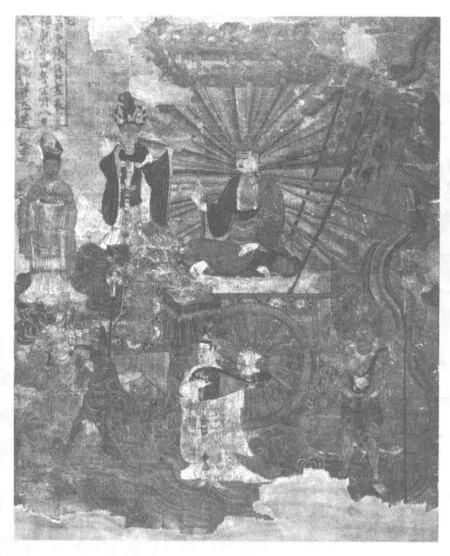

第61窟主室西壁的巨幅五臺山圖(圖3)是這類題材當中面積最大,內容最為詳盡的一鋪。主室中央佛床上原有騎獅文殊菩薩及眷屬隨從塑像,結合西壁的五臺山全圖,被認為是敦煌的“五臺山”和“五臺山文殊道場”[注]沙武田、梁紅《莫高窟第61窟中心佛壇為繪塑結合“新樣文殊變”試考》,云岡研究院編《云岡國際學術研討會論文集(研究卷)》,第456頁。,是文殊五臺山信仰在敦煌地區最為重要的活動中心,這與西夏的文殊五臺山信仰不謀而合。

西夏選擇重修第61窟,完整地保留了主室的原貌不做改動,僅僅重繪了甬道壁畫,巧妙地保存了原有的題材并加以利用,使該窟作為文殊信仰的重要場所在西夏時期繼續發揮作用,也是西夏人五臺山信仰在敦煌的具體表現。在維護文殊五臺山信仰的前提下,西夏又將當時盛行的熾盛光佛經變引入洞窟,體現了西夏的熾盛光佛信仰,也反映出莫高窟晚期藝術的特色。

圖3 莫高窟第61窟五臺山全圖(敦煌研究院提供)

三、西夏的熾盛光佛信仰及在敦煌的出現

熾盛光佛信仰以宗教儀式和祭獻的方式,試圖排除或削弱星界的有害影響,以消災祈福為中心,在唐宋之際日漸流行,并成為晚唐五代密教發展中的一個重要部分。與熾盛光佛有關的佛經主要有:不空譯《熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經》、《文殊師利及諸仙所說吉兇日善惡宿曜經》、《大圣妙吉祥菩薩說除災教令法輪》、唐金俱咤譯《七曜攘災決》,以及根據一行思想而編的《梵天火羅九曜》等。另有唐代譯《佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經》,內容與《熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經》基本一致。這些佛經內容主要是通過宗教儀式來排除和削弱星宿帶來的有害影響,達到攘災祈福的目的。比如《佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經》記載,于清凈處設道場,誦持熾盛光佛咒言,能祛除金、木、水、火、土等星宿帶來的災難,經云:“受持讀誦此陀羅尼者,能成就八萬種吉祥事,能除滅八萬種不吉祥事”[注]《大正藏》第19冊,第337-338頁。。而《大圣妙吉祥菩薩說除災教令法輪》(即熾盛光佛儀軌)則進一步描述了描畫熾盛光曼荼羅及祈禱方法。可以說,消災避禍求吉祥是供奉熾盛光佛的主要目的。

關于熾盛光佛變相,孟嗣徽先生曾作過系統的梳理和研究[注]孟嗣徽《熾盛光佛變相圖像研究》,《敦煌吐魯番研究》第2卷,北京:北京大學出版社,1997年,第101-148頁。。根據孟先生的統計,中古時期熾盛光佛變相現存于國內外者約有13幅,再加上榆林窟晚唐第35窟前室西壁的一鋪熾盛光佛壁畫和俄藏Д.x1390《大威德熾盛光消災吉祥陀羅尼》版畫,則目前所知的熾盛光佛圖像共有16幅(見表1)。

表1目前所知熾盛光佛圖像統計

從表1可知,在現存的15幅熾盛光佛圖像當中,僅出自敦煌的就有7幅之多,相較其他地區而言數量上占了很大比例。若從這些熾盛光佛圖像的時間而論,最早也是出現于敦煌地區,其中藏經洞出土的絹畫P.3995《熾盛光佛與諸曜星官圖》和Stein painting.31《熾盛光佛與五星圖》均為晚唐作品,而Stein painting.31《熾盛光佛與五星圖》(圖4)絹畫有確切的唐乾寧四年(897)的紀年[注]《西域美術》第1卷,東京:講談社,1982年,圖版27,第321頁。,表明至少到了晚唐張氏歸義軍時期,熾盛光佛信仰與圖像已經在敦煌地區較為流行。

今寧夏自治區和內蒙古額濟納黑水城地區歷史上是西夏統治的區域,也是西夏佛事活動的主要地區。寧夏宏佛塔出土的2件《熾盛光佛與十一曜星宿圖》絹畫和黑水城發現的1件《熾盛光佛與諸曜圖》絹畫,反映了熾盛光佛信仰與圖像在西夏境內的盛行和流傳的情況。肅北五個廟石窟第1窟為西夏重修,該窟東壁存熾盛光佛變一鋪(圖5),也說明西夏境內流行的熾盛光佛變相傳到了河西敦煌一帶,即西夏統治的最西邊。晚唐時期熾盛光佛圖像在敦煌的存在與流行,為西夏時期同類題材在洞窟中的繪制提供了藝術淵源關系,加上西夏的熾盛光佛信仰和西夏時期熾盛光佛圖像的流行,為莫高窟西夏時期的壁畫中出現這一題材提供了合理的依據。

圖4 S.P.31唐乾寧九年《熾盛光佛與五星圖》絹畫(采自《西域美術》)

圖5 肅北五個廟第1窟東壁熾盛光佛與二十八宿(敦煌研究院提供)

此外,佛經和文獻的相關記載表明熾盛光佛與文殊菩薩有著種種聯系,甚至有著相同的功能。《大圣妙吉祥菩薩說除災教令法輪》記述了描繪熾盛光佛曼荼羅及祈禱的方法,經中說要先做一壇,中心書一代表熾盛光佛的陀羅尼字,字的后面畫熾盛光佛頂,旁邊畫文殊菩薩等八大菩薩,其外畫九執大天主及大梵天等。再外畫十二宮,外層再畫二十八宿。段文杰先生認為第61窟甬道的熾盛光佛圖與窟內文殊像有密切關系[注]段文杰《晚期的莫高窟藝術》,《中國石窟·敦煌莫高窟》第5卷,北京:文物出版社,2013年,第172頁。,趙聲良先生認為:“……甚至于文殊菩薩也具有統御九執十二宮二十八宿的職能第,61窟作為文殊菩薩的道場,在甬道兩壁畫出熾盛光佛,也是有內在聯系的”[注]趙聲良《莫高窟第61窟熾盛光佛圖》,第61頁。,但是兩位先生并沒有做進一步深入的分析討論。俄羅斯東方研究所藏西夏文文獻《圣星母中道法事供養典》中記述:日星、月星、金、木、水、火、土五曜及羅睺、計都、力每(月孛)和其他星曜向不好的方面運行時,會給國家帶來災難和不幸,危害到人和社會的安寧。為了攘除這些災難和不幸,獲得平安和吉祥,就應當供奉圣星母壇城進行法術祈禱活動。“在最勝妙天宮城墻內側東門處繪熾盛光佛,身黃色,右手結說法印,左手置于膝上,手持八齒形的黃色火焰法輪,結跏趺坐在鋪有月輪墊的蓮臺之上……北門繪文殊菩薩,為橙黃色,一面,兩臂,右手持豎立的智慧劍,左手持一卷《般若經》,結跏趺坐于鋪有月輪的蓮臺之上”[注][蘇]H·A·聶歷山著,崔紅芬、文志勇譯《12世紀夏國的星曜崇拜》,《固原師專學報》2005年第3期,第26、27頁。,也說明熾盛光佛與文殊菩薩有著種種內在聯系。一行所撰《宿曜儀軌》記述:“……誦此九曜息災大白衣觀音陀羅尼。若日月在人本命宮中。及五星在本命宮鬪戰失度。可立大白衣觀音或文殊八字熾盛光佛頂等道場。各依本法念誦。一切災難自然消散。一切曜不吉祥誦此真言成能吉祥……如是諸曜運行虛空。若一若二三四五等。臨入眾生命宿對沖宿遷移宿大殺業宿安宿薄相宿奴婢宿。作諸厄害。四大惡曜。所謂火曜土曜羅睺計都最重眾生。是時修諸福業廣施仁慈。或依文殊八字真言。或依熾盛光佛頂。或依被葉衣觀音。或依一字王佛頂。立大息災護摩壇場。各依本法念誦供養。一切災難自然消滅。”[注]《大正藏》第21冊,第422、423頁。更是明確地說明文殊菩薩和熾盛光佛一樣具有消災避難的功用。

由此筆者認為,熾盛光佛自晚唐五代流行以來,至西夏時非常盛行,在西夏統治區域西部邊陲的敦煌地區,熾盛光佛圖像在莫高窟、肅北五個廟石窟以及榆林窟均有繪制,正是西夏時期熾盛光佛信仰流行的最好見證。另外,熾盛光佛與文殊菩薩的種種聯系以及兩者在功能上的相同也是西夏選擇在第61窟甬道繪制這個題材的重要原因。無論如何,這個題材在莫高窟第61窟的出現并非偶然,應是西夏熾盛光佛信仰發展和流傳的結果,也是西夏人的尊崇文殊五臺山信仰和考慮到文殊菩薩與熾盛光佛內在聯系的慎重選擇。

四、西夏重修洞窟的特點及與第61窟的比較

有關西夏在敦煌活動的史料十分稀少。西夏人崇信佛教,莫高窟作為敦煌地區規模最大的佛教圣地,必然成為西夏統治時期佛教活動的重要場所。莫高窟西夏文題記中有“圣宮”、“朝廷圣宮”,即是對莫高窟的稱謂[注]史金波《西夏佛教史略》,第127頁。,可以想見莫高窟在西夏佛教中的重要地位。在對敦煌長達190年的統治時間里,西夏人在莫高窟進行了大規模的修建活動,包括開鑿新窟、修建窟前殿堂以及重修前代洞窟,其中最主要的就是對大量前代洞窟進行重新裝鑾并繪制新的壁畫。

敦煌西夏石窟藝術分為早、中、晚三期,不同時期的西夏壁畫藝術也體現出不同的特點,而莫高窟絕大部分西夏洞窟多屬于西夏早期重修。在這些洞窟中,重修時采用了整窟重繪的方式,西夏壁畫完全覆蓋了前代壁畫,繪以西夏時期流行題材,其典型特點就是壁畫以簡單的千佛變、千佛、供養菩薩等為主,在畫風上緊隨曹氏晚期洞窟之后,繼承五代宋瓜沙曹氏地方畫樣畫風,屬曹氏藝術的繼續,以莫高窟第65、327窟為代表。

通過對第61窟整窟的觀察,我們發現西夏對第61窟的重修與西夏在莫高窟重修的大量其他洞窟有著很大的不同:首先,西夏時期在莫高窟的重修活動以整窟裝鑾、重新繪制壁畫為主,而西夏卻保持了第61窟主室五代時期的原貌,主室西壁以巨幅五臺山圖、中心佛壇騎獅文殊菩薩及眷屬隨從構成的五臺山文殊道場被完整地保留,不作改動。其次,西夏時期重修的大量前代洞窟中原先的壁畫包括供養人均被覆蓋,而第61窟主室的曹氏供養人被全部保留下來。第三,西夏在重繪壁畫時也很少畫供養人,但在第61窟甬道兩壁卻繪制了掃灑尼和助緣僧像,這與西夏重修的一貫做法很不相同。第四,西夏在該窟甬道繪制了全新的熾盛光佛變相題材,在莫高窟壁畫中首次出現,也是唯一的案例。

也就是說,西夏重修第61窟時的這種安排和做法,實際上不是隨意之舉,而是西夏重修該窟的功德觀念的重要體現。

五、西夏重修第61窟的功德觀念

西夏對第61窟的重修與對其他洞窟的重修方式有著諸多不同,種種現象令人困惑不解,但這種安排似乎又不是隨意之舉,而是經過了慎重思考、縝密安排的結果。眾所周知,重修洞窟也是佛教徒積累功德的重要手段,那么西夏在重修莫高窟第61窟時到底抱著一種什么樣的功德觀念?這是一個值得思考的問題。

前已提及,在這個洞窟重修時保存了主室“文殊堂”的五代原貌,說明西夏人同樣重視敦煌的五臺山文殊信仰。而第61窟主室的曹氏供養人亦被完好無損的保留下來,并沒有被西夏供養人所替代,這點非常耐人尋味。西夏供養人被繪在了甬道南、北壁的西側,分別包括一位掃灑尼和十二位助緣僧,這些人應是組織參與重修第61窟的西夏供養人。甬道南壁西端的掃灑尼,旁有漢文與西夏文對照題記:“掃灑尼姑播杯氏愿月明像”(圖6);甬道北壁西端的十二位西夏助緣僧,像側亦漢文與西夏文對照題記:上排東起第一身漢文第一身題名:“助緣僧梁惠覺像”;同列第二身題名:“助緣僧……像”;同列第三身題名:“助緣僧訛特惠明像”;同列第四身題名:“助緣僧李口口像”;同列第五身題名:“助緣僧翟嵬名丸像”;下排東向第一身題名:(僅存西夏文);同列第二身題名:“助緣僧索智尊之像”;同列第三身題名:“助緣僧吳惠滿像”;同列第四身題名:“助緣僧嵬名智海像”;同列第五身題名:“助緣僧盡惠嵩像”;同列第六身題名:“助緣僧雜謀惠月像”(圖7)。[注]敦煌研究院編《敦煌莫高窟供養人題記》,第168頁。從現存供養人題名可以看出,除了嵬名等西夏姓氏之外,還出現五代宋時期敦煌大族李、翟、索、吳等姓氏。這些敦煌大姓出現在供養人當中,使我們不得不懷疑重修莫高窟第61窟的組織者與該窟原來的功德主曹氏家族有著某種密切的關系。或者說,莫高窟第61窟主室能夠如此完整地保存下來,可能與西夏時期仍舊保存一定實力的敦煌大族有關系,也有可能是此時敦煌傳統大族與新來的西夏人合作后進行的重修。在重修時,維護傳統的文殊五臺山信仰并將其延續下來,是雙方共同達成的主要功德觀念。

圖6 第61窟甬道南壁掃灑尼像(敦煌研究院提供)

圖7 第61窟甬道北壁助緣僧像(敦煌研究院提供)

此外,甬道部分重繪的熾盛光佛變相的朝向也值得注意,熾盛光佛的隊伍并沒有朝向主室的文殊菩薩,而是朝向前室的窟門。這種結構給入窟者一種全新的感受,每個從窟門進入洞窟的人,都會感到熾盛光佛的隊伍是前來迎接信徒的。熾盛光佛本身所具有消災祛難的特點,又會使入窟者在經過甬道的過程進有一種被凈化的感受,然后進入主室面見文殊來到五臺山圣地實現進入現世佛國的目的。十二位助緣僧表現出現世之人也可以追隨熾盛光佛,而面向主室的掃灑尼又將信徒引向了現世的佛國五臺山。這種表現與五代宋以后佛教加入民間信仰,更加關注信徒需求的觀念是一致的。

可以說,西夏對第61窟甬道部分的重修,實際上是對該窟的一次成功改造,使第61窟的文殊五臺山從一個限制于主室之內的圣地,變成了可以由熾盛光佛迎接進入的光明之地。西夏重繪的這些供養人,不僅僅只是供養者,而是畫面的參與者,既是熾盛光佛的追隨者,也是五臺山的引導者。將佛國世界搬入現實,并參與其中,是此窟重修時體現出的另一重要的功德觀念。所以,西夏人在重修該窟時,實際上包含了保存延續該窟原有功能、重修加入全新信仰題材以及帶有創新意味的改造的多重功德觀念。

小結

五臺山文殊信仰在敦煌地區由來已久,又在西夏統治區內廣為流行。莫高窟第61窟是敦煌的“文殊堂”,西壁有巨幅五臺山圖,是文殊五臺山信仰在敦煌地區最為重要的活動場所。西夏人選擇第61窟,并保持窟內壁畫原貌不做改動,使其作為西夏文殊信仰的活動場所繼續發揮作用,是西夏五臺山文殊信仰的重要表現。西夏人又將流行于夏地的熾盛光佛圖像繪制于窟內甬道兩壁,作為重修功德,既是熾盛光佛信仰在夏地乃至敦煌流行的重要見證,同時也是西夏佛教信仰的另一種獨特展示。此外,熾盛光佛與文殊菩薩的種種內在聯系也為西夏選擇莫高窟第61窟提供了合理的依據,而在圖像安排與供養人繪制方面,又體現了對前代的尊重與繼承,并與當時流行的功德觀念巧妙結合。

總之,莫高窟第61窟的重修,體現出西夏時期敦煌原有世族與西夏人的合作,借用了之前曹氏時期的大窟作為新的功德窟,巧妙地把前人的洞窟作為新時期的信仰功德,保存延續、加入全新信仰題材以及帶有創新意味的改造成為此窟重修最重要的特色,由此也成為敦煌洞窟重修的一個有趣案例。

作者附記:本文是在陜西師范大學絲綢之路歷史文化研究中心沙武田教授指導下完成的,謹此致謝!