烏魯木齊市院前急救患者創傷流行病學分析

張婷婷,張 媛,劉文生,馮燕玲,賀春蓮,尹玉平,李樹林

?

烏魯木齊市院前急救患者創傷流行病學分析

張婷婷1,張 媛1,劉文生2,馮燕玲1,賀春蓮1,尹玉平1,李樹林1

目的 分析烏魯木齊市(以下簡稱烏市)院前急救創傷流行病學特征,為院前急救規劃和資源配置提供參考。方法 對全年創傷患者數據進行ICD-10編碼,采用χ2檢驗或Fisher確切概率法比較各組發病率、相對危險度和創傷原因、部位構成比。結果 全年創傷患者共 12 582 例,占總人數25.2%;發病率為 478.5/10萬。每天16:00-18:00為高峰時段占11.9%,夏秋季發病7376例,占58.6%;男性發病率為 653.8/10萬顯著高于女性 290.5/10萬,RR為2.25(χ2=1819.128,P<0.001),18~60歲人群創傷病例10 078例,占80.1%(χ2=1141.29,P<0.001),均有統計學意義。首位致傷原因為交通事故傷占28.5%;首位致傷部位是頭顱和腦占32.6%;不同性別(χ2=350.151,P<0.001)、不同年齡組(χ2=3696.133,P<0.001)致傷原因有統計學意義。結論 烏市創傷發病率高,呈現出男高于女,夏秋季、中青年人高發,交通事故致傷嚴重以及頭顱腦傷為主的特點,衛計委主管部門應積極采取措施,合理配置院前急救資源,針對主要創傷重點培訓,有效提高救治水平。

疾病譜;院前急救;創傷;流行病學

創傷是指人體受到外界某些物理性、化學性或生物性致傷因素作用后所引起的組織結構的破壞[1]。有研究發現,創傷是導致我國居民死亡的第5位死因,以其高發病率、高致殘率和過早病死率,已成為引起廣泛關注的重要公共衛生問題[2]。另外,作為一種“發達社會疾病”,創傷多發生于青壯年群體,對社會勞動力的影響及其潛在健康壽命損失年數遠超其他疾病[3]。烏魯木齊市(以下簡稱烏市)是多民族聚居地區,存在諸多不穩定因素,給創傷的院前急救帶來巨大挑戰。然而,關于烏市院前急救創傷流行情況的研究報道卻極少,本研究對烏市2014年院前急救創傷患者流行特征進行分析,為優化院前急救資源配置,提高創傷救治能力提供必要的科學依據。

1 資料與方法

1.1 資料來源 選取2014-01-01至2014-12-31烏市急救中心120調度指揮系統數據庫中所有院前急救創傷患者共 12 582 例病歷信息。2014年烏市總人口數、不同年齡段、性別人口數來自于烏市統計局網站[4]。

1.2 疾病編碼及創傷部位及創傷原因分類標準 本次疾病編碼根據系統記錄初步診斷和主訴等信息采用國際疾病分類標準ICD-10[5]進行,對編碼為S00-T98的創傷患者分別按部位和原因進行分類。參照AIS-90版[6],將受傷部位劃分為11個:頭顱和腦、頜面部、頸部、胸部、腹部和骨盆、脊柱、上肢、下肢、體表和其他。由于本次資料出現多部位創傷病例,故在此分類基礎上,將2個及以上部位創傷患者歸為“多部位”。按呼救類型將致傷原因分為10類[7]:交通事故傷、跌倒傷、打傷、墜落傷、刀刺傷、燒燙傷、砸傷、電擊傷、擠壓傷和其他原因。

1.3 分組 根據烏市2014年年鑒[8],對各年齡段的劃分,將本次研究年齡分4組,分別是:≤17、18~34、35~59、≥60。季節劃分按照烏市氣象局標準,將3月~5月劃為春季,6月~8月劃為夏季,9月~11月劃為秋季,12月~2月劃分為冬季。每日時間段按每2小時劃分一段,共12段。

1.4 質量控制 上述資料中不包括“120”救護車到達現場未見患者、中途返回以及公務保障未救治病人的出診資料;對病歷缺失、不完整的資料(缺失大于3項)予以篩除。對于診斷尚不清楚者,追蹤入院后進行編碼。

1.5 統計學處理 采用Excel 2010軟件建立數據庫,應用SPSS19.0軟件進行數據分析。采用發病率(1/10萬)、相對危險度(RR)、百分數(%)對創傷發病情況和創傷原因、部位構成比進行描述,不同時間、性別、年齡組間發病率、疾病構成比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法分析,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結 果

全年受理急救電話 251 978 次,為 50 013 例患者提供急救服務,創傷患者共12 582 例(25.2%)位居第一,發病率 478.5/10萬。其中男8898例,發病率 653.8/10萬,女3684例,發病率290.5/10萬,性別創傷發病率之間差異有統計學意義(χ2=1819.128,P<0.001),男性發生創傷的風險是女性的2.25倍(RR=2.25)。

2.1 人群分布特征

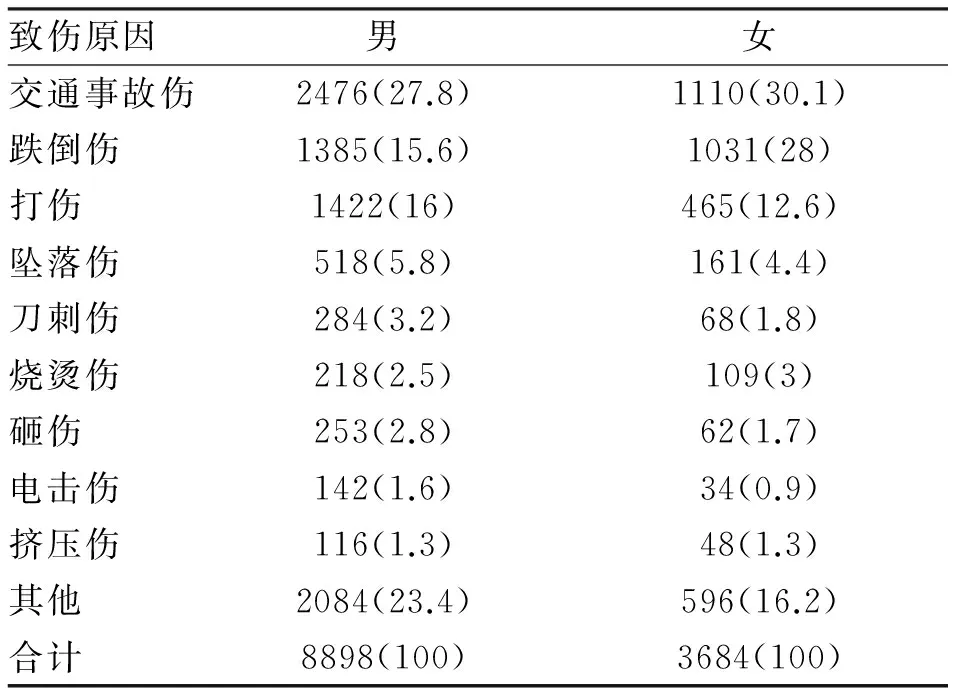

2.1.1 性別分布 表1可見,男性和女性均以交通傷位居首位,在致傷原因分布構成中有明顯差異(χ2=350.151,P<0.001)。

表1 烏市2014年院前急救不同性別創傷患者在致傷原因中的分布 (n;%)

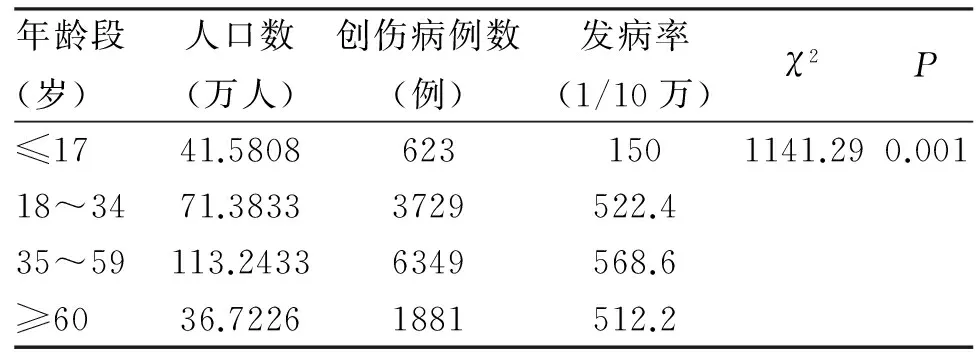

2.1.2 年齡分布 院前急救創傷患者平均年齡為(42.98±19.5)歲,創傷高發人群是中青年人(占80.1%),平均年齡(35.7±5.3)歲,各年齡組創傷發病率差異有統計學意義(χ2=1141.29,P<0.001),見表2。

表2 烏市2014年院前急救各年齡段創傷發病情況

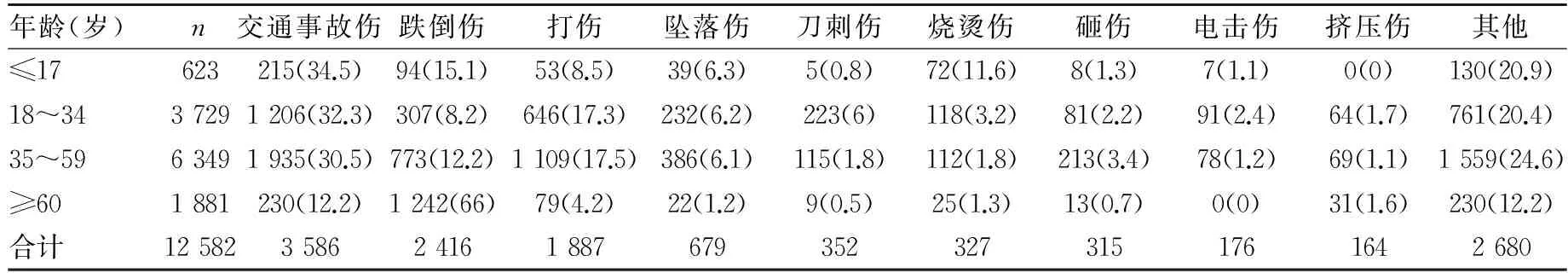

結果顯示,18~60歲年齡組以交通事故傷最多(占比87.6%),≥60歲年齡組人群跌倒傷最多(占66%),各年齡組間構成有統計學差異(χ2=3696.133,P<0.001),見表3。

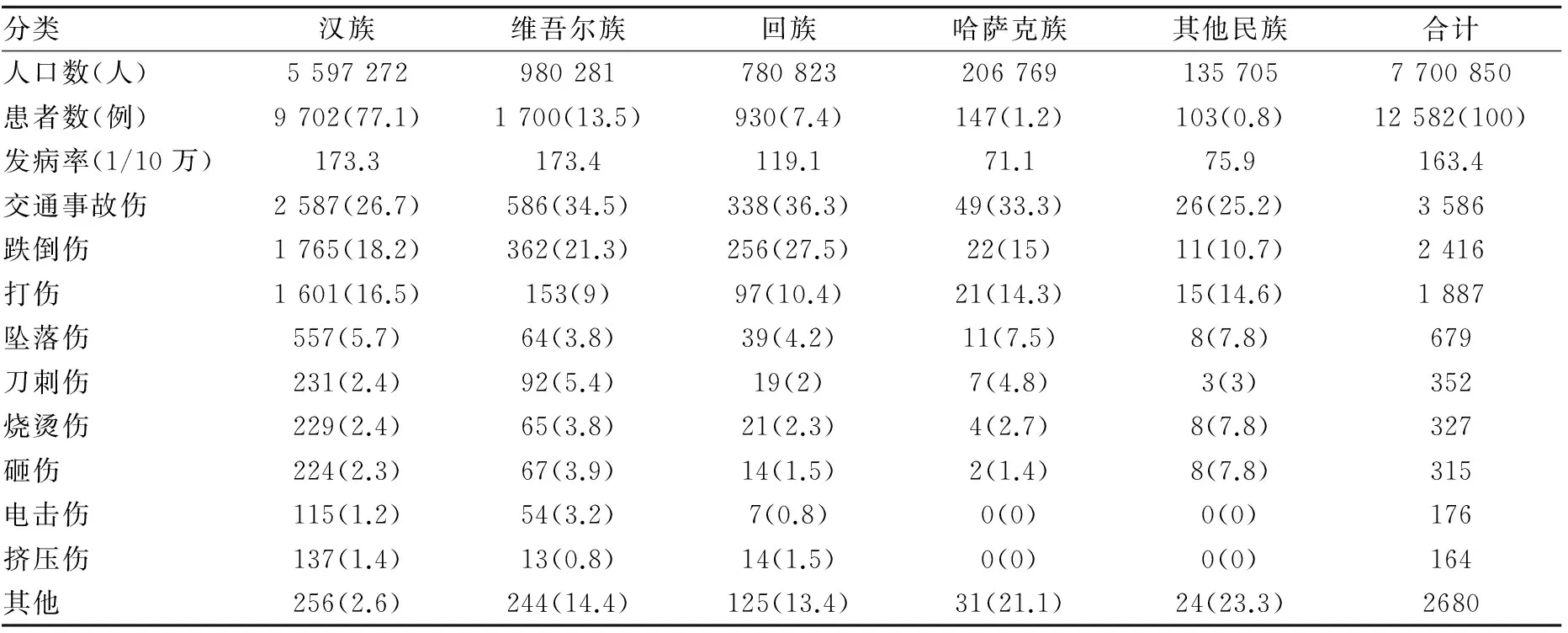

2.1.3 民族分布 院前急救創傷患者主要以漢族、維吾爾族和回族居多,共12 332例(占98%),各類創傷均以漢族患者最多,維吾爾族和漢族發病率最高,各民族創傷患者構成差異有統計學意義(χ2=761.2,P<0.001),見表4。

表3 烏市2014年院前急救不同年齡創傷患者在致傷原因中的分布 (n;%)

表4 烏市2014年院前急救創傷患者主要民族分布 (n;%)

2.2 時間分布特征

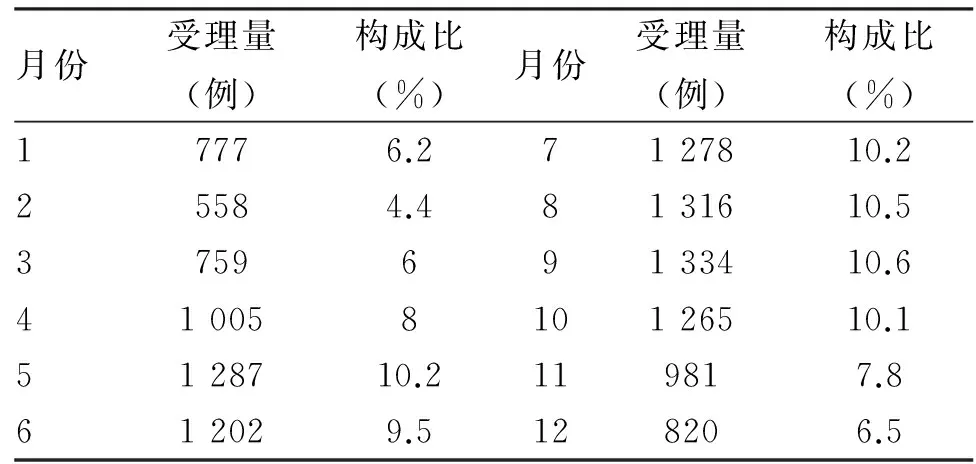

2.2.1 季節分布 院前急救創傷患者主要集中在夏季和秋季,共7 376例,占比58.6%,其中9月最高共1 334例(占10.6%)。各季節發病率分別為:116.0/10萬、144.4/10萬、136.2/10萬、82.0/10萬,季節發病率之間差異有統計學意義(χ2=532.358,P<0.001),見表5。

表5 烏市2014年院前急救創傷患者月分布

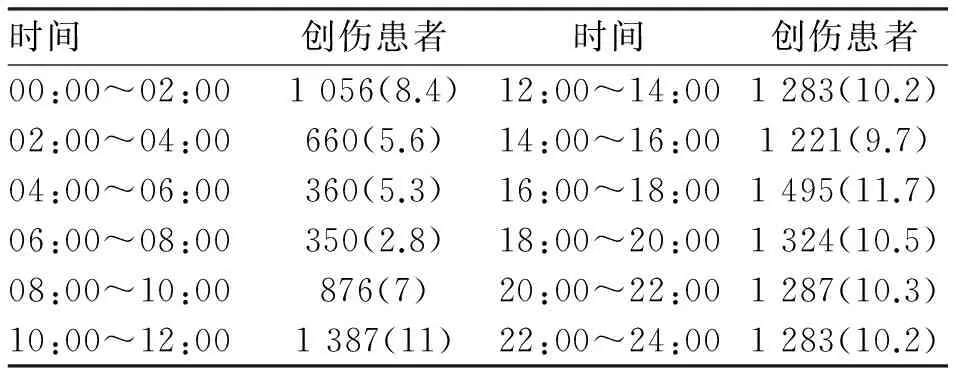

2.2.2 時間段分布 院前急救創傷患者全天時點分布高發時段為:16:00-18:00,10:00-12:00,18:00-20:00,06:00-08:00時段最低(表6)。

2.3 地區分布特征 通過對各行政區(縣)創傷患者分析發現,新市區最多,共3 723例(占26.9%)。除天山區以跌倒傷位居第一以外,其他行政區均以交通事故傷為主要致傷原因。

2.4 致傷原因分布 院前急救創傷患者按原因大致為10類,位居前3位的是交通事故傷(28.5%)、跌倒傷(19.2%)和打傷(15%),見表7。

表6 烏市2014年院前急救創傷患者時間段分布 (n;%)

表7 烏市2014年院前急救創傷患者致傷原因分布

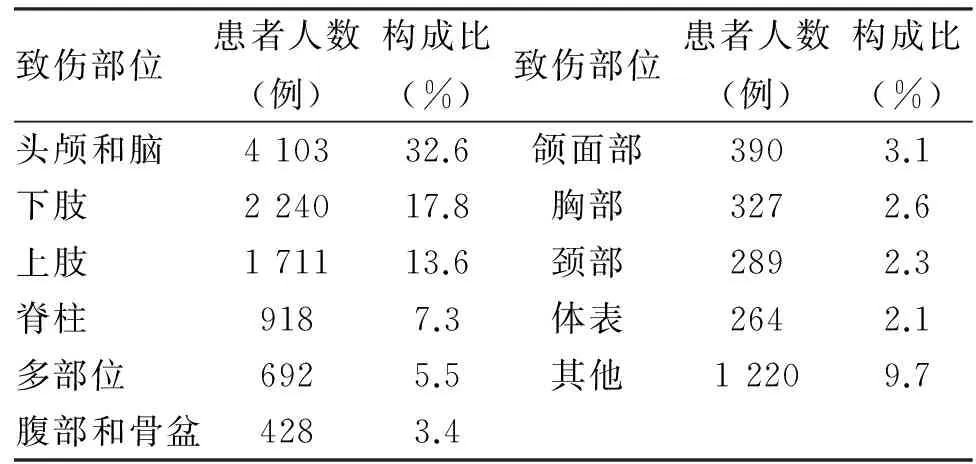

2.5 致傷部位分布 經過分析發現2014年院前急救創傷患者常見致傷部位是頭顱和腦(32.6%)、下肢(17.8%)、上肢(13.6%),見表8。

表8 烏市2014年院前急救創傷患者致傷部位分布

3 討 論

創傷正日益成為危害公眾健康的一大公害[9]。創傷醫學作為醫學領域中一門發展迅速的、綜合性高、協作性強的學科,已越來越多的受到認可和重視[10]。創傷流行病學的研究可以從不同的角度和側面揭示不同創傷的流行病學特點,對促進創傷預防與救治具有重要意義[13]。創傷的致殘率和致死率較高,一旦發生會給家庭和社會帶來沉重負擔。

3.1 結果橫向比較 本研究與馬宏飛[12]分析的2011-2012年烏市院前急救創傷流行病學橫向比較顯示:(1)患者增多,與兩年相比分別增幅16.8%和11.7%;(2)男性和女性患者比值上升,2014年男女比為2.42∶1,高于兩年合計比2.29∶1;(3)主要民族患者明顯增多,取漢、維吾爾族和回族兩年合計均值比較,增幅分別為11.1%、22.4%和51.5%;(4)時間段分布不同,2014年高發和最低時間段分別是16:00-18:00(1 495例)和6:00-8:00(350例),兩年合計分別是11:00-11:59(1 244例)和5:00-5:59(310例)。由此看出,烏市院前急救創傷患者呈逐年增加趨勢,并始終排在疾病譜首位。

3.2 性別與年齡分析 本研究中創傷患者男女比值達到2.4∶1,創傷高發人群是中青年人,與Ifesanya等[13]對尼日尼亞地區以及Mogaka等[14]對肯尼亞錫卡地區的研究結果類似,平均年齡(35.7±5.3)歲和李意[15]研究的宜昌市中青年創傷人群平均年齡(36.25歲)相近,這可能與中青年是社會主要生產勞動力并且也是從事危險性工作的主要人群有關[16],中青年男性是創傷高危人群,承擔工作繁重,他們是社會和家庭的中流砥柱,其傷殘和死亡所造成的傷害和損失比一般疾病所導致的后果更為嚴重。

3.3 時間分析 本結果顯示夏秋季是創傷發生的主要季節,人們與外界接觸機會增多,旅游旺季持續,這與蔡平軍等[17]、陳麗冰等[18]的研究略有不同。創傷好發時點與鄧卓超[19]、周未林[20]的研究部分相似,呈現3個高峰分別是10:00-12:00、16:00-18:00、18:00-20:00,而16:00-20:00占比達到22.4%,考慮是高峰時段,人流量車流量相對較大,交警工作繁忙只能顧及重點道路,交管部門應加大人力和管控措施,急救站點和醫院應做好調配。

3.4 致傷原因 致傷原因中位居前三的是交通事故傷、跌倒傷和打傷。世界衛生組織估計全球每年有120萬人的死亡與交通傷有關,2001-2003年,我國每年因交通事故致死人數均在10萬人以上,而且每年仍以10%速度遞增[21]。交通事故傷是首要致傷原因與國內文獻報道一致[22,23],這可能是由于烏市機動車保有量激增,城市交通狀況日趨嚴峻,而人們對交通法規意識不強,加劇了交通事故發生的概率。跌倒傷排名第二位。老年人群在跌倒傷中占比高達51.4%,他們隨著年齡增長各器官功能逐漸衰退,并伴有基礎病和骨質疏松癥,即使輕微摔傷對于他們也及易造成骨折和顱腦損傷,恢復期長且耗費人力和財力。

3.5 致傷部位分析 致傷部位排前三的分別是頭顱和腦、下肢以及上肢,這與其他地區分析結果有所不同[24,25],與李輝[26]研究的頭顱和腦位于致傷部位首位相同。顱腦創傷合并多發傷的發生率在60%以上,是創傷性死亡的主要原因之一[27]。這也反映了創傷以交通事故傷、跌倒傷和打傷為主的特點。

由于院前急救以搶救生命和緊急轉送為第一準則,缺少充足的信息采集時間,醫護對創傷評分系統不熟練,患者傷情不穩定,無法快速對患者做出有效評估,因目前沒有系統和人力支持,隨訪獲取患者創傷結局及預后評估有難度,這是本研究的局限所在,將做為以后研究的方向。

綜上所述,烏市創傷發生率高,呈現出男高于女、夏秋高發、中青年人群高發、創傷原因和部位多樣的特點。與2011-2012年相比創傷患者有明顯增幅,應重點關注交通事故傷和老年人群跌倒傷的防治,加大對中青年人群的宣教,集中急救資源,有效調配急救車輛和醫護力量。衛計委主管部門應加強專項培訓課程,持續提高急救醫護人員關于各部位骨折夾板固定、頭顱外傷、嚴重外傷、止血包扎等的現場處理能力,針對性增設氣管管理、循環管理和液體復蘇、控制止血等專業技術手段的培訓,使所有參與創傷評估和處理的急救人員都懂得在創傷體系管理中的通用“語言”[28],深入學習AIS-ISS創傷評分系統,為現場急救快速做出評估、準確分類檢傷打下良好的基礎。

[1] 姚元章,張連陽.簡明創傷救治學[M].重慶出版社,2008:1-5.

[2] Schluter P J,Nathens A,Neal M L,etal.Trauma and injury severity score(TRISS) coefficients 2009 revision[J].J Trauma,2010,68(4):761-770.

[3] 王旭東,袁 華,彭 璐,等.院前急救病例分析[J].現代醫藥衛生,2012,28(17):2568-2572.

[4] 烏魯木齊市統計局.烏魯木齊市2014年統計年鑒.北京:中國統計局出版社,2014:103.

[5] Vaartjes I,Hendrix A,Hertogh E M,etal.Sudden death in persons younger than 40 years of age:incidence and causes[J].Eur J Cardiovasc Prev Rehabil, 2009, 16 (5):592-596.

[6] 程學明,陳維庭.介紹創傷評分的最新版AIS-90[J].中華創傷雜志,1992,8(2):122-123.

[7] 葛魏巍,楊琍琦.8378例急診創傷患者流行病學分析[J].安徽醫學,2013, 34(10): 1549- 1551.

[8] 烏魯木齊市統計局.烏魯木齊市2014年統計年鑒[M].北京:中國統計局出版社,2014:125.

[9] 曹珍珠.創傷的急救與護理[J].實用醫技雜志,2008,15(16):2145-2146.

[10] 李虹彥.中國創傷急救10年研究現狀回顧及分析[J].創傷外科雜志,2012,14(2): 104-107.

[11] 周繼紅.完善創傷數據庫、深化創傷評分和創傷結局研究[J].中華創傷雜志,2012,28(7):577-579.

[12] 馬宏飛,肖開提·依布拉音.烏魯木齊市2011-2012年院前急救創傷流行病學分析[J].中國全科醫學,2014, 17(12):1380-1383.

[13] Ifesanya A O,Afuwape D,Okoje V N,etal.Unintentional injury outcomes secondary to pedestrian traffic crashes:a descriptive analysis from a major medical center [J].Prehosp Disaster Med, 2009, 24(5): 443-446.

[14] Mogaka E O,Ng’ang’a Z,Oundo J,etal.Factors associated with severity of road traffic injuries, Thika,Kenya [J].Pan Afr Med J,2011,8:20.

[15] 李 意.宜昌市城區東部院前急救創傷患者的流行病學調查與分析[J].海南醫學,2015,26(2): 286-289.[16] 姜 鈺,吳新寶.我國創傷流行病學的現狀與未來[J].中華創傷骨科雜志,2014,16(2):165-168.

[17] 蔡平軍,周月琴.重慶市主城區120院前創傷急救情況調查[J].創傷外科雜志,2012,14(4):303-306.

[18] 陳麗冰,于海玲.2010年北京120呼救病種中創傷呼救的特點及救治研究[J].中國全科醫學,2012,15(5B):1645-1646.

[19] 鄧卓超,朱立柏.1728例意外創傷事件的流行病學特點[J].中華災害救援醫學,2015,3(4):186-188.

[20] 周未林,謝 凱.臺州市急診創傷患者臨床特點與流行病學分析[J].中國急救醫學,2015,35(7):67-69.

[21] 林驪儀,陳曉輝,江慧琳,等.廣州市2001年至20l0年突發群體事件院前急救分析[J].中華急診醫學雜志,2012, 2(6):661-664.

[22] 張在其,孟慶華,孫文會,等.海口市9729例院前急救患者流行病學分析[J].中國急救醫學,2010, 30(11):1042-1045.

[23] 張國忠,史連國,雷高峰.廈門市2008年院外急救患者流行病學調查[J].中國急救復蘇與災害醫學雜志,2010, 5 (6):536-538.

[24] Rasouli M R,Saadat S,Haddadi M,etal.Epidemiology of injuries and poisonings in emergency departments in Iran [J].Public Health,2011,125(10):727-733.

[25] 張連陽.中國大陸交通事故傷救治體系現狀[J].交通醫學,2011,25(3):217-219.

[26] 李 輝.浙江省創傷流行病學特征及救治現狀分析[D].浙江大學碩士學位論文,2012.

[27] 王正國.多發傷的救治[J].中華創傷雜志,2004,20(1):1-3.

[28] 都定元.院前創傷急救進展:新研究帶來的機遇與挑戰[J].創傷外科雜志,2012,14(4):292-296.

(2016-03-02收稿 2016-05-20修回)

(責任編輯 梁秋野)

Epidemiological analysis of Urumqi pre-hospital first aid trauma

ZHANG Tingting1, ZHANG Yuan1, LIU Wensheng2, FENG Yanling1, HE Chunlian1, YIN Yuping1, and LI Shulin1.

1.Urumqi Emergency Center Dispatching Department,Urumqi 830054,China;2.Urumqi Municipal Health Bureau,Urumqi 830054,China

Objective To analyze of the epidemiological characteristics of the pre-hospital firs aid trauma so as to provide the reference for the pre-hospital first aid plan and resource allocation.Methods ICD-10 was used to codify the disease. We used Chi-square test and Fisher’s exact test to compare the incidence, relative risk (RR) and proportion of the trauma.Results Totally 12 582 trauma cases, occupying 25.2%, were registered in the system and the trauma incidence rate was 478.5/one hundred thousand. The period 16:00-18:00 of a day was the peak, occupying 11.9%, and a number of 7376 trauma cases, occupying 58.6% were found in summer and autumn. There was significant difference between the incidence of male 653.8/one hundred thousand and female 290.5/105(χ2=1819.128,P<0.001), and RR was 2.25. The population aged 18-60,occupied the greatest proportion of 80.1% (10 078 cases) among the age groups (χ2=1141.29,P<0.001). The top cause of trauma was road accident(28.5%)and the first site of trauma was head(32.6%). The causes of trauma were significantly different between genders (χ2=350.151,P<0.001) and age groups (χ2=3696.133,P<0.001),respectively.Conclusions There is high incidence of trauma in Urumqi with the characteristics of high level of male, summer and autumn and young population. Road accidents and head injury are the main causes and trauma sites. Some measures should be taken to improve the trauma medication. These results provide the reference for the scientific allocation of the emergency medical resources and emergency medical plan.

Pre-hospital disease spectrum; Medical Emergency;Trauma; Epidemiological Characteristics

新疆維吾爾自治區烏魯木齊市衛生局科技計劃項目(2015013)

張婷婷,本科學歷,醫師。

1.830054,新疆維吾爾自治區烏魯木齊市急救中心調度科;2.830000,新疆維吾爾自治區烏魯木齊市衛生局

李樹林,E-mail: 64018799@qq.com

R181.39