社會工作服務(wù)介入兒童行為發(fā)展效果評估的實證研究

吳帆 郭申陽 馬克·弗雷澤

□專題研究:社會工作干預(yù)研究

社會工作服務(wù)介入兒童行為發(fā)展效果評估的實證研究

吳帆郭申陽馬克·弗雷澤①

有針對性地提升兒童在情緒控制、信息辨析和社會技巧等方面的行為能力,是有效降低兒童成年后偏差行為發(fā)生概率的重要途徑。研究將美國一項旨在改善兒童社會交往技能、增強社會行為能力的社會工作服務(wù)項目引進中國,進行了本土化設(shè)計改造,并針對91名8~10歲兒童展開了為期5個月的預(yù)防性行為干預(yù)。基于社會信息加工理論,研究運用傾向值分析和參與式觀察對服務(wù)介入的效果進行了科學(xué)評估。結(jié)果顯示,項目對兒童在行為解碼、問題歸因、目標設(shè)立、決策回應(yīng)方面都顯示出積極的效果,對提升兒童的社會信息加工能力和行為健康發(fā)展具有促進作用。

社會信息加工理論;行為干預(yù);傾向值模型

一、引言

兒童時期是人生發(fā)展的初始階段,也是最為關(guān)鍵的階段,很大程度上決定了個體在整個生命歷程中最為基礎(chǔ)的認知模式和行為取向。在當代中國,現(xiàn)代化過程和社會變遷深刻改變著兒童的成長環(huán)境,社會風險的增加、價值取向和行為秩序的變化、家庭生活安排與親子關(guān)系的改變、傳統(tǒng)教育方式的失靈、不良信息的沖擊等,導(dǎo)致兒童的成長過程與各種社會風險交織在一起,造成兒童的社會適應(yīng)性難度增加,社會化過程變得更為復(fù)雜。社會變遷帶來的這些結(jié)構(gòu)化影響在獨生子女、留守兒童和流動兒童等群體中更為顯著,他們陷入封閉、缺失,甚至惡化的成長環(huán)境的風險也更大。雖然政府、社會和家長都非常關(guān)注兒童成長環(huán)境的改善,但在應(yīng)對策略上存在著“重保護,輕賦能”、“事后介入多,預(yù)防性干預(yù)少”的傾向,不利于兒童自我認知和行為能力建設(shè)。這種狀況導(dǎo)致兒童發(fā)展陷入另一個困境:自身能力難以有效應(yīng)對外部環(huán)境的變化及各種風險。在諸多影響兒童成長的因素中,兒童自身發(fā)展的能動性具有不可替代的積極作用。因此,為兒童營造一個安全和支持性的成長環(huán)境,及時把握兒童早期發(fā)展的窗口,從兒童能力發(fā)展的內(nèi)生性路徑入手培養(yǎng)其正確解讀社會信息、社會行為發(fā)展及自我修正的能力,應(yīng)該成為促進兒童社會行為健康發(fā)展的基本行動框架。

鑒于此,我們將美國一項針對提升兒童社會交往技能、積極促進社會行為的社會工作服務(wù)項目——“做出選擇”(Making Choices, MC)引入中國,并進行本土化探索和修訂,建立了“讓我們做朋友(Let’s BeFriends, LBF)”行為干預(yù)項目。①LBF項目的前期成果《讓我們做朋友——兒童人際交往訓(xùn)練手冊》已于2010年出版,當時的項目團隊由南開大學(xué)(彭華民教授為中方負責人)、北卡大學(xué)(馬克·弗雷澤為美方負責人)、以及原國家計生委三方組成。該項目于2011年9月至2012年1月在天津市社區(qū)教育中心的5個“快樂營地”實施②“快樂營地”是天津市政府在社區(qū)建立的專門為兒童和青少年提供校外教育的機構(gòu)。,針對91名8~10歲兒童開展了為期5個月的預(yù)防性行為干預(yù),并與123名同齡兒童構(gòu)成的對照組進行比較研究。本研究是對該項目實施效果的評估與分析,旨在探索促進中國兒童社會行為能力發(fā)展的有效路徑。

二、文獻綜述

雖然到目前為止,學(xué)界對兒童行為偏差形成的原因并沒有達成共識,但是過去二十多年累積的研究表明,兒童時期培養(yǎng)的社會能力與情緒控制技能可以影響其成長過程及一生諸多方面的狀況。③Rutter, Michael, Julia Kim-Cohen, and Barbara Maughan. Continuities and Discontinuities in Psychopathology between Childhood and Adult Life. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2006, 47(3-4): 276-295.許多研究證明兒童時期的偏執(zhí)、對抗和攻擊性行為是造成其成年后斗毆、暴力和吸毒的早期表現(xiàn)④Kokko, Katja, and Lea Pulkkinen. Aggression in Childhood and Long-term Unemployment in Adulthood: A Cycle of Maladaptation and Some Protective Factors.Developmental Psychology, 2000, 36(4): 463-472.,兒童時期的發(fā)展困境也成為研究長期失業(yè)、暴力和犯罪等諸多社會問題根源的邏輯起點。由此,在個人生命歷程的早期階段介入,尤其是基于行為層面的預(yù)防性干預(yù),可以幫助兒童建構(gòu)合理的社會認知與行為模式,緩解或降低兒童成長過程中的風險和威脅,促進成年后積極社會功能的形成。⑤Hawkins, J. David, Rick Kosterman, Richard F. Catalano, Karl G. Hill, and Robert D. Abbott. Promoting Positive Adult Functioning Through Social Development Intervention in Childhood. Long-term Effects from the Seattle Social Development Project. Archives Pediatrics & Adolescent Medicine, 2005, 159(1):25-31.具體而言,可以依托家庭、學(xué)校、同輩群體、機構(gòu)對兒童社會行為發(fā)展實施專業(yè)的介入,引導(dǎo)他們即使處于困境或壓力情境時仍然能夠發(fā)展出健康的應(yīng)對策略,做出理性的、建設(shè)性的正確選擇⑥Atkinson, P. A., Camilia R. Martin, and J. Rankin. Resilience Revisited.Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2009, 16(2): 137-145.,進而對兒童的社會適應(yīng)和生命過程產(chǎn)生積極的影響。

對中國兒童社會行為的研究主要集中在獨生子女、留守兒童和流動兒童等具有一定特質(zhì)的群體上。學(xué)者對獨生子女行為偏差的關(guān)注較多,結(jié)論和觀點也不盡一致。有研究顯示獨生子女在行為品行方面不如非獨生子女⑦萬傳文、范存仁、林國彬:《五歲至七歲獨生和非獨生子女某些個性特征的比較及性別差異的研究》,《心理學(xué)報》,1984(4)。,但同時也有證據(jù)表明獨生子女與非獨生子女之間并沒有顯著的差異⑧劉云德、王勝今、尹豪、古清中:《獨生子女與非獨生子女比較研究調(diào)查報告》,《人口學(xué)刊》,1988(3)。,獨生子女并不必然具有被媒體刻畫的驕橫、不易調(diào)教和自私的“小皇帝”等人格特質(zhì)。⑨鮑思頓、范彤妮、杜芳蘭:《中國獨生子女與非獨生子女的學(xué)習成績和個性特征分析》,《西北人口》,1989(4)。然而,獨生子女的社會行為模式的確發(fā)生了變化,具有明顯的“個我取向”特點。⑩歐陽曉明:《獨生子女的社會行為取向》,《青年研究》,2005(2)。這種變化與獨生子女家庭的特殊關(guān)系結(jié)構(gòu)及代際互動關(guān)系有著密切關(guān)聯(lián)。在家庭關(guān)系中,每一個家庭成員都有特定的位置,并且角色相互賦予,彼此影響著對方的認知和行為模式,橫向兄弟姐妹關(guān)系的缺乏,或者縱向親子互動關(guān)系的改變可能會在某種程度上引發(fā)行為問題①Wasserman, Gail A., and Angela M. Seracini. Family Risk Factors and Interventions. In R. Loeber & D. P. Farrington (eds.), Child Delinquents: Development, Intervention, and Service Needs. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.2001.楊慧芳:《早期受虐經(jīng)驗與攻擊行為——兒童和青少年攻擊行為的社會信息加工模式研究簡介》,《當代青年研究》,2001(5)。,獨生子女家庭的親子關(guān)系使獨生子女在性格形成、情感表達、行為表現(xiàn)和社會交往方面確實表現(xiàn)出一些不盡如人意的方面。②安芹、賈曉明:《北京市獨生與非獨生子女中學(xué)生行為及情緒反應(yīng)比較》,《中國學(xué)校衛(wèi)生》,2009(11)。 Huesmann, L. Rowell, and Nancy G. Guerra. Children’s normative beliefs about aggression and aggressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology 1997, 72(2): 408-419.

留守兒童和流動兒童則面臨著更多困境。一些研究證實由于成長環(huán)境的破壞或缺失、保護性因素的缺乏,留守兒童容易形成自卑的性格特征③常青、黃福康:《農(nóng)村留守兒童人格特征初探》,《教育學(xué)術(shù)月刊》,2008(2)。 Fontaine, Reid G. Social Information Processing and Cardiac Predictors of Adolescent Antisocial Behavior. Journal of Abnormal Psychology, 2008, 117(2): 253-267.,敏感、情緒不穩(wěn)定等心理問題較為突出。④王東宇、林宏:《福建省284名中學(xué)“留守孩”的心理健康狀況》,《中國學(xué)校衛(wèi)生》,2003(5)。同時,社會交往技能較低,表現(xiàn)出孤獨、缺乏交流、容易受到欺負或存在攻擊行為等⑤張德乾:《農(nóng)村留守兒童交往狀況的調(diào)查與分析》,《安徽農(nóng)業(yè)科學(xué)》,2006(21)。,在壓力應(yīng)對上顯示出更多的自責、退避及幻想。⑥段玉香:《農(nóng)村留守兒童人格特征與應(yīng)付方式的關(guān)系研究》,《中國健康心理學(xué)雜志》,2008(5)。較留守兒童而言,流動兒童的困境則是在頻繁流動的情況下無法建立穩(wěn)定的同伴關(guān)系⑦曾守錘:《流動兒童的社會適應(yīng)狀況及其風險因素的研究》,《心理科學(xué)》,2010(2)。,失范行為發(fā)生的概率更高,甚至出現(xiàn)校園暴力和越軌行為⑧殷世東、王守恒:《城市“流動學(xué)生”行為失范及其應(yīng)對策略——基于安徽省阜陽市進城農(nóng)民工子女教育問題的調(diào)查與思考》,《學(xué)術(shù)交流》, 2009(12)。,造成其社會角色混亂、能力弱化、責任感缺失等后果。⑨王毅杰、史秋霞:《流動兒童社會認同的策略性選擇》,《社會科學(xué)研究》,2010(1)。

一般而言,兒童在成長過程中都會面臨一些共同的或相似的問題,但由于獨生子女、留守兒童、流動兒童生活和社會環(huán)境的特殊性,其成長過程不僅投射出特定時代背景下的社會風險,也表征出顯著的群體性特征。這些兒童群體的成長困境和幫助需求已經(jīng)成為中國社會亟需關(guān)注的問題。但是目前一些針對兒童的行為干預(yù)研究大多集中在理論探討范疇⑩古嘉琪、瞿正萬、陳美娣、顧立銘、林霞鳳、蔡正宜、盧瑛、姜華、梅久紅、夏建芳:《小學(xué)生行為問題綜合干預(yù)效果研究》,《中國心理衛(wèi)生雜志》,2001,15(1)。,而對干預(yù)項目的開發(fā)研究和基于實際干預(yù)項目的實證研究相對缺乏。與此相對應(yīng)的是,基于兒童社會行為發(fā)展的一般規(guī)律和中國兒童成長環(huán)境的特殊性,研究和開發(fā)培養(yǎng)兒童社會行為發(fā)展能力的干預(yù)項目已經(jīng)變得非常迫切。

三、理論框架和項目設(shè)計

(一)理論研究框架:SIP模型

從社會認知路徑來探究兒童社會交往障礙及行為偏差一直是心理學(xué)研究的主要視角。①Wasserman, Gail A., and Angela M. Seracini. Family Risk Factors and Interventions. In R. Loeber & D. P. Farrington (eds.), Child Delinquents: Development, Intervention, and Service Needs. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.2001.楊慧芳:《早期受虐經(jīng)驗與攻擊行為——兒童和青少年攻擊行為的社會信息加工模式研究簡介》,《當代青年研究》,2001(5)。在20世紀90年代以前,對社會認知的研究一直偏重于內(nèi)隱的認知結(jié)構(gòu)(如價值、圖式、信仰),以及認知結(jié)構(gòu)的形成和對人際交往行為的影響。②安芹、賈曉明:《北京市獨生與非獨生子女中學(xué)生行為及情緒反應(yīng)比較》,《中國學(xué)校衛(wèi)生》,2009(11)。 Huesmann, L. Rowell, and Nancy G. Guerra. Children’s normative beliefs about aggression and aggressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology 1997, 72(2): 408-419.但是,這一分析視角無法準確地解釋在特定的情境下認知是如何影響人們的人際交往行為③常青、黃福康:《農(nóng)村留守兒童人格特征初探》,《教育學(xué)術(shù)月刊》,2008(2)。 Fontaine, Reid G. Social Information Processing and Cardiac Predictors of Adolescent Antisocial Behavior. Journal of Abnormal Psychology, 2008, 117(2): 253-267.,于是研究者開始從社會認知與情緒過程交互作用的角度進行探索,并建立了一系列理論和分析模型①王沛、胡林成:《兒童社會信息加工的情緒——認知整合模型》,《心理科學(xué)進展》,2003(4): 411-416。,其中最具影響力的是“社會信息加工理論”(social information processing theory,SIP)。SIP揭示了個體對事件的理解程序以及在此理解下個體對其所處社會情境做出反應(yīng)的機理。②Lansford, Jennifer E., Patrick S. Malone, Kenneth A. Dodge, Joseph C. Crozier, Gregory S. Pettit, and John E. Bates. A 12-year Prospective Study of Patterns of Social Information Processing Problems and Externalizing Behaviors. Journal of Abnormal Child Psychology, 2006, 34(5): 709-718.根據(jù)分步驟的信息加工而對社會環(huán)境做出的回應(yīng)可以加強社會交換。③Pakaslahti, Laura. 2000. ‘Children’s and Adolescents’Aggressive Behavior in Context: The Development and Application of Aggressive Problem-solving Strategies, Aggressive and Violent Behavior, 2000, 5(5): 467-490.社會信息加工、情感調(diào)節(jié)和情緒控制能力(從消極到積極)都可以增強兒童駕馭社會情境的能力。④Leve, Leslie D., Katherine C. Pears, and Philip A. Fisher. Competence in Early Development. In J. B. Reid, G. R. Patterson, & J. Snyder (Eds.), Anti-Social Behavior in Children and Adolescents. Washington, DC: American Psychological Association.2002.實際上,社會信息加工也是一種社會建構(gòu)過程。總之,SIP為兒童社會行為發(fā)展提供了一個較為統(tǒng)合的概念結(jié)構(gòu)和理論基礎(chǔ)。

在諸多SIP模型中,克瑞克和道奇系統(tǒng)地描繪了兒童社會適應(yīng)(children’s social adjustment)的一系列信息加工過程⑤Crick, Nicki R., and Kenneth A. Dodge. A Review and Reformulation of Social Information-processing Mechanisms in Children’s Social Adjustment,Psychological Bulletin, 1994,115(1):74.,被廣泛運用于兒童反社會和親社會行為的相關(guān)研究中。克瑞克和道奇認為,處在社會情境中的兒童,在某些能力上存在著生物性不足,但同時也具有通過以往生活經(jīng)驗記憶所形成的數(shù)據(jù)庫,當他們接收到一系列線索時,其行為反應(yīng)就是對這些線索進行加工過程的結(jié)果。這一過程主要包含六個步驟:對內(nèi)部與外部社會線索的編碼(encoding of social cues)、對社會線索的理解(interpretation of social cues)、目標的選擇與澄清(clarification of goals)、建立回應(yīng)的方案(response access or construction)、決定要采取的對策(response access or construction)、實施行動(behavioral enactment)。

兒童早期的攻擊性行為往往與其在認知和社會能力方面的缺陷有關(guān)⑥Lengua, Liliana J. The Contribution of Emotionality and Self-Regulation to the Understanding of Children’s Response to Multiple Risk. Child Development, 2002, 73(1): 144-161.,許多研究證實了兒童社會信息加工過程與其攻擊性或親社會行為之間具有一定的聯(lián)系。⑦Wasserman, Gail A., Kate Keenan, Richard E. Tremblay, John D. Coie, Todd I. Herrenkohl, Rolf Loeber, and David Petechuk. 2003.Risk and protective factors of child delinquency. Child Delinquency Bulletin Series. from http://www.ojjdp.ncjrs.org/ pubs/delinqsum. html#193409. Retrieved April 29, 2003.所以,在減少兒童攻擊性行為及促進兒童社會交往技能方面,基于SIP的社會與情緒管理技能訓(xùn)練被普遍認為是一項有效的干預(yù)策略。⑧Guerra, Nancy G., and Ronald G. Slaby. Cognitive Mediators of Aggression in Adolescent Offenders: II. Intervention. Developmental Psychology, 1990, 26(2): 269-277.同時,一些針對中國的研究也表明基于SIP的技能能夠調(diào)節(jié)兒童社會行為的發(fā)展結(jié)果。⑨李聞戈:《工讀學(xué)生攻擊性行為社會認知特點的研究》,博士論文. 上海:華東師范大學(xué),2004。

根據(jù)社會信息加工理論,我們可以更好地理解兒童的行為特點與行為過程:一是兒童通過對特定情境中社會線索的解釋和理解來設(shè)定行為目標;二是兒童的社會信息能力與社會行為發(fā)展之間具有密切的關(guān)聯(lián)。因此,針對兒童社會信息加工過程各個階段的行為干預(yù)可以促進兒童積極的社會行為發(fā)展。

(二)干預(yù)項目的設(shè)計和實施

20世紀伊始,美國的基礎(chǔ)教育理念就從“以課業(yè)為主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向強調(diào)“孩子是一個不斷成長的個體”。①史蒂文·瓦戈:《社會變遷》,王曉黎等譯. 北京:北京大學(xué)出版社,2007年。傳統(tǒng)教育注重課程本身和孩子復(fù)制課程內(nèi)容能力的培養(yǎng),而現(xiàn)代美國學(xué)校教育是以孩子為中心,強調(diào)其自身的發(fā)展和參與,也更加重視動機以及合作學(xué)習和心理健康等方面的能力培養(yǎng)。在教育理念普遍轉(zhuǎn)變的背景下,基于SIP理論的MC項目在美國得到了廣泛實施。MC項目也是學(xué)術(shù)界第一次完整地將SIP理論應(yīng)用于兒童社會技能訓(xùn)練課程的開發(fā),形成了針對從幼兒園到初中不同年齡段兒童的一整套行為訓(xùn)練程序。②Fraser, Mark W., James K. Nash, Maeda J. Galinsky, and Kathleen M. Darwin. Making choices: Social problem-solving skills for children. Washington, DC: NASW Press. 2001.一項對1600余名小學(xué)年齡的兒童進行的測試和評估結(jié)果顯示,MC項目在促進兒童社會行為發(fā)展、減少攻擊性行為,以及提高學(xué)業(yè)成績等方面具有非常積極的效果。③Fraser, M., Maeda J. Galinsky, Paul R. Smokowski, Steven H. Day, Mary A. Terzian, Roderick A. Rose, and Shenyang Guo. Social Information-processing Skills Training to Promote Social Competence and Prevent Aggressive Behavior in the Third Grade.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2005, 73(6): 1045-1055.

我們基于對MC項目本土化而開發(fā)的LBF項目是以社會信息加工理論為理論框架,專門為促進8~10歲小學(xué)生積極的人際交往行為、提升社會行為能力而設(shè)計。課程的本土化工作主要包括以下兩方面的內(nèi)容:第一,游戲設(shè)計的本土化。根據(jù)中國的文化背景重新調(diào)整或編制了部分游戲,修改人物稱謂表述更契合中國文化;第二,課程內(nèi)容的本土化。刪除了課程目標中與美國小學(xué)語文課程掛鉤的詞匯、語法要求及其內(nèi)容安排,補充了適合中國小學(xué)生語文學(xué)習的相關(guān)內(nèi)容。課程內(nèi)容涉及從情緒認知到實施個人選擇等一系列活動,并與學(xué)生的年齡、思維及語言能力相適應(yīng)。通過專業(yè)人員環(huán)環(huán)相扣的課程講授和大量參與式的課堂活動,協(xié)助兒童解決人際交往中面臨的困境,減少問題行為及與同齡群體之間的排斥,培養(yǎng)他們在情緒控制、信息辨析和社會技巧方面的能力。與LBF課程手冊一致,本土化后的課程也包括七個單元,第一單元旨在幫助兒童認識并調(diào)節(jié)情緒,其余的六個單元分別與社會信息加工的六項技能對應(yīng),發(fā)展出引導(dǎo)兒童認識和解決問題的六個步驟,同時輔以游戲和活動來促進兒童對社會信息加工技能的掌握(見表1)。由于情緒的認知能力影響著兒童在社會情境中對社會線索的解讀能力,以及相應(yīng)的行為反應(yīng),即情緒控制是提升社會信息加工能力的基礎(chǔ)。因此,LBF項目課程手冊在開發(fā)時增加了第一單元有關(guān)情緒的課程內(nèi)容。總之,不同于傳統(tǒng)應(yīng)試教育環(huán)境下“灌輸式”的教學(xué)模式,LBF項目的課程通過生動、有趣、簡潔的活動設(shè)計,培養(yǎng)兒童介入社會情境并發(fā)展積極的社會行為技巧,提高他們解決問題的能力。

表1 基于SIP的LBF項目的課程設(shè)置及其活動內(nèi)容

LBF項目的實施及評估依托天津市河西區(qū)的“快樂營地”開展。作為校外教育機構(gòu),“快樂營地”2006年首先在河西區(qū)建立,目前整個區(qū)內(nèi)已有超過100個。“快樂營地”分布在社區(qū)里,有固定的活動場所,依托社區(qū)整合社會資源,在學(xué)校和家庭教育之外建立了一個面向中小學(xué)生的教育平臺,通過專職的社區(qū)教師和志愿者開展各種特色課程、主題講座、社會實踐和文體活動,形成學(xué)校、社區(qū)、家庭“三位一體”的未成年人教育資源分布格局。中小學(xué)生在課外活動時間段里(主要包括周末、寒暑假)前去參加各種活動,參與的學(xué)生數(shù)量根據(jù)每個營地的資源狀況和活動內(nèi)容而有所不同。目前“快樂營地”已經(jīng)成為河西區(qū)中小學(xué)生課外時間里最為主要的活動場所。

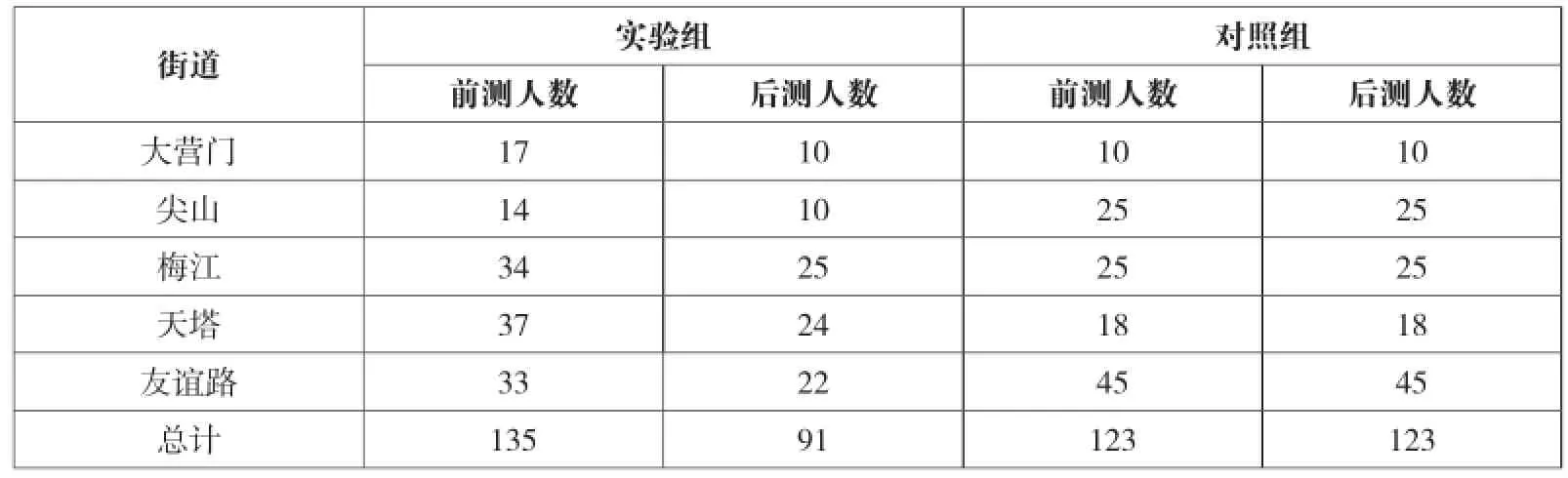

我們先從河西區(qū)13個街道中隨機抽取5個街道,再從這5個街道中抽取5個“快樂營地”作為項目的實施點(見表2)。項目最初有135名8~10歲兒童參與,在運行過程中有學(xué)生退出,最終有91名兒童全程參與。同時,我們在實驗組所分布的5個街道中,進一步選擇了5所學(xué)校①河西區(qū)內(nèi)小學(xué)共32所,分別分布于河西區(qū)的13街道,2010年末在校小學(xué)生29,153人。,在不參加“快樂營地”活動的兒童中,隨機抽取了與實驗組同齡的123名兒童作為對照組。他們不接受項目介入,只作為參照群體來評估項目的效果。在實驗組和對照組的兒童中,獨生子女占9成以上。實驗組中女孩和男孩的比例分別為39.56%和60.44%,對照組中女孩和男孩的比例分別為59.91% 和43.09% 。此外,樣本中也包含了一定數(shù)量的流動兒童,其中實驗組的流動兒童20人,占21.98%;對照組的流動兒童42人,占34.1%。

行為訓(xùn)練手冊固定在每周二下午授課②每周二下午河西區(qū)的小學(xué)均沒有課程安排,一些孩子會被家長送往“快樂營地”參加各種活動和課程培訓(xùn)。,作為這5個“快樂營地”的課外活動內(nèi)容開展,每次授課時間為100分鐘,持續(xù)5個月。每個營地參與活動的人數(shù)(見表2)。項目干預(yù)過程中,由10名社會工作專業(yè)碩士擔任主要授課老師,負責講授、游戲開展、記錄和評估等全過程的各項工作。此外,每位老師都配有兩名助手,分別由社區(qū)專職教師和社會工作專業(yè)高年級本科生擔任,主要負責與兒童家長的溝通、協(xié)助游戲活動的開展、進行個案記錄等工作。在項目啟動之前,所有參與項目干預(yù)的人員都接受了來自美國LBF項目組和本土化的MC項目組的兩位老師的共同培訓(xùn)。這兩位老師在整個項目過程中也擔任著督導(dǎo)的角色,通過與參與項目工作人員的定期見面、中期推進會等方式保證行為干預(yù)過程的實施質(zhì)量。

表2 LBF項目的樣本分布情況

四、干預(yù)效果的測量和分析方法

(一)測量方法

為了更全面地評估LBF項目的實施效果,我們采用“三角互證法”對項目干預(yù)效果進行多角度測量與分析。“三角互證法”是將兩種不同性質(zhì)的方法結(jié)合在一起使用,采用多重方法測量、收集資料和分析資料,并相互驗證,以獲得對研究對象多方面的了解。①Tashakkori, Abbas, and Charles Teddlie. The Past and Future of Mixed Methods Research: From Data Triangulation to Mixed Model Designs. In: Tashakkori, Abbas / Teddlie, Charles (Eds.) Handbook of Mixed Methods in social and behavioral research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2003.

在定量方法上,我們選擇兩個量表來測量干預(yù)的實施效果,一是“馬特森兒童社會技能評價”(The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters, MESSY)中的“兒童自陳表”。②Matson, Johnny L., Anthony F. Rotatori, and William J. Helsel. Development of a Rating Scale to measure Social Skills in Children: the Maston Evaluation of Social Skills with Youngsters(MESSY). Behaviour Research and Therapy, 1983, 21(4): 335-340.MESSY是一個具有一定普適性的兒童行為量表,涉及與兒童社會技能和社會行為能力有關(guān)的多種因素,包括對規(guī)則違反、自負、嫉妒、退縮等不同方面的測量。二是“技能水平活動量表”(The Skill Level Activity, SLA),用以測量兒童如何對日常的社會交往情境做出解釋及其行為反應(yīng)。SLA的目的在于測量兒童如何解釋一個特定的人際交往情境,并如何做出行為反應(yīng)。量表設(shè)計了三個不同的故事情境,分別為“躲球游戲”、“新褲子游戲”、“新雜志游戲”,讓被測量兒童置身于情境之中,假設(shè)自己為故事的主角,來對情境和互動狀況做出判斷。我們通過對被測量兒童在每一個情景中的表現(xiàn)和反應(yīng),從行為解碼、問題歸因(是否表現(xiàn)出敵對)、目標設(shè)立和決策回應(yīng)四個方面來觀察和測量他們的社會信息加工能力。與MESSY中的“兒童自陳表”相比,SLA完全是根據(jù)社會信息加工理論發(fā)展出的測量工具,對LBF項目更具針對性。

在質(zhì)性研究方法上,我們選取一些具有行為偏差和社會交往困境的典型兒童進行參與式觀察,記錄這些兒童的行為特征及其變化,并通過對家長和老師的訪談了解他們的表現(xiàn)與變化。依據(jù)對這些觀察和訪談資料的定性分析來評估項目效果,并驗證定量方法的分析結(jié)果。

(二)數(shù)據(jù)分析方法

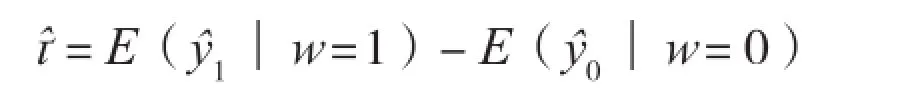

由于實驗組和對照組的兒童都不是完全隨機選擇的,因此我們采用了準實驗設(shè)計的方法。準試驗法缺乏隨機化過程,無法對實驗組和對照組生成中的“選擇誤差”進行有效控制,所以不能直接采用傳統(tǒng)的協(xié)方差控制方法來進行因果推斷,需要運用更為嚴格的方法。③④⑤Sobel, Michael E. An Introduction to Causal Inference.Sociological Methods & Research 1996, 24(3): 353-379.本研究運用奈曼-魯賓(Neyman-Rubin)的“反事實框架”(counterfactual framework)作為概念模型來指導(dǎo)數(shù)據(jù)分析。根據(jù)反事實模型邏輯,個體無論是在實驗組(干預(yù)組),還是在對照組(未干預(yù)組),都存在兩種潛在的狀態(tài):被觀察,或不被觀察。這為研究者提供了一個可行的方法來評估反事實。和分別表示試驗組和對照組的結(jié)果,用w表示“是否為試驗組”這一虛擬變量(1=是,0=否),為平均干預(yù)效應(yīng)定義一個標準估計值,以衡量從樣本數(shù)據(jù)中得到的兩個估計平均值的差:

本研究運用傾向值模型(Propensity Scores Model)對數(shù)據(jù)進行分析。傾向值是在給定的觀測協(xié)變量下,參與者接受試驗的條件概率(Rosenbaum & Rubin, 1983)①Rosenbaum, Paul R., and Donald B. Rubin. The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. Biometrika, 1983, 70(1): 41-55.,它代表了協(xié)變量或者“條件變量”向量的平衡得分。采用二元Logistic回歸方法得出試驗組兒童和對照組兒童的傾向值,其中的條件變量分別為:基線年齡、性別(男性編碼為1,女性編碼為0)、出生地點(二分變量,城市編碼為1,農(nóng)村編碼為0)和街道(四個二分變量,分別代表不同的參照組)。我們具體采用了以下兩種方法:

(1)傾向值加權(quán)法(Propensity Scores Weighing,PSW),即將傾向值作為抽樣權(quán)重②Hirano, Keisuke, and Guido W. Imbens. Estimation of Causal Effects Using Propensity Score Weighting: An Application to Data on Right Heart Catheterization. Health Services And Outcomes Research Methodology 2001, 2(3-4): 259-278.,通過PSW估計平均干預(yù)效應(yīng)(average treatment effect,ATE)和被干預(yù)組的平均干預(yù)效應(yīng)(the average treatment effect for the treated,ATT)。估計傾向值以P表示,估計ATE時,一個試驗參與者的權(quán)重是1 / P,對照參與者的權(quán)重為[1/ (1-P)];估計ATT時,試驗參與者的權(quán)重為1,對照參與者的權(quán)重為[P/(1-P)]。生成這些權(quán)重后,把每一個結(jié)果變量取具體的傾向得分權(quán)重(ATE權(quán)重或ATT權(quán)重)作為抽樣權(quán)重,進行多元回歸。回歸將基線年齡、性別、出生地點和試驗條件作為自變量,在logistic回歸中,所有變量都以同樣的方式進行編制。

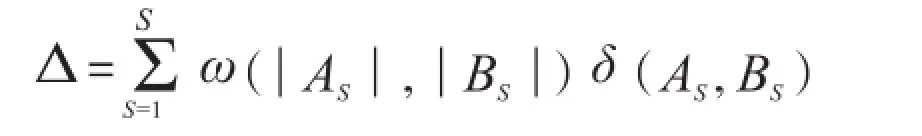

(2)傾向值最優(yōu)匹配法(Propensity Score Optimal Matching, PSOM),通過最小化整個樣本傾向值差距來構(gòu)造擁有(α,β)規(guī)模的匹配集合(A1, ...AS; B1, ...BS),使總的樣本傾向得分差距(Δ)得以最小化,即

其中是ω(│AS│,│BS│)為權(quán)重函數(shù)。試驗者與一個或多個對照者相匹配,一個對照者與一個或多個試驗者相匹配,形成一個(A1, ...AS; B1, ...BS)的矩陣。對每個s,(│AS│,│BS│)的最小值為1。

傾向值分析的一個重要任務(wù)是檢驗矯正干預(yù)之前和之后的協(xié)變量的不平衡,我們運用Wilcoxon(Mann-Whitney)秩和檢驗、獨立樣本t檢驗和卡方檢驗三種方法進行檢驗,并通過霍奇斯-萊曼(Hodges-Lehmann)有序秩檢驗來評估最優(yōu)完全匹配法生成的樣本中試驗者和對照者之間的結(jié)果差異③Hodges, J. L., and Erich L. Lehmann.Rank Methods for Combination of Independent Experiments in the Analysis of Variance.Annals of Mathematical Statistics, 1962, 33(2): 482-497.,進一步檢驗ATE的不同是否具有充分的統(tǒng)計顯著性。

五、主要研究發(fā)現(xiàn)

(一)定量分析結(jié)果

通過數(shù)據(jù)分析我們發(fā)現(xiàn)在協(xié)變量的選擇上存在著樣本不平衡問題,兩組絕大部分的觀測協(xié)變量統(tǒng)計有顯著的不同,如果不進行調(diào)整,實驗效果的估計將會有偏差。我們通過傾向值加權(quán)和最優(yōu)完全匹配法成功平衡了這些協(xié)變量(見表3)。運用傾向值進行不平衡檢驗所得到的P值在統(tǒng)計上都不顯著,而最優(yōu)完全匹配法檢驗顯示對每個協(xié)變量,dXm比dX小很多,并且小于0.10,表明經(jīng)過完全匹配后,試驗組和對照組間的標準差低于10%。

表3 樣本的統(tǒng)計描述和不平衡檢驗

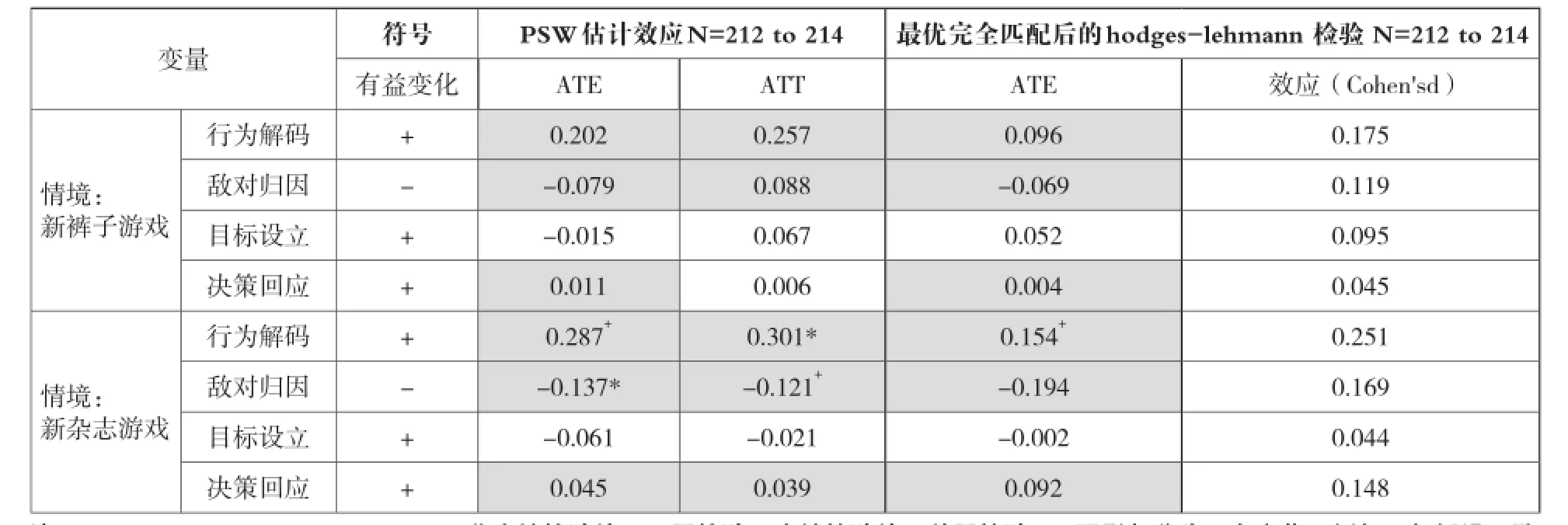

基于傾向值加權(quán)和最優(yōu)完全匹配模型試驗效果的估計結(jié)果,我們的研究有以下發(fā)現(xiàn)(見表4):

第一,基于SLA量表,大部分參與LBF項目的兒童都表征出積極的干預(yù)效果。在SLA的12項測試結(jié)果中,有10項平均干預(yù)效應(yīng)(ATE)顯示對參與干預(yù)項目的兒童有積極的影響,其中3項呈統(tǒng)計顯著,分別為“躲球游戲”情境中的行為解碼和決策回應(yīng)(P<0.01),以及“新雜志游戲”的敵對歸因(P <0.05);另有3項顯示出統(tǒng)計趨勢,包括“躲球游戲”的敵對歸因、目標設(shè)立,以及“新雜志游戲”的行為解碼(P <0.1)。除了“新雜志游戲中”的敵對歸因之外,所有測試項的顯著效應(yīng)都大于Cohen標準效應(yīng)值(0.2)。

第二,傾向值加權(quán)分析結(jié)果顯示,在SLA的12項測試項結(jié)果中,有9個被干預(yù)組的平均干預(yù)效應(yīng)(ATT)都顯現(xiàn)出積極的結(jié)果。其中,4項呈統(tǒng)計顯著性,分別為“躲球游戲”的行為解碼(P<0.01)、目標設(shè)立和決策回應(yīng)(P <0.05),以及“新雜志游戲”中的行為解碼(P <0.05);2項顯示出統(tǒng)計趨勢,分別為“躲球游戲”和“新雜志游戲”的敵對歸因(P <0.1)。

第三,霍奇斯-萊曼(Hodges-Lehmann)檢驗的最優(yōu)完全匹配法分析結(jié)果顯示,有10項平均干預(yù)效應(yīng)(ATE)有利于參與項目的兒童。其中2項具有統(tǒng)計顯著性,即“躲球游戲”的行為解碼和決策回應(yīng)(P <0.05);1項顯示出統(tǒng)計趨勢,即“新雜志游戲”的行為解碼(P <0.1)。

第四,MESSY的數(shù)據(jù)結(jié)果表明沒有顯示出明顯的積極變化。我們使用ATE的PSW法、ATT的PSW法、以及ATE的霍奇斯-萊曼檢驗的最優(yōu)匹配法三種方法,結(jié)果均發(fā)現(xiàn)在55個MESSY項目中,有22項顯示出積極的變化(表略)。但是在這些積極的變化中,只有少數(shù)顯示出統(tǒng)計顯著性或統(tǒng)計趨勢。

續(xù)表

(二)定性分析結(jié)果

我們選擇3個典型個案來進一步探討和驗證LBF項目的實施效果。①本文涉及的所有個人姓名均為化名。

個案1:小玲,女,10歲,2008年隨父母來到天津。父母從事早點生意,小玲每天五點起床,和爸媽一起賣早點,然后去學(xué)校上課。由于不會講普通話,小玲在開始參與項目時,不敢與同學(xué)交流,非常膽小。小玲媽媽每次都會來接送孩子,也常和老師交流,表示小玲喜歡參與這個課程:“她就是喜歡去,每次都高興地去,回來也高興。”小玲媽媽告訴老師,小玲喜歡參與的原因是感覺非常自由,并且老師對她很溫柔,不批評她。原先小玲在家經(jīng)常發(fā)脾氣,在早點攤幫忙時也不愿與顧客說話。但參與項目課程一段時間之后就敢于主動與顧客交流。以前當受到父母批評時,她總會馬上強烈地反駁,現(xiàn)在她如果不同意家長的批評,就會說明自己的道理。媽媽認為女兒在參與項目之后的變化很大,不僅懂事了,而且不像以前那樣亂發(fā)脾氣了。

個案2:旭旭,男,8歲,獨生子女,性格內(nèi)向、膽小、聽話、愛哭、不愿意和別人溝通。第一次上課在自我介紹環(huán)節(jié),旭旭因緊張差點摔倒,引起了大家的笑聲,他馬上就哭了,無論老師怎么安慰都無濟于事。此后,他就再也不愿意和小朋友們一起做游戲,每次上課都獨自坐在角落里的椅子上。不過他仍堅持上課,也會認真地按照課堂要求完成規(guī)定的任務(wù),但是從不主動溝通,參與游戲時也不積極。剛開始,老師先與他交流,把他的想法告訴大家?guī)椭窒恚瑫r鼓勵、稱贊他,他慢慢開心起來,但仍然不主動發(fā)言。有一次奶奶告訴老師,旭旭在家比以前活躍了,會為家人表演老師是如何上課的,還給奶奶唱英文歌。到了項目后期,旭旭開始主動融入小朋友當中,表現(xiàn)得越來越活躍,下課后會協(xié)助老師收拾游戲玩具。在最后一節(jié)課的匯報演出中,他還表演了節(jié)目。

個案3:文文,男,10歲,獨生子女,聰明、淘氣、有攻擊性行為傾向。在項目的第一次課上,他幾乎時刻在走動,教室內(nèi)外只要發(fā)生任何一點響動,他就會立刻跑去查看,完全不顧及老師和其他伙伴。但是他在回答問題上的表現(xiàn)常常令老師吃驚,比如在有關(guān)線索的課上,他界定線索是“引導(dǎo)人找出某件事情的物體”,非常準確;在場景課上,他是唯一找出全部場景線索的孩子。在一次課堂活動中,文文和另一個男孩發(fā)生肢體沖突,事后老師依據(jù)社會信息加工的步驟,幫助文文分析如何處理與他人之間發(fā)生的矛盾和沖突,幫助他更好地理解應(yīng)該如何與他人交往。隨著服務(wù)課程的逐步展開,他表現(xiàn)出一些轉(zhuǎn)變,準備離開座位前會先觀察老師的態(tài)度,并主動回答問題,對于課程內(nèi)容的掌握也相當好。在項目中期總結(jié)會議上,項目組邀請文文所在學(xué)校的班主任參加,他告訴我們,文文在學(xué)校雖然還是會和同學(xué)之間發(fā)生矛盾,但是頻率明顯降低,行為的攻擊性也有所緩解。

上述個案中的兒童具有不同的成長環(huán)境和個人特質(zhì),但都表現(xiàn)出一定的行為偏差。在LBF項目的介入過程中,他們通過社會信息加工能力的學(xué)習和訓(xùn)練,都展現(xiàn)出更為積極的社會行為能力和正向的人際交往能力。小玲和旭旭在解釋線索環(huán)節(jié)上的進步非常顯著,之前小玲將家長的批評,旭旭把大家的笑聲這些線索都解讀為惡意的攻擊,因此兩人都產(chǎn)生了較為強烈的敵對心理,在行為層面也呈現(xiàn)出排斥或自我封閉。通過社會信息加工能力的學(xué)習,他們能夠在情境中尋找出更多線索,并學(xué)會客觀地解讀這些線索,在行動上也以更為友好的方式做出回應(yīng)。文文在設(shè)立目標和選擇行動也有明顯的進步,他對線索非常敏感,但是對線索往往不能做出合理歸因,而且將線索納入目標設(shè)定過程中也出現(xiàn)了一些偏差。通過干預(yù)過程,文文學(xué)會了專注于目標設(shè)定進而選擇更有效的行動,攻擊性行為發(fā)生的頻率也明顯減少。總之,通過課程學(xué)習和干預(yù)過程,參與項目的兒童不僅提升了在線索編碼、線索理解、目標的選擇與澄清、建立回應(yīng)的方案、實施行動等不同階段的社會信息加工能力,也在一定程度上理解了這些環(huán)節(jié)之間的關(guān)聯(lián),在行為反應(yīng)層面展現(xiàn)出積極、健康的行為取向。

五、結(jié)論與討論

上述實證分析結(jié)果驗證了本研究的基本假設(shè),證明了社會信息加工能力的提升有助于改善兒童的互動與交流,可以促進兒童更為積極的社會行為發(fā)展。

首先,兒童的社會行為是一個復(fù)雜的社會過程,包括一系列對社會線索識別、解釋、設(shè)立目標、選擇方法、實施行動的邏輯過程。根據(jù)這一行動邏輯,基于社會信息加工理論的預(yù)防性行為訓(xùn)練可以有針對性地提升兒童在這一過程中各個環(huán)節(jié)上的能力。

其次,現(xiàn)有文化和政策更看重兒童成長環(huán)境的構(gòu)建,較少關(guān)注或者缺乏以專業(yè)方法支持兒童自身的能力建設(shè)。實際上,兒童的社會行為過程是可以干預(yù)的:預(yù)防性行為干預(yù)能夠培養(yǎng)社會信息加工技巧,提升兒童的社會適應(yīng)性,增強他們對社會線索正確解讀的能力,減少敵對歸因,設(shè)立積極的對策和行為回應(yīng)。

最后,我們不應(yīng)只限于對兒童偏差行為的事后干預(yù)和對特殊兒童群體的支持,而應(yīng)該注重進行事前控制和針對一般兒童群體的發(fā)展性支持,提供更有效的幫助。這種支持可以通過兩個途徑實現(xiàn):一是在社會服務(wù)層面倡導(dǎo)和發(fā)展兒童行為訓(xùn)練(干預(yù))項目,使其在兒童時期即培養(yǎng)、掌握較好的社會交往技能和良好的抗逆力;二是將兒童社會行為能力培養(yǎng)納入學(xué)校教育體系,設(shè)置專門課程,提升現(xiàn)有德育課程的針對性和授課方式。需要特別注意的是,在針對流動兒童、留守兒童、獨生子女等的特殊兒童群體進行行為干預(yù)時,應(yīng)該盡可能避免標簽化。

通過對LBF項目實施的觀察,我們也發(fā)現(xiàn)了一些值得思考的現(xiàn)象:

第一,一些參與兒童存在著“認知”與“行為”相脫節(jié)的現(xiàn)象。對測量工具的選擇使用可能是造成認知和行為不一致的可能原因之一。與SLA量表情境設(shè)置不同,MESSY是由兒童根據(jù)問題自行填答,一些兒童從社會期待的角度選出所謂的“正確”答案。而在SLA量表測試中,數(shù)據(jù)收集者是用講故事的方式,把孩子們設(shè)置為故事中的主角,假設(shè)他們自己就是主人公,根據(jù)故事情境做出反應(yīng)。相應(yīng)地,數(shù)據(jù)收集過程也可能更符合兒童的實際行為表現(xiàn)。有鑒于此,我們建議針對兒童的行為測量應(yīng)更多通過行為觀察等方式收集數(shù)據(jù),以兒童的實際行為作為評估和干預(yù)的基本依據(jù)。此外,我們也需要進一步運用價值-信念-規(guī)范理論(the Value-Belief-Norm Theory)從價值觀和道德規(guī)范層面更充分地理解此干預(yù)項目中兒童認知與行為之間的脫節(jié)問題。①Stern, P. C, T. Dietz,and G. A. Guagnano. The New Environmental Paradigm in Social-Psychological Context.Environment and Behavior, 1995, 27(6): 723-743.

第二,一些兒童中途退出。在項目實施過程中,有44名兒童陸續(xù)退出。盡管他們退出的原因不盡相同,但多數(shù)孩子是因家長反對而離開的。一些家長認為課程主要由游戲和活動組成,與學(xué)習的聯(lián)系不緊密,因此不希望孩子這方面投入更多時間。家庭是兒童社會化的第一場所,父母的行為方式和對子女的教育方式也在很大程度上影響著兒童的認知和行為取向。如果父母能夠樹立正確的教育理念,親身參與項目活動,將可以使孩子的認知能力和社會行為能力獲得更好的發(fā)展。

第三,一些兒童的學(xué)校表現(xiàn)和干預(yù)課堂表現(xiàn)不一致。在干預(yù)過程中敢于表達且積極主動的兒童,在學(xué)校往往被視為學(xué)習成績不好且具有一些行為偏差。LBF項目實施過程中,老師和兒童之間建立了更為平等的關(guān)系,課程開發(fā)了多項與信息加工技能相對應(yīng)的活動,為兒童提供了一個參與式體驗的平臺,他們擁有了更多表達與表現(xiàn)的途徑,以及促進個人社會行為能力發(fā)展的機會。因此,應(yīng)該把兒童視為一個具有能動性的、不斷成長的個體,創(chuàng)建促進其自身能力發(fā)展的支持性環(huán)境。

Empirical Research on Evaluation of Social Work Intervention in Children behavioral development

WU Fan, GUO Shen-yang, Mark W.Fraser

It is an important pathway to avoid or reduce one’s deviant behaviors of adult phase by improving his/her ability for emotional control, information clarifi cation and social skills in childhood. From the perspective of social information processing theory, we introduced and localized an intervention project from the United States aiming at improving children’s social interaction skills and social behaviors, and made a fi ve-month behavioral intervention for experimental group with 91 Chinese children from 8 to 10 years old. This paper uses “triangulation approach”of combining propensity scores model with participant observation to analyze and compare pre-test and post-test data. The results show that the project has a positive effect on children's encoding, attribution, goal formulation and response decision. Meanwhile, it can enhance children's capacity of social information processing and promote children’s social behavior.

social information processing theory; behavior intervention;propensity scores model

吳帆,南開大學(xué)社會工作與社會政策系教授,主要研究方向為服務(wù)干預(yù)與評估、家庭政策;郭申陽,美國圣路易斯華盛頓大學(xué)布朗社會工作學(xué)院教授,主要研究方向為定量研究法、兒童福利;馬克·弗雷澤(Mark W.Fraser),美國北卡大學(xué)社會工作學(xué)院教授主要研究方向為干預(yù)研究。

(責任編輯:黃家亮 武 琪)